文章

超過70篇精選文章讓你的知識一漲再漲!

透過專家學者、表演家、記者及策展人所撰寫的專題文章,帶你深入解析英國文學與文化。

文学作品

- 愛德華·摩根·福斯特的《窗外有藍天》

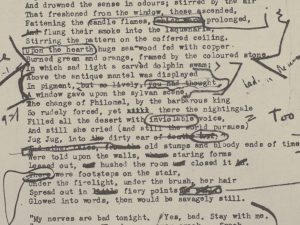

- 托馬斯·斯特恩斯·艾略特的《荒原》

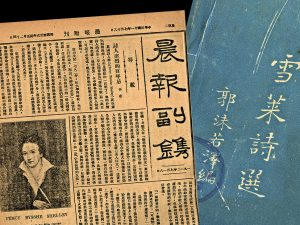

- 珀西·比希·雪萊的《致雲雀》

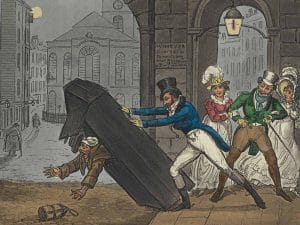

- 查爾斯·狄更斯的《匹克威克外傳》

- 大衛·赫伯特·勞倫斯的《虹》

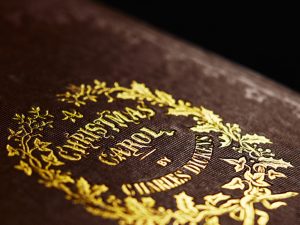

- 查爾斯·狄更斯的《聖誕頌歌》

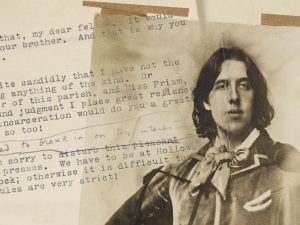

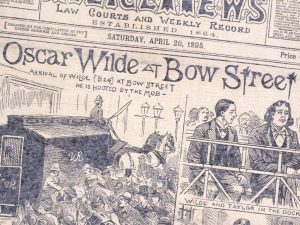

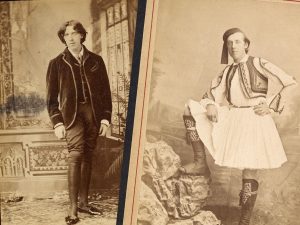

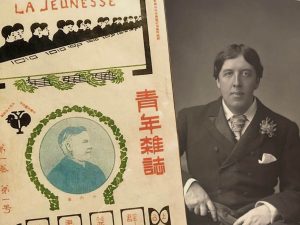

- 奧斯卡·王爾德《溫夫人的扇子》

- 維吉尼亞·吳爾芙的《自己的房間》

- 蘭姆姐弟的《莎士比亞戲劇故事集》

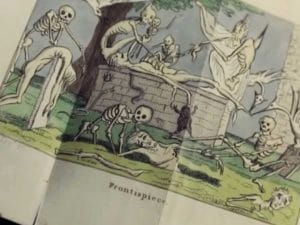

- 伯蘭·史杜克的《德古拉》

- 瑪麗·雪萊的《科學怪人》

- 奧斯卡·王爾德的《道連·格雷的畫像》

- 羅伯特·路易斯·史蒂文森的《化身博士》

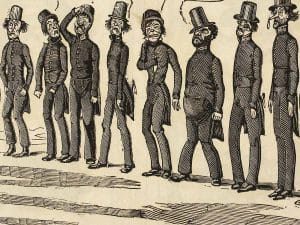

- 亨利·梅休的《倫敦勞工與倫敦貧民》

- 伊恩·弗萊明的占士邦短篇小說

- 肯尼斯·格雷厄姆的《柳林風聲》

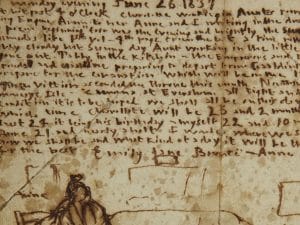

- 珍·奧斯汀的少年作品

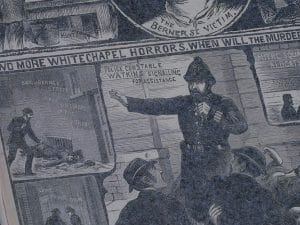

- 亞瑟‧柯南‧道爾的《福爾摩斯探案》

- 拉迪亞德·吉卜林《原來如此》

- 查爾斯·狄更斯的《孤雛淚》

- 威廉·華茲華斯《作於西敏斯特橋上》

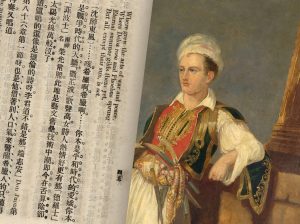

- 拜倫勳爵 《唐·璜》

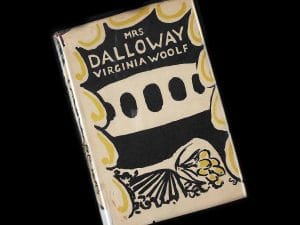

- 維吉尼亞·吳爾芙的《達洛維夫人》

- 安潔拉·卡特的《明智的孩子》

- 威爾弗雷德·歐文的《為國捐軀》

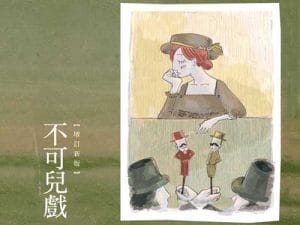

- 奧斯卡·王爾德的《不可兒戲》

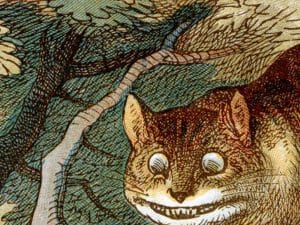

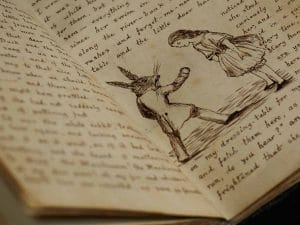

- 路易斯·卡羅的《愛麗絲夢遊仙境》

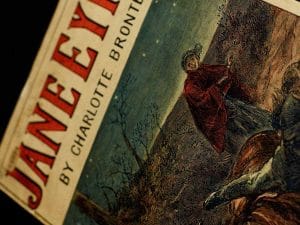

- 夏綠蒂·勃朗特的《簡·愛》

- 威廉·布萊克的筆記本

- 莎士比亞的《第一對開本》

- 查爾斯·狄更斯的《尼古拉斯·尼克貝》

- 塞繆爾·泰勒·柯勒律治的《老舟子詠》

作家

贡献者

- 安德魯·迪克森(Andrew Dickson)

- 卡羅爾·阿瑟頓(Carol Atherton)

- 大衛·布雷肖(David Bradshaw)

- 艾琳娜·修沃特(Elaine Showalter)

- 伊瑞克·雷斯穆森(Eric Rasmussen) 伊恩·德庸(Ian DeJong)

- 格雷格·布澤雷爾(Greg Buzwell )

- 約翰·鮑溫(John Bowen)

- 約翰·穆蘭(John Mullan)

- 約翰·斯托克斯(John Stokes)

- 約翰·薩瑟蘭(John Sutherland)

- 朱迪斯·弗蘭德斯(Judith Flanders)

- 朱利安·沃克(Julian Walker)

- 凱瑟琳·穆林(Katherine Mullin)

- 凱西·休斯(Kathryn Hughes)

- 凱西·薩瑟蘭(Kathryn Sutherland)

- 金伯利·雷諾茲(Kimberley Reynolds)

- 麗莎·皮卡德(Liza Picard)

- 馬丁·迪布瓦(Martin Dubois)

- 馬修·懷特(Matthew White)

- M·O·格倫比(M O Grenby)

- 南希·佩萊格里尼(Nancy Pellegrini)

- 奧利弗·佐登(Oliver Soden)

- 菲利普·霍恩(Philip Horne)

- 露絲·理查遜(Ruth Richardson)

- 薩莉·沙特爾沃思(Sally Shuttleworth)

- 桑塔努·達斯(Santanu Das)

- 謝默斯·佩里(Seamus Perry)

- 史蒂芬妮·佛沃德(Stephanie Forward)

- 「溫和筆者」(The Gentle Author)

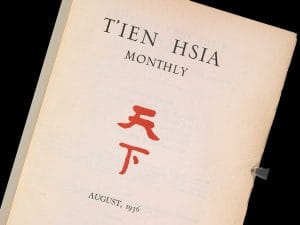

- 祁壽華(Shouhua Qi)

- 嚴韻

- 李歐梵 (Leo Ou-fan Lee)

- 陳靝沅(Tan, Tian Yuan)

- 朱自強

- 徐德榮

- 滕梅

- 余光中

- 尹瑋

- 彭妮·蓋伊(Penny Gay)

- 朱利安·哈里森(Julian Harrison)

- 克拉拉·德拉蒙德(Clara Drummond)

- 帕翠西婭·勞倫斯(Patricia Lawrence)

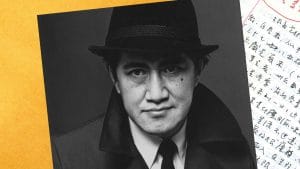

- 木心

- 趙毅衡

- 梁文道

- 林德爾·戈登(Lyndall Gordon)

- 陳丹青

- 馬克·沃莫爾德(Mark Wormald)

- 陳娟

- 亞歷珊德拉·奧特(Alexandra Ault)

- 杰姬·布拉頓(Jacky Bratton)

- 安伯·布查特(Amber Butchart)

- Dimension Plus

- 西蒙·卡洛

- 加文·馬丁(Gavin Matin)

- 郭婷

- 哈里特·羅登 (Harriet Roden)

- 大英圖書館學習團隊

- 阿瑪爾·卡利亞 (Ammar Kalia)

- 格雷格·巴茲韋爾(Greg Buzwell )

- 埃莉諾·狄更斯(Eleanor Dickens)

- 凱特·西蒙森(Kate Symondson)

- 米克·艾殊利(Mike Ashley)

- 安妮·維查德(Anne Witchard)

- 多樂茜·特倫奇-邦內特(Dorothy Trench-Bonett)

- 謝函霖(Han-Lin Hsieh)