「頹廢」之女:維多利亞世紀末的「新女性」

追求自由、特立獨行、受過教育、對婚姻和育兒不感興趣,這種「新女性」(New Woman)的形象大膽挑戰了維多利亞時代傳統觀念中的理想型女性角色。格雷格·布澤雷爾(Greg Buzwell)將細數「新女性」在新聞報導及托馬斯·哈代(Thomas Hardy)、喬治·吉辛(George Gissing)和莎拉·格蘭德(Sarah Grand)等作家的作品中是如何被描繪成滑稽的、危險的或鼓舞人心的形象。

維多利亞「世紀末」( fin de siècle),也稱「頹廢」時期,經歷了很多重大轉變。新理論、新學說的出現及其對傳統的挑戰使藝術、政治、科學和社會領域發生前所未有的劇變。其中最徹底、最深遠的改變也許要數女性的地位,她們在這個男性主導的世界中開始擁有越來越多機會。女性的教育及工作前景得到了改善,嫁人生子不再被認為是獲取一定程度的經濟保障的必要路徑。

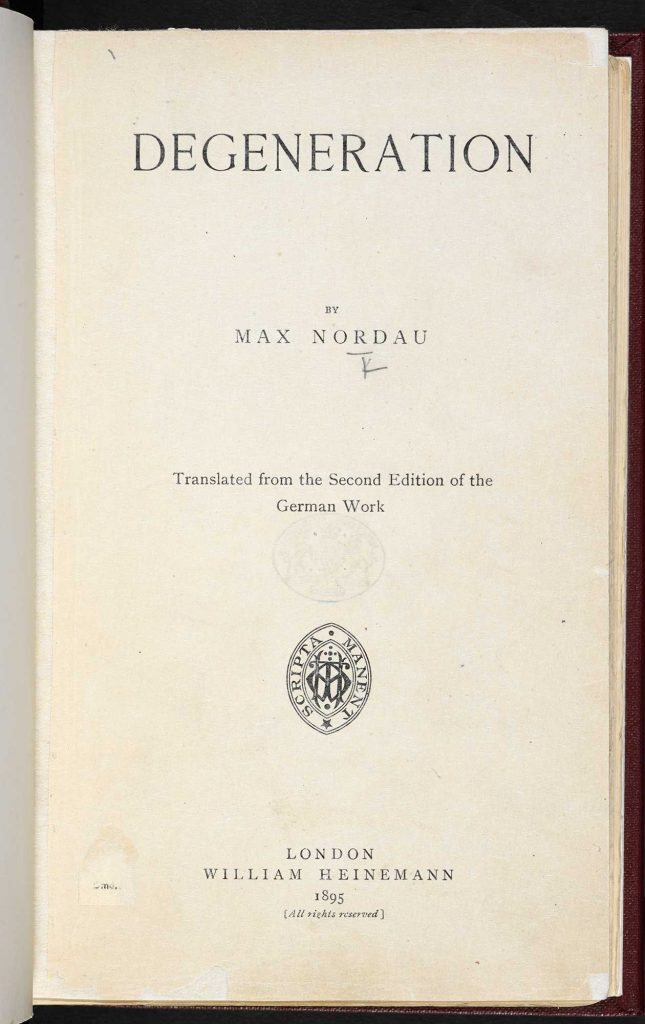

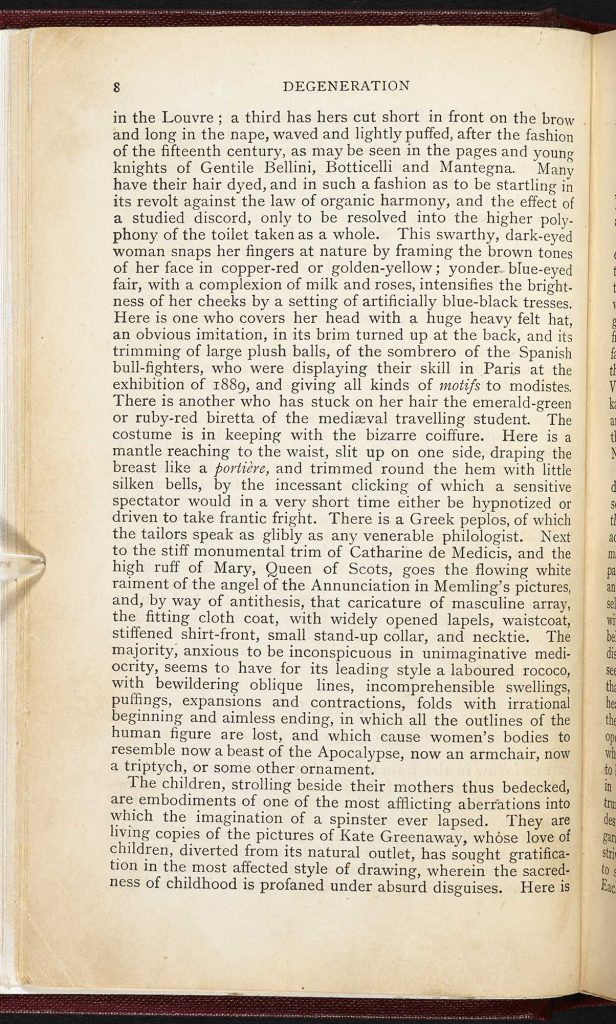

一股新的性自由風氣也在這一時期出現。雖然在當時這仍是一個爭議性話題,但托馬斯·哈代和喬治·摩爾(George Moore)等作家已在《無名的裘德》(Jude the Obscure,1895)、《伊斯特·沃特斯》(Esther Waters,1894)等小說裏正面討論性慾望。「世紀末」思潮強調追求全新感官經驗的重要性,因此在這一層面而言,性無法避免地扮演起愈發重要的角色。「新女性」和花花公子(the dandy)的形象在同一時期流行起來絕非偶然現象。正如「新女性」削弱了傳統觀點中的女性形象,花花公子也同樣挑戰了公認的男性形象。然而這種行為上的劇變也引發了憤慨,社會評論家馬克斯·諾爾道(Max Nordau)便嚴厲譴責這種摒棄傳統、男性變得女性化、女性則越來越男性化的現象。他稱這是「國家的黃昏」——這也是他的暢銷作品《墮落》(Degeneration, 1892)第一章節的標題。與此同時,《笨拙》(Punch)雜誌也將「新女性」描繪成一種滑稽的形象:苦悶的、受過太多教育而永遠困在書架上的老處女。[1]

支持和反對新女性的聲音並非涇渭分明。很多男性就認為女性能夠獨立自主取得成功是合理且有利社會的。但同時,很多女性強烈抗議女性解放,指責其對婚姻和母親身份造成的威脅,小說家瑪麗·奧古斯塔·沃德(Mary Augusta Ward)就是個著名的例子,她以夫姓漢弗萊·沃德夫人(Mrs Humphry Ward)為筆名寫作。「新女性」要麼被認為是追求自由、獨立自主、會騎自行車、有著聰穎的職業頭腦,要麼就被描繪成性墮落、反常、男子氣、煙不離口、討厭孩子,但不管是哪種,新女性的精神與形象便在這裏紮根下來,不管是被欣賞還是被鄙視,她們依然為維多利亞時代晚期和愛德華時期帶來了改變的能量。

名稱由来

對於「新女性」這一稱謂的由來有不同說法,但這一詞彙似乎是在1894年出現,被用在小說家莎拉·格蘭德(原名弗朗西斯·伊麗莎白·貝倫登·克拉克)的一篇文章和「薇達」(Ouida)(瑪麗亞·路易絲·雷姆的筆名)給《北美評論》所寫的文章中。格蘭德出版了一篇題為《關於女性問題的新角度》[2] 的文章,從該文中,「薇達」提煉出「新女性」一詞,將其用作文章標題,這一詞彙也很快流行起來。[3] 格蘭德這篇文章中的關注點與「新女性」的興起尤其相關,她強調了維多利亞式婚姻中固有的雙重標準——妻子需要堅守完美無瑕的貞操,而丈夫卻不需要——這一主題也出現在她之後的小說《天生一對》(The Heavenly Twins)中。此後,「新女性」一詞即成為描述新一代獨立、受過教育的女性的簡稱。但用以定義「新女性」一詞的女性品質和特徵在當時已經出現了一段時間,例如在十九世紀八十年代的文學作品中就可見端倪。

文學中的「新女性」

現實中的「新女性」同時也是一種文化現象。在社會中,她可能是一位女權主義者或社會改革者;或是一位為女性選舉權而戰的詩人或劇作家。在文學中,作為戲劇或小說中的角色,「新女性」卻常以不一樣的形式出現——她的想法和慾望不但強調了自己的志向,也像鏡子一樣反映了社會的態度。文學中早期的「新女性」例子包括:亨里克·易卜生(Henrik Ibsen)《玩偶之家》(A Doll’s House,1879)中的娜拉,她離開丈夫去追尋自己的慾望;奧利芙·施賴納(Olive Schreiner)的《非洲農場的故事》(The Story of an African Farm,1883)中的林德爾(Lyndall),這本書探討的主題包括女性主義、婚前性行為及未婚先孕;托馬斯·哈代《林居人》(The Woodlanders,1887)中的格雷絲·梅爾伯瑞(Grace Melbury),她受過的優等教育使得她在智識上孤立於家人和朋友。

「新女性」小說的全盛期出現在十九世紀九十年代中期。莎拉·格蘭德繼在文章《關於女性問題的新角度》強調維多利亞式婚姻中的雙重標准後,在自己的小說《天生一對》中批判了十九世紀六十年代的「傳染病法案」(Contagious Diseases Acts)。書中,主角埃瓦德妮·弗雷林(Evadne Frayling)在婚禮當天發現丈夫可疑的性史後,拒絕完婚。作為雙重標準的可怕案例之一,「傳染病法案」准許妓女被強制關押進「性病醫院」(Lock Hospitals),卻任由攜帶疾病並時常招妓的男性逍遙法外。格蘭德1897年的小說《貝絲之書》(The Beth Book)提到了類似的主題,繼而探討如果年輕女子不去追求教育和學識自由,而是一有機會就被鼓勵締結有利婚姻所帶來的災難性後果。

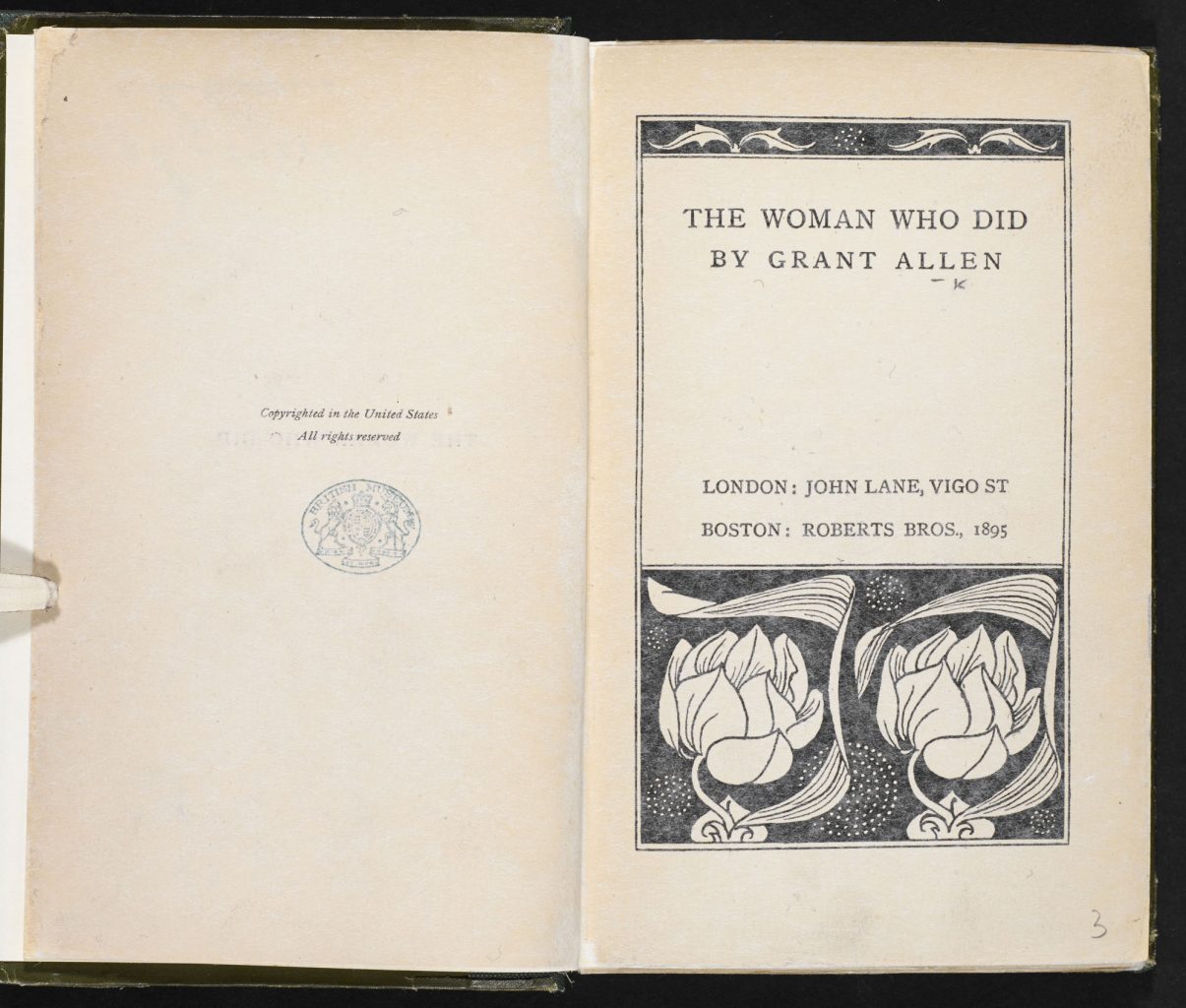

值得關注的「新女性」形象也出現在了同時代其他文學作品中,包括格蘭特·艾倫(Grant Allen)的《敢作敢為的女人》(The Woman Who Did,1895),書中展示出「自由戀愛」會給一個在經濟上依靠男人的女人帶來怎樣的風險;以及托馬斯·哈代的《無名的裘德》(1895),其中蘇·布萊德赫(Sue Bridehead)懷了裘德的孩子,但拒絕嫁給他,因此引發了社會的憤慨。孩子死後,蘇認為她的「罪」受到了神的懲罰。喬治·吉辛的《畸零女人》(The Odd Women,1893)是另一部重要的「新女性」小說,這本書探討了兩種擁有不同的追求的女人所分別遇到的截然不同的機會和陷阱,她們之中一些人追求完美的婚姻,而另一些人則執著追求教育、工作及獨立。

「新女性」與性

維多利亞社會對女性角色的傳統觀點在考文垂·帕特莫(Coventry Patmore)出版於1854年的詩作《屋中天使》(’The Angel in the House’)得到了集中體現。該詩描寫出作者心目中的理想女性形象:她是深情地忠誠於丈夫的妻子,也是全心投入在孩子身上的母親。威廉·阿克頓(William Acton)對女性性慾的觀察,出版於1862年,則總結了一位男性醫生心目中理想女人的性慾,或者不如說,她們在這方面的缺乏:

「一般情況下,一個端莊的女人很少會欲求任何性滿足。她們忠誠於丈夫,但這僅僅是在取悅他們,而且出於對母性的慾望,她們更願意從丈夫的這種關注中解脫出來。」[4]

「世紀末」文學以各種各樣的形式逆反這些傳統觀念。男性作家們傾向於將「新女性」塑造成性的獵手或是一位過度敏感的知識女性——她們因而不能接受自己作為性感個體而存在。伯蘭·史杜克(Bram Stoker)《德古拉》(Dracula,1897)中的露西·韋斯頓拉(Lucy Westenra)就是前者,而托馬斯·哈代的《無名的裘德》中的蘇·布萊德赫則代表了後一種。露西·韋斯頓拉的例子比較極端。在德古拉將她完全變成吸血鬼之前,露西甚至就表達出想要有三個丈夫的慾望(也就是擁有三個性伴侶)。當一天之內被求婚三次後,她抱怨道:「為什麼不能讓一個女孩同時嫁給三個男人,或者所有喜歡她的人,以避免這些不幸呢?」(第五章)。[5] 在德古拉襲擊她之後,露西的縱慾和反常也成為了對「新女性」的性墮落的諷喻;她捕食兒童,毫無任何母性本能。露西最終的死——她的丈夫在朋友面前用木樁刺穿她的心臟——帶有一種如同強姦般、令人毛骨悚然的感覺,這一幕不但代表了對她性放縱的駭人懲罰,或許也是對她投身於一個墮落的外國貴族的懲罰。

《德古拉》中的米娜·默里(Mina Murray)是個更微妙的角色。她是個獨立又聰穎的女人,但因為與喬納森結婚並情願成為一個賢妻,她逃過了懲罰。米娜能活下來但露西卻遭受了如此可怕的結局這一安排,或許反應出史杜克尤其不喜歡「新女性」,反之讚賞女人更傳統的一面。

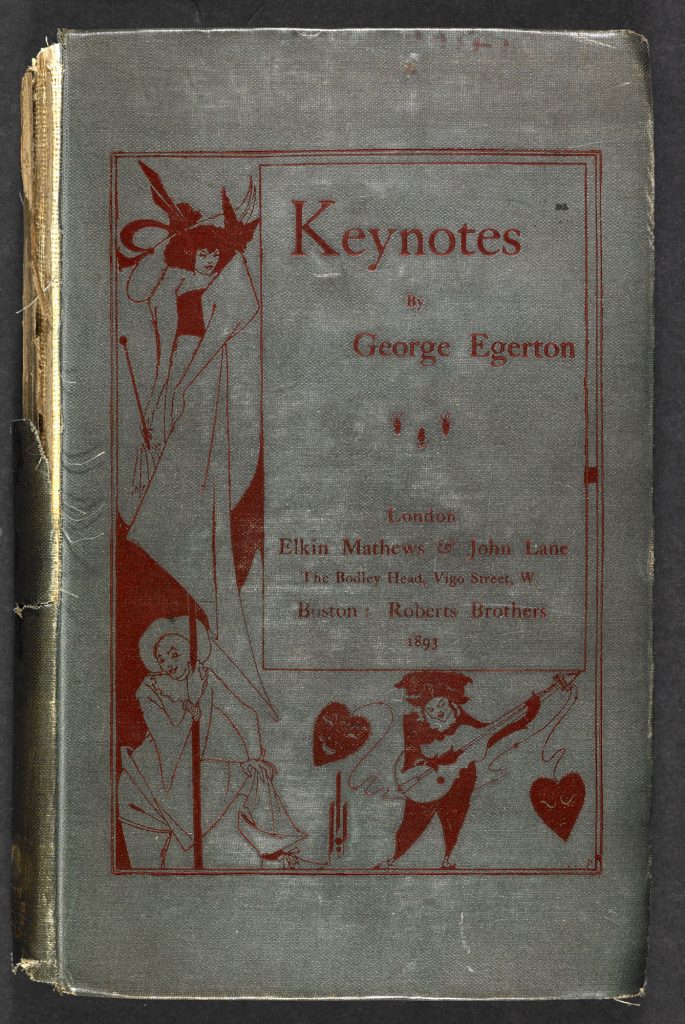

從喬治·艾傑頓(George Egerton)(筆名瑪麗·查維莉塔·鄧恩·布賴特)的作品中看到,我們可以看到不同於史杜克對享受性慾的女人的觀點。艾傑頓的短篇小說,尤其是出版在合集《基調》(Keynotes)中的作品,正面頌揚了「新女性」在性慾上大膽的一面——而實際上她自己的人生也正是如此。艾傑頓結過兩次婚,一次離婚、一次喪夫,且在一系列男女關係中悠然自得。

衰落與謝幕

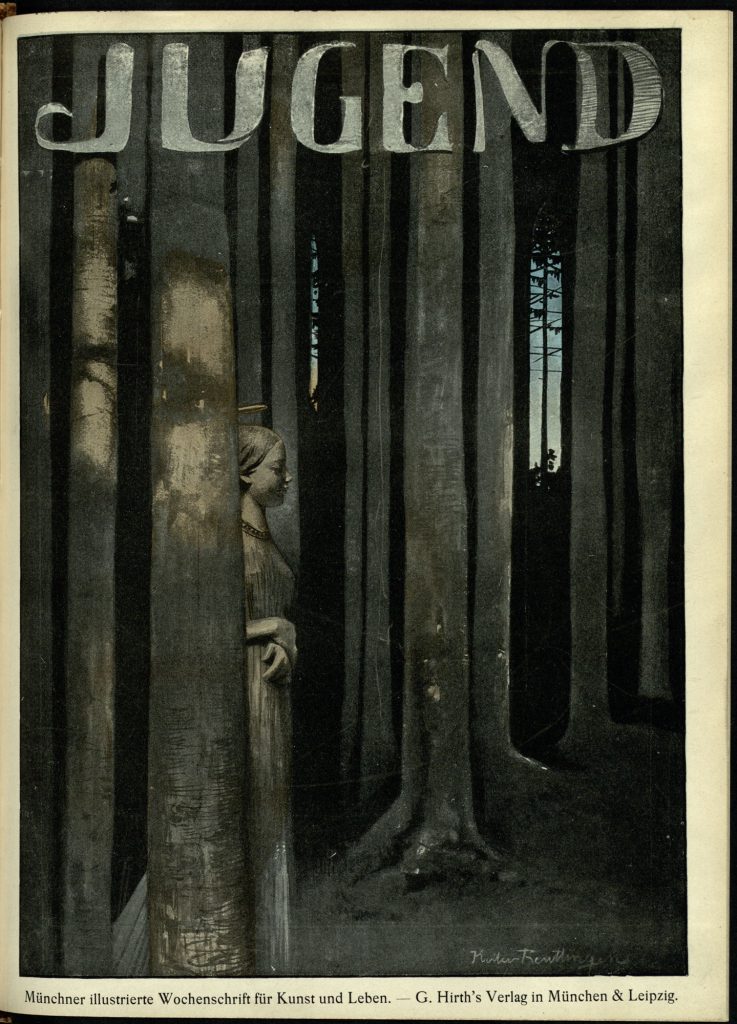

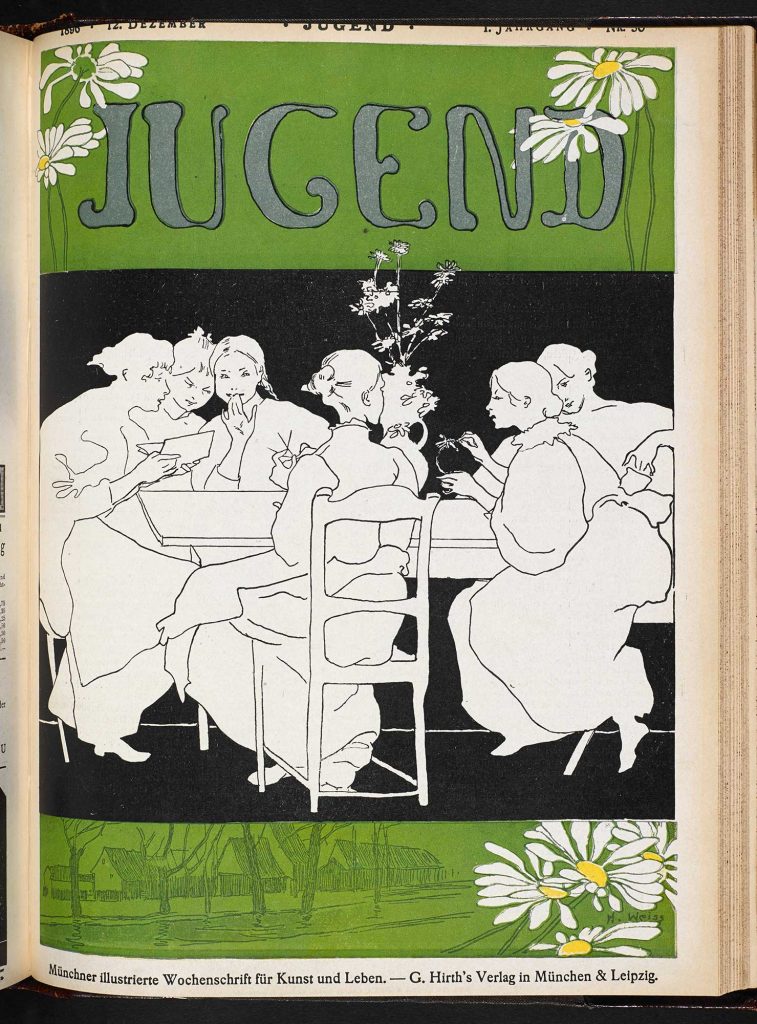

「新女性」和頹廢派常常被聯繫在一起,但這一「同盟關係」並不穩定。莎拉·格蘭德在《貝絲之書》中通過充滿爭議的艾爾弗雷德·凱利·龐西一角抨擊了頹廢派——龐西甚至在一家叫做《父權》(The Patriarch)的雜誌幹活。但其他「新女性」作家都積極地向《黃書》(The Yellow Book)雜誌供稿,這是頹廢派最權威的出版物。然而,這本雜誌與奧斯卡·王爾德(Oscar Wilde)同時走向衰落。儘管王爾德從未在這本雜誌上發表過文章,但兩者並非沒有牽連。「新女性」、頹廢派和花花公子都被捲入因王爾德入獄所引發的風暴中,1895年12月21日,《笨拙》雜誌沾沾自喜地刊登了《新女性的終結——崩塌終於到來》一文。1895年後,「新女性」小說迅速衰落,但作為一種現實生活中的形象,以及作為隨後每一類女性主義運動的原型,「新女性」所留下的遺產一直影響到今天。

脚注

- Punch magazine, vol.106 (January-June 1894) contains a satirical cartoon called ‘Passionate Female Literary Types’.

- North American Review, 158 (1894) pp. 270-6.

- Ibid., pp. 610-19.

- William Acton, The Functions and Disorders of the Reproductive Organs in Childhood, Youth, Adult Age and Advanced Life Considered in the Physiological, Social and Moral Relations (London: John Churchill, 1862), pp. 101-102.

- 布萊姆·斯托克:《吸血鬼伯爵:德古拉之吻》(吳凡譯),陝西師範大學出版社(豆瓣圖書),第63 -64頁。

撰稿人: 格雷格·布澤雷爾(Greg Buzwell )

格雷格·布澤雷爾是大英圖書館「文學印刷資料,1801-1914年」展覽的策展人;他同時也是大英圖書館2014年10月到2015年1月20號的展覽「哥特文學,恐懼與驚奇:哥特的想像力」的聯合策展人。他的研究方向主要是維多利亞時代晚期的哥特文學。他還編輯了一系列瑪麗·伊麗莎白·布萊頓的鬼故事,《玻璃杯中的臉以及其他故事》(The Face in the Glass and Other Gothic Tale),在2014年秋季印刷出版。