《達洛維夫人》與第一次世界大戰

《達洛維夫人》(Mrs Dalloway)的故事發生在1923年6月的一天,它展現了第一次世界大戰在其結束後五年,如何持續影響著那些倖存者。大衛·布雷肖(David Bradshaw)探索了小說中對死者的紀念以及對心靈創傷和追悼之情的再現。

時間設定在1923年6月,第一次世界大戰的硝煙還濃濃地殘留在《達洛維夫人》中那炎熱的倫敦空氣裏,強調著這樣的事實:對維吉尼亞·吳爾芙和她的英國同胞來說,戰爭的陰影還在,對那些未歸還者的親人、朋友和愛人而言,它所造成的空前傷害依然歷歷在目,刻骨銘心。一次又一次,小說不斷展現著戰爭帶來的無數焦慮和巨大悲傷是如何腐蝕著戰後生活的各個方面的。例如,在小說的開篇,我們讀到一架盤旋在倫敦上空的飛機,讓地面上的人感到不安,因為即使是在戰爭終結五年後一個如此平和的夏日,飛機的聲音仍能「不詳地」令人想起戰時曾極其可怕地轟炸過倫敦的德國飛機。[1]同樣,也有福克斯克羅夫特太太(Mrs Foxcroft)「昨晚在大使館痛不欲生,因為她的好兒子已在戰爭中陣亡」(第3頁)。此外還有基爾曼小姐(Miss Kilman)在戰爭期間被免除教職,只因她的姓氏聽著像德國人,這些都大大強化了我們對《達洛維夫人》的認識,那就是這部小說,除去其他特色,也是一部極為重要的戰爭小說:「這個世界最近的經歷使他們所有人,所有的男人女人,都飽含淚水」(第7頁);「在所有的帽子店和裁縫店裏,陌生人相視,都會想起死者。「當神秘的灰車開過聖詹姆斯公園,它經過的不僅是其他圍觀者,還有「孤兒、寡婦、和戰爭」(第17頁)。

落葉與國家紀念活動

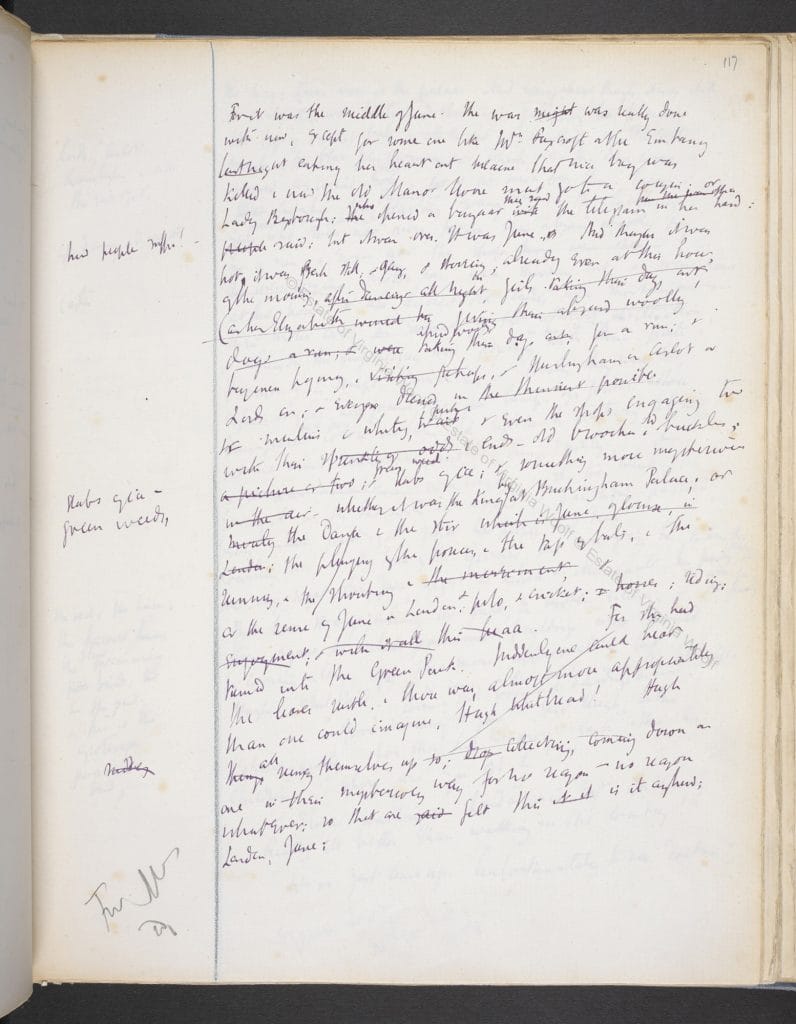

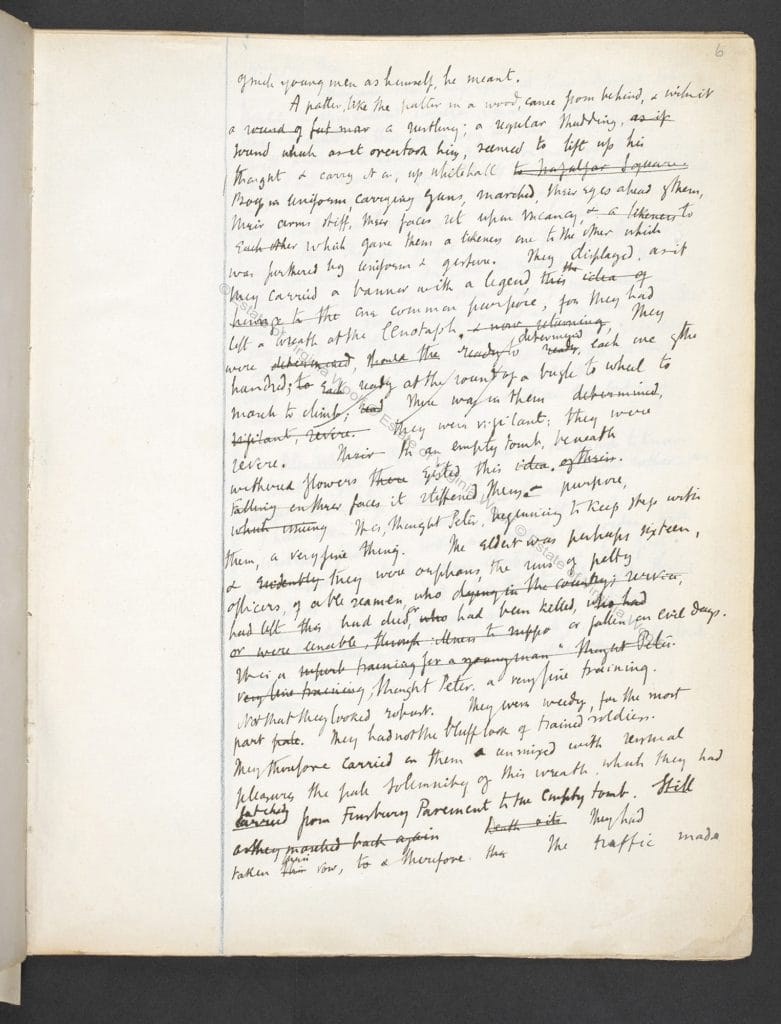

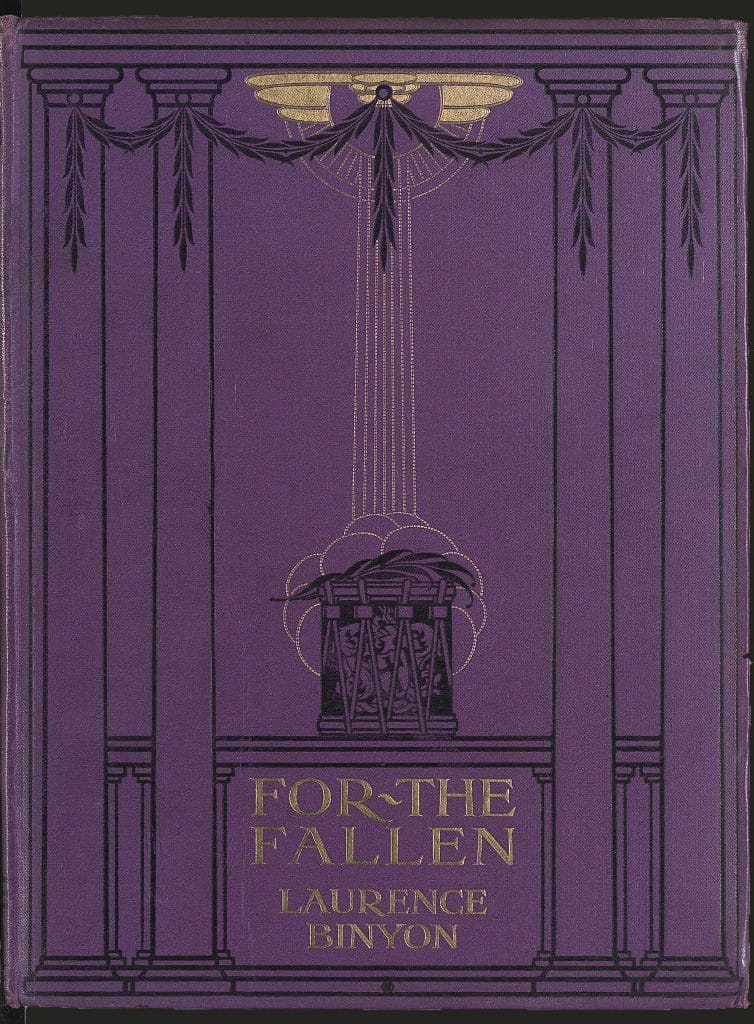

顯而易見,《達洛維夫人》不僅是對軍國主義和戰爭的有力批判,吳爾芙這第四部小說同時也是一部追憶戰爭陣亡者的紀念性文本。事實上,在小說的很多地方,吳爾芙都不時提及或強調戰後紀念文化的各種元素,而每每寫到舉國哀悼的官方場所和儀式,她都以近乎直白的方式表達敬意,毫無諷刺或敵意,吳爾芙仿佛也在借用其書中人物休·惠特佈雷德(Hugh Whitbread)的話在申明「吾輩對死者應盡之責」(第103頁)。書中確有一些默哀場景,充滿了敬畏和尊嚴的儀式感。在小說中,一方面有陣亡軍人充斥著文本以及彈震症(shell shock)患者成為主要人物之一,另一方面小說也在較為隱晦並謹慎地紀念那些「倒下的人」,似乎是在追憶或呼應英國政府在1919年《凡爾賽條約》(Treaty of Versailles)立定後所舉行的各種紀念活動。這一個意圖在下面的場景中顯露無疑:當彼得·沃爾什(Peter Walsh)走上白廳街(Whitehall)時,一隊剛向紀念碑獻完花圈的童子兵進入他的意識:

「背後傳來一陣響聲,猶如林中樹葉的窸窣聲,接著又有一陣沙沙聲,一種有規律的得得聲,趕上了他,打亂他的思路,使他不由地邁開整齊的步伐,走上白廳街……一群男孩身穿制服,手執槍支,凝視前方,踏正步行進著……」(第46頁)

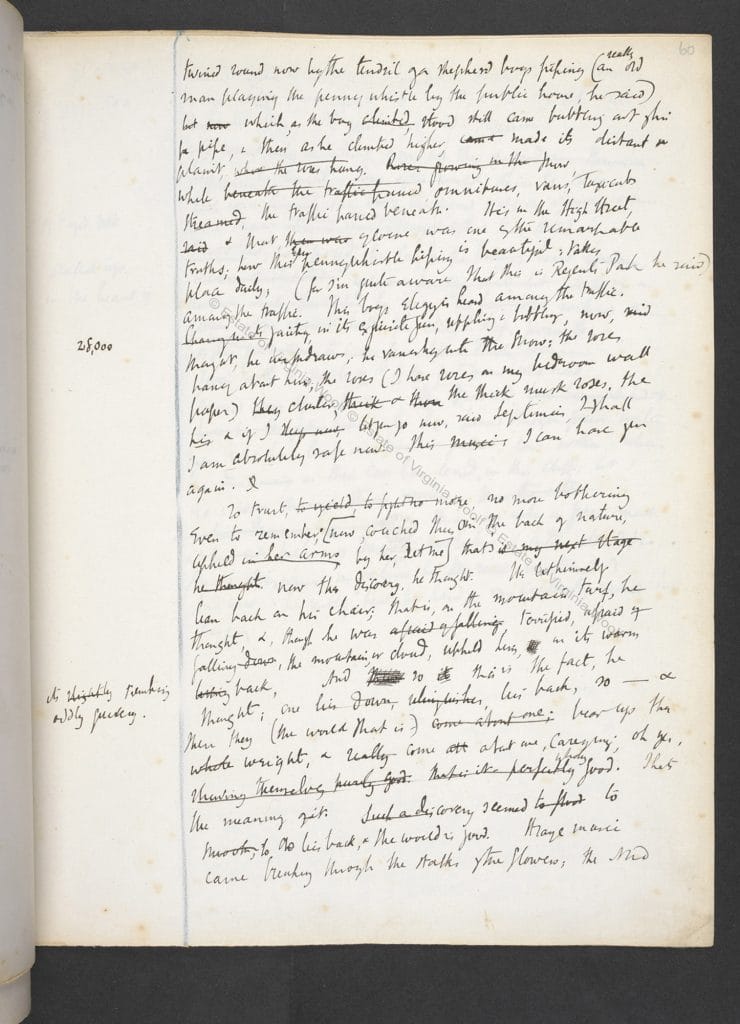

這段引文開頭那抓著秋意的短語尤其吸引讀者的眼球,因為我們知道《達洛維夫人》設置在一個尤其炎熱的夏日。然而,一旦我們想起飄落或墜地的樹葉是一種象徵著死者的古老文學意象時,吳爾芙的意圖就變得明晰了。實際上,伴隨那些行進中的童子兵的還有陣亡人員的隊陣,童子兵也將經過訓練去填補那些空缺。因此,在利用落葉這樣的修辭手法時,發掘落葉的傳統主題時,吳爾芙不僅通過預言他們將戰死沙場來反思這些童子兵在白廳出現的意義,還像沃爾什一樣,強化了他們在紀念碑前的悼念行為。這個相同的修辭手法隨後進一步展開,在攝政公園地鐵站對面的那個低吟哼唱的「滄桑女人」被比作「隨風飄曳的枯樹,光禿禿的,永遠長不出一片綠葉,任憑風兒在枝椏中穿梭……」。這位老婦不僅在追悼個人失去的摯愛,也表達了在二十世紀二十年代早期,當「死亡的巨鐮砍倒了巍巍群山」(第75頁)之後,英國那種舉國上下的集體喪失感。值得注意的是,在沃爾什遞給老婦人一個硬幣的時候,「過去的世世代代隨之消逝了……就像樹葉被踩在腳下,被浸潤,淹沒,定型……」(第76頁)。同樣,落葉的意象或也有助於解釋當悲傷欲絕的賽普蒂默斯·沃倫·史密斯坐在攝政公園裏時,為甚麼會變得尤為確信「樹葉都有生命,樹木也有生命……通過千千萬萬極細小的纖維,樹葉與他的身體息息相通」(第20頁),這無疑也表明他為甚麼堅信「人們不可砍伐樹木」,以及為甚麼倫敦市中心的麻雀們會向他「拖長嗓子,用希臘語尖聲唱起:沒有甚麼死亡。它們在河對岸生命樂園的樹上唱著,那裏死者在徘徊」(第22頁)。甚至在那輛開過邦德街去往白金漢宮的豪華灰汽車的帷簾上,都有「像棵樹一樣的怪花紋」(第13頁)。[2]

基爾曼小姐去威斯敏斯特大教堂裏的「無名英雄墓」(第126頁)做了一次沉痛的拜訪(她的兄弟在大戰中犧牲了),但整部小說最重要的紀念活動發生在給天空寫字的飛機在人們頭頂盤旋時:

「整個墨爾街上的人群一齊站著注視天上。此時此刻,四周變得闃無聲息,一群群海鷗掠過藍天,最初僅有一隻海鷗領頭翱翔,接著又出現一隻。就在這異常的靜謐和安寧中,在這白茫茫的純淨的氣氛中,鐘聲敲響十一下,餘音繚繞,消泯在海鷗之中。」(第18頁)

《達洛維夫人》中上午11點的靜默毫無疑問是英國每年11點鐘默哀儀式的文學對照,這個紀念儀式始於1919年11月,到了1925年小說最初發表的時候,默哀已成為陣亡將士紀念日(Remembrance Sunday)儀式中的主要特徵。[3]珀西·菲茲派瑞克爵士(Sir Percy Fitzpatrick)是首個提出默哀儀式的人,他認為,儀式的重點不在於集體哀悼,而在於社會融合,「來提醒我們所共同擁有的更重要的事物」,[4]吳爾芙在這裏的目的也是一樣,雖然整部小說總體更致力於揭露分裂、排斥和不平等。隨後在小說中,11點的靜默在大本鐘敲響半點的時候再次重演,彼得·沃爾什回想起他三十分鐘前與克拉麗莎的會面:

「仿佛一片烏雲遮住太陽,寂靜籠罩倫敦,壓抑人的心靈。一切努力停止了。時光拍擊著桅杆。我們就此停頓,我們在此佇立。唯有僵硬的習俗的枯骨支撐著人體的骨架,裏面卻空空如也。彼得·沃爾什喃喃自語;他感到身體被掏空,內部甚麼也沒有。」(第45頁)

在《達洛維夫人》中眾多的言詞、短語和描寫段落相同,這段節選使人聯想到官方的默哀儀式,還有紀念碑/衣冠塚(「感到身體被掏空,內部甚麼也沒有」,“cenotaph”一詞的意思是「空墳墓」),正適用於與戰爭紀念相關的解讀。

紀念碑

在二十世紀二十年代,英國全國出現大量的戰爭紀念碑、軍事雕像和紀念雕塑,《達洛維夫人》對此也有獨特的描述。例如,小說描述攝政公園裏灰衣保姆的「碩大身影」(第52頁)很值得注意——這是否在暗指艾迪絲·卡維爾(Edith Cavell),那個在1915年10月因説明拯救盟軍士兵性命而被德國人殺害的護士?在彼得·沃爾什的攝政公園一夢中,她變幻為一個同樣具有象徵意義的形象:「一個老婦人……她似乎在……尋找一個失落的兒子;去尋覓一個被毀滅的騎手,去充當在人間紛爭中死去的兒子的母親」(第53頁)。同樣地,在攝政公園裏,當埃文斯的鬼魂接近賽普蒂默斯的時候,「他背後匍伏著千百萬人」(第64頁),而賽普蒂默斯舉起一隻手,「恰如一個巨人」(第64頁)。多麗絲·基爾曼在小說的一處也呈現出一種雕像般的紀念碑姿態。在等著和伊麗莎白·達洛維一起去陸海軍百貨商店喝茶的時候,基爾曼小姐被描述成「好像洪荒時代的龐然怪物,沉默而有威力,為了打一場原始戰爭而全身武裝」(第118頁)地站著。同時,在從河濱大街回家的路上,炎熱使伊麗莎白·達洛維「臉色蒼白,好似白漆木;她那秀美的眸子,由於沒有注視的對象,便向前凝望,茫然而明亮,瞪視著,天真得不可思議,仿佛一尊雕像」(第128頁)。彼得·沃爾什認為「老小姐帕裡……將永遠屹立在天際,白石一般,晶瑩剔透,像一座燈塔」(第153頁),而另一方面,克拉麗莎則像個蒼白又空虛的半殘廢,每天在窄小的床上度過孤獨的夜晚,床上裹得緊緊的白被單使她動彈不得—簡直就像戰場上被捆綁包紮的傷亡人員。幾乎可以確定地說,克拉麗莎是1918到1920年歐洲大流感的受害者,但她同時也是這部小說裏徘徊的幻影之一:「打從生病後,她整個人幾乎蒼白了」(第33頁)。即便如此,她與彼得·沃爾什的會面仍有種抑制著的暴力氣氛——彼得用手指把玩他的折疊刀,克拉麗莎則擁有的裝備為剪刀。

維托裏奧·維內托戰役

賽普蒂默斯和「停戰前夕在意大利犧牲了」(第80頁)的埃文斯,幾乎可以肯定是在維托裏奧·維內托戰役(Battle of Vittorio Veneto)中遭遇的轟炸,這場戰役發生在意大利北部山區,直到1918年的11月4日才結束(11月11號宣告停戰)。因此,當讀者意識到這場戰役幾乎毫無意義,因為戰爭的結果在那時早已決定時,埃文斯之死與賽普蒂默斯的痛苦就顯得更加具有悲劇性。這場徒勞戰役的山地位置也可以解釋為何賽普蒂默斯在他布魯姆斯伯裏的寓所裏,「獨自面對餐具櫃與香蕉」,會想到他自己「不是在峰頂,也不在峭壁上,而是在菲爾默太太起居室的沙發上……在幻覺中一度呈現的山……現在惟有屏風。」(第137頁)。同時我們還可以看到,克拉麗莎在想著她的晚會註定會失敗之後,這樣問自己:「為何偏要爬上頂峰,站在火裏倍受煎熬?」(第158頁),她這種奇怪的措辭直接取材於前線的山地戰事,這也是她和賽普蒂默斯共用的無數想法和經驗之一。[5]而對埃文斯陣亡地點的瞭解也豐富了雷西婭(Rezia)的回憶:「她跟姑母待在威尼斯的時候,有一回曾看見一面旗幟徐徐升起,在桅杆上飄揚。那是在向戰爭中陣亡的將士致敬……」(第141頁)

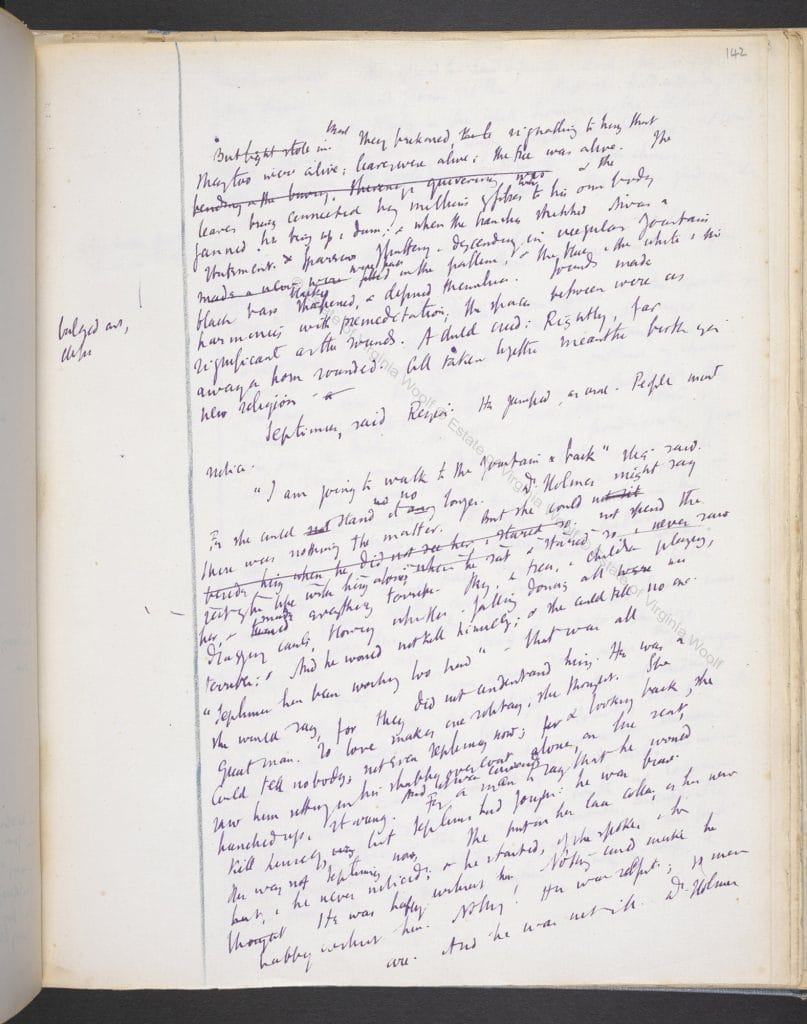

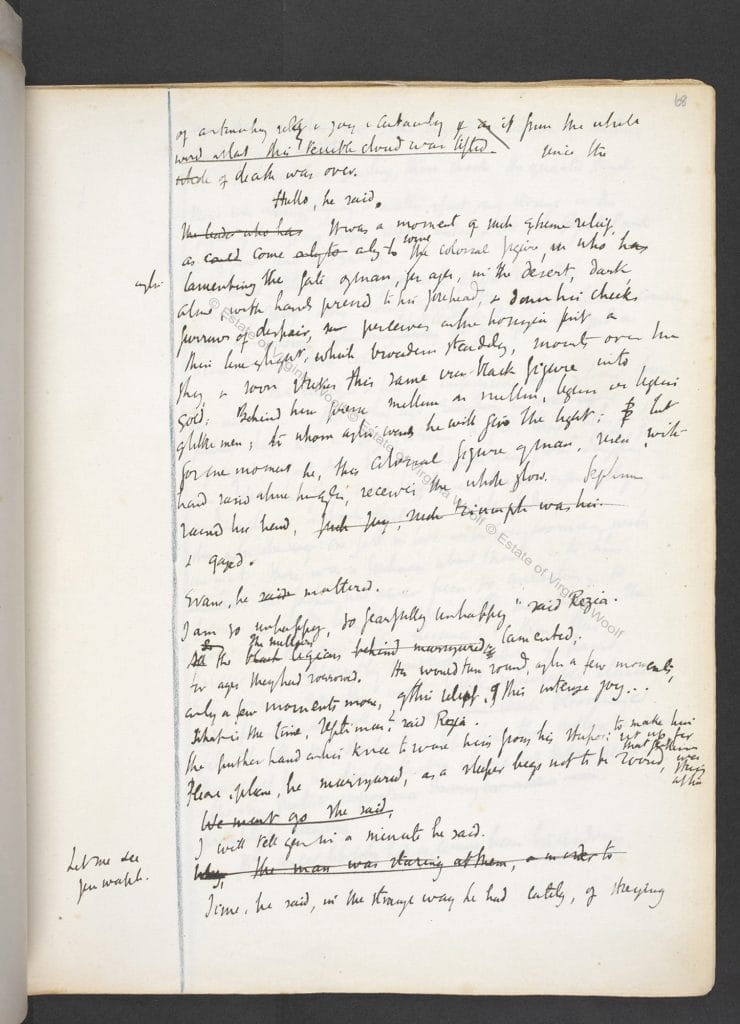

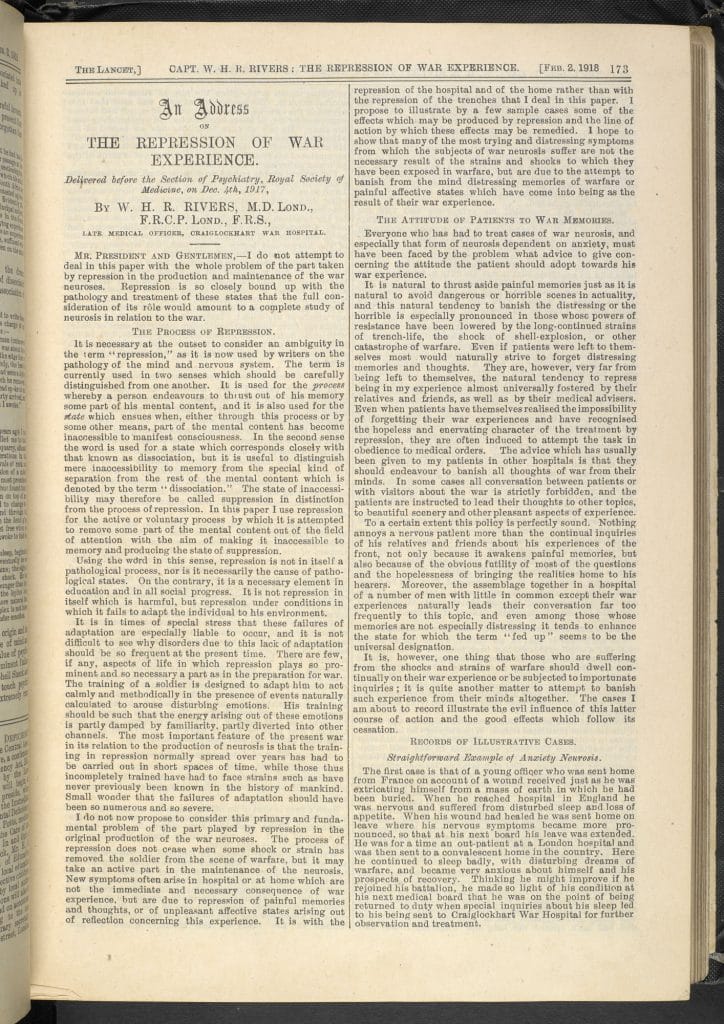

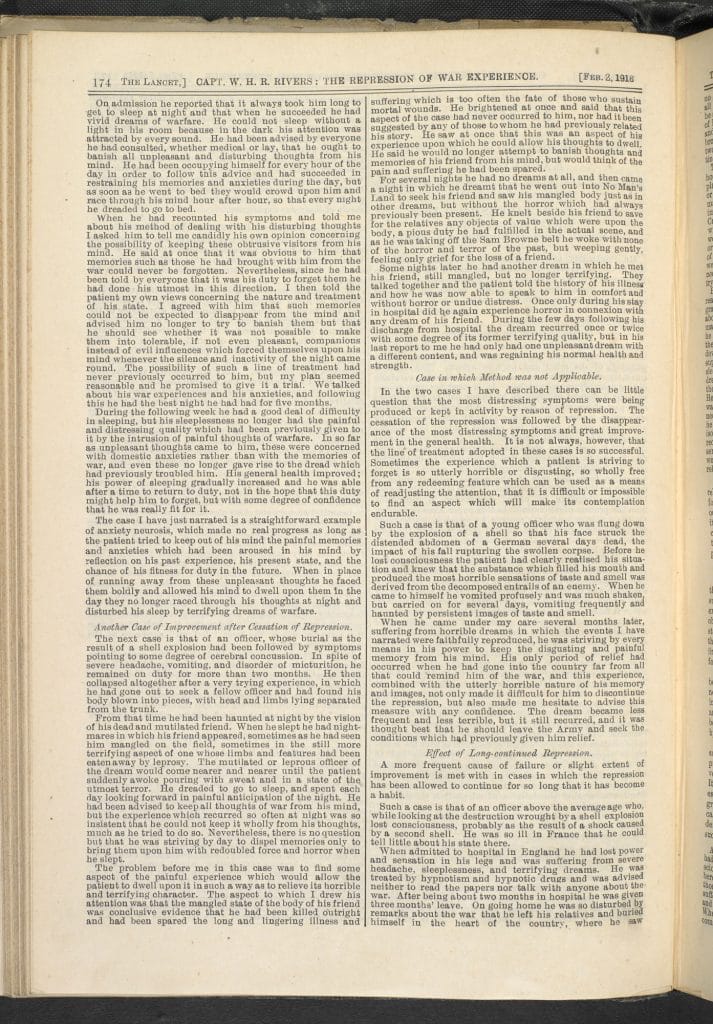

然而賽普蒂默斯的痛苦是否完全歸咎於他的戰爭創傷呢?有可能。但更大的可能是,他同時也受到悲悼和罪感的折磨(直到在1967年,同性戀在英格蘭和威爾士才不被定性為一種犯罪),它們來自他對埃文斯的強烈的同性戀情,在1923年,他那備受煎熬的內心充滿了這種悲悼和負疚之情。除此之外,文中反復出現古希臘的典故與意象,比如在前面引用的以埃文斯和賽普蒂默斯為中心的片段中,麻雀在用希臘語唱歌,也進一步證明了吳爾芙是有意將他們的關係表現得充滿同性戀意味,讓人聯想到年輕時的克拉麗莎和薩利·賽頓(Sally Seton)的同性關係(第28-33頁)。[6] 因此,賽普蒂默斯的痛苦和壓抑雖然明顯是「戰爭經驗抑鬱症」(The Repression of War Experience)的症狀(它由知名神經科學家和心理學家W·H·R·里弗斯提出,後以「彈震症」廣為人知),但它也是他與埃文斯之間親密關係的悲傷結局。

戰爭的幽靈

最後,我們還應注意到小說中有如此多對日常生活的描寫是利用軍事用語或常用於描述軍事行為的語言來表述的。例如,小說第1頁中的「投入/奔向」(plunge)這個動詞(也可見第32頁,此處描述克拉麗莎把手「伸進」她的衣櫥裏)常常是用於描述使用刺刀和匕首的,但此處這個詞卻被用於描述一個「投身於某處」的動作,預示著賽普蒂默斯自殺時的「縱身一躍」。與此相近,在小說的第10頁,我們讀到基爾曼小姐的靈魂由於「憤懣而生了鏽,因為大戰期間她被學校開除了」,就好像她的忿忿不平是戰場上的一塊彈片,而對於克拉麗莎而言,多麗絲·基爾曼是「人們在暗夜裏與之戰鬥的幽靈之一。」(第10頁)我們又在別處讀到,在倫敦西區,「宗教的聖靈已經顯身,她的眼睛緊緊地蒙著繃帶,嘴巴張大著」(第12頁),就像中了毒氣。理查德·達洛維離開布魯頓夫人(「一個幽靈般的擲彈兵」)的午餐會,回家去見克拉麗莎的時候,他「手捧一大把鮮花,恰如擎著一柄刀」(第109頁),同時想著「大戰那時,成千上萬的可憐蟲本來都有光明的前途,卻死掉了,埋成一堆,如今幾乎被遺忘了」(第108頁),留下女主人布魯頓夫人在睡夢中「指揮大軍向加拿大挺進」(第105頁)。同時在陸海軍百貨商店裏,伊麗莎白帶領著基爾曼小姐,「仿佛她是個大孩子,又像一艘笨重的軍艦」(第122頁)。在伊麗莎白乘搭巴士回家的路上,一陣風吹動「一片薄薄的黑紗,遮掩住太陽與河濱大街」(第130頁),像一塊巨大的裹屍布。隨後,彼得·沃爾什覺得倫敦正將她的「刺刀」(第152頁),也就是電氣街燈,刺「進天空」,就像在前面的故事裏,克拉麗莎的女僕露西(Lucy)擎著她的陽傘,「仿佛那是一把神聖的武器。」(第27頁)

《雅各的房間》(Jacob‘s Room,1922)和《到燈塔去》(To the Lighthouse,1927)分別寫於《達洛維夫人》前後,這兩部小說在某種程度上也可算是戰爭小說,但兩者都沒有它們之間的這部作品這樣致力於描寫衝突以及戰後的哀慟。確實,在文學裏再現第一次世界大戰對英國社會的影響方面——「軍樂」(第130頁)仍然迴響在倫敦街頭,電訊還在不斷從「艦隊街送往海軍部」(第6頁)——《達洛維夫人》確實首屈一指、無與倫比。

脚注

- 維吉尼亞·吳爾芙:《達洛衛夫人》,(孫梁、蘇美、瞿世鏡 譯),上海:譯文出版社,2007年。所有小說引用的頁數均參考此版本,部分翻譯略有改動。

- 如想知道更多有關這一方面的小說,請查閱:David Bradshaw, ‘“Vanished,Like Leaves”: The Military, Elegy and Italy in Mrs Dalloway’, Woolf Studies Annual, 8(2002),p.107–25.

- 陣亡將士紀念日(Remembrance Sunday):每年11月的第二個禮拜日; 也就是最接近11月11日的那個禮拜日,為1918年結束了第一次世界大戰的停戰協定的紀念日,英國在當天紀念兩次世界大戰中死去的人們。

- 引自Adrian Gregory,The Silence of Memory: Armistice Day 1919–1946(Oxford and Providence, Rhode Island: Berg,1994),p 9.

- Mrs Dalloway, p. xxxiv–xlii.

- Mrs Dalloway, p. xxxv–xxxviii.

撰稿人: 大衛·布雷肖(David Bradshaw)

大衛·布雷肖(1955-2016)曾是牛津大學的英語系教授,沃斯特學院的研究員。專攻十九世紀晚期和二十世紀初期的文學,他發表了很多關於維吉尼亞·吳爾芙,詹姆斯·喬伊斯,T.S.艾略特,E.M.福斯特,奧爾德斯·赫胥黎,伊芙琳·沃的文章,主要感興趣的話題領域是審查制度與淫穢,政治與社會運動,以及城市。在其編輯的眾多現代主義作家的作品中,他曾編輯過維吉尼亞·吳爾芙的《達洛維夫人》、《到燈塔去》、《波浪》,以及合作編輯了《故作正經的潛行者:英格蘭的小說與淫穢,從1850到現在》(Prudes on the Prowl: Fiction and Obscenity in England, 1850 to the Present Day),並且合作研究了萊斯特大學的伊芙琳·沃全集項目。