《為國捐軀》深度賞析

創作的軌跡

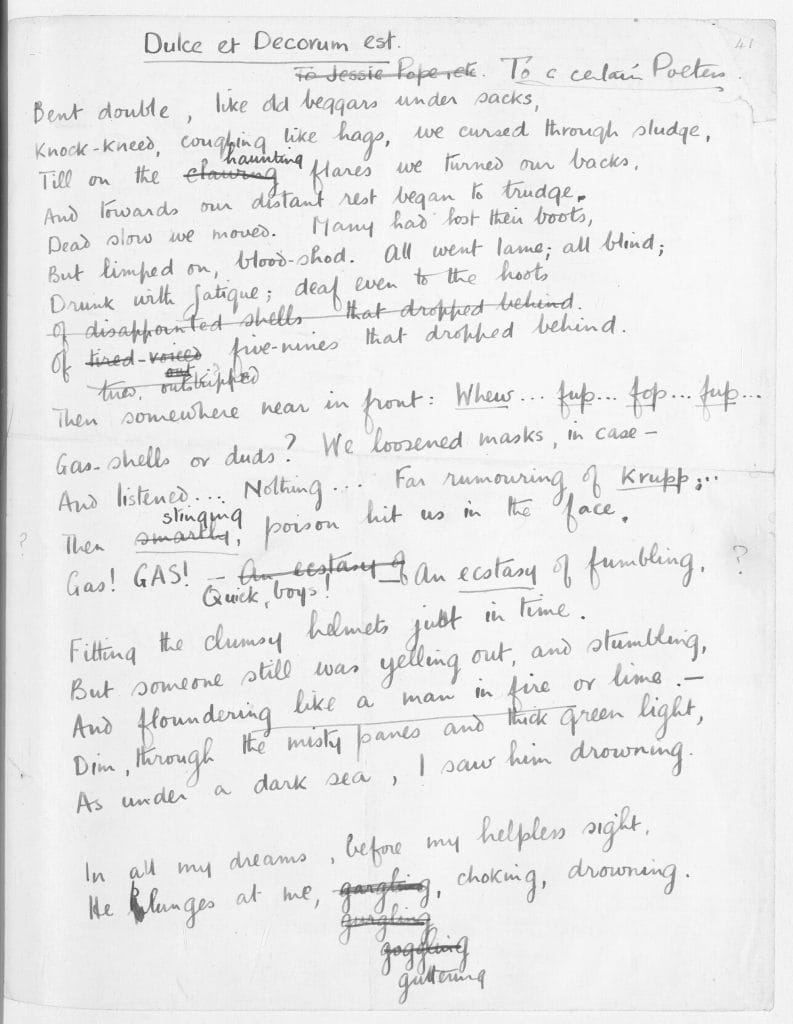

於1917年10月16日,威爾弗雷德·歐文在給母親蘇珊的信裏寫道:「我昨天寫了首講毒氣戰的詩(準備公開,還沒定稿)。那行拉丁引文(賀拉斯的《頌歌》第三章二節十三行)很有名,意思是,為國捐軀甜美且光榮。是啊,很甜美!很光榮!」[1]此時,他正在位於愛丁堡的克雷格洛克哈特戰爭醫院養傷,還遇上了擔任軍職的詩人西格弗里德·薩松(Siegfried Sassoon),兩人的相逢是文學史上的一段佳話。1918年1月到3月期間,在斯卡布羅(也可能在里彭),歐文給這首「準備公開,還沒定稿」的詩作潤色,並幾易其稿。

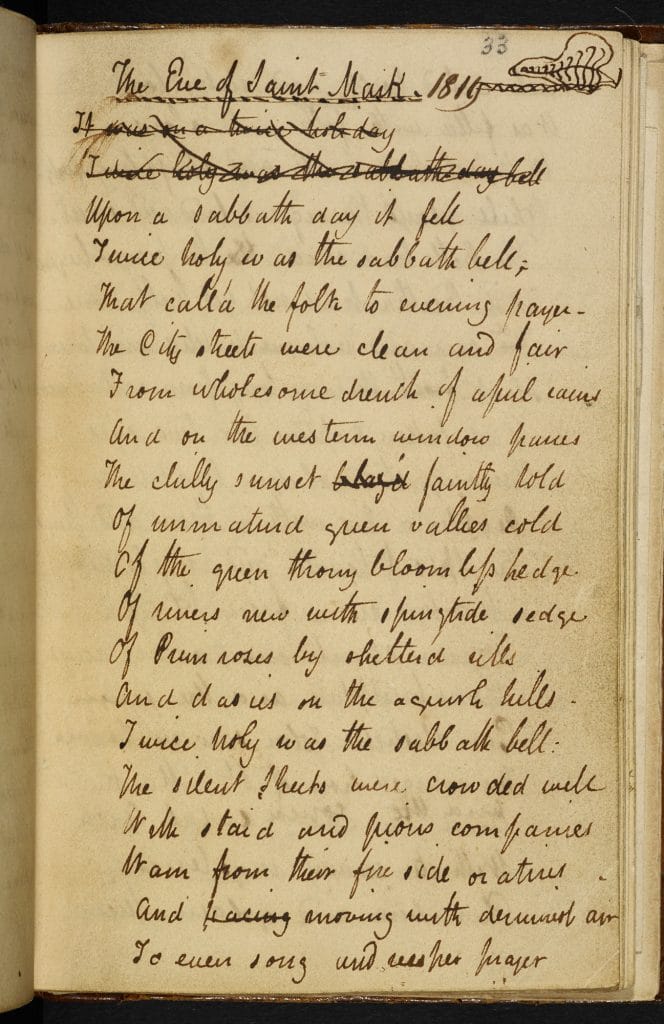

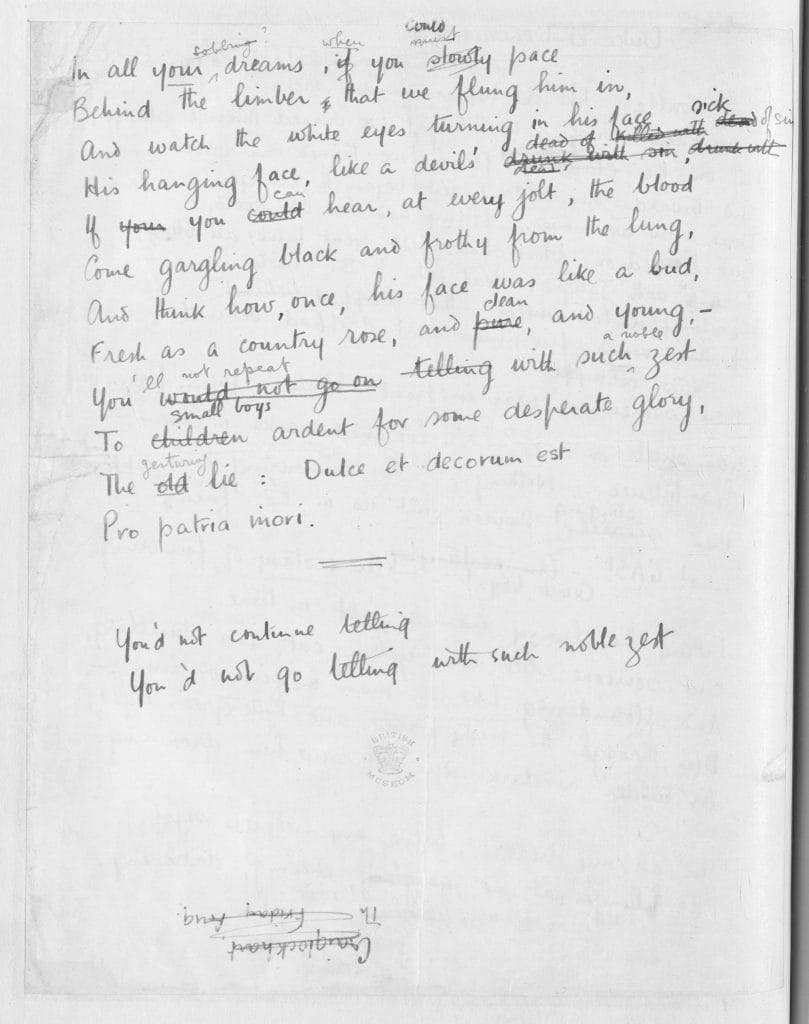

這首憑著重要性和悲慘性都難出其右的「毒氣戰詩歌」,其手稿如今存放在大英圖書館。1911年9月,18歲的歐文,懷著對約翰·濟慈(John Keats)的崇拜,來到大英博物館的閱覽室——即大英圖書館的前身。他用兩小時讀完「濟慈的兩封書信和兩冊詩集」,發現自己和這位詩學導師有著相似之處:「(濟慈的)創作宏偉起伏如我般——絕不像雪萊那樣老派跌宕。他還會像我一樣避免字母組合。」[2]如今,《為國捐軀》的手稿,以其含義和形式的結合,撩撥我們的神經,歐文以他「宏偉起伏」的手筆,全情思考並感受文字的形態和音韻,以無數次的刪改和修飾,最終打造出他的「焦炭式」(歐文自稱「我的感官已燃盡如焦炭。」)詩感。在一處,歐文用“haunting”替代“clawing”,這首詩本身也是「陰魂不散」的,縈繞著他本人在前線的回憶,充斥著他作為詩人面對戰爭的責任感:「我的主題是戰爭和戰爭的悲哀,詩歌被悲哀包圍。」但有別于一戰的氛圍,這份充滿戰爭氣息的文稿,卻是他和薩松之間在克雷格洛克哈特文學友誼的頌歌。我們從一頁一頁地整理手稿中,到處可見薩松留下的痕跡薩松:劃掉歐文的文字、用鉛筆寫下建議、見面的時間……

歐文和痛苦活劇

我們有充份理由認為,威爾弗雷德·歐文是一位典型的反戰詩人。經歷戰爭前線的三週後,歐文給母親寫信道,「我沒有目睹死亡,但更糟。在陰濕的空氣裏,我能嗅到死亡,在黑暗中,我能感覺到死亡。」[3]這些見聞和感受所帶來的恐懼,改變了他的詩歌,讓他以詩為證,化為飛自塹壕的信鴿,以「警告」後世。但和平主義使者的形象有礙於充份理解歐文這位詩人。其詩篇中最精華的部分所具有的力量,不只在於反戰雄辯、現實主義乃至悲憫情懷(三者都深深影響詩歌的內容),而在於某種更微妙、更不堪、更亂心懷的東西。

作為戰爭詩人,他尤其熱衷於反覆喚起讀者對戰場的極端感受,通過聲音、情感和血腥暴力的想像,把我們深深拖入本應避之唯恐不及的卡拉瓦喬式情景當中——肢體斷裂(「割裂變形的肢體」、「用鐮刀把我們收割」、「漏血的胳膊」、「沒有腿,小臂只剩縫起的肉包」)、皮開肉綻(「筋肉飛濺」、「從我的後背撕下/鮮紅的碎片」)、口吐鮮血(「我看他張嘴,一股越落越深的腥紅」)。[4]有力的新教道德觀、世紀末的頹廢主義風潮、壓抑的同性愛和塹壕中的恐懼,一同催生出這些血腥的圖景:在當時摸不到、愛不得的男性軀體,在他的詩中一次又一次地四分五裂。他從童年開始就對身體有非常敏銳的認知,深知人體的脆弱,與其享受快感的能力,他用語言的神經末梢編織出苦痛的痙攣式高潮。五臟六腑的顫慄、感同身受的移情,構成了歐文詩歌中的軀體之痛,縈繞在字裏行間,讓我們迷失、迷離、迷茫,最終,這段旅程在末尾的「甜美且光榮」一句中達到頂峰。

《為國捐軀》也許是最出名的「戰爭詩」,自一戰以來,已成「反戰詩」的代名詞:青年快咳出肺來的畫面,以其赤裸裸的震撼力,一直是「戰爭現實主義」的經典範例。然而,從「歷史」的角度閱讀這段文本,把它看作塹壕驚魂的白描,就會錯過它作為詩歌的與眾不同。《為國捐軀》並非塹壕經歷的零距離直擊,也不是語言的自言自語和自娛自樂,而是英語詩歌、乃至世界詩歌史上少見的輝煌一刻:用詩的韻格,如此飽滿地承載起現代工業化戰爭的所有創傷。

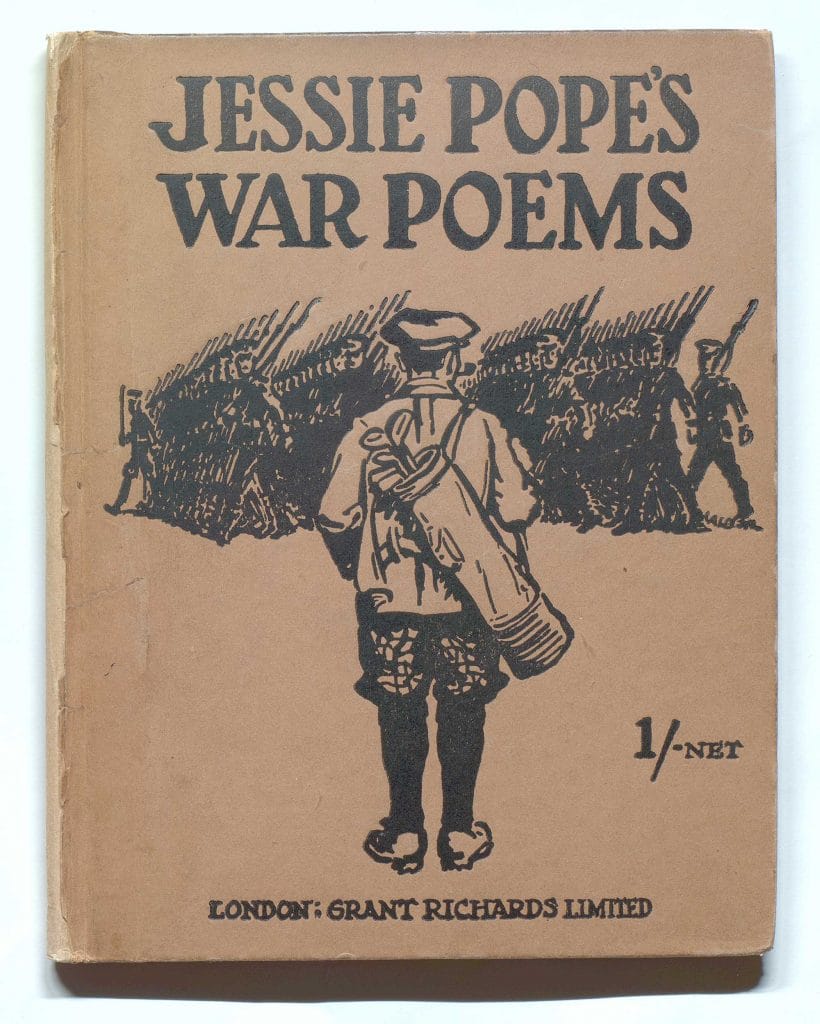

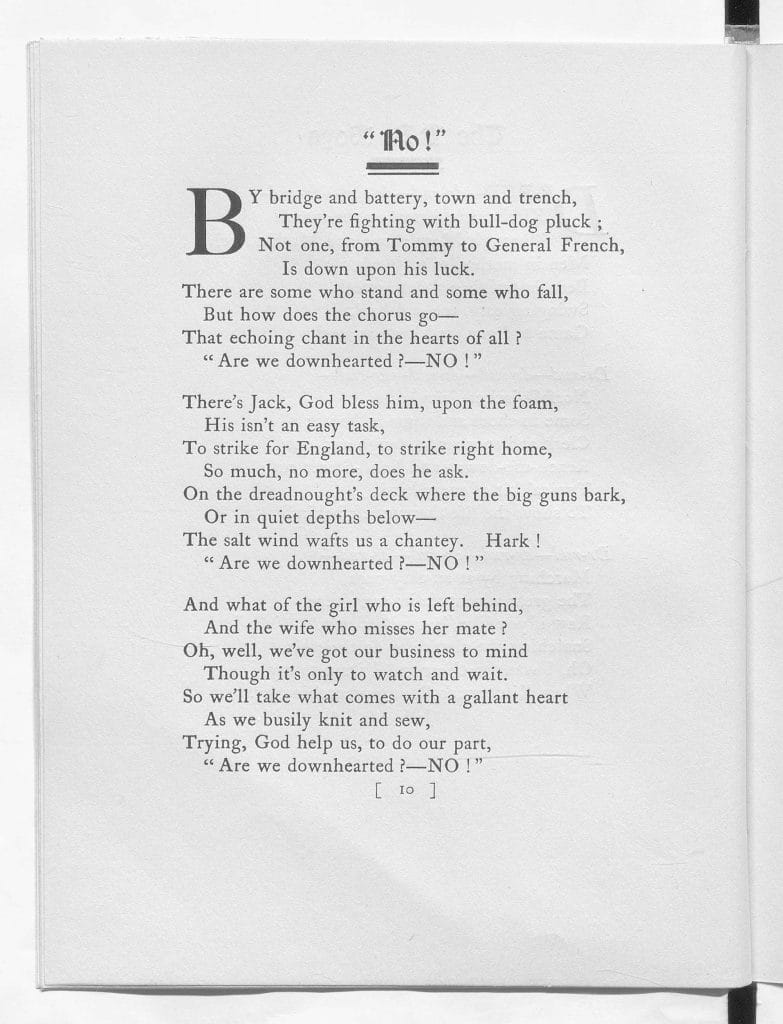

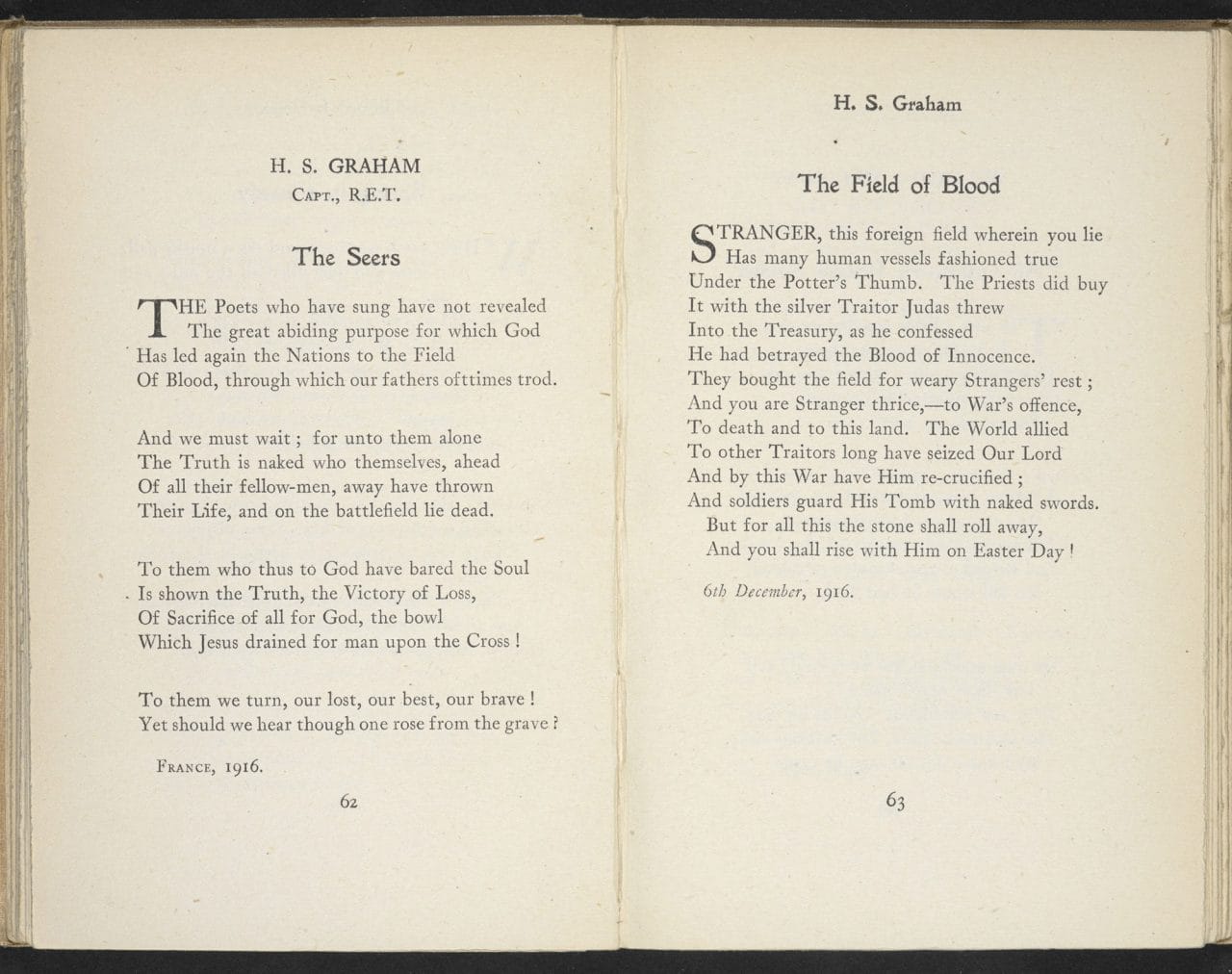

從前文附圖中可見,手稿起初以辛辣的諷刺精神題獻給「傑西·波普及其餘的人」,後劃去,改為「致某位女詩人」。儘管如此,這一題獻,還是有失公允地把這位詩人釘在了一戰歷史的恥辱柱上。她創作了不少情感豐沛且流行的愛國主義詩歌,如《傑西·波普戰爭詩》(‘Jessie Pope’s War Poems’,1915)。《為國捐軀》最後一節所致意的對象(「我的朋友」)可能也是波普,但也可能指廣義上的戰爭英雄詩著者,尤其是那些根據賀拉斯《頌歌》的空洞主題發揮、炮製戰爭詩篇的人。

《為國捐軀》的內容和形式呈現高度的張力,歐文把被戰爭碾爛的軀體和靈魂,譜寫成榮譽與犧牲的抽象韻律。在這一過程中,他呈現出三段不同的體驗——夜行軍、毒氣彈襲擊和飽受摧殘的神經質狂言。而貫穿始終、幾乎不變的軸心,是痛苦的脈搏——從第一節染血的赤足,到最後一節被磨爛的神經。時間凝固,從一場噩夢般的體驗蒙太奇到下一場,直到最後一節揭開一場真實的噩夢:似鐘擺般無盡的行軍,漸變成如抽搐般停不了的折磨。

初看之下,這首詩仿佛表現了「消極受難」的主題,這是威廉·巴特勒·葉慈對戰爭詩的一大意見(「消極受難不是詩歌的主題」),他還指名批評歐文(「全是鮮血、塵土和被舔過的棒棒糖」)。[5] 葉慈的苛評——「有人把他最糟/最出名的詩放進了大英博物館的玻璃展示櫃」針對的很可能是《為國捐軀》。對於這些批評歐文「消極」的粗暴指控,詩中給出的回應,也許不是葉慈網開一面的「悲劇式喜悅」,而是一種全新的審美和共情。(「悲劇是屬於死人的喜悅」,引自葉慈1936年為《牛津現代詩歌》一書所寫的引言。)

傳達肉體的聲音

在歐文的詩中,苦痛常常與舞臺般的場景相伴。很多詩篇的首行,乃至開頭的幾個詞,就把軀體投上了舞臺,例如:在詩歌《徒勞》(Futility)開頭,「把他搬到太陽底下」,又如《在鬥坑裏抽搐》中寫的:「在鬥坑裏抽搐」,《老者和青年的寓言》中的開首:「亞伯拉罕起身,劈開樹叢,走了」,還有《被榨幹的人》中的「他倒下,臉色陰沉多過勞累」,《落地生根》中的「坐在床上,瞎了眼,四肢已去其三」,《春季攻勢》中的「在山前的黑影中止步」。(撰寫人在引用詩歌原文的時候自行將詩歌的某些動詞添加斜體效果——編者註)《為國捐軀》也一樣,直接切入已展開的場景:

塌腰駝背,如麻袋下的老乞丐,

膝頭顫慄,像咳嗽的老太,一嘴爛泥,罵罵咧咧,

撞見陰魂不散的照明彈,閉嘴,轉身,

向遠方的安息跋涉。

走得半夢半醒,掉了很多靴子,

步履蹣跚,一腳的血。一瘸一拐,兩眼的黑,

疲憊如酒,充耳不聞,炮彈的呼嘯,

呼嘯的炮彈,掠過頭頂,落在腦後。

Bent double, like old beggars under sacks,

Knock-kneed, coughing like hags, we cursed through sludge,

Till on the haunting flares we turned our backs,

And towards our distant rest began to trudge.

Men marched asleep. Many had lost their boots,

But limped on, blood-shod. All went lame; all blind;

Drunk with fatigue; deaf even to the hoots

Of tired, out-stripped Five-Nines that dropped behind. [6]

開首的這幾行,通過頭韻和畫面感,把軀體塞入我們的知覺:塌腰駝背、膝頭顫慄的士兵,邁著血淋淋的雙腳不停地蹣跚前行,抑揚格和揚抑格在五步格韻律中掙扎,勉力跟上這場噩夢行軍的步調。透過“blood-shod”(一腳的血)的發音,可聯想到雙聲的“bloodshed”(流血、殺戮)。然而,這首詩,不像《更偉大的愛》(‘Greater Love’)或《善良的鬼魂》(‘The Kind Ghosts’)那樣,用頹廢美學的韻律掩蓋血淋淋的恐懼,其音律,就像上面詩歌節選開頭中的「塌腰駝背」那樣,以重聲疊韻的「雙重」效果,加倍了畫面的恐懼。而第一句的濁圓唇音和齒音結合的模式,也貫通整首詩。“double”和“old”的對偶,預演了“d”在所有英語詩歌中最強有力的演出之一:這個輔音,不僅融入尾韻和一些關鍵印象(drunk, deaf, drown, dreams),其漸強的力度,還是詩句“The old Lie: Dulce et decorum est”連音和譴責的力量核心所在。

在這首由唇齒間的黑色死亡舞步編織而成的詩篇中,音律的作用尤其突出:士兵狂言的嘶啞、末尾拉丁句多音節的雄壯,就像是拿“lingua”的歧義(在拉丁文中可表示「舌頭」和「語言」)做文章。第一節厚重的單音韻(sacks/backs、sludge/trudge)令人聯想起薩松詩歌中的戰爭現實主義,但這位理想化色彩比歐文濃厚許多的導師,並未能像他那樣精通另一種音韻,即母音的曲調。e、o和u(knock-kneed, coughing, cursed, sludge, our, trudge, lost, blood-shod, went, even, outstripped, dropped)——喚醒肢體的疼痛、在最後幾行爆發出抽搐式的噪音。直喻詞的音韻(beggars, hags)很快以押韻的形式,引出整首詩的核心現實。

綠色的毒氣從內部侵蝕肌體。相應地,在歐文的描述中,毒氣攻擊的證詞也從視覺印象轉化為內臟異響;從肢體和周圍世界交互的聲音:折騰摸索、扭動、踉蹌、沉沒,轉化為體內的摩擦:飄搖、哽咽、顫動、咕嚕。描述傷病是反戰文學的慣用手法,歐文內臟式的想像則更進一步,可怕的是,也很適合我們這個生化戰爭的時代。這份戰爭現實主義的驚世詩篇,也能反映他個人的醫學體驗。歐文年少時對個人健康問題疑神疑鬼,喬恩·斯塔沃西(Jon Stallworthy)在其經典傳記中寫到,歐文把自己視為「查特頓式(英國詩人湯瑪斯·查特頓)人物,躲在閣樓裏,忍受肺癆和貧窮」。[7] 這個神經質的少年經常咳痰,還連篇累牘地寫給媽媽看。現在,他用「咳嗽的老太」形容士兵,圓滿了自己的童年,但也要永遠被咳出肺部的想像所糾纏。如果說歐文另一首詩歌《裸露》(Exposure)通過雪花那「似指尖的輕柔」描寫了體表的恐懼,《為國捐軀》則是一首對人體內部著魔的詩歌。

狂喜般地折騰、摸索

夜行軍突兀地落幕,畫面轉為毒氣彈攻擊。年邁的平民畫家約翰·辛格·薩金特(John Singer Sargent),在其紀念受傷士兵的著名畫作《毒氣》(Gassed,1919)中,向我們呈現了一列被毒氣致盲的士兵,個個金髮、身材高大,扶著身前的人摸索前進。而歐文筆下的年輕戰士,則通過反覆、大寫和感嘆號,把我們拽入波濤洶湧的深海:

毒氣!毒氣!快——一陣狂喜般地折騰摸索,

及時戴好笨重的頭罩;

但還有人在呼號,踉蹌,

像在大火或石灰裏扭動……

模糊的視窗,粘厚的綠光,昏暗,

如身處綠海深處,我看著他沉沒。

Gas! GAS! Quick, boys!—An ecstasy of fumbling,

Fitting the clumsy helmets just in time;

But someone still was yelling out and stumbling,

And flound’ring like a man in fire or lime …

Dim, through the misty panes and thick green light,

As under a green sea, I saw him drowning.

讀這份手稿時,薩松在「狂歡」(ecstasy)一詞旁打了問號,被但自信漸長的歐文無視。要讀懂這首詩、充份把握其現實主義脈絡,或進行批判解讀,這個詞(即ecstasy)依然是個難題。1917年1月19日,歐文給母親寫信,講述自己在偵查時「被毒氣籠罩」。[8]毒氣攻擊如何能帶來「狂歡」這一詞?源自希臘文ekstasis,字面意義是「靈魂出竅」(ek指代脫離;stasis指代位置、狀態),是否暗示了歐文創作時的記憶閃回——通過停頓和破折,從詩中的受害者跳脫為見證者、倖存者,重溫於1917年10月在克雷格洛克哈特的那一刻?

在一封書信裏,歐文描述了逃出生天的「狂喜」,看著底下「一片爬行蠕動的殘軀」,「沒有一絲恐懼,只有熬過這輪毒氣彈攻擊的無邊喜悅。」[9]通過揚揚格韻律的遞進、單音節的驚歎,呼喊出第一個瞬間的極度驚恐之後,是否因戴好防毒面具、有了生的希望,而生出片刻「狂歡」?或者,「狂歡」是指當時神經質的迷狂,一種軀體陷入極端狀態、恐懼和喜悅難解難分、被埃德蒙·伯克稱為「昇華」的身心變異?或者,以更貼近當時時代和歐文敏感個性的方式解讀,可以搬出西格蒙德·佛洛伊德在一篇論文中的理論,「恐懼、驚慌和害怕的感受」都有「激發性衝動的效果」,「一切相對強烈的情感性過程,即便是恐怖的,也深深紮根於性。」[10]但是,在一首讓語言和暴力相濡以沫的詩、即這首讓賀拉斯的「甜美」韻文[11]露出險惡獠牙的詩中,「狂歡」一詞,或許是某種變態敘述衝動無意識下的暴露:詩化語言,面對描述暴力的要求,玩起種種自褻的把戲,如疊韻(s、l、f)、尾韻(ecstasy、clumsy、misty)和音韻中的明珠——加音步(fumbling、stumbling、drowning),用語言的享樂取代了真實世界的恐懼。批評某詩歌流派太「甜」的歐文,自己卻深陷於詩韻的甜美溫柔鄉。

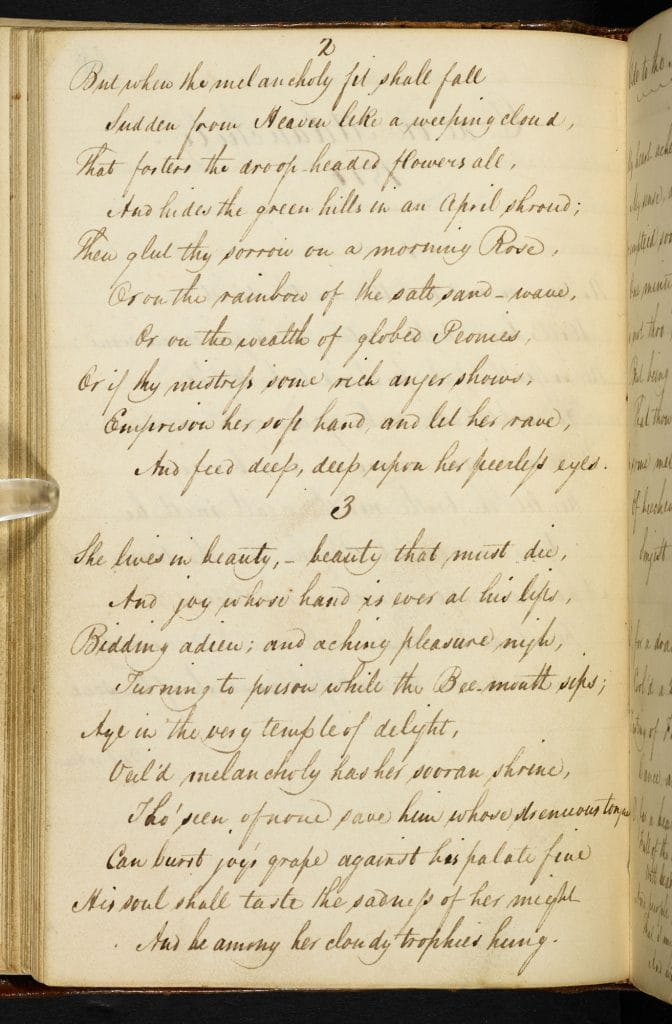

音韻的過度發揮,源自英國和法國的世紀末頹廢主義詩派對歐文的薰陶。一想到詩歌所描繪的對象真的失去了舌頭,這種特色就尤其致鬱。同時,它把藝術和暴力的關係問題擺上了檯面,也讓人想起,薩金特在《毒氣》中對明暗對比法的應用是多麼令人毛骨悚然:畫中的光明死死攫住再也看不到光明的士兵。在歐文的詩中,透過英制防煙頭罩(一種原始的防毒面具)的賽璐珞視窗,他營造了一個粘稠的空間,光明仿佛變得更濃厚(如上文詩歌節選中所描繪的「粘厚的綠光」);透過視窗,塹壕生活的毫髮,被吸進這場視覺聽覺和觸覺的盛宴。和薩金特不同,歐文是神經緊繃的現實主義者:他的想像,還有大量音韻,挖掘自有血有肉的驚悚細節——嚎叫、燭火般飄搖、窒息的哽咽、肢體的扭曲、肺出血的咕嚕、血沫翻湧的腐爛。在直抵肺臟的密觸中,詩歌迎來令人作嘔的高潮「肺……癌……瘡……舌」。這是徹底而震撼的現實主義:這是具暴露性與哀悼的詩歌,是極具政治敏感性的詩歌。同時,「無辜舌床上無藥可救的毒瘡」模仿了濟慈「嬌嫩味蕾上喜悅漿果的迸發」,只是,濟慈式的感官能之花,被歐文嫁接到了工業化戰爭的毒枝之上。

夢和見證

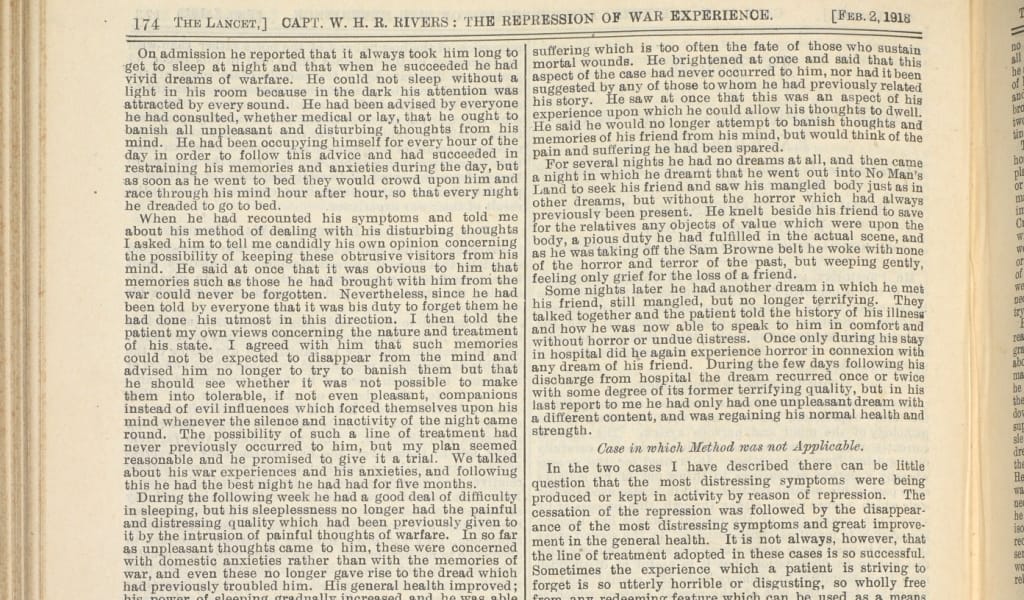

1917年5月,渾身發抖、語無倫次的歐文確診得了炮彈休克症,獲准入住克雷格洛克哈特戰爭醫院,在亞瑟·布羅克(Arthur Brock)的看護下休養。在《舍斯頓的歷程》(Sherston’s Progress,1936)中,薩松生動地回憶到,夜裏,每個人「潛意識裏的戰爭記憶」都浮出表面,讓整座醫院陷入「夢的地下世界」。[12]這段敘述揭示了一個深刻的現實——毒氣戰的終極見證不在清醒的認知中,而在無意識的世界裏(「我所有的夢」)。

我所有的夢,這絕望的場景,

他撲向我,飄搖、哽咽、沉沒。

若在某個窒息的夢,你和我們同行,

把他丟上板車,和我們同行,

看他翻白的眼,顫動不停,

頭懸車外,如魔鬼厭倦了罪惡,一臉病容;

In all my dreams before my helpless sight,

He plunges at me, guttering, choking, drowning.

If in some smothering dreams you too could pace

Behind the wagon that we flung him in,

And watch the white eyes writhing in his face,

His hanging face, like a devil’s sick of sin;

「飄搖、哽咽、沉沒」用動名詞(ing)強行押韻,暗示創傷受難者被迫永遠活在那一刻,如佛洛伊德在《超越快樂原則》(Beyond the Pleasure Principle,1920)中所述,他們被迫不斷體驗過去,把那一刻鐫刻成永恆的當下。把戰爭創傷從毒氣戰受害者轉移到見證者身上的過程中,歐文心頭不乏倖存者的負罪感。「他撲向我」的指控姿態,和《心理案例》(Mental Cases)中寫的「給我們耳光」遙相呼應,而夢中的情景,則讓人想起《守夜》(The Sentry)——「像烏賊,眼珠又大又凸,/看我的夢凝固」(Eyeballs, huge-bulged like squids,/ Watch my dreams still),可見,歐文的戰爭神經症的體驗和表現,與若干特定印象密不可分。當然,誠如多米尼克‧希伯德(Dominic Hibberd)強有力的論證所言,這些想像的根源不止是戰爭創傷,還可追溯至戰前的少年時代,追溯至歐文因負罪感、性壓抑和無法釋放的緊張發酵成的噩夢。[13]但在這首詩裏,上述想像見證了夢境如何轉化成強大而悲鬱的感官體驗:眼珠在臉上翻滾的畫面,不僅是目擊者所看到的景象,也是無意識的夢境所孕育的景象。而戰爭所鼓吹的「絕望般的光榮」和賀拉斯的「古老謊言」,則成為了這些見證的註腳。

一百年過去了,《為國捐軀》就像「軍人葬禮號」那樣,已從文學史和文化回憶的範疇,昇華至整個英語世界的某種情感載體。對有些人而言,它是詩歌的啟蒙。但我們很少純粹只閱讀「甜美」(Dulce)一遍:我們通常會把它反覆閱讀、重溫和回顧,並滿含痛苦、喜悅、悔恨乃至抗拒。誠如奧登所言,詩歌雖一事無成,但它長久的政治和情感力量是不能低估的。就像喬恩·斯塔沃西所指出,以《為國捐軀》這樣的詩篇所構築而成的英國反戰詩歌傳統,或許在一定程度上,促成了2003年倫敦街頭浩浩蕩蕩的反伊戰爭遊行。[14]這首詩中的傑作,不僅結合了現實主義、幻想、控訴、抗議和帶硝煙味的證詞,還以活生生的暴力為鐐銬,把政治和美學緊鎖在一起。

脚注

- Wilfred Owen: Collected Letters, ed. by Harold Owen and John Bell (London: OXford University Press, 1967), pp. 499–500. Underlined in the original. Hereafter CL.

- CL, 81-82

- CL, p. 429. The two words are underlined in the original letter.

- 詩文均引自 Jon Stallworthy's two-volume edition The Complete Poems and Fragments of Wilfred Owen (London: Chatto and Windus, 1983, revised in 2013), 166, 165, 124, 169, 178, 140, 123. Hereafter abbreviated as CP&F.

- W B Yeats, Oxford Book of Modern Verse (Oxford: Oxford University Press, 1936), p. xxxiv.

- 'Dulce Et Decorum Est', CP&F, 140. The different manuscript drafts are reproduced in Volume II, pp. 292–297.

- Stallworthy, Wilfred Owen (London: Chatto & Windus, 1974), p. 95.

- CL, p. 428.

- Owen to Colin Owen, CL, 14 May, 1917, p. 458.

- Sigmund Freud, ‘Infantile Sexuality’, The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume VII, translated by James Strachey (London: Hogarth, 1953), p. 203.

- CL, p. 500.

- Siegfried Sassoon, Sherston's Progress (1936; London: Faber, 1988), p. 51.

- Dominic Hibberd, Owen the Poet (Basingstoke: Macmillan, 1986).

- Jon Stallworthy in 'War Poetry: A Conversation' in The Cambridge Companion to the Poetry of the First World War, edited by Santanu Das (Cambridge: Cambridge University Press, 2014), p. 266.

撰稿人: 桑塔努·達斯(Santanu Das)

桑塔努·達斯教授是《一戰文學中的碰觸和親密》(Touch and Intimacy in First World War Literature,劍橋出版社,2005年)一書的作者,並編輯了《種族,帝國和一戰寫作》(Cambridge Companion to the Poetry of the First World War,劍橋出版社,2011年)以及《劍橋指南:一戰時期的詩歌》(Cambridge Companion to the Poetry of the First World War,2013年)。他的新書《印度,帝國,和一戰:文字,圖像和物件》(India, Empire and the First World War: Words, Images and Objects)由劍橋大學出版社出版。