過度關注自殺?

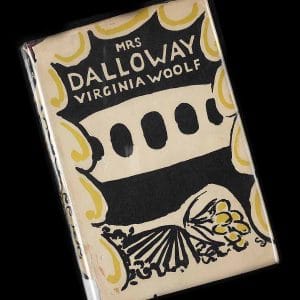

精神抑鬱和自殺,多已成為描述維吉尼亞·吳爾芙(Virginia Woolf)的關鍵字眼。而依本文作者林德爾·戈登(Lyndall Gordon)之見,此般描述有捨本逐末之嫌,不僅淡化了吳爾芙留給後人的瑰寶,也貶損了她作為一位極富開創性的作家、女權主義者和政治知識分子的名望。

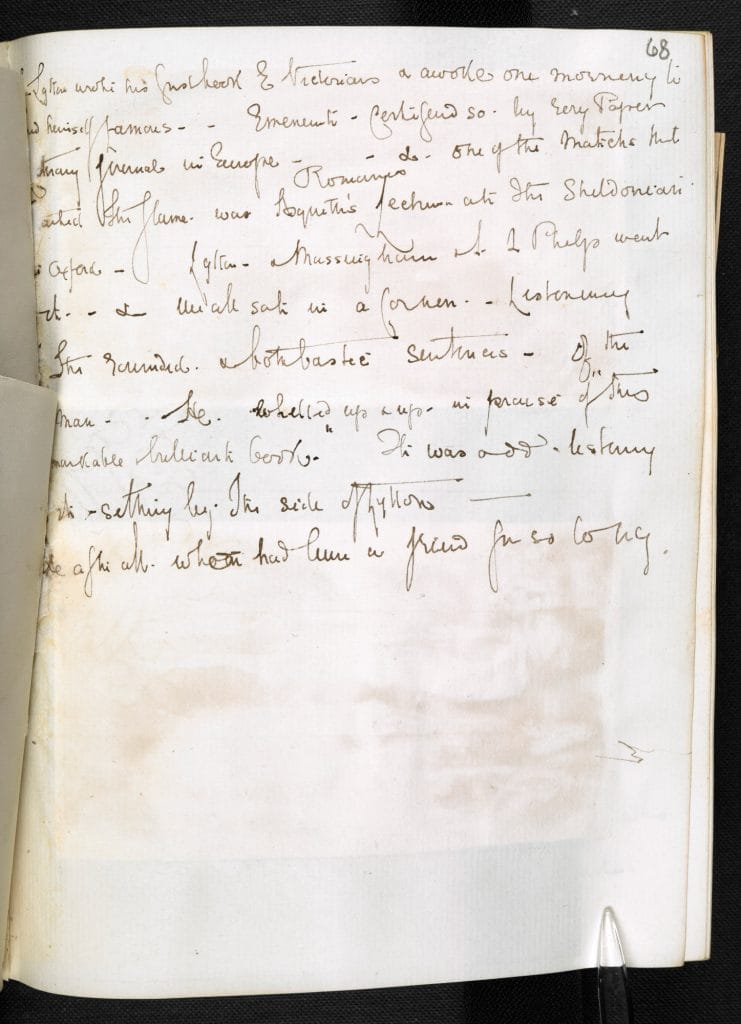

維吉尼亞·吳爾芙的生平記述常常被她的抑鬱和自殺情結而主導,對於這樣的記述方式,我們如今應保持謹慎。吳爾芙於1941年3月28日選擇自殺,陰雲就此籠罩了其文學翹楚的名聲。眾所周知,她的情緒極不穩定,在布魯姆斯伯里(又譯作「百花里」)團體聚會上的不羈行徑也進一步證實了其時而瘋癲抑鬱的精神狀態。與此相照的是吳爾芙及其家族成員對詞語近乎「癡狂」的推敲打磨。

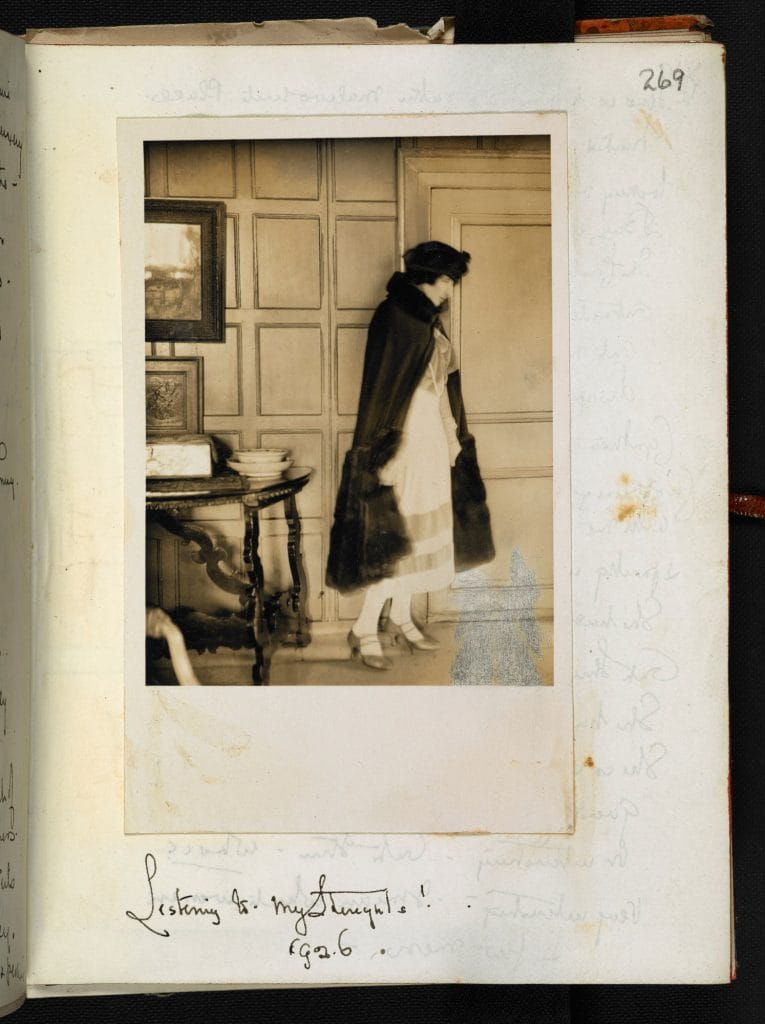

然而,於二十世紀七、八十年代出版面世的維吉尼亞·吳爾芙日記和信件的完整合集,揭示了一個有別於世俗成見且更為激進的政治評論家和女權主義者形象,尤其是在吳爾芙與埃塞爾·史密斯女爵(Dame Ethel Smyth)的信件往來中。與吳爾芙交好的埃塞爾·史密斯女爵是一名曾投身英國女權運動的女作曲家,她積極參與爭取女性投票權的運動並召集了一批往後在二十世紀三十年代頗為踴躍的鬥士與改革者(埃塞爾·史密斯創作了《婦女進行曲》(The March of the Women),她被關在霍洛韋監獄時,曾用一把牙刷指揮窗下的女性們高唱此曲)。然而,時至今日,大眾對於吳爾芙的認識仍停留在那個住在布魯姆斯伯里的瘋癲女子,正如史提芬‧戴查(Stephen Daldry)根據普立茲獎得主邁克爾·坎寧安(Michael Cunningham)的作品所執導的同名電影《此時此刻》(The Hours)所刻劃的那樣,吳爾芙依舊是一株不諳世事的溫室花朵。片中的虛構情節與真實的吳爾芙相去甚遠,片中的吳爾芙折磨著可憐的倫納德(Leonard),與他在里奇蒙車站發生口角,如一隻受驚的小鳥直勾勾地與他四目相對。無論是同名小說抑或是電影《此時此刻》中的吳爾芙總是喜怒無常,鬱鬱寡歡,不時閃現出強烈的自殺傾向,她和普通女子相似的一面:追求美麗,喜愛購物的形象也因此被削弱。

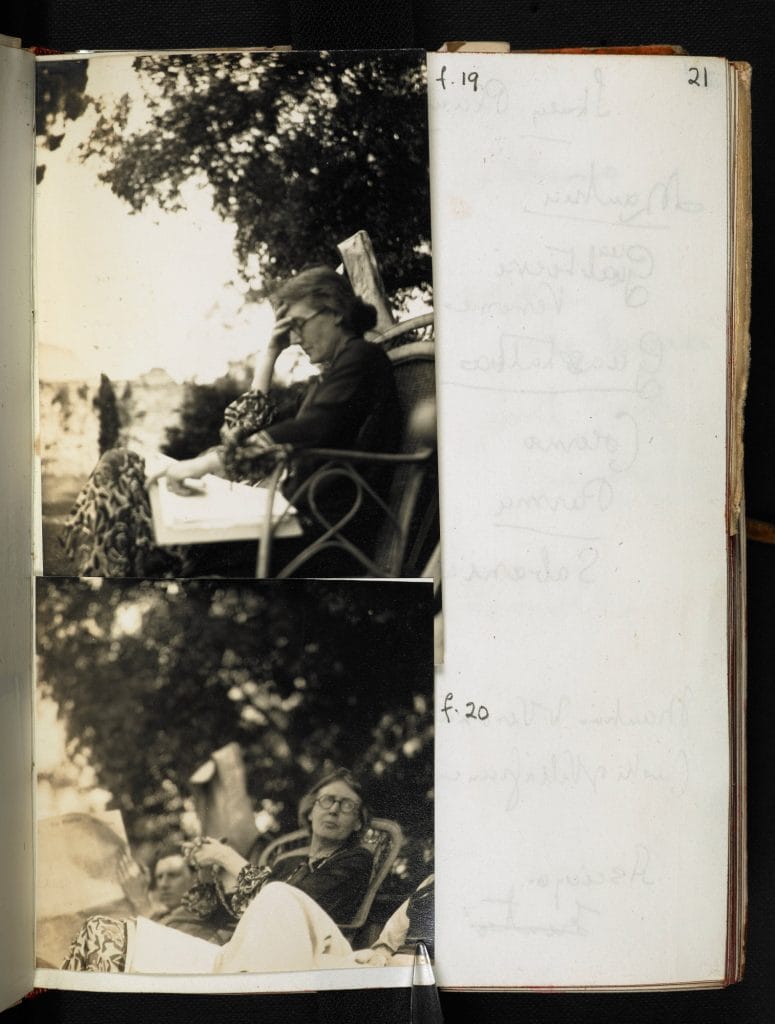

維吉尼亞·吳爾芙的日記中全然不見她的憂鬱愁悶,她稱自己比百分之九十的人都要快樂,這些難道不值得我們關注嗎?現實生活中的她對工作有著高昂的熱情和充沛的精力,每天可遠足數百英里並籌劃思考第二天的工作。

維吉尼亞·吳爾芙戰勝家庭不幸和疾病纏身給她帶來的阻礙,憑其文學成就對抗衝擊了女性悲慘宿命論——彷彿女性身上展現的才能是不正常的,違背人性的《此時此刻》這部電影對吳爾芙自殺情結的刻劃始於一組令人咋舌的鏡頭——吳爾芙正在慢慢趟入水中——重演了現實中無人考據的一幕——這組鏡頭彷彿不斷地對我們說「看看吧!」鏡頭不斷拉近,強調著這一幕。如此切入的方式彷彿朝觀眾猛揮了一拳,使人不寒而慄。

夏綠蒂·勃朗特,朵拉·卡林頓,瑪麗·沃斯通克拉夫特和西爾維婭·普拉斯

針對女性作家的這般敘述,使得我們將死亡看作一個人生平中的關鍵事實。蓋斯凱爾夫人(Mrs Gaskell)[1] 從陰森的墓碑開始展開對好友夏綠蒂·勃朗特(Charlotte Brontë)一生的講述,在故事的開端就給夏綠蒂的一生籠罩上一層死亡的陰霾。蓋斯凱爾夫人一心想要展現在墓碑陰影下的奴隸形象,她對夏綠蒂一生的重心,其火焰般的創作靈感的描寫屈指可數。這位傳記作家將我們的注意力從勃朗特激動人心的創作上轉移,與其著重描寫勃朗特的寫作天賦,她反之強調了勃朗特寫作天賦的終結。這樣的切入方式改變了讀者的理解,激起一種感傷與憐憫互相交織的複雜感受。

性提供了另一種日常性敘事,即走向死亡的女性縱慾。以維吉尼亞·吳爾芙交際圈裏的其中一名成員為原型——《卡林頓》(Carrington)這部傳記電影聚焦於女主角不按常規的性生活:曲線湧動的庸俗,接著是造作又令人反感的自殺舉動,並為觀者獻上一次姍姍來遲的機會一睹朵拉·卡林頓的畫作,完美體現卡林頓的最佳天賦,然而這卻僅僅發生在影片即將結束、觀眾紛紛離場的時候。

1929年,維吉尼亞·吳爾芙的女性主義著作《自己的房間》(A Room of One’s Own)出版發行。同年她發表傳記散文《瑪莉·沃斯通克拉夫特》(‘Mary Wollstonecraft’)——沃斯通克拉夫特可謂是女權主義的開山鼻祖,在其扛鼎之作《女權辯護》(A Vindication of the Rights of Woman,1792年)一書中首次對女性權利做出了系統闡述。吳爾芙著重描寫沃斯通克拉夫特自立頑強,而非將其塑造為一位抑鬱又風流的悍婦。沃斯通克拉夫特的一生在過去兩百年來都籠罩在其自殺未遂的陰影下,因而被歪曲誤解。維吉尼亞·吳爾芙僅用三頁篇幅就為沃斯通克拉夫特正名:抑鬱消沉絕非其生命的主旋律,對人生入木三分的領悟,鮮有提及的政治誠信,才是其人生核心。

對瑪麗·沃斯通克拉夫特和朵拉·卡林頓的曲解,對西爾維婭·普拉斯詩作的漠視和對其自殺的津津樂道,正揭示了維吉尼亞·吳爾芙的自殺死亡何以成為佔據人們所有關注目光的背景。但何以至此?難道是為了借憐憫澆滅心中嫉妒艷羨之火?《自己的房間》展現了女性作家在同代人眼中古怪的形象,反映了當時社會對女性作家執筆著書的強烈抵觸。歌劇《日本天皇》(The Mikado)中的劊子手唱到「女人當作家,多荒謬。我並不認為有人會記得她。是的,我確信沒人會記得她。」然而,人們是否多少可以將女性創造力視作其異想天開天性的一部份呢?

「具有真實性和啟發性的事實」

如果上傳問題的答案為肯定,傳記散文和未來的傳記體影片可以更多關注於創造力視角,如吳爾芙在《傳記文學的藝術》(’The Art of Biography’,1940年)一文中所說 ,傳記作家「可以將諸多事實告訴我們,增加我們的積累。他可以告訴我們血肉豐滿的,具有真實性和啟發性的事實。」[2] 比如說,當德國的入侵已迫在眉睫,一向極為清醒的倫納德向多少有些疑慮的維吉尼亞提出了自殺的想法,倫納德的擔憂不無道理:作為猶太人,他和他的妻子早已是希姆萊(Himmler)需即刻逮捕的階下囚。

「局外人」

維吉尼亞·吳爾芙拓展且豐富了二十世紀二十年代的女性主義觀點,以各種形式反對歧視和權力,進而引導了二十世紀三十年代的政治輿論。儘管如此,大眾對自殺情節的 吳爾芙曾多次自詡為「局外人」,呼籲志同道合的女性們成立一個「局外人社會」,她駁斥浮靡文風,控訴軍國主義,拒絕獎章和耀武揚威式的榮譽。

1940年8月,當德國轟炸機每晚鬥盤旋在羅德麥爾(Rodmell,吳爾芙的家鄉)上空,吳爾芙拒絕戰爭宣傳,她把戰爭歸咎於父權制下男性對權力不時病態的狂熱。她重新定義前人對於奴隸制的抨擊,並認為所有人,不論國籍,皆已被「男人頭腦中下意識的希特拉主義」,即對統治權的渴望所奴役。

「奴役」一詞也反復出現於她隨筆《和平——空襲中的思索》(Thoughts on Peace in an Air Raid)。這篇隨筆已向人們拉響警鐘,「希特拉主義」不僅是對「敵人」的箝制和打壓,同時也會滲透並蠶食自己戰士的思想。

在維吉尼亞·吳爾芙人生的最後幾年,她竭力爭取選舉權,但這不是為了支持某一政黨,而是為了反對整個權力體系。她在自己的日記中寫道「我感覺自己可以終身釋放了,擺脫了所有的空話」。[3] 她每天在羅德麥爾附近長時間散步,一種全新的獨立意識使她翩翩起舞,「就像一點一點從低到高,不斷走向新的高度」。這種因「存在感」所帶來的興奮與激動,即使是在作者謝世後,仍經久不息。

脚注

撰稿人: 林德爾·戈登(Lyndall Gordon)

林德爾·戈登,英國皇家文學會會員,共著寫有六部傳記作品,包括《艾略特的不完美生活》(The Imperfect Life of T. S. Eliot)、《吳爾芙:一位作家的生活》(Woolf :A Writer’s Life),以及兩部回憶錄。她的新書《旁觀者:五位改變世界的女性作家》(Outsiders:Five Women Writer Who Changed World)於2017年10月出版問世。林德爾在開普敦長大,後在紐約哥倫比亞大學深造。1973年,她借助羅茲基金(Rhodes Trust)來到英國。她目前是牛津大學聖希爾達學院(St Hilda’s College)的資深研究員,專攻十九世紀和二十世紀文學。