《不可兒戲》導讀

同期的戲劇作家蕭伯納(George Bernard Shaw)對王爾德《不可兒戲》作出指摘:「(他)第一部真正沒心沒肺的劇作」[1] 一語成讖,成為對作者的褒美。王爾德所創造的這些角色個個都自私自利、臭不要臉,並以刻意簡單化的戲仿表現當時貴族之間的關係,但絕不是單純的臉譜化諷刺。他們說的語言和我們想像中的貴族階級差不多,但不完全照搬事實。實際上,從每個角色的台詞裏都能隱約聽見王爾德的玩笑,因為幾乎所有的台詞都暗藏機鋒。當然,這些玩笑不全是刻意,有些純屬作者無心。

舞台和社會

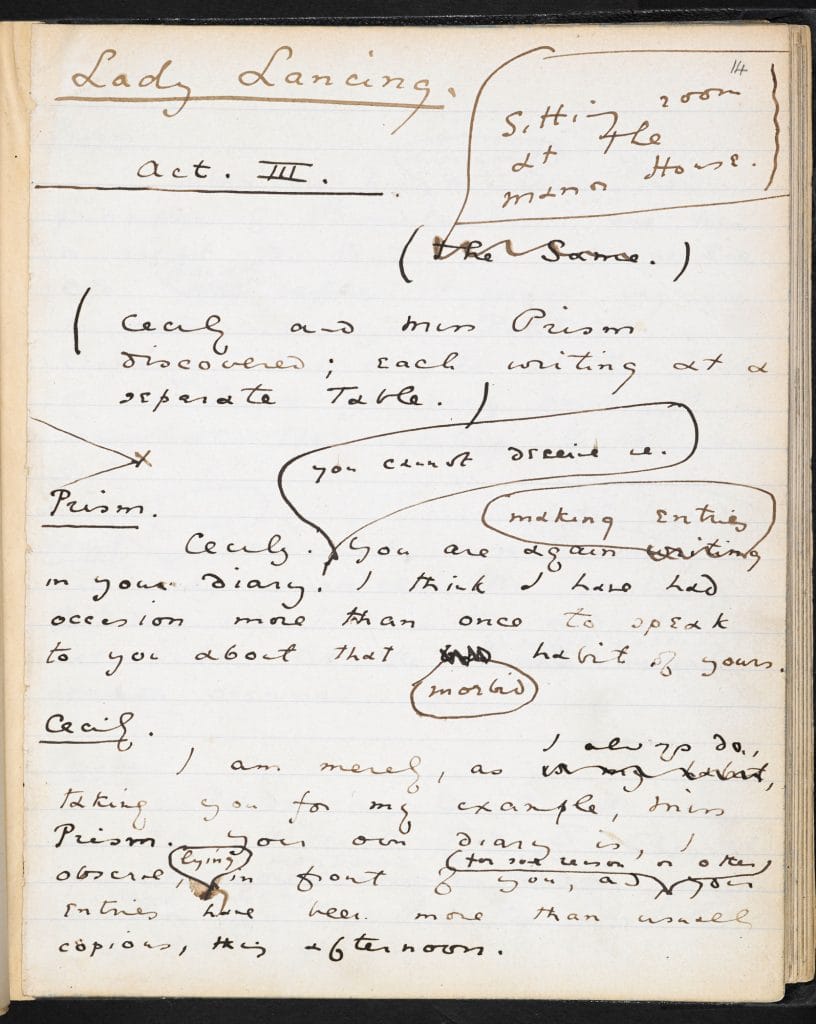

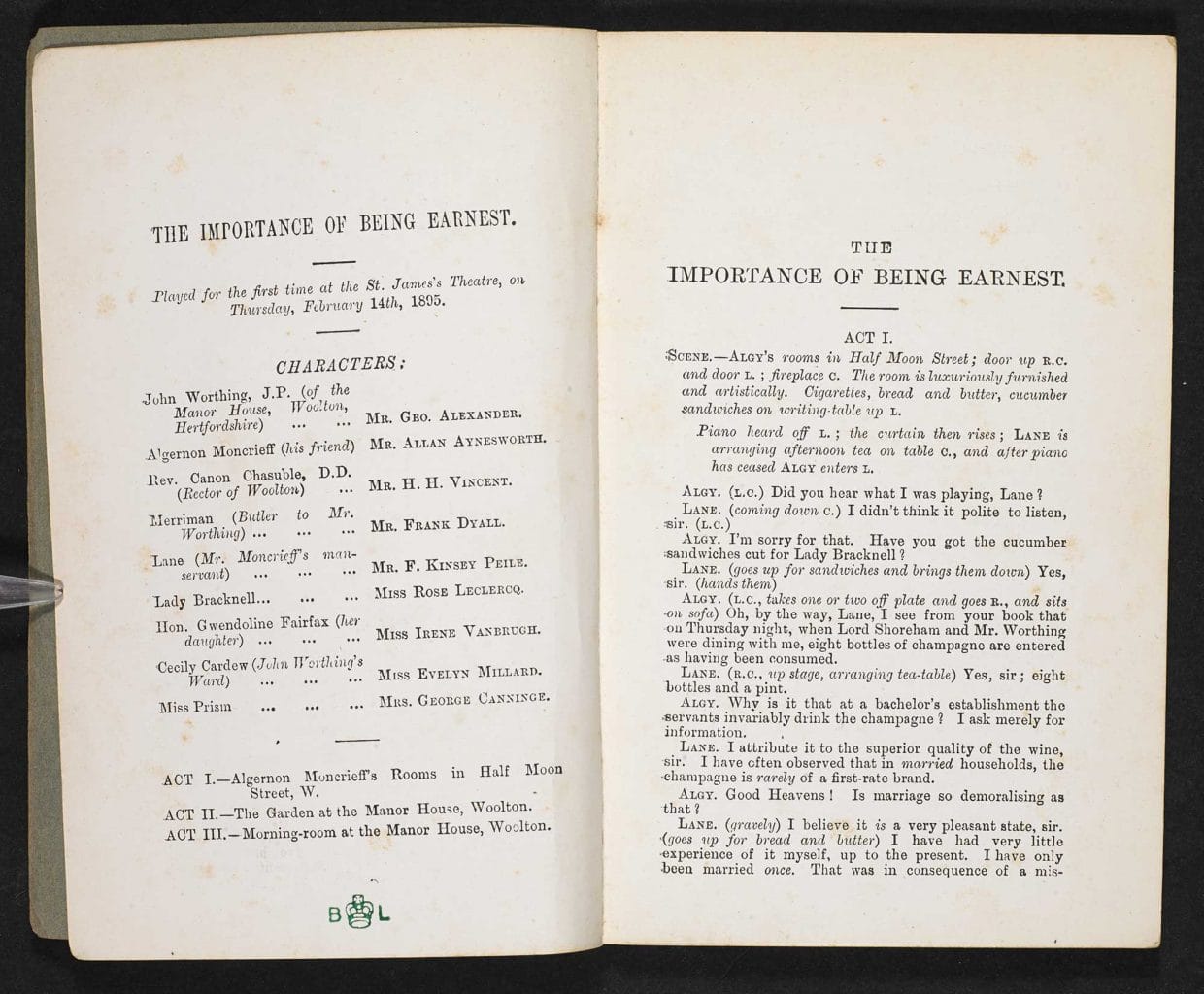

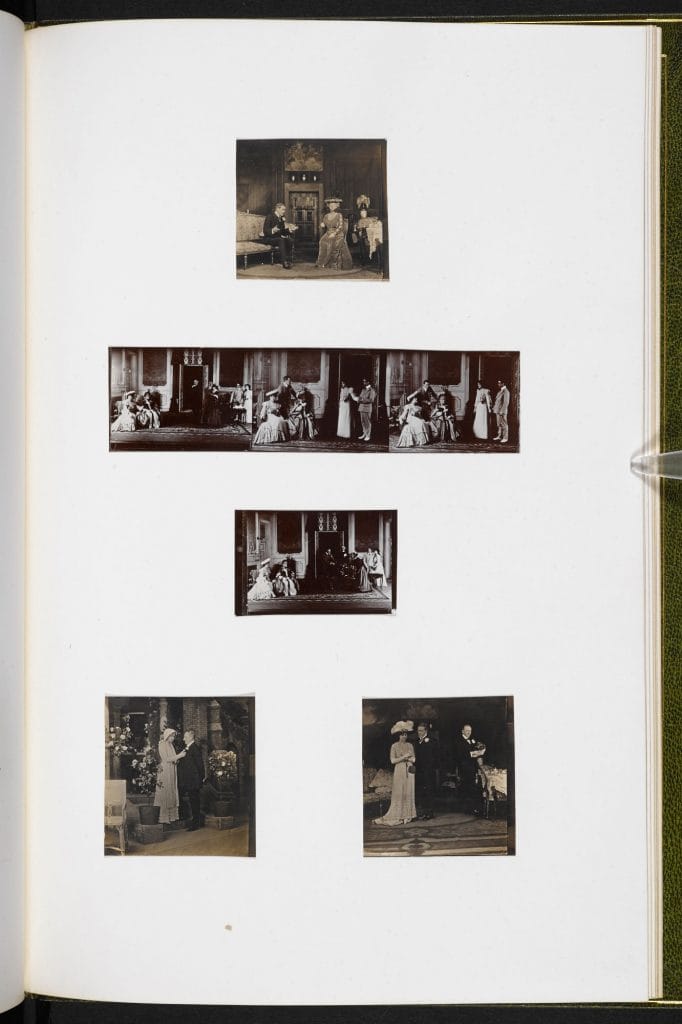

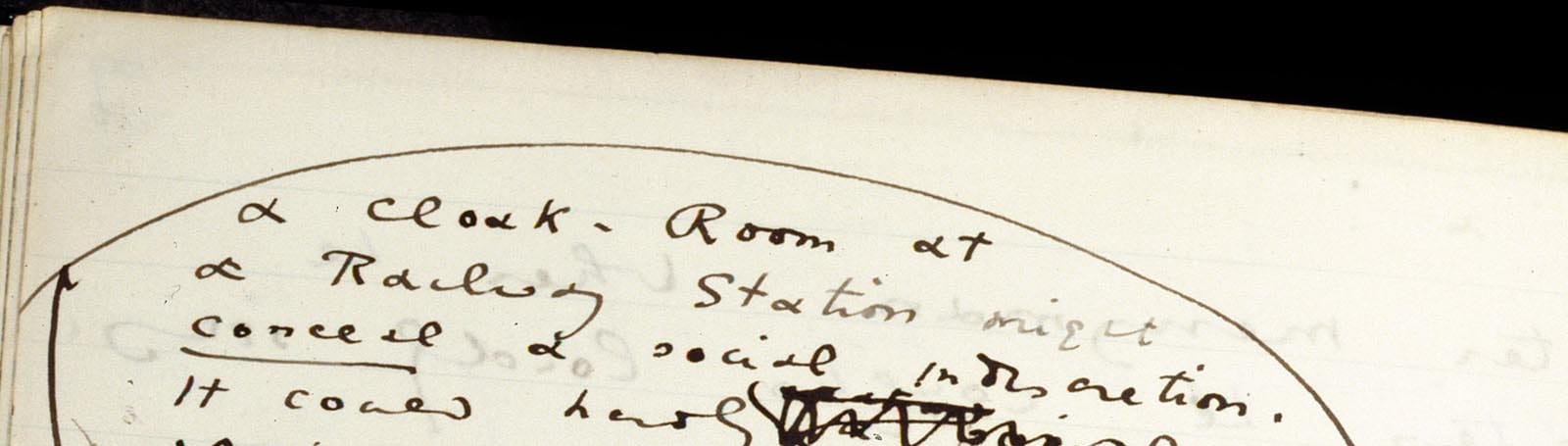

1895年2月,此戲在國王大街聖詹姆斯戲院上演,戲院是从演員兼經理喬治‧亞歷山大(George Alexander)手裏租下的,規模不大但極盡奢華。十年前,王爾德的慧眼就盯上亞歷山大,認為他帶有浪漫主義的表演天賦,「表達極有力,嗓音迷人,等閒便把華美戲服穿出氣質。」[2] 1892年,他們合作上演《溫夫人的扇子》(Lady Windermere’s Fan)。雖然這位伶人自有很強的主見,還堅持要砍掉《不可兒戲》中一段多餘的戲碼,兩人的合作依然堪稱城市公子哥兒之間的天作之合。聖詹姆斯戲院坐落於最風雅的城區,毗鄰多家「紳士會所」,不遠處就是歷史悠久的奧爾巴尼單身漢高尚公寓區,以及賓客絡繹的威利斯飯店——兩者都在戲中出現。所以,觀眾會在舞台上看到切身的經歷或耳熟能詳的社會環境,但或許有所歪曲。《不可兒戲》對現實世界卻不算很客氣,因為戲裏充滿不言自明的貪婪(吃牛油麵包的吃相)、享樂(主要角色都閒著沒工作)和隨之而來的財務危機(一聽到西西麗要繼承財產,巴拉克諾夫人的語調馬上變了)。

這齣戲的從頭到尾充滿無法無天、笑破肚皮的荒唐。這樣一來,王爾德的諷刺意圖便不太好判斷,但卻又標誌著王爾德的戲劇天賦。而由他設計的自帶喜劇效果的場景及他寫下的空谷幽鳴的對白則是無可置疑的傑出。例如,在第一幕中,巴夫人對傑克的女婿候選人盡職調查,在第二幕茶會中,兩個女人隔著杯碟、砌著虛情假意的閒聊鬥法,還有在蔡書伯牧師和普禮慎小姐看似純潔卻含著異樣挑逗的對話。「舞台道具」也各有深意。亞吉能奴隸的小黃瓜三明治、巴夫人的筆和筆記本(用來記錄女婿候選人的資料)、傑克的刻字煙盒和普小姐的破手袋:都能抓住我們的眼球、讓我們注意到它們和角色所屬社會階層的明確對應關係。

保留劇目在當時戲劇中地位

雖然我們覺得《不可兒戲》是一部獨一無二的喜劇,這也是確實的,但亞歷山大和諸位演員都是維多利亞時代劇目組的常客,駕輕就熟地伺候觀眾。《不可兒戲》的原創性主要在其天衣無縫的情節和整體風格,而它本身則藉鑑多種戲劇類型,選擇也大有講究:滑稽戲、模仿秀、通俗劇和荒唐劇,尤以鬧劇為重中之重。1895年的一名評論者所言極是:「王爾德先生的戲劇集如此眾多作品之大成,可見他對每部作品的汲取均是淺嚐輒止。就我個人而言,肯定無意火冒三丈地指責他口味太雜。」[3]荒唐劇愛用對稱手法,《不可兒戲》則沿用了讓成雙成對的角色交換身份、彼此映照的老傳統。這類例子早先有莫頓(JM Morton)的《包克斯和考克斯》(Box and Cox,1847)和吉爾伯特(WS Gilbert)的《訂婚》(Engaged,1877)。戲劇史學者克里·鮑威爾(Kerry Powell)甚至表明,王爾德的精妙傑作和早就被遺忘的荒唐劇《棄兒》(The Foundling)有驚人的相似度,而該劇曾在1894年上演,與《不可兒戲》時隔不遠。[4]雖然結構精巧,但《不可兒戲》畢竟不能算完整的對稱,因為儘管西西麗一度痴迷於她的「壞表哥任真」,可亞吉能的名字沒有變。[5]一兩處無傷大雅的小紕漏,把慾望對現實的勝利襯托得更醒目、更合宜。

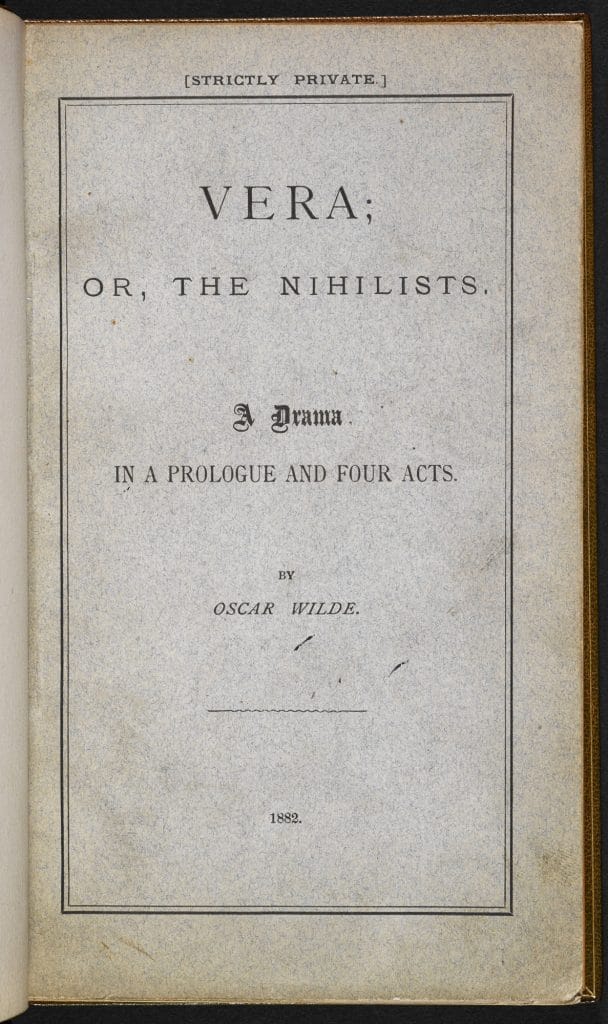

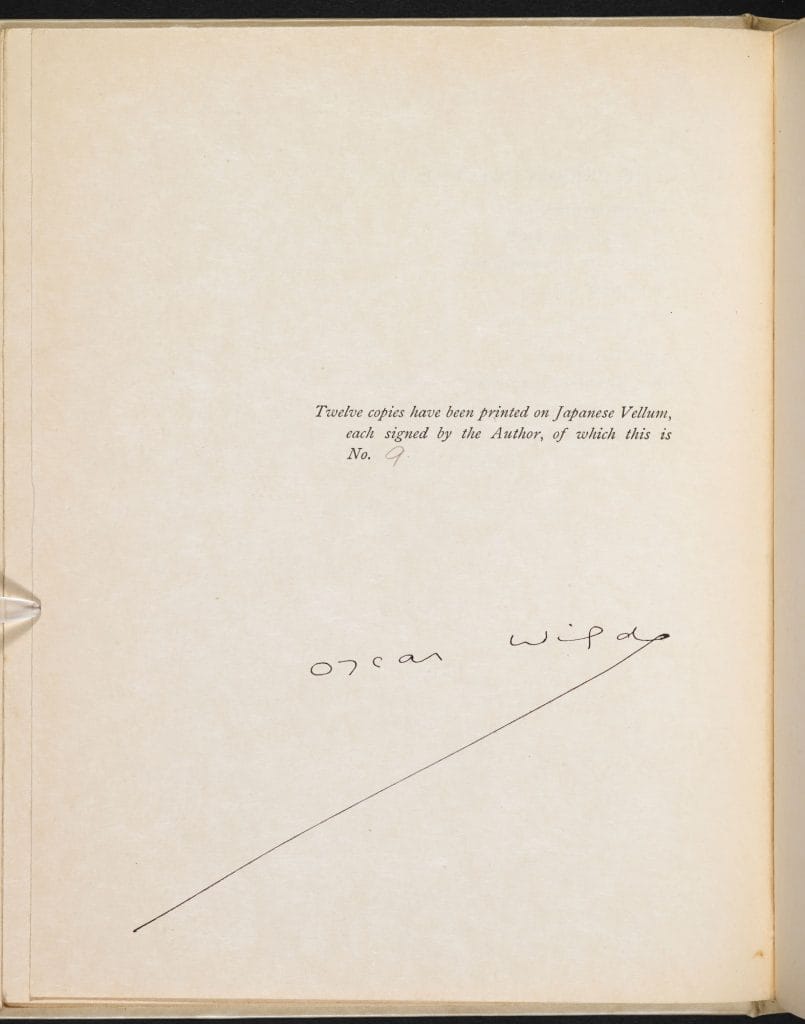

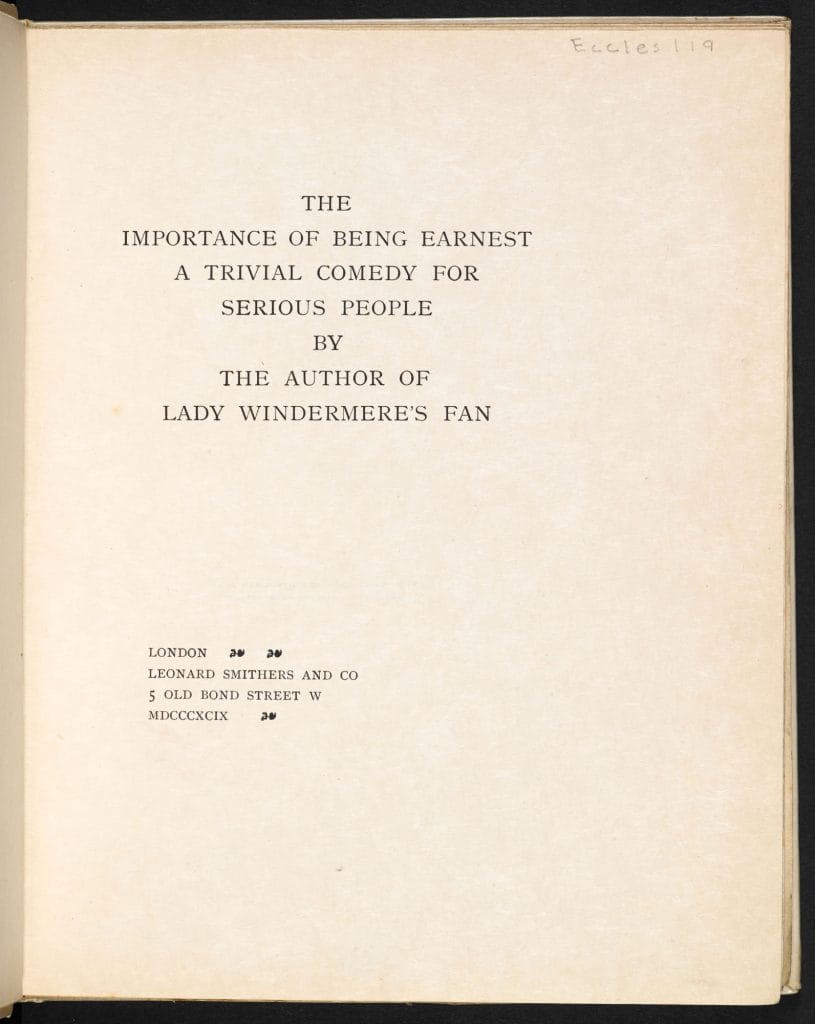

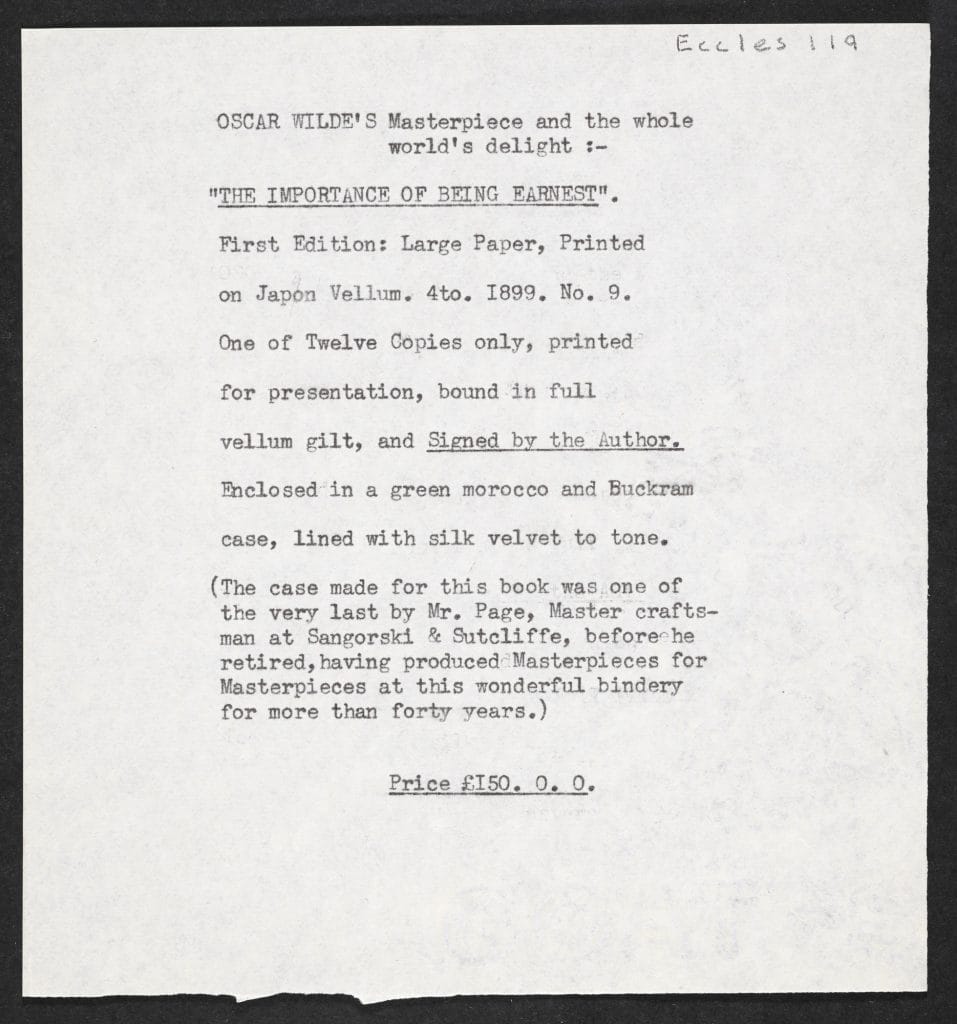

最早對王爾德戲劇創作產生影響的是通俗劇——恰如他自己創作的俄羅斯虛無主義戲劇《薇拉》(Vera,1883),或者《帕多瓦公爵夫人》(The Duchess of Padua,1891年上演,寫於十九世紀八十年代早期)。這兩部戲劇未能贏得高度關注,也沒能引來大量觀眾,但在十九世紀九十年代早期,王爾德已從通俗劇為主的風格轉向對混合式「社會戲劇」的探索——以充滿個性的諷刺箴言式對話、佐以精心調配的道德話題。《溫夫人的扇子》之後是《無足輕重的女人》(A Woman of No Importance,1893),以及和《不可兒戲》同時上演的《理想丈夫》(The Importance of Being Earnest,1895)。進行這種探索的不止他一個。當時,有追求的英國戲劇家不能滿足於模仿易卜生或歇斯底里的偷情式法國戲劇——類似小仲馬(Dumas fils)的《茶花女》(La dame aux camélias)。亨利·阿瑟·琼斯(Henry Arthur Jones)、阿瑟·皮內羅(Arthur Pinero)甚至蕭伯納,都嘗試在創作中融入本土戲劇元素和倫理困境。這是一種有益的折中方案,因為當時社會要求戲院成為體面的文化場所、戲文提升到「文學」的高度。劇本的正式出版也是為這個發展的一部份,這裏值得一提的是,哪怕在經歷雷丁監獄的淒慘歲月後,王爾德依然一心想看到自己的作品以精美裝幀集結成冊,並在1899年得償所願。

隱意和影響

在這一部「給正經人看的無聊喜劇」裏,純粹的好運最終佔得上風,但王爾德的創作模式是一套知識悖論——顛覆日常經驗以揭示真相。連雙關的戲名都精準地推翻維多利亞時期的倫理準則——真誠是真誠的回報。不僅如此,這個標題還可能隱藏著王爾德想要傳遞給社交圈的暗號,因為「Earnest」帶有「Uranian」的諧音,後者代表不同年齡層的男性之間的戀愛關係。劇中設計的秘密生活(瞎編出來當作藉口的「梁勉仁」)無疑體現了同性戀男子在當時恐同的社會氛圍下不得已的把戲。1885年刑法修正案發佈後,同性戀有牢獄之虞,而王爾德本人也在1895年的春天成為此法的受害者。最近一些學術批評研究提出,在其他段落裏還有隱晦的同性戀意味,但這些論點的爭議性依然很大。王爾德最偉大的時刻轉瞬即逝,社會聲名和地位的一落千丈隨之而來。但我們不能隨隨便便就把王爾德的人生定義為一場經典悲劇。在提筆創作《蘭馨夫人》之日,王爾德無法預知他將遭遇怎樣的未來。這部戲劇本身,則有了與作者的悲慘人生截然不同的命運,為當代戲劇帶來無窮無盡的新生和靈感,從湯姆·斯托帕德(Tom Stoppard)的《戲謔》(Travesties,1974)、到馬克·拉文希爾(Mark Ravenhill)的《手袋》(Handbag,1998)。

如歷史所揭示,《不可兒戲》既屬於當時又超越當時。王爾德的所有劇作尊崇在當時仍屬超前的觀念,無一例外地以女性為中心,號召她們發現和展示女性所具備的、比大多數男性更優秀的品質。在《不可兒戲》中,西西麗和關之琳毫無懼色地表達自我,就像十九世紀九十年代即將成為社會焦點的「新女性」一樣。而且,仿佛奇蹟降臨一般,她們的追求總能以最讓人驚艷和開懷的方式得到滿足。

脚注

- Quoted by Peter Raby in Oscar Wilde (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), p. 128.

- The Complete Works of Oscar Wilde, vol. VI: Journalism Part I, ed. by John Stokes and Mark W. Turner (Oxford: Oxford University Press, 2013), p. 48.

- Unsigned review, Truth, 21 February 1895, xxvii, pp. 464-5, repr. Oscar Wilde. The Critical Heritage, ed. by Karl Beckson (London: Routledge and Kegan Paul, 1970), pp. 191-3, p. 192.

- Kerry Powell, ‘The Importance of being at Terry’s’, in Oscar Wilde and the theatre of the 1890s (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), pp. 108-23.

- 《不可兒戲》的對稱在於,傑克另有「任真」這一虛假的身份,但劇終發現任真才是他的真名。更多內容請見X和ARTICLE。

撰稿人: 約翰·斯托克斯(John Stokes)

約翰·斯托克斯是倫敦大學國王學院的現代英語文學系的榮譽退休教授。他對幾乎所有時期的戲劇都充滿興趣,但尤為專注於十九世紀晚期的劇場研究。 2013年,牛津大學出版社出版了他和馬克·W·透納教授合編的兩卷有關奧斯卡·王爾德的新聞報導。