《不可儿戏》导读

同期的戏剧作家萧伯纳(George Bernard Shaw)对王尔德《不可儿戏》作出指摘:“(他)第一部真正没心没肺的剧作”。[1] 一语成谶,成了对作者的褒美。王尔德所创造的这些角色个个都自私自利、臭不要脸,并以刻意简单化的戏仿表现当时贵族之间的关系,但绝不是单纯的脸谱化讽刺。戏里人物说话的那套方式和我们想象中的贵族阶级差不多,但不完全照搬事实。实际上,从每个角色的台词里都能隐约听见王尔德的坏笑,因为几乎所有的台词都暗藏机锋。当然,这些玩笑不全是刻意,有些纯属作者无心。

舞台和社会

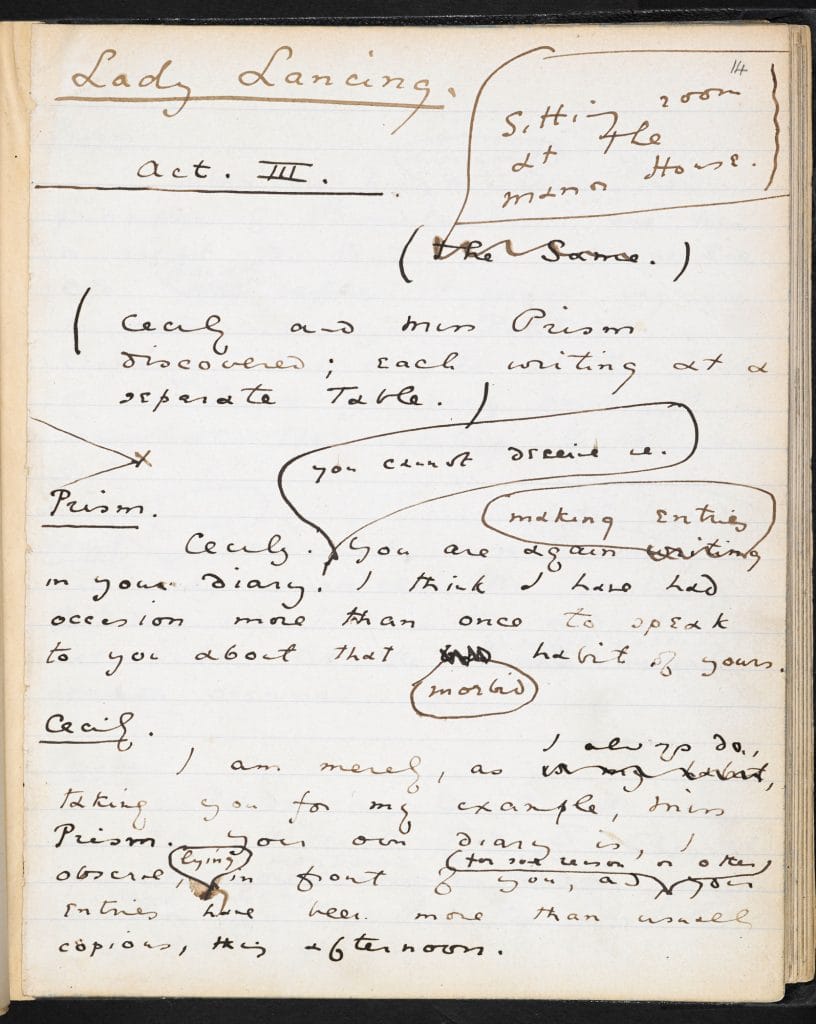

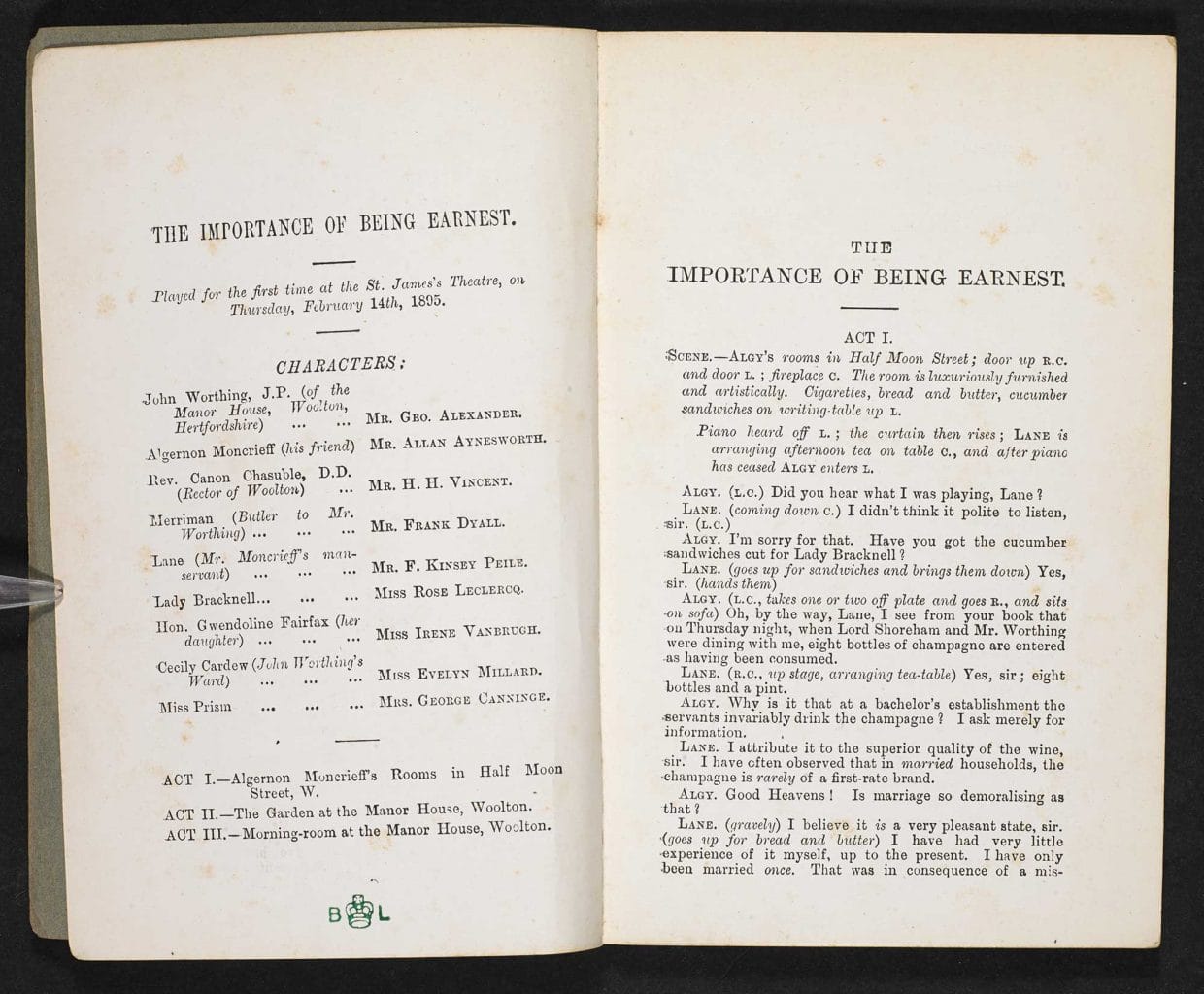

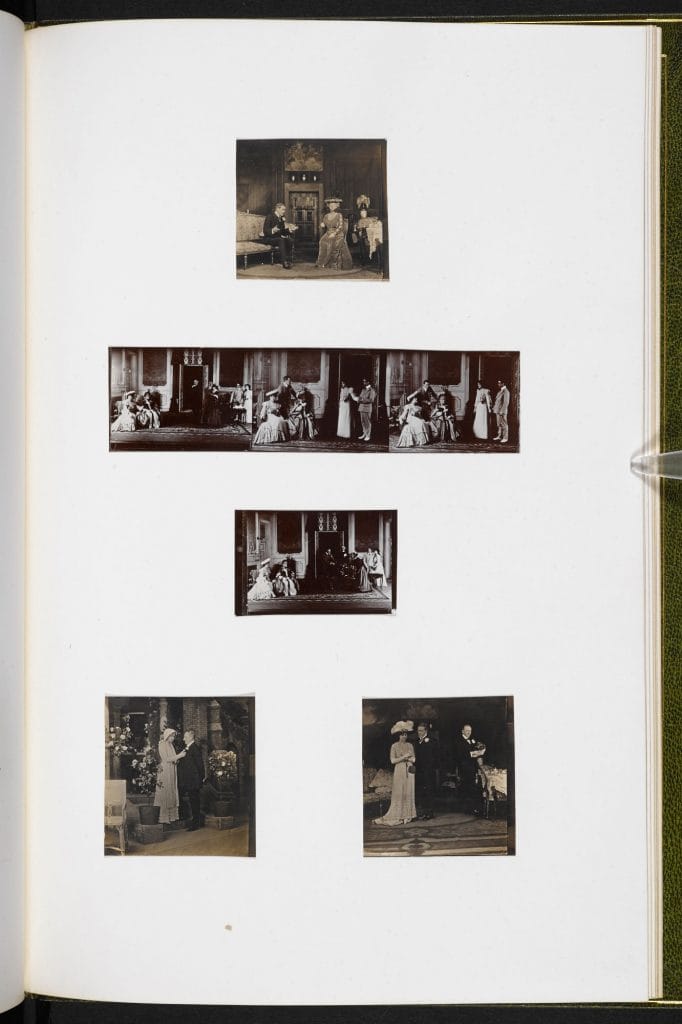

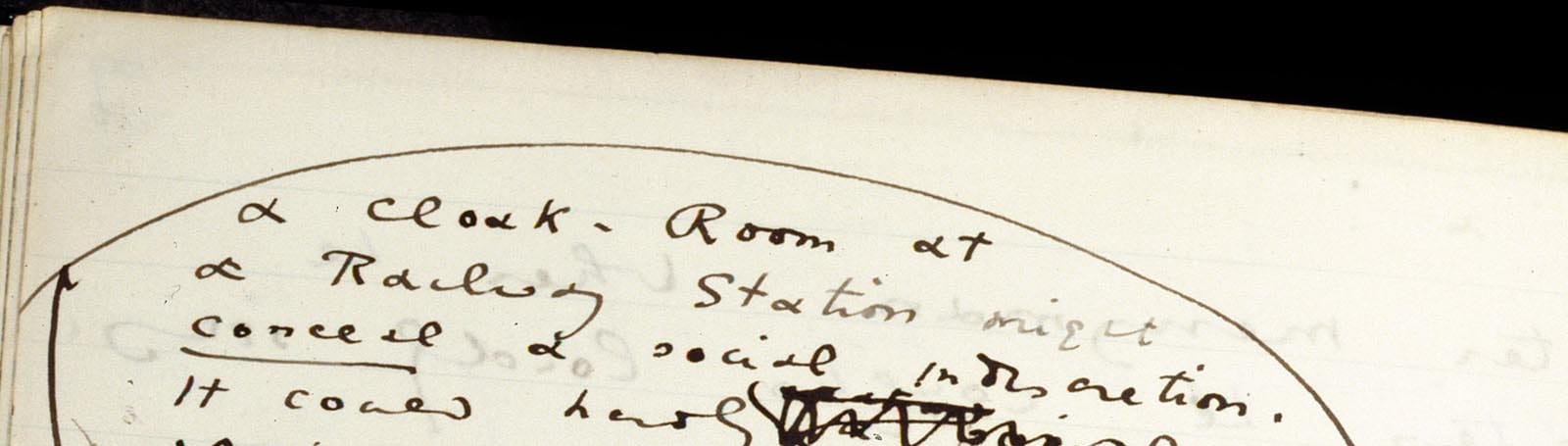

1895年2月,此戏在国王大街圣詹姆斯戏院上演,戏院是从演员兼经理乔治·亚历山大(George Alexander)手里租下的,规模不大但极尽奢华。十年前,王尔德的慧眼就盯上亚历山大,认为他带有浪漫主义的表演天赋,“表达极有力,嗓音迷人,等闲便把华美戏服穿出气质。”[2] 1892年,他们合作上演《温夫人的扇子》(Lady Windermere’s Fan)。虽然这位伶人自有很强的主见,还坚持要砍掉《不可儿戏》中一段多余的戏码,两人的合作依然堪称城市公子哥之间的天作之合。圣詹姆斯戏院坐落于最风雅的城区,毗邻多家“绅士会所”,不远处就是历史悠久的奥尔巴尼单身汉高尚公寓区,以及宾客络绎的威利斯饭店——两者都在戏中出现。但或许有所歪曲,观众会在舞台上看到切身的经历或耳熟能详的社会环境 。《不可儿戏》对现实世界却不算很客气,因为戏里充满不言自明的贪婪(尽管只是为了吃牛油松饼)、享乐(主要角色都闲着没工作)和随之而来的财务危机(一听到西西丽要继承财产,巴拉克诺夫人的语调马上变了)。

这出戏的从头到尾充满无法无天、笑破肚皮的荒唐。这样一来,王尔德的讽刺意图便不太好判断,但却又标志着王尔德的戏剧天赋。而由他设计的自带喜剧效果的场景及他写下的空谷幽鸣的对白则是无可置疑的杰出。例如在第一幕中,巴夫人对杰克的女婿候选人尽职调查,在第二幕茶会中,两个女人扶着茶杯托着茶碟的同时那砌着虚情假意的闲聊斗法,还有蔡书伯牧师和普礼慎小姐看似纯洁却含着异样挑逗的对话。“戏台道具”也各有深意。亚吉能奴隶的小黄瓜三明治、巴夫人的笔和笔记本(用来记录女婿候选人的资料)、杰克的刻字烟盒和普小姐的破手袋:都能抓住我们的眼球,让我们注意到它们和角色所属社会阶层的明确对应关系。

在当时戏剧中地位

虽然我们觉得《不可儿戏》是一部独一无二的喜剧,这也不假,但亚历山大和诸位演员都是维多利亚时代剧目组的常客,伺候观众驾轻就熟。《不可儿戏》的原创性主要在其天衣无缝的情节和整体风格,而它本身则借鉴多种戏剧类型,选择也大有讲究:滑稽戏、模仿秀、通俗剧和荒唐剧,尤以闹剧为重中之重。1895年的一名评论者所言极是:“王尔德先生的戏剧集如此众多作品之大成,可见他对每部作品的汲取均是浅尝辄止。就我个人而言,肯定无意火冒三丈地指责他口味太杂。”[3] 荒唐剧爱用对称手法,《不可儿戏》则沿用了让成双成对的角色交换身份、彼此映照的老传统。这类例子早先有莫顿(J M Morton)的《包克斯和考克斯》(Box and Cox,1847)和吉尔伯特(W S Gilbert)的《订婚》(Engaged,1877)。戏剧史学者克里·鲍威尔(Kerry Powell)甚至表明,王尔德的精妙杰作和早就被遗忘的荒唐剧《弃儿》(The Foundling)有惊人的相似度,而该剧曾在1894年上演,与《不可儿戏》时隔不远。[4] 虽然结构精巧,但《不可儿戏》毕竟不能算完整的对称,因为尽管西西丽一度痴迷于她的“坏表哥任真”,可亚吉能的名字没有变(《不可儿戏》的对称在于,杰克另有“任真”这一虚假的身份,但剧终发现任真才是他的真名)。一两处无伤大雅的小纰漏,把欲望对现实的胜利衬托得更醒目、更合宜。

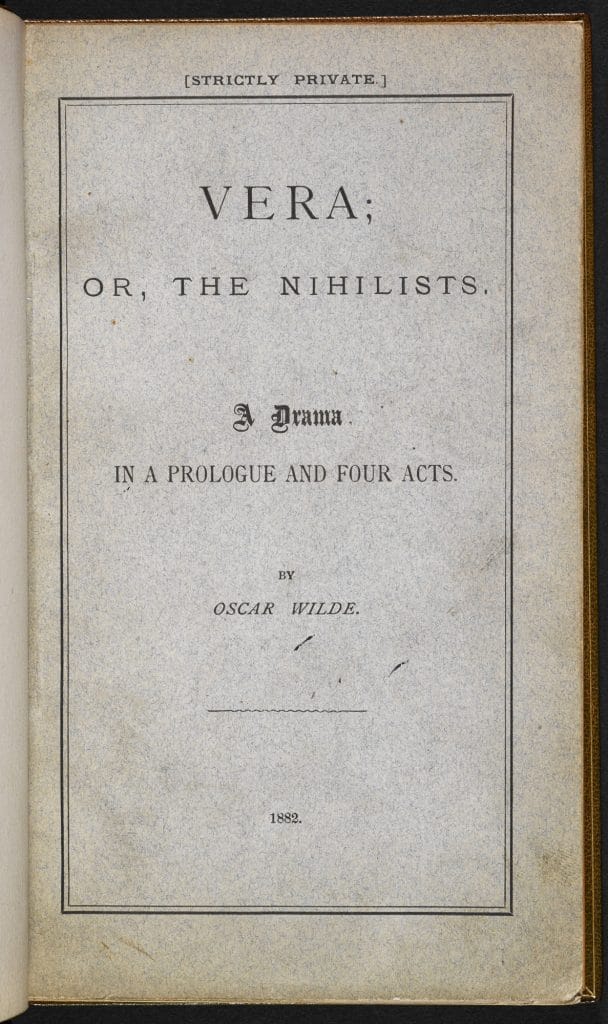

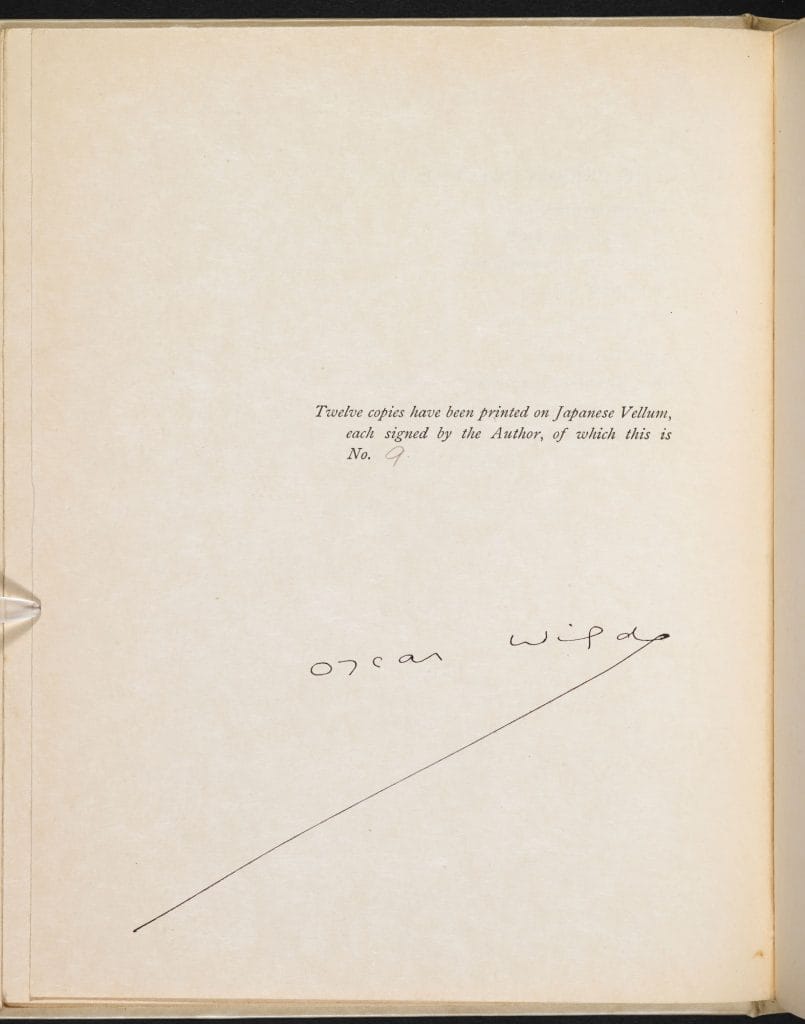

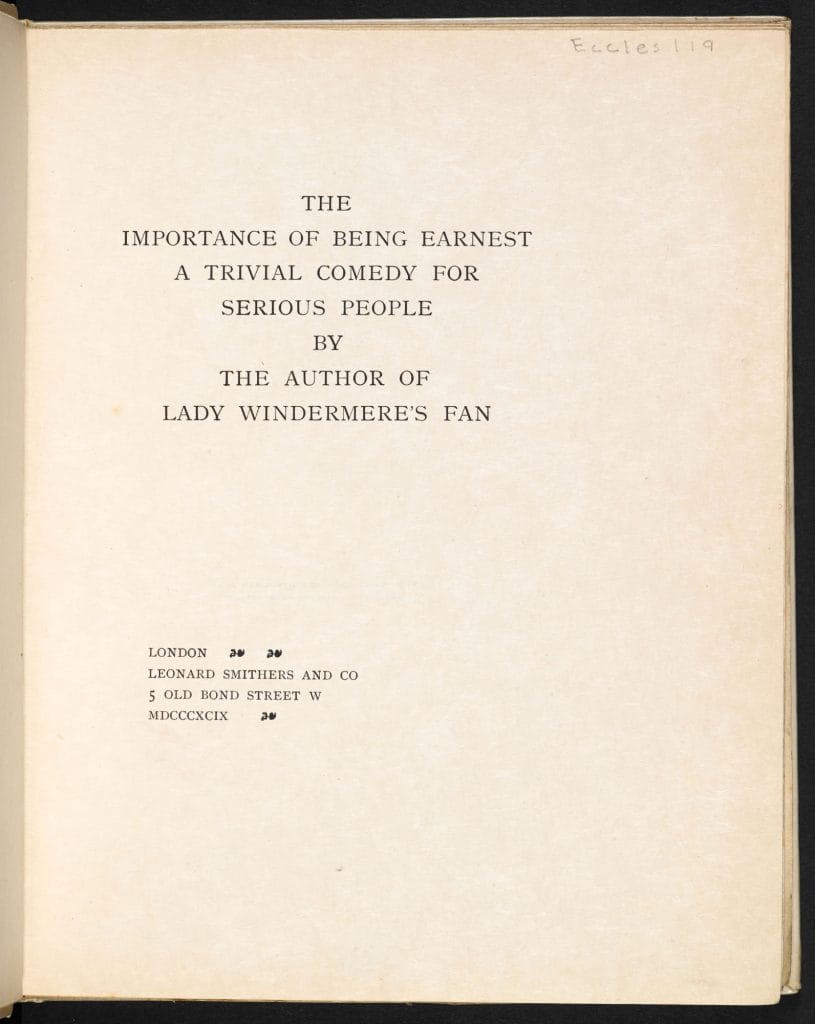

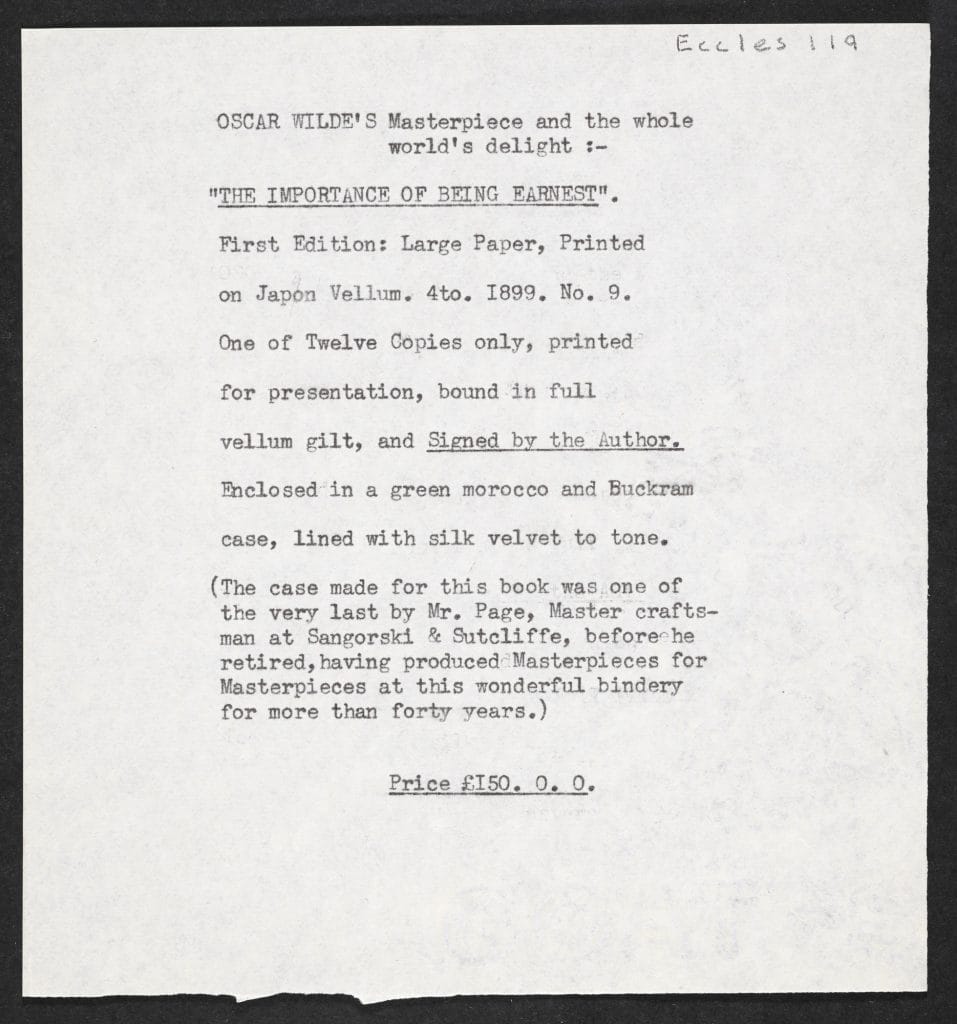

最早对王尔德戏剧创作产生影响的是通俗剧——恰如他自己创作的俄罗斯虚无主义戏剧《薇拉》(Vera,1883),或者《帕多瓦公爵夫人》(The Duchess of Padua,1891年上演,写于十九世纪八十年代早期)。这两部戏剧未能赢得高度关注,也没能引来大量观众,但在19世纪九十年代早期,王尔德已从通俗剧为主的风格转向对混合式“社会戏剧”的探索——以充满个性的讽刺箴言式对话、佐以精心调配的道德话题。《温夫人的扇子》之后是《无足轻重的女人》(A Woman of No Importance,1893),以及和《不可儿戏》同时上演的《理想丈夫》(An Ideal Husband,1895)。进行这种探索的不止他一个。当时,有追求的英国戏剧家不能满足于模仿易卜生或歇斯底里的偷情式法国戏剧——类似小仲马(Alexandre Dumas, fils)的《茶花女》(La dame aux camélias)。亨利·阿瑟·琼斯(Henry Arthur Jones)、阿瑟·皮内罗(Arthur Pinero)甚至萧伯纳,都尝试在创作中融入本土戏剧元素和伦理困境。这是一种有益的折中方案,因为当时社会要求戏院成为体面的文化场所,戏文提升到“文学”的高度。剧本的正式出版也是这一发展的一部分,这里值得一提的是,哪怕在经历雷丁监狱的凄惨岁月后,王尔德依然一心想看到自己的作品以精美装帧集结成册,并在1899年得偿所愿。

隐意和影响

在这一部“给正经人看的无聊喜剧”里,尽管纯粹的好运最终占得上风,但王尔德的创作模式却是一套智识悖论——颠覆日常经验以揭示真相。连双关的戏名都精准地捕捉并推翻维多利亚时期的伦理准则——真诚是真诚本身的回报。不仅如此,这个标题还可能隐藏着王尔德想要传递给社交圈的暗号,因为“Earnest”和“Uranian”谐音,后者代表不同年龄层的男性之间的恋爱关系。剧中设计的秘密生活(其实是“梁勉仁”瞎编出来当作借口的)无疑体现了同性恋男子在当时恐同的社会氛围下不得已的把戏。1885年刑法修正案出台后,同性恋有牢狱之虞,而王尔德本人也在1895年的春天成为此法的受害者。最近一些学术批评研究提出,在其他段落里还有隐晦的同性恋意味,但这些论点的争议性依然很大。王尔德最伟大的时刻转瞬即逝,社会声名和地位的一落千丈随之而来。但我们不能随随便便就把王尔德的人生定义为一场经典悲剧。在提笔创作《兰馨夫人》之日,王尔德无法预知他将遭遇怎样的未来。这部戏剧本身,则有了与作者的悲惨人生截然不同的命运,为当代戏剧带来无穷无尽的新生和灵感,从汤姆·斯托帕德(Tom Stoppard)的《戏谑》(Travesties,1974)、到马克·拉文希尔(Mark Ravenhill)的《手袋》(Handbag,1998)。

如历史所揭示,《不可儿戏》既属于当时又超越当时。王尔德的所有剧作尊崇在当时仍属超前的观念,无一例外地以女性为中心,号召她们发现和展示女性所具备的、比大多数男性更优秀的品质。在《不可儿戏》中,西西丽(Cicely)和格温德琳(Gwendolen)毫无惧色地表达自我,就像19世纪九十年代即将成为社会焦点的“新女性”一样。而且,仿佛奇迹降临一般,她们的追求总能以最让人惊艳和开怀的方式得到满足。

脚注

- Peter Raby 引自 Oscar Wilde (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), p. 128.

- The Complete Works of Oscar Wilde, vol. VI: Journalism Part I, ed. by John Stokes and Mark W. Turner (Oxford: Oxford University Press, 2013), p. 48.

- Unsigned review, Truth, 21 February 1895, xxvii, pp. 464-5, repr. Oscar Wilde. The Critical Heritage, ed. by Karl Beckson (London: Routledge and Kegan Paul, 1970), pp. 191-3, p. 192.

- Kerry Powell, ‘The Importance of being at Terry’s’, in Oscar Wilde and the theatre of the 1890s (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), pp. 108-23.

文章翻译: 黃毅翔

文章内容可通过“创作共享”版权许可(Creative Commons License.)使用传播

撰稿人: 约翰·斯托克斯(John Stokes)

约翰·斯托克斯是伦敦大学国王学院的现代英语文学系的荣誉退休教授。他对几乎所有时期的戏剧都充满兴趣,但尤为专注于十九世纪晚期的剧场研究。2013年,牛津大学出版社出版了他和马克·W·透纳(Mark W Turner)教授合编的两卷有关奥斯卡·王尔德的新闻报道。