一笑百年扇底风──《温夫人的扇子》百年纪念

余光中教授在本文为读者生动介绍奥斯卡·王尔德(Oscar Wilde)的成名剧作《温夫人的扇子》(Lady Windermere’s Fan),通过分析剧中的人物设定以及关键的情节发展,深入探讨了这位十九世纪最著名的剧作家是如何以“反讽”与“幽默”从而对他身处的维多利亚时期上流社会的价值观提出尖锐挑战。

一

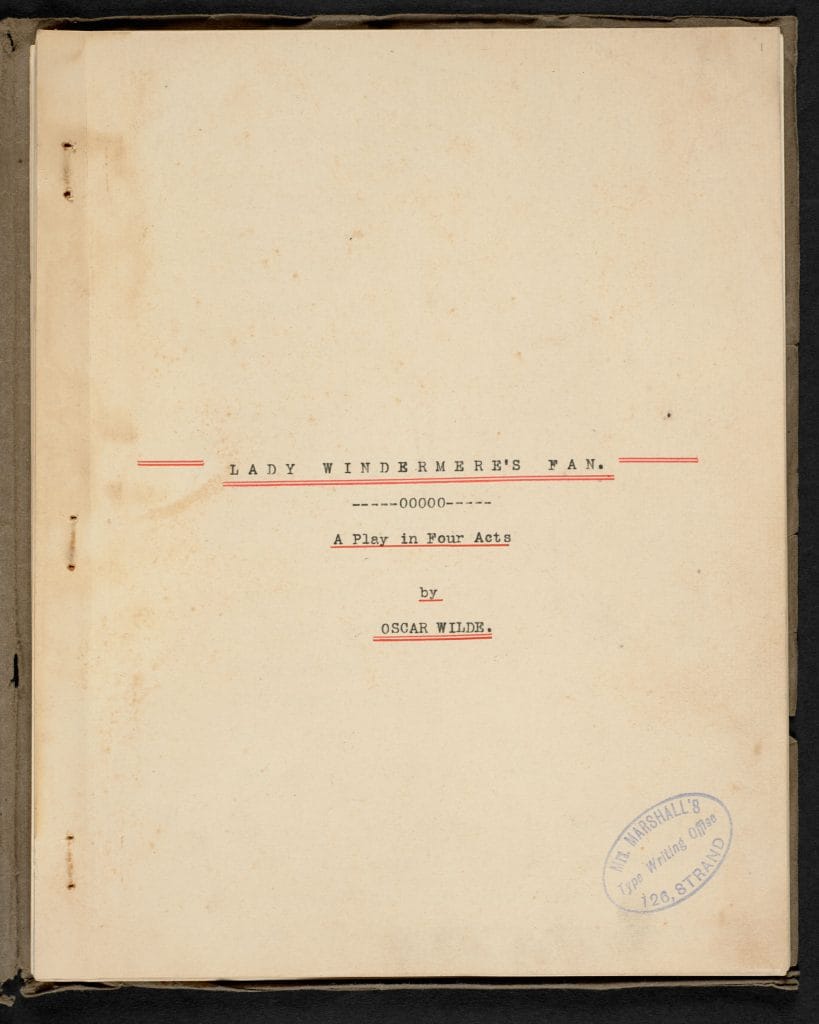

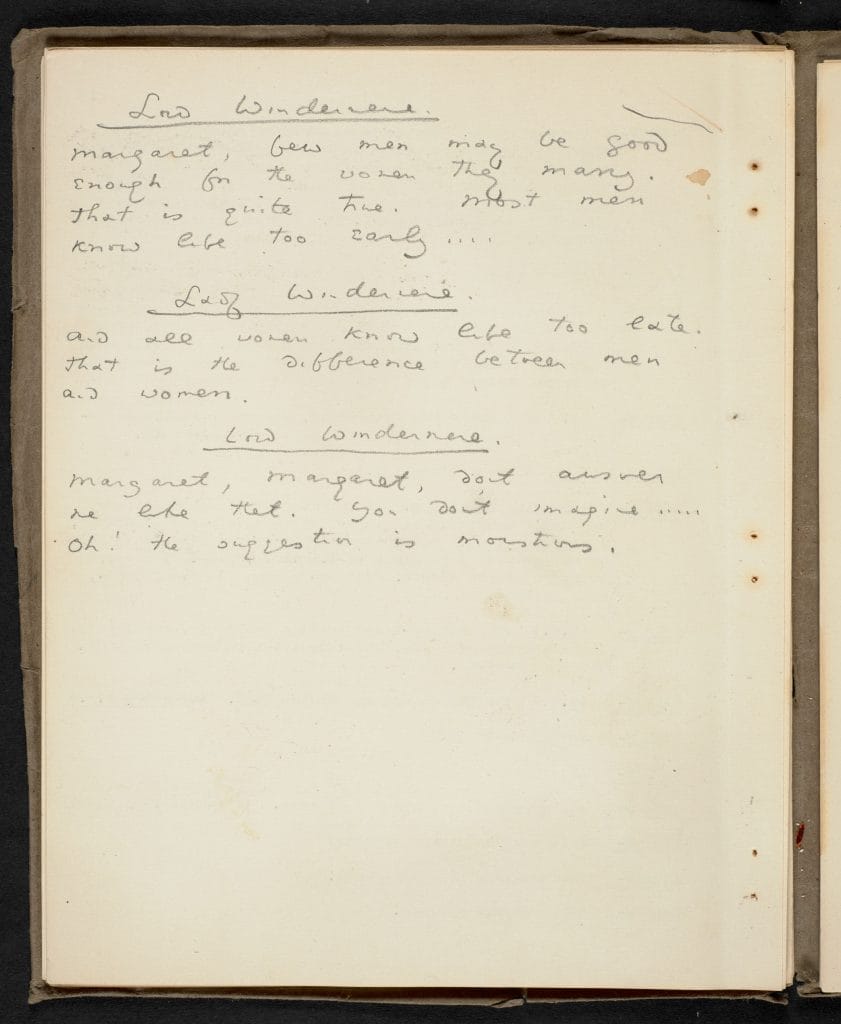

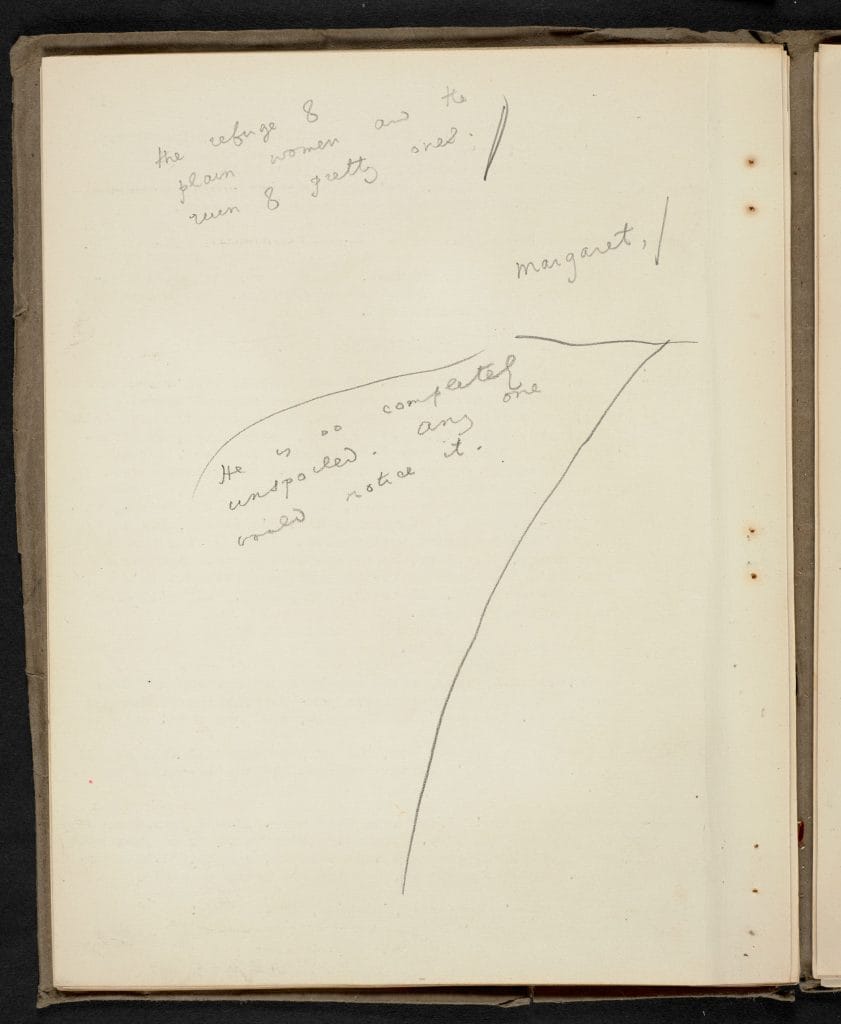

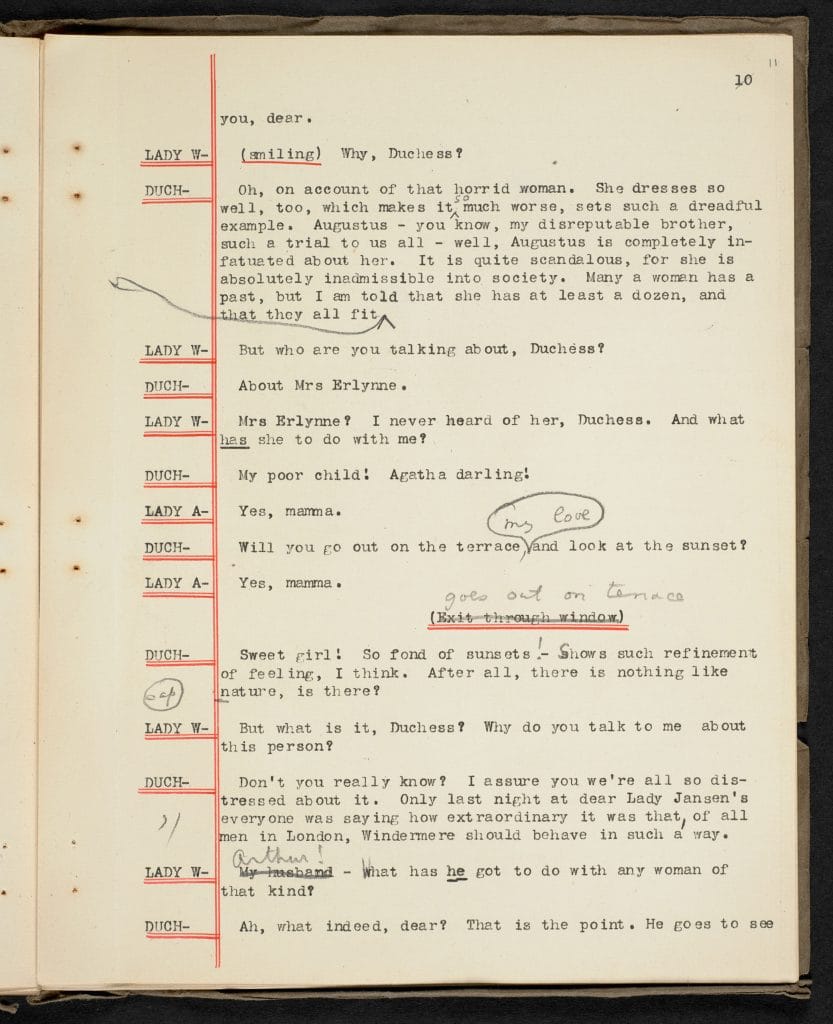

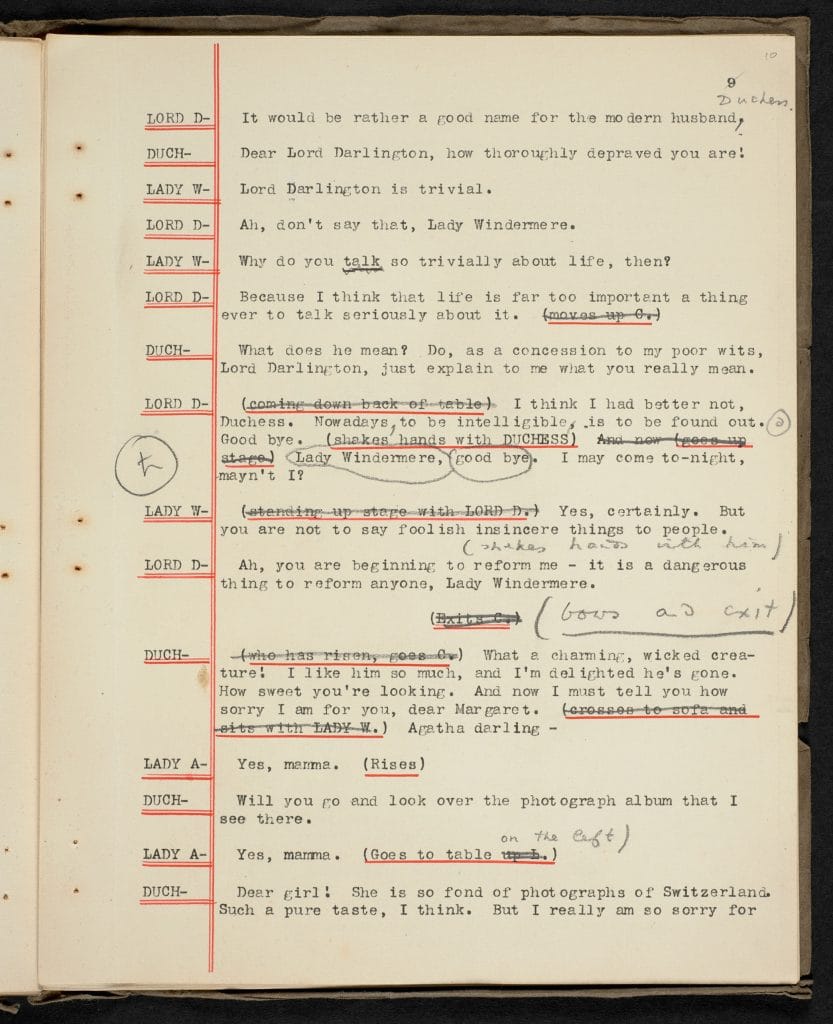

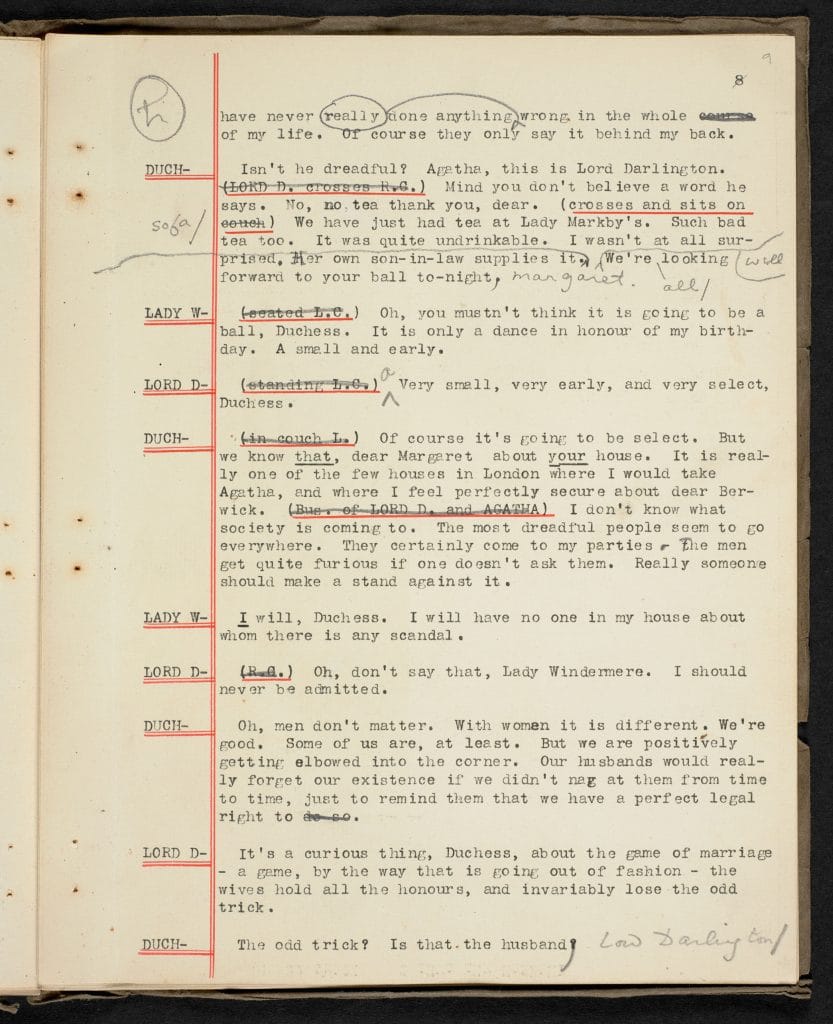

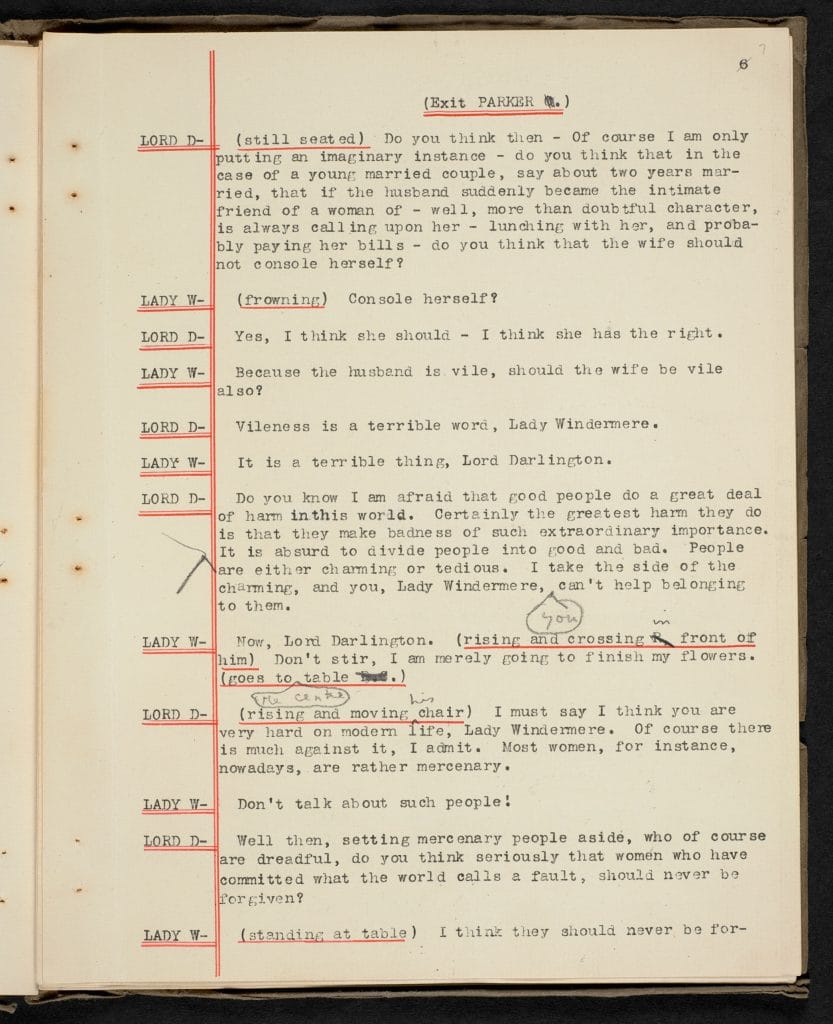

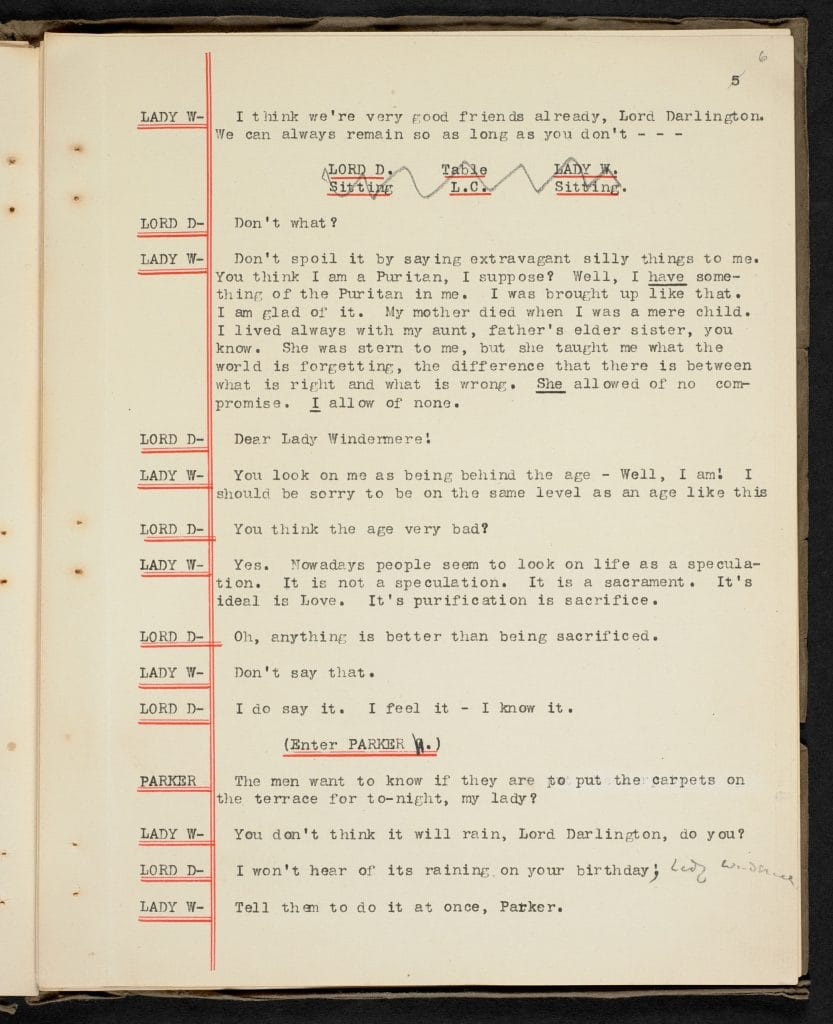

在西方的戏剧家里,王尔德不能算是伟大,但是像他那样下笔绝无冷场,出口绝无滥调的作家,却也罕见。王尔德的剧本,无论是在台上演出,或是在台下阅读,都引人入胜而欲罢不能。最可惊的,是他的四出喜剧、一出悲剧,不但全都在四年内完成,而且当年在伦敦首演,无不轰动。这样的风光当然也极少见。同样可惊的,是王尔德的剧本都是乘他出外度假,在一个月内写成,而且人物的命名也就地取材。例如他的第一本喜剧《温德米尔夫人的扇子》[1],主角的名字正是就地拈来,因为当时他正在英国北部湖区的温德米尔度假。

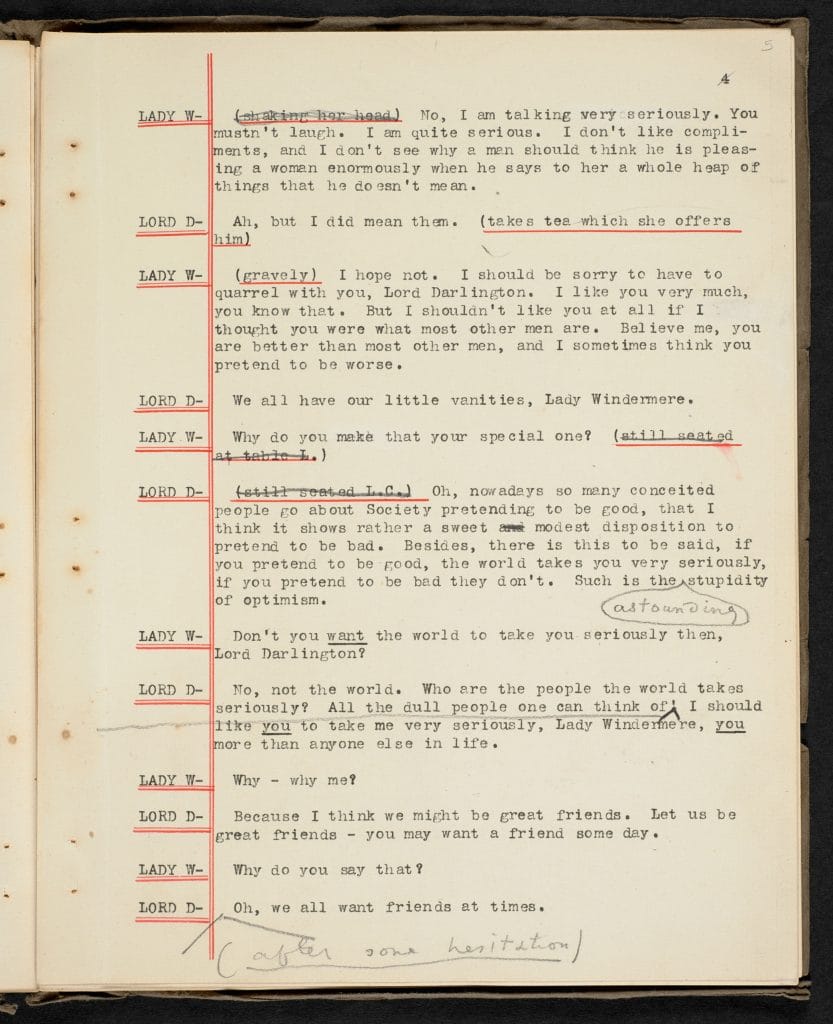

王尔德开始写剧本,是在一八九一年,已经三十七岁了。在此之前,他的才情只见于诗集、童话、小说,如果就此搁笔,他的成就也有限了。幸好那年,杰出而年轻的演员亚历山大(George Alexander)刚接任圣杰姆斯戏院的经理,需要新的剧本。他认为王尔德出口成章,下笔成趣,妙语不绝,是写喜剧的无上人选,竟然押宝似地,预付了王尔德一百镑的版税,请他写一出“现代喜剧”。王尔德欣然接受,却懒洋洋地拖了好几个月。他对于当代的剧作家全瞧不上眼,曾说皮内罗(Arthur Pinero)的某剧是他“从头睡到尾的最佳剧本”,又说“写剧本有三个信条。第一条是不要写得像琼斯(Henry Arthur Jones);第二条跟第三条也是如此。”所以他必须亲自出手来示范一下。于是那年秋天他把《温夫人的扇子》交卷给亚历山大。

一读之下,亚历山大立刻断定这出戏会叫座,愿出一千英镑买下剧本。不料王尔德却答道:“我对你高明的判断深具信心,亲爱的亚历克,所以你慷慨的出价我不得不拒绝。”他的自信并未落空,因为单单是初演就赚了七千镑版税。

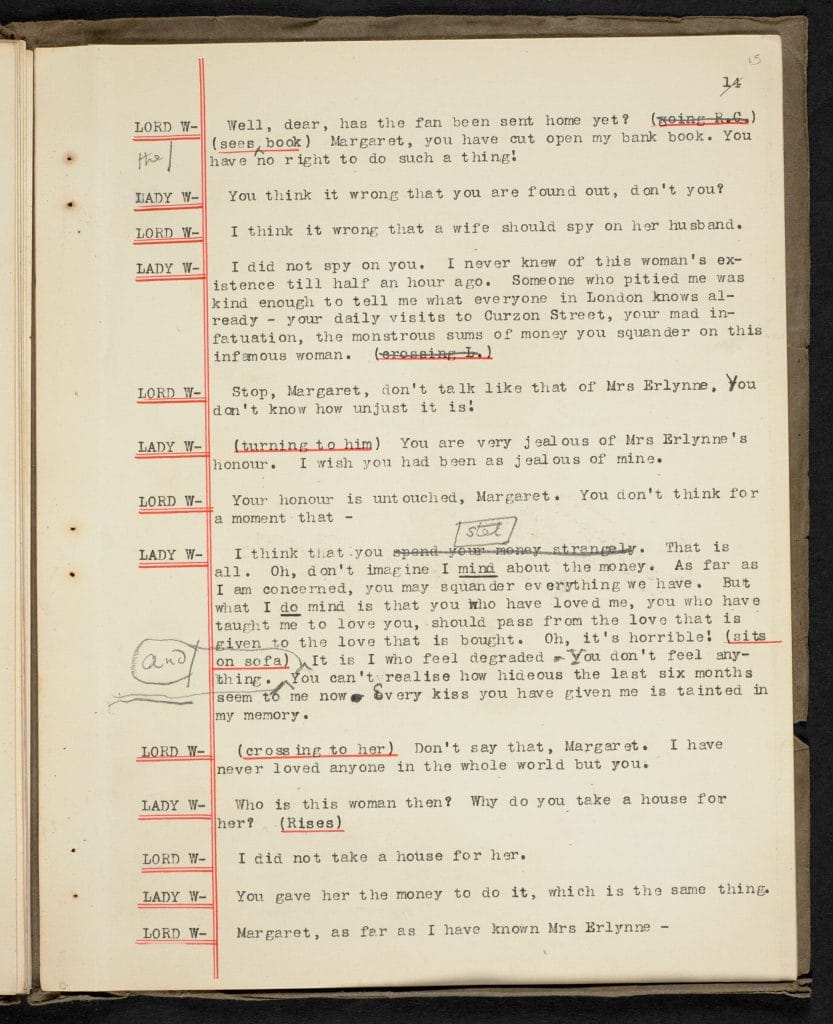

一八九二年二月二十日,距今恰恰一百年前,《温夫人的扇子》在伦敦圣杰姆斯剧院初演,即由亚历山大自演温德米尔勋爵,轰动了剧坛。自从谢里丹的喜剧杰作《造谣学校》以降,一百二十年间,英国的剧坛上没有一出戏可与匹敌。戏一落幕,观众就高呼要作者谢幕,采声不绝。王尔德指间夹着香烟,笑容满面地出现在台上,对观众说道:

各位女士,各位先生:今晚我“非常”高兴。演员们把一出“可爱”的戏演得这么“动人”,而你们看戏的表现也“极为”内行。我祝贺你们的演出“十分”成功,简直令我相信,你们对这出戏的评价“几乎”跟我的一样子高。

这么自负的话,观众在兴奋之余照样欣然接受。不过剧评家却大不高兴,纷纷予以恶评。也许王尔德早就得罪过他们了,因为谣传有一次有人对王尔德说,剧评家都可以花钱买通的,他的回答是:“也许你说得没错。但是凭他们的样子,大半都不会怎么贵吧。”

王尔德的新戏成了伦敦的新话题,戏中的警句也到处被引。他对人说:“比起《温夫人的扇子》的作者来,也许还有更聪明的人,果真如此,可惜我还没有遇到一位。”又有人问他,上演的情况如何,他说,“好极了,听说每晚都有皇亲国戚没票进场”。这时正是王尔德的巅峰时期,温夫人热还未退,他已经写好另一剧,一本用法文写的独幕悲剧,叫《莎乐美》。法国的当红名伶莎拉·伯尔尼哈特(Sara Bernhardt)读了剧本,十分欣赏,表示愿演女主角,却不幸因为此剧涉及圣经人物,竟遭官方禁演,直到王尔德死后三十一年英文译本才在伦敦演出。

但是其他的三出喜剧,依次是《无足轻重的女人》、《理想丈夫》、《不可儿戏》,却在三年内陆续首演,无不叫座。等到最后的一出《不可儿戏》在一八九五年的情人节(二月十四日圣范伦丁日)首演时,《理想丈夫》已经在另一戏院续演了一个多月。这种盛况对任何剧作家说来,恐怕都是可遇而不可求,应在自负的王尔德身上,可以想见有多顾盼自雄了。《不可儿戏》当日的盛况与传后的地位,我在自己中译本的序言〈一跤绊到逻辑外〉里已有记述,兹不再赘。至于《理想丈夫》,在皇家戏院首演之夜也风靡了观众,韦尔斯亲王在剧终更向王尔德道贺。因为戏长四小时,王尔德表示要删去数景,亲王连忙说:“求求你,一个字也不要删。”

二

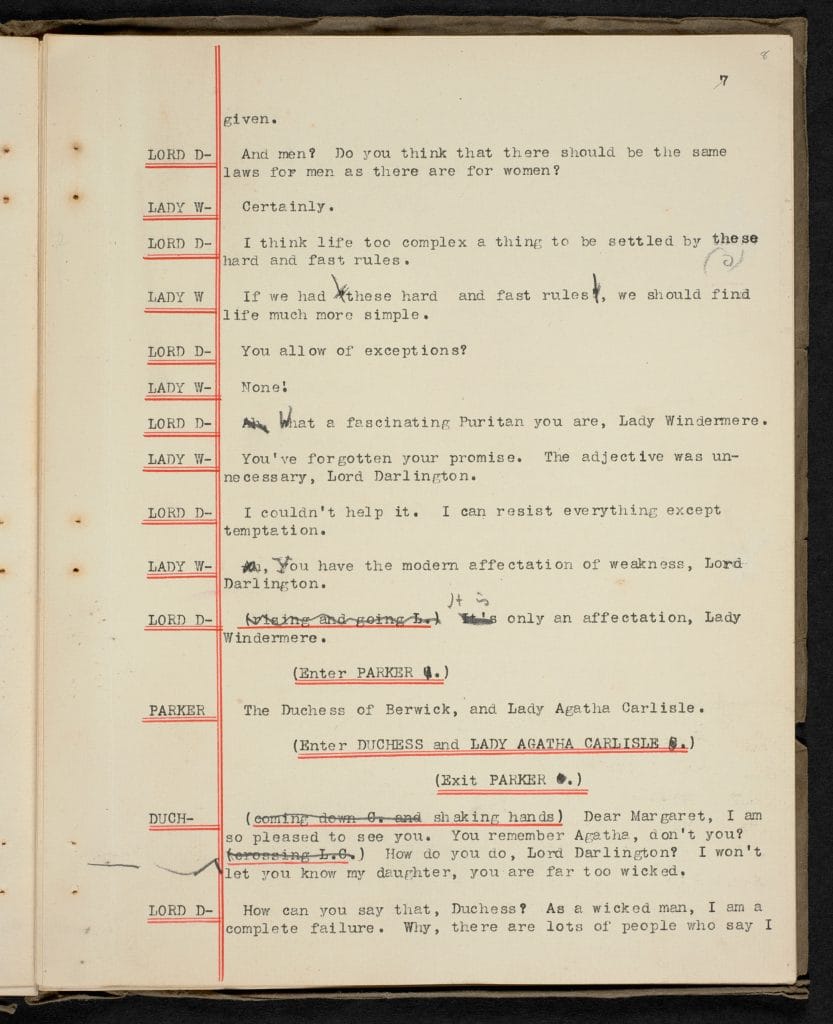

王尔德的喜剧上承康格利夫与谢里丹,都是讥刺上流社会的所谓“讽世喜剧”(Comedy of manners),其中的场景多在贵族之家,地点多在伦敦或其近郊,时间多在社交季节,亦即初夏,人物当然多属上流社会,事件则当然是绅士淑女之间的恩怨,金童玉女之间的追逐,轻松的不过虚荣受损,严重的却是名节蒙羞,衣香鬓影与俐齿伶牙往往掩饰着败德与阴谋。若是以为王尔德竟在劝善规过,移风易俗,那又错了。道学家,是他最不屑担当的角色。他最着力挖苦的,毋宁正是道学家的嘴脸:假道学固不必说了,就算是真道学吧,也每每失之于苛严、刻板、不近人情。是非之别,正邪之分,不是王尔德所关心,因为这种分别往往似是而非。他所关心的,却是真诚与虚伪,自然与造作,倜傥潇洒与迂腐拘泥。

王尔德喜剧中的人物非愚即诬,罕见天真与诚实的角色。他是一位天生的讽刺家,对一切的价值都表示怀疑,所以他的冷嘲热讽对各色人等一视同仁。许多单向的讽刺家立场鲜明,目标固定,似乎敢恨敢爱,是非判然,极终的真理已经在握,到头来其实是为某一种人、某一政党、某一教派、某一阶级在发言。王尔德的讽刺却是多元而多向的:他的连珠妙语、翻案奇论固然十九都命中上流社会的虚妄,但是回过头来,他也不会轻易放过下层社会的弱点。同样地,上一句他刚挖苦过婚外的变态,下一句笔锋一转,又会揶揄夫妇的正规;上一段刚消遣过外国人,下一段劲球反弹,又会打中自己的同胞。这才是真正的讽刺家,以人性为对象,而不是革命家、宣传家,以某一种人为箭靶。

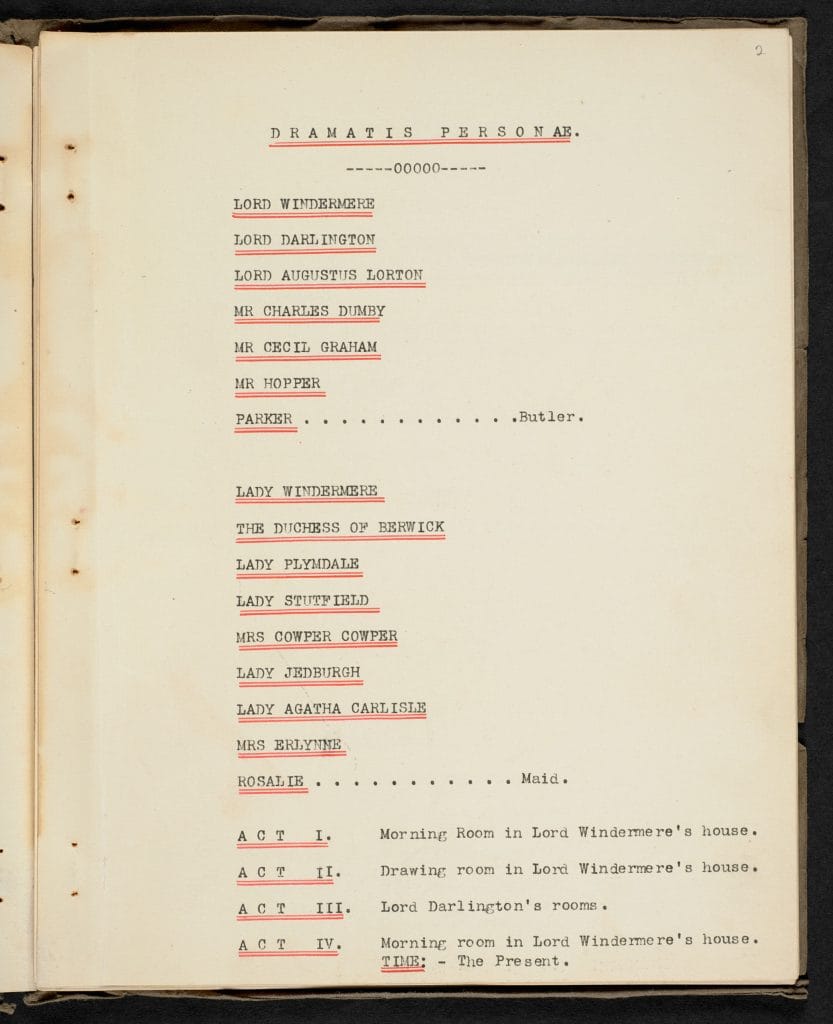

《温夫人的扇子》是王尔德的第一本喜剧,所探讨的主题是上流社会的定义,说得具体一点,便是淑女与荡妇之别。王尔德的答案是:难以区别。要做淑女或荡妇,往往取决于一念之差。未经考验的淑女,也许就是潜在的荡妇。众口相传的荡妇,却未必是真正的荡妇。换一句话说,天真的女人不一定好,世故的女人也不一定坏。同时,未经世故的女人习于顺境,反而苛以待人;而饱经世故的女人深谙逆境,反而宽以处世。在《温夫人的扇子》里,母女两人都陷入了这种“道德暧昧之境”(moral ambiguity)。

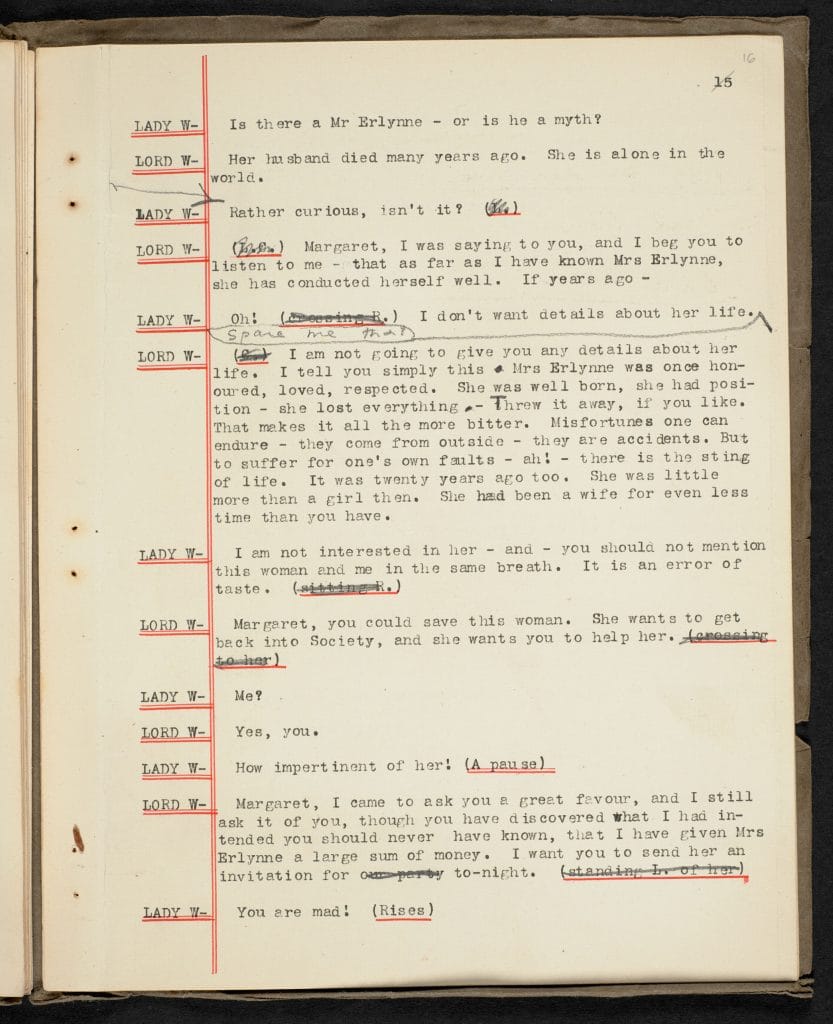

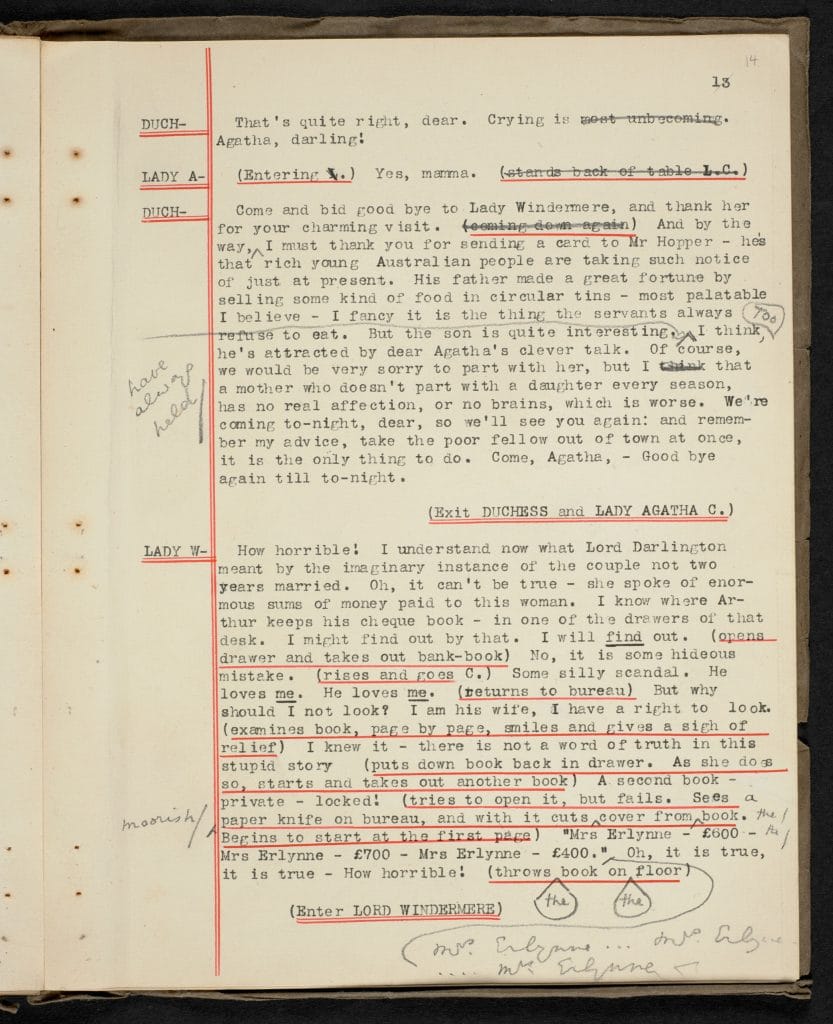

温夫人的母亲二十年前抛弃了丈夫和女婴,随情人私奔,不久又被情人所弃。二十年后,她得悉女儿嫁入了富贵人家,便立意把握机会,回到上流社会。她用自己的秘密威胁温大人,勒索到一笔财富,又因温大人的牵引,得以在自己的寓所招待体面人士,渐渐回到上流社会。她的最终目的,是在温夫人廿一岁的生日舞会上正式露面,十分风光地成为名媛。她,便是阅尽沧桑的欧琳太太。这一切,身为女儿的温夫人全不知情,反而怀疑是温大人有了外遇,委屈与愤恨之余,竟然接受达林顿的追求,就在生日舞会的当时,出走私奔。幸有欧琳太太苦口婆心,及时劝止,而未铸成大错。同时在紧要关头,幸有欧琳太太巧为掩饰,才保全了她的名节。至此,做女儿的对这位“坏女人”的印象才全面改观,因此对自己身为“好女人”的信心,也起了怀疑。这件事发生在温夫人成年的生日,改变了她对别人和自己的评价,使她终于成熟。

第一幕里的温夫人,还是一位天真纯洁的淑女,且以名教的维护者自许。达林顿追求她,调以游辞,她对达林顿说:“我是有几分清教徒的气质。我就是这样子给带大的,幸而如此。在我很小的时候,母亲就去世了。我一直是由大姑妈茱丽雅小姐带的,你知道。她对我很严,但是也教会了我人人都忘了的一样东西,那便是,如何分辨是非。‘她’不容妥协。‘我’也绝不通融。”

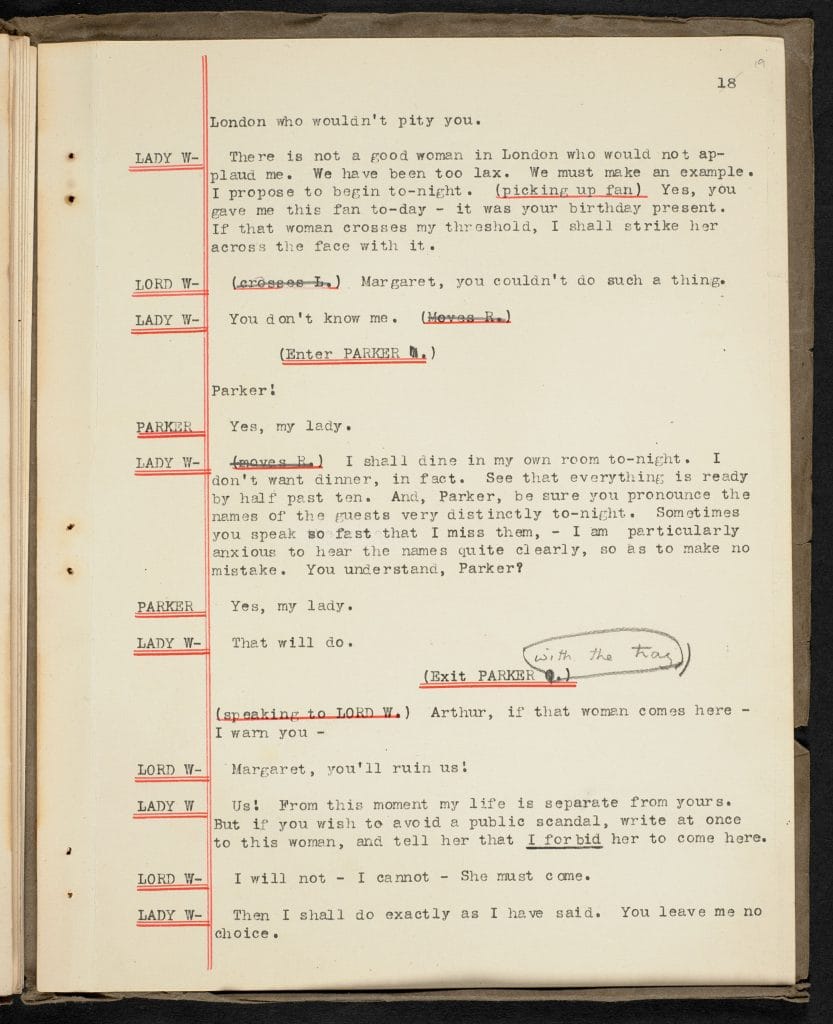

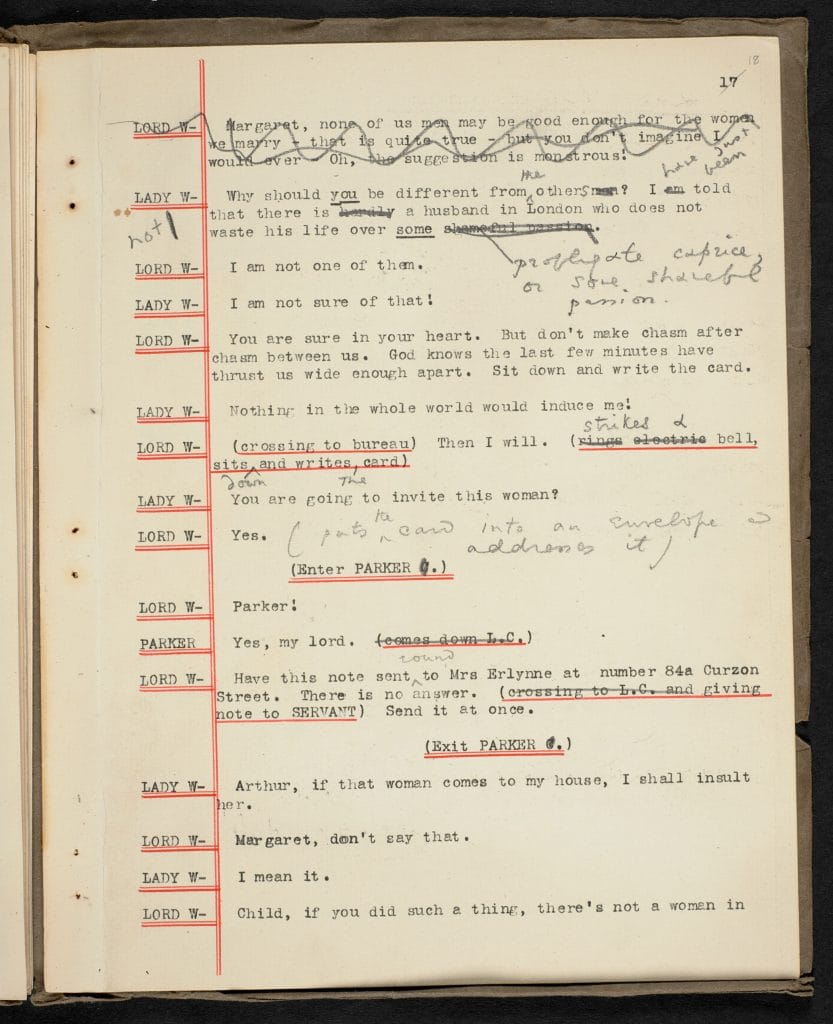

当晚的生日舞会,温大人希望邀请欧琳太太参加,温夫人断然拒绝。温大人再三为她求情,温夫人不为所动,而且高傲地说:“不准你把这女人跟我相提并论。这简直是雅俗不分。”到了第三幕,温夫人面对自己的生母而全然不知,只当仍是面对“坏女人”欧琳太太,径斥她道:“你这样的女人根本没良心。你根本没有心肝。你跟别人只有买卖。”

凡此语调,都显示温夫人的道德优越感,和对于正邪之分的自信。不料自己婚姻受挫,情急私奔,濒临身败名裂之际,却要靠这么一个俗气的“坏女人”来及时劝告,并委曲保全。然则淑女与荡妇之间,真的是截然可分吗?温夫人私奔达林顿的单身寓所,仓皇之间躲入幔后,却把扇子留在沙发上,被宾客发现。若非“坏女人”欧琳太太挺身而出,承认是自己在舞会上误取来的,温夫人就完了。然则淑女与荡妇之分,不在有没有做过坏事,而在有没有人知道吗?所以到了第四幕,温夫人对于正邪判然的二分法,不再信心十足地坚持。以前是她丈夫为欧琳太太求情,而她大义凛然,绝不通融。现在却轮到她来为欧琳太太辩护了,她反省说:“我恨不得在自己家里当众羞辱她。而她,为了救我,却在别人的家里当众承担羞辱。万事万物,都隐含辛酸的讽刺,世俗所谓的好女人和坏女人,正是如此……现在我可不相信能把人分成善恶,俨然像两种不同的种族或是生物。所谓好女人,也可能隐藏着可怕的东西,诸如轻率、武断、妬忌、犯罪之类的疯狂心情。而所谓坏女人呢,心底也会有悲伤、忏悔、怜悯、牺牲。”

三

王尔德是一位天生的讽刺家,一位嘲弄世俗笑傲名教的诛心论者。大凡讽刺家,都是反面的道德家,对于劝善规过、奖善惩恶之类并无多大兴趣,倒是在善恶之间的模棱地带,对于一些似是而非的美德,也就是伪善,既敏于窥识,亦勇于揭穿。不过王尔德之不凡,在于他不但是一位讽刺家,同时还是一位唯美主义者,下笔讽刺的时候,也要讲究风格,留下美感。一位唯美的讽刺家在出剑的时候,当会避免血污溅身,甚至留下的伤口也干净利落,形象动人。所以欣赏王尔德的讽刺,与其看他在讽刺谁,不如看他怎样讽刺。

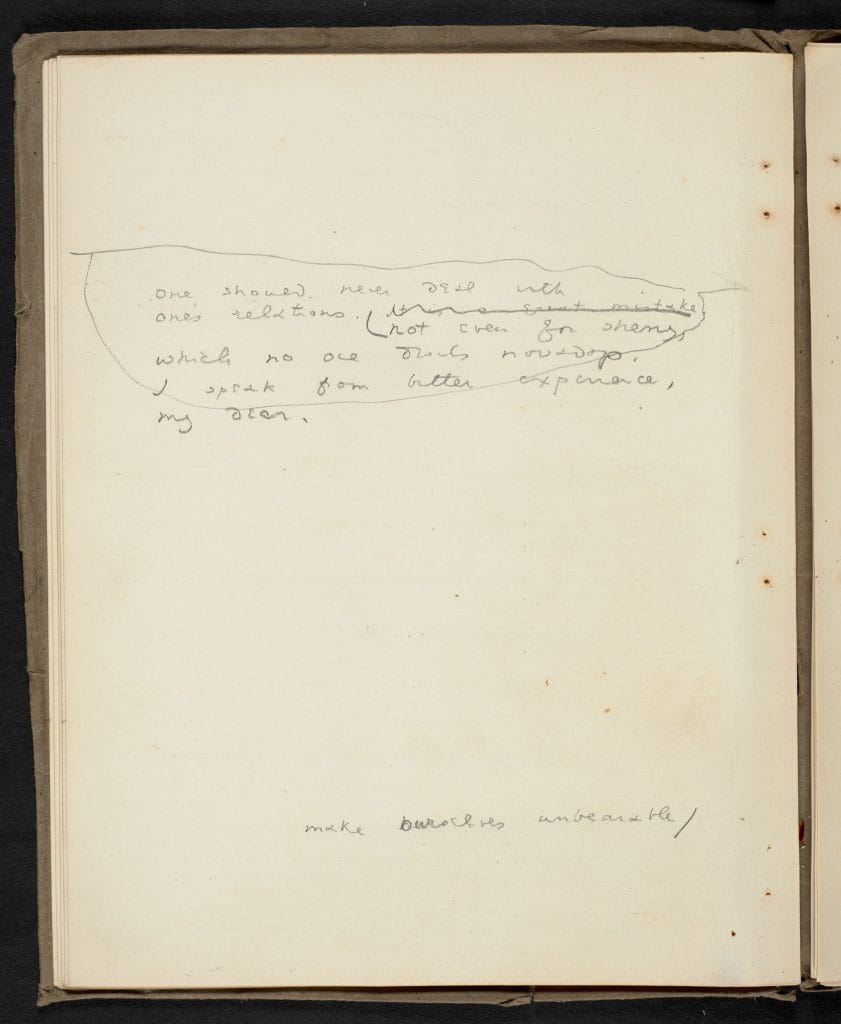

王尔德的四部喜剧,始于《温夫人的扇子》而终于《不可儿戏》。到了《不可儿戏》,他已经完全抛开了道德,甚至不理会主题,至于情节,也只留下了无可再简的架子,维持精彩对话的借口而已。但是在《温夫人的扇子》里,他还是有点拘泥于道德的主题,未能放手去驰骋想象,经营妙语,像《不可儿戏》那样天马行空。论者指出,王尔德习于翻案文章,不宜正面立论,所以他在刻画不纯真的人物时,艺术表现最为纯真,可是每当他剧中罕见的纯真人物滔滔自白时,其艺术表现却有点虚假的调子。按之《温夫人的扇子》,正是如此。其实,正如王尔德的其他喜剧,此剧的佳胜不在主题,而在对话。锦心绣口如王尔德,有了事件穿针引线,只要把自己说过的妙语隽言,左右逢源地分配给他的人物,自然就舌剑唇枪,针锋相对,听众如在山阴道上,也就应接不暇了。

早在《温夫人的扇子》里,匪夷所思的警句已频频出现于对白,不但当场激发观众的笑声,而且日后广被引述,终于把上下文完全摆脱,成为一切名言辞典争录的摘句,引述之频,与蒙田、培根分庭抗礼。单凭这一点,就说明王尔德的才情,传后率有多高了。《温夫人的扇子》传后的警句没有《不可儿戏》那么多,因为起初王尔德还没有完全抛开道德的包袱,笔下的人物总还有几分正经,而警句呢,四平八稳的正经人是说不出的。到了《不可儿戏》,王尔德才浑然忘我,练成了逻辑不侵道德不役的自由之身,笔下的人物无一正经,于是以反为正、弄假成真的妙语乃如天女散花,缤纷而来。

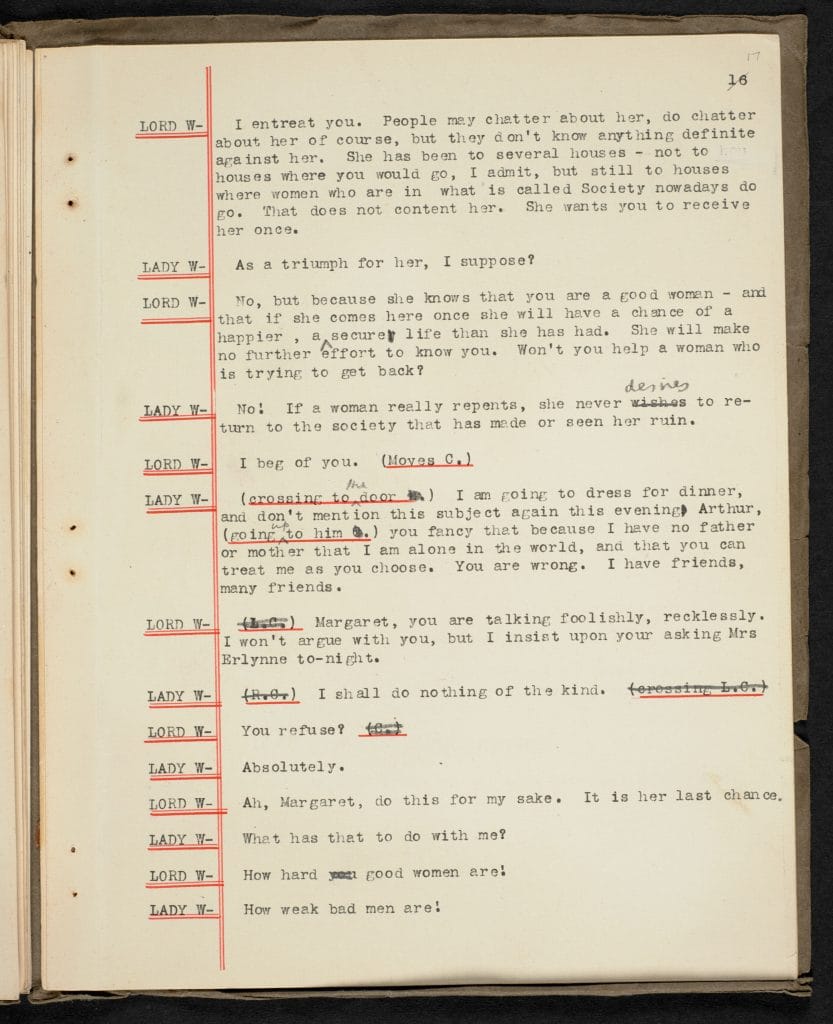

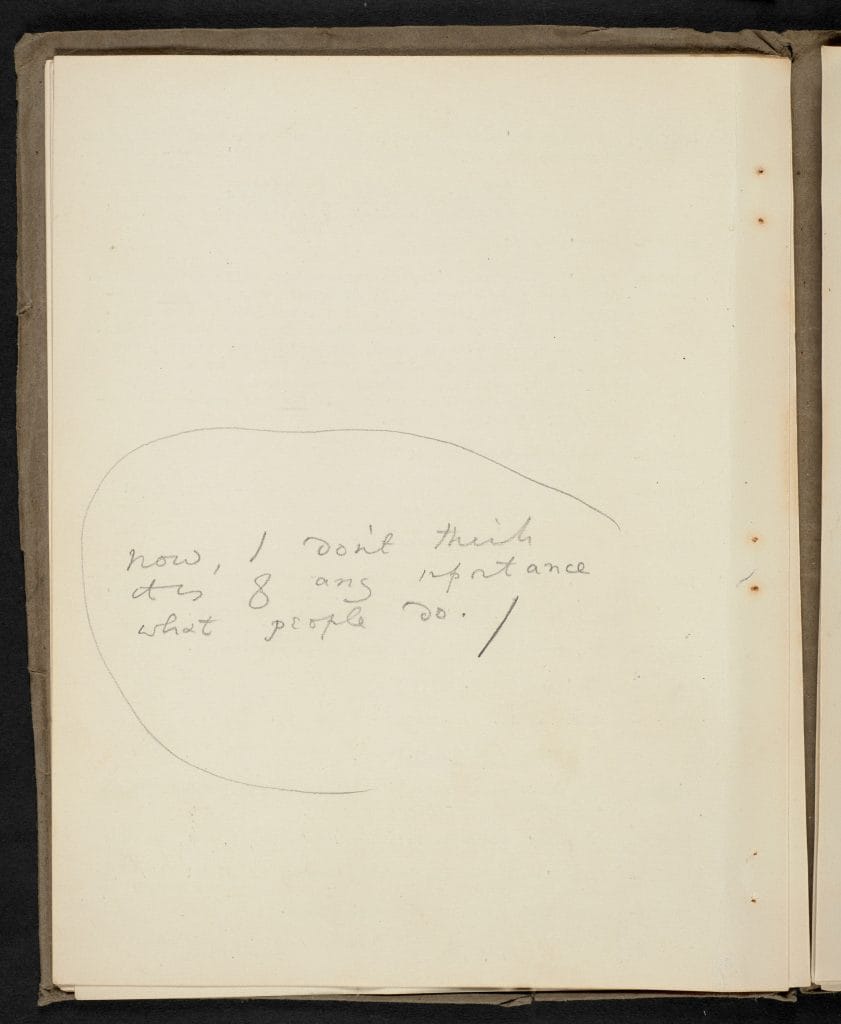

《温夫人的扇子》里,有名的妙语警句也都是出于不正经的角色,所谓反派之口。其中最有名的一句,大概就是达林顿勋爵之言:“什么东西我都能抵抗,除了诱惑。”这句话当然还有上下文,可是因为说得干脆又俏皮,所以单独摘出,仍然自给自足。其实达林顿还有一句话同样精彩,却比前句少人引用;且容我连同上下文一并录出。达林顿对温夫人说:“好人在世上坏处可大了。无可怀疑,好人的最大坏处,是把坏人抬举得无比严重。把人分成好的跟坏的,本来就荒谬。人嘛只有可爱跟讨厌的两类。我是拥护可爱的这一边的,而你呢,温夫人,身不由己是可爱的一边。”

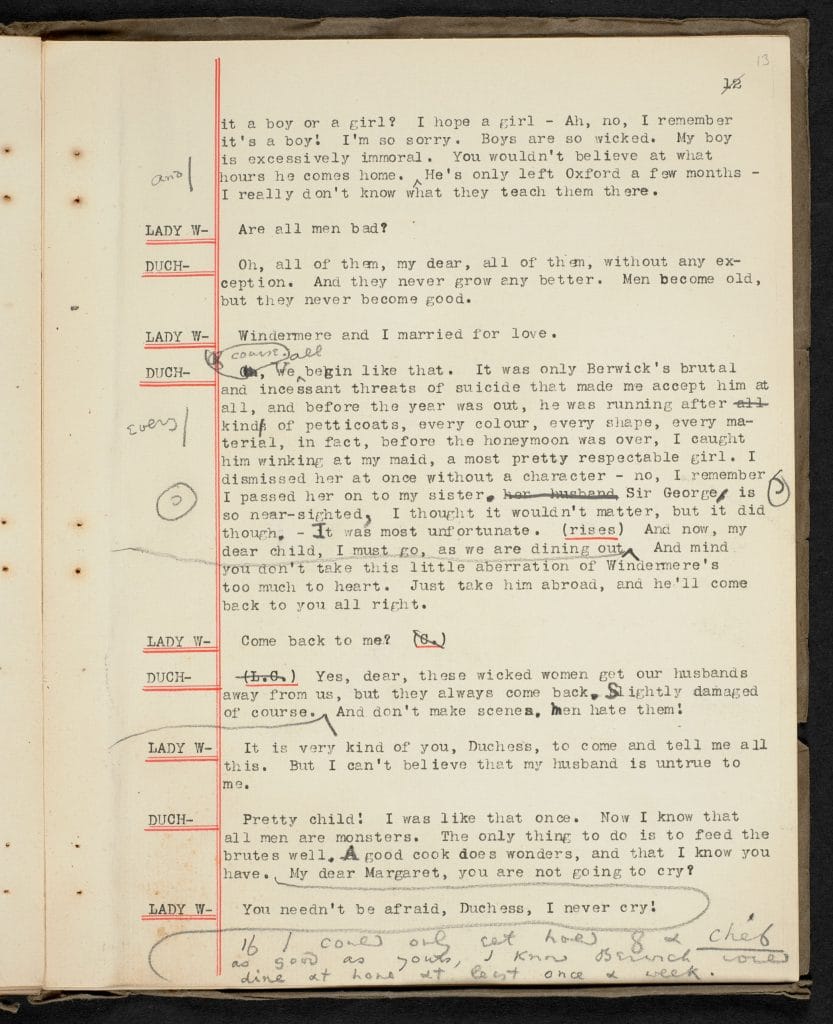

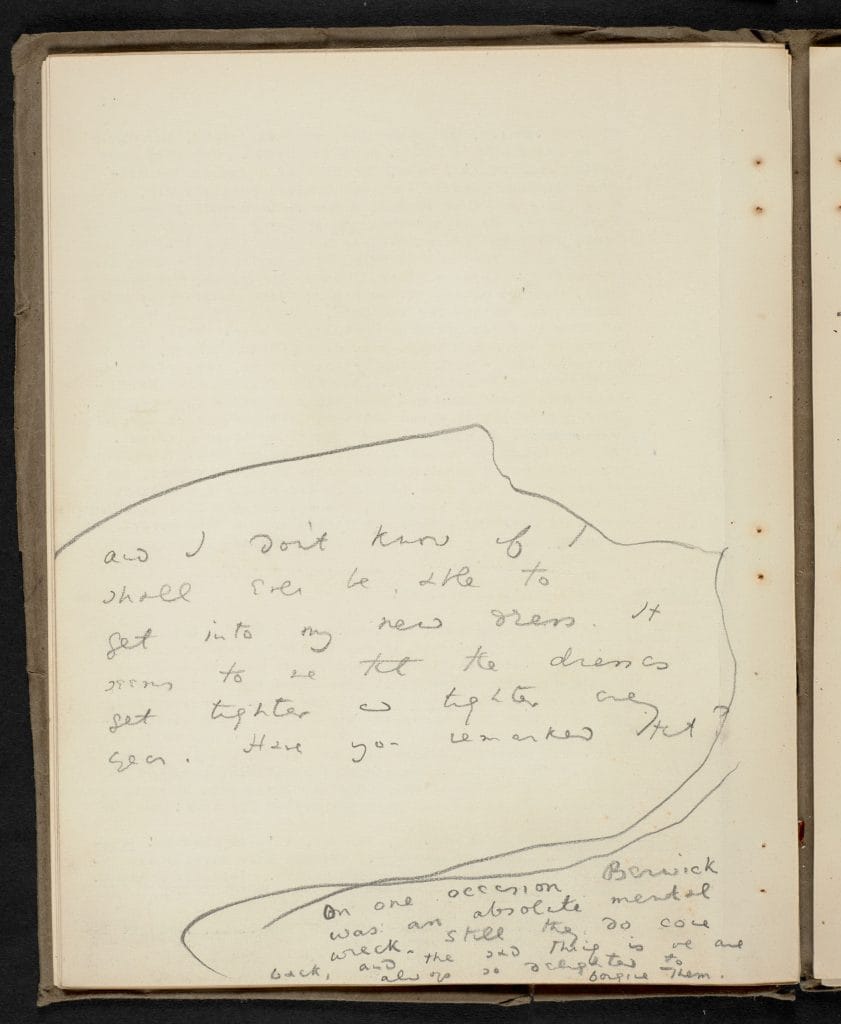

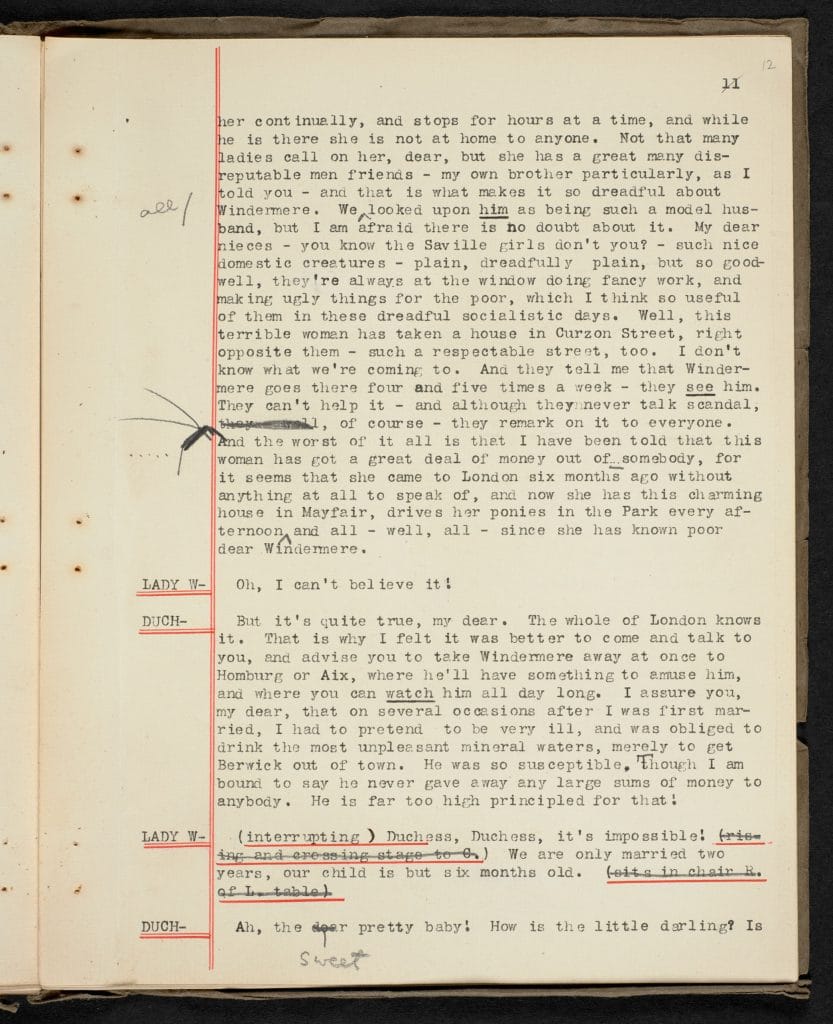

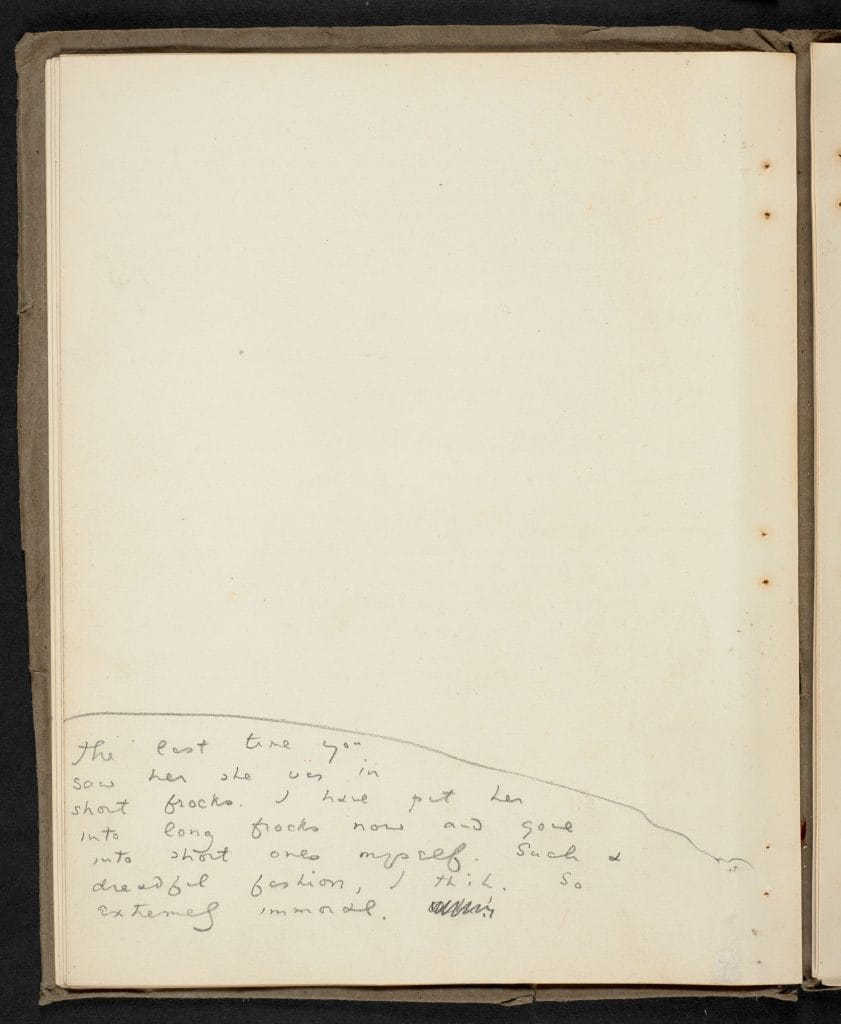

柏维克公爵夫人也是一位怪论滔滔的角色,凭着她的身份与辈份,她当然可以口没遮拦。她对温夫人埋怨自己的家人,说起“我的儿子啊下流得离谱。”温夫人说:“男人‘个个’都坏吗?”她答道:“哦,个个一样,绝无例外。而且绝无起色。男人啊越变越老,绝对不会越变越好。”接着她又骂到丈夫,说他婚后不到一年,“已经在追求各式各样的裙子了,什么花色,什么款式,什么料子的都追。”第三幕的后半场,众绅士随达林顿回到他的单身寓所,仓皇之间,温夫人隐身幔后,欧琳太太躲进邻室。在这紧要关头,王尔德却把情节悬而不决,让几个男人逞舌纵论一番。果然,口出妙语的都是不正经的人物,却没有温德米尔的份,因为他太正经了。最有名的一段是这样的:达林顿听众绅士大发骇世惊俗的议论,不禁骂道:“你们这批犬儒派的家伙!”格瑞安问:“犬儒派是怎么一回事啊?”达林顿答:“这种人什么东西都知道价钱,可是没一样东西知道价值。”格瑞安接口:“而伤感派呢,什么东西都看得出荒谬的价值,可是没一样东西知道市价。”

达林顿答话的原文是:“A man who knows the price of everything and the value of nothing”。典型的译者,公式的译法,大概是“知道一切东西的价格却不知道任何东西的价值的一个人”。这种译法不但冗长,而且生硬,演员说起来也很难上口。王尔德笔下的对白如果都如此硬译,就不成其为王尔德了。因此我译《温夫人的扇子》,不仅是为读者,更是为演员与观众,正如以前我译《不可儿戏》一样。

四

对白当然是王尔德喜剧的灵魂,不过王尔德之为喜剧家,当然还有其他的能耐,剧名标出的扇子即其一端。这把扇子是温德米尔送给夫人的生日礼物,象征着丈夫的恩情。不料外遇的阴影忽然袭来,温夫人在盛怒之下,警告丈夫说,如果那女人竟敢来参加舞会,她就要挥扇痛击。这么一来,礼物就变成武器了。等到欧琳太太出现,温夫人先是抓起扇子,旋又任其落地,却由达林顿拾起,再递给她。其中的含意繁富而且微妙:先是武器并未使用,然后是丈夫的爱情落了空,那爱之象征却被别的男人接过手去,又被怨妇接过手来。不久温夫人幔后隐身,把扇子留在沙发上,被众绅士发现,竟使丈夫蒙羞,同时也连累了欧琳太太。于是香扇又沦为羞耻的标记了。第二天早上,欧琳太太把扇子奉还,并且乘机要求温夫人以扇相赠。至此扇子又添了新的意义:在温夫人眼里它象征了欧琳太太相救之恩,但在欧琳太太眼里,它却成了女儿的纪念、母爱的寄托。扇之为用大矣哉。

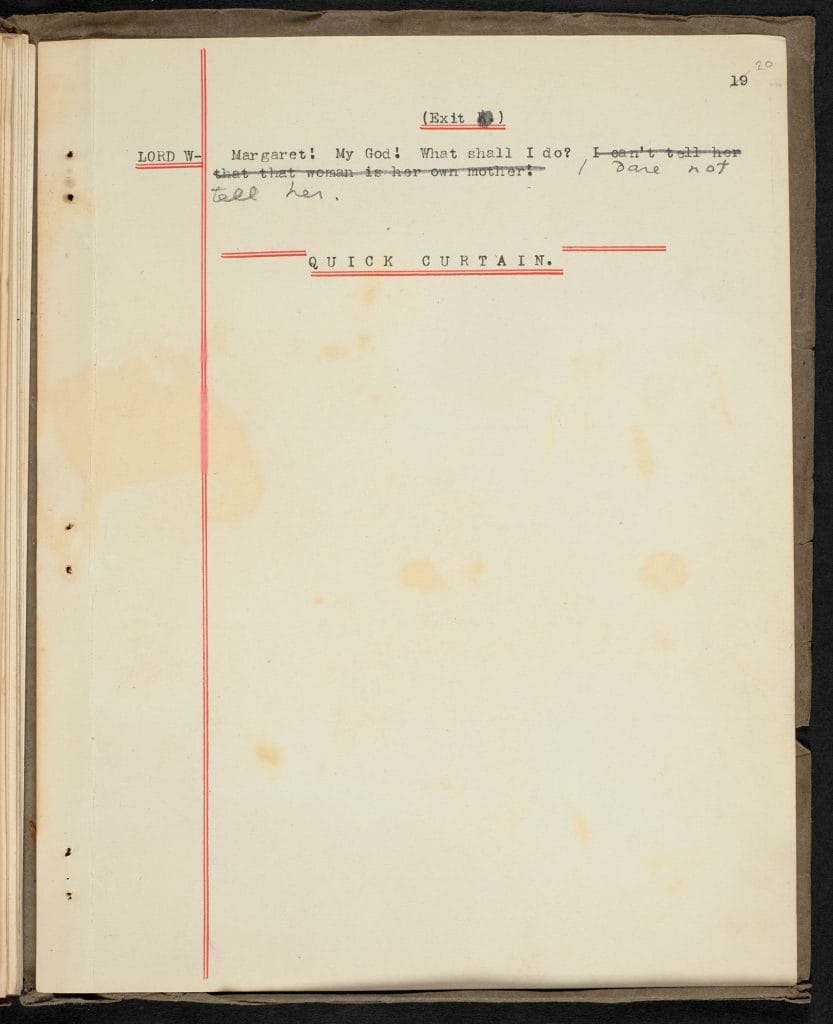

戏剧而有秘密,往往是情节发展的关键,也就是经营悬宕的利器。可是对于剧中人物,谁有秘密,谁知道秘密,谁不知道秘密,都必须巧为安排。至于何时泄密,只泄漏给观众吗,还是也泄漏给剧中的某一人物,却是舞台技巧的一大考虑。欧琳太太正是温夫人的母亲,这一点,除了做母亲的自己知道之外,做女儿的始终不知道,其他人物也都茫然。只有温德米尔勋爵是例外,因为这件事正是做母亲的向他勒索的依据。这天下的秘密已经守了二十年之久,却在女儿生日的晚上造成了第二个秘密:那便是温夫人私奔达林顿的私寓。这件事只有欧琳太太知情,其他的人,甚至她自己的丈夫,全都不知。除了欧琳太太掌握一切秘密之外,剧中人物均有所蔽,而以追求欧琳太太的奥古斯都勋爵为尤甚。前述的两大秘密,温德米尔夫妇都“只知其一,不知其二”。奥古斯都却毫无所知。王尔德最爱瞒人了,连台下的观众千目炯炯,也要看到第二幕快结束才恍然大悟。

如果秘密是悬崖,则剧作家把不知情的剧中人,或是知情的台下人,三番四次地推向悬崖边上,就产生了高潮。坏女人是谁?戏一开场这疑问,亦即秘密的面具,就推向观众。温夫人翻开丈夫的存款簿,发现了丈夫的秘密,但并未揭开其后更大的、自己身世的秘密。发现表面的秘密,徒然升高悬宕感而已。第二幕中欧琳太太出场,造成一大高潮。但这女人究竟是谁呢,仍是一大秘密。这秘密要到第二幕终她自己喃喃窃语时,才为观众揭开,但稍揭而未大开,犹未真相大白。第三幕中,表面是纯然男性的私聚,不料暗处正竖着女性的耳朵。奥古斯都坦承爱慕欧琳太太,没想到她正在门后窃听。达林顿暗示爱的是他人之妻,更未料到温夫人在幔后。男人在亮处,女人在暗处,只有达林顿是半明半暗,这微妙的情况,正逗乐观众发会心的微笑,香扇忽然变成危机的焦点,掀起又一高潮。至此观众心情也一变,成为担心泄密。但突起的危机被突现的欧琳太太一句话就化解了。紧接着就落幕,高潮停格,剧力强劲。

第四幕的母女别,比起第三幕的扇子风波来,只能算是高潮的下坡,但浪花飞溅之势仍颇有可观。泄密的危机始终不断。温夫人心中孺慕的母亲,与眼前真实的母亲,形成截然相反的对比,这透明的间隔脆如玻璃,随时会片片破裂。同时温夫人淑女的形像,也未必包得下荡妇的阴影随时有泄底的可能。她的丈夫几乎要吐出母女的秘密,她自己几乎要供出私奔的隐情,两度到了悬崖边上。最后,送罢欧琳太太回来,天真的奥古斯都竟说:“她把一切都解释清楚了。”这真是令众人大吃一惊:尤其是温氏夫妇,丈夫以为母女之情已泄,妻子则以为私奔之情已漏,幸好只是一场虚惊。结果是一切秘密都没有泄漏,一切名誉都没有损伤,温夫人有惊无险,欧琳太太重回上流社会的计划完全成功。那坏女人,不,那聪明的女人,不但赢得了财富,恢复了地位,嫁到了丈夫,而且拯救了女儿,唤回了母性,连那把风情无限的扇子,都被她飘然带走了。

那把扇子在危急的关头,只有她出面认领,所以欧琳太太才是扇子的主人,也才是这出喜剧的主角。我回头去看作者,襟佩绿色康乃馨的王尔德,笑得十分摩娜莉萨,不置可否。

一九九二年端午于西子湾

本文章经由余光中先生授权转载。

文章版权持有者:© 余光中。未经许可,不得擅自转载使用。

撰稿人: 余光中

余光中为华文世界著名作家,目前为台湾中山大学荣休教授。诗、散文、评论、翻译均擅,已出版繁体及简体版专书七十多种,曾获四所大学之荣誉博士,以及奖项数十种,包括霍英东成就奖、全球华文星云文学奖终身成就奖、马来西亚花踪世界华文文学奖等。

-722x1024.jpg)

-722x1024.jpg)