第三十一講:文藝復興與莎士比亞

木心在本文中重點分享文藝復興時期文學家,深入淺出論述這時期文學史,並介紹莎士比亞(William Shakespeare, 1564-1616)著名劇作。

一九九零年十月十五日

在座的畫家很熟悉:文藝復興是歐洲的老本。講到文藝復興,是指意大利文藝復興。歐洲文藝復興,是指別國。

Renaissance,「再生」之意。

公元十五到十六世紀之間,經漫長中世紀,歐洲文化在新的平面上復活了(目前的兩德統一,有點像文藝復興了)。但很難指哪年到哪年。我們常說的「近代」,有兩種定義:一是指十九世紀產業革命以降;一是推得遠了,自文藝復興算起。從全世界歷史來看,應從文藝復興算起,從堂吉訶德騎著瘦馬出來,「近代」開始了。

拿這常識、觀念,可去看別人的理論。理論中,有實用的,從「知識」談現代;有非實用的,從「審美」談現代。

聖·奧古斯丁死後六百多年間,修道院留下了中古以前的歐洲文化。西方文化的這個「文化虎子」,還是在西方這個「虎穴」中。但敲鐘喚醒文藝復興的人,是意大利的但丁和英國的喬叟。

我們講文學史,要扯到歷史。公元1453年,君士坦丁堡被攻陷,希臘的文化人逃到意大利,把希臘文化藝術帶到意大利,這份很厚的禮物,就是後來文藝復興的種子。

當時哥倫布發現美洲,德國已有印刷廠,意大利已會造紙(李約瑟曾論證中國的火藥和馬蹄鐵,摧毀了歐洲中世紀的封建王朝)。歐洲對世界發生了新的看法,新的觀念。整個歐洲彌漫著政治文化的種種新問題,造成空前的思想活躍。新的疑問形成新的答案,新的解答形諸印刷與傳播。

蒸汽機推動了產業革命,印刷機推動了文藝復興。

為何發生在意大利?最靠近希臘,本土又有羅馬文化。故有說法:佛羅倫斯之於雅典,一如月亮反映了太陽。

文學史,講誰好呢?我想,講馬基雅維利,講阿里奧斯托。以後去旅行前,要好好讀那國的書,了解熟悉後去,有收穫。

馬基雅維利(Niccolò Machiavelli,1469—1527)是佛羅倫斯人。30歲不到出任佛羅倫斯共和國秘書,常出使外國和法國路易十二的宮廷,與意大利主教、軍事領袖西薩·布琪(Cesare Borgia,也譯作凱撒·博吉亞,1475—1507)談判(達·文西即曾被西薩·布琪僱用),後被政敵所害,入獄。晚年隱在小村裏寫作。最重要著作《君主論》(Ic Principe),拿破侖、希特勒,都讀。

我可大膽地說,人類中最有獨特性格的就是馬基雅維利。他怪在判斷力、觀察力非常敏銳,但辦起事來非常率性,老要人做壞事,自己不做壞事。

他自稱是人類的公共秘書。所謂「風聲雨聲聲聲入耳,家事國事事事關心」,即馬基雅維利。

他是個怪傑。你們翻翻世界偉人的辭典,耶穌、蘇格拉底、柏拉圖……馬基雅維利總是列位其中。他的《君主論》,講韜略,講權謀,與中國兵法比,更赤裸裸談論權力與統治。中國講權謀,有遮羞布、幌子、大旗,馬基雅維利直截了當講。

中國的聖人教人做好事,自己不做。馬基雅維利叫人做壞事,自己不做。他就事論事的那一套,與理想主義相反。

他寫西薩王背叛上帝,毫無憐憫,蛇蠍心腸,應受惡報。另一篇章中又奉西薩為統治者的楷模,大事贊賞。馬基雅維利搞甚麼名堂?出爾反爾——很有趣,說穿了,他講了兩個層次的老實話。一,西薩是壞蛋,惡棍。二,要做統治者,不像西薩那樣做,你做不成。

西方的拿破侖、俾斯麥等寡頭,都以馬基雅維利的理論為然。一切理論,凡要如此做,不如此做,都是或大或小或遠或近的理想主義,馬基雅維利的理論,是人和事實際是如何的。從這個觀點看,霍布斯(Thomas Hobbes)、博林布羅克(Bolingbroke,一譯作鮑林白洛克)、休謨(Hume)、孟德斯鳩(Montesquieu),都可說是馬基雅維利的學生。

我以為培根論他最中肯。培根說:「我們十分感謝馬基雅維利。他寫出了人所做的事,而不是人應該做的事。」

這當然是俏皮話。我對馬基雅維利如何評價?

馬基雅維利的觀點或辦法,應該看作一種反諷。你和政治惡魔周旋,你要知彼知己。你講實際,我比你更實際。你同惡人打交道,要惡過他的頭。中國古代的所有軍師鬥法,都是馬基雅維利一路。向來以為他公開宣揚惡,以惡制惡,我以為他是反諷。

阿里奧斯托(Ludovico Ariosto),生於1474年(馬基雅維利不是文學家,是人文學家)。31歲開始寫他的長詩《瘋狂的奧蘭多》(Orlando Furioso),歷十年成,是文藝復興時代最純粹最完美的詩,是那時的精銳之所在。

甚麼是文藝復興的精銳?即對生命的興趣,對生活的興趣,對人的興趣。而在當時宗教宣揚神的興趣。神的興趣,即死後的興趣。

我不是我,不是從前的那個人,

奧蘭多,他死了,他埋葬了。

他的最不快樂的愛,

殺死了他,割去了他的頭。

我是他的鬼,走上走下,必須經過

這個痛苦的漫長的峽谷,

成為一個範例,一個定則

給別人看,

給那些把真誠放在戀愛上的蠢人看。

這是阿里奧斯托失戀後的詩句的大意。口氣很像莎士比亞。莎士比亞受他影響。拜倫、普希金,都受他影響。阿里奧斯托是浪漫主義的祖父,我小時候讀他的書,就喜歡他。

還有一位對後世影響很大的詩人,塔索(Torquato Tasso)生於1544年。多情。名著《被解放的耶路撒冷》(Jerusalem Delivered)。晚年半瘋狂。

現在講英、法、西班牙的文藝復興。先講法國。當時最偉大的作家是弗朗索瓦·拉伯雷(François Rabelais,約1493-1553)。他與塞萬提斯、莎士比亞並稱為歐洲三巨人,偉大可想而知。

文藝復興是苦行主義的中古精神之後的求知、行樂、進取、嫵媚,這些精神正好集中於拉伯雷作品。拉伯雷年青時是教士,後來拋棄順利的生活,成為在家的修士(也有修道者離開家庭)。他有三十多年傳道生活,深知幽閉禁欲的壞處苦處。

我們和拉伯雷相隔數百年,我們也深知禁書禁欲的壞處,深知隔離審查的苦處。

拉伯雷老在作品中嘲笑聖女,擴大到嘲笑一切人和事物,刻骨銘心的嘲笑,但不冷酷,不憤怒。他的滑稽是純樸的、忠厚的,他的深刻性正在於此。我曾給他一個名稱,叫做「敏感的人道主義者,粗魯的文學家」。

另一位蒙田(Michel de Montaigne,1533—1592),一度少有人知。蒙田為人平和,新教徒受舊教徒迫害,起來報復,他認為何必害來害去,既為新教徒辯護,也為舊教徒辯護。

我總把他看成懷疑主義家譜裏的前輩。「將容忍和自尊保持得最好的人。」這是我對他的評價。

容忍,最大度的容忍,自尊,最高度的自尊。我自勉,也共勉。但很難做到。我在獄中曾經想起蒙田的一句話,這句話,是他引自一位古代水手的:

「哦,上帝,你要救我就救我,你要毀滅我就毀滅我,但我時時刻刻把持住我的舵。」

另有一句:

「世上最大的事,是一個人知道甚麼才是他自己的。」

這句話對藝術家很好。人要臨危不亂,臨幸福也不亂。

國王對他說:「我喜歡你的書。」他馬上說:「那麼,你應該喜歡我的人。」可敬可愛!他憎惡狂熱的信仰,恐怖的行為,殘酷的刑罰。論及「人道主義」,不要忘了蒙田。

十六世紀是西班牙生氣勃勃的時代。北非人、猶太人已被逐走,西班牙獨立了——太陽下有一位斷臂乞丐。英法記者要找塞萬提斯。乞丐說:是我。記者驚訝:你會寫東西嗎?塞萬提斯說:我寫過一本《唐吉訶德》(Don Quixote)。記者說:你知道嗎,你在英法大名鼎鼎。塞萬提斯回答:西班牙人不知道,我是西班牙人,所以我也不知道。

從前騎士很慘,晚年退休後沒有保障,弱者當雇佣兵,強者當強盜。制度沒落了,塞萬提斯就寫騎士。寫到後來,他自己的血液流到主角身上,成為騎士的意念,覺得騎士的善良被浪費了。惟其浪費,才是真的善良。這是塞萬提斯的偉大的善良。

塞萬提斯(Miguel de Cervantes Saavedra),生於1547年,死於1616年,與莎士比亞同年同月同日死。典型西班牙男子冒險的一生。先與土耳其人打仗,失左臂,醒來後人告知失臂,他說:「那右臂就更偉大更有力量了。」曾被強盜搶去,又贖回。

34歲寫作(大家30多歲寫作,不遲啊),一邊任小職。脾氣不好,常入獄。出書後成名,一點好處也沒有,還要飯。後十年寫成《唐吉訶德》。這是一本以嘲笑開始、以祈禱結束的偉大的人道主義的傑作。騎士的行徑怪誕不經,悖於情理,可是你讀著讀著,會深深同情他。這就是塞萬提斯的文學魅力。少年人讀《唐吉訶德》,不會懂的。

我23歲時,想論《哈姆雷特》,也要論《唐吉訶德》。這是人類的兩大類型(停下來,向大家介紹屠格涅夫論這兩種類型的著名演講)。我的論文就是與屠格涅夫辯論。他貶《哈姆雷特》,因他自己是哈姆雷特型。但我不同意。我講課是講課,寫作是另一回事,演講也不一樣。寫作是面對上帝(藝術),講課是面對學生(朋友),演講是面對群眾(平民)。

耶穌天然知道這層次。對上帝說的話,絕不對門徒講,對門徒講的話,不對群眾講。「該懂的懂,不該懂的就讓他不懂。」

蕭邦的音樂,就是對上帝說的,獨自彈琴,點上蠟燭,眾文豪只能偷偷躲在窗下院中聽。

文藝復興最有學問的人,一是荷蘭的伊拉斯謨(Erasmus),一是英國人托馬斯·莫爾(Thomas More),著有《烏托邦》(Utopia)。

當時人很重視知識,狂熱追求知識。伊拉斯謨曾得教皇與各國國王請教,他以拉丁文寫作,作品宏富,最著者有《愚人頌》(The Praise of Folly),諷刺世俗的眾生。一出七版。甚麼緣故?我以為每個世俗的人都喜歡罵世俗的書,以此認為自己不俗。

莫爾和伊拉斯謨是朋友。

英國的文藝復興是隨著莫爾的著作而來的。他比莎士比亞約早一百年,與馬基雅維利同輩,是英國文藝復興的先驅者。

莫爾不是《烏托邦》初想者。最早的搆想者是柏拉圖的《理想國》。文藝復興的可愛,是前可見古人,後可見來者。後現代其實也可以文藝復興。我們發現了宇宙,又發現了基本粒子。這兩大發現,應能產生新的文藝復興。但科學跑得太快,人文跟不上。這悲劇,是忘記了古代的人文傳統,而且拋棄了。現代的知識爆炸,炸死了人性。故尼釆當時就責怪啟蒙運動,理性扼殺了人性。

英國文藝復興的散文作家還有羅伯特·赫里克(Robert Herrick)。

從前整個歐洲,正規的寫作都要用拉丁文。可是十六世紀但丁以意大利文寫作,英國人以英文寫作,發掘了本國的語言。在英國,伊麗莎白女皇(Elizabeth Ⅰ)是個好國王,愛文學。在意大利,有美第奇家族(Medici family)。在當時,這兩個偉大的文藝贊助人至關重要。

伊麗莎白女王登基前,已有兩位詩人出現:托馬斯·懷特(Thomas Wyatt), 莎里伯爵(Henry Howard,the Earl of Surrey),以英文寫十四行詩。後有西德尼(Philip Sidney)及斯賓塞(Edmund Spencer)。西德尼寫詩、散文,兼學者和旅行家。他的《詩辯》(Apology for Poetry)是詩人衛護藝術的妙文。他的十四行詩集有些雕琢,但不失懇摯。斯賓塞是英國文學史上的大詩人,少年時已能翻譯彼特拉克(Francesco Petrarca),第一部詩集《牧人的日記》(The Shepheardes Calender),獻給西德尼。死後葬於西敏寺,位近喬叟之墓。代表作《仙后》(The Faerie Queene),比喻繁複,易懂,寫武士、巨龍,影響到後來的彌爾頓、蒲柏、濟慈。

伊麗莎白在位時,又有雷利爵士(Sir Walter Raleigh)、德雷頓(Michael Drayton)、本·瓊生、培根。

講莎士比亞前,先要講英國兩位偉大的文學家。

本·約翰遜(Ben Jonson,約1572-1637)。小莎士比亞八歲,兩人是好友。他當過兵。20多歲後與伶人為友,多作諷刺劇,如《每人都在他自己的滑稽中》(Every Man in His Humour)。上演時,莎士比亞是演員。

培根(Francis Bacon,1561-1626)是政治家、法學家,又是哲學家、文學家,每方面都佔很高的地位。知識淵博,博及整個時代,思想感動整個世界,強調知識與實據。思想有血有肉,觀點明達。論文集最佳,小說寫過《新大西洋島》(The New Atlantis),實為他的理想國。他將自己的理想寫得很仔細。

他的格言、短句,非常出色。我常愛接引他的話,與他別扭,侃大山[1]。

莎士比亞,值得講四小時、八小時……但這是文學史通論,只能以後慢慢來,準備足夠,下功夫,才能講。

莎士比亞碰不得。研究莎士比亞的書早已成了圖書館,永遠發掘不完。其實真正偉大的作品,沒有甚麼好評論的,評論不過是喝彩。那年希臘雕刻來紐約展覽,我看了,啞口無言。看不完的呀,我又不能躺下。躺下,盡看,也看不完。

威廉·莎士比亞。22歲到倫敦(奇怪,天才都知道離開家鄉,都知道要到哪兒去。從這點看,在座都是天才)。最初在劇場打工(我看是打基礎),後修改古代劇本——這都對的,天才是天才,基本功都有的,不必進學校,不必碩士學位——後來寫了二十年,成三十七個劇本。一類喜劇,一類悲劇,一類歷史劇。代表作:

《仲夏夜之夢》(A Midsummer Night’s Dream),喜劇。

《哈姆雷特》(Hamlet),悲劇。

《凱撒大帝》(Julius Caesar),歷史劇。

劇中人物的身份和性格非常復雜,凡人、名人、仙人,一上台幾句話,個性畢現,忘不了。這是極大特點。藝術家呈現這個世界,唯一的依本,就是他自己。

莎士比亞表現莎士比亞。

早期寫喜劇,中期寫歷史劇,晚年寫他深刻的悲劇。悲劇中又有喜劇的份子,他以為悲喜是一起的(中國的紹興戲叫做苦劇,一苦到底,帶好手帕去哭)。他最後的七年八年,安詳而醇熟。他自己知道使命告終,地位永恆。可惜誰也沒有對他說過:威廉,你是僅次於上帝的人。

正因為僅次於上帝,比上帝可愛。

我排列莎劇,精品中的精品,共十本:《仲夏夜之夢》(A Midsummer Night’s Dream)、《暴風雨》(The Tempest)、《威尼斯商人》(The Merchant of Venice)、《凱撒大帝》、《安東尼與克麗奧佩托拉》(Antony and Cleopatra)、《羅密歐與茱麗葉》(Romeo and Juliet)、《奧賽羅》(Othello)、《麥克白》(Macbeth)、《哈姆雷特》及《李爾王》(King Lear)。

你們看書可惜太少。不但少,遍數也太少。莎劇,我看過五六十遍,為甚麼呢?年年中秋吃月餅,多少月餅?上禮拜堂,天天上。福音書,我讀過百多遍。每次讀都不一樣,到老也懂不透的。

有人一看書就賣弄。多看幾遍再賣弄吧——多看幾遍就不賣弄了。

先看《羅密歐與茱麗葉》。後人再寫少男少女,寫不過莎士比亞了!在偉大的作品前痛感絕望,真是快樂的絕望!陽台下羅密歐偷聽朱麗葉的獨白,之後的幽會、對白,黎明分別時的對話,是全劇的精華,凌絕千古。把朱麗葉定在14歲,就定得好。兩家世仇因是幾代相傳,忘記了,然而到少男少女殉情後,才見真情,兩家明白不能再仇恨了。

《奧賽羅》,男主角代表愛,忠誠,嫉妒;黛絲德蒙娜代表純真善良,另一傢伙,伊阿古,代表惡。黛絲德蒙娜當眾辯白愛英雄一段,非常精彩。伊阿古說壞話的技巧之高超啊,黛絲德蒙娜至死不明真相,死而無怨(瓦格納少時寫悲劇,發現全部殺光了,只好鬼魂上場)。愛與死是最接近的,最幸福與最不幸的愛,都與死接近。

不三不四的愛,倒是和死不相干。

《麥克白》,現在變成說是「心理劇」。非常陰慘恐怖,把女性惡表現得淋漓盡致。五十年代我在上海浦東高橋教書,寒暑假總有杭州來的學生住我家,伙食包在一家小飯館。飯館老板娘陰一套陽一套,我們吃足了虧,我就說,這是飯館裏的麥克白夫人。大家嘩然大笑——給惡人定性定名,給善人一種快感,看透一個惡人,就超越了這個惡人。莎士比亞寫出這惡,寫到剝皮抽筋的快感。

《李爾王》是個家庭倫理的悲劇——啊呀!莎士比亞總是把事情弄大——寫嫉妒,弄到奧賽羅那麼大;寫惡,弄到麥克白那麼大……天才兩條規律:一是把事情弄大,一是把悲哀弄成永恆——但這僅僅是李爾王一家的倫理關係嗎?不,是人性的基本模式。現代中國、現代美國,多的是這種模式的翻版,而且越翻越糟。現代李爾王只有大女兒二女兒,代表正氣的小女兒死了,不再復活,絕版了。

人世真沒意思,因為真沒意思,藝術才有意思。

《哈姆雷特》是莎翁所有名著中最大的一顆明珠,寶石。全世界文學名著少了《哈姆雷特》,不可想像。凡生於莎士比亞之後的文學家,都再三熟讀《哈姆雷特》——中國例外。

到了老年,莎士比亞似乎把鬱結心中的哲學觀點都放到丹麥王子形象上,但彷彿都是哈姆雷特、而不是莎翁所言。你們看原作,哈姆雷特和人的對白,與他自己的獨白,完全是兩種辭令語調,這是劇作者莎士比亞在遙控。是莎士比亞與哈姆雷特血肉相連,但又離得很遠,遠遠地「遙控」。

許多作家喜歡死乞白賴地賴在角色身上,喜歡靠角色來說自己的話——用這個準則對照大批著名文學家,也不例外。可是莎士比亞、普希金、陀思妥耶夫斯基、福樓拜、司湯達、哈代、巴爾扎克,從不和劇中人發生曖昧關係——哈姆雷特是莎士比亞的精神上的兒子。可是這位父親一點不通私情,冷靜看他兒子表演。

哈姆雷特是個悲觀主義者,但卻是享樂主義者,是個思想者,不肯行動,覺得「我在思想裏已做過一回了」。一個思想過度的人,行動非常軟弱。

許多人不死,拖拖拉拉活下去,因為在思想上已經死過了。我要是續寫《紅樓夢》,會讓賈寶玉拖拖拉拉活下去。

《哈姆雷特》其中有個最壞的叔叔,他卻不多寫。後來我懂了,有個象徵即可,不必多寫。整個古堡陰沉,唯奧菲莉婭(Ophelia)的死是明艷的一筆,白色和綠色。

思想多而行動少——悲觀而享樂,最吸引女性。但愛上這種人,註定悲劇,不會有結果——林黛玉愛上一個賈寶玉。

而他寫到霍拉旭(Horatio),真是偉大。哈姆雷特這個人,身邊一定得有個霍拉旭這樣的人。哈姆雷特對任何人說話都不正經,挑剔,疙瘩,唯對霍拉旭句句實話,心照不宣——不是霍拉旭偉大,不是哈姆雷特偉大,是莎士比亞偉大。

歐美人喜歡狗,我喜歡霍拉旭。

中譯莎本,我以為最好的是朱生豪,譯成全集。

脚注

文章版權持有者: © 木心美術館。未經許可,不得擅自轉載使用。

撰稿人: 木心

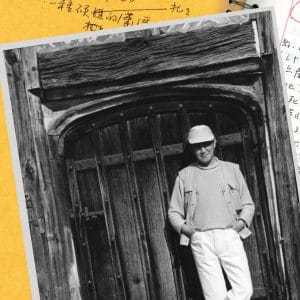

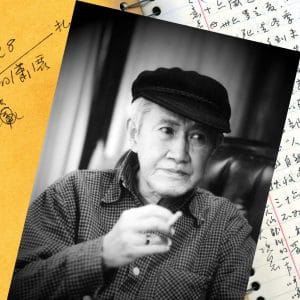

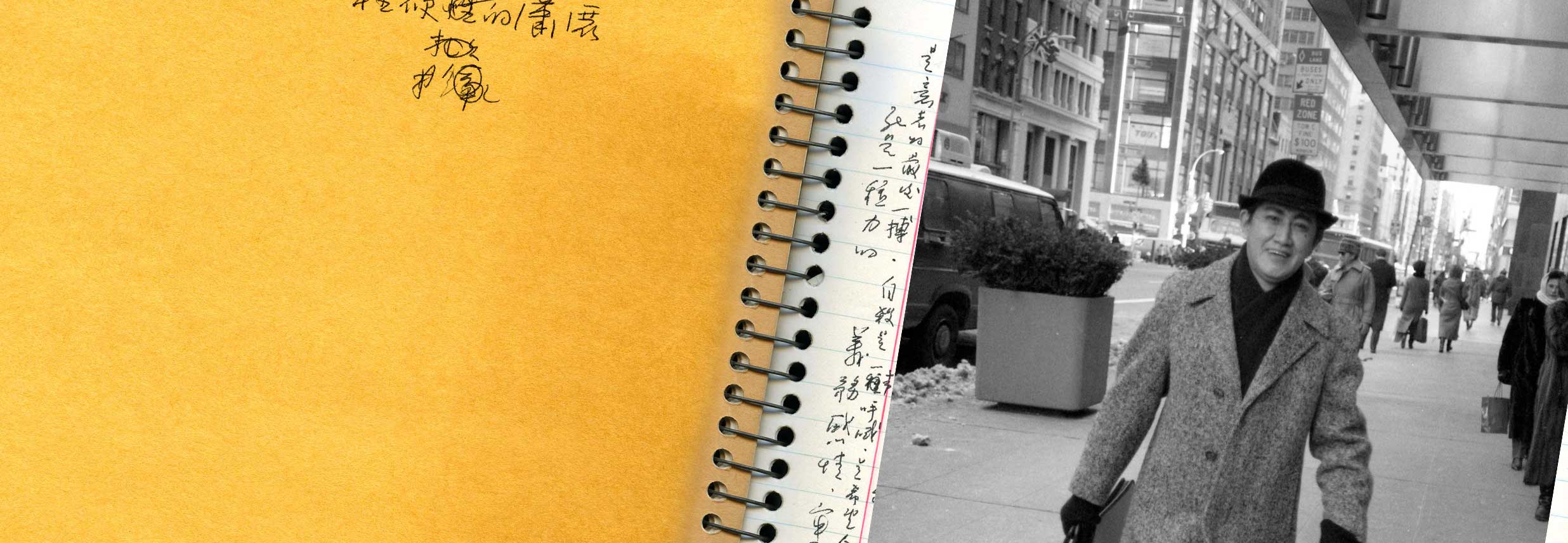

木心(1927-2011),畫家,文學家、詩人,烏鎮人,12歲寫詩,16歲在當地報刊發表散文。五十年代後,分別任中學教師與上海工藝美術設計師,私下寫作,積著作二十種,文革初抄沒。前後三度被囚禁,成獄中手稿66頁。 1979年獲平反,任工藝美術家協會秘書長。 1982年移居紐約。重啟繪畫與寫作,分別在海峽兩岸先後出版詩集、文集三十餘種。同期,作畫不輟。 2001年,耶魯大學美術館為其舉辦大型個展,並巡迴芝加哥美術館、夏威夷美術館、紐約亞洲協會美術館,隨展出版精裝畫冊。新世紀木心應家鄉烏鎮竭誠邀請,於2006年回鄉定居。 2011年逝世。同年,烏鎮為之起建「木心美術館」。 2011年,首部英譯小說集《空房》在美國出版,獲美國出版人周刊等書評機構好評。 2012年底,木心在紐約為華裔藝術家講授五年世界文學課的聽課筆記《文學回憶錄》出版,獲兩岸各種年度圖書獎五種。