第四十一講:十九世紀英國文學(三)

延續《十九世紀英國文學》(二),木心在本文中從女小說家抬頭談到吉辛及王爾德(Oscar Wilde),緊接略述十九世紀文學批評及英國散文家。

一九九一年四月七日

喬治·艾略特(George Eliot,1819-1880)。也是當時著名的女小說家,艾略特是筆名,很男性(喬治· 桑也是筆名,很男性),本名瑪麗·安·埃文斯(Mary Anne Evans)。少女時受良好教育,後來靠自學,成績可觀。通法、德、希臘、希伯來語,早年靠翻譯起家。與父不合,父親去世後離國旅遊(說到旅遊,想到觀光業,非常痛恨。觀光業一開始就不光彩。以後大家去,一定要了解該國歷史。從前的大人物,一趟旅遊,影響一生)。回國後遷去倫敦,住在《西敏寺評論》(Westminster Review)雜誌出版人家中,任編輯,也大量投稿——最理想還是一大筆遺產,終生旅遊。

初有短篇小說集《教區生活場景》(Scenes of Clerical Life),不太為人注意(始用喬治·艾略特筆名)。40歲發表第一部長篇小說《亞當·彼得》(Adam Bede),出名。眾人猜作者是誰——狄更斯段數高,不猜人,看筆調,說:一定是女作家。

後與評論家劉易斯(George Henry Lewes)同居,劉易斯有妻子,在守舊的英國輿論界,對此倒也不太責備,可見他倆很相配。劉易斯的思想後來在艾略特的小說中大有流露。愛情的內容其實很簡單,沒有多大內容。為何有的愛情造成這樣大的歷史景觀?因為遇到挫折,不讓他們愛,於是道德、智慧出現,才顯得偉大。光是愛情,有多少東西?歌德說:「高昂的熱情,堅持不了兩個月。」一個高明的演員,在台上的高潮不超過二十分鐘。

愛情顯得好時,不是愛情,是智慧和道德。劉易斯與艾略特的愛,相互影響,所以長久。

作品風格質樸,熱烈,人事描寫都寫得實在而單純。通體看來,很大氣。就文學成就看,高於勃朗特(Brontë)三姊妹。畢生著作《羅慕拉》(Romola),我沒有看過。據說參考書用了五百多種。一般評論,英國女小說家以喬治·艾略特最偉大。

金斯萊兄弟。哥哥查爾斯(Charles Kingsley,1819-1875)更著名。終生任傳教士。劍橋畢業,留任歷史學教授。著作多。有小說、散文、詩。勤奮。小說三十五本,其中《希帕蒂婭》(Hypatia),寫一位優秀的希臘女子宣講新柏拉圖思想,被基督徒殺害。《水孩》(The Water-Babies)是英國孩子熱衷閱讀的小說。弟弟亨利(Henry Kingsley,1830-1876),寫過三部戰爭小說,名不如兄。文學史上總稱「金斯萊兄弟」。

二流作家有威爾基·柯林斯(Wilkie Collins,1824-1889)。他以情節取勝,寫惡人,讓人欽羨。為甚麼寫惡人呢?司馬遷擅長寫、也喜歡寫惡人。惡人有一種美,司馬遷把他們列入「列傳」。張飛在傳統戲曲中是黑臉,但在頰邊添些粉紅,看去很嫵媚。梅里美(Mérimée)也愛寫惡人,強盜,流氓——卡門多惡,做愛時蒼蠅多,擊蛋於牆,移蒼蠅叮蛋,自己脫身。

有本事,拿自己作模特,寫出一個惡人,惡得美麗。

還有查爾斯·里德(Charles Reade,1814-1884)。文字風格很好,寫淘金、遊民。聽說寫文藝復興很有本領。

路易斯·卡羅(Lewis Carroll,1832-1898)。《愛麗絲夢遊仙境》(Alice’s Adventures in Wonderland)。據現在說,是為一個女孩寫的。一出版即風行各地,幾乎任何國家都有譯本。

布萊克摩爾(Richard Doddridge Blackmore,1825—1900)。當時就寫暴力,反對柔和的家庭小說。鄉土味很重。

羅伯特·路易斯·史蒂文森(Robert Louis Stevenson,1850-1894),不是二流,而是大作家了。我這一輩,無人不讀史蒂文森《金銀島》(Treasure Island),還有《新天方夜譚》(New Arabian Nights)。聽說在英國也無人不讀《金銀島》,尤為少年人喜。他是詩人,但被小說的名氣遮蓋。身體弱,租船在太平洋遊蕩,海上的空氣與冒險恢復了他的健康。據說其書信寫得極好,大家有心去找找看。

他的冒險小說一不寫愛情,二不寫悲劇。英文本領無敵,語言特別有彈性。純技術地去享受、欣賞他的英文本領,一定很有趣。

梅瑞狄斯(George Meredith,1828-1909),杜·馬里耶(George Du Marier,1834—1896),吉卜林(Rudyard Kipling,1865-1936)。這三人各有風格。梅瑞狄斯深刻,高超,文筆晦澀。杜·馬里耶是畫家,後來成小說家,成功了。吉卜林最優秀,他的特點,是不用奇特材料,可以平凡事而寫得恐怖。被許多人稱為文壇上的「彗星」。1907年得諾貝爾獎。曾來過中國。

喬治·艾略特、史蒂文森、吉卜林,這三人最好。

匆匆表過,留時間講哈代。我一直崇拜他,將來可能寫一篇哈代的論文。瓦萊里(Valéry)寫過《波德萊爾的位置》,名字多好。我也要寫《哈代的位置》。

他有多重意義。他的作品好到,在這個路子上我看到絕望為止。另一個陀思妥耶夫斯基,也讓我絕望。有些偉大的作品一派拒絕模仿的氣度,「不許動!」好像這麼說。

托馬斯·哈代(Thomas Hardy,1840-1928)。倫敦國王學院出身。16歲學建筑,數度得皇家建築師學會獎勵,25歲後才專事文學。一個大問題:一個天才如何認識自己?如果哈代的才智用在建築上,名利雙收,前程遠大——他不走。當時,他「一無所有」的是他的文學。一個天才是在他一無所有時,就知道自己的才能在哪方面。

起點,就要有這份自信。

然後,一本一本書,一個一個字,一個一個標點,證明自己是一個天才。

我認為哈代最好的小說是《苔絲》,全名《德伯家的苔絲》(Tess of the d’Urbervilles)。還有一本《裘德》,全名《無名的裘德》(Jude the Obscure)。還有一本《歸來》(The Return of the Native),中國曾有譯名《還鄉》。

他是真正的大家,大在他內心真有大慈大悲。他的行文非常遲緩,我讀時,像中了魔法一樣。文學家、畫家,常會羨慕音樂家,而音樂家、畫家,恐怕都得羨慕哈代行文的本領:如此長,溫和。讀時,心就靜下來,慢下來。他寫苔絲早起,鄉村的種種印象描寫,無深意,無目的。就是這種行文,描寫,了不起。

《還鄉》寫的是艾格頓荒原,將來我一定要去。他的浪漫,一種平心靜氣的,看不出來的浪漫。我讀時20多歲,後來又讀過幾遍,對這本書非常迷戀。那位紅土販子,平凡,忠實。總有一天我要去艾格頓荒原住幾夜。

像《苔絲》這種小說,福樓拜、托爾斯泰,看了都會發呆的。我想像福樓拜會說:「我還是寫得粗了,急躁了。」托爾斯泰,老實的滑頭,也會說:「他的才是小說,我們寫的還不是呢……」如果給陀思妥耶夫斯基看,他會說:「你注意到嗎?我用的方法也是這樣的。他用大調,我用小調。」

除了純粹的文學欣賞,偉大的小說是可以測驗人的。

哈代,陀氏,是一種方法的兩種用處。公平地說,福樓拜、托爾斯泰,是耶穌的衣服的一部份,重外在;哈代、陀氏,是耶穌的心靈的一部份,重內在。排小說的位置,哈代、陀思妥耶夫斯基是第一流的。普魯斯特、喬伊斯,不如他們。

藝術家貴在自覺。曹雪芹是半自覺的,哈代、陀氏是恰如其分地自覺;普魯斯特、喬伊斯,太過自覺了。

《裘德》是哈代的壓卷之作,易讀。我迷戀裘德這個人,他平凡,被人拖下泥潭,最後貧病交逼,高燒瀕死時還在大雨中上山頂赴約。整部書悲愴沉鬱,但偉大在平淡,一點不用大動作。

出書後遭冷落嘲罵。哈代人也老實,居然就從此不寫小說了。如果我活在那個時代,一定仗義執評,痛罵那些有眼無珠的混賬,使哈代先生心情轉佳。現在歷史還了公道,那幫批評家已無蹤影,而《裘德》巍然長存。

我以後還要讀。你們也一定要讀,大陸有很好的譯本。

以後我寫長篇小說,一定要和兩位人物商量——不是模仿——哈代和陀氏,不斷不斷看他們倆的書。

哈代可以教我的,是氣度。向陀思妥耶夫斯基可學的,是一種文字的「粘」度,一看就脫不開了。

我們面臨兩種貧困:知識的貧困,尤其是品性的貧困。

哈代,多麼沉得住氣。伏筆嗎?到後來他也不交代了。氣度大!陀氏的結搆的嚴密度,衣飾、自然、環境,都不寫,全是人、對話,看得你頭昏腦漲,又心明眼亮。

知識學問是偽裝的,品性偽裝不了的。魯迅,學者教授還沒看清楚,他就罵了。

講文學史,三年講下來,不是解決知識的貧困,而是品性的貧困。沒有品性上的豐滿,知識就是偽裝。

哈代的小說,裏面有耶穌的心,無疑可以救濟品性的貧困。

英國小說談到這裏。還有兩位可以談談:吉辛,王爾德。

喬治·吉辛(George Gissing,1857-1903)。短命才子,死後作品被人發掘。長得俊美,聰明,學生時每得獎,立志研究學問,19歲時卻跟一女子戀愛,造成不幸婚姻。妻子揮霍無度,逼得他偷,進監獄。出獄後流亡美國,靠寫短篇小說謀生,後狼狽回倫敦。他很能寫,特別是《狄更斯評傳》(Charles Dickens: A Critical Study),但他敗給一個女人。

奧斯卡·王爾德(Oscar Wilde, 1854-1900)。生於愛爾蘭都柏林(那兒老出文學家)。父親是名醫,母親是文人,家庭沙龍裏都是名流。幼年即博覽名品,眼界氣度都高闊。高唱唯美主義,宣傳唯美主義,身體力行。訪美,進海關時,人問有何要保險,他說:「除了天才,我一無所有。」

太自覺了。用不著這樣說。

劇本寫得好。散文有《獄中記》(De Profundis,一譯《深淵書簡》),看是可以看的,但也就兩三句話可以借借。「太陽照著是金色,月亮照著是銀色,別人的事情,有一天會輪到自己。」說是很會說。大陸有《獄中記》譯本,出書極少,成珍本——珍貴的雜書。蕭伯納認為,即興的辯論,無人能與王爾德匹敵。口才極好。

他的唯美主義,是所謂「高舉旗幟」的。他說:「藝術模仿自然,我看是自然模仿藝術」。《謊言的頹敗》(The Decay of Lying),論文,也寫得好。我要損王爾德、羅曼·羅蘭,是我從他們家進出太久,一出門就損——其實他們沒有虧待我。

他說:「所有的藝術都是無用的。」當時這樣說,很痛快。又說:「詩像水晶球,使生活美麗而不真實。」才氣是橫溢的——讓蕭伯納佩服,不容易。他的「為藝術而藝術」,也可謂之「重新估價」。他反功利,反偽道德。他說:「我是社會主義者!因為在社會主義國家,才能人人為藝術而藝術。」

現在我們可以說,那是藝術的屠宰場。我如果帶他參觀,一進門,牆上就掛著一張皮。我告訴王爾德:這就是唯美主義那張皮。

王爾德不愧為一個智者,言論鋒利。不過,有時我想對他說:你別說得太多了。言多必失呀。

「作為一個個性獨特的人,一個善於講話、善於講述軼事的人,王爾德是一個偉大無比的人。」蕭伯納原話。

「我把我的天才用在生活上,對於藝術,我只用了一點點。」這是他的逆論。在《道林·格雷的畫像》(The Picture of Dorian Gray)中,他用透了這種逆論。當時看很痛快,現在看,逆論容易討好羨慕智慧的人。我討厭逆論,是因為說者常把讀者看輕。說得通俗點,是小兒科。

我的東西,常被人誤以為逆論,但我與王爾德的區別,是他的逆論基於說明甚麼東西,我並不急於說明甚麼。他是玉籠中的金絲雀,我是走在外面,聽取一片鳥叫。

為人生?為藝術?這爭論是世界性的。前後一百年,在社會主義國家是動武解決的,從世界範圍看,這場水深火熱的爭論卻越來越淡化,現在根本沒有這種爭論了。

大概到我40歲時,頓悟了:為人生而藝術,為藝術而藝術,都是莫須有的。哪種藝術與人生無關?哪種藝術不靠藝術存在?

黑格爾講,從小孩嘴里講的格言,和一個成年人講的格言,意思是不一樣的。我是老人了。我為這兩種思潮苦惱過幾十年,現在我悟了,說了,是有意義的。給大家講,是雙重的補課。

我們現在到了一個新的平面,回頭看,有一種重新評價的樂趣。先看中國:魯迅真的是為人生而藝術嗎?他的人生觀還是比較狹隘的。他對人生的回答,還是比較起碼的。徐志摩真的為藝術而藝術嗎?他和藝術根本是一種遊離的狀態,沒門兒。他的出國,不過是旅遊,他的東西,沒有點,沒有面,沒有線。所謂江南才子,他不過是「佳人」心目中的「才子」,魯迅根本瞧不起他。他的所有東西都是浮光掠影。

總之,一個文學家,人生看透了,藝術成熟了,還有甚麼為人生為藝術?都是人生,都是藝術。

這爭論,人類竟愚蠢了一百年。

少年時,人說我是為藝術而藝術。不肯承認,也不敢反對,好苦啊。

王爾德,文學技巧好,但整個控制不行。唯美到了王爾德身上,變成一種病(張愛玲也有這種病,常要犯病)。

王爾德的童話好。他的《快樂王子集》(The Happy Prince and Other Tales),是妙品——安徒生是神品——他的語言,妙在英國人才懂得的調弄語言。

他講起話來氣象很大。有一次喝醉後回旅館,見紀德,一見就說:「親愛的,對人類充滿深厚同情的文學,是在俄羅斯。」他又對紀德說:「思想總是朝陰影飛去。太陽是妒忌藝術的。」

說得多好。

他的兩大悲哀:一是唯美而不懂得美。他最喜歡的三張畫根本不美,死神、裸體、翅膀之類。最怕是喜歡甚麼,就去藝術中找——這好比一個美食家張開嘴,口中沒有舌頭。二是他在生活上是個失敗者。他自稱「天才用在生活中」,正好相反。健康、靈活、明智、健美,善於保護自己,留後路,這才是生活中用天才。這是要本錢,要條件的。王爾德沒有這個本錢。

甚麼是藝術家?要把天才用到生活上而不配,去用在藝術上者,就是藝術家。

要自己識相。

我第一次剃了頭照照鏡子,又黃又瘦,還有甚麼希望?這麼一個人,只好乖乖兒畫畫,乖乖兒寫文章。偶有風流,算是意外收穫。偉大,才氣,有甚麼用?面對美人,人家一笑,就跟人走了。

我們流亡國外,不好老老實實到中國街去買點菜吃。生活要保持最低限度的瀟灑,不要像王爾德那樣弄到老而丟臉,死在旅店。早年他與情人飲酒,揮霍無度。

他說:耶穌是第一個懂得悲哀之美的人。

最早翻譯王爾德的,是張聞天。尼釆的書的譯者,是楚圖南。

要自己會料理自己。思想家,第一不要瘋。藝術家,第一不要倒下去。

本來站不直,靠藝術才站站好,怎能跌倒?連藝術的面子也會丟。我寧可同情瘋的思想家,不同情跌倒的藝術家。王爾德沒有晚年。他跌倒了,敗了自己。所謂「不以成敗論英雄」,那是指政治家、軍事家。藝術,就要以成敗論英雄。

哪有「此人寫得不好,卻是個天才」之說?

講講十九世紀的文學批評。

批評成為一種門類,從英國雜誌開始。一是《愛丁堡評論》(The Edinburgh Review),創刊於1802年。一是《每季評論》(The Quarterly Review),創刊於1809年。兩刊競爭,「批評」於焉誕生。

後又有二刊出,然後「評論」風行一時。這是文學的新的航向,新的福音(我一直主張辦同人雜誌——可是沒有「人」呀)。

《倫敦雜誌》(London Magazine)出來後,更為成熟,全是一流人才一流作品,德昆西、卡萊爾,等等。

散文因此風氣大盛。作家各找各的領土,新舊兩派打仗,一時百家爭鳴——豈不有點像我們的「五四」時期嗎?

初期英國散文有三派:一派屬《愛丁堡雜誌》;一派屬《倫敦雜誌》;一派不屬上述兩雜誌。

德昆西(Thomas De Quincey,1785—1859)。論文與散文全集,共二十二冊,敘述本領極高,嚴肅而滑稽,幽默而恐怖,最出名的是《一個吸鴉片者的自白》(Confessions of an English Opium-Eater),空空實實,真真假假,後來一提德昆西,都要提這本名著。

查爾斯·蘭姆(Charles Lamb,1775—1834)。愈近現代愈受尊敬。我對他一見鍾情。少年時能看到的,不過是別人節引他的話,一看就狂喜:「童年的朋友,像童年的衣服,長大就穿不上了。」好啊!一句話,頭腦、心腸、才能,都有了。

還有「吃飯前的禱告」,他說:「輪到我禱告,曰:『在座沒有牧師嗎?謝天謝地。』 」

把憤慨而幽默、淵深而樸素混在一起的,是蘭姆。在世界範圍中,蘭姆,瓦萊里,我特別認同。據說蘭姆為人很好,人見人愛,我及不上。我是人見人恨。他熱愛倫敦,我痛罵上海人——他脾氣好,我也該學學。

鄭重推荐蘭姆的《伊利亞隨筆》(Essays by Elia),是他的精華所在。另有《莎氏樂府本事》(Tales from Shakespeare),流傳極廣,曾是最流行的英文課本。

他非常敬重古典作品,喜歡古典作品中的恬靜。

最好的東西總是使人快樂而傷心。魏晉人夜聽人吹笛,曰:奈何奈何?

蘭姆寫得這麼好,我怎麼辦呢,也只有好好地寫。

文章版權持有者: © 木心美術館。未經許可,不得擅自轉載使用。

撰稿人: 木心

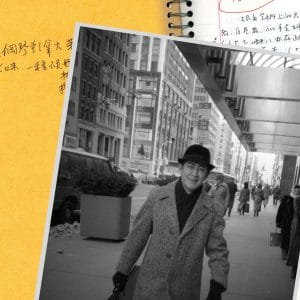

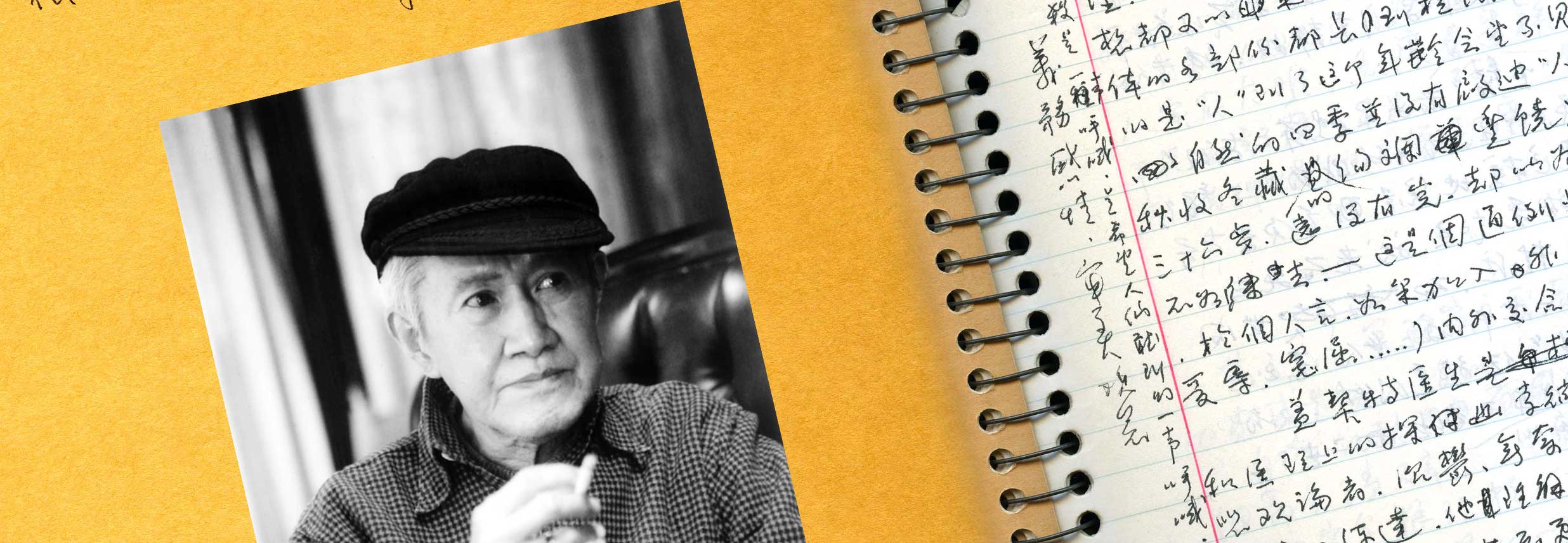

木心(1927-2011),畫家,文學家、詩人,烏鎮人,12歲寫詩,16歲在當地報刊發表散文。五十年代後,分別任中學教師與上海工藝美術設計師,私下寫作,積著作二十種,文革初抄沒。前後三度被囚禁,成獄中手稿66頁。 1979年獲平反,任工藝美術家協會秘書長。 1982年移居紐約。重啟繪畫與寫作,分別在海峽兩岸先後出版詩集、文集三十餘種。同期,作畫不輟。 2001年,耶魯大學美術館為其舉辦大型個展,並巡迴芝加哥美術館、夏威夷美術館、紐約亞洲協會美術館,隨展出版精裝畫冊。新世紀木心應家鄉烏鎮竭誠邀請,於2006年回鄉定居。 2011年逝世。同年,烏鎮為之起建「木心美術館」。 2011年,首部英譯小說集《空房》在美國出版,獲美國出版人周刊等書評機構好評。 2012年底,木心在紐約為華裔藝術家講授五年世界文學課的聽課筆記《文學回憶錄》出版,獲兩岸各種年度圖書獎五種。