老舍《二馬》導讀

老舍的《二馬》記錄了二十世紀二十年代的一對中國父子在倫敦經營一家古玩舖的經歷。在對這部小說的導讀介紹中,安妮·維查德(Anne Witchard)探討了老舍如何用幽默的筆調塑造人物生活,直面種族主義。

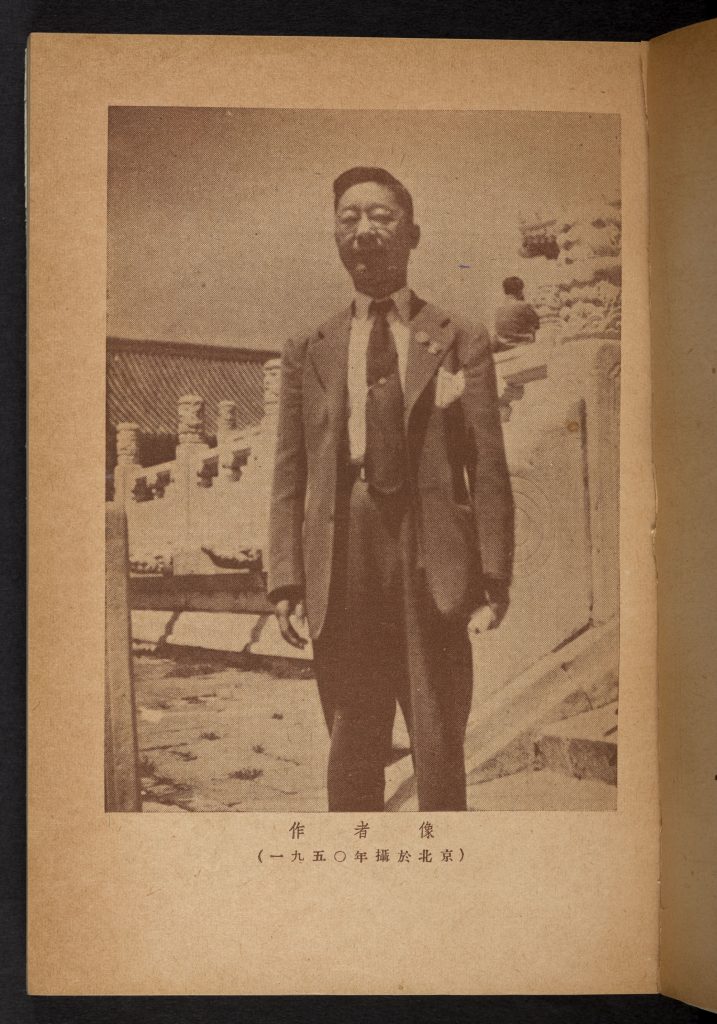

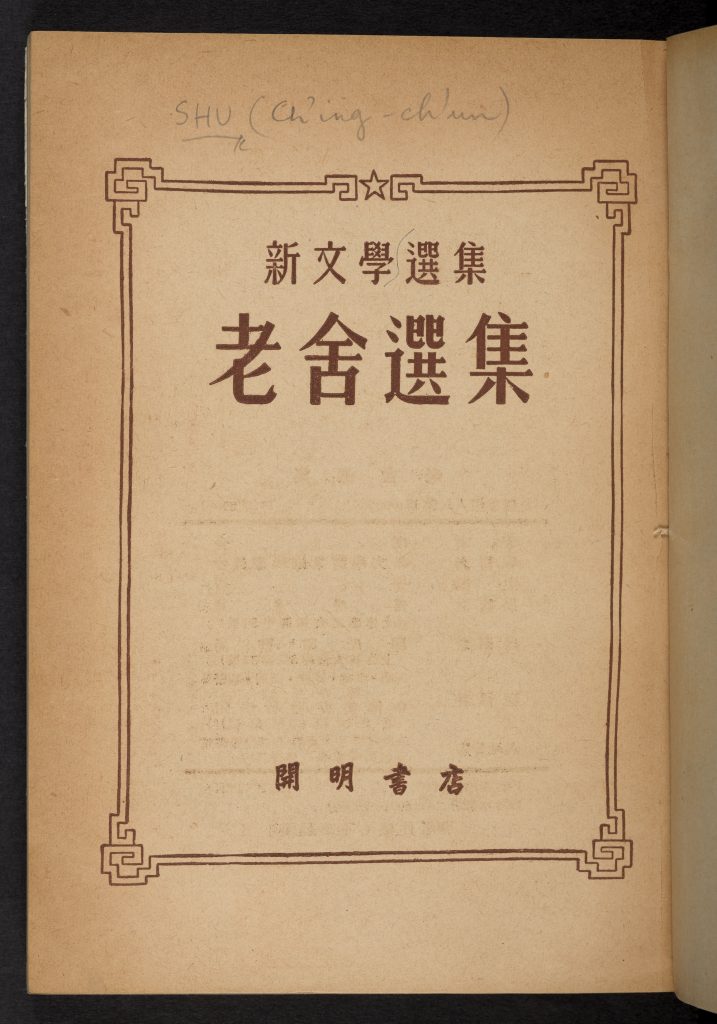

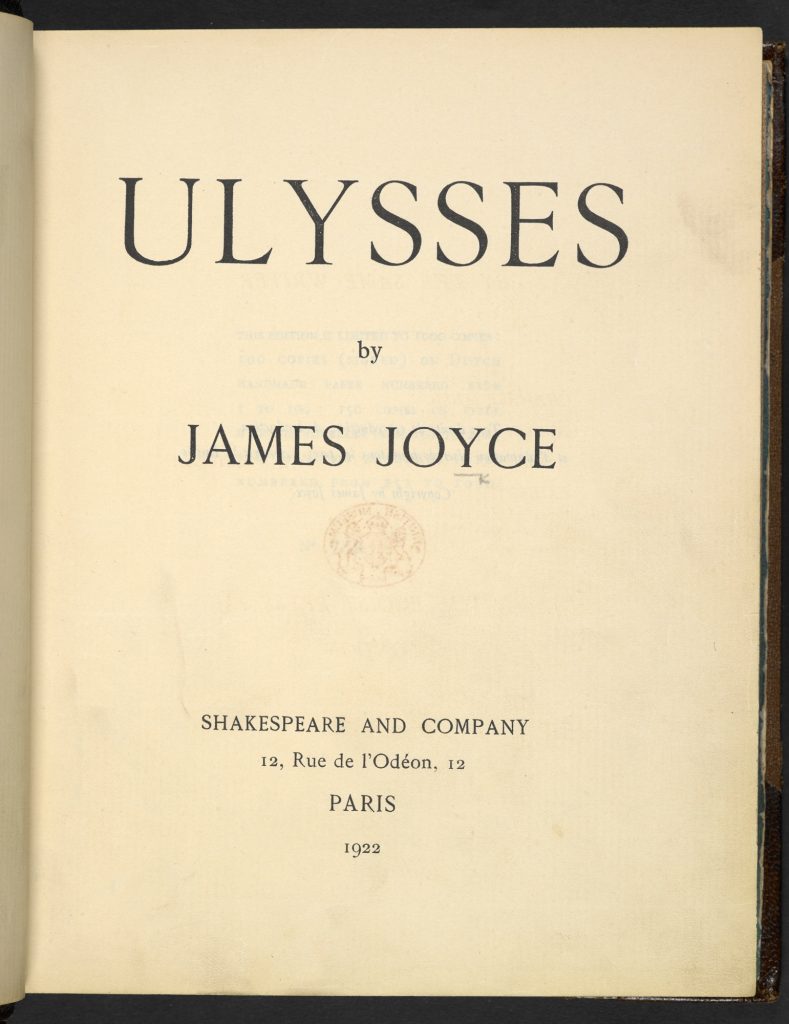

老舍(1899-1966)是二十世紀最重要的中國作家之一。但英國讀者此前對他的了解多限於無產階級經典著作《駱駝祥子》。他的二十年代悲喜劇傑作《二馬》最初於1929年在中國出版。直到2014年,企鵝經典才重新發行這本曾經默默無聞的小說,並採用已故翻譯家杜為廉(William Dolby)此前從未發表過的英文譯文,老舍這部出色的諷刺小說也因此終於得到應有的關注。

二十年代倫敦華人生活樣貌

《二馬》以老舍1924年至1929年在倫敦大學東方學院(School of Oriental Studies)教授中文的親身經歷為基礎,展示了當時居住在倫敦的華人的獨特生活樣貌。小說最初是為中國讀者而寫,控訴英國殖民主義的頑固不化和基督教的虛偽。同時,中國人的頹廢和派系內鬥與具有前瞻性的英國知識分子社會一些令人欽佩的方面又形成鮮明對比。最後,面對中國在受帝國主義和殖民主義嚴重影響的全球秩序下的弱勢地位,小說發出了慷慨激昂的警醒呼籲。

小說兩位主人公是鰥夫老馬和他的兒子馬威,也就是標題中的“二馬”。老馬是舊中國的遺民,對滿清貴族的精緻生活念念不忘,他相信“作買賣,拿著血汗掙錢,沒出息!”相比之下,馬威是後革命中國的典型年輕人。二十一歲的他渴望社會變得更好。他們來到倫敦的原因是因為馬先生的哥哥將聖保羅大教堂附近的一間古玩鋪遺贈給了他們。父子倆逐漸適應新生活的過程為我們提供了中國人看待客居異國經歷的視角,否則對這一際遇的描述往往是片面的,並且受那個時代的種族主義偏見所扭曲。

直面种族主义和排华情绪

二十世纪二十年代的英国小说、戏剧和电影以其对中国人的冒犯性刻板印象而著称。这不可避免地对生活在伦敦和英国其他地方(如利物浦)的中国人的生活产生了不利影响。蒋彝在他的作品《哑行者:伦敦画记》(The Silent Traveller in London,1938)中评论道,“我们中的一些人以沉闷的方式保持距离;一些人拒绝混入圈子,因为他们会被问及许多来自有关中国生活的通俗书籍和电影的难题”。作家萧乾说,“很难找到愿意为东方人理发的理发师,而租房几乎更不可能”。

虽然这么说,但在两次世界大战期间来英的所有中国作家中,老舍是唯一一位在创作中直面排华叙事传统的(排华情绪被定义为对中国、中国人和文化的恐惧或强烈厌恶)。《二马》对当时流行的“黄祸论”以及对伦敦唐人街的刻板影响进行了有意反击:

“中国城要是住着二十个中国人,他们的记载上一定是五千;而且这五千黄脸鬼是个个抽大烟,私运军火,害死人把尸首往床底下藏,强奸妇女不问老少,和作一切至少该千刀万剐的事情的。”

相比之下,老舍的这部小说让我们对当时居住在东伦敦莱姆豪斯(Limehouse)的小型华人社区的掌柜、餐馆老板、海员和贫困学生的实际生活有了相当独特的了解。

老舍的诙谐幽默

从他笔下的主人公抵达英国的那一刻起,老舍就开始施展他的风趣幽默。他对中英关系的纷乱历史和英国人态度的诙谐评论为小说定下了基调。英国海关官员对待外国人时“把帝国主义十足的露出来”。但二马的行李箱中只有“几件绸子衣裳,和几筒茶叶”,“幸而他们既没带着鸦片,又没带着军火。”

从社会地理学的角度来看,马先生位于圣保罗大教堂附近的店铺,为生活在西伦敦布鲁姆斯伯里和东伦敦莱姆豪斯的两个不同阶级的华人之间架起桥梁。二马和经济条件较好的中国留学生一样,租住在大英博物馆附近的一间小寄宿屋中,这些房间“还可以租给中国人,并不是这一带的人们特别多长着一分善心,是他们吃惯了东方人,不得不把长脸一拉,不得不和这群黄脸的怪物对付一气。”年轻的马威常常冒险去码头区,在莱姆豪斯唐人街的中国饭馆吃碗三鲜汤面或者蛋炒饭,老舍本人在孤独或想家时也常常这么做。

二馬與女房東溫都夫人和她的女兒瑪力的關係

當他們在倫敦各區和英國社會的細微末節中摸索時,二馬發現他們的存在在不同人身上會引發不同的反應——學者對他們很好奇,店主覺得他們很可疑,伊牧師和其他“中國通”居高臨下地對待他們,小孩子則常常直接辱罵他們。

二馬與好心的房東溫都夫人(Mrs Wedderburn)和她不拘小節的女兒瑪力(Mary)的關係構成了小說的關鍵。附庸風雅的倫敦女房東的弱點——這種形像也是那個時期英國小說的固定套路——和老馬的貴族虛榮一樣被溫柔地解構了。老舍根據自身經歷觀察到,女房東的女兒經常成為中國留學生的妻子。最重要的是,他認識到“這就是小說素材”。瑪力·溫都常常不經意地粗魯對待馬威,並不是因為她天生惡意,而是受到她所接觸的大眾媒介和文學作品中的中國人形象的影響,她相信:

“好像中國人的用毒藥害人是千真萬確……她就不懂得什麼叫得罪人。自要戲裡有個中國人,他一定是用毒藥害人的。電影,小說,也都是如此。”

當馬威被瑪力的腿和時髦短裙吸引時,他對英國人男女老少逍遙自在的生活也感到困惑,“溜冰場,馬戲,賽狗會,賽菊會,賽貓會,賽腿會,賽車會,一會跟著一會的大賽特賽——英國人不會起革命,有的看,說,玩,誰還有工夫講革命。”他的父親對“洋鬼子”,尤其是女性的奇思異想的不解也是小說幽默的主要來源之一。缺少了兒子的敏銳敏感,老馬反而更容易融入他的英國房東們。那個夏天,姑娘們都帶著寬邊草帽,“帽沿上插著無奇不有的玩藝兒,什麼老中國繡花荷包咧,什麼日本的小磁娃娃咧,什麼駝鳥翎兒咧,什麼大朵的鮮蜀菊花咧”。老馬寫了個“美”字,溫都夫人將它縫在了瑪力的帽箍上,心想女兒這頂繡著中國字的帽子“一定惹起一種革命”。然而,老馬發現她把字縫倒了,現在“美”看著好像“大王八”三個字,他只能強忍住笑意。

老舍筆下的倫敦和倫敦人

新潮女性、咖啡館和酒館、運動和約會,這些倫敦人日常關注的問題很快就成為二馬生活的一部分。老舍對英國人的感情是矛盾的。他的小說批判了他們的傲慢、種族和階級歧視以及狹隘的愛國主義。伊牧師的兒子保羅“去看足球,棍球,和罵中國人的電影什麼的,是風雨勿阻的”。而且他“在街上能冒著雨站三點鐘,等著看看皇太子”。牙買加裔美國詩人克勞德·麥凱(Claude McKay)曾將二十世紀二十年代倫敦普遍存在的種族偏見氛圍描述為“像霧一樣令人窒息,它不僅將你包裹起來,而且像一個扼死人的噩夢一樣進入你的喉嚨”。隨著就業市場愈發低迷,經濟蕭條逼近,曾經對那些從大英帝國各個角落來英參戰的外國人展現出的歡迎態度已逐漸消失。在萊姆豪斯和英國其他地區發生種族騷亂後,為了強行遣返和限制移民——他們在法律中被稱為“有色人種”(coloured)和“外國人”(aliens)[1]——入境,英國政府在1920年和1925年對《外國人法》(Aliens Act)增加了更多限制。這些問題都是老舍在這部小說中談到的。

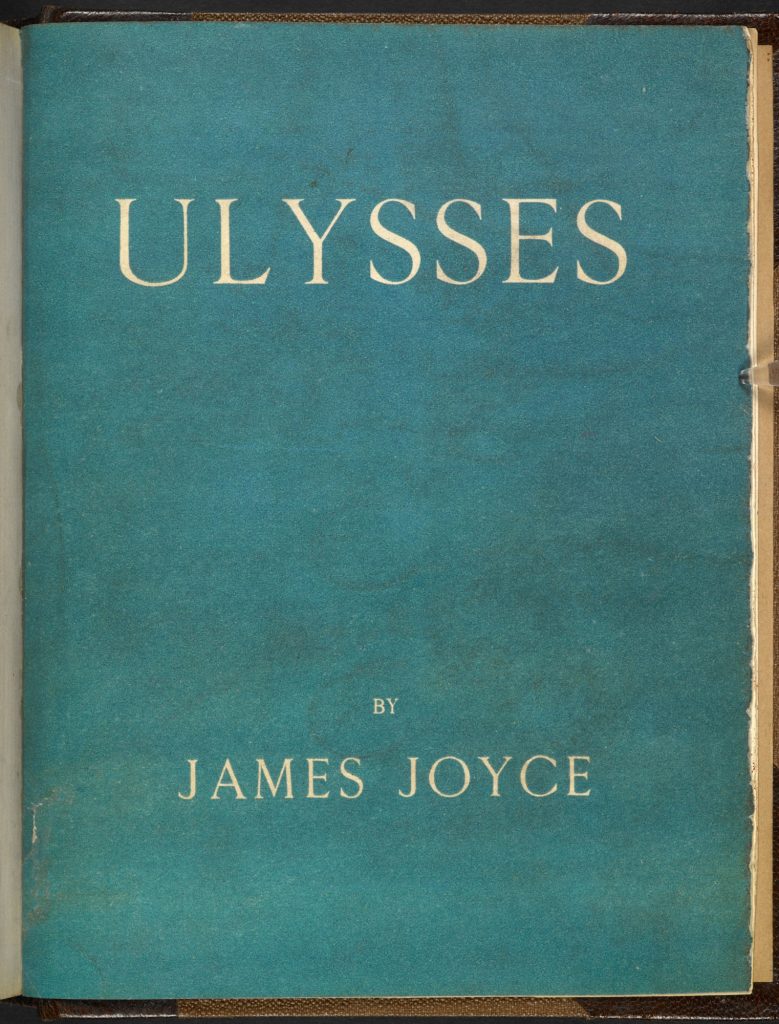

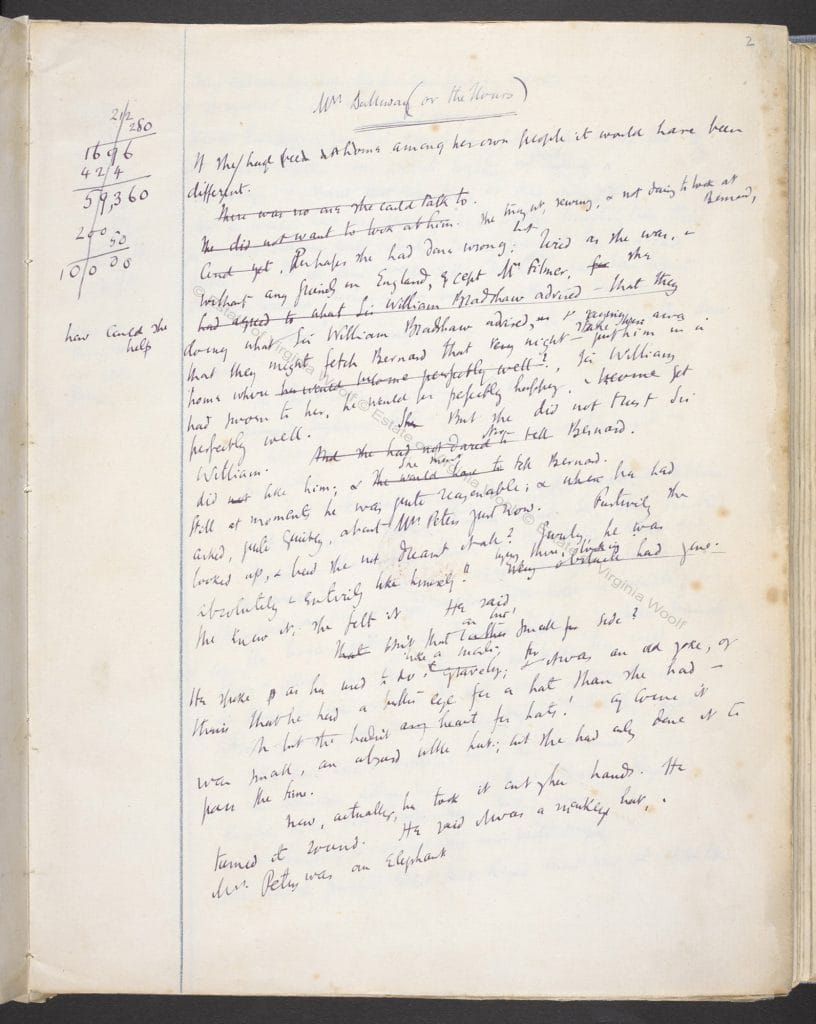

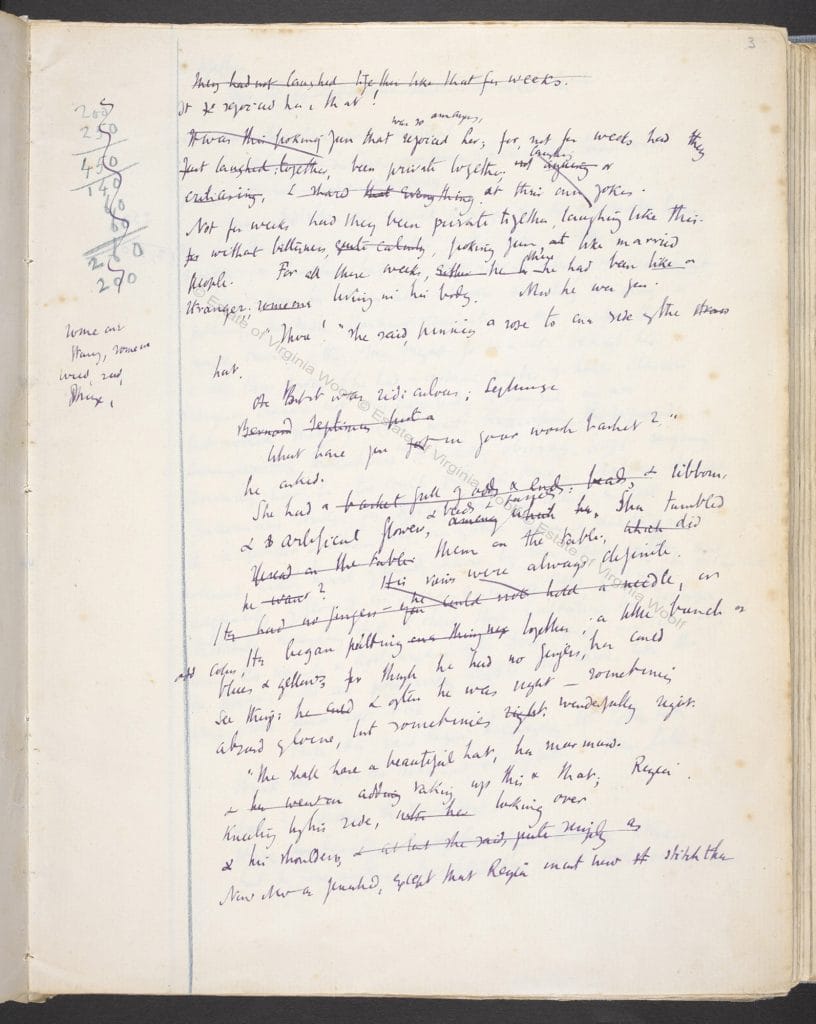

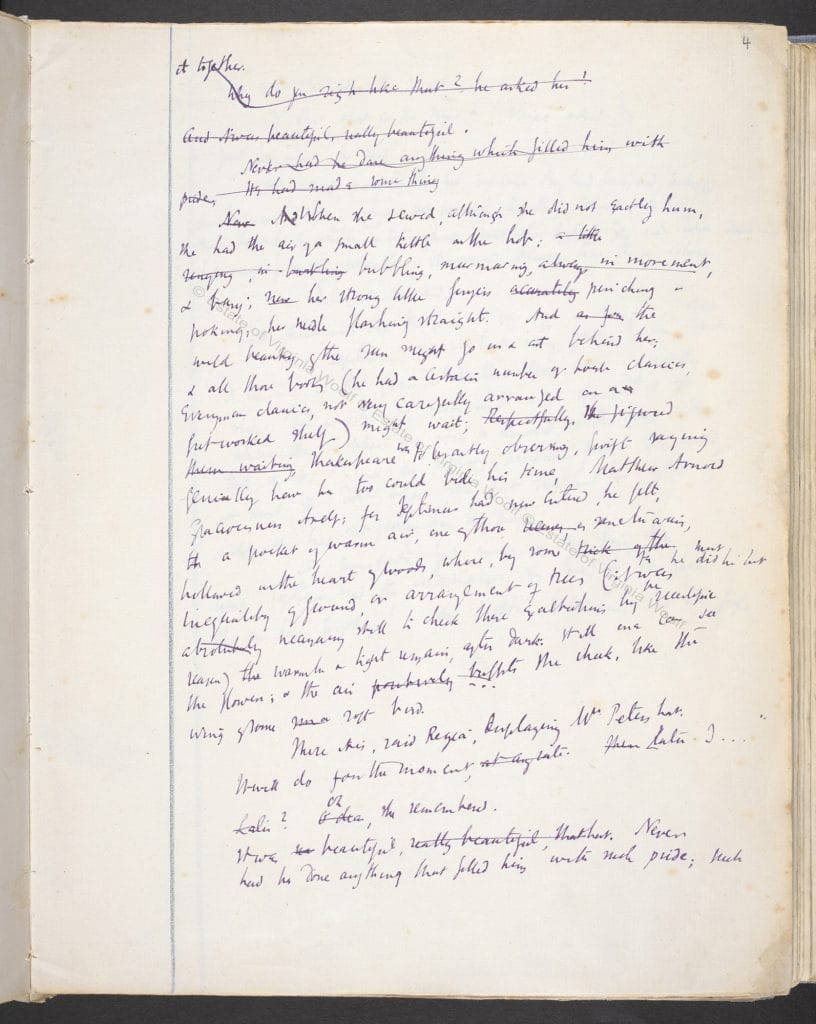

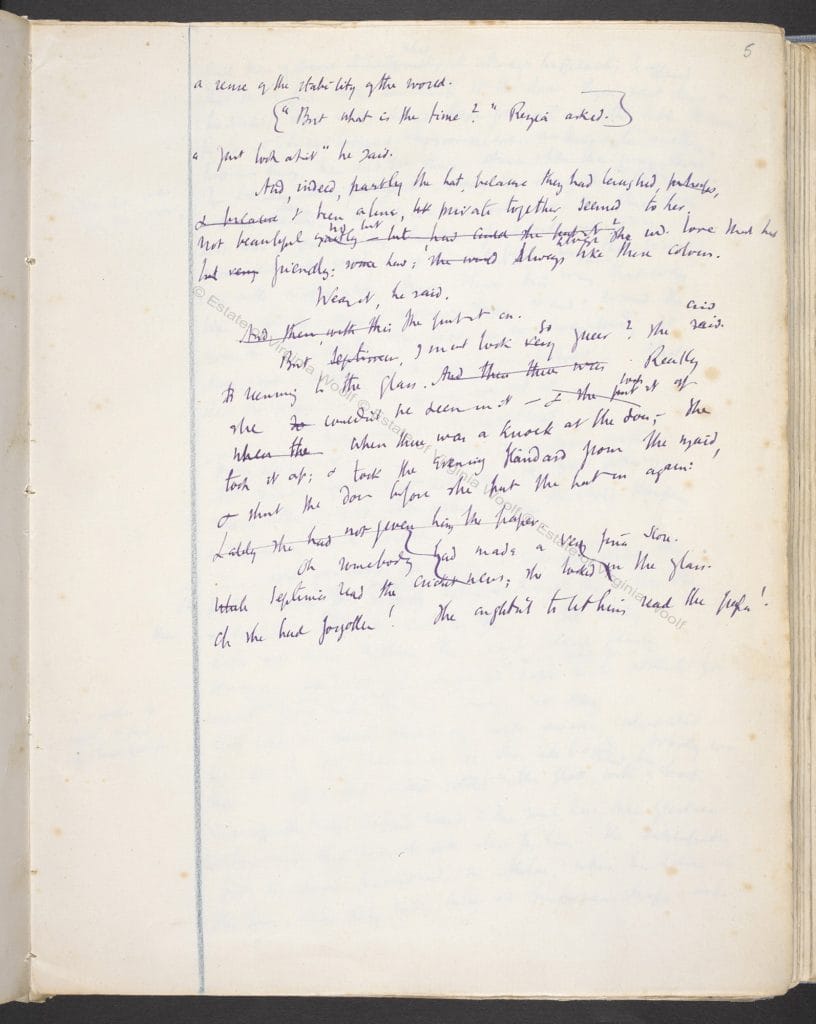

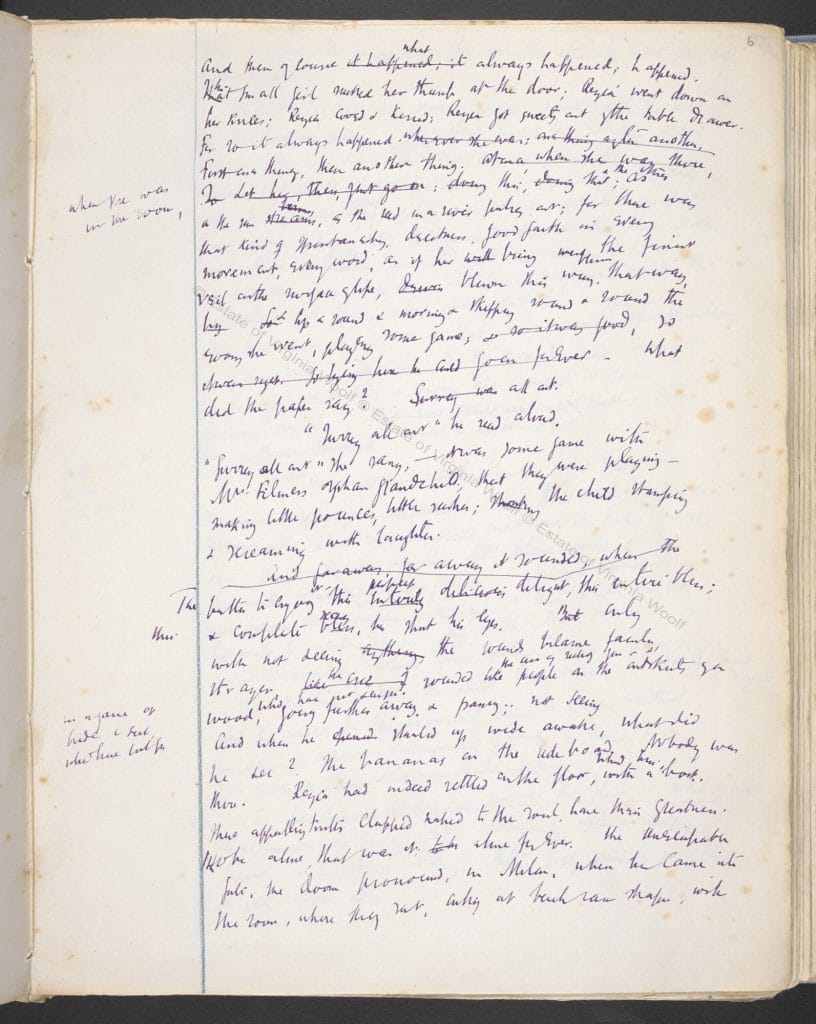

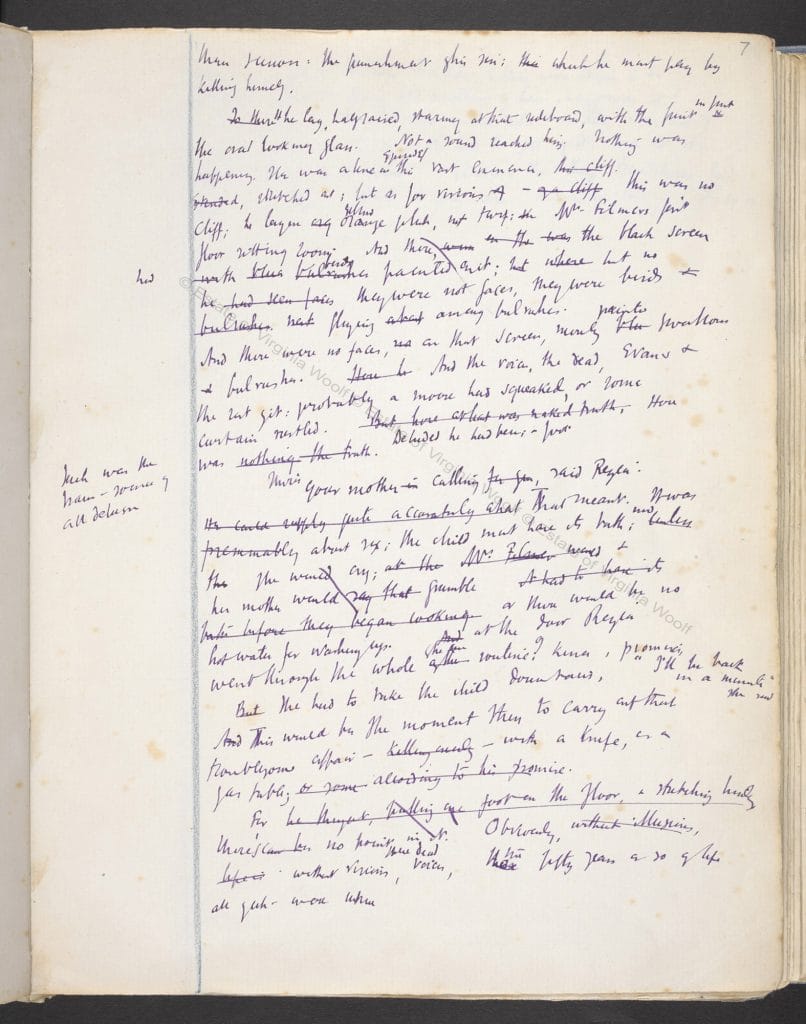

這些社會問題也對小說的年輕主人公馬威的心理造成了一定的破壞性後果,通過描寫他對瑪力注定失敗的愛慕,老舍對此進行了文學探討,這也可以與當時其他關於倫敦的小說展開比較。閒暇時,老舍喜歡在安靜的東方學院圖書館裡如飢似渴地閱讀英國文學作品。他非常欣賞查爾斯·狄更斯和約瑟夫·康拉德的小說,他也閱維吉尼亞·吳爾芙和詹姆斯·喬伊斯最新的實驗性作品。老舍對馬威內心的疏離感以及對城市社會地形的描寫與奧爾德斯·赫胥黎的《滑稽的環舞》(1923)和維吉尼亞·吳爾芙的《達洛維夫人》(1925)等都市現代主義的開創性作品一樣細緻入微。

老舍並沒有將倫敦描繪成灰暗陰冷的城市以配合馬威的失戀情緒,而是通過強調周圍環境的歡快而加劇這份痛苦的感覺。海德公園和攝政公園的花壇裡一年四季都開滿了花,“深紅的繡球”和“淺藍的倒掛金鐘”交相輝映,“向著陽光發笑”。甚至車流都是彩虹色的,“街上的汽車看著花梢多了,在日光裡跑得那麼利嗖,車尾冒出的藍煙,是真有點藍色了。”老舍筆下的倫敦是一個有著鮮豔花朵、猩紅色軍服、鋥亮的銅門環、條紋雨篷和臉色紅潤的少女的城市。在這裡,堅定的商業和享樂主義與停戰後的社會神經症以及個人的絕望形成強烈反差。

文章翻譯:馮優

文章內容可通過“創作共享”版權許可(Creative Commons License)使用傳播

撰稿人: 安妮·維查德(Anne Witchard)

安妮·維查德是威斯敏斯特大學英語文學和文化研究系準教授。她是《老舍在倫敦》(Lao She in London, 香港大學出版社,2012)的作者,書中將這位中國作家定位為跨文化現代主義的核心人物,受中英文學傳統碰撞的影響。她的研究興趣包括中國研究和現代主義。她的其他著作包括《托馬斯·伯克的黑暗中國風:萊姆豪斯之夜和唐人街的酷兒魅力》(Thomas Burke’s Dark Chinoiserie: Limehouse Nights and the Queer Spell of Chinatown,Ashgate,2009)、《英格蘭的黃禍論:排華情緒與世界大戰》(England’s Yellow Peril: Sinophobia and The Great War,Penguin,2014)。她編輯的合集包括《英國現代主義與中國風》(British Modernism and Chinoiserie,EUP,2015),以及與保羅·畢文(Paul Bevan)和鄭達共同編輯的《蔣彝和他的文友:旅英華人的文藝創作和社會交往, 1930-1950》(Chiang Yee and his Circle: Chinese Artistic and Intellectual Life in Britain, 1930–1950,香港大學出版社,2022)