珍·奧斯汀:社會現實主義和小說

珍·奧斯汀(Jane Austen)的書裏滿是尋常的人物、地點和事件,與當時其他小說截然相反。在本文中,凱西·薩瑟蘭(Kathryn Sutherland)探討社會現實主義在奧斯汀作品中的作用。

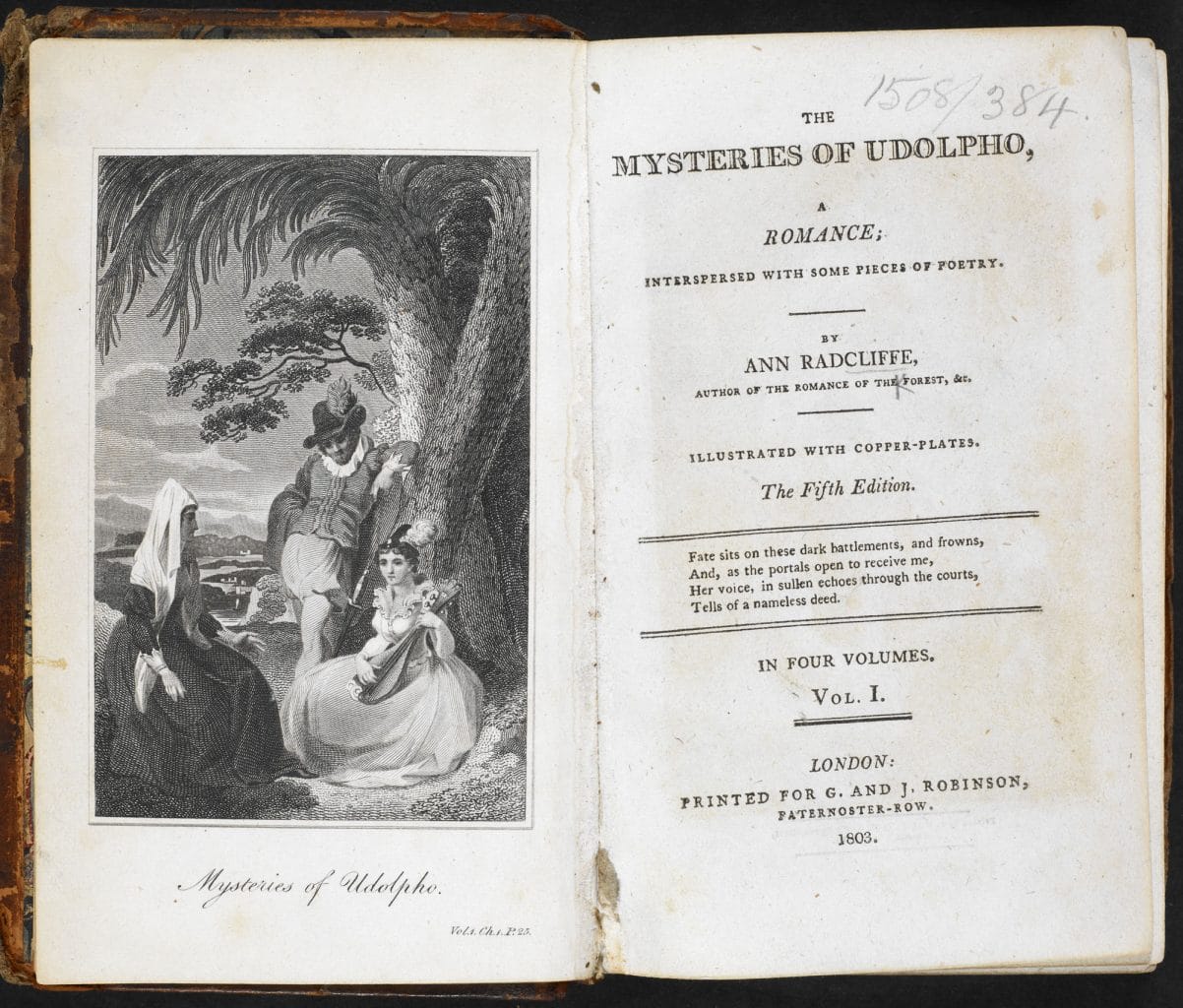

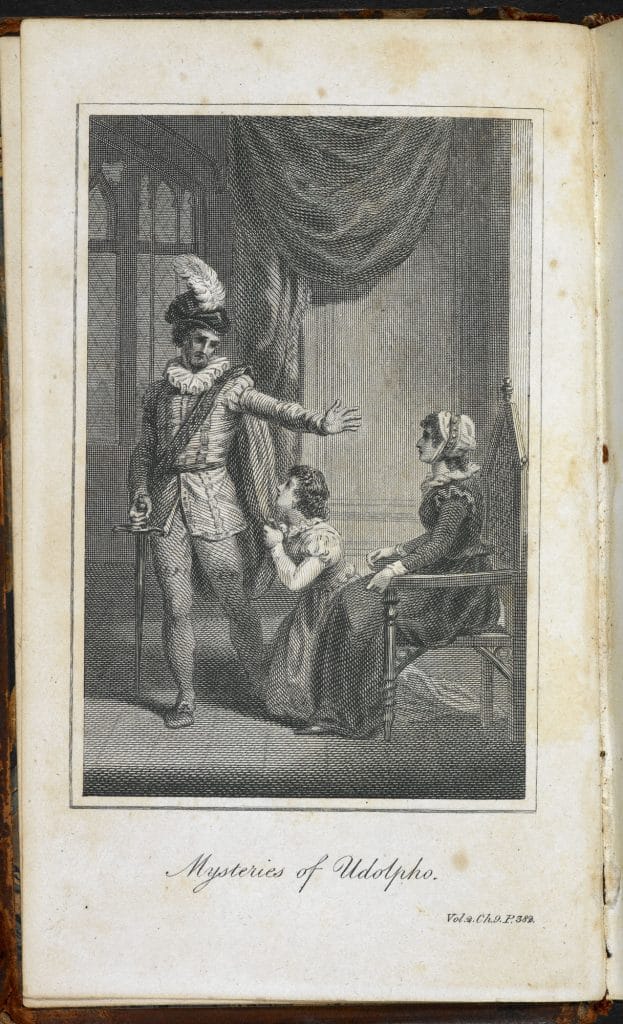

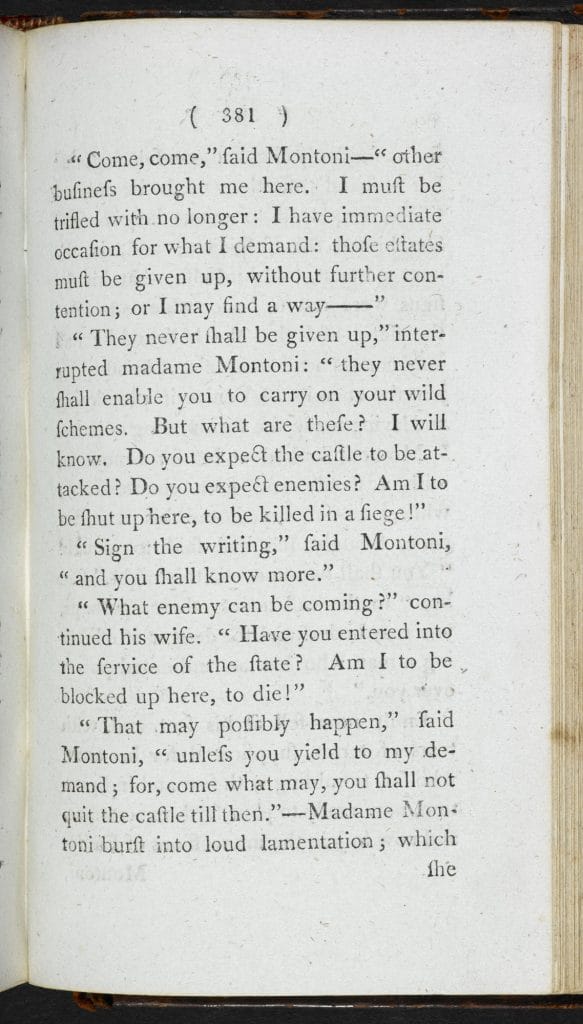

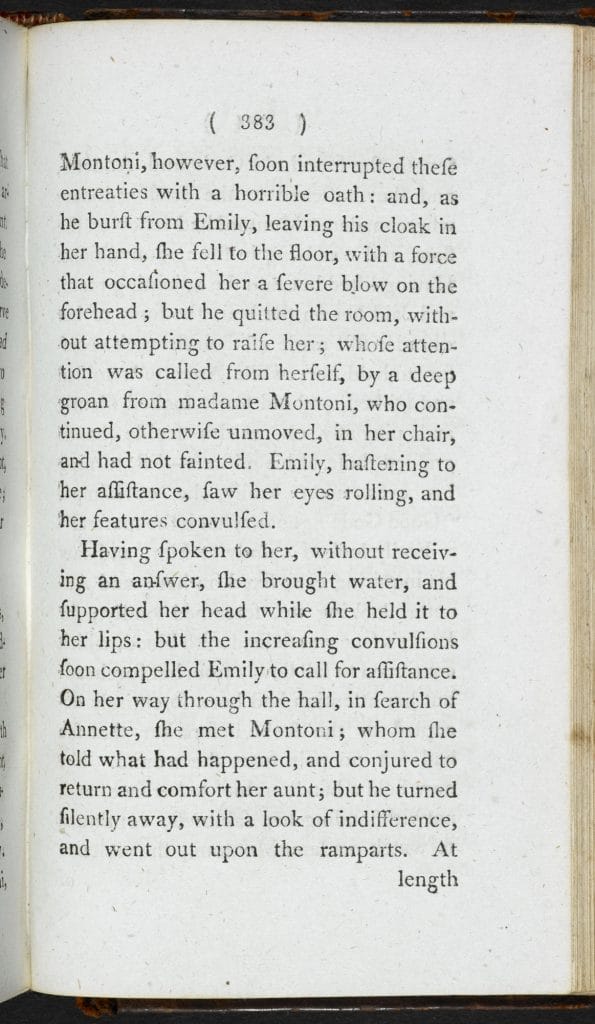

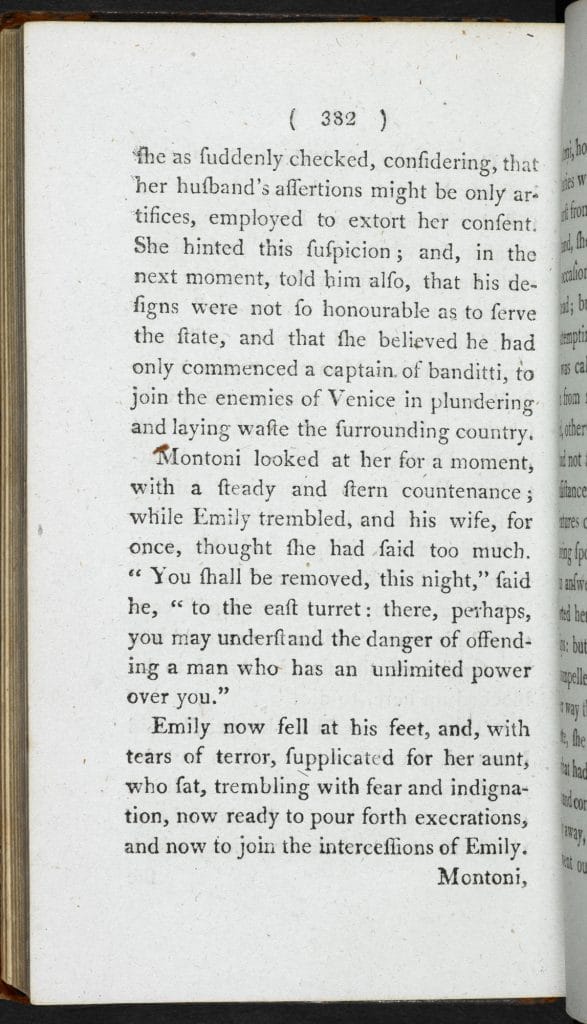

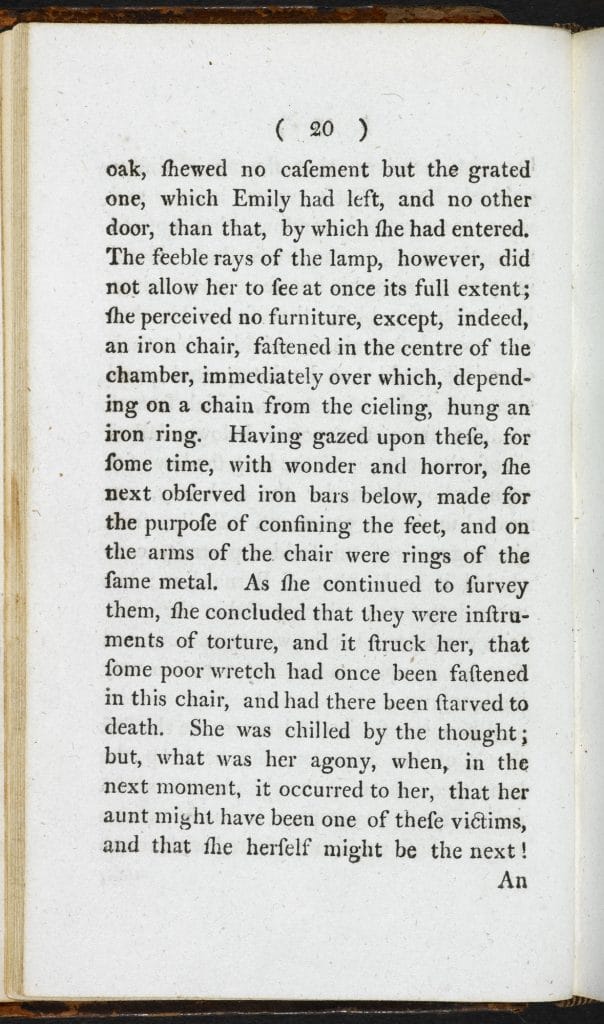

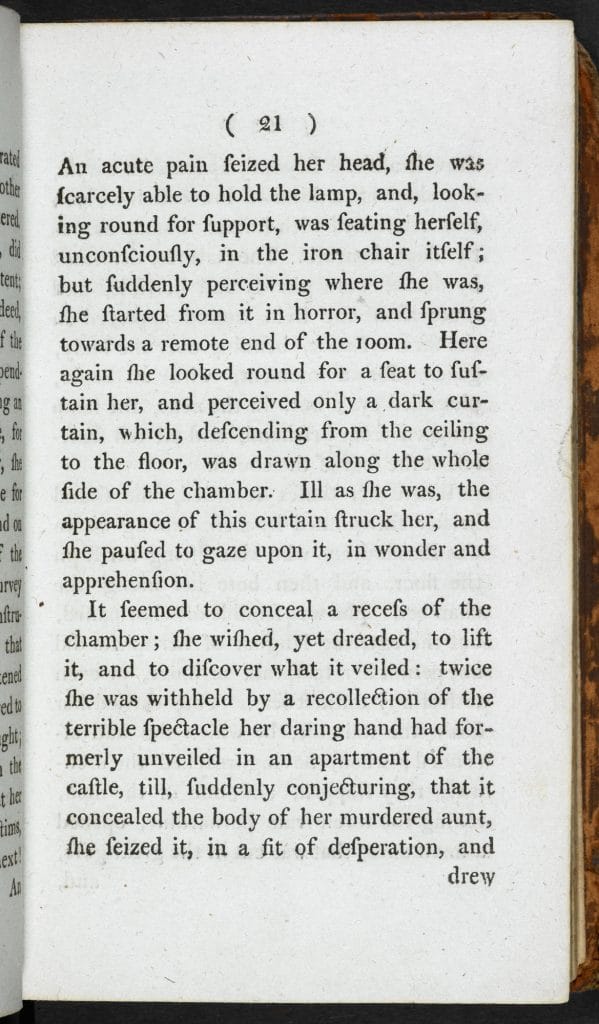

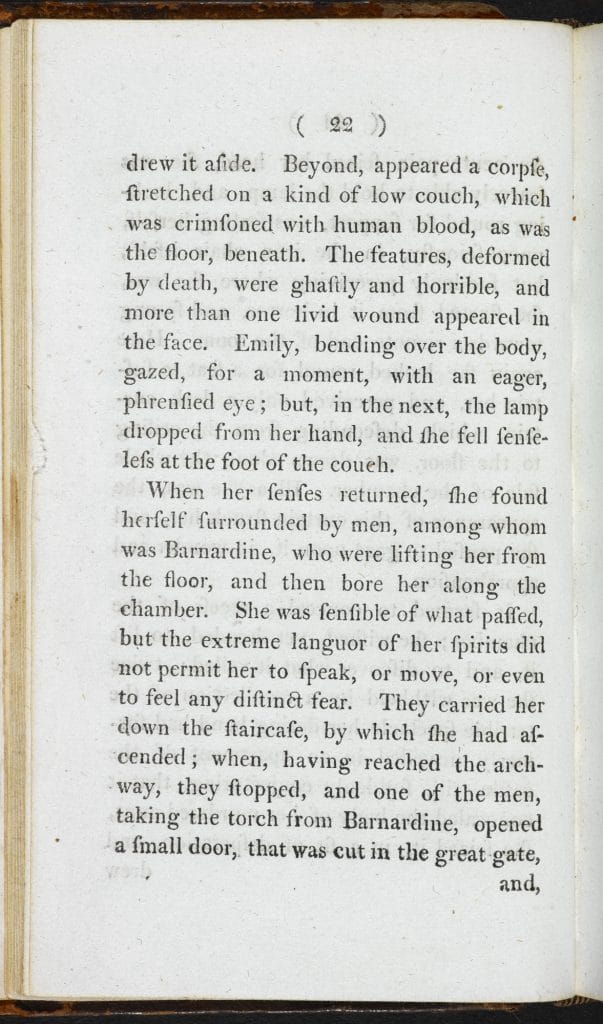

在珍·奧斯汀生活的時代,小說成為中產階級的主要娛樂之一。新書的價格讓人卻步,但有各種共用和借閱的途徑,例如流動圖書館、會員制圖書館和讀書俱樂部。雖然讀者眾多,小說的地位並不高。印刷媒體大量炮製小說,各種冒險故事和神秘故事層出不窮,設定荒唐、情節生硬,靠承轉突兀的誇張劇情吸引眼球。書名往往就很唬人,例如安娜·瑪麗亞·本內特(Anna Maria Bennett)的《安娜:韋爾奇女繼承人的回憶及某富豪軼聞》(Anna: or Memoirs of a Welch Heiress: interspersed with Anecdotes of a Nabob,1785),某個當時的評論家寫道:「情節在某些地方過於天馬行空,語言總的來說就是荒腔走板。」 安·拉德克利夫(Ann Radcliffe)「哥特」小說在當時風靡一時,佔有高端市場,也讓《諾桑覺寺》(Northanger Abbey)中的凱薩琳·莫蘭和伊莎貝拉·桑普,以及《愛瑪》(Emma)中的哈莉葉·史密斯手不釋卷。在《奧多芙的神祕》(The Mysteries of Udolpho,1794)中,拉德克利夫筆下的女主角、敏感多情的艾米莉·聖奧伯特(Emily St Aubert)被邪惡的叔叔囚禁在一座意大利城堡中,經歷種種恐怖,最終逃脫。

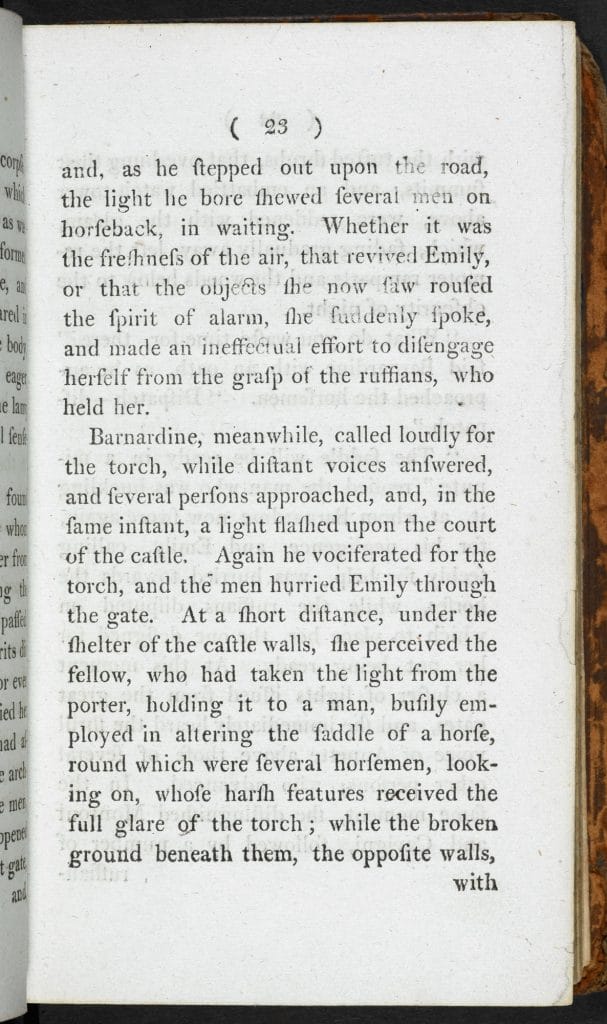

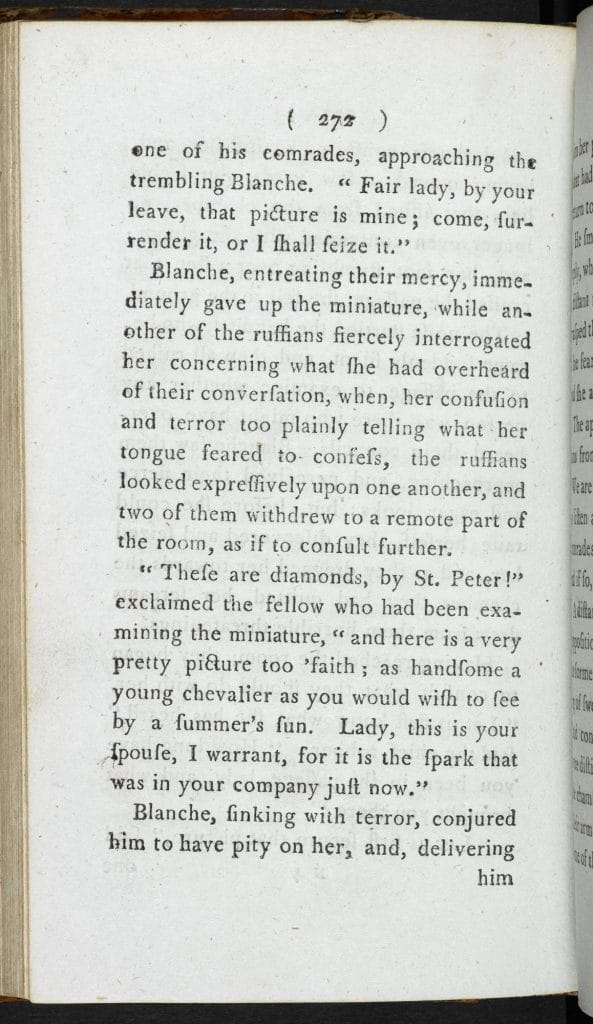

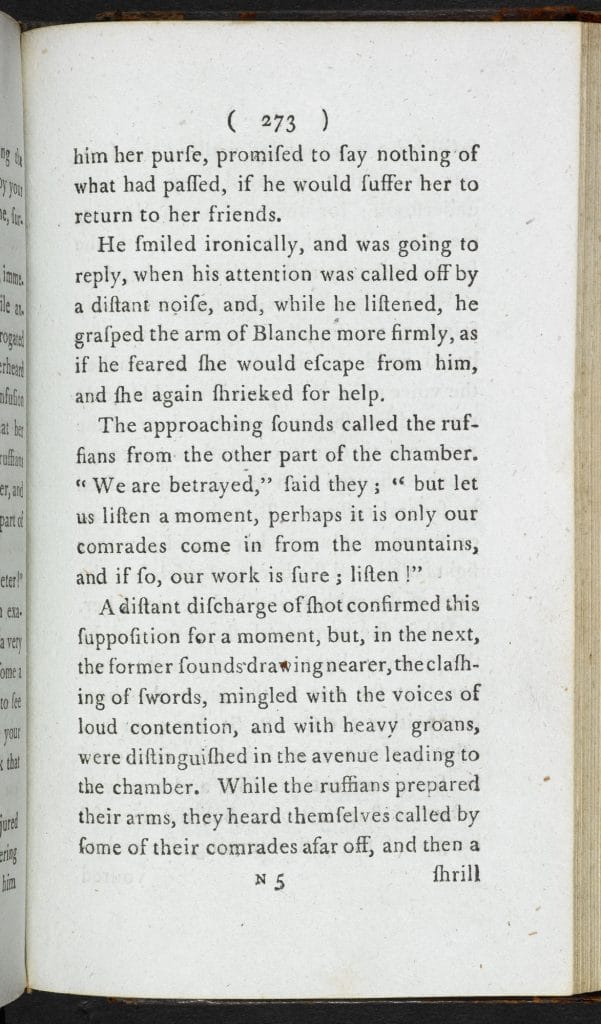

安·拉德克利夫《奧多芙的神祕》(1794),是十八世紀晚期最流行、最有影響力的哥特小說之一。

安·拉德克利夫《奧多芙的神祕》(1794),是十八世紀晚期最流行、最有影響力的哥特小說之一。

安·拉德克利夫《奧多芙的神祕》(1794),是十八世紀晚期最流行、最有影響力的哥特小說之一。

安·拉德克利夫《奧多芙的神祕》(1794),是十八世紀晚期最流行、最有影響力的哥特小說之一。

安·拉德克利夫《奧多芙的神祕》(1794),是十八世紀晚期最流行、最有影響力的哥特小說之一。

安·拉德克利夫《奧多芙的神祕》(1794),是十八世紀晚期最流行、最有影響力的哥特小說之一。

安·拉德克利夫《奧多芙的神祕》(1794),是十八世紀晚期最流行、最有影響力的哥特小說之一。

安·拉德克利夫《奧多芙的神祕》(1794),是十八世紀晚期最流行、最有影響力的哥特小說之一。

安·拉德克利夫《奧多芙的神祕》(1794),是十八世紀晚期最流行、最有影響力的哥特小說之一。

安·拉德克利夫《奧多芙的神祕》(1794),是十八世紀晚期最流行、最有影響力的哥特小說之一。

安·拉德克利夫《奧多芙的神祕》(1794),是十八世紀晚期最流行、最有影響力的哥特小說之一。

安·拉德克利夫《奧多芙的神祕》(1794),是十八世紀晚期最流行、最有影響力的哥特小說之一。

安·拉德克利夫《奧多芙的神祕》(1794),是十八世紀晚期最流行、最有影響力的哥特小說之一。

反對浮誇的文風

珍·奧斯汀對這部大眾流行小說愛不釋手,但在自己的創作中採取批判的立場,還寫了一篇戲仿之作《總結多種刊物後得出的小說創作方案》(Plan of a Novel, according to hints from various quarters)來諷刺這類浮誇的文風,寫於1815至1816年,大約是《愛瑪》發表的時候。此作(小說創作謬誤大全)針砭了當時的若干暢銷書。其中,瑪麗·布倫頓(Mary Brunton)的《自控》(Self-Control,1810)最有意思,奧斯汀在一些書信中提到過這部小說,表示要以此為自己創作的反面教材(她於1814年11月24日寫給安娜·勒弗羅伊的信是其中一例)。《自控》的女主人公蘿拉·夢忒薇(Laura Montreville)(又是浪漫的非英語發音姓名,和奧斯汀筆下人物差天共地),為了躲避淫賊哈格雷夫上校的摧花辣手而經歷種種苦難:從蘇格蘭逃到倫敦、被綁架、克服一路險阻橫跨大洋前往加拿大,最終坐在一群美洲印第安人的獨木舟上逃出生天。

珍·奧斯汀專門評述過她的小說和這類浮誇浪漫式文學的比較:

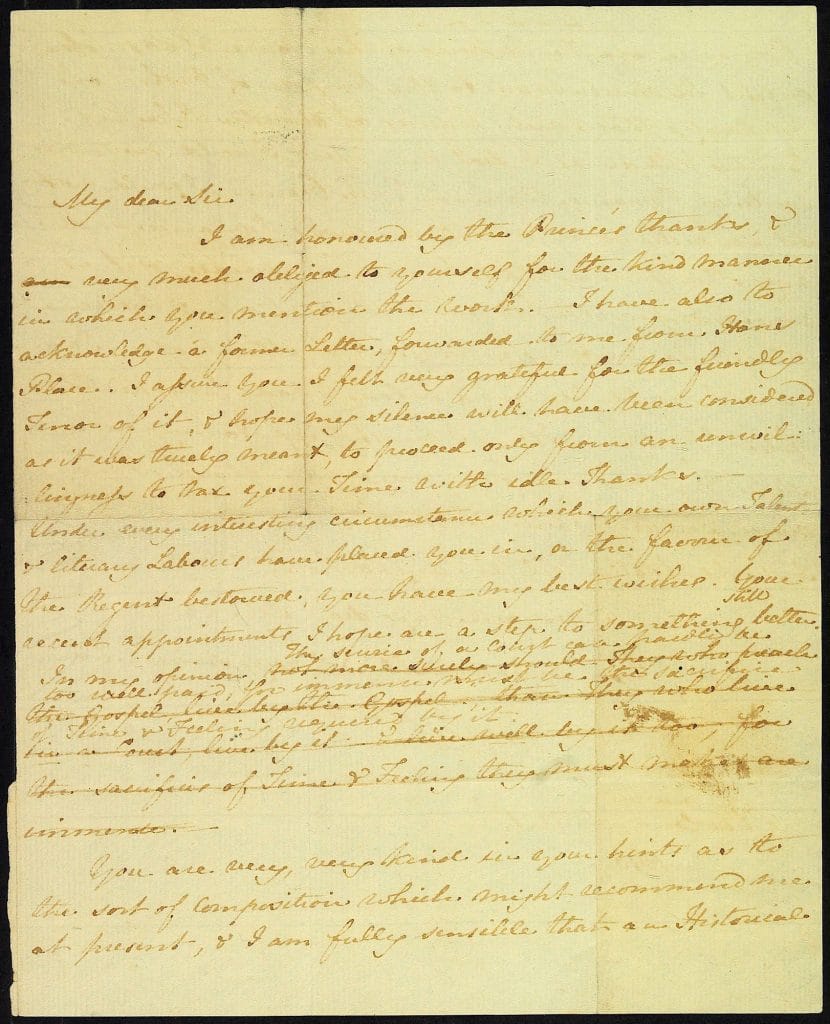

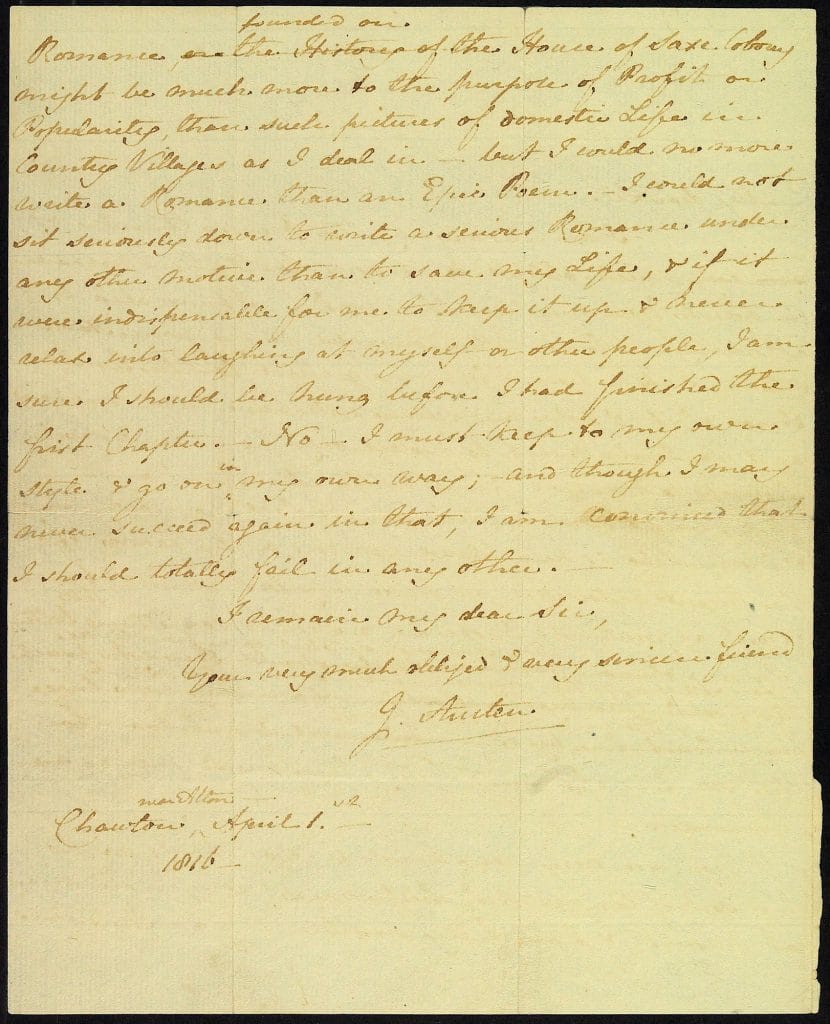

我無法正襟危坐、寫下這種帶有濃重浪漫風氣的文學,除非不寫就會喪命。如果我非寫不可,又不得不一本正經、一絲也不能對自己、對別人的此類作品撲哧一笑,那我敢肯定,不等第一章寫完,我就會懸樑自盡。不,我必須堅持自己的風格,堅持自己的創作;堅持興許換不來二度的成功,可若不堅持,我一定會徹底失敗……

(1816年4月1日,致詹姆斯·斯塔尼爾·克拉克,一位熱衷於浪漫的文學迷)。

在這封寫給攝政王子書記員詹姆斯·斯塔尼爾·克拉克的信裏,珍·奧斯汀表明了繼續描寫「鄉村家庭生活」的心志。

在這封寫給攝政王子書記員詹姆斯·斯塔尼爾·克拉克的信裏,珍·奧斯汀表明了繼續描寫「鄉村家庭生活」的心志。

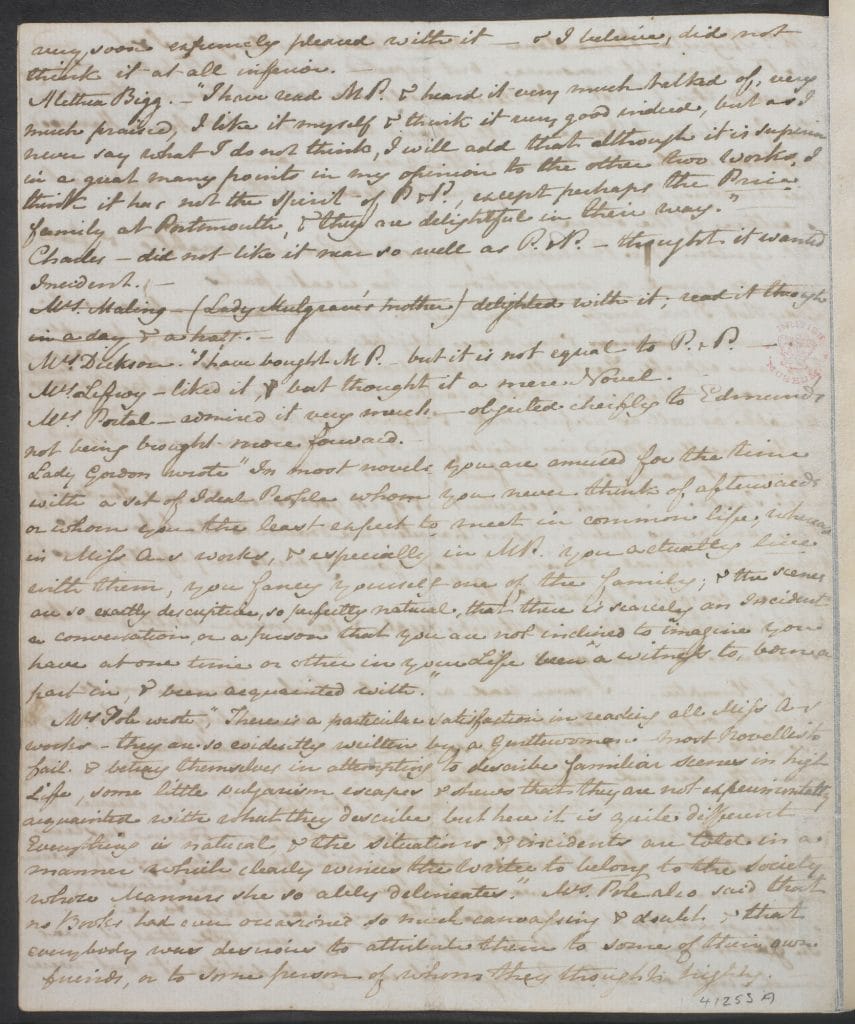

在這些紙上,珍·奧斯汀抄下親友和相識對她的作品《曼斯菲爾德莊園》(Mansfield Park)和《愛瑪》的看法。其中說到,有位戈登夫人稱讚《曼斯菲爾德莊園》「場景刻畫入木三分,渾然天成,每一件小事、每一段對話,都好像親身經歷、見聞或了解過似的。」

平凡生活的描寫

作為對比,她的讀者從一開始就看出,珍·奧斯汀在為小說開闢新的天地,要以小說做寫實的嘗試,讓讀者覺得書中人物仿佛一見如故。對女主角的描寫都在現實允許的範圍內,故事發生在奧斯汀熟悉的英格蘭南部地區。如斯科特所言,她的小說情節質樸,女主角的經歷非常貼近讀者生活:舞會前的準備、海邊遊玩、野餐等等。奧斯汀用小說來描繪她所處的時代和階級的社會現實(十九世紀早期英格蘭南部的鄉紳和技術階級),從而能夠給小說注入貼近真實的道德觀,鋪陳在平凡生活中可能遭遇的形形色色的人際關係。她的主題有父母對子女的行為、墜入愛河的危險和愉悅、交友、鄰里相處,以及最重要的——區分善心和惡意。

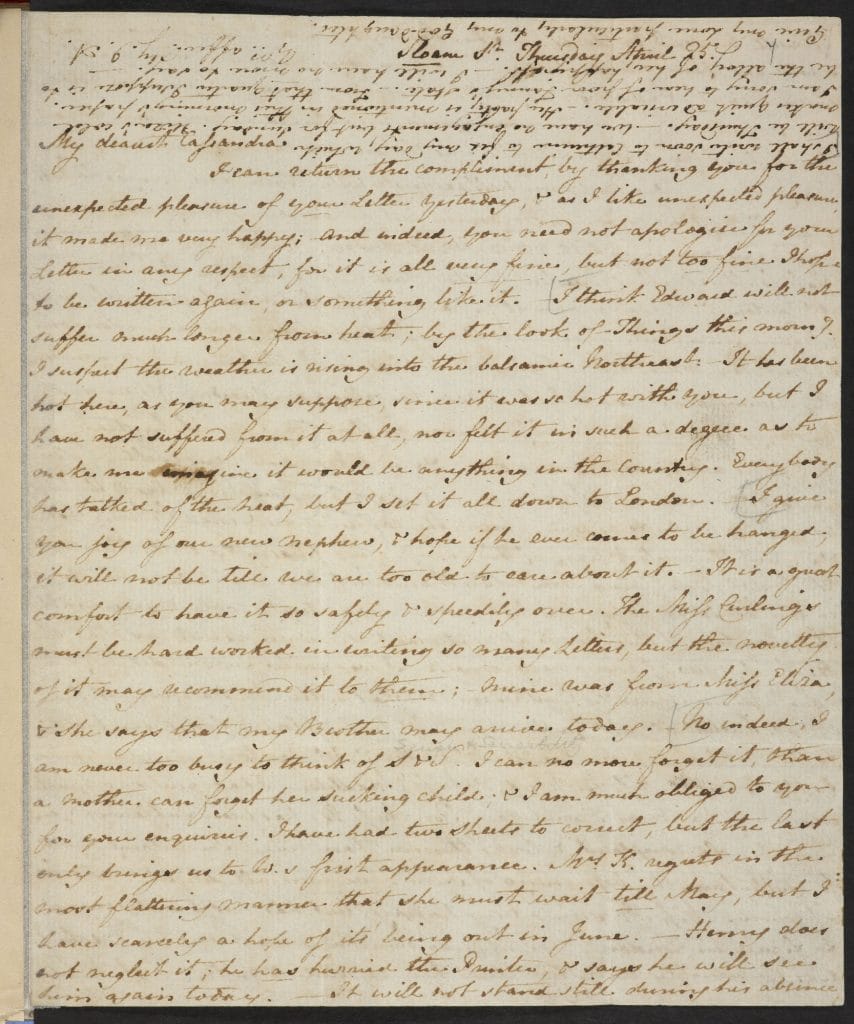

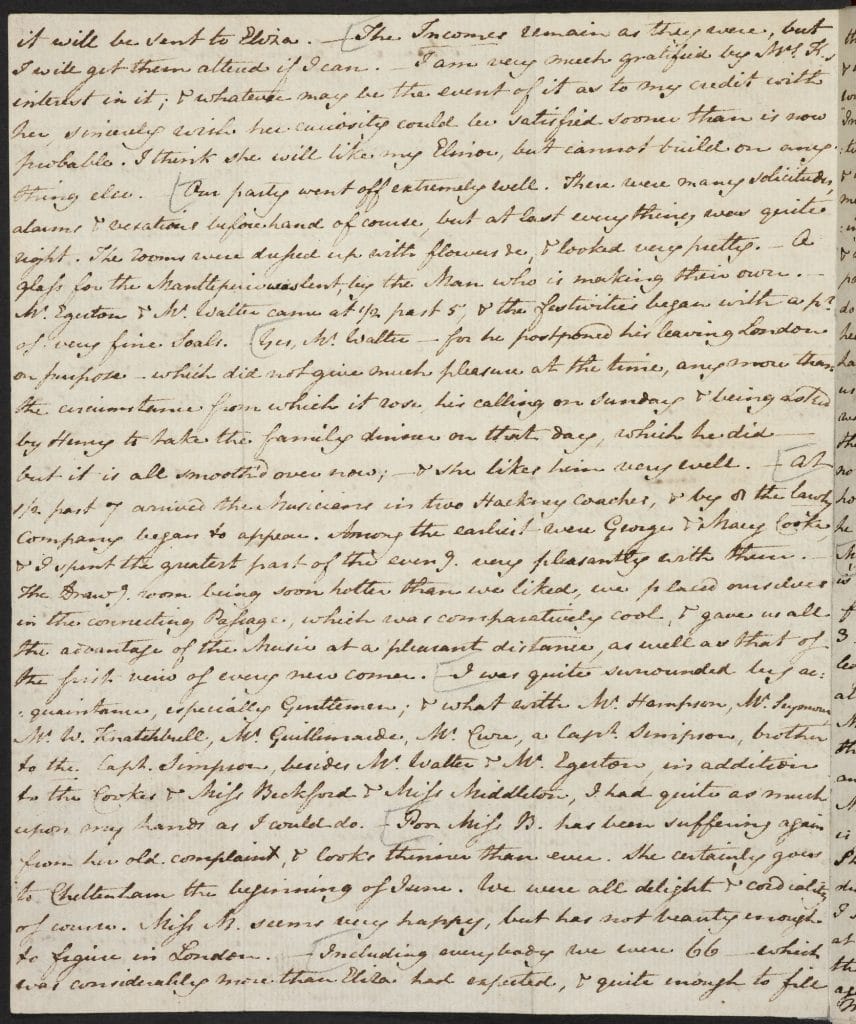

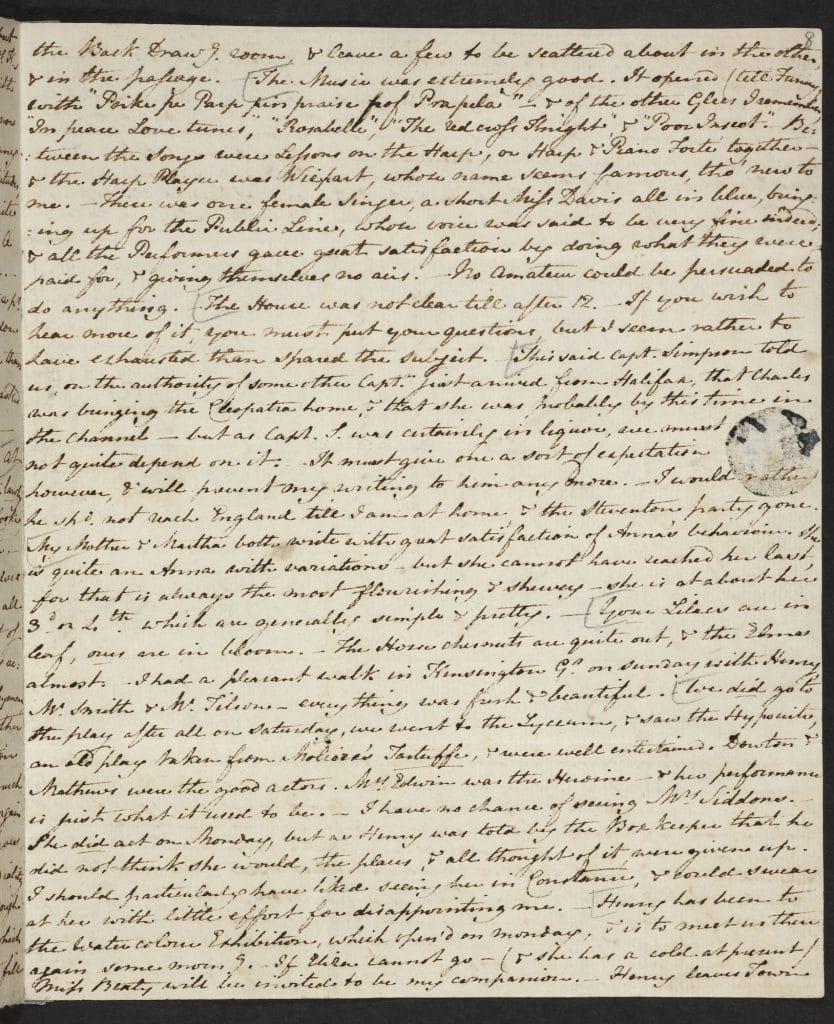

珍·奧斯汀在1811年4月25日寫給姐姐卡珊多拉的信。她在這些信裏提到小說中的事件:舞會、外出、朋友往來。

珍·奧斯汀在1811年4月25日寫給姐姐卡珊多拉的信。她在這些信裏提到小說中的事件:舞會、外出、朋友往來。

珍·奧斯汀在1811年4月25日寫給姐姐卡珊多拉的信。她在這些信裏提到小說中的事件:舞會、外出、朋友往來。

珍·奧斯汀在1811年4月25日寫給姐姐卡珊多拉的信。她在這些信裏提到小說中的事件:舞會、外出、朋友往來。

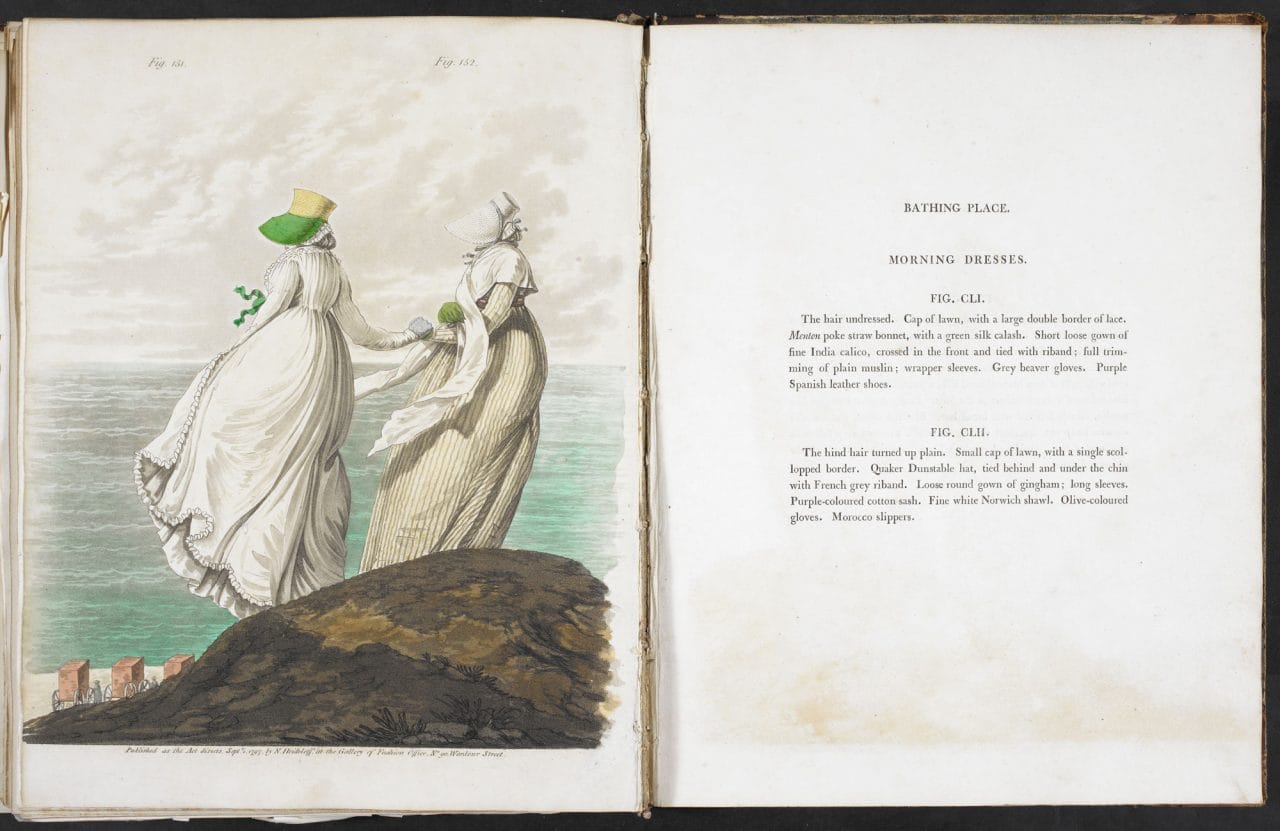

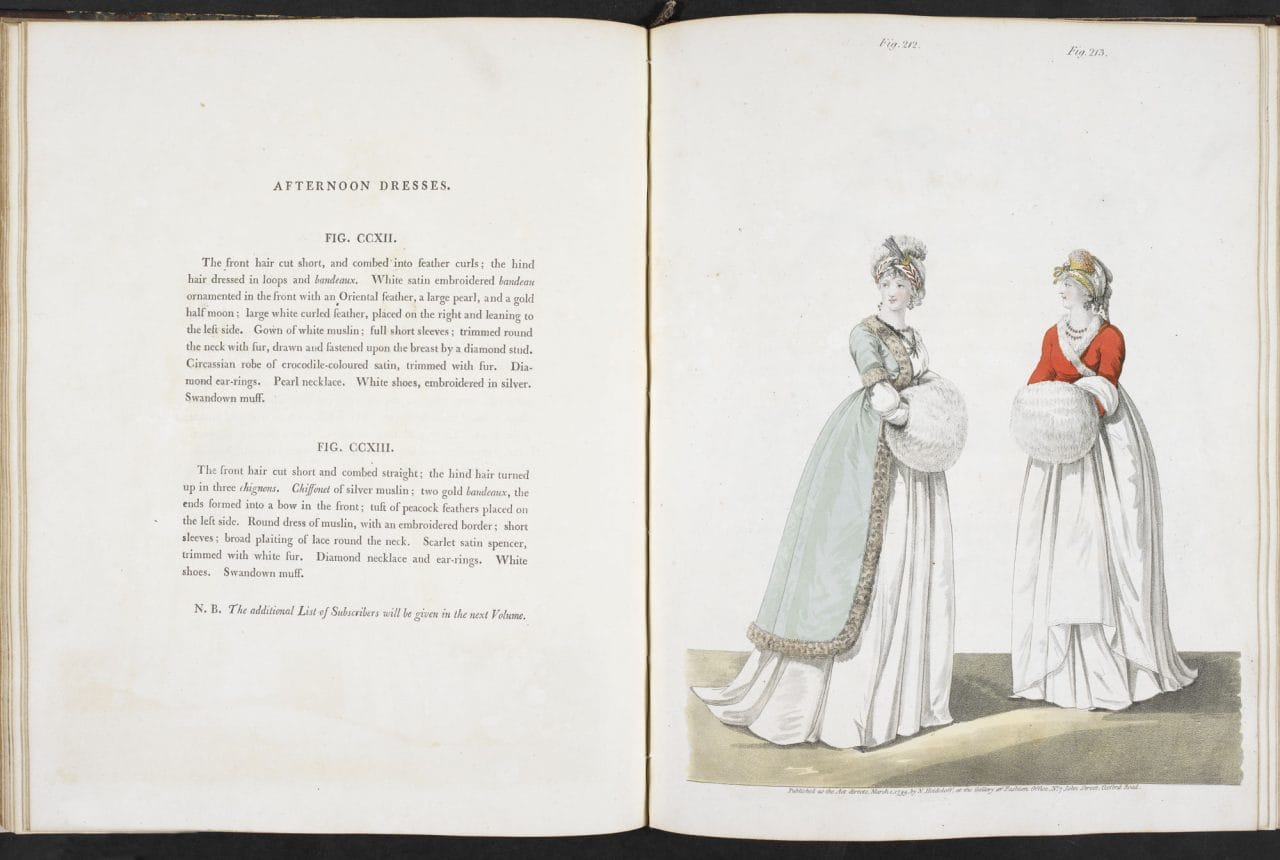

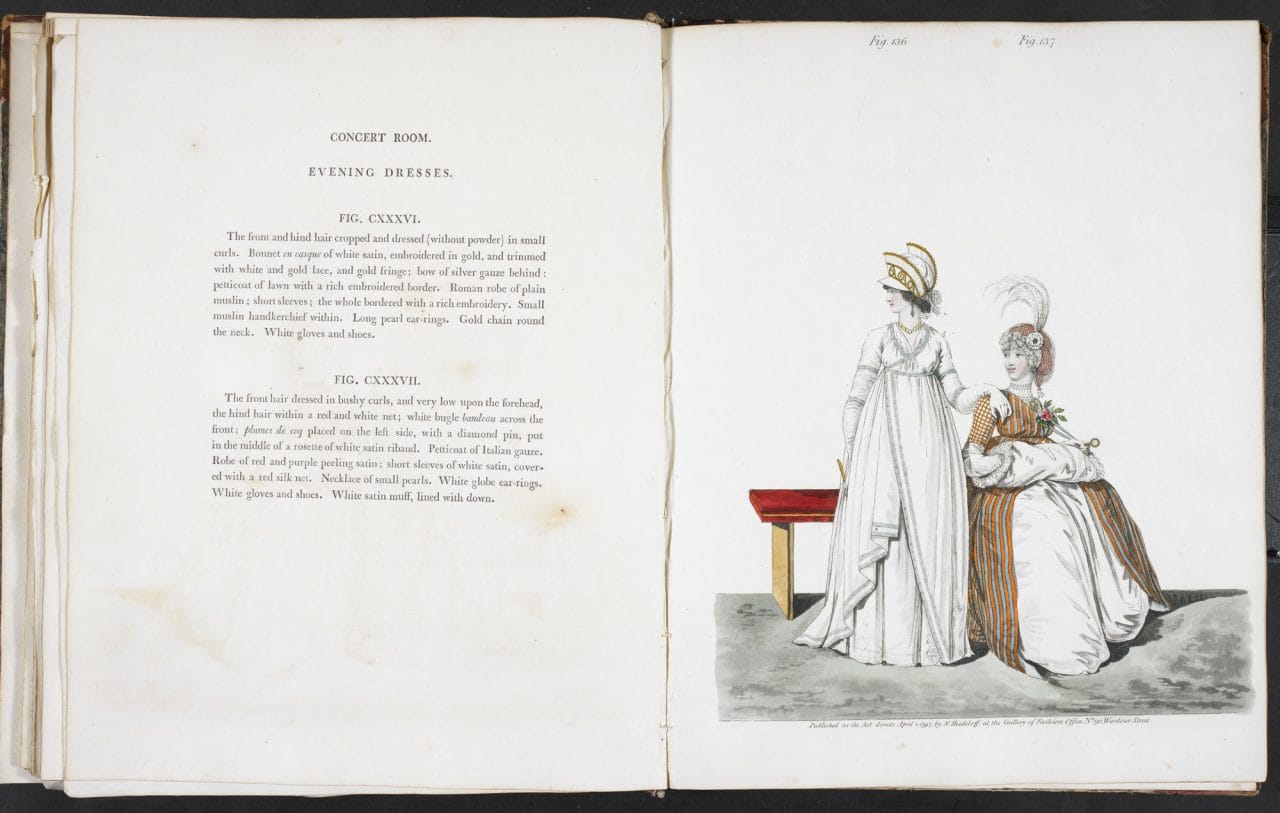

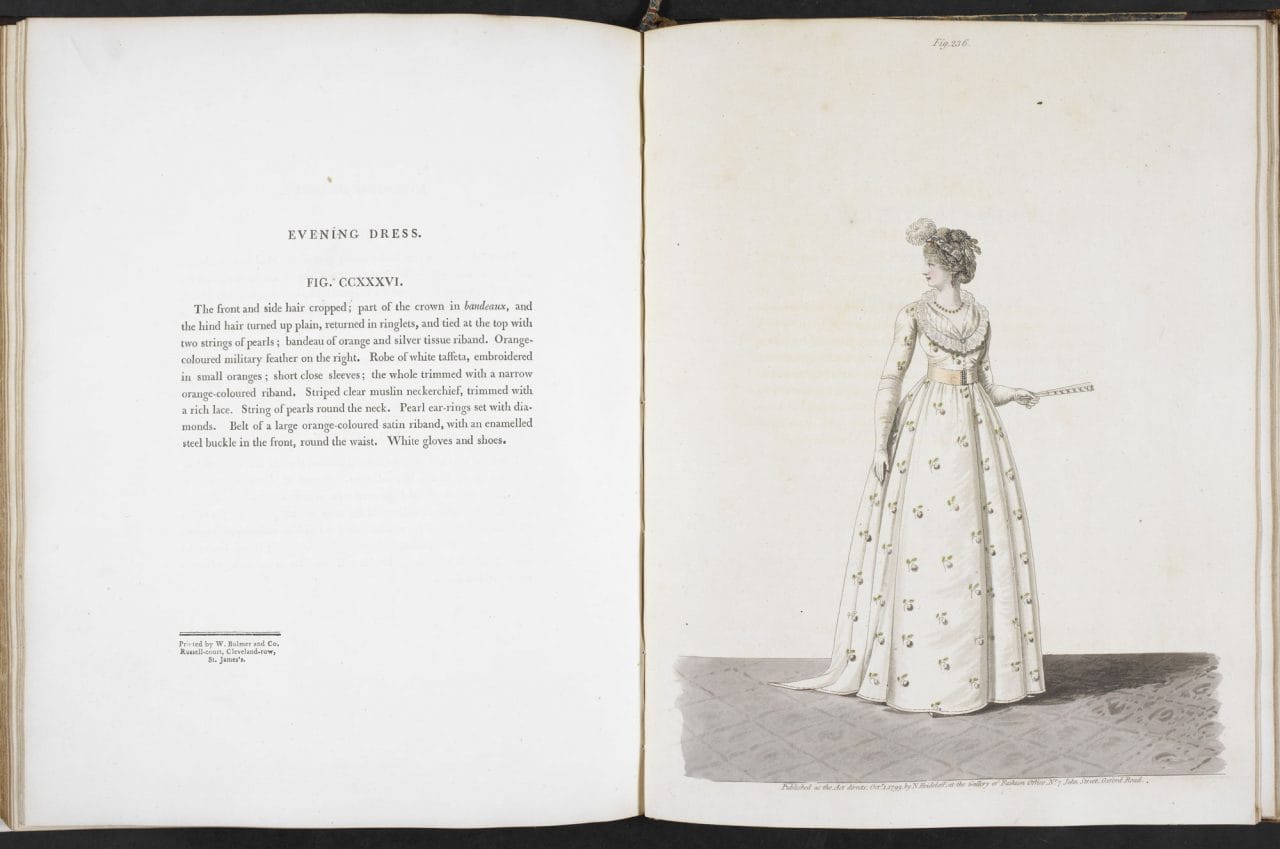

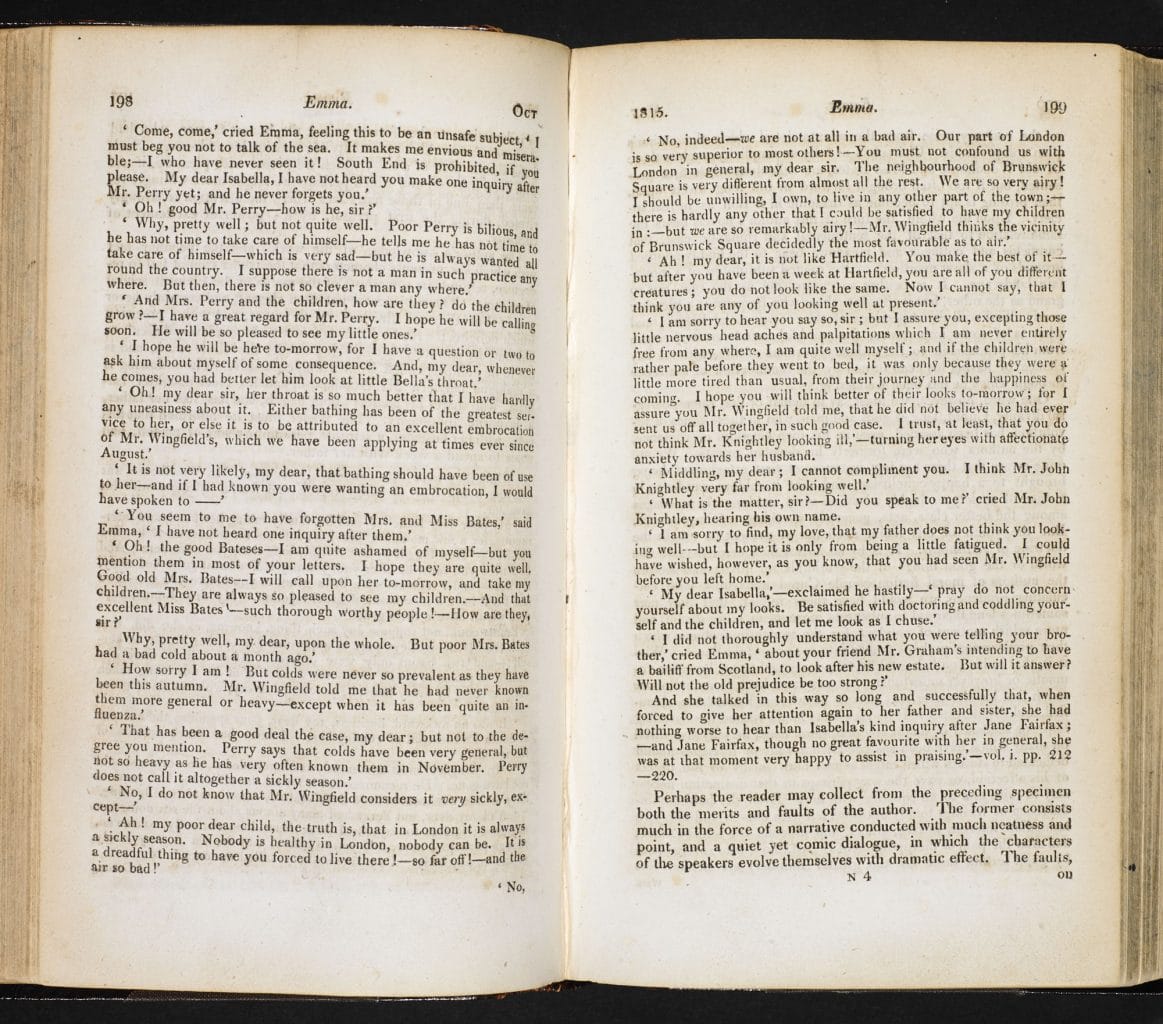

珍·奧斯汀小說中的很多對白圍繞日常生活展開,例如吃穿和天氣。

珍·奧斯汀小說中的很多對白圍繞日常生活展開,例如吃穿和天氣。

珍·奧斯汀小說中的很多對白圍繞日常生活展開,例如吃穿和天氣。

珍·奧斯汀小說中的很多對白圍繞日常生活展開,例如吃穿和天氣。

珍·奧斯汀小說中的很多對白圍繞日常生活展開,例如吃穿和天氣。

珍·奧斯汀小說中的很多對白圍繞日常生活展開,例如吃穿和天氣。

珍·奧斯汀小說中的很多對白圍繞日常生活展開,例如吃穿和天氣。

珍·奧斯汀把小說場景設在一片她熟知的英格蘭南部地區。

十九世紀早期,女性的發展機會受限,即使是鄉紳和中上階級也不能倖免。珍·奧斯汀把對這一個狀況的認識融入到她的社會現實主義當中。她明白,婚姻是當時女性保障經濟和社會地位的最好出路。故事裏的很多關鍵情節發生在室內、在客廳中女性紮堆的地方。推動情節展開的,往往是說者無心聽者有意。她筆下的一些對話,堪稱文學中自然和真實的典範。在她筆下那個封閉的小社交圈,流言蜚語是傳遞資訊的重要管道,每個人都是愛傳流言蜚語的人。

當時的迴響

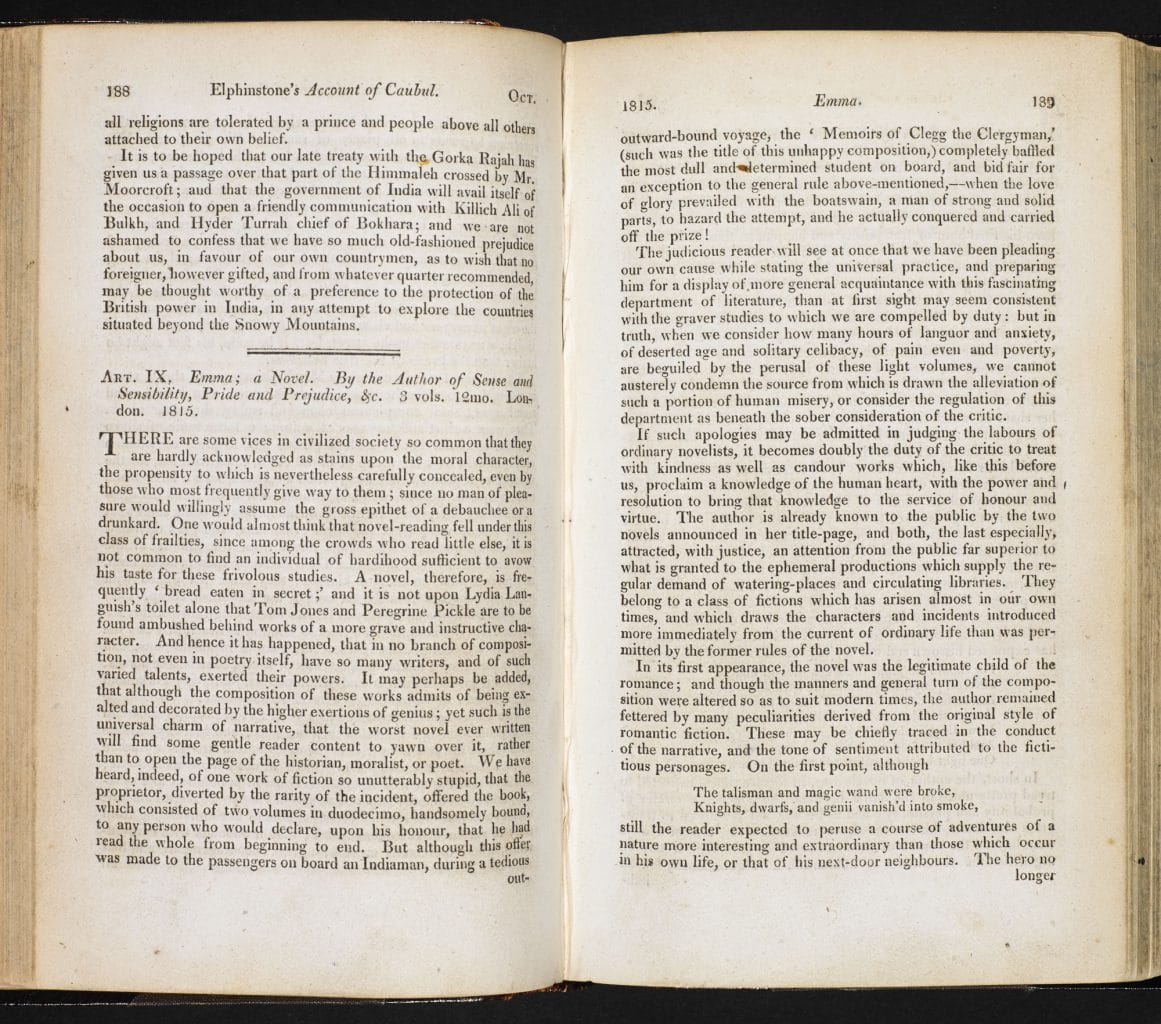

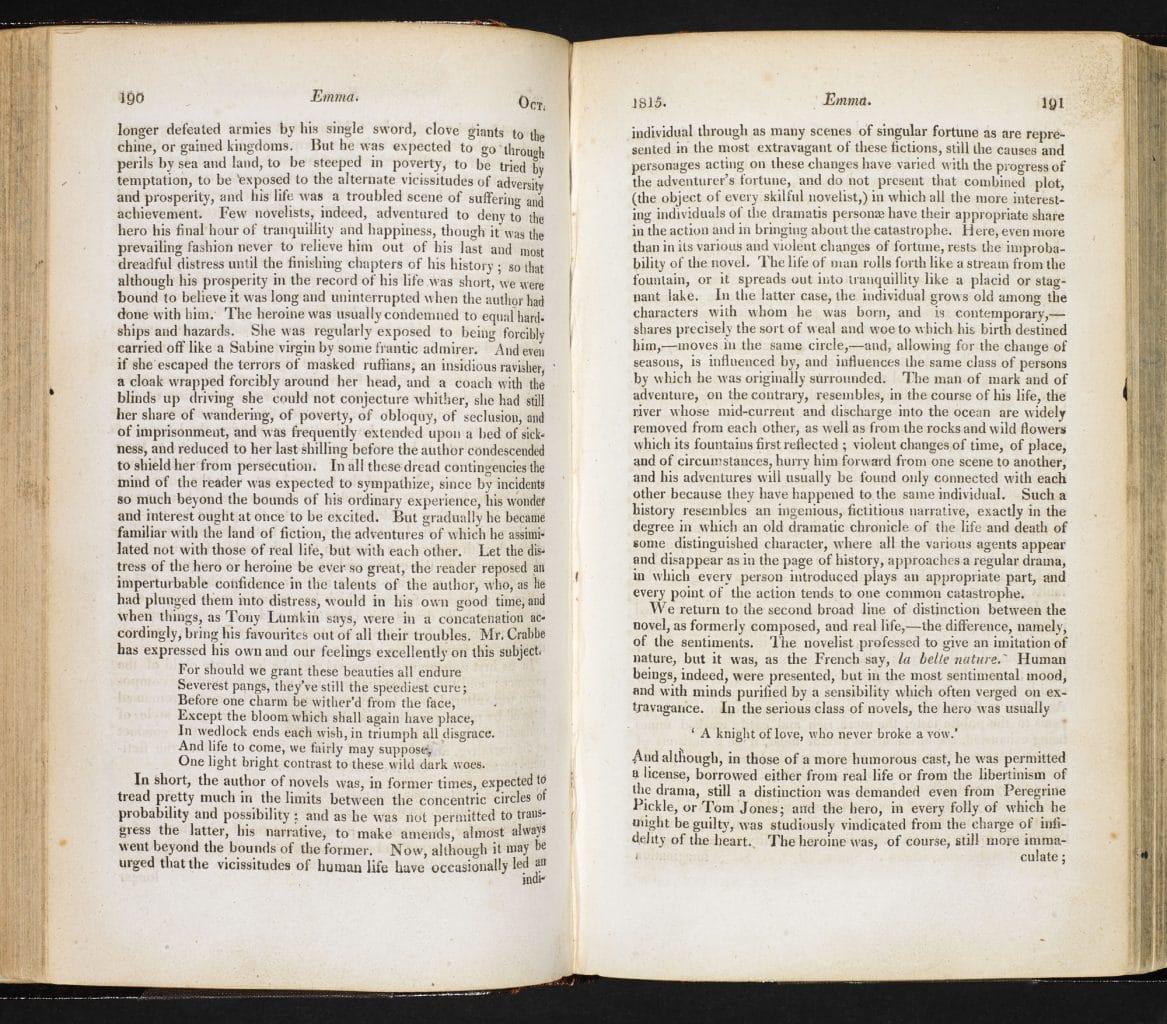

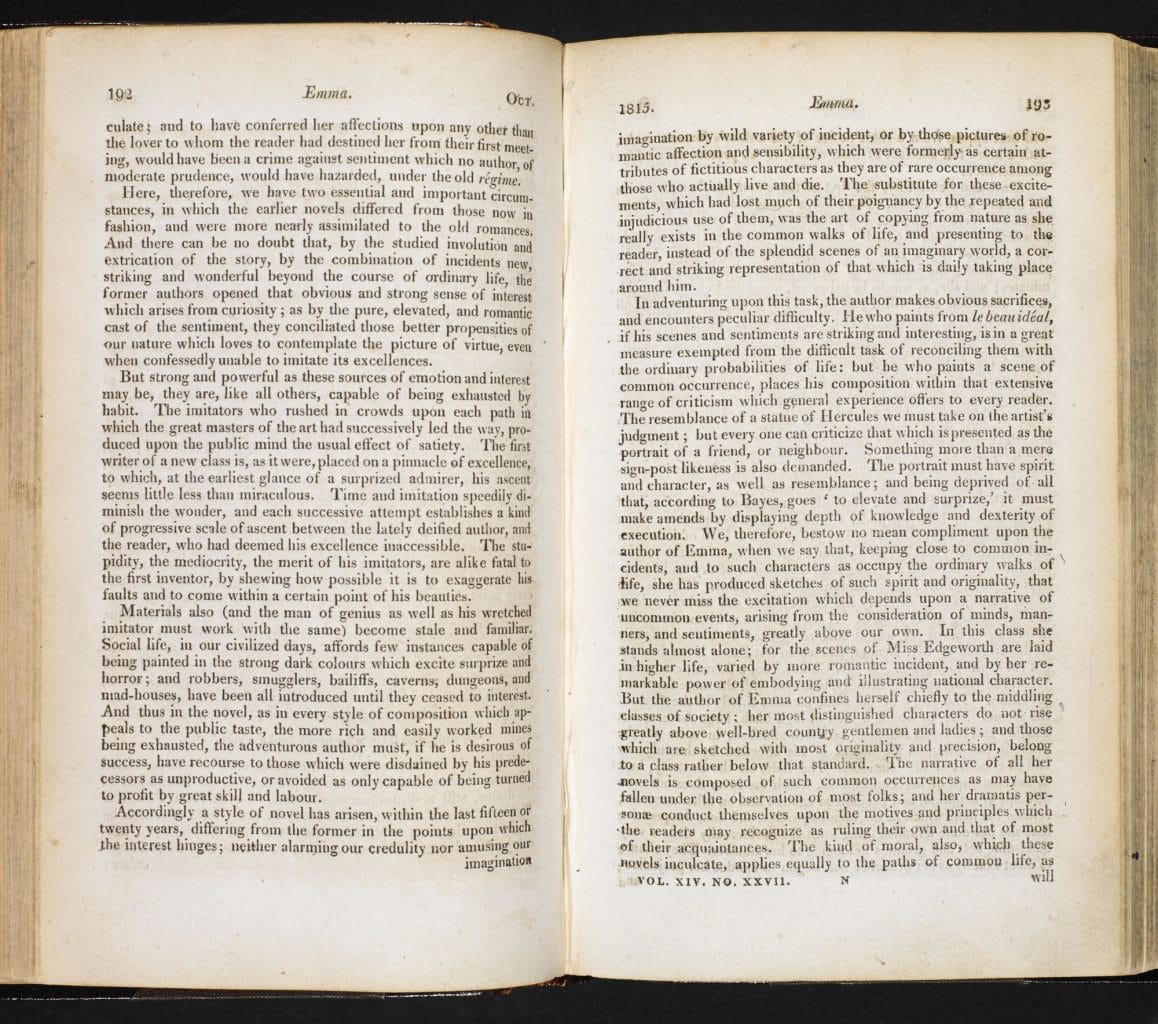

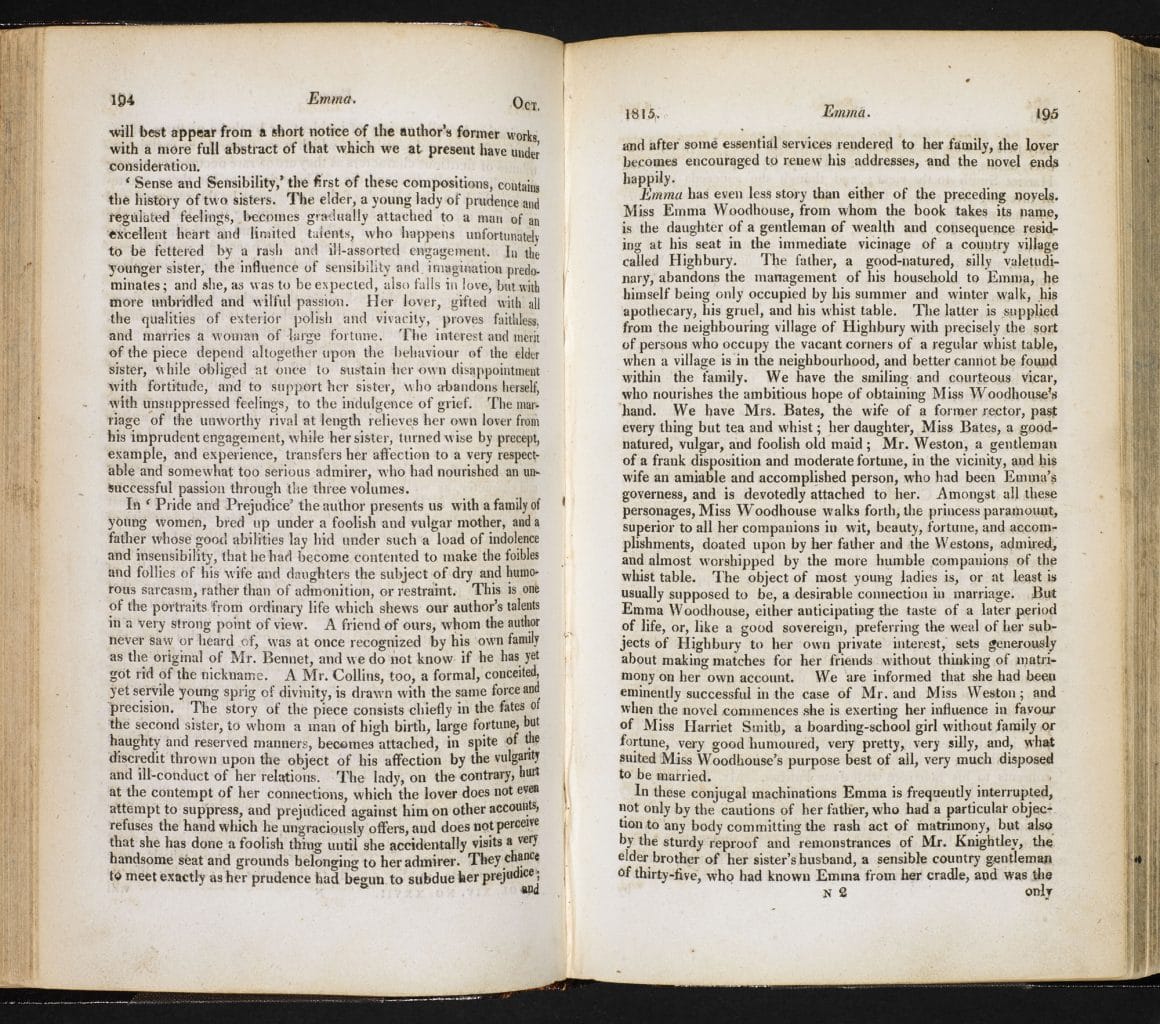

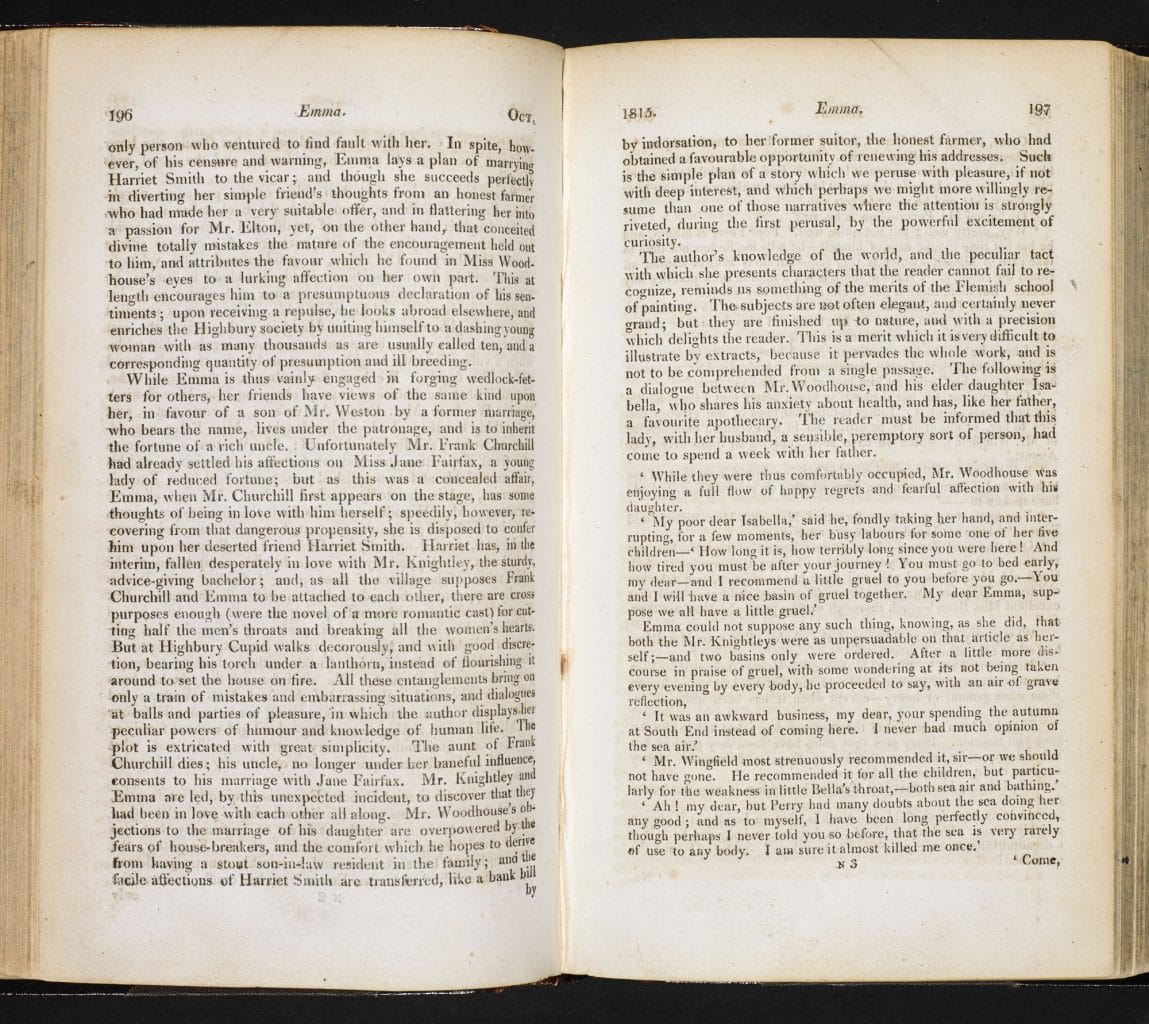

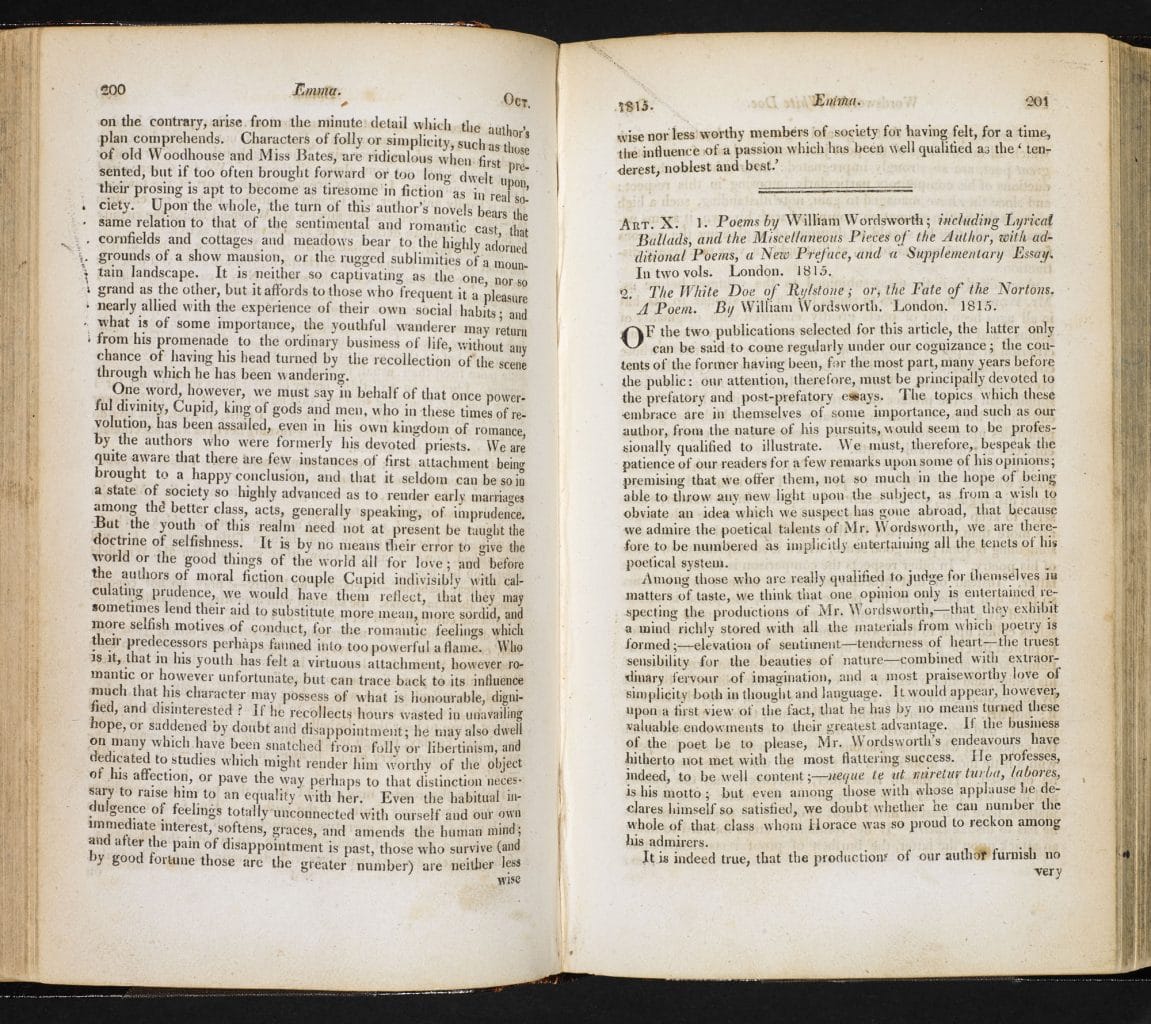

「場景刻畫入木三分,渾然天成,每一件小事、每一段對話,都好像親身經歷、見聞或了解過似的。」這位讀者的評價,被奧斯汀抄入《曼斯菲爾德莊園書評》中。當時的小說家華特·司各特(Walter Scott)在1816年如此評價《愛瑪》:「著墨於尋常瑣事,致力於平凡人物」、「愛瑪的故事比(珍·奧斯汀)之前幾部小說的主人角還要平淡」。這看起來也許不像是在誇獎,但斯科特確實想致以最高的讚美。十年後的1826年3月,他在日記中寫道:「又把奧斯汀女士的妙筆佳作《傲慢與偏見》溫習了一遍,這起碼是第三遍了。那位年輕女士是如此擅長描寫平凡生活的情感、人物和頭緒,這等美妙的才能,我前所未見。」

華特·司各特在《評論季刊》(Quarterly Review,1815年10月)上匿名發表《愛瑪》的書評,把它歸為一種新體小說,「從日常生活的清流中……擷取人物和故事」。

華特·司各特在《評論季刊》(Quarterly Review,1815年10月)上匿名發表《愛瑪》的書評,把它歸為一種新體小說,「從日常生活的清流中……擷取人物和故事」。

華特·司各特在《評論季刊》(Quarterly Review,1815年10月)上匿名發表《愛瑪》的書評,把它歸為一種新體小說,「從日常生活的清流中……擷取人物和故事」。

華特·司各特在《評論季刊》(Quarterly Review,1815年10月)上匿名發表《愛瑪》的書評,把它歸為一種新體小說,「從日常生活的清流中……擷取人物和故事」。

華特·司各特在《評論季刊》(Quarterly Review,1815年10月)上匿名發表《愛瑪》的書評,把它歸為一種新體小說,「從日常生活的清流中……擷取人物和故事」。

華特·司各特在《評論季刊》(Quarterly Review,1815年10月)上匿名發表《愛瑪》的書評,把它歸為一種新體小說,「從日常生活的清流中……擷取人物和故事」。

華特·司各特在《評論季刊》(Quarterly Review,1815年10月)上匿名發表《愛瑪》的書評,把它歸為一種新體小說,「從日常生活的清流中……擷取人物和故事」。

現實主義、浪漫和喜劇的融合

奧斯汀是現實主義作家,這並不代表她還原了社會的最實際的面貌,其小說同樣也是浪漫的喜劇。在每一部作品裏,愛情和好運總能得勝,璧人終成眷屬,前景美好無缺,結尾皆大歡喜。然而書中很多既成的婚姻並不美滿,甚至荒唐(不難聯想到《傲慢與偏見》中的班奈特夫婦和《愛瑪》中的埃爾頓夫婦)。現實主義是抵制逃避主義和浮誇的文學手段,可以營造貼近生活的幻象,但並非赤裸裸地影射現實。

撰稿人: 凱西·薩瑟蘭(Kathryn Sutherland)

凱西·薩瑟蘭是牛津大學聖安妮學院英文系的研究員。她的研究重點主要包括浪漫主義時期、蘇格蘭啟蒙時期、文本理論、還有珍·奧斯汀的文學創作。她目前正在負責AHRC的研究項目:《珍·奧斯汀的小說手稿:電子版以及印刷版》(將由牛津大學出版社出版)。