查爾斯·狄更斯和維多利亞時代的聖誕晚宴

西蒙·卡洛(Simon Callow)就查爾斯·狄更斯(Charles Dickens)關於聖誕晚宴的種種描寫進行了深入探究,並對英國節日的佳餚傳統追本溯源。

對查爾斯·狄更斯而言,聖誕節與饕餮大餐在根本上是緊密相關的。享用美食是對人間幸福喜樂的深刻表達,而狄更斯也相信節日正是為了宣揚這樣的幸福而存在的。這個觀念承襲了中世紀和異教的思想,一方面希望驅趕影響自然界的邪惡力量,另一方面通過儲備糧食以防禦迎面而來的寒冬。

對狄更斯而言,人們圍聚在飯桌前,對人情趣味的慶祝,彼此慷慨的分享,縱情恣意的獎賞(即使一年僅此一次),全部都是這頓聖誕晚餐的本質。狄更斯本身作為一個生活簡樸的人,卻擁有把粗茶淡飯描述得無比誘人的能力,這著實令人驚嘆。但感官享受的背後往往蘊含著象徵意義。準備大餐其實和享用美味一樣為生活添趣。「聚會總是在喬治叔叔家舉行的,」狄更斯在他第一篇聖誕節故事裏這樣寫道:

不過大部分東西都是奶奶供給的,爺爺總是一路蹣跚著走到紐蓋特市場買火雞,滿懷喜悅地雇了一個雜物工替他拎著火雞跟在身後,總是在付了工錢之外還堅持要他祝賀「喬治嬸嬸聖誕快樂、新年幸福」,喝一杯酒作為酬勞。至於奶奶,在舉行聚會的前三兩天她變得非常神秘而守口如瓶,但是嘴還是不夠緊,因此消息就漏了出來了,說她為每個女僕買了一頂飾有粉紅色緞帶的美麗的新帽子,還為年幼的子孫們買了各種書籍啦、削鉛筆的小刀啦、鉛筆盒啦;更甭提在喬治嬸嬸原先已向糕餅店定購的食品之外她還暗中加了好幾種,諸如為晚宴再添一打碎肉餡餅,為孩子們定購一塊很大的葡萄乾蛋糕。

在聖誕節前夕,奶奶總是興致勃勃的,在白天讓所有孩子們做取出葡萄乾的核等等的活兒,每年她總一定要喬治叔叔下廚房,脫去上衣,攪拌做布丁用的麵粉和作料半小時左右,喬治叔叔好脾氣地照辦,孩子和僕人們見了高興得大叫大嚷。[1]

克拉契一家(這是狄更斯《聖誕頌歌》(A Christmas Carol)中雖貧窮卻努力工作的一家人)使出了渾身解數,好讓自家可憐的食材也能做出一頓像樣的大餐,最終他們成功完成了這項挑戰,這也是全書中最動人的片段之一:

從來沒有這樣一隻鵝。鮑伯說他不相信有誰燒過這樣一隻鵝。它的肥嫩和鮮美,龐大和便宜,成為普遍的讚美的話題。再加上蘋果醬和土豆泥,對於全家來說,這是一頓充足的餐食;的確,正像克拉契太太眉飛色舞地說的那樣(她審視著餐碟上一小塊碎骨頭),他們到底沒有把它全部吃光呢!然而,每一個人都已經吃得飽飽的了,特別是那幾位最幼小的克拉契,他們沉浸在洋蘇葉和洋蔥裏,都弄到眉毛上啦!可是,現在,貝琳達小姐換過了餐盤,克拉契太太獨自離開這間屋子——太激動了,不願旁人看見——去把布丁拿起來,端進室內。

假定布丁沒有蒸透可怎麼辦!假定把布丁翻出來的時候竟然裂開了可怎麼辦!假定他們正在吃鵝吃得樂呵呵的時候,竟然有那麼一個人翻過後院的牆頭,把布丁偷走了可怎麼辦!兩位年幼的克拉契為此揣揣不安,臉色都發青了!各種各樣的恐怖情況都被他們假定過了。哈嘍!一大團蒸汽來了!布丁從銅鍋裏端出來了。帶著一股像是洗衣日的氣味!那時蒸布的氣味。又帶著一股像是並排開著一家飯館和一家糕餅店加上再隔壁一家女工洗衣作坊的氣味!那時布丁的氣味。半分鐘之內,克拉契太太進來了,臉色緋紅,但是自豪地微笑著;她端著布丁,布丁好像一顆布滿斑點的大砲彈,又硬又結實,在四分之一品脫的一半的一半的燃燒著的白蘭地酒之中放著光彩,頂上插著聖誕節的冬青作為裝飾。哦!了不起的布丁啊!鮑伯·克拉契說,而且是不動聲色地說,他認為這是自從他們結婚以來,克拉契太太所取得的最偉大的成功。克拉契太太則說,既然現在心上的一塊石頭落了地,她可以坦白說自己曾經懷疑過麵粉的分量是否適當。關於這只布丁,每個人都有話要說,然而沒有一個人說,或者認為對於一個大家庭來說,這終究是一隻小布丁。誰要是這樣說或想,那完全是端異邪說。克拉契家的任何一個人連得暗示一下這類情況都會覺得臉紅。[2]

鮑伯和瑪莎·克拉契想方設法地規劃從斯克魯奇那兒領到的微薄薪水,以盡可能地讓自家餐桌上出現每個英國家庭在聖誕節都期待吃到的那些食物,即使是簡陋些但總歸是聊勝於無。

鵝和火雞

從伊麗莎白一世時代開始,鵝便成為了聖誕節的保留節目,儘管它是窮人們唯一能負擔得起的奢侈品,這還是他們加入「鵝俱樂部」(Goose Club)並每週繳納一筆錢才能獲得的食物。當然有時人們甚至也會因此上當受騙。禁酒運動沉重地打擊了酒水消費,目的在於將矛頭直指這些鵝俱樂部。它們某種程度上等同於酒吧,總是引誘會員們把微薄的薪水花在這些罪惡的酒水。

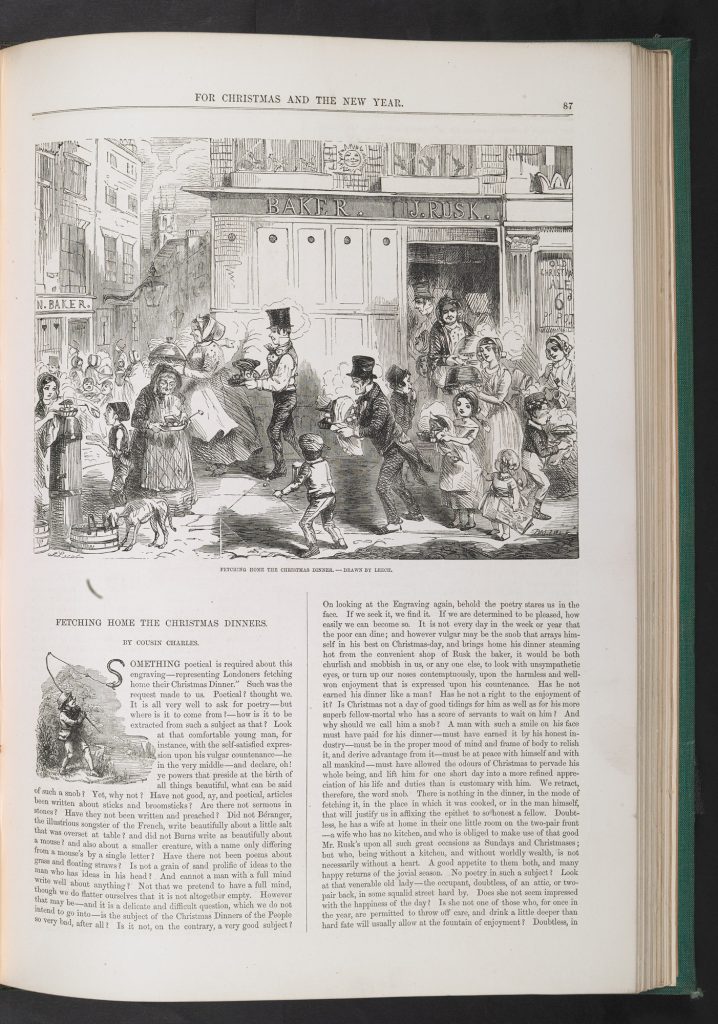

像克拉契家的做法那樣,買到的鵝被送到麵包店去烹製,畢竟極少人階級家庭有烤爐;只要付給麵包師傅一點微小的報酬,在聖誕節那天他就會讓烘爐一直燒著。克拉契家的孩子就是到這種麵包店取回烤鵝的。十九世紀四十年代,多虧了從法國和德國進口大量的家禽肉類,自此以後鵝便越來越容易買到了。

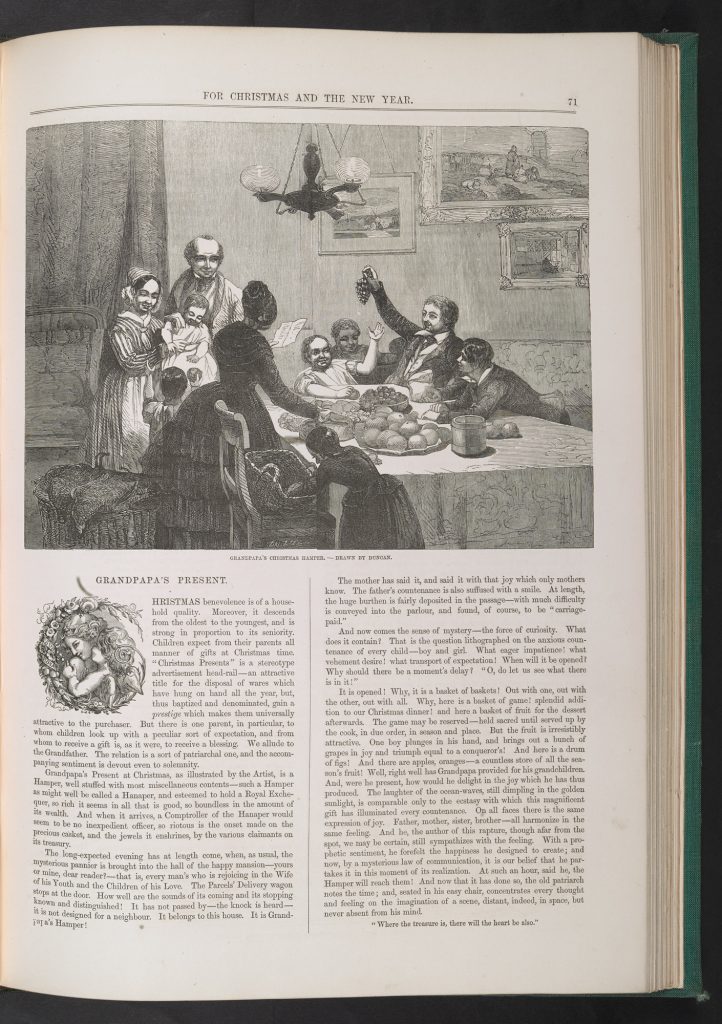

自十六世紀征服南美洲中部的西班牙人將火雞帶入歐洲後,諾福克郡、薩福克郡、劍橋郡等地便開始對火雞進行大規模養殖,聖誕節吃火雞也由此變成了一項悠久的傳統。不過把火雞運到大城市可算得上是一件大費周章的事。火雞的腳會被釘上蹄鐵、纏上破布或被塗抹上焦油,然後被趕著走好幾個星期的路。之後,農場負責將它們宰殺,然後由馬車花費三天左右的時間完成運送;隨著鐵路的發展,它們對於普通人而言愈發觸手可及了。售賣家禽的商舖會在聖誕節營業,這就是為什麼因自己性情徹底改變而興奮不已的斯克魯奇還能在聖誕節當天買到一隻火雞。不僅是克拉契家,許多家庭都會在火雞上頭吊一串用繩子串起來的香腸,這被稱作「市政官的鍊子(alderman’s chain)」。

聖誕布丁和肉餡餅

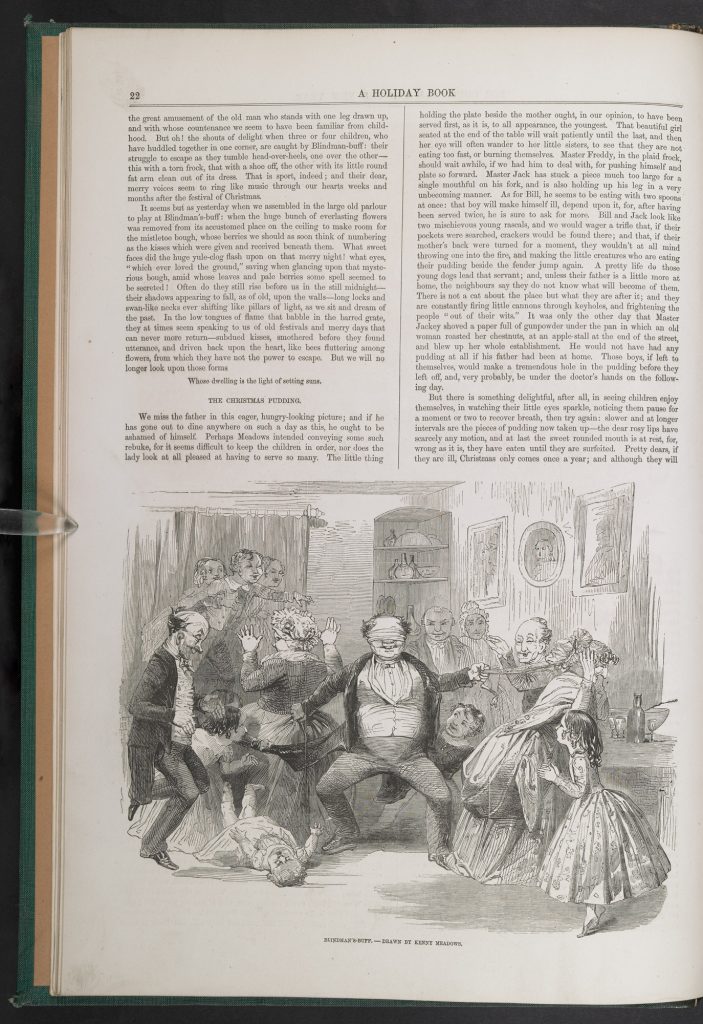

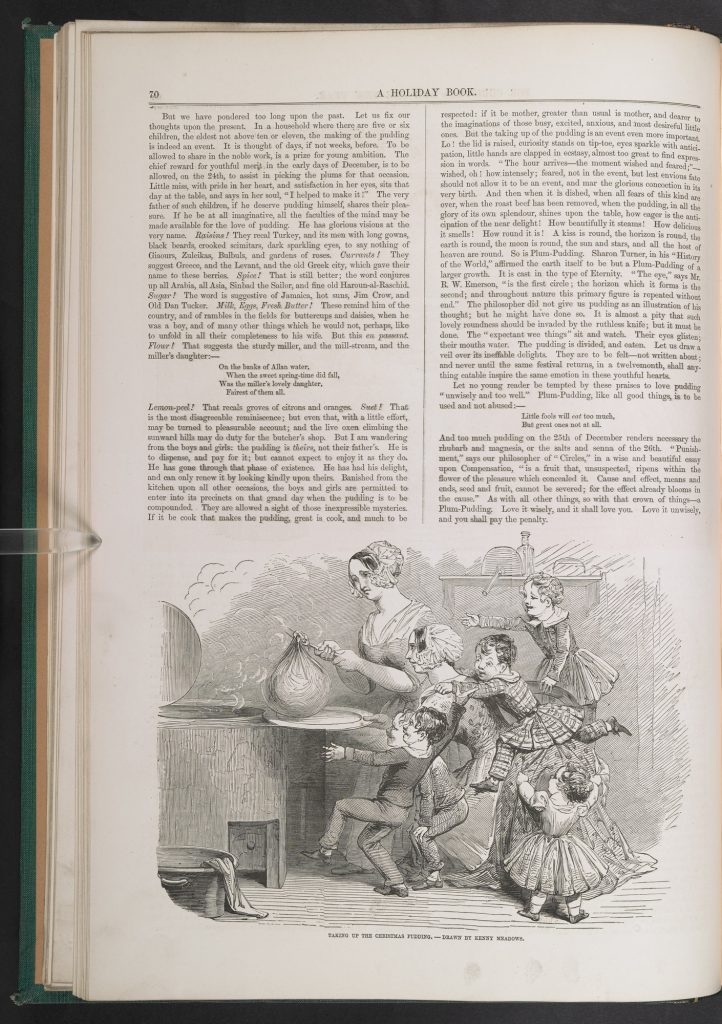

聖誕布丁不僅是克拉契家聖誕節的重頭戲,它也出現在每家每戶的聖誕菜單上,製作布丁也是節日期間的重頭戲。1848年《倫敦新聞畫報》(Illustrated London News)報導說「如果家裏有五六個小孩,最年長的孩子還沒過十歲或十一歲,那做布丁這事就的確是一件大事」:

大家提前好幾天甚至幾週前就開始惦記著做布丁。因為能被允許參與進這項偉大的工作可是對於積極進取的年輕人的獎賞……瞧瞧吧!蓋子被掀起來的這一刻,孩子們好奇地踮起腳尖,眼裏閃爍著期待,小手激動得使勁兒鼓掌,這場景簡直美妙得難以用言語形容!這一時刻終於到來,這使人憧憬已久但不免喜憂參半的時刻多麼令人沉醉!令人擔憂的並非做布丁本身,而是擔心因為命運的嫉妒而無法成功地做出布丁,或是擔心有什麼摻雜進那神聖的混合布丁糊裏,讓它在襁褓之中便徹底夭折。而當布丁被端上餐桌時,一切的擔憂都在頃刻間煙消雲散。等烤牛肉被撤下餐桌,閃爍著燦爛光輝的布丁在餐桌上閃亮登場,眾人是如此熱切地盼著近在眼前的這份令人喜悅的聖誕布丁!它優美地冒著蒸汽!它聞起來如此誘人!它是多麼地渾圓!吻是圓的、地平線是圓的、地球是圓的、月亮是圓的、太陽、群星、還有天上萬像都是圓的!而梅子布丁也同樣是圓的!

這份報紙甚至把英國人做布丁的高超技藝自豪地上升到愛國主義的高度:「法國人壓根不知道怎麼做梅子布丁,只不過他們中的一些天才朋友們在造型藝術上啟發了英國人……梅子布丁象徵著英國人的古蹟、英國人的迷信、英國人的事業、英國人的慷慨,最重要的是——英國人的品味」。

人們幾乎都把梅子布丁看作是一種奇蹟發明。即使克拉契家的布丁是盛在黃銅洗衣盆裏烤製的,大夥兒仍興奮地圍著剛出爐的布丁:

哈嘍!一大團蒸汽來了!布丁從銅鍋裏端出來了。帶著一股像是洗衣日的氣味!那時蒸布的氣味。又帶著一股像是並排開著一家飯館和一家糕餅店加上再隔壁一家女工洗衣作坊的氣味!那時布丁的氣味。半分鐘之內,克拉契太太進來了,臉色緋紅,但是自豪地微笑著;她端著布丁,布丁好像一顆布滿斑點的大砲彈,又硬又結實,在四分之一品脫的一半的一半的燃燒著的白蘭地酒之中放著光彩,頂上插著聖誕節的冬青作為裝飾。

哦!了不起的布丁啊!鮑伯·克拉契說,而且是不動聲色地說,他認為這是自從他們結婚以來,克拉契太太所取得的最偉大的成功。克拉契太太則說,既然現在心上的一塊石頭落了地,她可以坦白說自己曾經懷疑過麵粉的分量是否適當。關於這只布丁,每個人都有話要說,然而沒有一個人說,或者認為對於一個大家庭來說,這終究是一隻小布丁。誰要是這樣說或想,那完全是端異邪說。克拉契家的任何一個人連得暗示一下這類情況都會覺得臉紅。[3]

而在《博茲特寫集》(Sketches by Boz)前期文字對聖誕晚餐的描述裏,也同樣洋溢著不亞於此的激動:

最後,一個矮胖的僕人端著一隻巨大的布丁,搖搖擺擺地走進屋來,補丁上面插著一小枝冬青,孩子們大笑大嚷,胖乎乎的小手拍將起來,短短的胖腿踢呀踢的,只有當小客人們見到把點燃了的白蘭地酒澆入碎肉餡餅的驚人技藝在表演時的熱烈鼓掌才比得上那股高興勁兒。接著端來的是點心!——還有葡萄酒![4]

與本身用肉絲做成的肉餡餅類似,梅子布丁裏面原含有煮熟的牛羊肉,它實際上是小麥粥(frumenty,一種盛行於中世紀歐洲的濃稠小麥糊)的一種,只不過裏面多加了葡萄乾、醋栗、西梅、酒和各種香料。之所以叫梅子布丁,是因為聖誕布丁最早是用西梅干來做的,然後加入雞蛋、麵包碎、烈酒和麥芽酒來製作出製作出濃厚粘稠的口感便大功告成了。清教徒們當然禁止這種食物了——畢竟這裏面的食材實在是太讓人耽於享受了——直到喬治一世時期,才終於恢復了吃梅子布丁的習俗。教會頒布條令,要求人們在聖三一主日之後的第二十五個星期日裏製作布丁,並且要用十三種食材來代表基督和他的十二門徒;每個家庭成員得挨個從東到西地攪拌一番,以此紀念聖經故事中的三智者和他們從東往西的朝聖之旅。傳統肉餡餅的起源與耶穌誕生的馬槽形像有關:餡餅是橢圓形的,裏面包著一個麵糊寶寶。按照傳統說法,如果在聖誕節期間的十二天裏每天都吃肉餡餅,那這十二天他都將過得很幸福,在某種意義上,這也是整個大餐的意義所在:人們在聖誕節期間盡興享受,這樣幸福就會持續一整年,直到下一年的到來。

熱紅酒

熱紅酒給人們一種唾手可得的幸福感。克拉契家的熱紅酒,和他們家聖誕大餐中的其他食物一樣,也不大講究:

這時候,鮑伯捲起袖口——可憐的人兒啊,好像那副袖口還有可能被弄得更為破舊似的——把杜松子酒和檸檬在一隻大水罐裏調製一種混合熱飲料,他一下又一下地攪拌,再把它放到壁爐旁的鐵架上去煨熱。[5]

然而,就熱紅酒要發揮的作用來講,這已經足夠了:

終於這餐飯全部結束了,桌布清楚乾淨了,壁爐打掃過了,爐火生旺了。大水罐裏的混合飲料大家嚐過,並且被認為完美,蘋果和橘子都放在桌子上,滿滿一鏟於的栗子放在爐火上烤。於是克拉契全家人圍在壁爐旁,鮑伯·克拉契把這叫作圓圈,意思是半個圓圈;在鮑伯·克拉契的手肘邊放置著玻璃器皿的家庭陳列品:一對平底大酒杯,一隻無柄牛奶蛋糊杯。不管怎麼說,用這種東西盛放大水罐裏倒出來的熱飲料,並不下於用高腳純金酒杯來盛。鮑伯喜笑顏開地倒出飲料,這時候,爐火上的栗於畢畢剝剝,喀啦喀啦爆個不停。於是鮑伯舉杯祝酒說:「我親愛的家人,祝你們大家聖誕節快樂。上帝保佑我們!」[6]

熱紅酒做成後不久,克拉契一家,或者說克拉契家的部分人多少帶些不情願地向斯克魯奇祝酒。當斯克魯奇改過自新後,想坐下來和鮑伯談一談他對鮑伯未來人生的規劃時,他給鮑伯熱了一些名叫吸煙主教(smoking bishop)的熱紅酒(這可比鮑伯用的杜松子酒要貴多了),裏面加入一些酸橙,還有糖和香料,再用有長漏斗的容器來燙熱。這個過程所產生的紫紅色的色澤讓人聯想起主教們身上衣服的顏色。

富有與貧窮

狄更斯篤信著聖誕晚餐所蘊含的教化力量。他一如既往地以窮人的角度思考問題,在他之後寫的一本關於聖誕的書裏,狄更斯旗幟鮮明地抨擊了富人。與其認為狄更斯在攻訐他們的財富,倒不如說他更多地是在批評富人們對於他人遭受的苦難的冷漠。狄更斯的寫作始終貫穿著大量有關聖誕節的細節描寫。儘管在狄更斯的小說《大衛·科波菲爾》(David Copperfield)中,主人公科波菲爾和怯生生的喬·葛吉瑞還有難伺候的喬太太吃了頓很不開心的聖誕晚飯,並把《德魯德疑案》(The Mystery of Edwin Drood)裏的兇殺事件安排在聖誕那天,但狄更斯還是在《馬利高德大夫的處方》(Doctor Marigold)的故事裏愉快地描繪了一個充滿滿足感的聖誕場景,令讀者產生強烈的情感共鳴。在故事的高潮,奔波不停的銷售員坐進了去過聖誕節的馬車裏:

1864年秋天我的生意空前的好,到了12月23日,我在米德爾塞克斯的阿克斯布里奇鎮上售完了貨物。於是我趕著老馬,駕著輕快的車子趕往倫敦,要獨自在圖書車的爐邊度過聖誕前夜和聖誕節,然後再進一批新貨物到各地銷售,掙一些錢。對於烹調,我很有一手。我不妨告訴你們,我在圖書車上為我的聖誕節晚宴煮了些什麼。我做了一客鵝肉布丁,煮了兩隻腰子、十二隻牡蠣,裏邊還加了兩隻蘑菇。一個人吃了這種布丁,對一切都會心滿意足,只有坎肩下部兩粒鈕扣叫他感到不舒服。[7]

如此寧靜祥和的場景傳遞出聖誕晚餐所具有的溫暖人心的力量,並為隨後讓人感動不已的故事結局埋下完美的伏筆。托馬斯·卡萊爾曾經這麼評論他的朋友狄更斯——他雖然不甚同意狄更斯的政治和智識觀點,但他從不否認狄更斯的文學天天賦——「他的人生哲學完全是錯的。他覺得要對人說點好聽的,這樣世界就會對他們溫柔以待,各色人等最後都能在聖誕晚餐上吃到火雞。」還真是這樣呢!

脚注

文章翻譯:劉嘉

文章版權持有者:© Simon Callow

未經許可,不得擅自轉載使用。

撰稿人: 西蒙·卡洛

西蒙·卡洛,1949年生於倫敦。曾就讀於愛爾蘭貝爾法斯特女王大學,大二便轉行成為演員,受訓於倫敦戲劇中心。1973年在愛丁堡藝術節上首次登台,1979年在英國著名編劇彼得·謝弗(Peter Shaffer)的舞台劇《阿瑪迪斯》(Amadeus)中飾演莫扎特一角,並在同名電影中飾演埃曼努埃爾·希卡內德(Emmanuel Schikaneder)。此後參演超過四十部電影。1984年卡洛執導了他職業生涯的首部舞台劇,同年出版自傳《身為演員》(Being an Actor)。2012年出版了他的第十六本書《查爾斯·狄更斯與世界之舞台》(Charles Dickens and the Great Theatre of the World)。2017年出版著作《身為瓦格納:意志的勝利》(Being Wagner: The Triumph of the Will)。