「自然」與「城市」:張愛玲與勞倫斯的創作姻緣

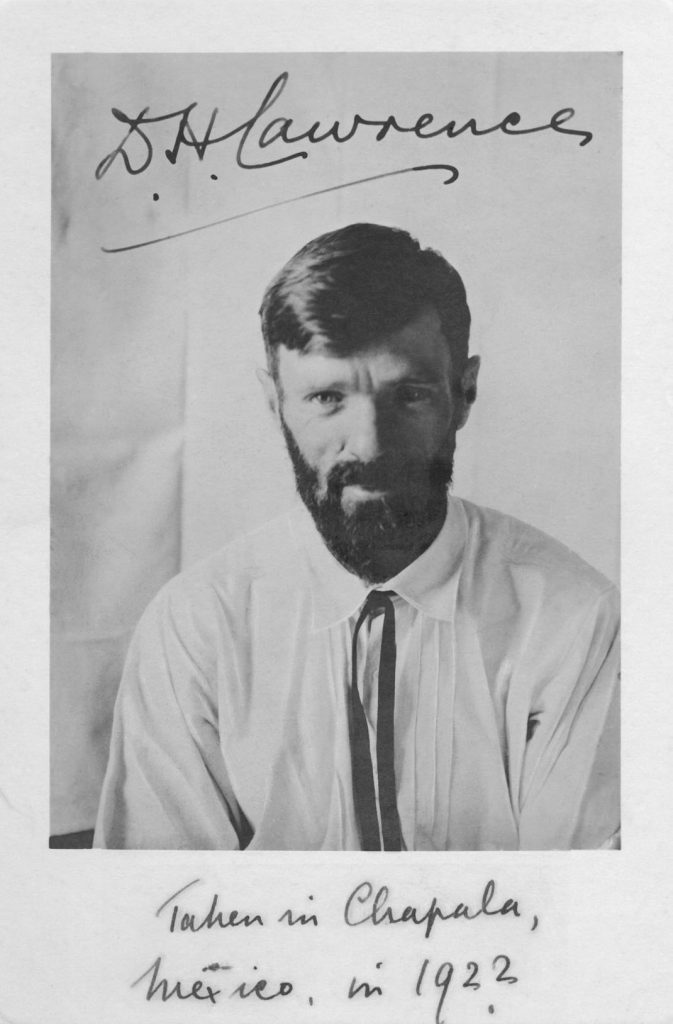

自二十世紀三十年代起,大衛·赫伯特·勞倫斯(D H Lawrence)就被譯介到中國,其作品的驚世駭俗,在社會上引起廣泛影響。勞倫斯是張愛玲喜讀的作家之一,兩者的創作無疑存在一定的關聯。本文主要探討張愛玲與勞倫斯創作中對心理分析技巧及多種意象的運用,並分析張愛玲在對勞倫斯作品的接受中是如何以敏慧的藝術感受,在創作中進行融合與轉化。

自然的意象

在勞倫斯作品中,心理分析的運用主要是借助意象和象徵等多種媒介達成的,所謂心理情緒意象,是指作者敘述人物心理時情緒象徵所指向的意象。在勞倫斯作品中,「自然」是一個重要概念,充滿著人物內在心理流變的自然景物可以看成是勞倫斯為筆下人物所建構的心理空間。換言之,大自然為人物心理提供活動空間,在此自然空間中,花草蟲魚樹木等等都與人物的潛意識、心理活動相契合,人物的體驗感悟在此空間中被釋放和展現。一旦進入勞倫斯的文本世界,就能鮮明地感受到這種特徵:

《戀愛中的婦女》中厄休拉和古娟一起出去散步,鳥雀在枝條歡唱,路邊的黑刺李等植物都生機勃勃,在充滿靈性的自然景物中,蘊含著人物的心靈感應;以及伯金在與赫米恩爭吵後,來到一處人煙稀少的山谷斜坡,這裏樹木叢生,花朵鮮艷,谷底還有奔流的小溪,伯金想去觸摸這一切,享受自然花草的撫摸,沉浸在同它們的交流之中; 《玫瑰園中的影子》中花園中的自然景色同樣具有流動的情緒特徵,隨著故事情節的發展而變化,並暗示了人物的潛意識活動。可以看出,勞倫斯將人物的心理情緒指向了自然景物,它們不再是單純的客觀物象,而是折射著人物心緒意識的微妙流變,並且成為故事發展的重要因素。

和勞倫斯一樣,張愛玲在文中也經常運用聯想、暗示、象徵等手法,營造出情境互滲的藝術氛圍。張愛玲作品中的自然景象同樣是人物的心理情緒空間,並且因滲入了人物的情感直覺、思想體驗等內心活動,具有動態感,成為推動情節發展及表現主旨的重要內容。

《沉香屑:第一爐香》中薇龍站在姑母家的走廊上,遠遠望去:

「草坪的一角,栽了一棵小小的杜鵑花,正在開著,花朵兒粉紅裏略帶些黃,是鮮亮的蝦子紅。牆裏的春天,不過是虛應個景兒,誰知星星之火,可以燎原,牆裏的春延燒到牆外去,滿山轟轟烈烈開著野杜鵑,那灼灼的紅色,一路摧枯拉朽燒下山坡子去了。杜鵑花外面,就是那濃藍的海,海裏泊著白色的大船。」 [1]

這裡的杜鵑花、春天、大海都寄寓著文字之外的意義,預示人物在接下來環境中的轉變,此後薇龍的人生也就如這些景物預兆般發生了轉向。

又如《傾城之戀》中白流蘇到香港,黑夜裏看那野火花,

「她看不出那紅色,然而她直覺地知道它是紅得不能再紅了,紅得不可收拾,一蓬蓬一蓬蓬的小花,窩在參天大樹上,壁栗剝落燃燒著,一路燒過去,把那紫藍的天也熏紅了。……葉子像鳳尾草,一陣風過,那輕纖的黑色剪影零零落落顫動著,耳邊恍惚聽見一串小小的音符,不成腔,像簷前鐵馬的叮噹……」 [2]

這裏的花、樹、風等同樣都沒有停留在本身的意義上,流蘇複雜的內心及對柳原感情的不可把握在這情境之中也得以微妙表達。

不難發現,勞倫斯和張愛玲文本中的這些自然景物,都不是單一和獨立的,而是構成了一個整體空間狀態,人物的心緒、潛意識等心理活動就內化在這整體的自然意象中。由於浸染著強烈的主觀感受性,是人物直覺、意識、情感等心理活動的微妙表達,所以本體和象徵體之間的關係並不是直接簡明的,而是具有朦朧多義性,在這心靈化、情感化、思想化的流動空間景象中,讀者可以通過藝術感知與想像積極思考小說所喚起的豐富內涵,並從中得到啟悟。

張愛玲:融合、吸收與轉化

不過,張愛玲雖然從勞倫斯那裏吸取了通過象徵意象來表徵人物心理的藝術手法,卻並沒有簡單模仿,而是融入了自身的獨特感思,以敏慧的藝術感受進行創造性轉化。

勞倫斯筆下的自然,是宇宙生命的載體,充滿生命氣息。人物將情感投注於自然景物,與之有著潛隱的交流,並在景物中找到歸宿感。如《戀愛中的婦女》中的伯金,在清新涼爽、秀麗怡然的環境中,獲得滿足感。相比之下,張愛玲筆下的自然花草景物,卻並不具有勞倫斯作品中的那種直覺美感特徵,自然景象也並不與人物發生情感親暱及相互交融之關係。雖然這些自然花草景物是人物情緒象徵指向的自然空間,帶有人物潛意識心理活動的情緒特徵,但卻通常是處於人物自身之外,人與花草樹木沒有交流與親密契合。

如果說勞倫斯對自然意象的表達,是對人類生命活力的詮釋及對文明重塑的渴求,並包含著一種對自然在現代文明工業化進程中逐漸喪失生機的失落感,那麼張愛玲筆下的自然花草樹木則沒有承載起這麼厚重的力量,雖被她用來表徵人物的潛意識等心理活動,但僅僅是用來渲染烘托情感思緒的載體:自然與人缺少和諧共生,人物不會主動親近自然,也不會在花草樹木之中找到自我,人與自然之間毋寧說有一種勞倫斯作品中所沒有的隔離。其原因在很大程度上,可以從勞倫斯和張愛玲對城市及自然的不同態度中得到說明。

城市與工業文明

關於勞倫斯對城市及工業文明的態度,學界已經進行了很多論述,如「城市在勞倫斯眼裏是工業、機械化的中心,是他撻伐、詛咒的對象」[3],「他的靈魂的一半使他逃向自然,回歸其它一些尚未工業化的鄉村」等。[4]

與勞倫斯對城市的恐懼不同,張愛玲是熱愛城市的,即便晚年隱居,選擇的也還是城市,而不是鄉村。對張愛玲而言,在城市中生活是別有一番滋味的,「公寓是最合理想的逃世的地方」[5],「我喜歡聽市聲」。[6] 可以說,張愛玲對城市生活是相容的,雖然筆下有對現代文明發展所引發人性變異的表現,但她對城市現代文明本身並不是全盤否定的,「到底相當的束縛是少不得的。原始人天真雖天真,究竟不是一個充份的『人』。」[7] 而且相比勞倫斯,張愛玲並不把自然的一切看得無比美好,在《造人》中,張愛玲曾對這種觀點作過些許表達,但學界對這段話似乎一直未加注意:

獸類有天生的慈愛,也有天生的殘酷,於是在血肉淋漓的生存競爭中一代一代活了下來。『自然』這東西是神秘偉大不可思議的,但是我們不能『止於自然。』自然的作風是驚人的浪費——一條魚產下幾百萬魚子,被其它的水族吞噬之下,單剩下不多的幾個僥倖孵成小魚。為甚麼我們也要這樣地浪費我們的骨血呢?文明人是相當值錢的動物,餵養、教養,實在需要巨大的耗費。 [8]

張愛玲對自然和文明是持雙重審視視角的,或者說是持中立態度的,所以她不會如勞倫斯那樣著力表達文明與自然的二元對立。

張愛玲筆下的城市意象

如果說在勞倫斯筆下,追求的是自然的詩意,那麼對張愛玲而言,這種詩意卻體現在城市之中,城市雖然有著快節奏的工業化進程,但卻可以找到一種物我合一的感覺,同樣獲得一種滿足感。也就是因為這一點,相比勞倫斯筆下人物對自然意象空間的尋求,在張愛玲筆下,用來表徵人物心理情緒空間的還有城市的建築,可以稱之為城市意象,這裏的城市意象是相對自然景緻而言,即城市中那些人工的物質景象,成為人物心理活動的象徵載體,人物的情感、思緒、意識展現在人工物件組成的空間狀態之中:

《茉莉香片》中聶傳慶回家,聞到鴉片香味後,「夾了書向下跑,滿心的煩躁……他在正中的紅木方桌旁邊坐下,伏在大理石桌面上。桌面冰涼的,像公共汽車上的玻璃窗。」 [9]

《心經》中龔海立推著腳踏車和許小寒走在街上,「強烈的初秋的太陽曬在青浩浩的長街上。已經是下午五點鐘了。一座座白色的,糙黃的住宅,在蒸籠裏蒸了一天,像饅頭似的漲大了一些。什麼都漲大了——車輛,行人,郵筒,自來水筒……街上顯得異常的擁擠。」[10]

人物的情感轉向了周邊的各種城市人工景象,心理活動語言和城市人工景象結合在一起。

又如《金鎖記》中長安與童世舫分手時,

「長安覺得她是隔了相當的距離看這太陽裏的庭院,從高樓上望下來,明晰,親切,然而沒有能力干涉,天井,樹,曳著蕭條的影子的兩個人,沒有話——不多的一點回憶,將來是要裝在水晶瓶裏雙手捧著看的——她的最初也是最後的愛。」 [11]

庭院、天井被賦予了內涵,長安最後的愛就在這裏定格。

《鬱金香》中寶初在多年後聽到金香的消息及周圍人對金香當時情感的誤猜時,

「他去站在窗戶跟前,背燈立著,背後那裏女人的笑語啁啾一時都顯得朦朧了,倒是街上過路的一個盲人的磐聲,一聲一聲,聽得非常清楚。聽著,彷彿這夜是更黑,也更深了。」 [12]

這種只是當時已惘然的淡落的愛,在周圍的市聲中淡靜下去了,在這感覺化的畫面中,表達了人物極複雜的心理內容。

雖然和自然心理空間有些許不同,但這類城市人工景象在寓意及表徵功能上具有同樣的藝術效果,由於這種包含情緒的表達並非單純地描繪了人物內心所思所想,而是注入了作者的情感及其對現代人生的感悟思考,因而具有濃厚的現代審美意蘊。張愛玲和勞倫斯一樣,將流動性的情思感懷注入各種景緻之中,使之具有模糊多義性。人物的潛意識與心靈圖景,通過他們筆下的自然和城市等象徵,呈現出豐富的意蘊內涵,而這種心理分析技巧的運用是張愛玲對勞倫斯現代主義藝術手法最鮮明的借鑒。

結語

張愛玲對英國文學,有著多重借鑒但她從來就不是一位被動的接受者或模仿者。她的主要成就在於對域外文化的創造性融合與轉化,積極地使外民族藝術形式適應於中國的土壤,並註入自己的情感體驗內容,通過融入個人生命體驗的創作與英國作家進行「對話」,從而造就完全個性化的藝術作品,也豐富和發展了民族文學。從張愛玲對英國文學的接受之個案中,我們可以看到在中國現代文學發展進程中,在那戰火紛飛的歲月,一些執著自己藝術個性的作家對小說精神及藝術發展之觀照所做出的努力,不斷以融入個人體驗感思的創作與世界文學對話,同時對外國文學保持開放視野,接受與變形、移植與改造,正是這種自由的挑選、接納和吸收精神,不僅參與了中國小說的現代性進程,同時也為中國文學走向世界提供了重要參照,而張愛玲在其中功不可沒。

脚注

- 張愛玲:《沉香屑: 第一爐香》,收錄於小說集《傳奇》,北京:人民文學出版社,1986年,第134-135頁。

- 張愛玲:《傾城之戀》,收錄於小說集《傳奇》,北京:人民文學出版社,1986年,第80頁。

- 苗福光:《生態批評視角下的勞倫斯》,上海:上海大學出版社,2007年,第43頁。

- [英]基思·薩格著·高萬隆:《勞倫斯的生活》(王建琦 譯),濟南:山東友誼書社,1989年,第2頁。

- 張愛玲:《公寓生活記趣》,收錄於《中國現代散文名家名作原版庫·流言》,北京:中國文聯出版公司,1998年,第27頁。

- 張愛玲:《公寓生活記趣》,收錄於《中國現代散文名家名作原版庫·流言》,北京:中國文聯出版公司,1998年,第24頁。

- 張愛玲:《燼餘錄》,收錄於《中國現代散文名家名作原版庫·流言》,北京:中國文聯出版公司,1998年,第50頁。

- 張愛玲:《造人》,收錄於《中國現代散文名家名作原版庫·流言》,北京:中國文聯出版公司,1998年,第126頁。

- 張愛玲:《茉莉香片》,收錄於小說集《傳奇》,北京:人民文學出版社,1986年,第114頁。

- 張愛玲:《心經》,收錄於小說集《傳奇》,北京:人民文學出版社,1986年,第279-280頁。

- 張愛玲:《金鎖記》,收錄於小說集《傳奇》,北京:人民文學出版社,1986年,第55頁。

- 張愛玲:《鬱金香》,收錄於《紅玫瑰與白玫瑰》,北京:北京十月文藝出版社,2009年,第236頁。

本文選自陳娟《張愛玲與英國文學》一書(中國社會科學出版社,2016年9月),有改動。

撰稿人: 陳娟

陳娟,文學博士,副教授,南華大學語言文學學院教師,主要研究方向為中國現當代文學、比較文學。近年來主講《中國當代文學》《比較文學》《中國現當代女作家研究》等本科生課程。出版專著《張愛玲與英國文學》(中國社會科學出版社,2016年9月)並發表學術論文三十餘篇。