奧斯卡·王爾德的一生

從奧斯卡·王爾德(Oscar Wilde)的早年成功到其臭名昭著的審判及晚年流放生活,安德魯·迪克森(Andrew Dickson)在本篇文章中深入探析王爾德的生平、著作及其文學遺產。

導語

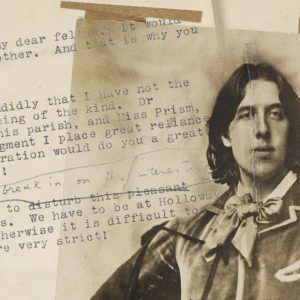

奧斯卡·王爾德(Oscar Wilde)總是千變萬化。他像穿脫戲服一樣輪番變換著不同身份——他既是有名的詩人、劇作家,又是漂泊在英國的去國懷鄉的愛爾蘭人,也是穿著考究的審美家和花花公子。王爾德那些出乎意料但發人深省的妙語連珠使整個維多利亞晚期的倫敦為之傾倒。同樣重要的是,王爾德是一名男同性戀者,但在當時的英國,身為同性戀既不合法,甚至還可能面臨人身危險。然而這也使他至此之後成為了社會運動家們的旗幟。他和一個男人的感情關係最終在一場屈辱的法庭訴訟中慘淡收場,牢獄之災摧毀了他的身心,也剝蝕了他的財產。這一切拖垮了王爾德,他去世的時候才四十六歲。即使是王爾德在世的時候,他也常常處在被其自身神話所侵蝕的邊緣。不計其數的書籍、戲劇和電影向他致敬。最新一部是今年年初上映由魯伯特·艾弗列特(Rupert Everett)執導的《快樂王子》(The Happy Prince)。

王爾德還有更多迷人之處,尤其體現在他的創作。他擅長不同領域且極為多產——無論是身為劇作家、詩人、小說家,還是散文家、演說家、童話作家,王爾德都可謂功成名就。儘管躋身世界戲劇史上最傑出的喜劇作家之一,但王爾德終其一生都處在一場自我鬥爭——致力成為一名被人嚴肅對待的藝術家,而他擔心這是一場自己永遠也贏不了的鬥爭。王爾德曾說過:「為生活,我投入所有天賦;為創作,我只投入才華」。這一評述十分準確,卻又莫名動人。

王爾德的早年經歷

王爾德出生於一個家世卓越的都柏林家庭,擁有一個至少表面看起來十分美滿的童年。他的父親是愛爾蘭頂尖的外科醫生,母親是詩人和研究愛爾蘭民俗的專家。王爾德在家中接受一段時間的教育後,被送到恩尼斯基林(現位於北愛爾蘭)的一所寄宿學校。1871年,少年王爾德獲得了都柏林三一學院的獎學金,這是愛爾蘭最有名望的高等學府之一。在那之前的幾年中,妹妹艾索拉(Isola)的離世曾一度讓整個家庭大受打擊;王爾德更是悲痛欲絕。艾索拉後來成為他早期出版作品的主題之一,如1881年發表的詩歌《安魂賦》(’Requiescat’)(拉丁文意是為逝者祈福的禱詞)。王爾德一生都隨身帶著妹妹的一綹頭髮。

儘管如此,王爾德的學業依然出眾,1874年他獲得了前往牛津大學學習古典學的獎學金。對王爾德而言,在牛津的歲月既是智性教育也是社會教育,他當時進入了藝術批評家和理論家瓦爾特·帕特(Walter Pater)和約翰·羅斯金(John Ruskin)的圈子,兩人都是當時文化界聲名顯赫的人物。雖然王爾德漸漸以生活作風懶散奢靡聞名,他在宿舍房間裏收藏的中式瓷器無人不知——但他最終仍以最高分和雙重一等榮譽學位畢業,並贏得了詩歌獎。不久之後他就搬到倫敦,開始了他的文學生涯。

王爾德很快就成為倫敦藝術和社交場上 「以名氣著稱」的常客。引人注目的穿著打扮(王爾德愛穿戴色彩艷麗的領結和造型浮誇的帽子)、充滿智慧且幽默風趣的談吐使王爾德名聲大噪。他因倡導 「為藝術而藝術」,號召文化應為其本身而非社會或政治服務,成為了唯美主義運動的先鋒,並為自己博得了更高的聲望。王爾德在上流社會其名之盛引得當時的劇作家——以創作輕歌劇而家喻戶曉的吉爾伯特和薩利文(Gilbert and Sullivan)在他們的作品《耐心》(Patience)中對他加以譏諷。王爾德想必因此頗為高興。

隨後一年,王爾德和《耐心》的出品人達成協議決定到美國進行以藝術為主題的巡迴演講。據傳,王爾德在紐約過海關時被問及是否有物件需要申報時回答說:「除了我的天才,其他沒什麼可申報的。」

突破與成功

雖然王爾德早年一帆風順,但他還是渴望成為一名嚴肅的藝術家——特別是成為一名劇作家。然而這一憧憬卻使他一再受挫。他的第一部名為《薇拉》(Vera,1881)的悲劇在紐約公演時反響慘淡。第二部戲,一部以莎翁無韻體創作,風格沉重的歷史題材作品《帕度瓦公爵夫人》(The Duchess of Padua)甚至遭到被委任的女演員的拒演。相較而言,王爾德的個人生活看上去更快樂些。1884年,他和一位知名愛爾蘭辯護律師的女兒——康斯坦絲·勞埃德(Constance Lloyd)結婚;兩人共同養育了兩個男孩——西里爾(Cyril)和維維恩(Vyvyan) 。至少在旁人眼中,這是一個理想的家庭。

儘管家中常常入不敷出,但王爾德還是很享受做一名父親。他起初給兒子們講述的睡前故事,包括「自私的巨人」、「夜鶯與玫瑰」,後來被收錄在1888年出版的童話故事合集《快樂王子及其它故事》(The Happy Prince and Other Stories)裏。這些純真的故事微妙地平衡著快樂與憂傷,它們也是王爾德最精彩的創作之一。此外,王爾德的隨筆也倍受歡迎。

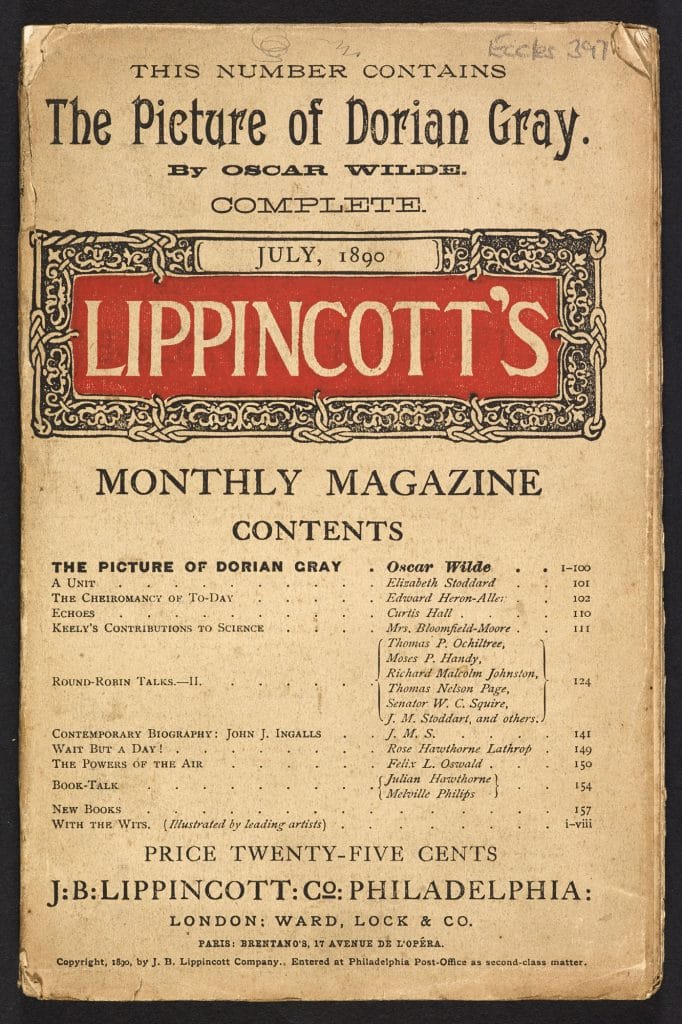

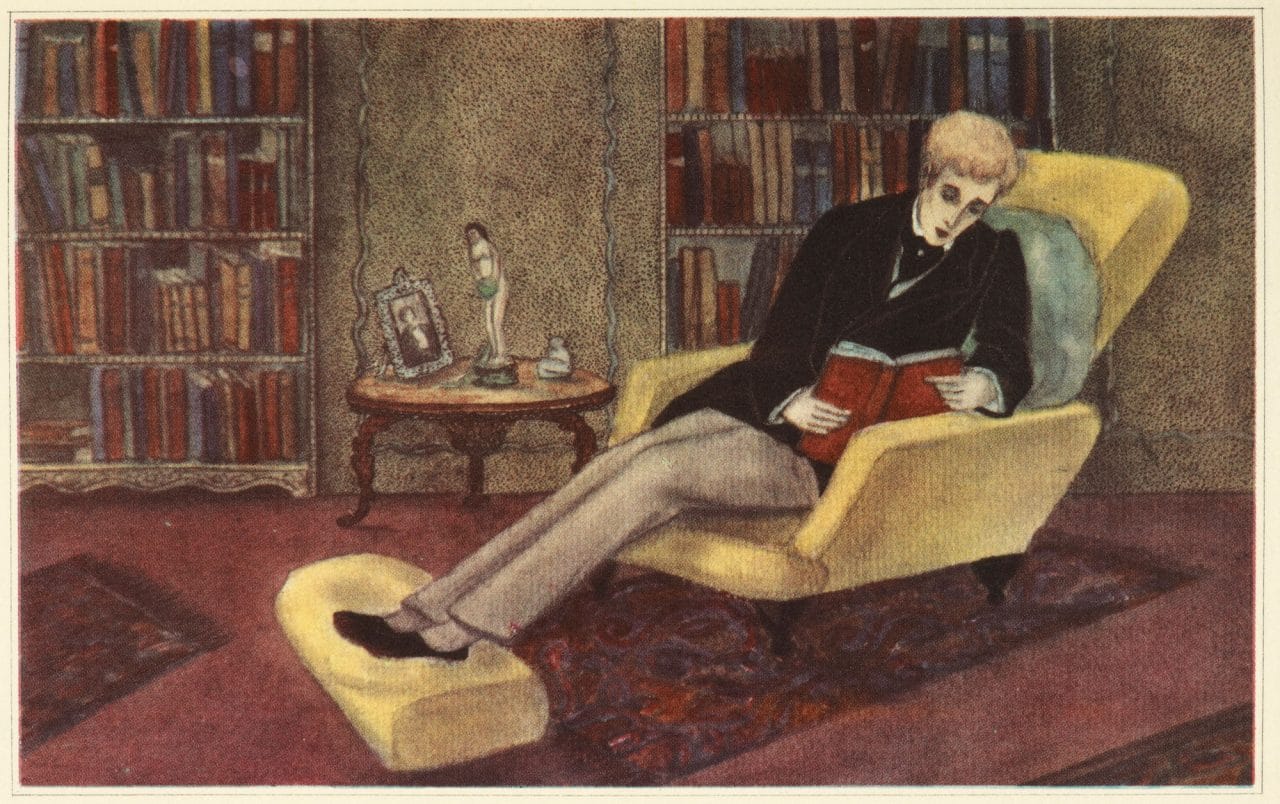

王爾德隨後出版的小說《道連·格雷的畫像》(The Picture of Dorian Gray)所獲得的成功卻多少有些讓人側目的意味。小說先是在雜誌連載,之後才印刷成書。它講的是一個漂亮的年輕男子以出賣靈魂的代價來獲得青春永駐的虛構故事。由於極度擔心自己容顏衰朽、青春不再,道連許願他的肖像能代替他變老,自己則永葆青春——結果居然如他所願!即使他無休止地花天酒地、朝歌夜弦、無惡不作甚至害人性命,主人公道連卻仍然一如往昔地光鮮亮麗,而他的畫像卻逐漸扭曲得面目可憎。

小說一方面向毛骨悚然的哥特小說傳統致意,另一方面也呼應著那個主人公和魔鬼協議以求永恆知識的浮士德傳奇。儘管如此,道連·格雷仍讓一眾讀者大感震撼。批評家們紛紛抨擊王爾德,指責他毫無道德感,並且評價小說既「不陽剛」又「女里女氣」。從現代的角度來看,小說最驚人的地方在於,即使是在當時道德氛圍如此緊張的情況之下,它也從未絲毫掩飾故事背後的同性戀主題。道連過著雙面的生活:他無法與人分享自己的秘密;而為他畫像的藝術家又宣稱自己是如此「瘋狂地,不加節制又荒謬可笑地」愛著這位年輕人。在某種程度上這似乎也預示了那場即將在五年內摧毀作者王爾德的醜聞。

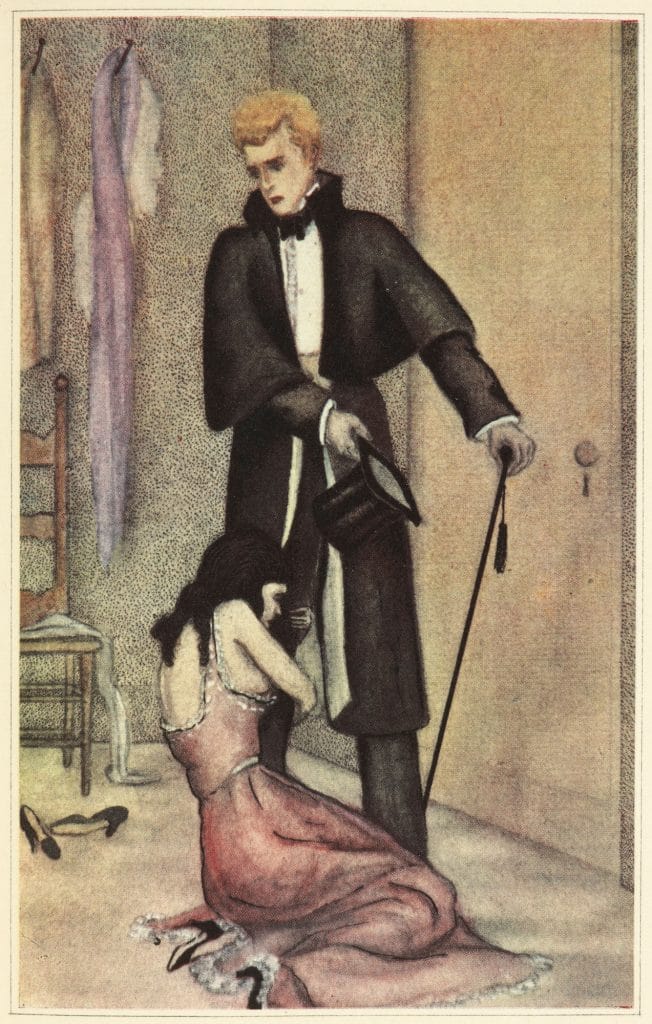

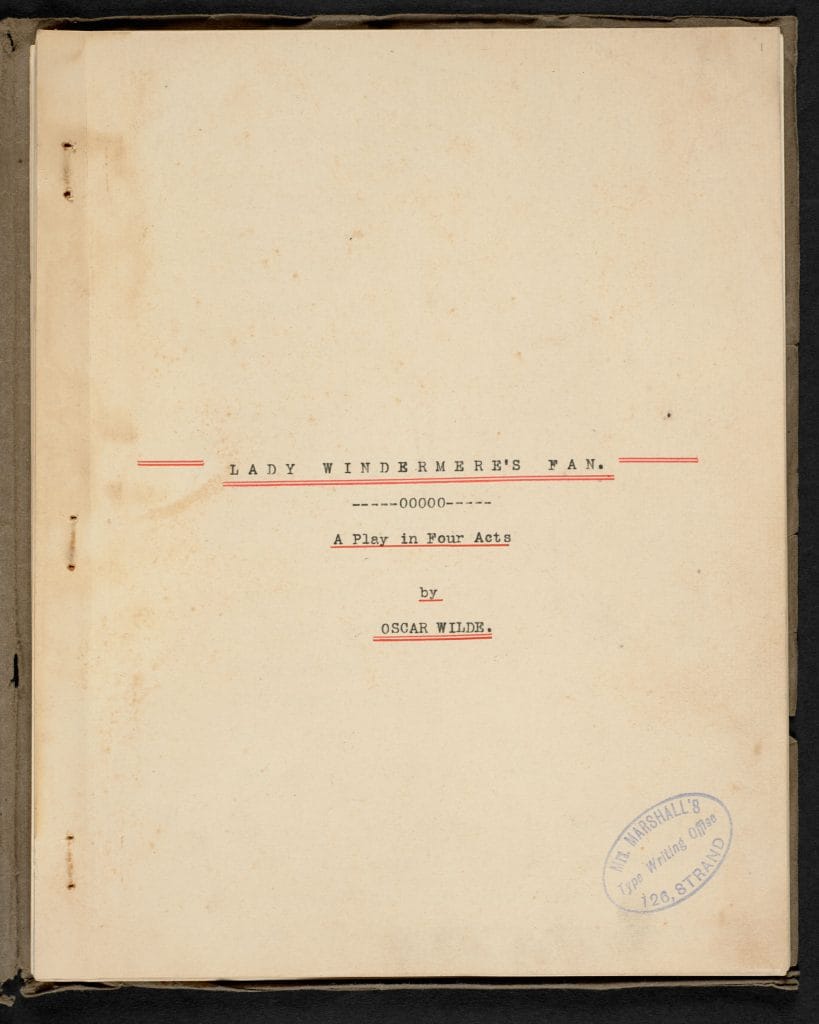

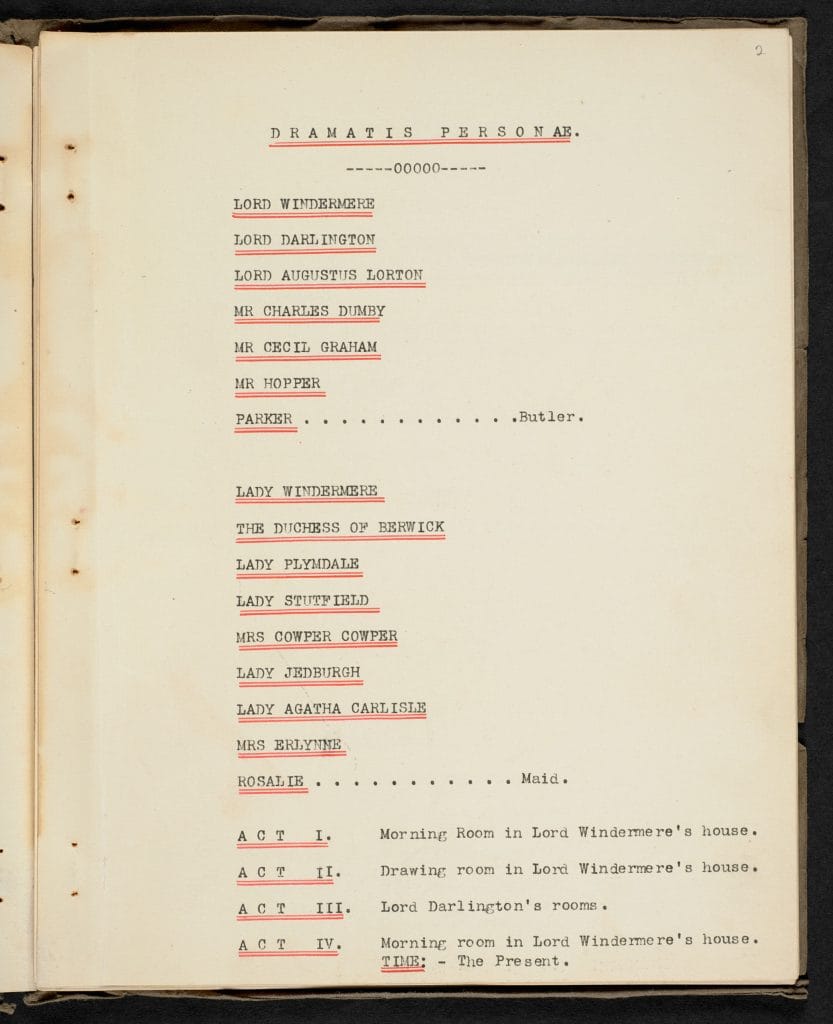

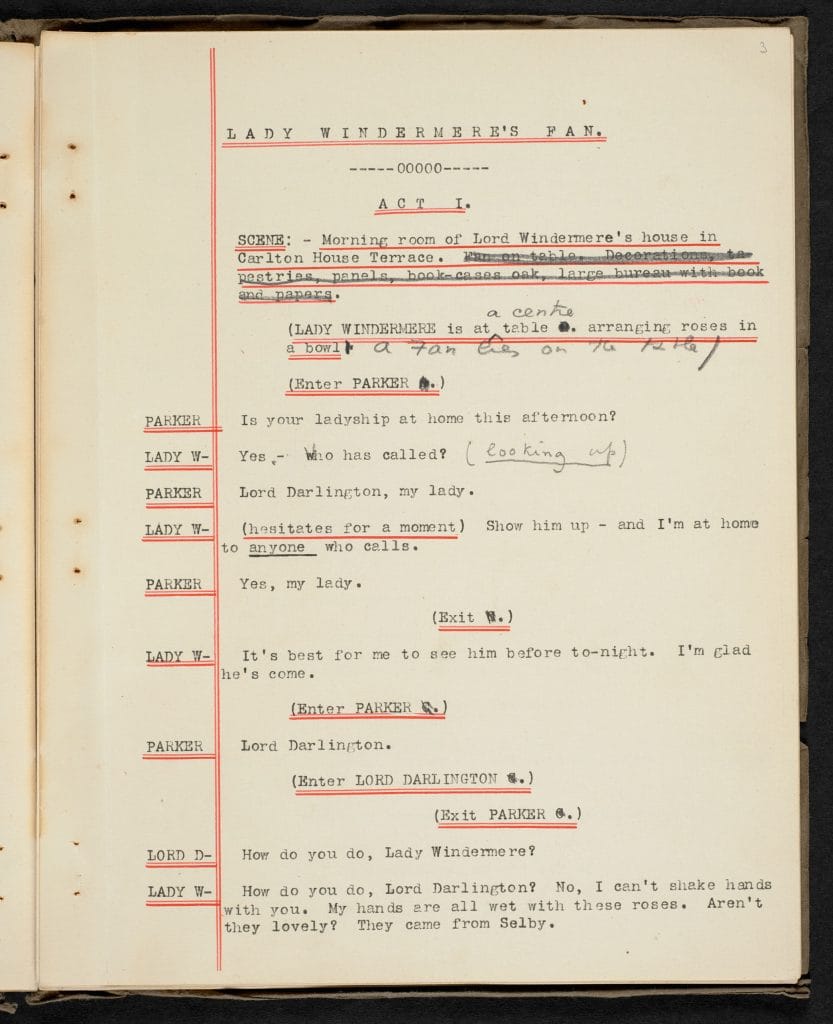

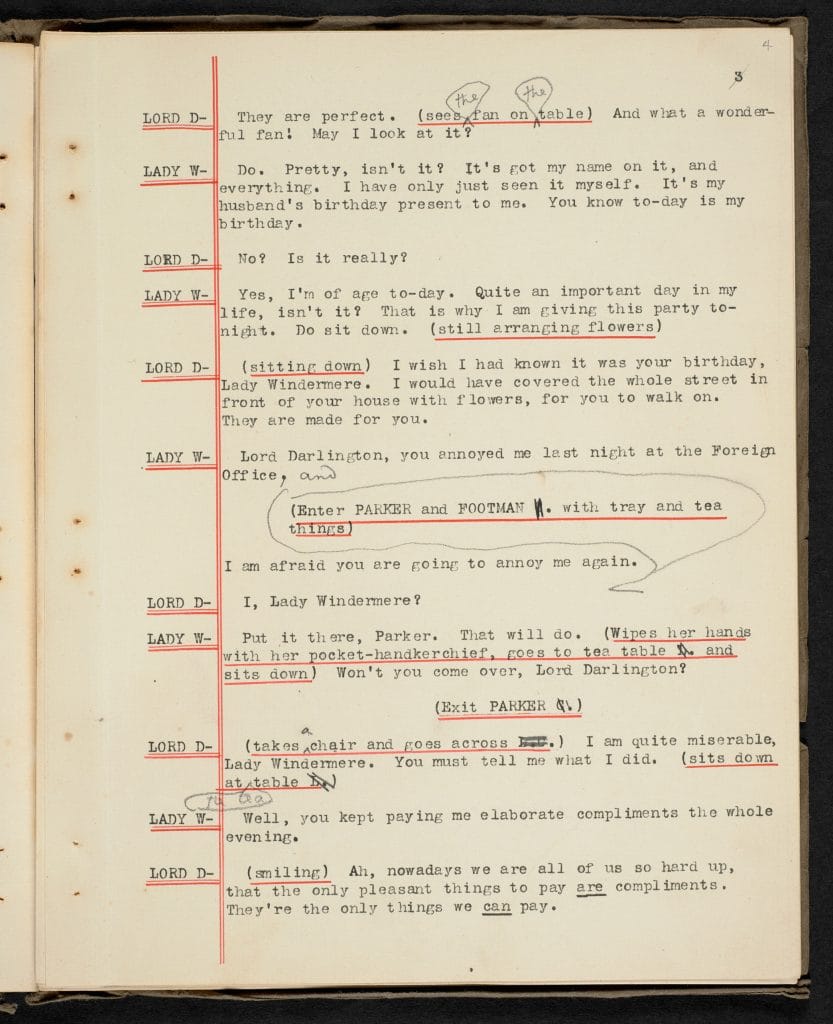

這時的王爾德仍有成為一名劇作家的抱負。差不多是在《道連·格雷的畫像》問世的同時,王爾德受當時法國戲劇的啟發,終於決定寫一出社會喜劇來小試身手。1891年的夏天,他開始寫作後來人們所熟知的《溫夫人的扇子》(Lady Windermere’s Fan), 其中一部分是在英格蘭北部的湖區寫的,那裏離溫德米爾湖很近。故事講述了一件好笑得有些離奇的事——疑心丈夫有外遇的太太最終發現「第三者」居然是自己母親。一年後,這齣戲甫一上演便在倫敦西區引起轟動。這是王爾德渴望已久的戲劇成就。一位評論家這樣說道:「王爾德先生除了機智過人、才華橫溢以外,簡直一無是處!」

王爾德隨後創作的戲劇讓他一躍成為當時名聲最響的劇作家之一。問世於1893年的《無足輕重的女人》(A Woman of No Importance)講述了一位女性懷孕後被上流社會的戀人拋棄的故事,諷刺的其實是維多利亞時期英國對階級和性別的雙重標準。1895年的《理想丈夫》(An Ideal Husband)則意在詰問婚姻之中的「理想」到底意味著什麼(在這部作品所討論的婚姻中,丈夫是一名風頭正盛的政客,他有著不可告人的過往,但王爾德對這一形象卻是心知肚明)。雖然這些戲劇不但情節精巧而且對話風趣——不得不說幾乎沒有誰比王爾德更擅長把玩那些妙趣橫生的俏皮話了——但它們在喜劇的外殼下其實蘊含著相當嚴肅的話題。《理想丈夫》裏某個角色所說的「仁義道德,不過是我們對自己討厭的人採取的態度」很大程度上直指維多利亞時期的道德偽善。這話即使放到今天來看,聽上去也依然不假。因為這齣喜劇,劇作家蕭伯納稱王爾德為「我們唯一一位全能的作家。他能調動一切:機趣、哲學、表演藝術、演員和觀眾,甚至是整個舞台。」

此外,王爾德也證明了自己同樣能駕馭悲劇,就像他在音樂劇《莎樂美》(Salomé)中展現的那樣。正是在1891年這奇蹟般的一年裏,王爾德開始了《莎樂美》的寫作。這部最初用法語寫的作品講述的是一個聖經故事:愛上施洗約翰但轉遭拒絕的舞者莎樂美惱羞成怒,於是下令處死約翰並吩咐把他的頭裝在銀盤獻給她,這正恰恰呼應了王爾德後來所寫的:男人總是毀掉自己的心愛之物。

然而《莎樂美》又一次帶來了爭議:英國官方禁演了這部戲,大概是因為裏面涉及聖經中的人物。直到1896年,它才終於登上舞台。該劇於1893年出版,其中還附有著名藝術家奧布里·比爾茲利(Aubrey Beardsley)專門繪製的極具視覺震撼力的插畫。

1895年2月,當時離《理想丈夫》即將登台不到一個月,王爾德如今公認的代表作《不可兒戲》(The Importance of Being Earnest)在倫敦開演。這部戲充滿了比以往更加精彩的連珠妙語:「如果下層階級不為我們樹個好榜樣,他們到底有什麼用呢?」;「到頭來,所有的女人都變得像自己的母親,那是女人的悲劇。可沒有一個男人像自己的母親,那是男人的悲劇」;「懵懂無知就像嬌嫩的奇瓜異果一樣,只要一碰,就失去光彩了」;「失去了父親或母親,沃辛先生,還可以說是不幸;雙親都失去了就未免太大意了」。整部戲讓人拍案叫絕。這場經過精心設計的鬧劇,既有張冠李戴的身份錯位的戲碼,又有命中註定的天賜良緣的橋段,精彩程度全然不輸莎士比亞和十八世紀劇作家理查·布林斯利·謝立丹(Richard·Brinsley·Sheridan)筆下的故事。雖然《不可兒戲》被視作最為風趣幽默的英語戲劇作品之一,但它本身卻不乏有關身份政治的深思。人們把《不可兒戲》譽為繼《哈姆雷特》之後最為聞名、最多被引述的戲劇作品。

王爾德的審判和晚年

就王爾德的創作生涯而言,十九世紀九十年代初期可謂意義非凡。然而好景不長,王爾德當時的婚姻面臨著重重壓力。1891年,他結識了阿爾弗雷德·道格拉斯勳爵(Lord Alfred Douglas),並開始了兩人的性伴侶關係。這位暱稱「波西(Bosie)」的年輕貴族美貌驚人,是他把王爾德帶進了倫敦當時有如地下世界的男同性戀圈子。男男關係在維多利亞時期的英國是不合法的,同性戀愛關係的不合法地位在之後的六十年裏也未曾有改變。任何人如若受到「嚴重猥褻」這一同性戀性質的指控,將面臨身敗名裂和牢獄之災。

昆斯伯里侯爵(Marquis of Queensberry),也就是阿爾弗雷德的父親在聽聞這樁風流韻事後給王爾德寫信,在信中里罵他是「男妓和雞姦者」(可好笑的是,他把雞姦者(sodomite)給拼成了somdomite)。王爾德於是起訴他誹謗。這一舉動十分冒進,最終導致雙方對簿公堂。雖然王爾德勇敢無畏地出現在了證人席上,但他很快發覺自己不僅需要為他的愛情辯護,還要為他作品裏的愛和慾望正名。作家最後輸了這場官司,被判為期兩年監禁與苦役。

隨後的遭遇讓王爾德苦不堪言,特別是當他被送到倫敦西面的瑞丁(Reading)監獄之後。監獄裏的條件極其惡劣,王爾德還遭到了其它囚犯的暴力襲擊。他努力適應一切,但之後沒多久就被迫宣告破產。這意味著拒絕離婚的康斯坦絲和孩子們將面臨無家可歸且一貧如洗的局面。王爾德最終在1897年獲釋。1898年他出版了《瑞丁監獄之歌》(The Ballad of Reading Gaol),一部躊躇而沉鬱的長詩,依依不捨地回望著舊日時光。

也許講述王爾德監獄生活最偉大的作品應數《自深深處》(De Profundis),其題目引用自聖經《詩篇》中的「來自深淵(’From the Depths’)」。這是一封寫給道格拉斯的五萬五千字長信,不斷述說著愛戀與失落、痛苦與哀愁和其它所有的一切。王爾德寫道,「大部分人活著是為了愛和讚美,但我們應該是憑藉著愛和讚美活著。」在另一處明確寫給道格拉斯看的行文中他承認,「毫無疑問我應當離開你。」這部作品後來也被稱作史上最偉大的情書。

雖然王爾德出獄後立刻動身前往法國,但他的身體健康和創作激情都嚴重受創。在他生命中的最後幾年,王爾德一直在歐洲大陸輾轉流浪。那位曾在獄中好心給王爾德紙筆、鼓勵他寫下《自深深處》的監獄長曾說:「這種刑罰會讓所有那些不習慣體力勞動的人在兩年之內斃命的。」果不其然,一語成讖。1900年11月,王爾德突發急病,在巴黎一所廉價旅館裏逝世,並葬在了巴黎著名的拉雪茲神父公墓。

王爾德的文學遺產

王爾德去世後這一百二十餘年以來,他的名聲也像他的人生一樣跌宕起伏。雖然在他死後的一段時間裏,王爾德在英國本土幾乎絲毫不受重視(因為畢竟他當初跌落神壇的起因使其頗受爭議),但在許多其它國家,譬如法國、美國和俄羅斯等地,都不乏紀念王爾德的活動。即使是在英國,王爾德所寫的舞台劇也仍舊很受歡迎。1908年,隨著羅比·羅斯(Robbie Ross)這位王爾德昔日的摯友兼戀人出版了十四卷《王爾德全集》 ,他的聲譽又重新回升。

自二十世紀六十年代起,王爾德的作品不斷地被重新審視,他被視為一位大學生們都應研讀的嚴肅作家。隨著1965年英國同性戀的合法化,王爾德成為了新一代眼中追求性解放和公民自由的標杆人物。身為作家的王爾德也影響了眾多劇作家,例如諾埃爾·科沃德(Noël Coward)和湯姆·斯托帕德(Tom Stoppard),後者經常引用王爾德的作品;此外還有像亞米斯德·莫平(Armistead Maupin)、艾蒙德·懷特(Edmund White)等美國小說家以及其它千千萬萬的人。

即使對於從未欣賞過王爾德戲劇或小說的人來說,他的名字依然是一個有力的標誌。這不僅是因為王爾德的人生經歷對世界範圍內同性戀和性權益的平權運動起著關鍵的作用,也是因為他的行動證明了,哪怕勝算渺茫,為你所相信的事情挺身而出是多麼地重要。

文章翻譯:劉嘉

文章內容可通過「共享创意」版權許可(Creative Commons License)傳播使用

撰稿人: 安德魯·迪克森(Andrew Dickson)

安德魯·迪克森是一名作家、記者和批評家。作為倫敦《衛報》的前藝術編輯,他長期為報刊寫稿,並為BBC及多家媒體錄製廣播節目。他在2015年出版的新書《世界的其他地方:莎士比亞環球劇場之旅》(Worlds Elsewhere: Journeys Around Shakespeare’s Globe)探討了莎士比亞在全球範圍內的影響。他現在住在倫敦,並在其網站“世界的其他地方”上發表博文。