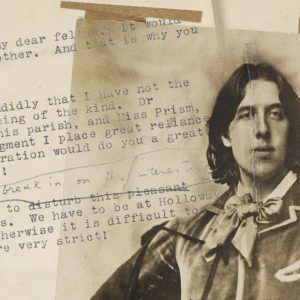

奥斯卡·王尔德的一生

从奥斯卡·王尔德(Oscar Wilde)的早年成功到其臭名昭著的审判及晚年流放生活,安德鲁·迪克森(Andrew Dickson)在本篇文章中深入探析王尔德的生平、著作及其文学遗产。

导语

奥斯卡·王尔德(Oscar Wilde)总是千变万化。他像穿脱戏服一样轮番变换着不同身份——他既是有名的诗人、剧作家,又是漂泊在英国的去国怀乡的爱尔兰人,也是穿着考究的审美家和花花公子。王尔德那些出乎意料但发人深省的妙语连珠使整个维多利亚晚期的伦敦为之倾倒。同样重要的是,王尔德是一名男同性恋者,但在当时的英国,身为同性恋既不合法,甚至还可能面临人身危险。然而这也使他至此之后成为了社会运动家们的旗帜。他和一个男人的感情关系最终在一场屈辱的法庭诉讼中惨淡收场,牢狱之灾摧毁了他的身心,也剥蚀了他的财产。这一切拖垮了王尔德,他去世的时候才四十六岁。即使是王尔德在世的时候,他也常常处在被其自身神话所侵蚀的边缘。不计其数的书籍、戏剧和电影向他致敬。最新一部是今年年初上映由鲁伯特·艾弗列特(Rupert Everett)执导的《快乐王子》(The Happy Prince)。

王尔德还有更多迷人之处,尤其体现在他的创作。他擅长不同领域且极为多产——无论是身为剧作家、诗人、小说家,还是散文家、演说家、童话作家,王尔德都可谓功成名就。尽管跻身世界戏剧史上最杰出的喜剧作家之一,但王尔德终其一生都处在一场自我斗争——致力成为一名被人严肃对待的艺术家,而他担心这是一场自己永远也赢不了的斗争。王尔德曾说过:“为生活,我投入所有天赋;为创作,我只投入才华”。这一评述十分准确,却又莫名动人。

王尔德的早年经历

王尔德出生于一个家世卓越的都柏林家庭,拥有一个至少表面看起来十分美满的童年。他的父亲是爱尔兰顶尖的外科医生,母亲是诗人和研究爱尔兰民俗的专家。王尔德在家中接受一段时间的教育后,被送到恩尼斯基林(现位于北爱尔兰)的一所寄宿学校。1871年,少年王尔德获得了都柏林三一学院的奖学金,这是爱尔兰最有名望的高等学府之一。在那之前的几年中,妹妹艾索拉(Isola)的离世曾一度让整个家庭大受打击;王尔德更是悲痛欲绝。艾索拉后来成为他早期出版作品的主题之一,如1881年发表的诗歌《安魂赋》(‘Requiescat’)(拉丁文意是为逝者祈福的祷词)。王尔德一生都随身带着妹妹的一绺头发。

尽管如此,王尔德的学业依然出众,1874年他获得了前往牛津大学学习古典学的奖学金。对王尔德而言,在牛津的岁月既是智性教育也是社会教育,他当时进入了艺术批评家和理论家瓦尔特·帕特(Walter Pater)和约翰·罗斯金(John Ruskin)的圈子,两人都是当时文化界声名显赫的人物。虽然王尔德渐渐以生活作风懒散奢靡闻名,他在宿舍房间里收藏的中式瓷器无人不知——但他最终仍以最高分和双重一等荣誉学位毕业,并赢得了诗歌奖。不久之后他就搬到伦敦,开始了他的文学生涯。

王尔德很快就成为伦敦艺术和社交场上 “以名气著称”的常客。引人注目的穿着打扮(王尔德爱穿戴色彩艳丽的领结和造型浮夸的帽子)、充满智慧且幽默风趣的谈吐使王尔德名声大噪。他因倡导 “为艺术而艺术”,号召文化应为其本身而非社会或政治服务,成为了唯美主义运动的先锋,并为自己博得了更高的声望。王尔德在上流社会其名之盛引得当时的剧作家——以创作轻歌剧而家喻户晓的吉尔伯特和萨利文(Gilbert and Sullivan)在他们的作品《耐心》(Patience)中对他加以讥讽。王尔德想必因此颇为高兴。

随后一年,王尔德和《耐心》的出品人达成协议决定到美国进行以艺术为主题的巡回演讲。据传,王尔德在纽约过海关时被问及是否有物件需要申报时回答说:“除了我的天才,其他没什么可申报的。”

突破与成功

虽然王尔德早年一帆风顺,但他还是渴望成为一名严肃的艺术家——特别是成为一名剧作家。然而这一憧憬却使他一再受挫。他的第一部名为《薇拉》(Vera ,1881)的悲剧在纽约公演时反响惨淡。第二部戏,一部以莎翁无韵体创作,风格沉重的历史题材作品《帕度瓦公爵夫人》(The Duchess of Padua)甚至遭到被委任的女演员的拒演。相较而言,王尔德的个人生活看上去更快乐些。1884年,他和一位知名爱尔兰辩护律师的女儿——康斯坦丝·劳埃德(Constance Lloyd)结婚;两人共同养育了两个男孩——西里尔(Cyril)和维维恩(Vyvyan)。至少在旁人眼中,这是一个理想的家庭。

尽管家中常常入不敷出,但王尔德还是很享受做一名父亲。他起初给儿子们讲述的睡前故事,包括“自私的巨人”、“夜莺与玫瑰”,后来被收录在1888年出版的童话故事合集《快乐王子及其它故事》(The Happy Prince and Other Stories)里。这些纯真的故事微妙地平衡着快乐与忧伤,它们也是王尔德最精彩的创作之一。此外,王尔德的随笔也倍受欢迎。

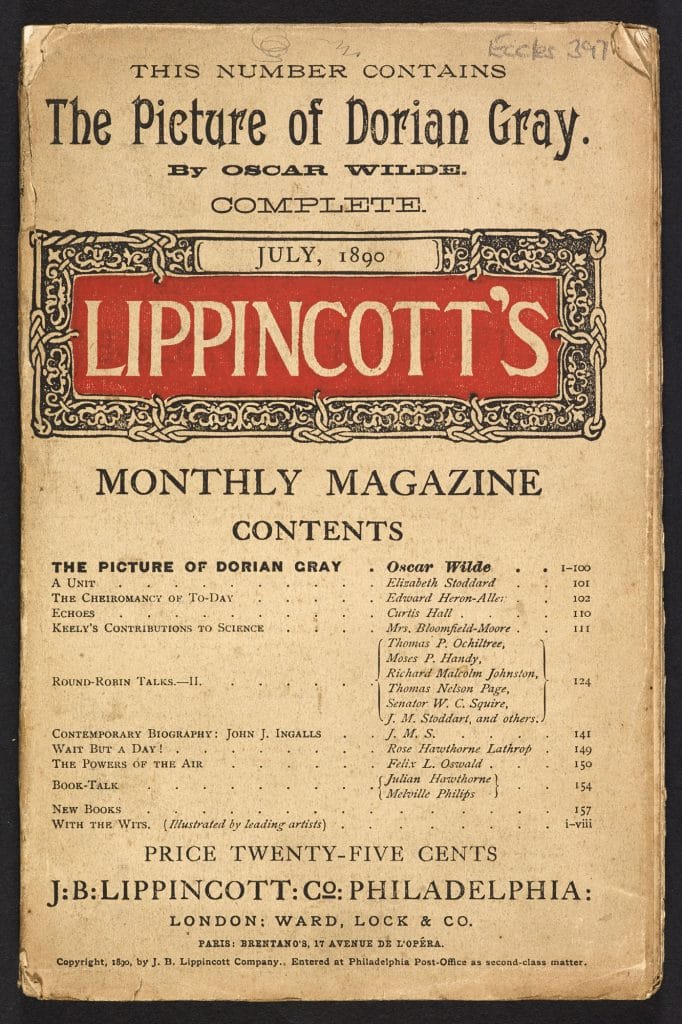

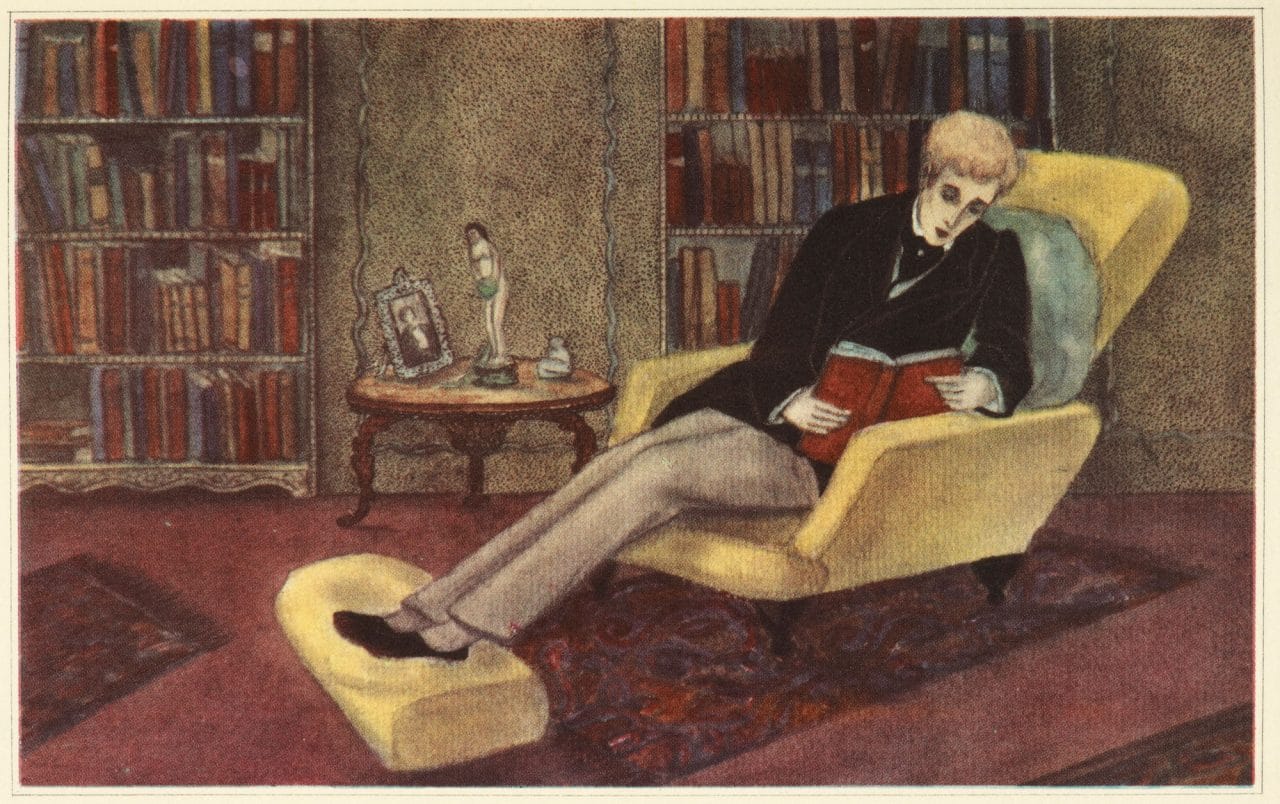

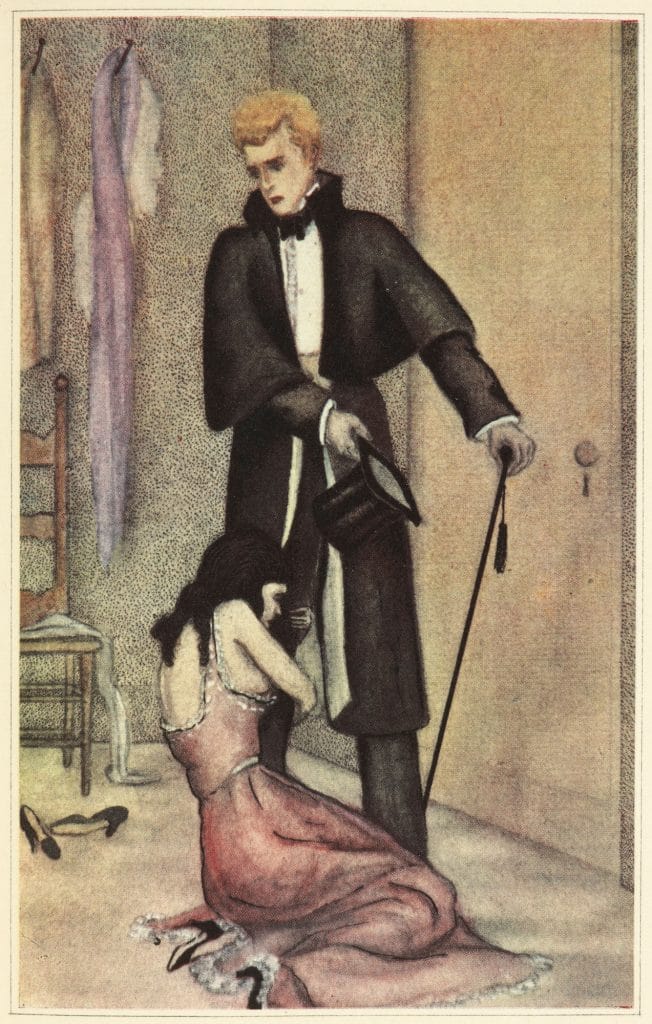

王尔德随后出版的小说《道连·格雷的画像》(The Picture of Dorian Gray)所获得的成功却多少有些让人侧目的意味。小说先是在杂志连载,之后才印刷成书。它讲的是一个漂亮的年轻男子以出卖灵魂的代价来获得青春永驻的虚构故事。由于极度担心自己容颜衰朽、青春不再,道连许愿他的肖像能代替他变老,自己则永葆青春——结果居然如他所愿!即使他无休止地花天酒地、朝歌夜弦、无恶不作甚至害人性命,主人公道连却仍然一如往昔地光鲜亮丽,而他的画像却逐渐扭曲得面目可憎。

小说一方面向毛骨悚然的哥特小说传统致意,另一方面也呼应着那个主人公和魔鬼协议以求永恒知识的浮士德传奇。尽管如此,道连·格雷仍让一众读者大感震撼。批评家们纷纷抨击王尔德,指责他毫无道德感,并且评价小说既“不阳刚”又“女里女气”。从现代的角度来看,小说最惊人的地方在于,即使是在当时道德氛围如此紧张的情况之下,它也从未丝毫掩饰故事背后的同性恋主题。道连过着双面的生活:他无法与人分享自己的秘密;而为他画像的艺术家又宣称自己是如此“疯狂地,不加节制又荒谬可笑地”爱着这位年轻人。在某种程度上这似乎也预示了那场即将在五年内摧毁作者王尔德的丑闻。

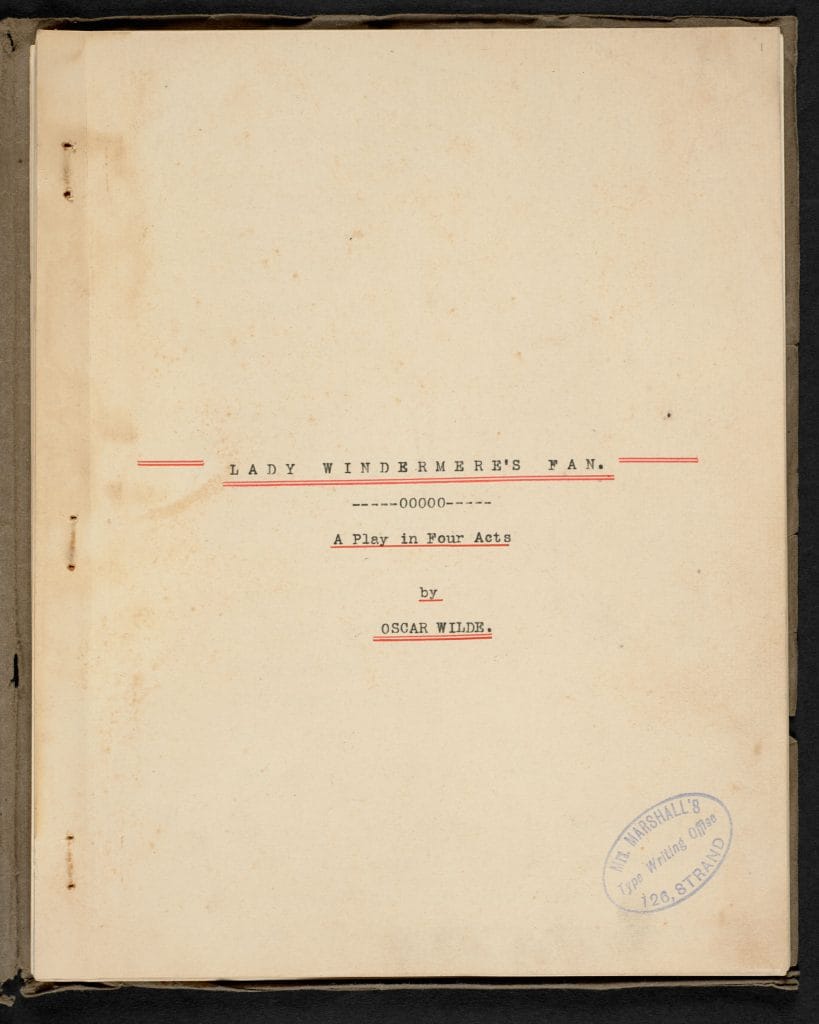

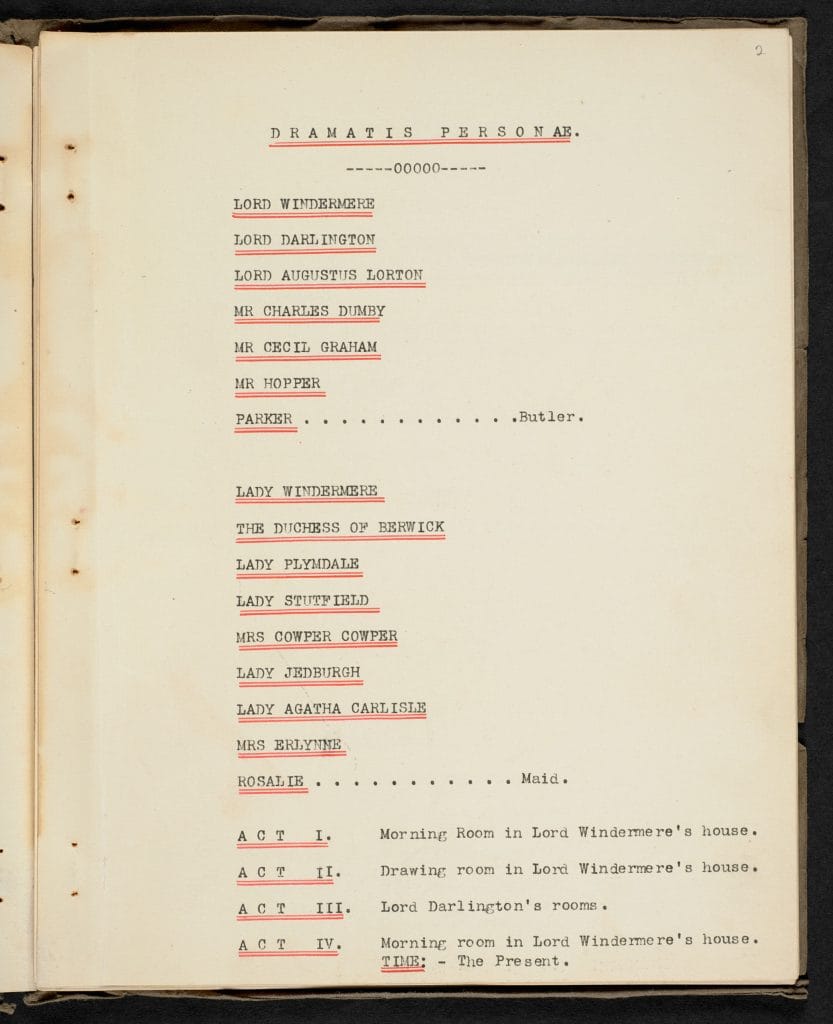

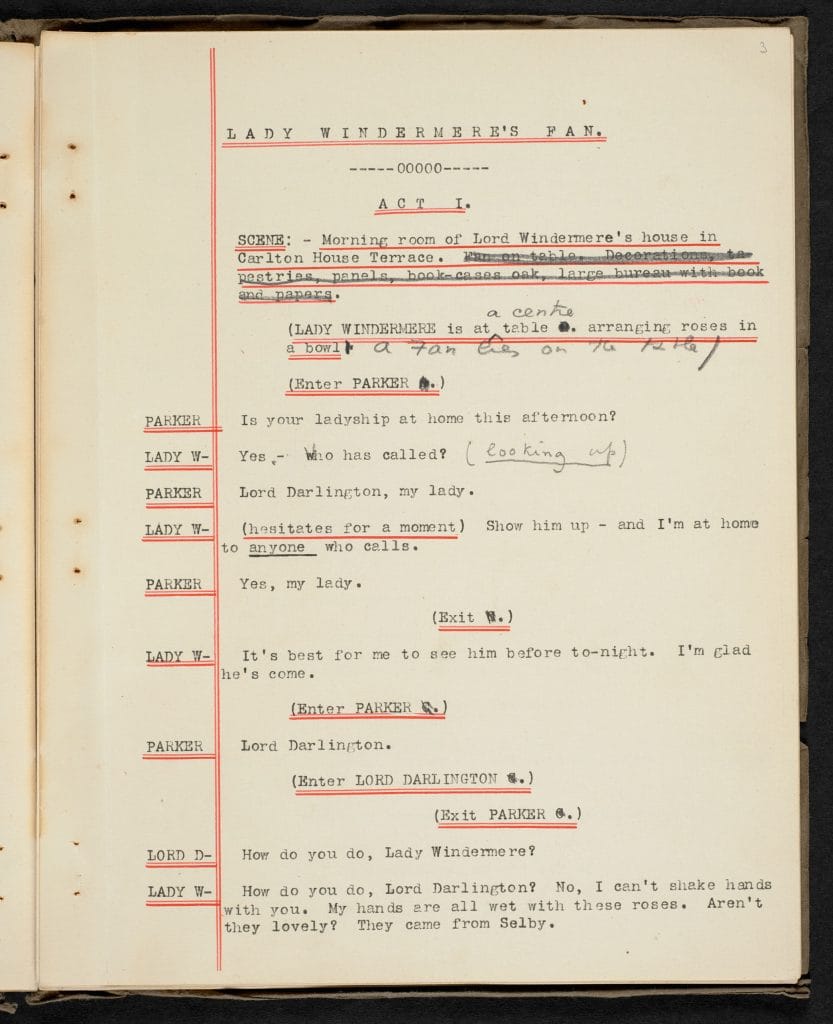

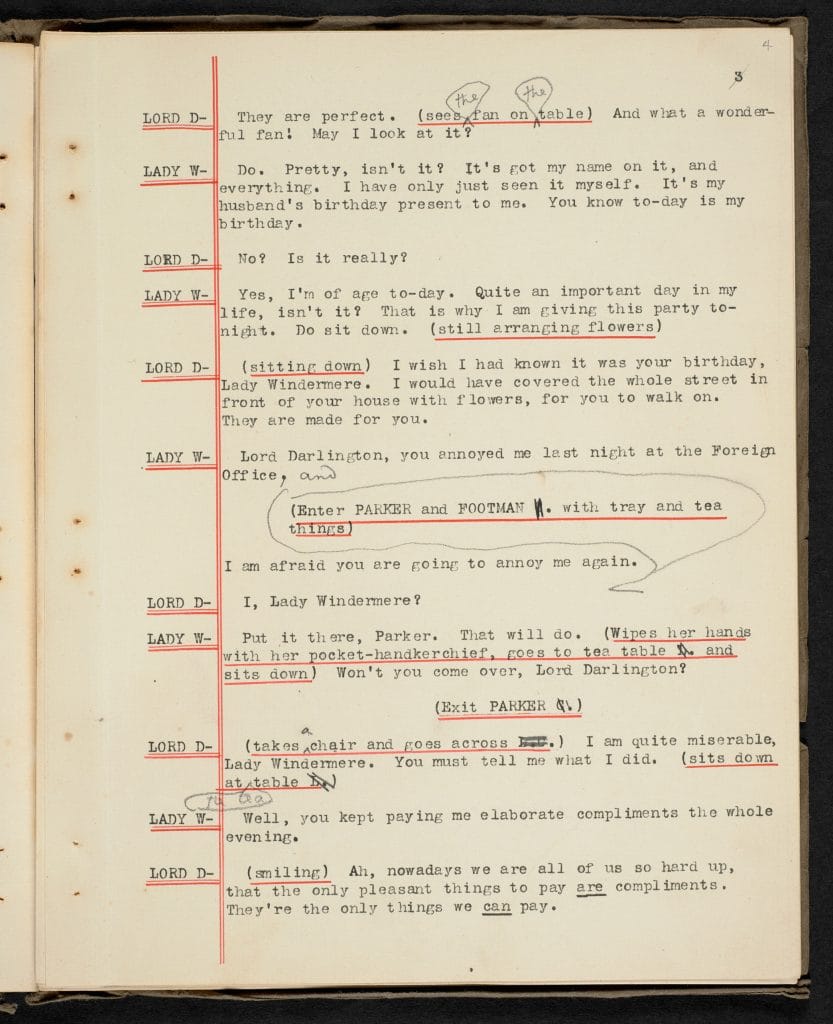

这时的王尔德仍有成为一名剧作家的抱负。差不多是在《道连·格雷的画像》问世的同时,王尔德受当时法国戏剧的启发,终于决定写一出社会喜剧来小试身手。1891年的夏天,他开始写作后来人们所熟知的《温夫人的扇子》(Lady Windermere’s Fan), 其中一部分是在英格兰北部的湖区写的,那里离温德米尔湖很近。故事讲述了一件好笑得有些离奇的事——疑心丈夫有外遇的太太最终发现“第三者”居然是自己母亲。一年后,这出戏甫一上演便在伦敦西区引起轰动。这是王尔德渴望已久的戏剧成就。一位评论家这样说道:“王尔德先生除了机智过人、才华横溢以外,简直一无是处!”

王尔德随后创作的戏剧让他一跃成为当时名声最响的剧作家之一。问世于1893年的《无足轻重的女人》(A Woman of No Importance)讲述了一位女性怀孕后被上流社会的恋人抛弃的故事,讽刺的其实是维多利亚时期英国对阶级和性别的双重标准。1895年的《理想丈夫》(An Ideal Husband)则意在诘问婚姻之中的“理想”到底意味着什么(在这部作品所讨论的婚姻中,丈夫是一名风头正盛的政客,他有着不可告人的过往,但王尔德对这一形象却是心知肚明)。虽然这些戏剧不但情节精巧而且对话风趣——不得不说几乎没有谁比王尔德更擅长把玩那些妙趣横生的俏皮话了——但它们在喜剧的外壳下其实蕴含着相当严肃的话题。《理想丈夫》里某个角色所说的“仁义道德,不过是我们对自己讨厌的人采取的态度”很大程度上直指维多利亚时期的道德伪善。这话即使放到今天来看,听上去也依然不假。因为这出喜剧,剧作家萧伯纳称王尔德为“我们唯一一位全能的作家。他能调动一切:机趣、哲学、表演艺术、演员和观众,甚至是整个舞台。”

此外,王尔德也证明了自己同样能驾驭悲剧,就像他在音乐剧《莎乐美》(Salomé)中展现的那样。正是在1891年这奇迹般的一年里,王尔德开始了《莎乐美》的写作。这部最初用法语写的作品讲述的是一个圣经故事:爱上施洗约翰但转遭拒绝的舞者莎乐美恼羞成怒,于是下令处死约翰并吩咐把他的头装在银盘献给她,这正恰恰呼应了王尔德后来所写的:男人总是毁掉自己的心爱之物。

然而《莎乐美》又一次带来了争议:英国官方禁演了这部戏,大概是因为里面涉及圣经中的人物。直到1896年,它才终于登上舞台。该剧于1893年出版,其中还附有著名艺术家奥布里·比尔兹利(Aubrey Beardsley)专门绘制的极具视觉震撼力的插画。

1895年2月,当时离《理想丈夫》即将登台不到一个月,王尔德如今公认的代表作《不可儿戏》(The Importance of Being Earnest)在伦敦开演。这部戏充满了比以往更加精彩的连珠妙语:“如果下层阶级不为我们树个好榜样,他们到底有什么用呢?”;“到头来,所有的女人都变得像自己的母亲,那是女人的悲剧。可没有一个男人像自己的母亲,那是男人的悲剧”;“懵懂无知就像娇嫩的奇瓜异果一样,只要一碰,就失去光彩了”;“失去了父亲或母亲,沃辛先生,还可以说是不幸;双亲都失去了就未免太大意了”。整部戏让人拍案叫绝。这场经过精心设计的闹剧,既有张冠李戴的身份错位的戏码,又有命中注定的天赐良缘的桥段,精彩程度全然不输莎士比亚和十八世纪剧作家理查·布林斯利·谢立丹(Richard·Brinsley·Sheridan)笔下的故事。虽然《不可儿戏》被视作最为风趣幽默的英语戏剧作品之一,但它本身却不乏有关身份政治的深思。人们把《不可儿戏》誉为继《哈姆雷特》之后最为闻名、最多被引述的戏剧作品。

王尔德的审判和晚年

就王尔德的创作生涯而言,十九世纪九十年代初期可谓意义非凡。然而好景不长,王尔德当时的婚姻面临着重重压力。1891年,他结识了阿尔弗雷德·道格拉斯勋爵(Lord Alfred Douglas),并开始了两人的性伴侣关系。这位昵称“波西(Bosie)”的年轻贵族美貌惊人,是他把王尔德带进了伦敦当时有如地下世界的男同性恋圈子。男男关系在维多利亚时期的英国是不合法的,同性恋爱关系的不合法地位在之后的六十年里也未曾有改变。任何人如若受到“严重猥亵”这一同性恋性质的指控,将面临身败名裂和牢狱之灾。

昆斯伯里侯爵(Marquis of Queensberry),也就是阿尔弗雷德的父亲在听闻这桩风流韵事后给王尔德写信,在信中里骂他是“男妓和鸡奸者”(可好笑的是,他把鸡奸者(sodomite)给拼成了somdomite)。王尔德于是起诉他诽谤。这一举动十分冒进,最终导致双方对簿公堂。虽然王尔德勇敢无畏地出现在了证人席上,但他很快发觉自己不仅需要为他的爱情辩护,还要为他作品里的爱和欲望正名。作家最后输了这场官司,被判为期两年监禁与苦役。

随后的遭遇让王尔德苦不堪言,特别是当他被送到伦敦西面的瑞丁(Reading)监狱之后。监狱里的条件极其恶劣,王尔德还遭到了其它囚犯的暴力袭击。他努力适应一切,但之后没多久就被迫宣告破产。这意味着拒绝离婚的康斯坦丝和孩子们将面临无家可归且一贫如洗的局面。王尔德最终在1897年获释。1898年他出版了《瑞丁监狱之歌》(The Ballad of Reading Gaol),一部踌躇而沉郁的长诗,依依不舍地回望着旧日时光。

也许讲述王尔德监狱生活最伟大的作品应数《自深深处》(De Profundis),其题目引用自圣经《诗篇》中的“来自深渊(‘From the Depths’)”。这是一封写给道格拉斯的五万五千字长信,不断述说着爱恋与失落、痛苦与哀愁和其它所有的一切。王尔德写道,“大部分人活着是为了爱和赞美,但我们应该是凭借着爱和赞美活着。”在另一处明确写给道格拉斯看的行文中他承认,“毫无疑问我应当离开你。”这部作品后来也被称作史上最伟大的情书。

虽然王尔德出狱后立刻动身前往法国,但他的身体健康和创作激情都严重受创。在他生命中的最后几年,王尔德一直在欧洲大陆辗转流浪。那位曾在狱中好心给王尔德纸笔、鼓励他写下《自深深处》的监狱长曾说:“这种刑罚会让所有那些不习惯体力劳动的人在两年之内毙命的。”果不其然,一语成谶。1900年11月,王尔德突发急病,在巴黎一所廉价旅馆里逝世,并葬在了巴黎著名的拉雪兹神父公墓。

王尔德的文学遗产

王尔德去世后这一百二十余年以来,他的名声也像他的人生一样跌宕起伏。虽然在他死后的一段时间里,王尔德在英国本土几乎丝毫不受重视(因为毕竟他当初跌落神坛的起因使其颇受争议),但在许多其它国家,譬如法国、美国和俄罗斯等地,都不乏纪念王尔德的活动。即使是在英国,王尔德所写的舞台剧也仍旧很受欢迎。1908年,随着罗比·罗斯(Robbie Ross)这位王尔德昔日的挚友兼恋人出版了十四卷《王尔德全集》 ,他的声誉又重新回升。

自二十世纪六十年代起,王尔德的作品不断地被重新审视,他被视为一位大学生们都应研读的严肃作家。随着1965年英国同性恋的合法化,王尔德成为了新一代眼中追求性解放和公民自由的标杆人物。身为作家的王尔德也影响了众多剧作家,例如诺埃尔·科沃德(Noël Coward)和汤姆·斯托帕德(Tom Stoppard),后者经常引用王尔德的作品;此外还有像亚米斯德·莫平(Armistead Maupin)、艾蒙德·怀特(Edmund White)等美国小说家以及其它千千万万的人。

即使对于从未欣赏过王尔德戏剧或小说的人来说,他的名字依然是一个有力的标志。这不仅是因为王尔德的人生经历对世界范围内同性恋和性权益的平权运动起着关键的作用,也是因为他的行动证明了,哪怕胜算渺茫,为你所相信的事情挺身而出是多么地重要。

文章翻译:刘嘉

文章内容可通过“创作共享”版权许可(Creative Commons License)使用传播

撰稿人: 安德鲁·迪克森(Andrew Dickson)

安德鲁·迪克森是一名作家、记者和批评家。作为伦敦《卫报》(Guardian)的前艺术编辑,他长期为报刊写稿,并为BBC及多家媒体录制广播节目。他在2015年出版的新书《世界的其他地方:莎士比亚环球剧场之旅》(Worlds Elsewhere: Journeys Around Shakespeare’s Globe)探讨了莎士比亚在全球范围内的影响。他现在住在伦敦,并在其网站“世界的其他地方”上发表博文。