十九世纪的剧院

在十九世纪初的伦敦,其实只有两家剧院。今天,荣誉退休教授杰姬·布拉顿(Jacky Bratton)将带领我们追溯历史,了解剧院在十九世纪的发展,探索在这一时期涌现的新场所、表演的新形式和戏剧作家。

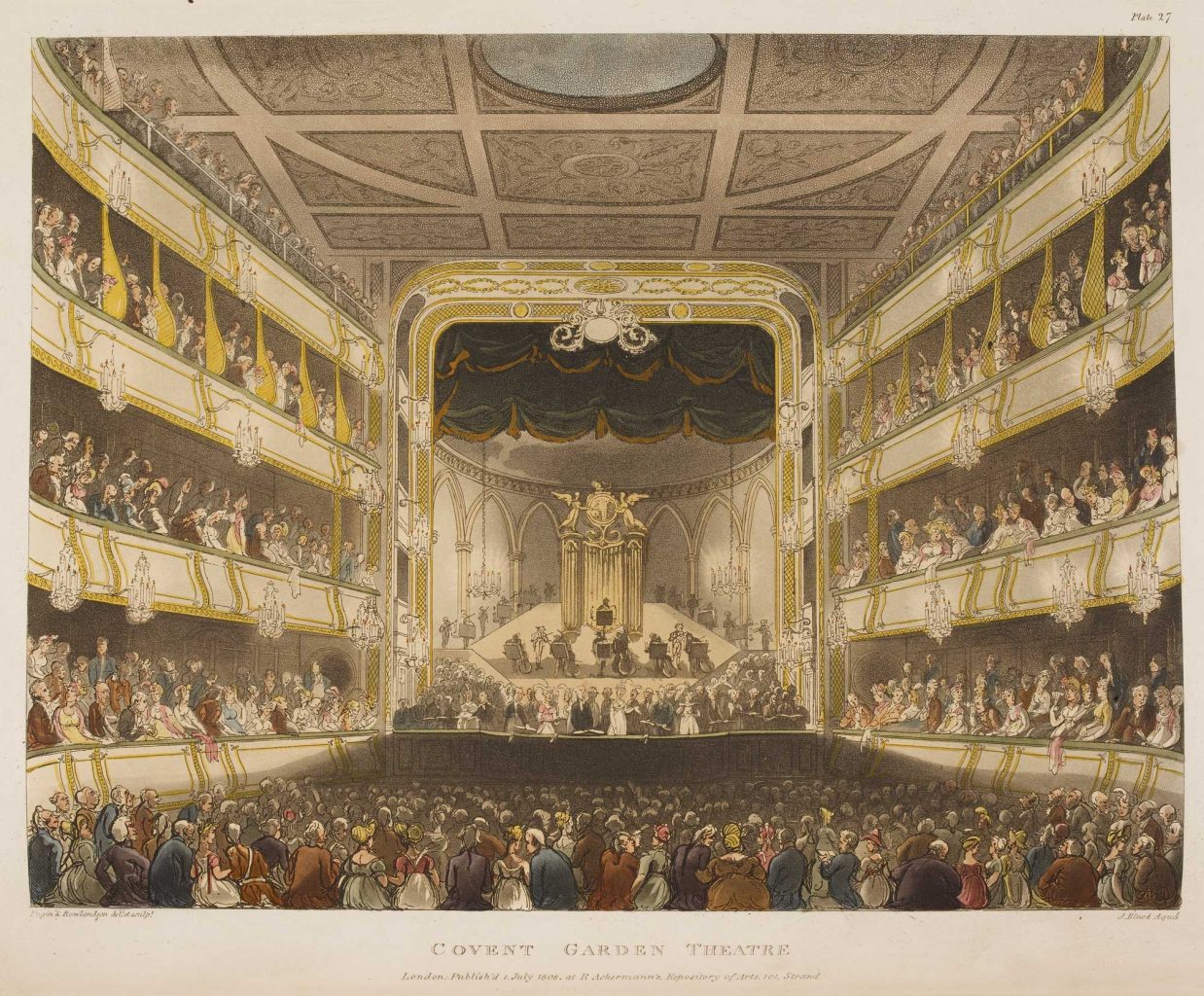

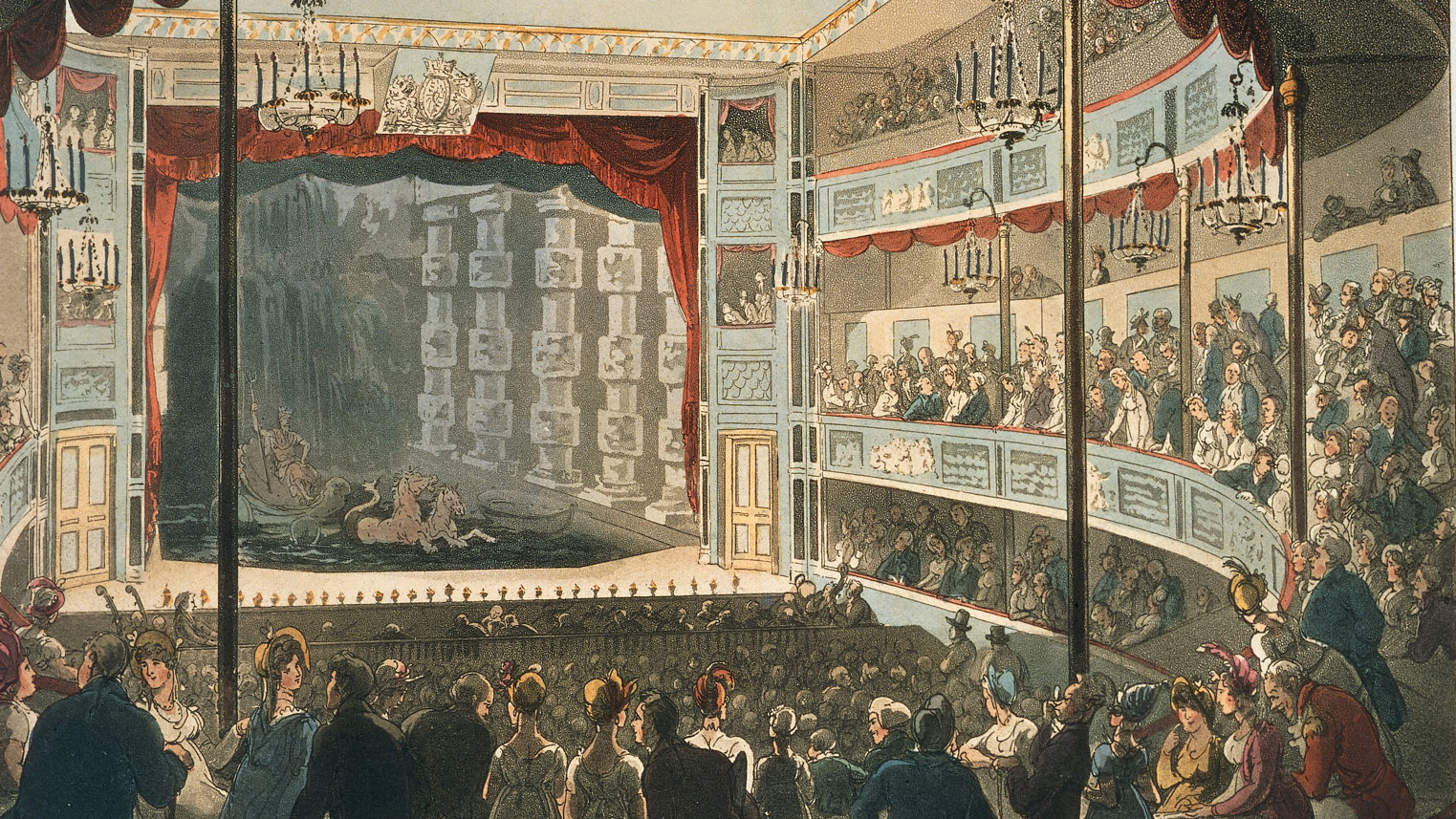

十九世纪伊始,伦敦人口爆炸性增长,却没有足够的剧院来适应激增的人群。已有的演出场所人满为患,正厅(pit)、包厢(box)或楼座(gallery)里挤满了市民。自十七世纪以来,位于科文特花园(Covent Garden)和德鲁里巷(Drury Lane)的两大剧院形成垄断,只有这里的剧院拥有在冬天上演戏剧的官方许可。经年累月,这两家剧院已经发展成为大型的多功能场所,嘈杂不堪。除了表演正统戏剧,剧院还会举行其他迎合大众的活动,例如笼中驯狮、骑马搏斗等等。剧院中设有两个王室专用包厢,有一层巨大的楼座,而在底下的正厅,观众来来往往,或是在没有靠背的长椅上交头接耳,或是同楼上包厢里的朋友大声打招呼。在大堂和酒吧里,男人甚至还可以召妓。为了谋生意,妓女们是买了特价的季票出入剧院的。人满为患的剧院(这地方还常常起火)因此需要不断翻修、扩建。1809年,剧院经理约翰·菲利普·肯布尔(John Philip Kemble)重建了一个巨大的科文特花园剧院。为了保证资金来源,他新添了一层私人包厢,专给富人享用,其他座次的票价亦水涨船高。但在民众看来,这个剧院是全国人民的聚会场所,剧场经理昭然若揭的私有化举措遭到了反对,引发了“原价起义”(Old Price riots)。这场暴乱持续了超过六十个日夜,民众在剧院里即兴歌舞,小号与鼓声不断,喧嚣声淹没了舞台上的麦克白。最终,剧场经理被迫让步。

剧院扩张

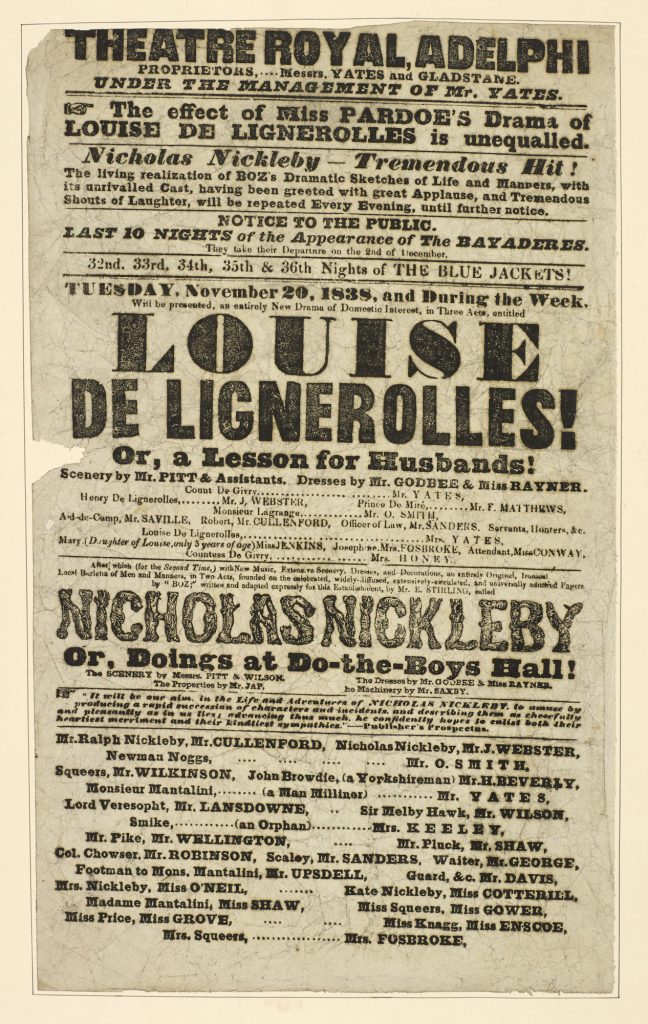

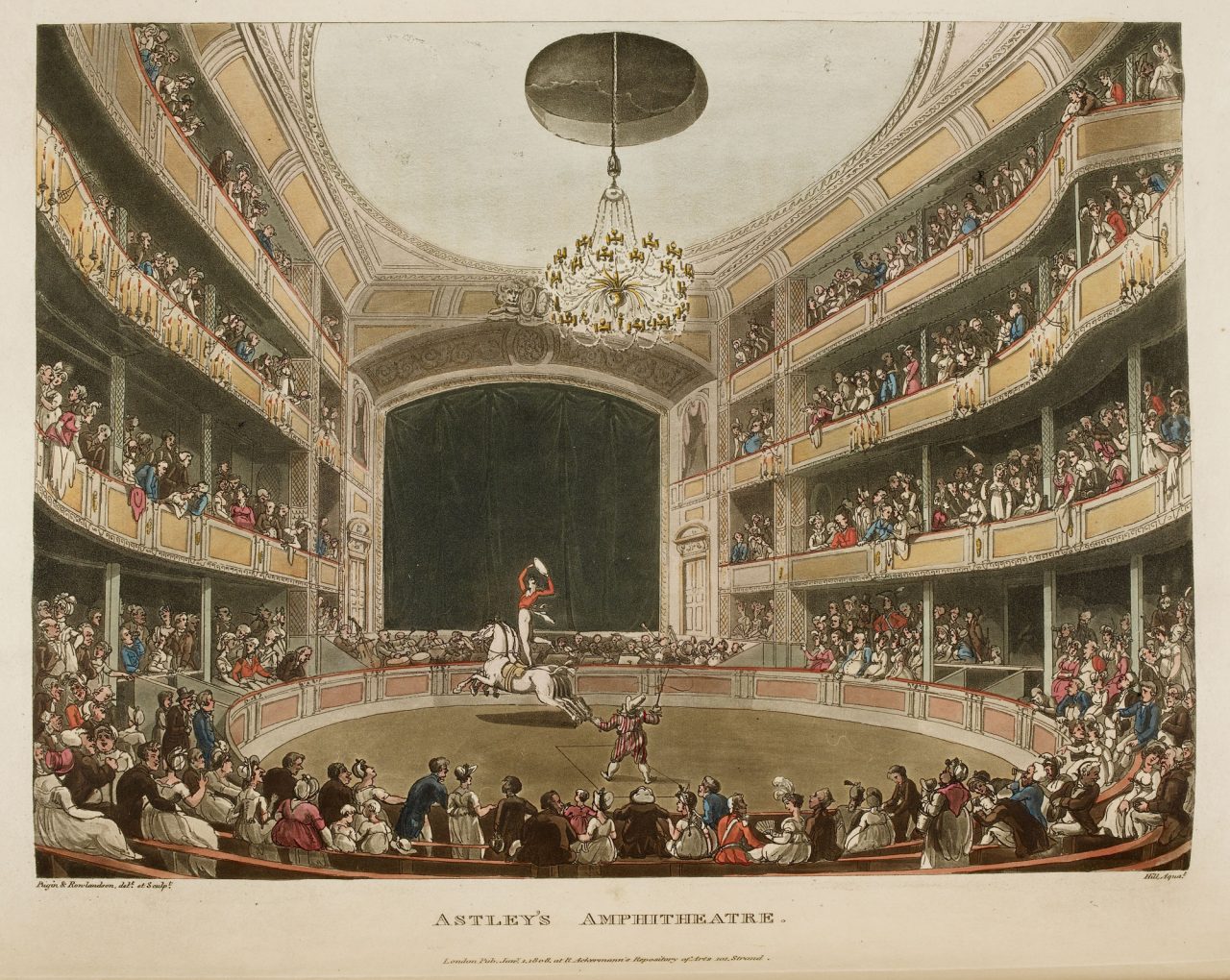

这些剧院均挤在上述两座大型建筑楼群,到了夏天便只有相较小型的干草剧场可以看戏,这对于当时世界上最大的城市(伦敦)来说已经远远不够了。十九世纪初,一个现代化的伦敦西区初具雏形,宫务大臣领导下的王室内廷稍稍改变了双头垄断的局面,允许河岸街(Strand)上的小剧院表演一些喜歌剧(burletta),一些带有音乐的戏剧。这些小剧院包括简·斯科特(Jane Scott)的无双剧院(Sans Pareil),也就是阿德尔菲剧院(Adelphi)的前身。也有创业者开始在城区以外,依靠地方官的许可开办戏院。这样的剧院只能出现在伦敦以外,一年中剧院通常只能开放短短一季,并且要获得地方政府的允许。伦敦市中心周边的剧院都以这种方式获得营业执照,例如南岸(South Bank)一带的剧院,老维克剧院(Old Vic)的前身科堡剧院(Coburg),以及阿斯特利圆形剧场(Astley’s Amphitheatre)。后者是世界上第一个将马戏团的圆形剧场和舞台结合以便更好地呈现战争和围剿场面的剧院。科堡剧院,即今天的老维克剧院,也经常因为太过冒险的表演而收到警告或遭到检控,其中一小部分甚至被即刻关停。

推陈出新

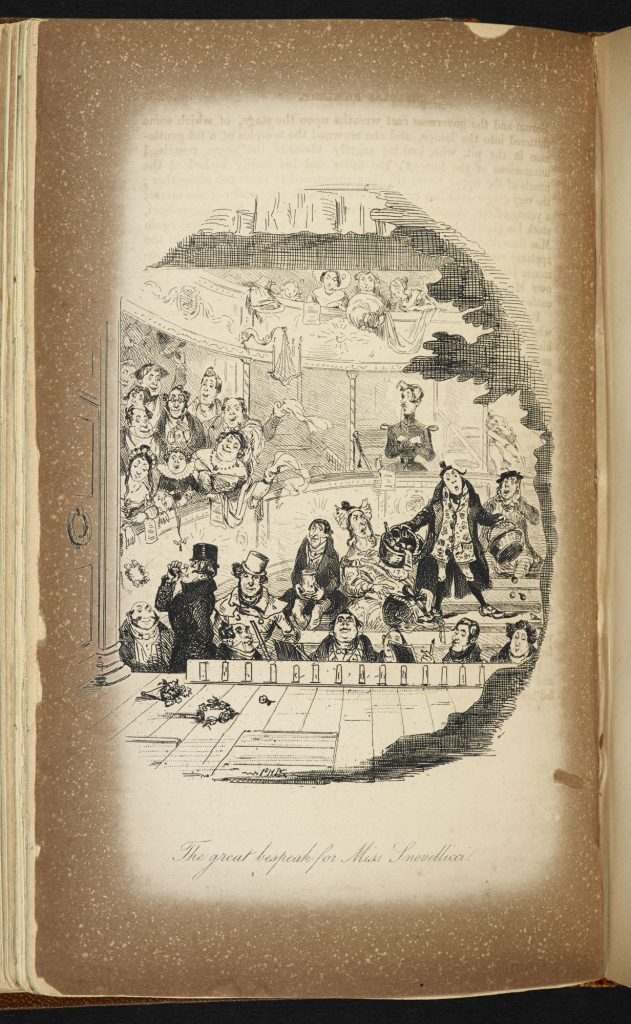

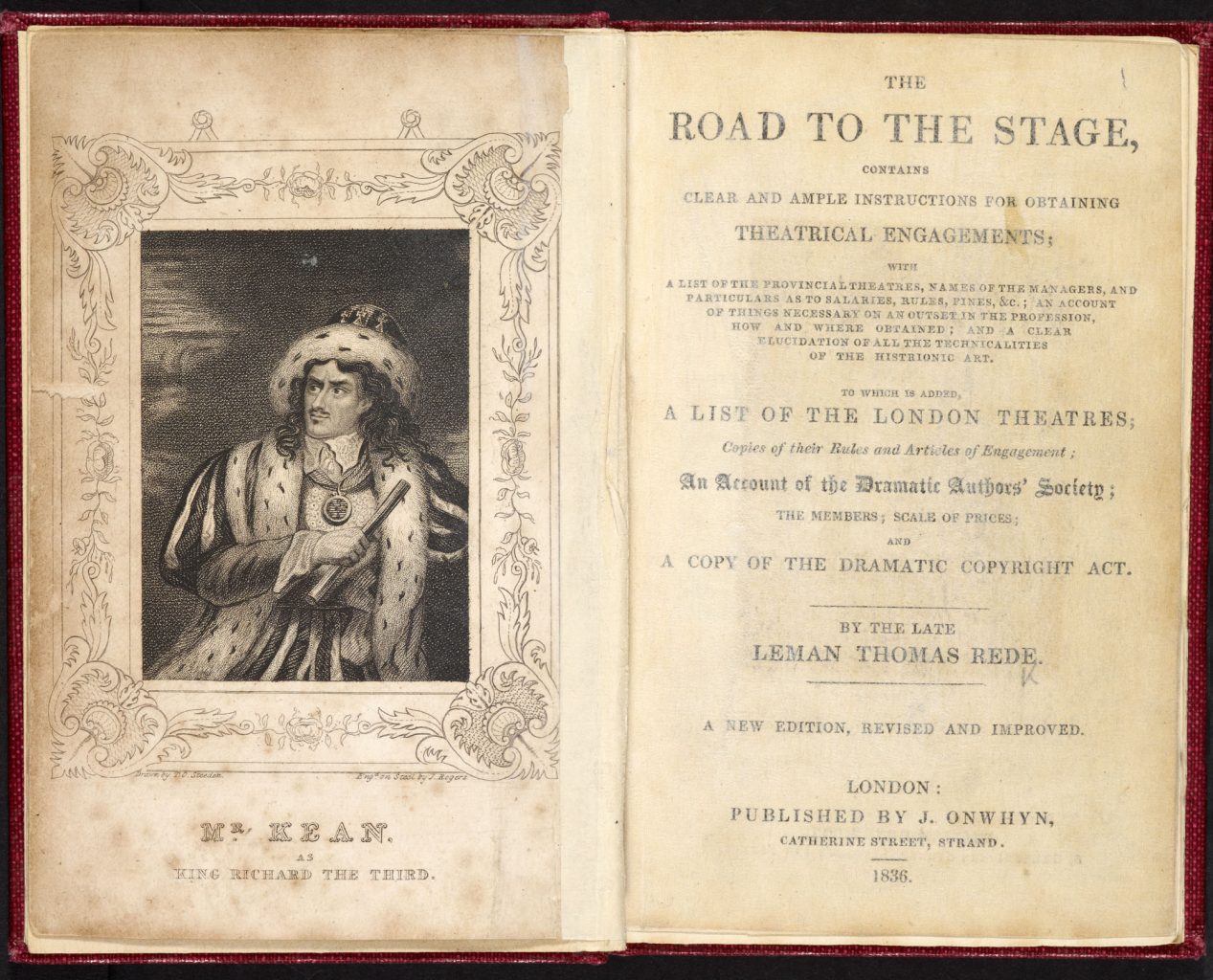

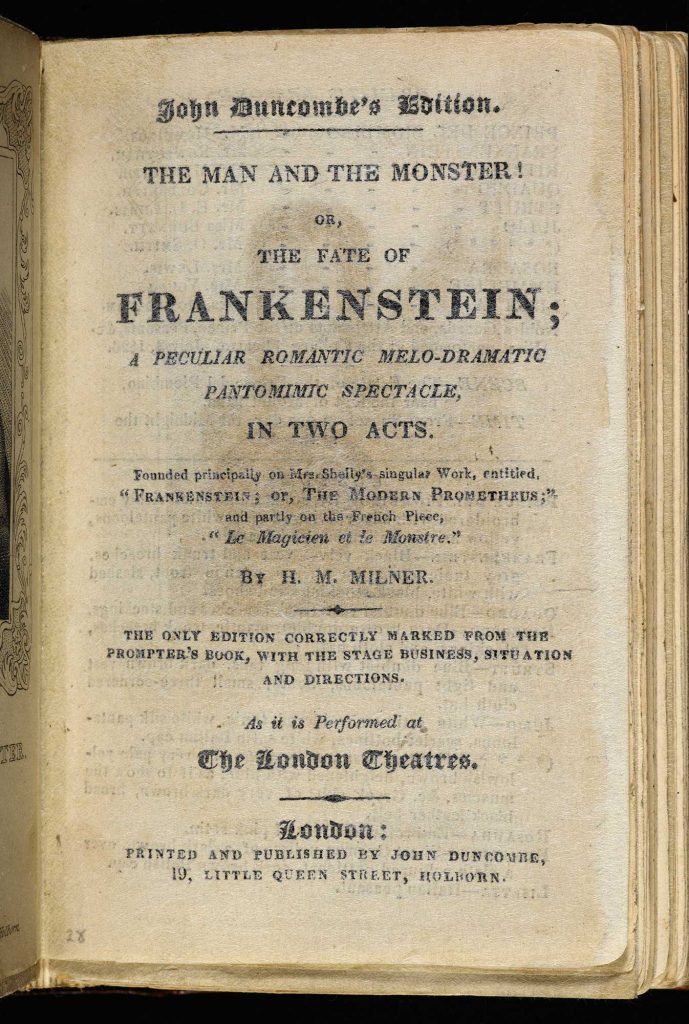

新的剧院被严禁搬演莎士比亚戏剧或其他正剧,这也或许恰恰是催生当时全新娱乐形式的一大原因。没有执照的剧院只能通过无声或是配乐的动作、肢体剧场(physical theatre)、动物与杂技来进行表演,因此推动了情节音乐剧(melodrama)和维多利亚时代哑剧(pantomime)的发展。没有了诗篇和独白,演出对场景和视觉效果的要求更高了,而这一因素对于大剧院来说也很重要,因为好的灯光和观众席的设计能使观众更好地观看和聆听演员。在这方面,大剧院甚至还跟不上新型剧院的步伐。十九世纪上半叶的观众不是被动的欣赏者。观众席跟舞台一样明亮,是社交聚会的好地方,观众可以自由来往。夜间表演的时间充盈,长达五小时,观众有丰富的节目可以选择,这也吸引了那些刚过完一轮夜生活的观众。他们九点到场,买个半价票,便马上要融入节目。因此,一种更具观赏性的戏剧形式逐渐取代了十八世纪注重念白的表演。演员们发展出了新的表演方式,结合形体、走位和念白,同时配有音乐或歌唱,从而更好地在更宽阔、更具视觉冲击力的舞台上表现自己。新的戏剧明星能通过极细腻的动作掌控观众的注意力。配合煤气灯光,即使无声,他们的精湛演技也能立马征服三千名观众,从而家喻户晓。这些演员包括从十九世纪初当红的莎拉·西登斯(Sarah Siddons)、埃德蒙·基恩( Edmund Kean )、T·P·库克(T. P. Cooke)(史上第一个表演弗兰肯斯坦的怪人的演员),到十九世纪末的亨利·欧文(Henry Irving)。

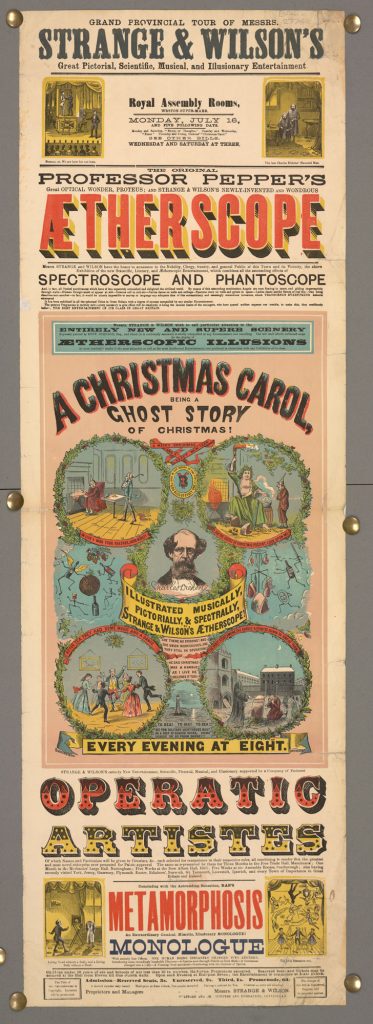

1843年,维多利亚政府有意控制和教育新兴市民阶层,在这一主张的驱使下,议会终于修改了有关表演执照的法律,并允许所有剧院表演正剧,希望这两个措施能起到教化观众的作用,并鼓励更多文人创作戏剧。出人意料的是,这样做并没有带来更多莎士比亚戏剧的演出,也没有创造更多的吟游诗人,而是促进了伦敦西区的成长,使得戏剧和其他令人意外的娱乐形式飞速发展。没有了政策的限制,音乐厅等场所的节目虽然严格来说不是戏剧,却也出现了变化,以适应有财力却又品味繁杂多样的广大观众群体。两大剧院也采取了类似的做法,既有阳春白雪,也有下里巴人,这里成为了两种音乐戏剧交替出现的演出场地。除了科文特花园的歌剧和德鲁里巷极具观赏性的年度哑剧,两大剧院穿插上演的还有煽动性极强的情节剧,表演时会把正在运转的蒸汽轮船或是真的马匹搬上舞台,和如今搭设宏伟的“实景”相差无几。随着维多利亚时代新技术的涌现,例如电灯和水力发动机等等,舞台对战争、风暴、爆炸和各种变换的场景都有了更大规模的呈现,变得更激动人心。这样的发展使得戏剧在十九、二十世纪之交得以与一种新媒体——电影无缝衔接。

从作家到剧作家

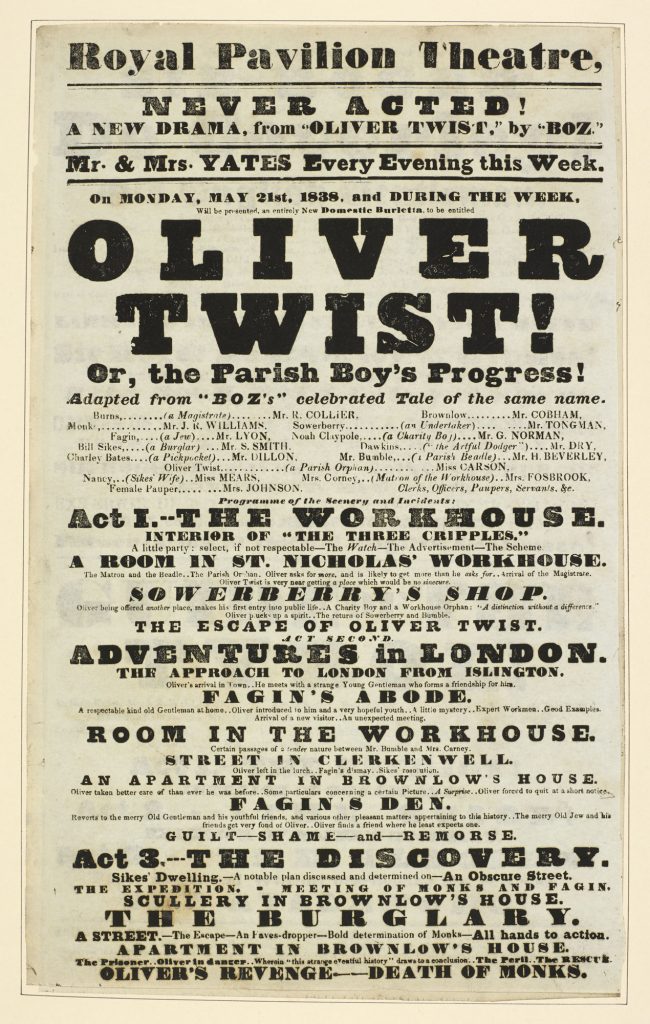

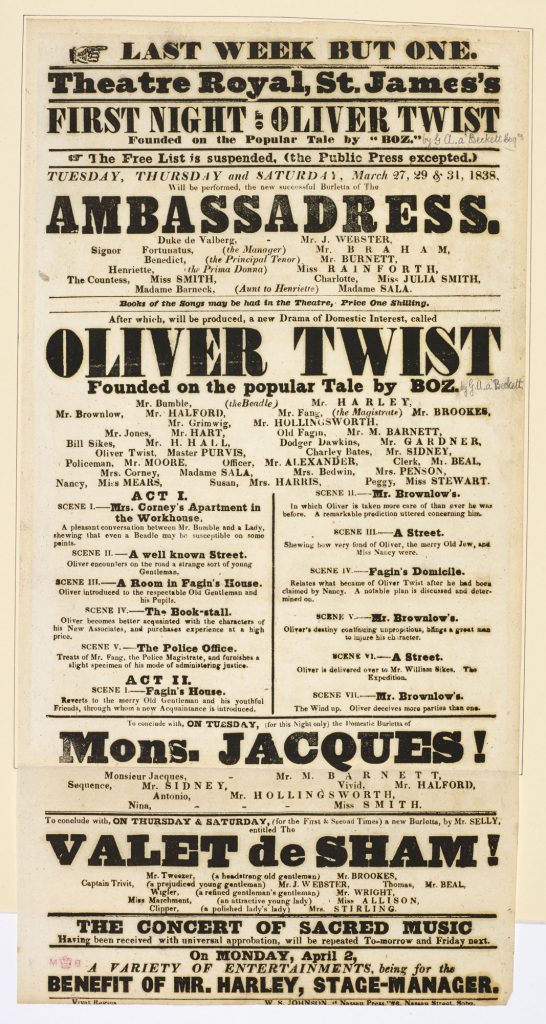

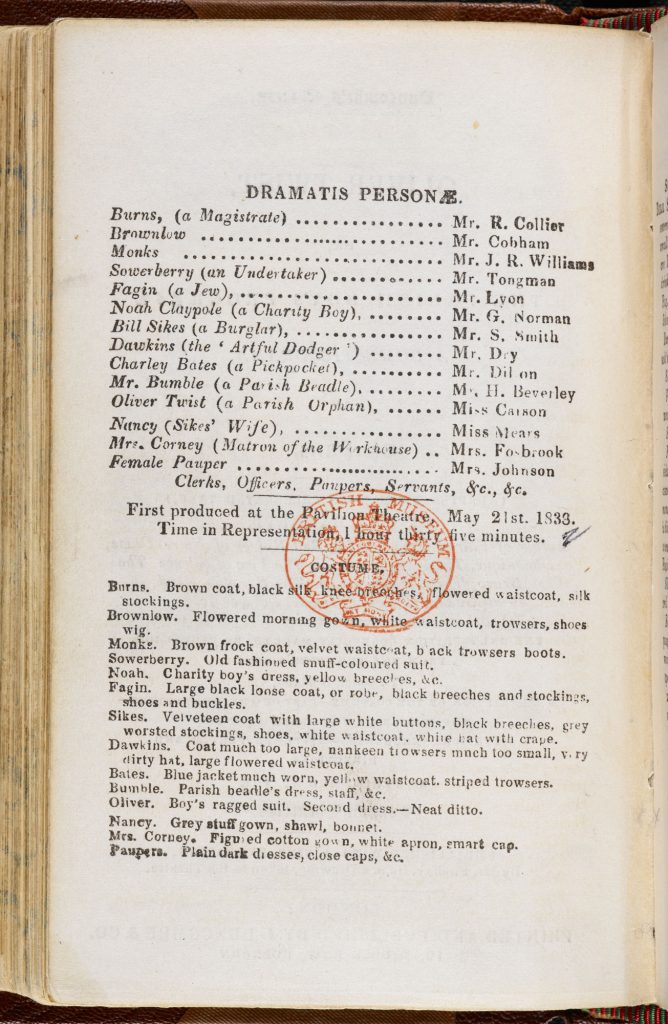

同一时期,备受期待的新兴剧作家并没有很快地涌现,原因之一是对莎士比亚戏剧的迷信。无数作家都在写以历史或神话为背景的五幕诗剧,其实并没有观众捧场。那些描绘当代社会的剧作家写滑稽、猎奇、戏谑或惊悚的戏剧,反而被搬上了新兴剧院的舞台,却无法被看作是真正的艺术家,报酬低廉,没有社会地位。因此,作家如查尔斯·狄更斯,虽对戏剧十分钟情,本可以成为十九世纪的经典剧作家,却不得不放弃舞台,自行写作,靠写小说功成名就。但是,剧院并不看低狄更斯的作品,他的小说一经发表便被改编为戏剧。如此一来,狄更斯常常还没结束每月的连载,故事可能就已有了十个戏剧的版本。最终,狄更斯与伦敦西区就他的圣诞故事达成妥协,安排在圣诞前夜发售小说时,同步在阿德尔菲剧院或莱塞姆剧院(Lyceum)首演由故事改编的剧作。狄更斯提前将准备付梓的稿件送给剧院,让剧本专家改编,并参与戏剧彩排。有人说狄更斯的小说之所以脍炙人口、深受喜爱,一大原因就是他和剧院互惠互利的独特关系。这既可以使他的故事随着观众的换代而历久弥新,也能让原著时至今日依然被品读。

过去,法律起不到激发作家投身戏剧的作用,此时著作权法的诞生也逐渐开始促使这一现状发生改变。在十九世纪七十和八十年代,W·S·吉尔伯特(W S Gilbert)和亚瑟·沙利文(Arthur Sullivan)等音乐剧作家生活丰裕;亨利·亚瑟·琼斯(Henry Arthur Jones)、亚瑟·温·皮内罗(Arthur Wing Pinero)和奥斯卡·王尔德(Oscar Wilde)等一代作家,也通过继承和创新道格拉斯·杰罗尔德(Douglas Jerrold)和汤姆·泰勒(Tom Taylor)等情节剧作家开创的戏剧形式而名声大噪,尽管这些情节剧作家如今已很少有人知道了。不过,到了十九世纪末,具有思辨意识的新一代开始将目光转向一种理解世界的全新艺术形式。1以演员兼经理人珍妮特·阿丘齐(Janet Achurch)、评论家威廉·阿彻(William Archer)和萧伯纳(George Bernard Shaw)为首的一批人将易卜生(Henrik Ibsen)、左拉(Émile Zola)、奥古斯特·斯特林堡(August Strindberg)和契诃夫(Anton Chekhov)等人的剧作引入英国,带来了崭新的意识形态和观察方式。现实主义、自然主义和现代主义超越了或者说颠覆了十九世纪戏剧舞台上情节夸张、极尽煽动和渲染的世界。但是,十九世纪的戏剧观并没有因为这批作家的批判而湮灭,而是流淌在了二十至二十一世纪大众娱乐和影视文化的血液中,获得了当代人的肯定。从这样角度去理解十九世纪的戏剧,我们或许能更好地欣赏维多利亚时代的舞台上那些生动形象、感人至深又饱含趣味的演绎。

文章翻译:陈胤全

文章内容可通过“创作共享”版权许可(Creative Commons License)使用传播

撰稿人: 杰姬·布拉顿(Jacky Bratton)

杰姬·布拉顿是伦敦大学皇家霍洛威学院(Royal Holloway University of London)的戏剧和文化史的荣誉退休教授。她的研究覆盖整个十九世纪,从儿童书籍到小丑均有涉足,也研究通俗歌谣的起源和情节剧,她最近出版了专著《The Making of the West End Stage: marriage, management and the mapping of gender in London, 1830-1870》(剑桥大学出版社,2011年)。