奥斯卡·王尔德:策展人之选

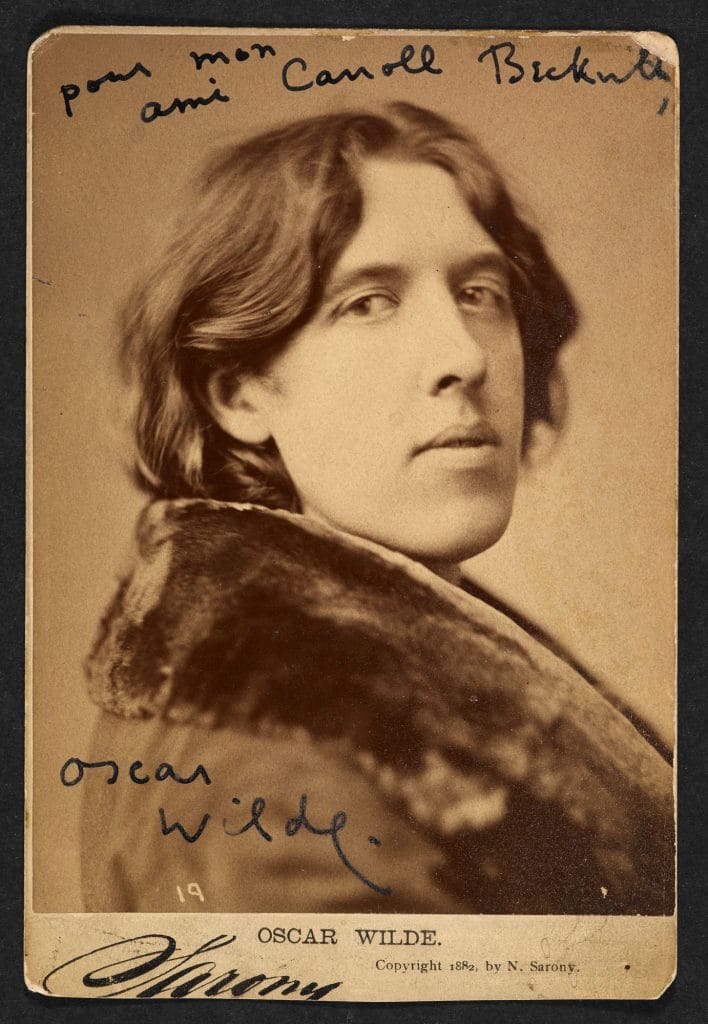

本篇文章中,亚历珊德拉·奥特(Alexandra Ault)通过探讨奥斯卡·王尔德(Oscar Wilde)的原始手稿文献,带我们走进王尔德的写作生涯。

每个人所看到的奥斯卡·王尔德(Oscar Wilde)都不尽相同。对我而言,王尔德在描摩社会空间的微妙之处这件事上可谓才华横溢,对于今天的读者来说,他所描绘的这一切至今仍如它们当初在十九世纪晚期那样栩栩如生。纵览王尔德的原始手稿文献,我们得以深入探究他的写作历程,以及其作品所处的文学、戏剧和地理空间。大英图书馆藏有奥斯卡·王尔德部分最为重要的手稿原件,此外还有许多与他生平相关的珍贵馆藏。

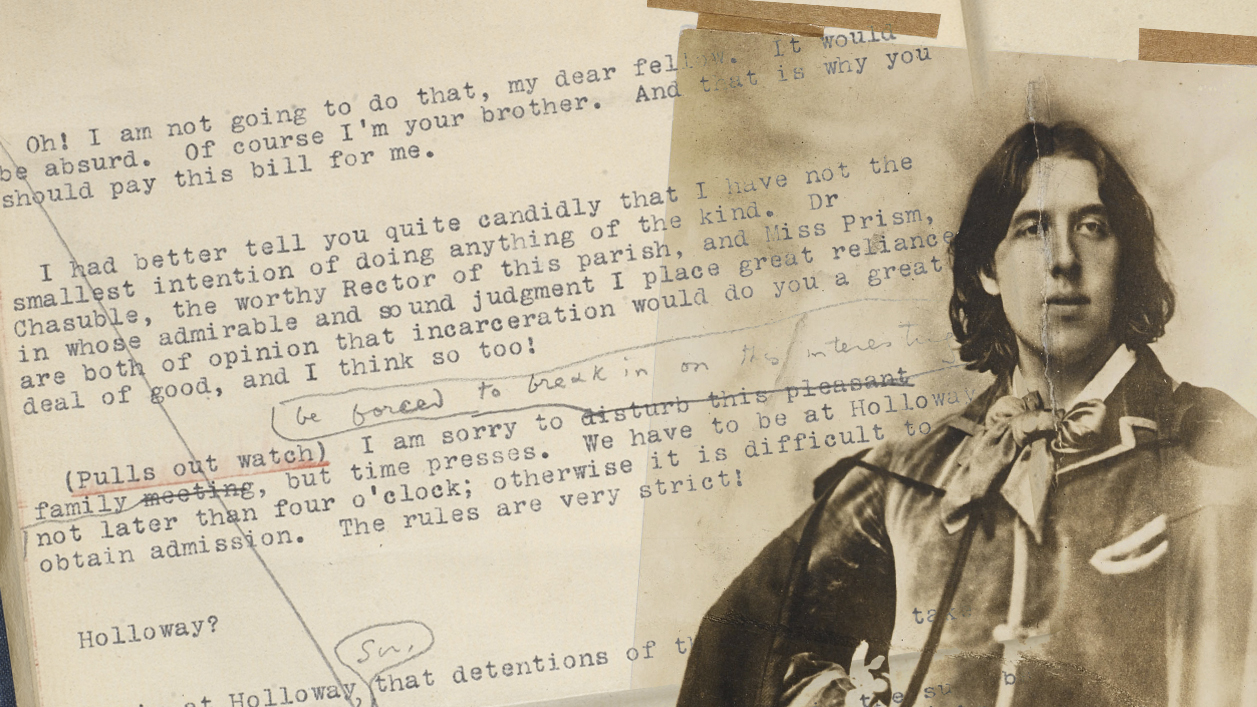

大英图书馆近期数字化了馆藏中的四部王尔德经典剧作的全部台本和创作原稿。在这篇短文里,我选取了他的手稿、创作草稿以及照片来重现王尔德写作生涯中的多个时刻:从被删减的剧幕到演出剧照,从留给打字员的提示到谈及莎士比亚的随记,王尔德笔下的文字触及方方面面。

哪件王尔德馆藏才是策展人的最爱?

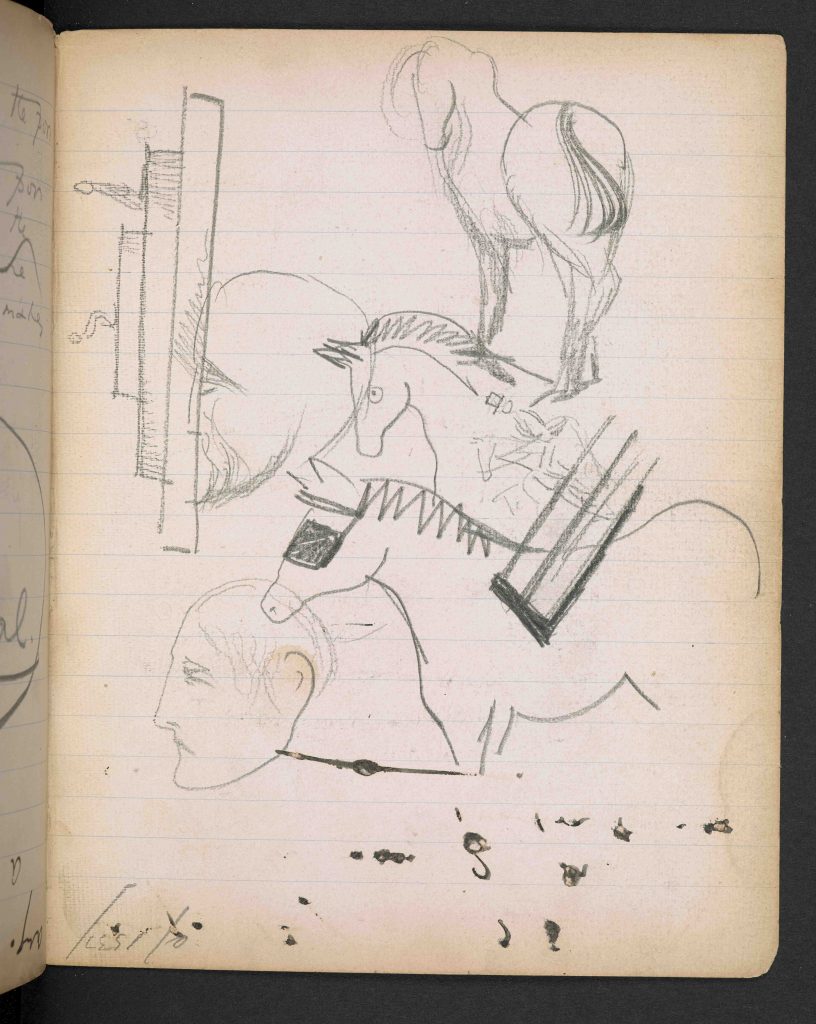

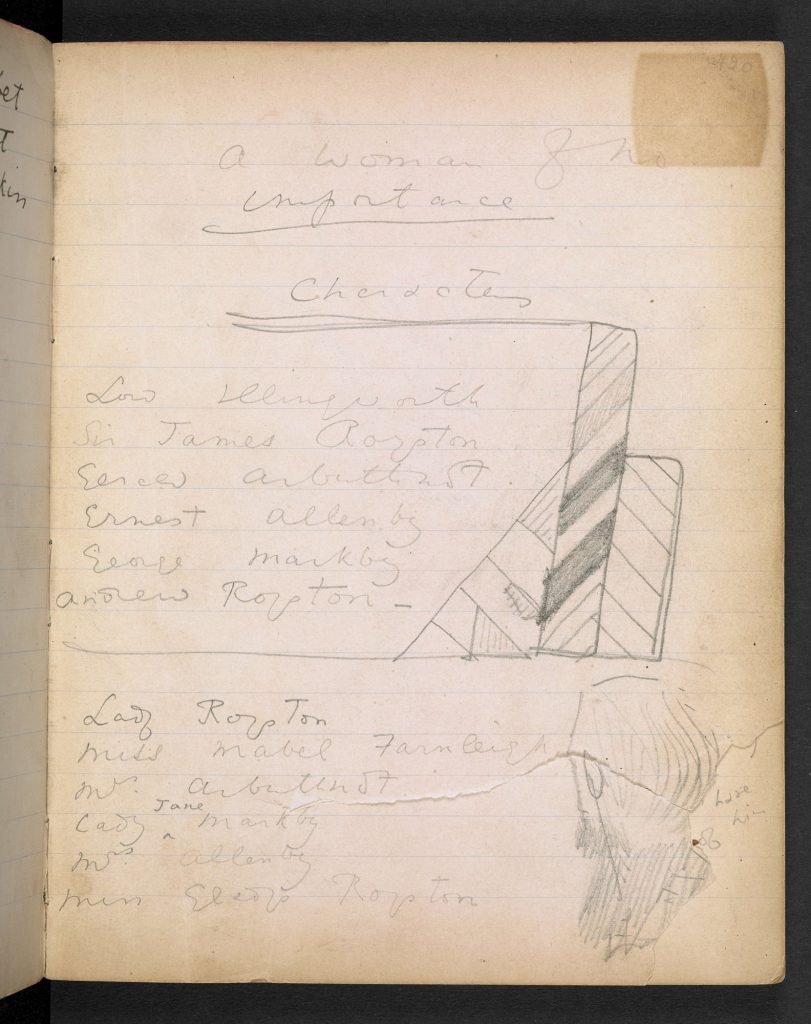

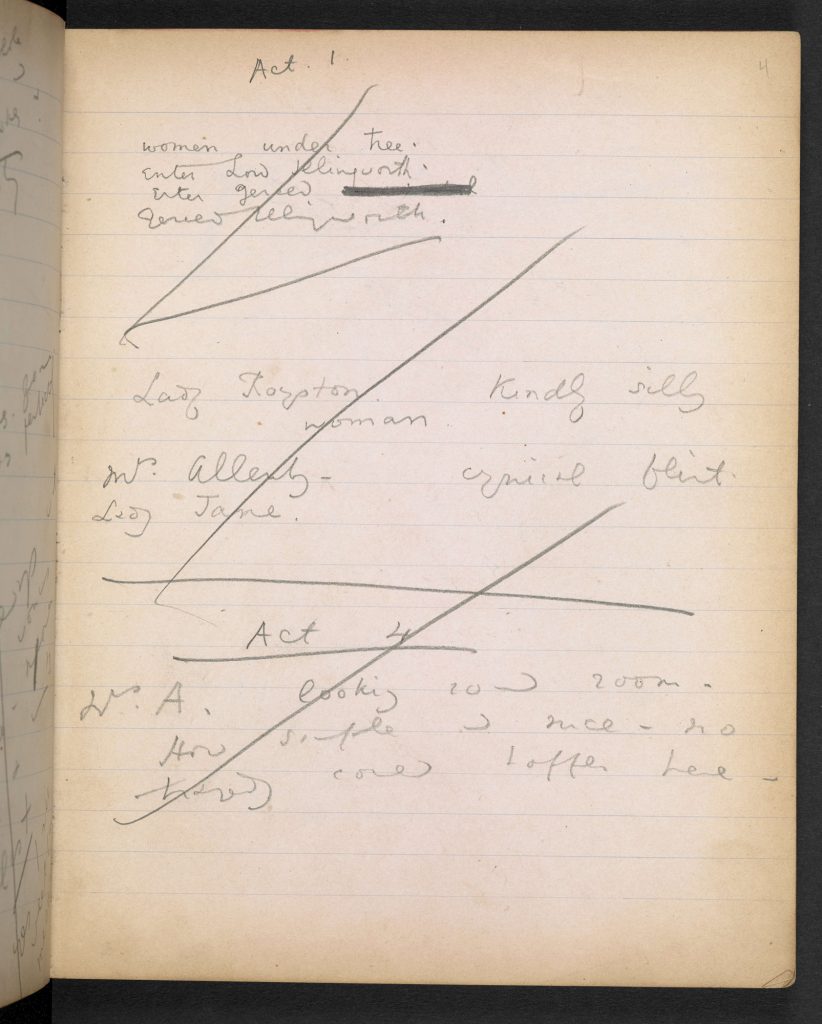

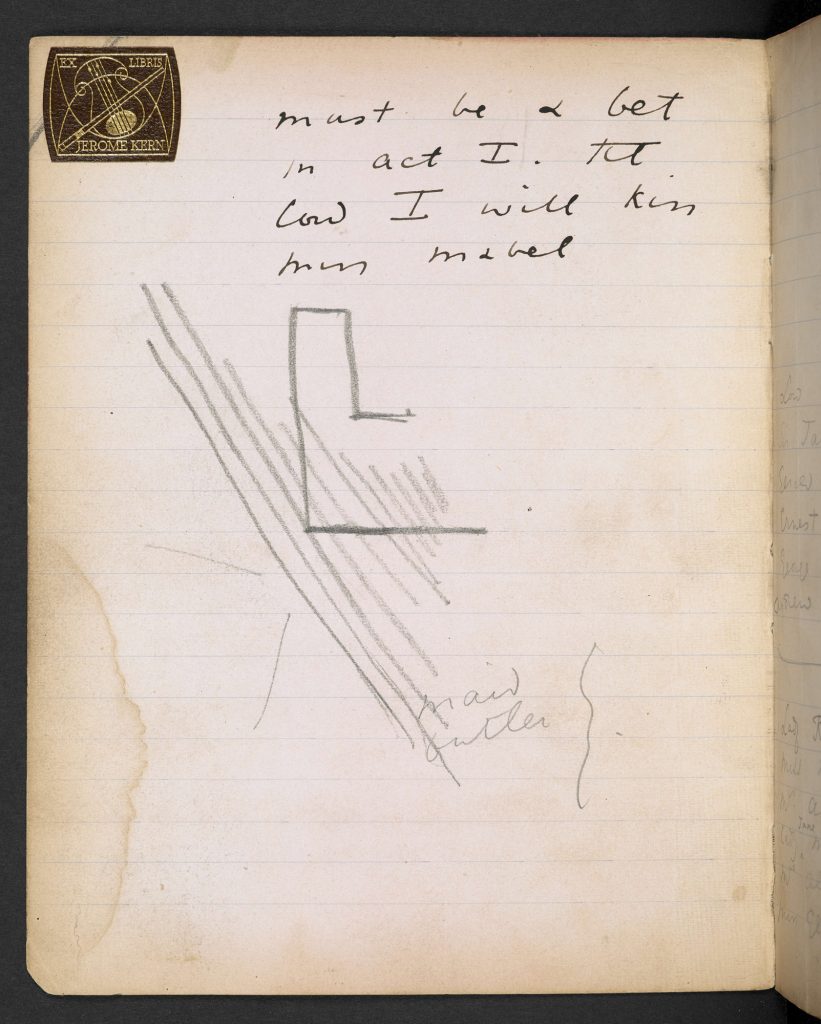

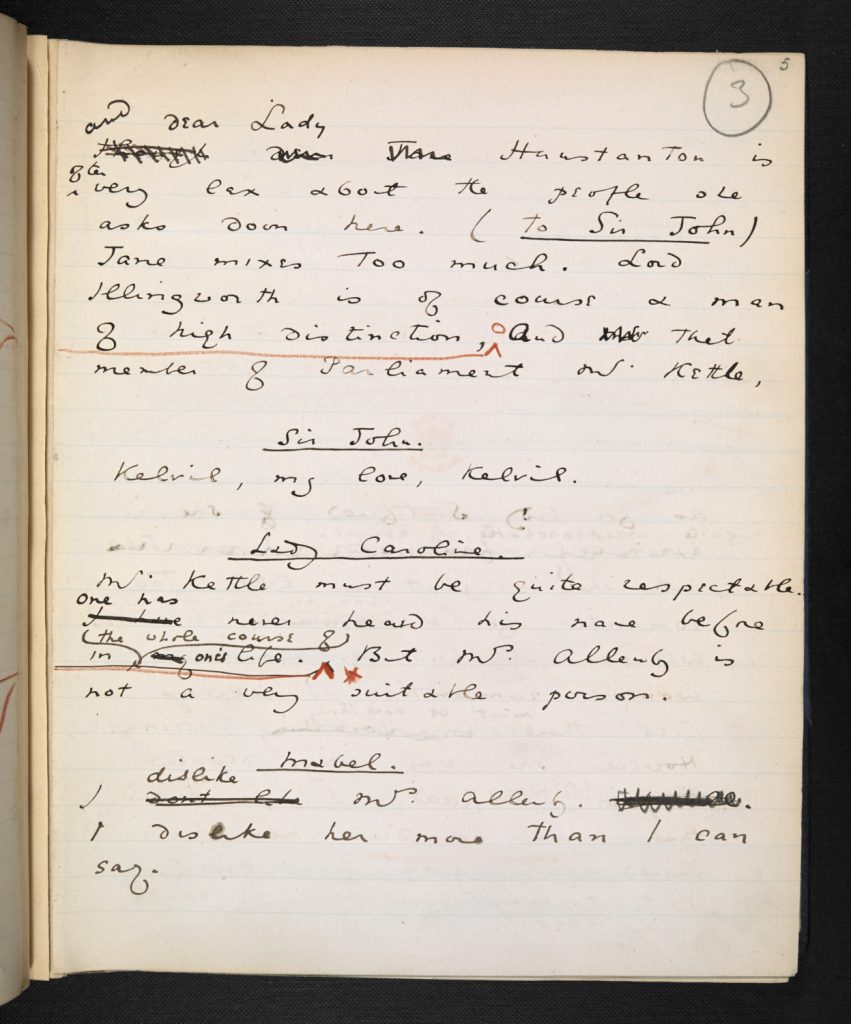

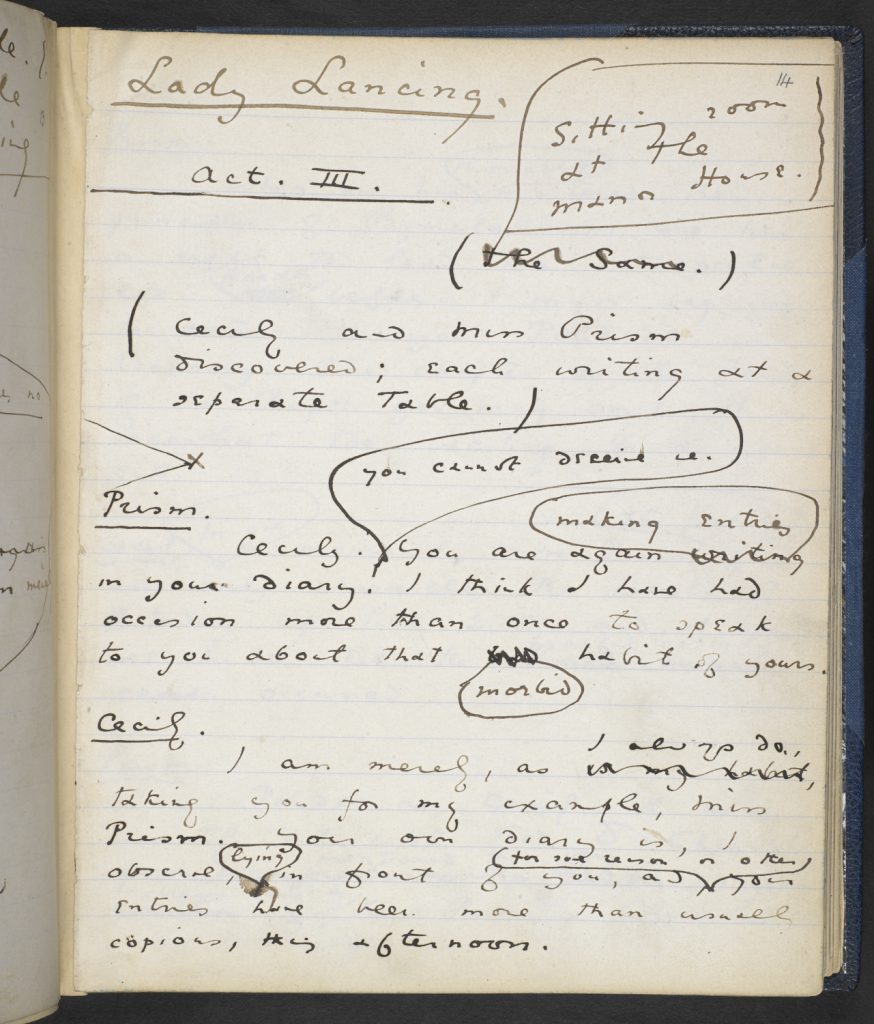

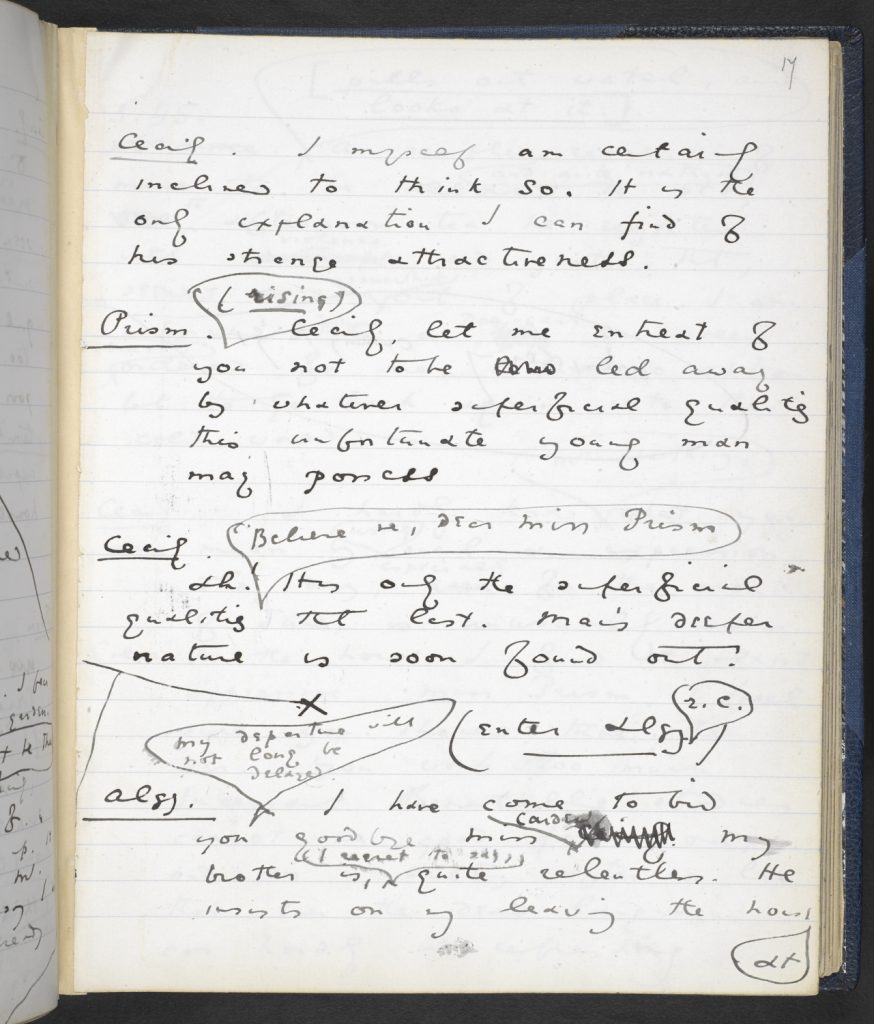

我个人最喜欢的一件王尔德藏品是一本朴实无华的小笔记本,里面包含了《无足轻重的女人》(A Woman of no Importance)这部剧作早期的设想和后续创作过程的笔记。那些涂鸦、角色表、对话、情节线索、创作呓语让这部即使对二十一世纪的观众来说也依旧风趣而不失机锋的戏剧初露端倪。我之所以特别喜爱这个笔记本,是因为它告诉了我们王尔德是怎样进行写作、思考和最终完成作品的。相较于他后期写《不可儿戏》(The Importance of Being Ernest)、《理想丈夫》(An Ideal Husband)、《温夫人的扇子》(Lady Windermere’s Fan)以及正式创作《无足轻重的女人》时,那些明显经过酝酿、打磨和更规整的手稿和打字稿,这本笔记有其鲜明的不同之处。它之所以吸引我,是因为其中展现了王尔德在完善台词和续写情节之前许多未经修饰的思想火花和塑造人物的杂记。1900年1月22日,该戏于伦敦首演。

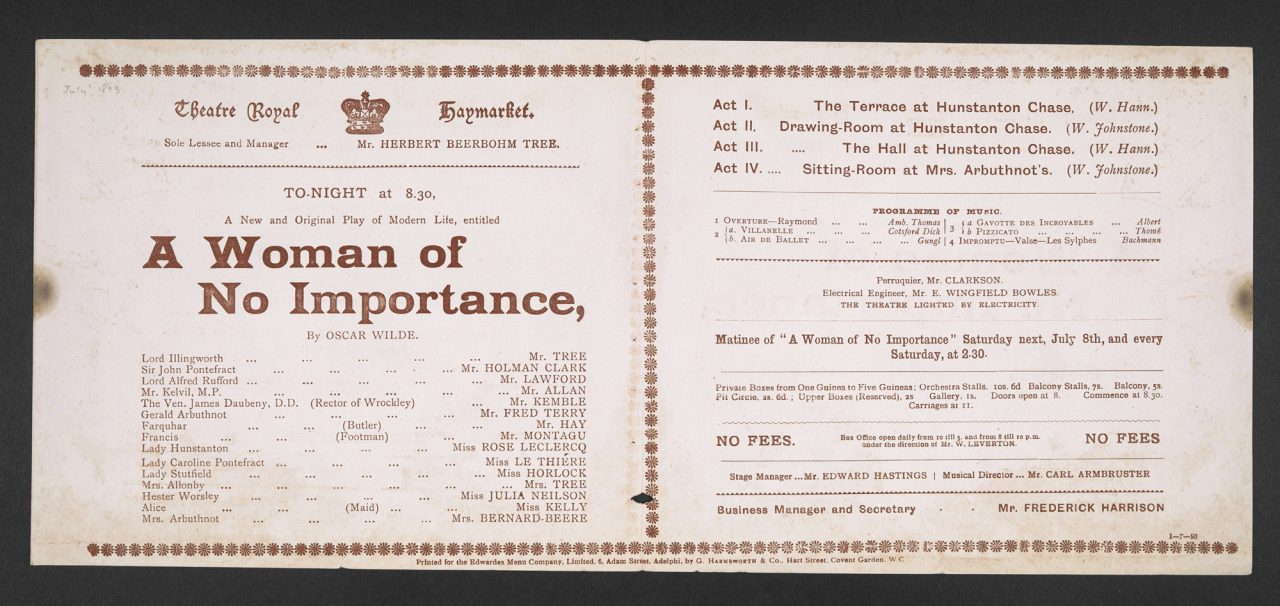

这个笔记本还暗含了王尔德和北美洲的渊源,以及他那趟美国之旅的一些相关信息。笔记本最初为美国的音乐剧作曲家杰罗米·科恩(Jerome Kern,1885-1945)所有,他写过的曲子包括《烟雾迷眼》(‘Smoke gets in your eyes’)和《今晚你看我的样子》(‘The way you look tonight’)。科恩通过美国戏剧文艺经纪人伊丽莎白·马布里(Elisabeth Marbury)结识了王尔德。1882年王尔德在美国作巡回演讲,马布里和王尔德正是在他第一场谈“英国文艺复兴”的演讲上认识的。之后马布里便代表王尔德处理其在伦敦和纽约的相关事务。 这份《无足轻重》草稿后来的主人是玛乔丽·威金·布里斯科(Marjorie Wiggin Prescott, 1893-1980),一名收集书籍和家具的美国收藏家,她的王尔德收藏于1981年在佳士得拍卖行出售。笔记本是作为埃克勒斯遗赠(Eccles Bequest)的一部分被收入大英图书馆,它的捐赠者是玛丽·埃克勒斯子爵夫人(Mary Viscountess Eccles,1912-2003),一名藏书家、慈善活动家,同时也是大英图书馆美国友好协会的成员。这一收藏不仅囊括了王尔德最重要的手稿,也包括了他生前的信件、藏书、肖像和照片。藏品里还有许多王尔德剧作首演和之后公演的节目单。正是这些层次丰富的档案和故事,使得通过原始收藏馆藏资料来研究王尔德变成了一件让人兴奋不已的事情。

这些打字稿向我们讲述了关于王尔德及其创作历程的故事?

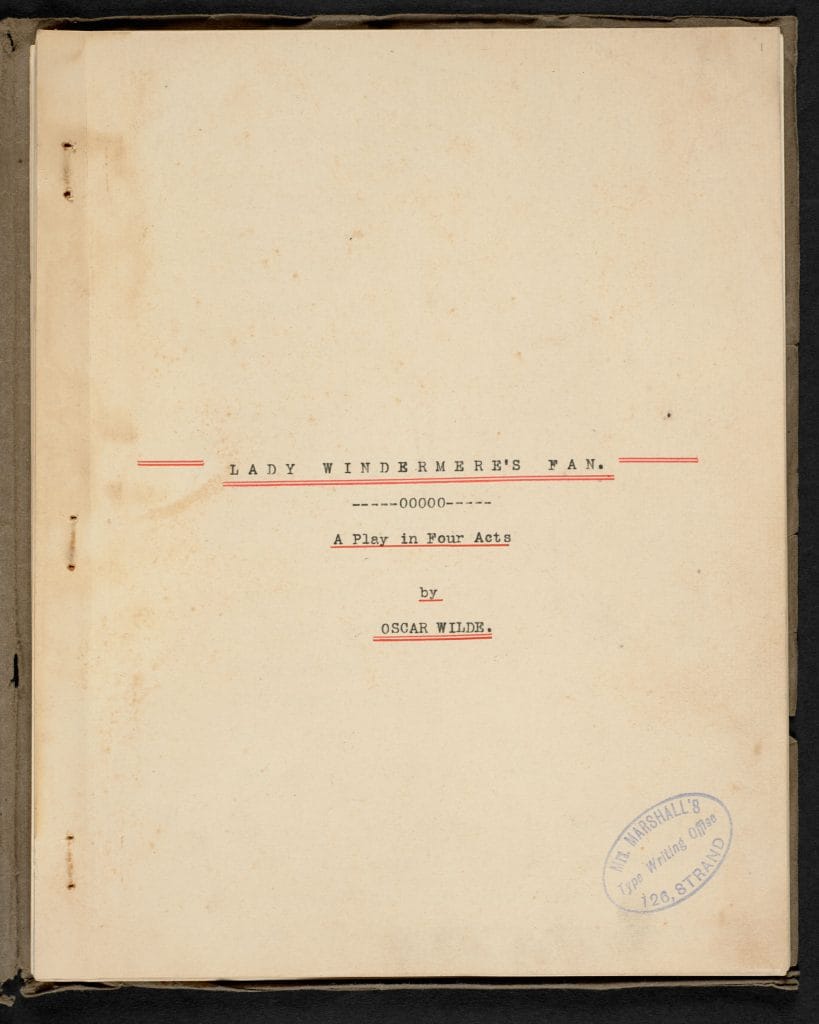

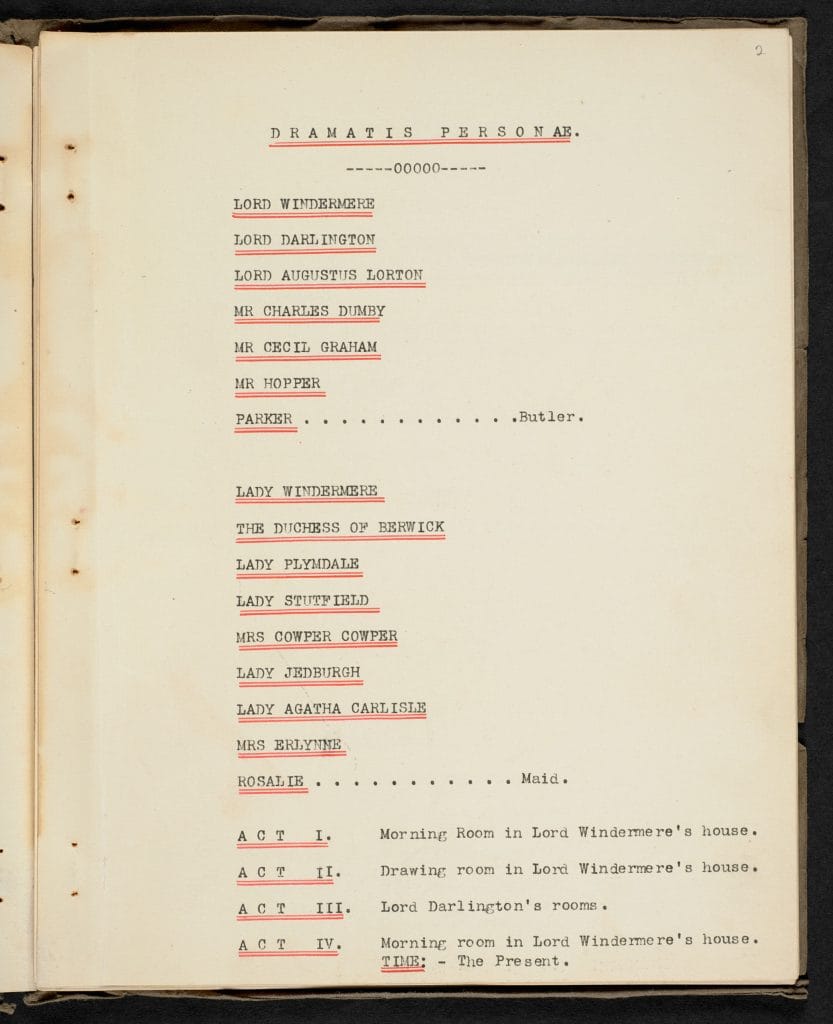

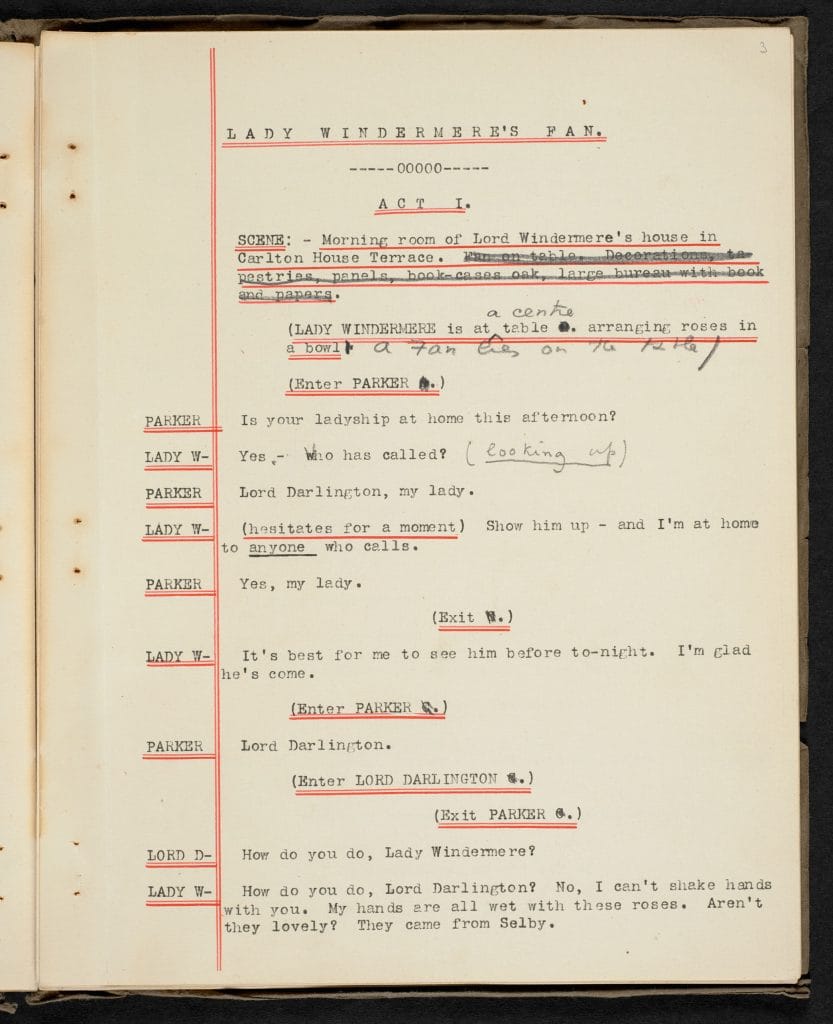

王尔德将粗拟的草稿完善成更接近成品的台本,然后把它交给打字员用打字机打出来,以便进行下一步的修改和订正。大英图书馆藏有王尔德经典剧作的原始创作手稿,以及作为二稿的打字稿。一般打字稿会发回给王尔德,而那则会是他第一次看到自己的剧作开始成为适用于演出的剧本。每一份打字稿上都印有“Miss Marshall’s type writing office, 126 Strand”(马歇尔小姐打字室,河岸街126号)的图章。从1879年起,王尔德就住在索尔兹伯里街13号,伦敦的河岸街126号差不多就在那对面。王尔德与他的打字员以及上演其剧作的剧院在物理距离上如此亲近,也为我们提供了理解王尔德戏剧作品创作与发展过程的一扇狭小的地理视窗。

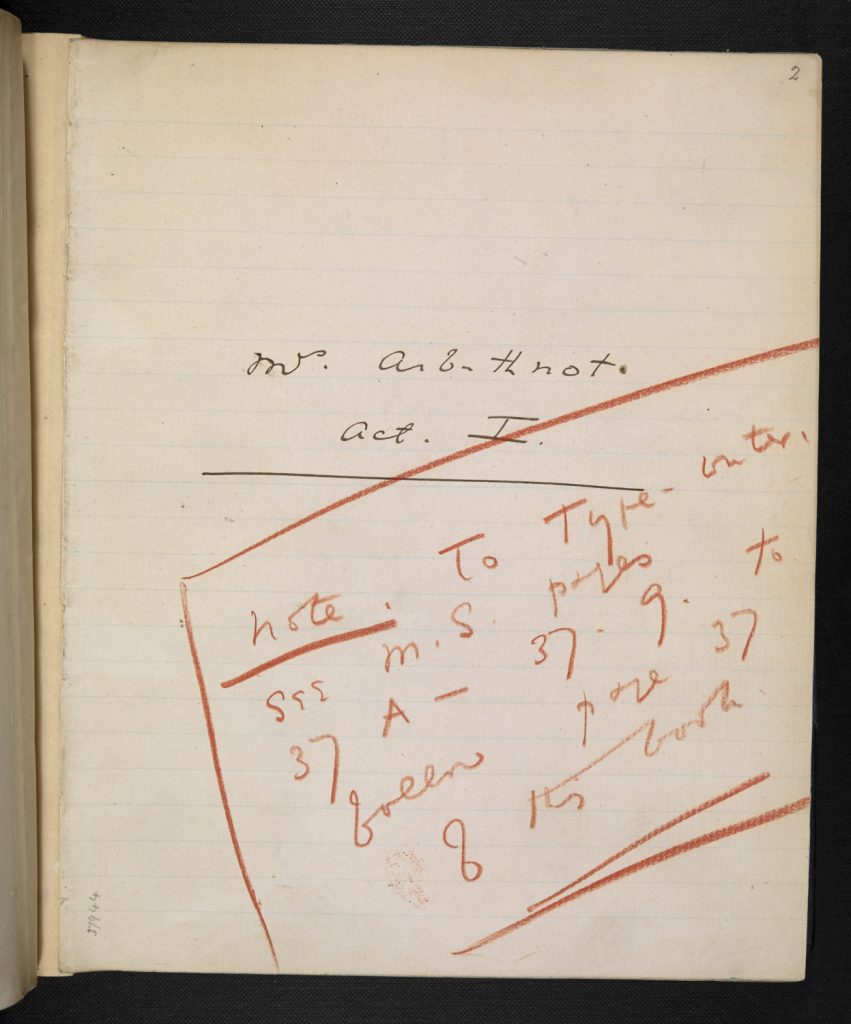

在一些草稿里,王尔德也用他给演员们加台词的方式给打字员写下说明文字,因此介于演员和打字员这两种阅读群体之间的界限变得有些模糊。但看戏的观众们却无法看到这一阶段的创作。不过现在正好有这样一个绝佳的视角,让我们得以读到王尔德当时似给人物加台词那样给打字员留下的说明。

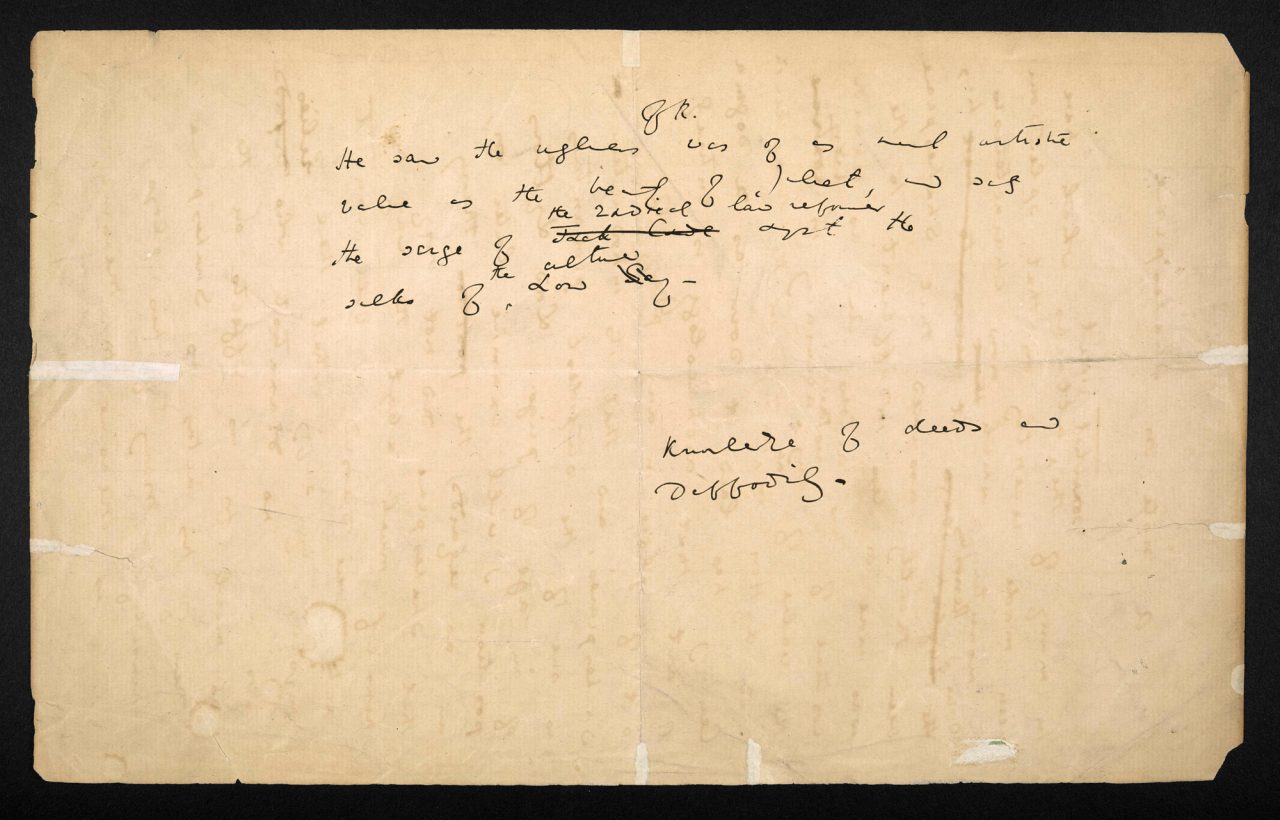

王尔德在创作过程中,使用了各式各样的工具:他用铅笔或墨水笔将草稿写在打字纸上,也写在笔记本、纸片或者横条纸上。这意味着他是按部分、阶段性地进行创作的,而且他从不拘泥于单一的写作形式。许多作家在写作的时候要么几乎教条式坚定不移地依赖装订笔记本,要么就撕下手边能找到的一切东西的一角,王尔德走的则是这两者的中间路线。尽管他后期的草稿可以说颇有条理,但他仍然很灵活地运用各种手边能写东西的材料来进行写作。有些情况下他用红色粉笔来突出一些插入的修改,其它时候他会用黑色墨水笔或者是铅笔。

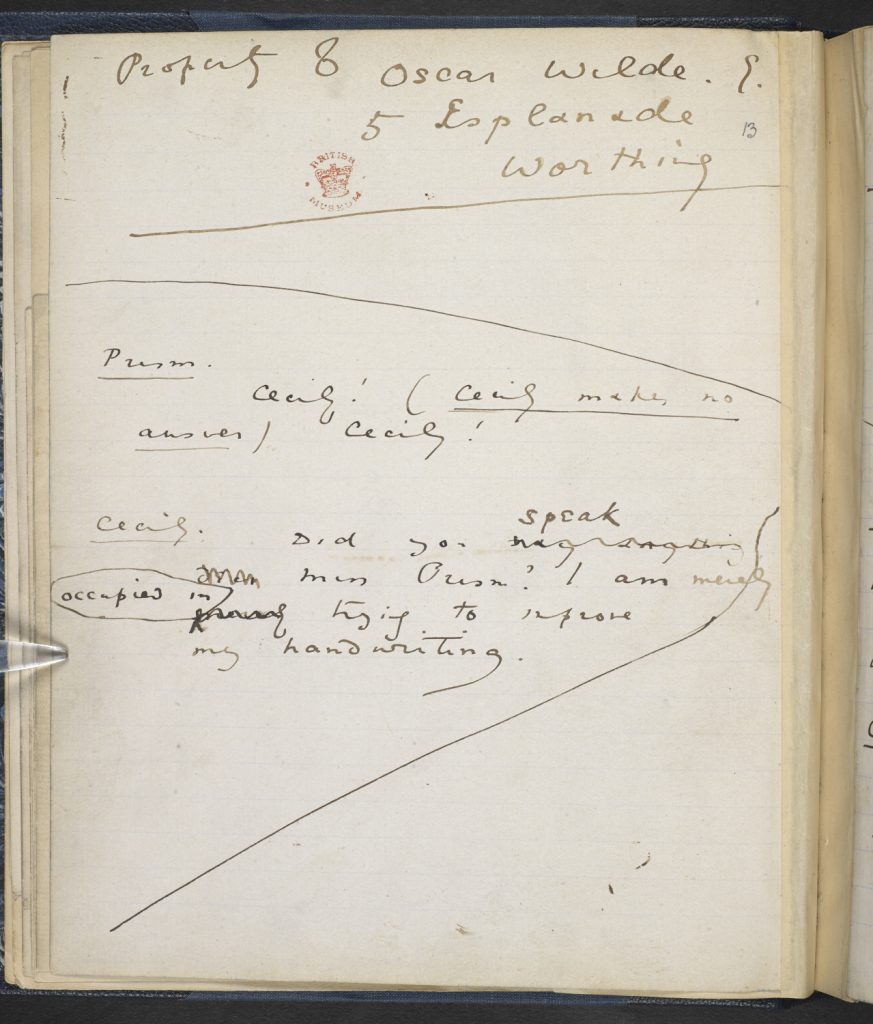

在《不可儿戏》早期的创作草稿里,我们能看到各色大小不一、材质各异的纸张,这说明王尔德在写作的时候,是同时使用着那些未经装订的打字纸和装订起来的手稿本。手稿前端的几行字证明这其中的部分手稿曾经送到了打字员手里,因为上面写着“Property of Oscar Wilde 5Esplanade Worthing”(王尔德所有,滨海大道5号,沃辛市)。正是在1894年的八月,王尔德在英格兰沃辛市的度假途中,写下了《不可儿戏》。

王尔德对剧作的修订揭示了哪些秘密?

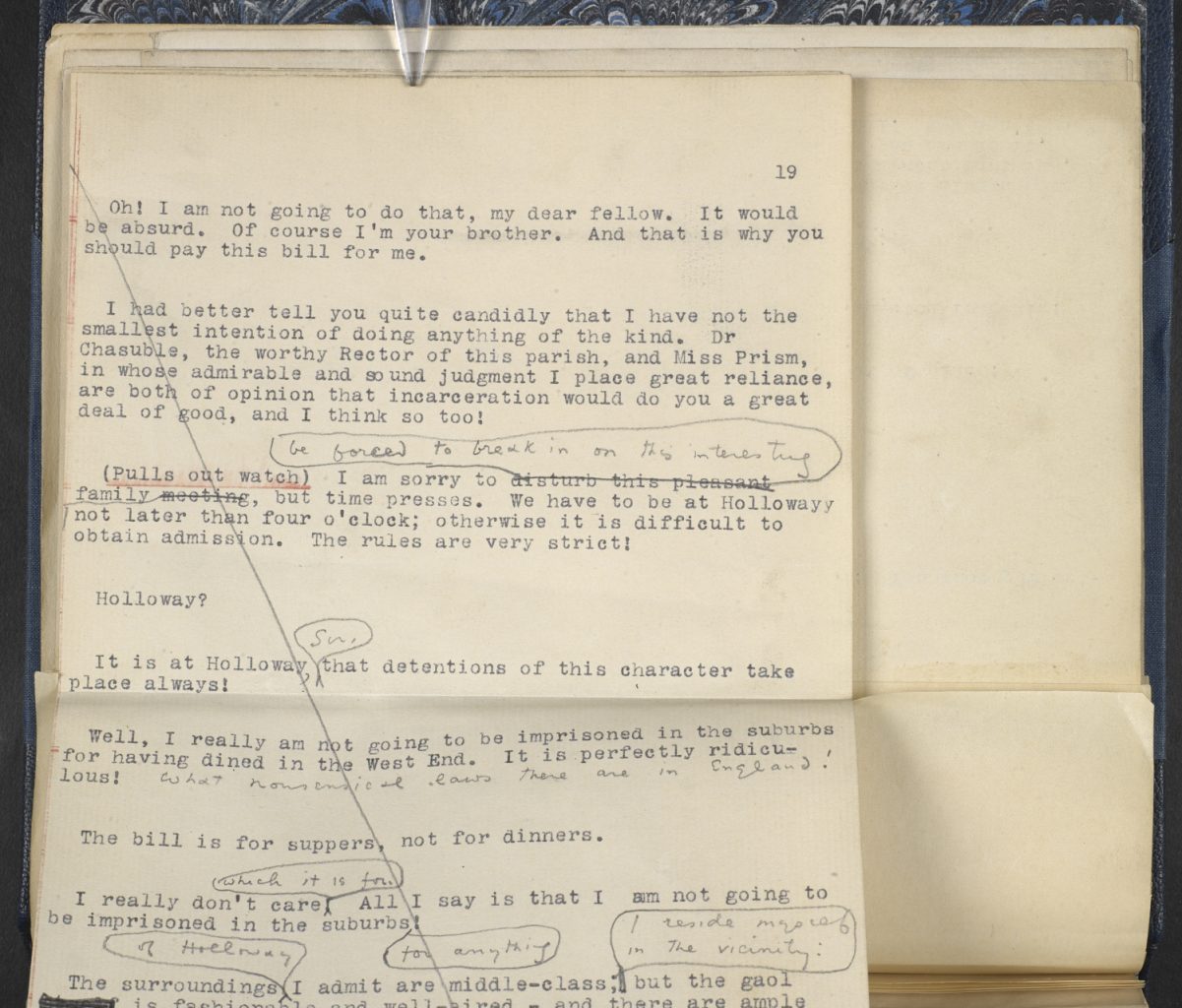

这个本子里的打字稿部分还包含了一出被删节的场景——法务官格里斯比先生正打算逮捕亚吉浓并把他关到霍洛威监狱去。这场戏突出了地理空间上的精神张力以及地理位置中的社会隐喻:

——“先生,这类情况都是要拘留在霍洛威的!”

——“嘿我可不愿意因为在西区吃了顿饭 就得被关到郊区去。这简直是荒天下之大谬。英格兰这到底都有些什么贻笑大方的法律啊!”

——“这张传单是因为你吃的晚饭,而不是随便哪顿饭。”

——“我才懒得管它到底是哪一顿。我说了,我不要去郊区蹲监狱!”

我们在这页手稿上还能看出王尔德对一些看起来无伤大雅的台词也作出了修改:“我很抱歉我打扰了这场温馨的家庭聚会”变成了“我很抱歉我不得已闯入这场有趣的家庭聚会”。王尔德之所以进行这些调整,兴许是因为相比台词本身的意义和内容,他更侧重考虑台词在舞台上的表演效果 。

许多对舞台指示和人物台词的修改都被王尔德用气泡框圈起来插入到行文中去——仿佛演员们此刻真的就在一边台上说话,一边纠正台词。 即使是尚在草稿阶段,这些气泡框也营造出了台词、声音和舞台动作三维联动的戏剧氛围。舞台和文字之间的空隙在草稿的形式里缩小了。

为什么说大英图书馆的王尔德手稿馆藏非常重要?

从初稿到最终的演出以及中间的每个阶段,大英图书馆的王尔德藏品让读者们得以看见王尔德是如何一步步完成他的剧作的。除了这些王尔德曾经订正、完善过的手稿和打字稿,大英图书馆也收藏了《不可儿戏》早期公演的一些原始照片。这是王尔德的第三部戏,于1895年情人节那天在圣詹姆斯剧院首演。这些1895年公演的照片,让我们瞥见这部戏演出时的面貌,就像王尔德当初看到自己的戏首演时一样。照片展现了观众们第一次看这出戏时的情形。照片里,艾琳·凡布鲁(Irene Vanbrugh)出演格温德琳·法尔法斯,乔治·亚历山大(George Alexander)出演杰克·沃辛。乔治·亚历山大当时还是圣詹姆斯剧院的经理,这也是《温夫人的扇子》1892年公演的地方。

无论是在非专业的舞台上或是在伦敦西区,《不可儿戏》几乎一直都在世界各地轮番上演。而在这些早期公演的照片里,这部戏却以如此新鲜新奇、仿佛与世人素未谋面的面貌出现,这对二十一世纪的观众来说简直带有几分显灵的意味——居然还有那样一个《不可儿戏》尚且籍籍无名的年代啊?

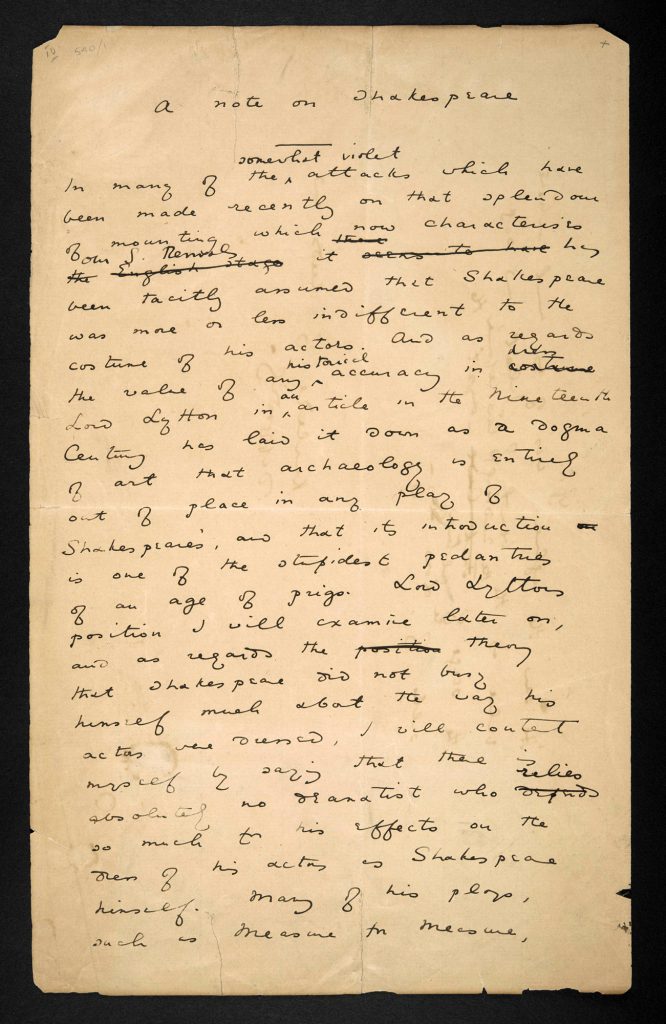

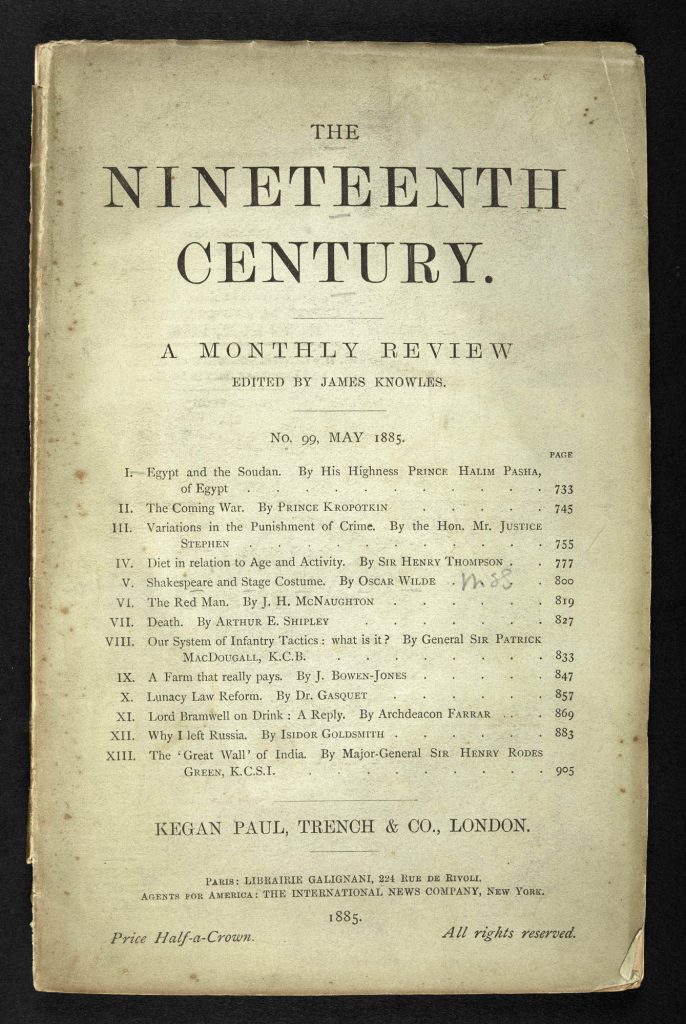

不过,剧作家也只是王尔德多重身份中的其中一种。他同时是一名多产的散文家,文章除了围绕社会主义、室内设计和伊丽莎白时代这几个话题以外,也会谈及别的事情。王尔德的不少文章要么拿去发表,要么则拿来演讲,譬如谈伊丽莎白时代和设计的文章就是他在1892年美国巡讲时发表的系列演讲。而另一篇发表题为《莎士比亚与舞台着装》的文章则充分说明王尔德的兴趣并不仅限于戏剧创作,他也对演出本身、历史服饰和相应的戏剧效果颇感兴趣。

王尔德的文字以不同的形式流传下来,并且在不同的时空中继续等待着与我们相遇。我们希望通过数字展现更多王尔德的原始手稿资料,使其成为网上触手可及的资源,以飨世界各地的读者,让大家得以探索这位作家笔下丰富多变的作品中世人仍知之甚少的一面。

文章翻译:刘嘉

文章内容可通过“创作共享”版权许可(Creative Commons License)使用传播

撰稿人: 亚历珊德拉·奥特(Alexandra Ault)

亚历珊德拉·奥特是“1601-1850年西方手稿部”的主策展人,该部门的馆藏囊括了从英语文学到世界历史的重要藏品。亚历珊德拉也是“大英图书馆在中国”项目的主策展人,负责大英图书馆在中国各地多个展览里珍贵文学馆藏的出借事宜。她的研究领域为十九世纪的出版物、手稿与印刷的关系,以及文学手稿在创作与完稿后的历史生命。