棄兒、孤兒與未婚母親

露絲·理查遜(Ruth Richardson)探討影響《孤雛淚》(Oliver Twist)創作的那個貧窮、高死亡率、充滿偏見與善行交織的世界。

失去單親或雙親盡失的孩子,是查爾斯·狄更斯(Charles Dickens)小說中反覆出現的話題,這並不會令維多利亞時代的讀者感到驚訝,因為在當時,高死亡率意味著成為孤兒並不是罕見的厄運。你只需想想《孤雛淚》(Oliver Twist),看看狄更斯如何利用一個孤身生存於粗暴世界裏的孩子的困境,來揭示孤兒苦境的戲劇性與危險性。這無名孩子可以是任何人,每一個人。

從小奧利佛·退斯特這個例子可以看出,一個人的服飾真是法力無邊!他本來裹在一條迄今為止使他唯一蔽體之物的毯子裏,既可能身為貴冑,也可能是乞丐所生;旁人眼光再兇狠也難以斷定他的身份地位。現在,一件舊的白布衫(因多次在類似的情況下用過,已經泛黃)套到身上,他立刻就被貼上標籤給別人歸類。從此,他就是一個由教區收容的孩子、貧民習藝所的孤兒、吃不飽餓不死的卑微苦工,註定了要在世間嚐老拳、挨巴掌,遭受所有人的歧視而得不到任何人的憐憫。[1]

奧利佛的母親在分娩後生命垂危,奧利佛生在濟貧院,連名字也沒有。唯一能夠識別他身份的是母親留下的可掛在項鍊下的珍貴紀念小盒子卻被人從她的屍身上偷走了——無論飢餓或疲乏,她都沒有將它抵押或賣掉。我們只是到了後來才得知小盒子裏放著兩縷頭髮和一個刻有她名字(Agnes——艾格尼絲)的婚戒。有了這樣一條線索指向孩子的生身父母身份,當地官方有時便會在報紙中刊登廣告,希望女方家能夠認出這則消息,「承認」(並領養)這個屬於他們的孩子,這樣一來教區也能省下撫養孩子的費用。

因為他的父母身份不為人知,也無從得知,奧利佛的名字是教區助理班布先生(Mr. Bumble)給取的。他解釋說自己手上有按字母順序編排的人名表,給教區中有類似出生情況的孩子備用:

「我們按字母順序給我們小可愛們命名。上一個輪到S,我們管他叫斯瓦布爾(Swubble)。這一個輪到,我叫他退斯特(Twist)。下一個將是昂溫(Unwin),再下一個叫維爾金斯(Vilkins)。我想好了從A到Z廿六個不同字母開頭的姓氏。等到最後一個也用上了,再從頭輪起。」 [2]

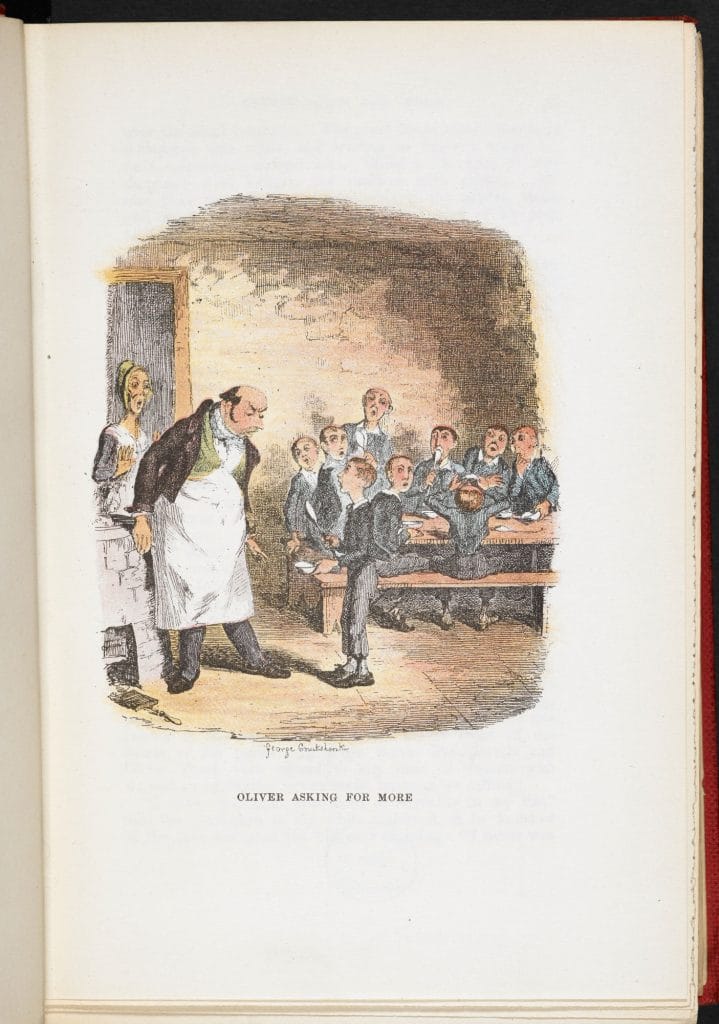

班布先生的口誤——用「小可愛們」(fondlings)替代「棄兒」(foundlings),可能讓人想到孩子們是受到了良好的照料,但是,我們從小說中奧利佛的例子了解到,事實並非如此。大家都熟悉的一個場景是奧利佛上前乞求多添點食物,當時是因為奧利佛與濟貧院裏的男孩子們都餓極了,其中一位便威脅著如果他沒有別的可吃了,他便要把另一位男孩子給吃了。男孩子們抽籤決定由誰上前乞求再給一份吃食,因為他們知道去乞求的那個人不論是誰,都會因魯莽受到嚴懲。

「育嬰堂」(Foundling Hospital)

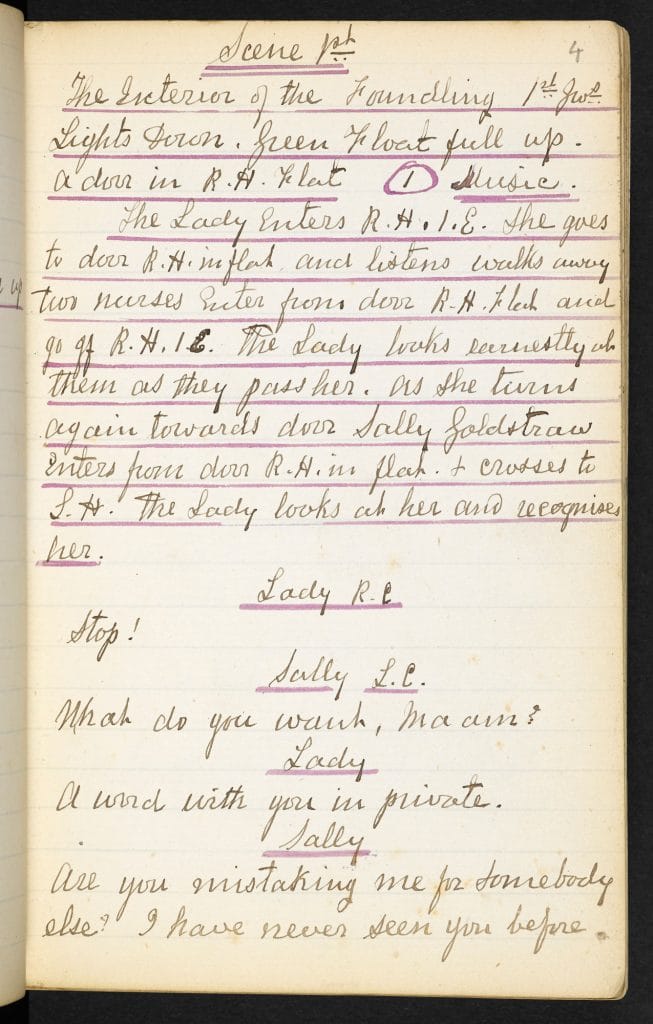

實際上,「育嬰堂」遵循的是同樣的取名習慣。「育嬰堂」(有提供殷勤款待“hospitality”之意)是個非常著名的倫敦機構,是十八世紀四十年代有一位名叫托馬斯·科勒姆(Thomas Coram)的老海軍上尉所建,用作收留棄嬰的養育院。科勒姆看到許多棄嬰被放在大門口或灌木叢裏,有時因為發現得太晚,遺棄過久而致死。他的理念是建立一個慈善機構,收容這些被遺棄的孩子,給予照顧,直到他們長到能養活自己的年齡。這些孩子都被當作棄兒收容——甚至包括那些有名有姓的——從一開始就被賦予了全新的身份。「育嬰堂」提供住所、食物、衣服、醫療、教育以及工作安排,讓這些孩子做好充份準備,應對外面的世界。

這間育嬰堂佔據了一大片土地,離道蒂街(Doughty Street)非常近,狄更斯在完成《孤雛淚》時和他剛建立不久的家庭正是住在道蒂街。育嬰堂是一座給人印象深刻的建築,它成為其他地方收養棄兒時可仿效的典範。育嬰堂所在的地方,現今是個公園,名為科勒姆公園(Coram’s Fields),位於大英圖書館的南面。

在禮拜日的時候,狄更斯常常會與家人同去棄兒禮拜堂做禮拜,他將該慈善機構秘書布朗羅先生(Mr Brownlow)的名字用到他小說中一位善良而重要的人物身上。現實世界裏的布朗羅先生是個很有意思的人物——他是育嬰堂的秘書,在此職位上工作了五十八年,實在是件了不起的事,而他本人實際上也是個棄兒。他的姓氏取自育嬰堂所在的這片土地的所有者。布朗羅先生書寫該機構的歷史,以及一些著名棄兒的傳記,大英圖書館裏藏有他的著作。在《孤雛淚》中,布朗羅先生是個非常善良的老紳士,是「機靈鬼」(Artful Dodger)扒竊的受害者。他解救奧利佛免受牢獄之苦,保護他不受書中惡人費金(Fagin)和比爾·塞克斯(Bill Sykes)的傷害。

未婚母親

在《孤雛淚》中,奧利佛的母親是個單身女士,未婚母親。在十九世紀三十年代引入這樣的話題是非同尋常的,狄更斯的故事設定很可能會讓一些讀者感到震驚。在維多利亞早期,未婚先孕對女人來說是一種恥辱,在小說中奧利佛的母親離開了家,這樣一來她的家庭就不至因她的不潔而蒙羞,這種污點亦不會刻印在未婚父親身上。我們在後來的故事發展中才知道奧利佛的父親是一個已婚男士,但他的婚姻生活並不幸福,這時他遇到了奧利佛的母親。在那個年代,普通人不能離婚,因此出現許多不幸福的婚姻和許多秘密的婚外情。當時沒有避孕的方法,懷孕是常見的結果。奧利佛的父母還不知道懷了孩子,他的父親就死在國外,因而只留下奧利佛的母親——像許多女人一樣——獨自面對未來。

對於未婚母親而言,有個孩子要照料,還要賺錢謀生是極為困難的事情。當時女人和男人從事同樣的工作時,女人只能拿到男人的一半工資。通常女人能從事的工作,比如縫紉工,工資是相當低的。

非婚生,或稱為「婚外」(out of wedlock)的孩子被視作「私生的」,不具有完全的法律地位,直到二十世紀中期,這一直是個嚴重的污點。在十九世紀,私生子與已婚父母的孩子相比,存活率只有後者的一半。私生子與母親都是歧視的受害者。

極少僱主會願意僱用一個帶著私生子的女人作固定工,因為照料孩子會分散母親的精力,而且非婚生子本身就是個污點。倫敦到處是在尋找工作的窮人,若不掌握些有用的技能,找工作是很困難的。帶著個需要照顧的孩子,要賺夠錢生存下去是極為艱難的。街頭賣唱的謠曲歌手——被認為是最低級的「工作」——通常示人的形象就是一個女人帶著個要照料的小嬰兒。許多未婚母親或帶著小孩的寡婦,都跟奧利佛母親一樣的結局:無家可歸、身體差、食不果腹、精疲力竭,最終只能申請去那些絕望的人都不願去的避難之處:濟貧院。在那裏,這些女人必須承擔濟貧院裏的部份苦工。在有些濟貧院,這類女人會被挑出來穿上特殊的製服,以標明她們是未婚母親。有些女子就留在濟貧院,成為濟貧看護,有些則可能把孩子留在濟貧院,自己外出嘗試新生活。跟許多婦女一樣,奧利佛那可憐的母親在生下奧利佛時因身體太弱而死去,獨留奧利佛一人在世上。

在某些方面,比起私生的教區孤兒,棄兒可能被視為在這世間更合人意的身份,正如嬰兒被育嬰堂收養要比被地方濟貧院收養更幸運。十八世紀小說家亨利·菲爾丁(Henry Fielding)刻畫的著名角色湯姆·琼斯(Tom Jones)就是一個棄兒,但最終發現他是個好人家的私生子。狄更斯很欽佩菲爾丁的小說,他本人設計的主角奧利佛·退斯特身處困境,揭示了在稍後的時代裏身陷類似困境的兒童遭遇。小說的最後講述了奧利佛同樣也生自富裕之家。兩部小說結尾處的發現都推動小說走向了圓滿的結局,但是當然,現實生活並不總是這麼充滿希望的。

文章翻譯:傅燕暉

繁體中文校對:譚瑞雯

文章版權持有者:© Dr Ruth Richardson。未經許可,不得擅自轉載使用。

撰稿人: 露絲·理查遜(Ruth Richardson)

露絲·理查遜是一位獨立學者,是倫敦大學國王學院的客座研究員,香港大學的客座教授,和大英圖書館珍稀書籍閱讀室的忠實用戶。她是作者,也是編輯,作品包括《死亡,解剖和赤貧》(Death, Dissection and the Destitute)、《<柳葉刀>裡的古籍》(Vintage Papers from the Lancet)、《醫療人道》(Medical Humanities)、《格雷先生解剖學的生成》(The Making of Mr Gray’s Anatomy)以及最近的作品《狄更斯與勞教所》(Dickens and the Workhouse)。她在教育期刊上發表了非常多論文,為國王學院特殊館藏中心以及畢曉普斯凱特中心佈置過網絡展覽,也是《柳葉刀》雜誌的長期供稿人。她最近正在做的是關於狄更斯和丁尼生作品中關於邊緣和地形的研究,還有關於保護克利夫蘭勞教所的工作。