莎翁在此,不可兒戲

企鵝出版社作家南希·佩萊格里尼(Nancy Pellegrini)探討莎翁舞台中譯本所遇到的挑戰,以及皇家莎士比亞劇團(Royal Shakespeare Company)的目標——為中國觀眾創造貼合中國舞台所需要的莎翁劇本。

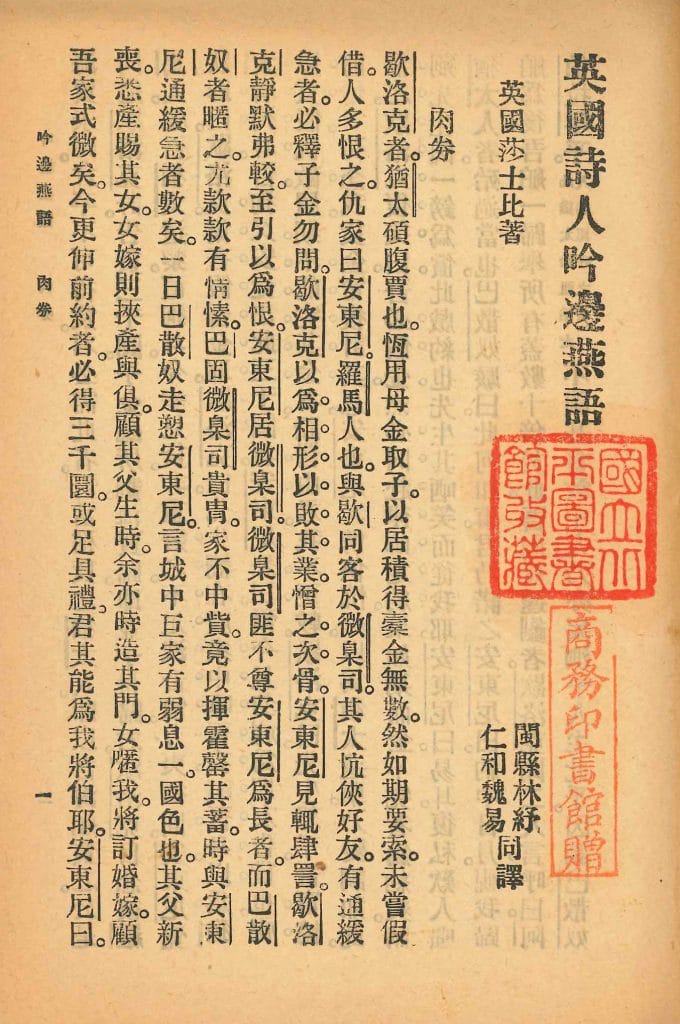

莎士比亞——或者說,僅僅其大名——在十九世紀中期首次傳到中國,既不是通過殖民主義,也不是通過傳統戲劇,而是因為這位吟遊詩人是很多中華志士所探尋的進步思想的象徵,他們相信,學習西方價值觀才能更好地理解西方列強。傳教士在英語學校裏講授莎士比亞,傳統戲曲班子從查理和瑪麗·蘭姆(Charles and Mary Lamb)的《莎士比亞戲劇故事集》的中譯本中擇取情節大要,其餘內容全憑自行發揮。只有通曉英文的人士才能充份感受莎士比亞的力量,而後來問世的全本翻譯更偏向書面語而非舞台表演。演員和觀眾都受制於不堪用的文本,無法充份演繹和領略各中滋味。 2016年,也就是這位吟遊詩人逝世四百週年,皇家莎士比亞劇團(RSC)啟動「莎劇舞台本翻譯計劃」(Shakespeare Folio Translation Project),讓譯者深入排練場,和演員、編導一起,共同致力打磨適合中國舞台表演的中文譯本。這一個項目具有真正的合作精神,但反響不一;有人說它帶來了更多的好劇本,也有人說是無視前輩成果的徒然勞動。

對莎士比亞任何形式的翻譯,都存在不計其數的困難。從英文翻譯成中文,猶如古老象形文字和現代拉丁語的聯姻,譯者不得不作痛苦的取捨,在莎士比亞的無數聖經典故和古典神話書袋裏,挑出關鍵的那些,丟掉可以犧牲的那些。而且過去研究材料相當稀少,這樣的狀況如今依然沒有得到太大改善。

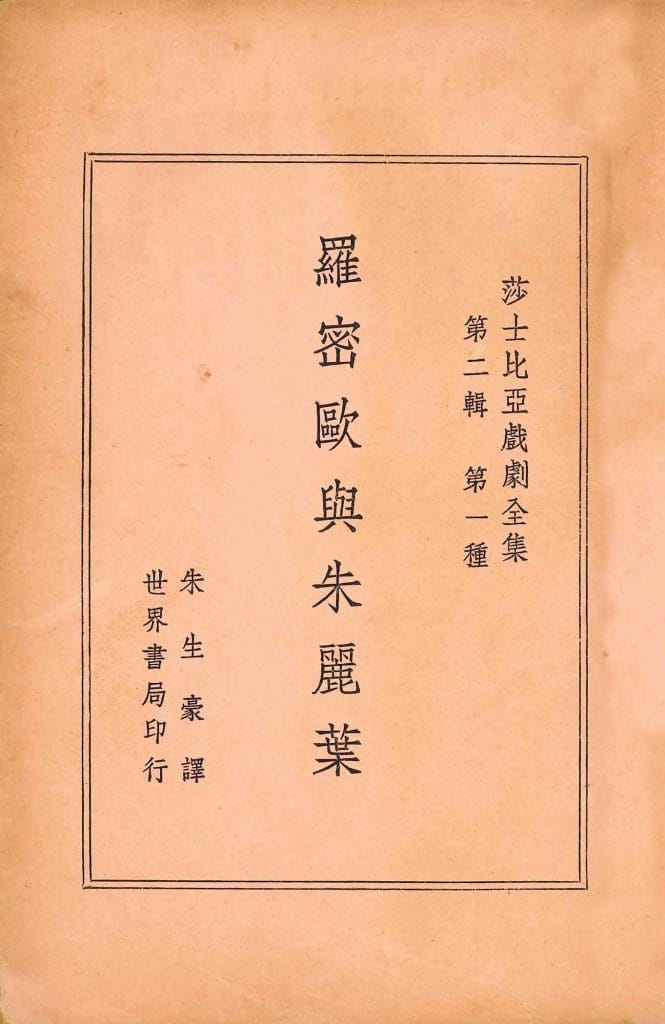

東西方之間的象徵所存在的差異也會帶來困擾。茱麗葉叫羅密歐「不要指著月亮起誓,它是變化無常的/每個月都有盈虧圓缺/你要是指著它起誓,也許你的愛情也會像它一樣無常。」 [1] 因為在莎翁眼裏,太陽更可靠。但在中國,月亮是純潔、無垢和愛情的象徵。很多譯者,不管是過去還是現在,都會消去色情笑話,這或許是為了避免尷尬,或是因對吟遊詩人懷著過於虔誠的敬意。克麗奧佩托拉告訴安東尼,「我也想有那話兒」她的意思是,希望在那一刻可以做個男人,並擁有作為男性證明的生理構造。但中國讀者所看到的是「我希望我也長得像你一樣高」。另一個問題是五步抑揚格,即五步一行、短長(輕重發音)相間的韻文格律,這是莎翁非常倚重的格律:「故事發生在維洛那名城,有兩家門第相當的巨族」(Two households, both alike in dignity / in fair Verona where we lay our scene)。[2] 翻譯家孫大雨和卞之琳嘗試用漢字組合加停頓的方式複刻此格律,效果喜憂參半。而且中文裏沒有「to be」(字面意思是「去成為」)的對應動詞,所以哈姆雷特只能思考的是生存還是死亡。

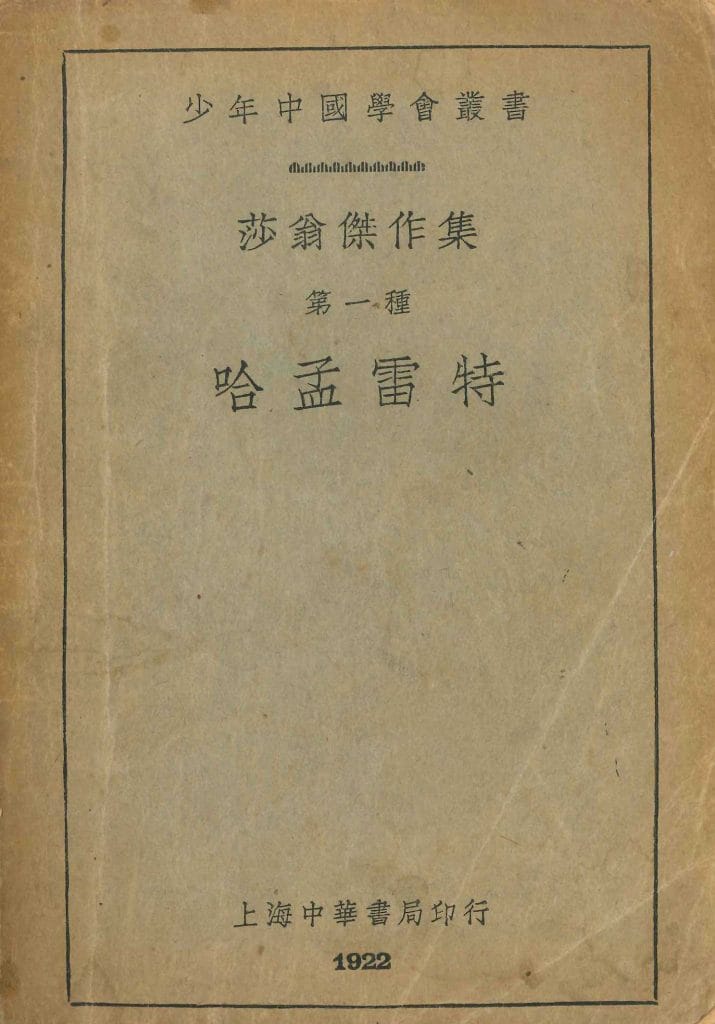

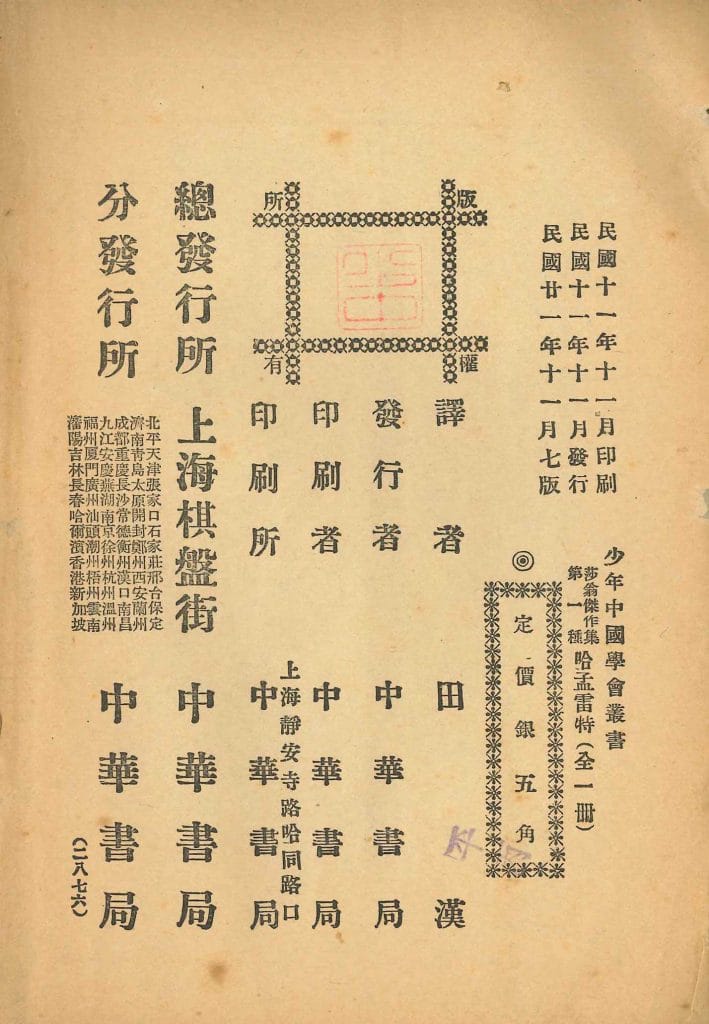

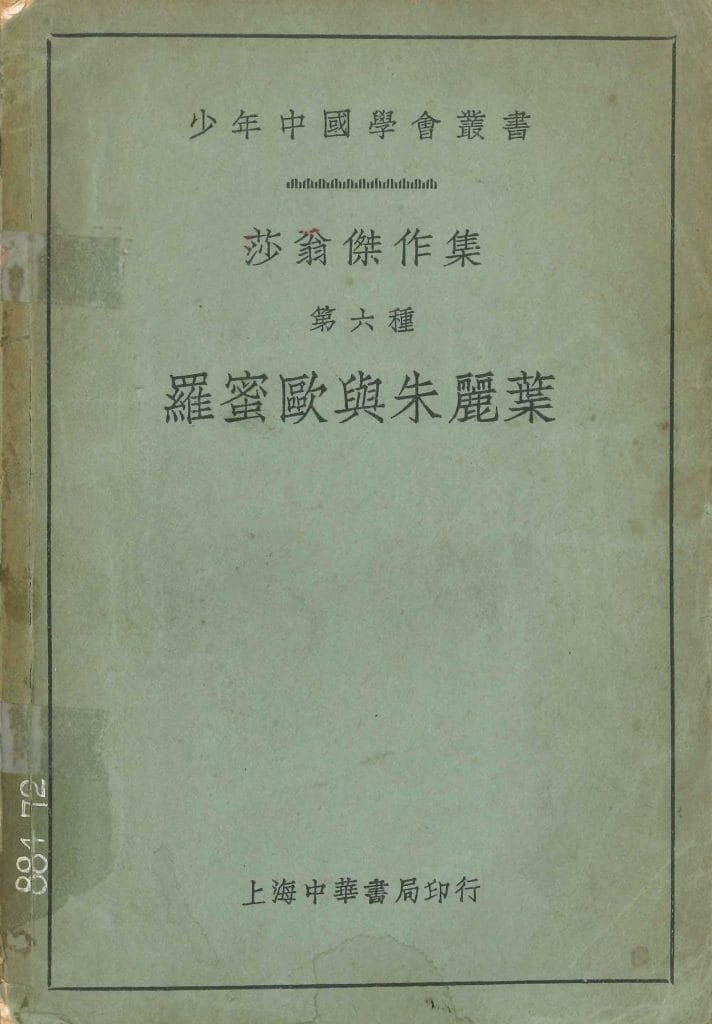

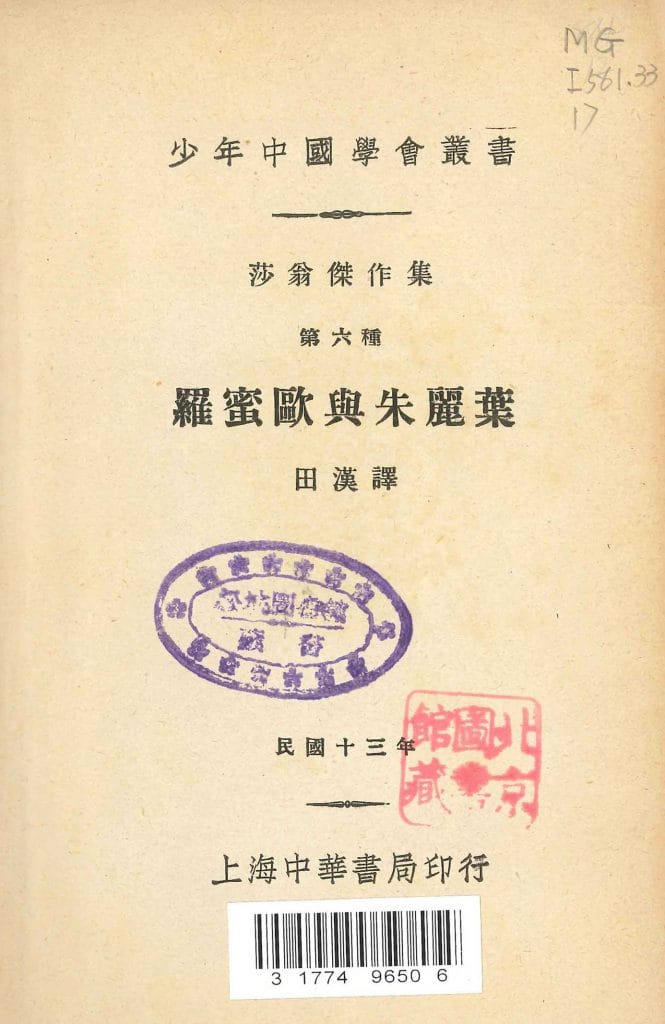

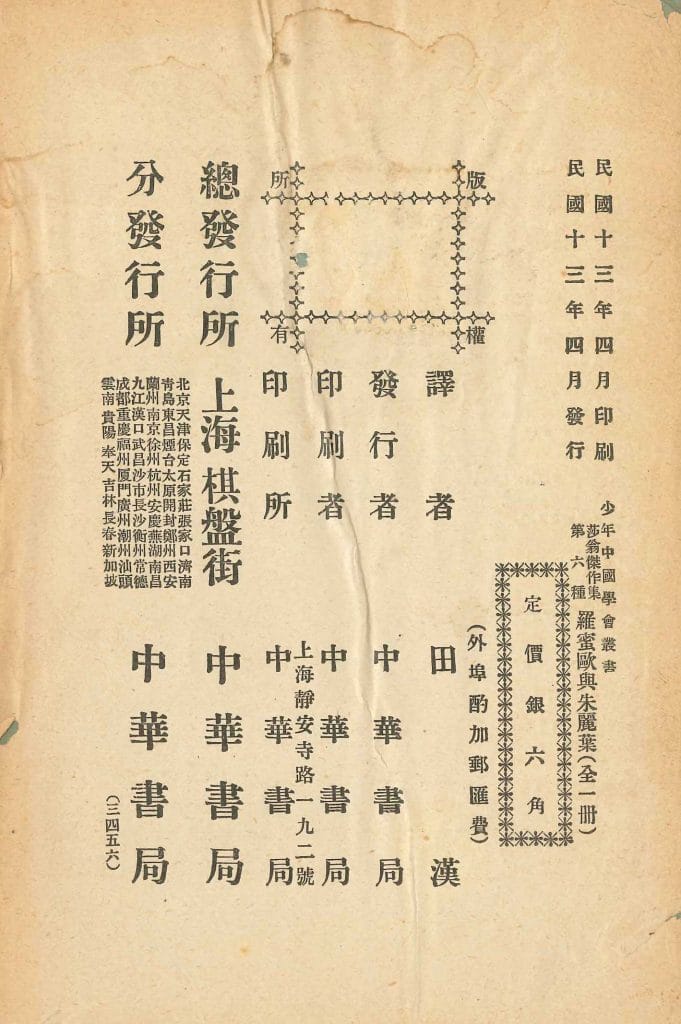

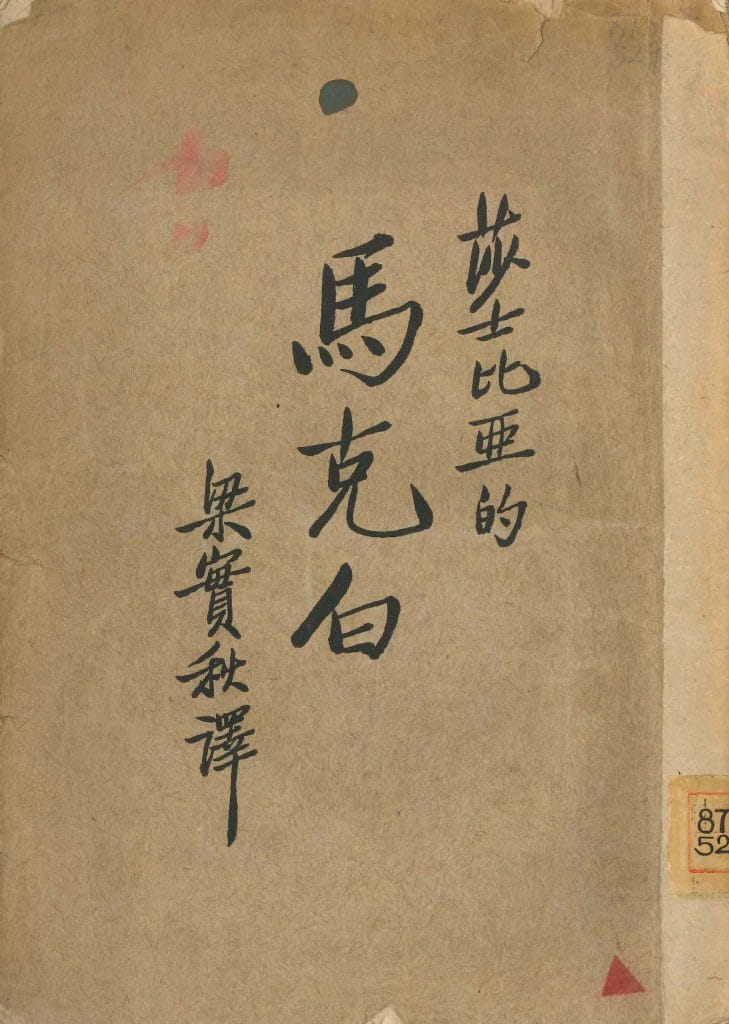

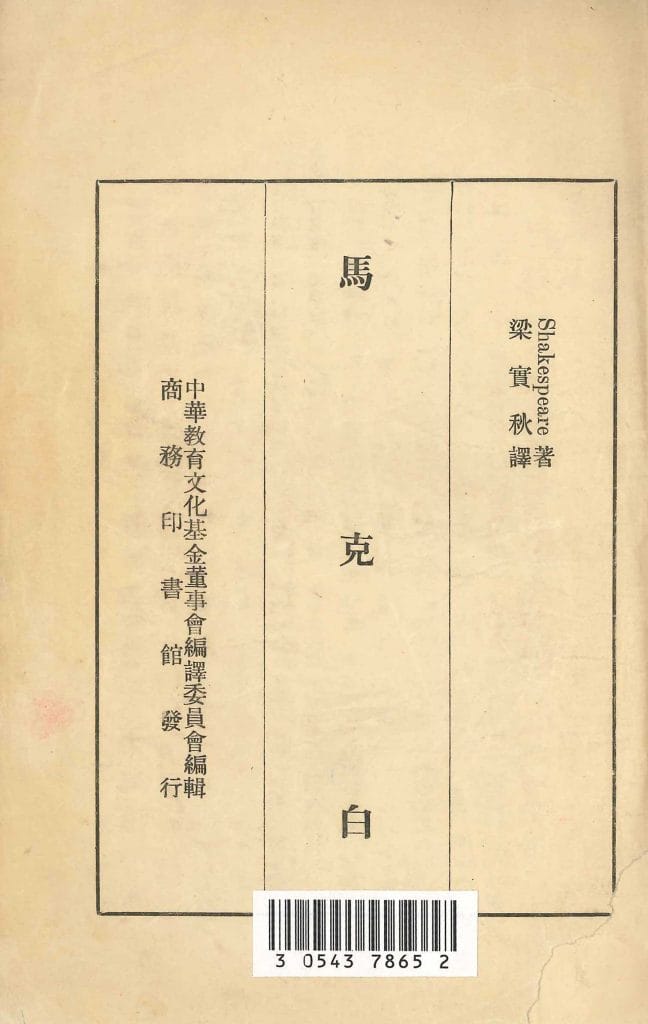

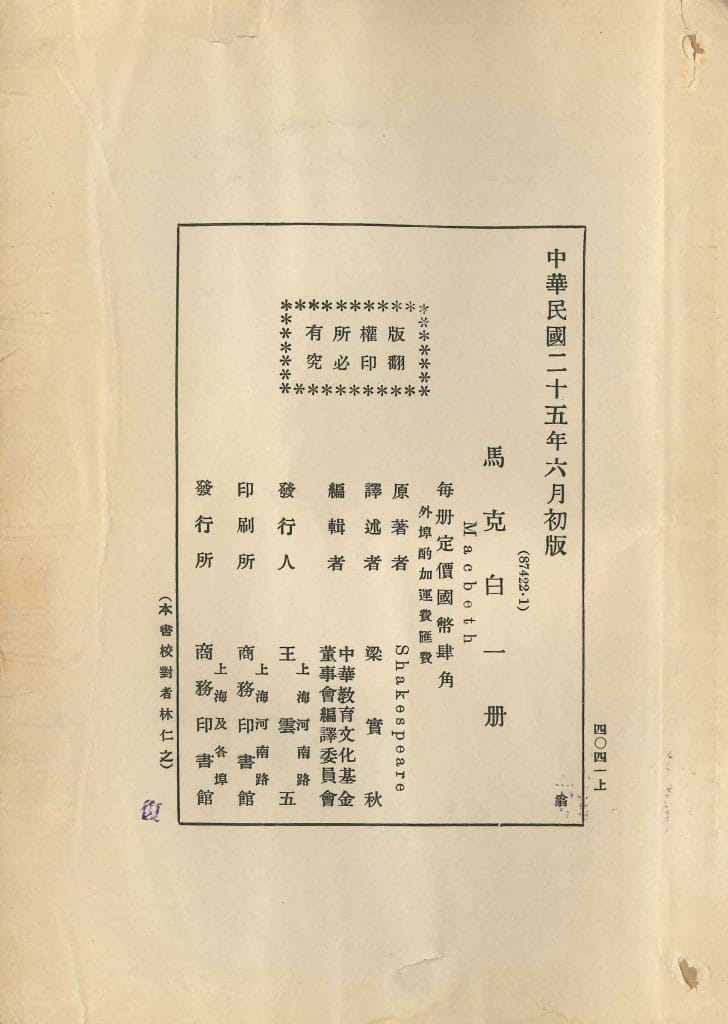

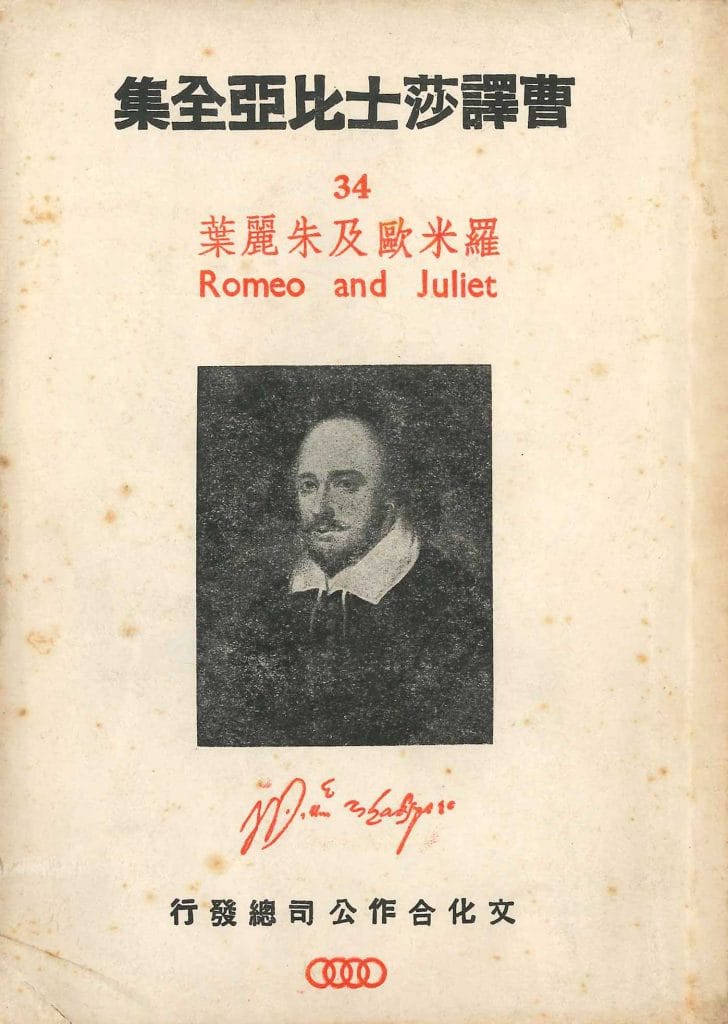

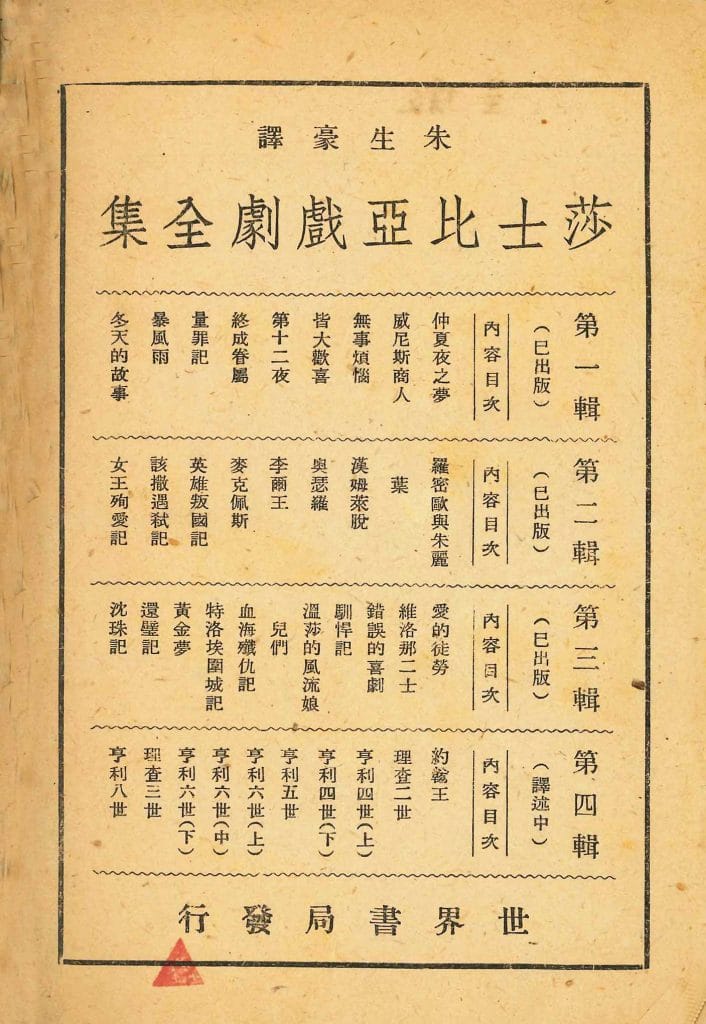

但翻譯家們的決心依然堅定。留學日本時,未來的劇作家和詩人田漢聽聞日本人因中國尚未能完整地翻譯莎士比亞作品而蔑視中華文化,便在1921-22年譯成《哈姆雷特》,1923-24年譯成《羅密歐與茱麗葉》(Romeo and Juliet) ,以作回應。這兩部譯本如今有美文之譽,但無法用於表演。梁實秋是翻譯莎翁全集的中國第一人,歷時三十七年,在1967年於台灣譯成。因政治原因,他隨國民黨撤離大陸,其翻譯工作直到二十世紀九十年代中期才進入大陸讀者的視野。梁實秋生於北京,在哈佛大學和哥倫比亞大學接受教育,翻譯作風一絲不苟,連他的家人都看不懂、甚至會看紅臉的俚語和性詞彙,都被他一併保留。他覺得保真度是關鍵,哪怕這需要使用比當時任何圖書館館藏都龐大的藏書來參考,他也不會退縮。同樣,他也不會把戰爭或外敵佔領當作草率翻譯作品的藉口。但梁的譯本很少用於表演,他的學術風格更適合課堂而非舞台。

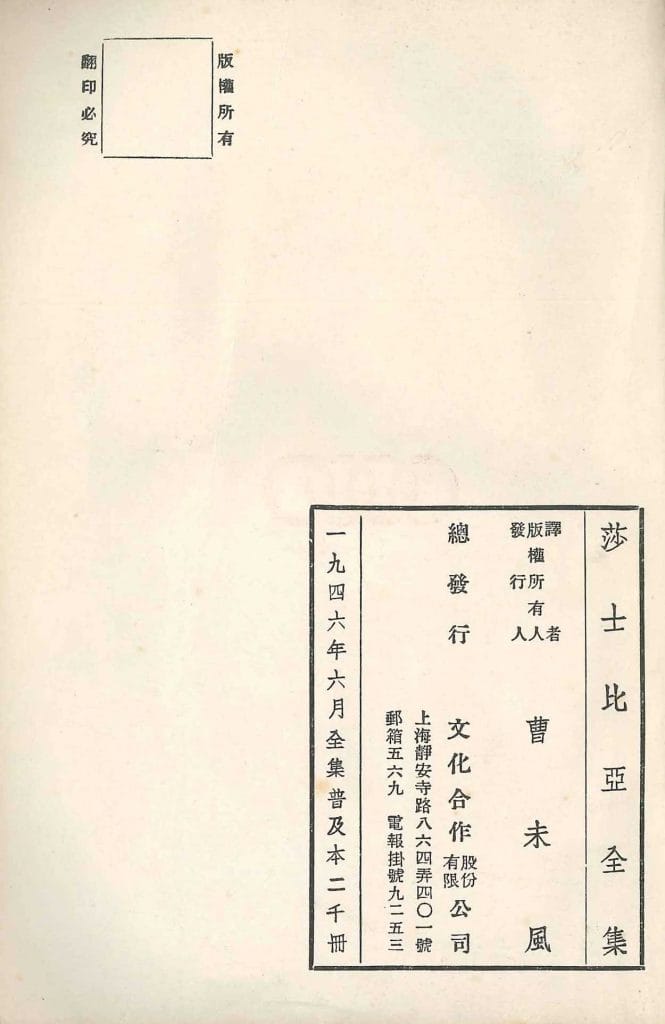

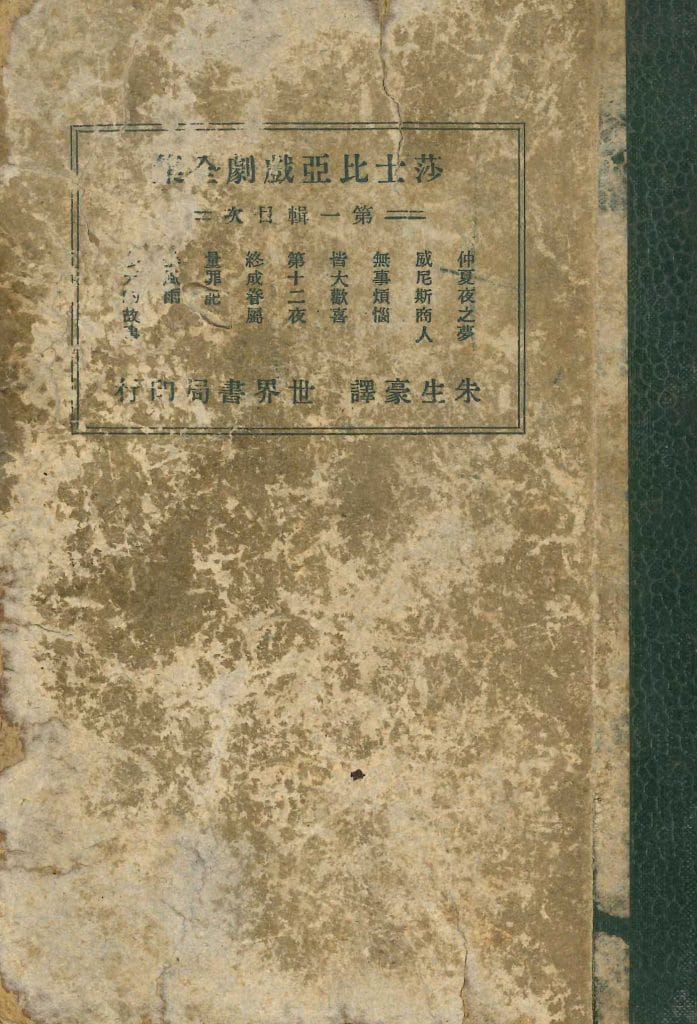

對莎翁戲劇的翻譯,戲劇、表演和翻譯界均推崇朱生豪的譯本,他是中國最有詩情、也最悲情的譯者。朱生於一個破落的體面家庭,嗜書如命,11歲便開始寫詩,在之江大學求學。他和國共兩黨都站不到一塊,並把翻譯莎翁戲劇作為自己一生的使命。他的翻譯與疾病和赤貧為伴,也被日本的侵略陰影籠罩,部份譯稿曾被侵略者的戰火銷毀,不得不重譯兩三遍。他買不起蠟燭和燈油,只能在白晝靠日光工作,夜裏靠記憶工作,到次日早晨再查實夜裏的成果。生命末年,他的牙齒鬆爛,肺結核加重,孔竅滲血,但不肯就醫,只請夫人把他扶到桌前。 1944年,32歲的朱生豪辭世,留下三十一部半的莎翁譯作;其子稱,朱死時正在翻譯《亨利五世》,蘆筆猶在手心。

皇家莎士比亞劇團項目所引來的爭議,多少與朱生豪的成果有關。正在製作多個朱譯項目的電影人Frank Lee認為朱的獨立創作從未從體制內得到任何應得的尊重。他還覺得,皇莎項目採取完全重譯的做法,對朱的付出和犧牲是極大的傷害,對他廣受尊敬、幾乎成為(中國莎翁愛好界)準繩的譯作,也是造成極大的傷害。

編劇和知名影評人周黎明也認為重譯並不必要,可能還是短視之舉。「現在的人沒有老一輩的中文功底,」他表示,自己剛翻譯完的《哈姆雷特》就以朱生豪和卞之琳的譯本為底,「我的翻譯比較注重表現朱譯中忽視的雙關,還把上世紀四十年代的語言風格改成現在的……但風格可以不止一種,因為舞臺表現需要不同的方式。」

劇作家、上海文廣演藝集團下屬上海話劇藝術中心(SDAC)副總經理喻榮軍協助皇莎開展演出項目,並主持安排首場演出——儘管他一開始對上演《亨利五世》持保留的態度。「英法戰爭對(中國)觀眾的吸引力不大」他說,「但在這部戲裏,觀眾可以看到領袖如何成為領袖,小人物如何稱王。」

和周一樣,喻也傾向於融合多個版本,甚至使用新素材。「我是劇作家,想要最好的對白和措辭」他說,「如果梁實秋的某行對白更好,我就用那行。」喻表示,編導經驗給予他象牙塔裏的譯者所不具備的新視野。「我們一般用朱生豪的譯本,但我覺得梁的譯法更精準。朱和方平會刪去俚俗和性詞彙;梁行文冗長,但確實精準。」

這種模式取悅了很多人,尤其是觀眾——巡演每場門票都能售罄。「演員和觀眾對翻譯的反響都非常好,」皇莎項目經理翁世卉表示:「很多人說,這是他們第一次真正領會和愛上莎士比亞的歷史劇。」她還細述皇莎導演歐文·霍斯利(Owen Horsley)、譯者蘇國雲和演員一起討論語言細節和角色表現的情形。「蘭海蒙(飾演亨利)非常優秀,特別是他的長獨白」她說:「你可以一路見證他如何學會當一名王者。但戲劇表演是無止境的」,又補充「總有可探索的新天地。」

「任何劇團都可以用這份台本表演《亨利五世》;我覺得很棒,」喻稱,「這種模式很好。」雖然並非所有劇團都具備喻和上海話劇藝術中心的資金、劇作經驗或英語才能,這依然是意義重大的第一步,可鼓勵更多的製作,以提升觀眾的體驗。北京大學外國戲劇與電影研究所(The PKU World Institute of Theatre and Film)創始人之一、莎學大師約瑟夫·格雷夫斯(Joseph Graves)指出,除了田漢和曹禺,中國的莎劇譯者都是學者而非劇作者。「雖然很多譯本都深受讚譽,但不是為中國演員寫的。」他還補充,莎士比亞的劇中有徹頭徹尾的現實主義人物,戲劇揭示了他們的思想和言論;譯者不理解莎翁對表演的重視,就不能滿足演員或觀眾的需求。「皇莎劇團對這一點的理解,也許比世界上任何劇團都更深,這也是他們在中國翻譯莎劇的動機」他說,「這項工作意義重大,而且價值不可估量。」同時,這也能夠永遠改變莎士比亞在中國的未來。

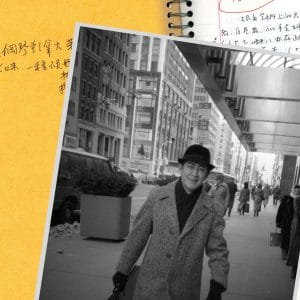

撰稿人: 南希·佩萊格里尼(Nancy Pellegrini)

出身於紐約長島的南希·佩萊格里尼,現居北京,已在歐洲和亞洲工作二十多年,自2005年以來,一直活躍於中國表演藝術和古典音樂界。她在《Time Out 北京》和《Time Out 上海》雜誌撰稿並擔任戲劇舞台欄目的編輯,並著有企鵝出版社特輯(Penguin Special)《中華人民吟遊詩人:中國對莎士比亞的歸化》( The People’s Bard: How China Made Shakespeare Its Own,Penguin Random House 2016)。她以中國藝術和文化為主題,為《基督科學箴言報》(Christian Science Monitor)、《南華早報》(South China Morning Post)、《伯克郡中國人物辭典》(Berkshire Dictionary of Chinese Biography)、《尚流》(Tatler)、《河濱》(The Strad)、《留聲機》(Gramophone)、《國際鋼琴》(International Piano)、《現代畫家》(Modern Painters)等雜誌刊物撰稿。