夏綠蒂·勃朗特:生活和幻想的融合

約翰·鮑恩教授和安·丁斯代爾討論勃朗特姐弟創造的貢代爾和安格里亞幻想世界,以及這些幻想對三姐妹後來的小說創作的持久影響。拍攝於哈沃斯勃朗特故居。

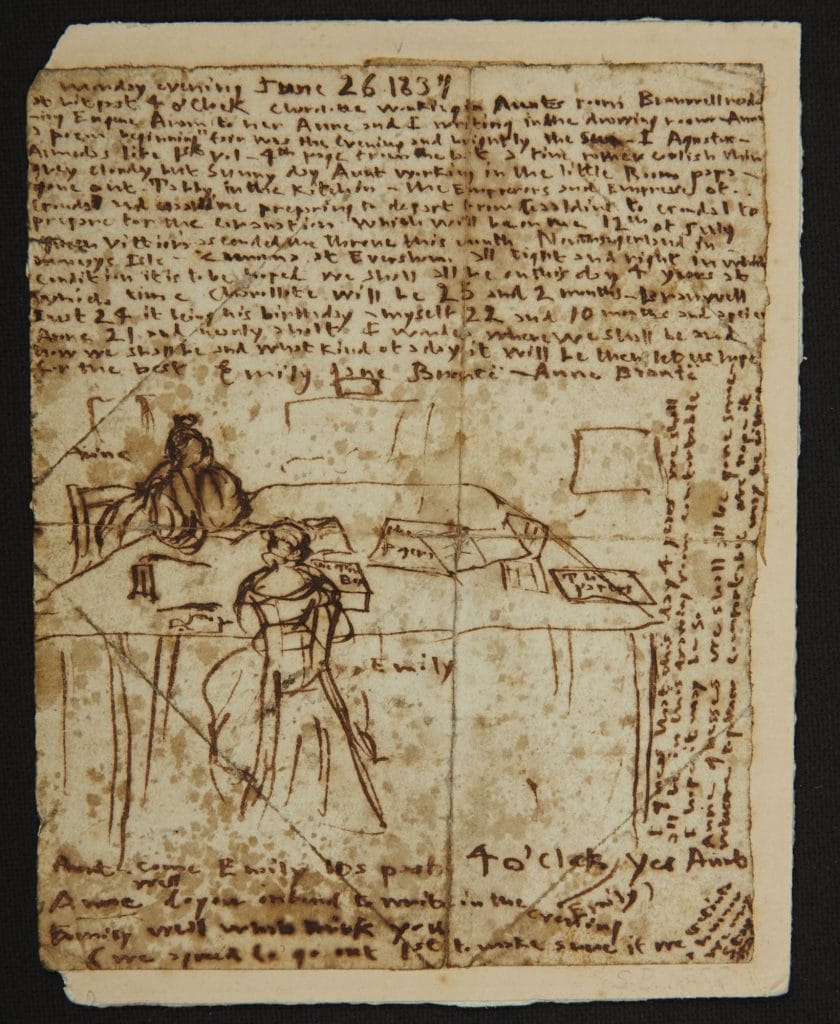

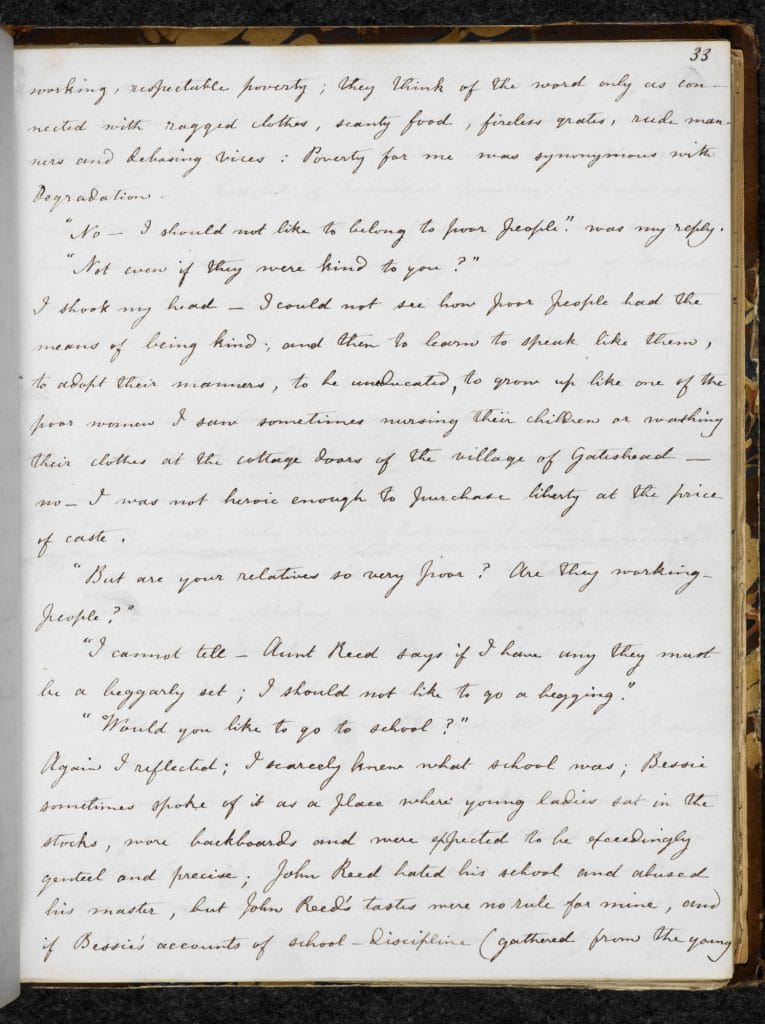

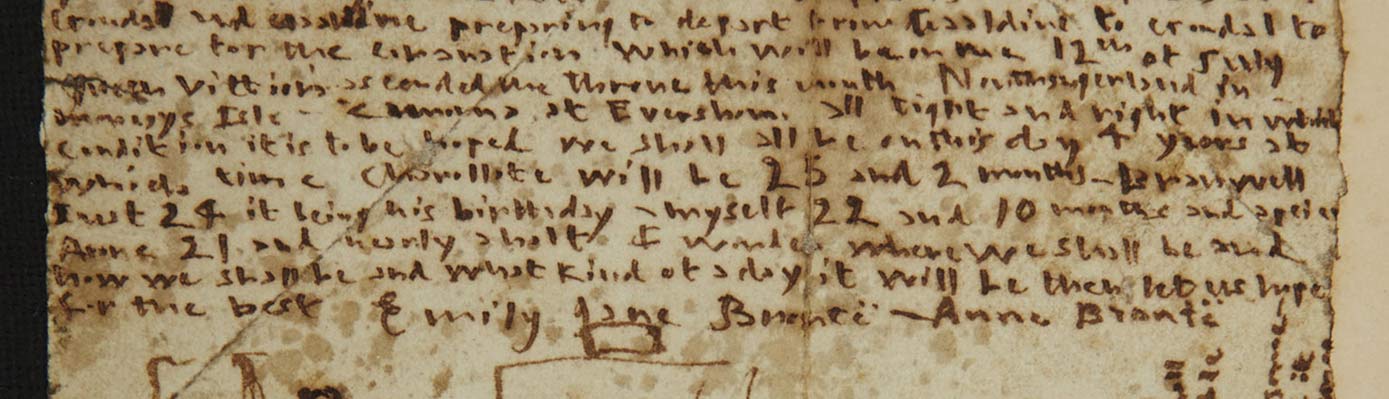

當時幾乎沒有小說家像夏綠蒂·勃朗特那樣對幻想的力量如此痴迷、或是如此了解幻想和日常生活的複雜關係。勃朗特四姐弟身後留下大量手稿,本網站陳列了這一份珍貴文獻中的若干手稿。夏綠蒂和勃蘭威爾、艾蜜莉和安妮,分別聯手創造了安格里亞和貢達爾的幻想世界,並以各種故事、雜篇、地圖和繪畫加以豐富,林林總總共幾十篇,常常用牆紙、糖包紙之類的廢紙釘裝成迷你小書的形式,小到他們的玩具士兵也可以閱讀。這些故事的內容別具一格,一方面是帶有戲劇化、暴力、偶爾還香豔的幻想情節,另一方面是關於日常生活,兩者在故事中融為一體。

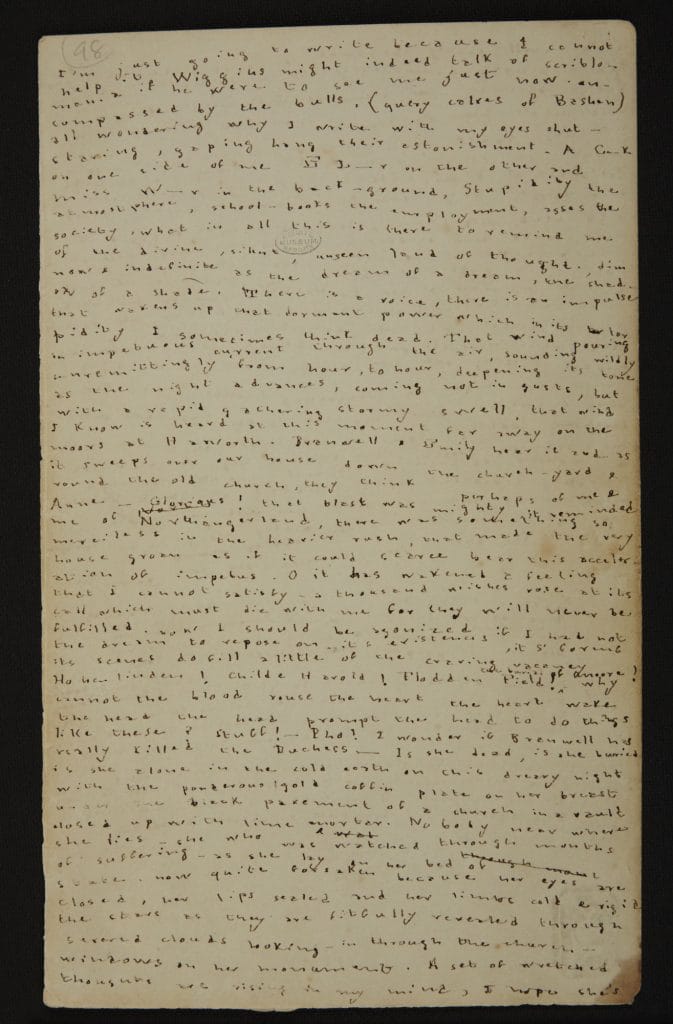

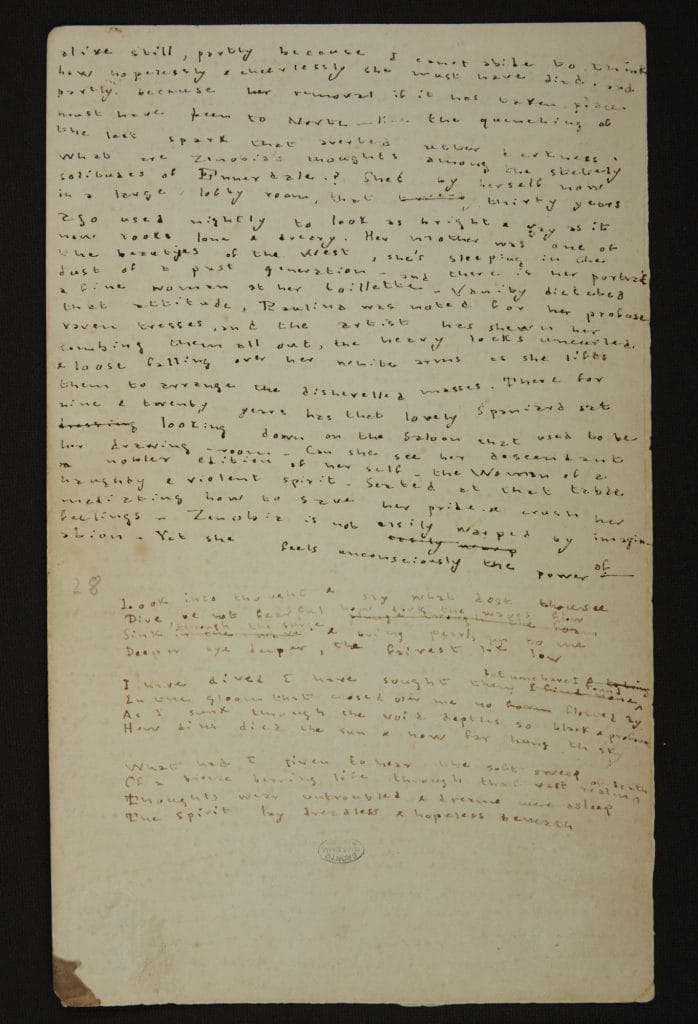

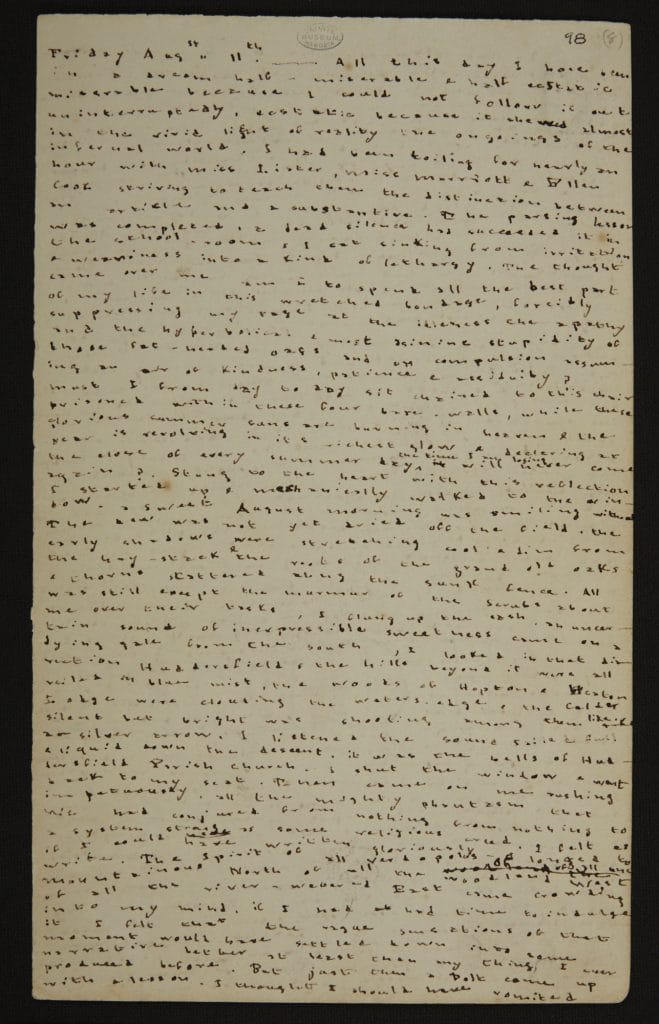

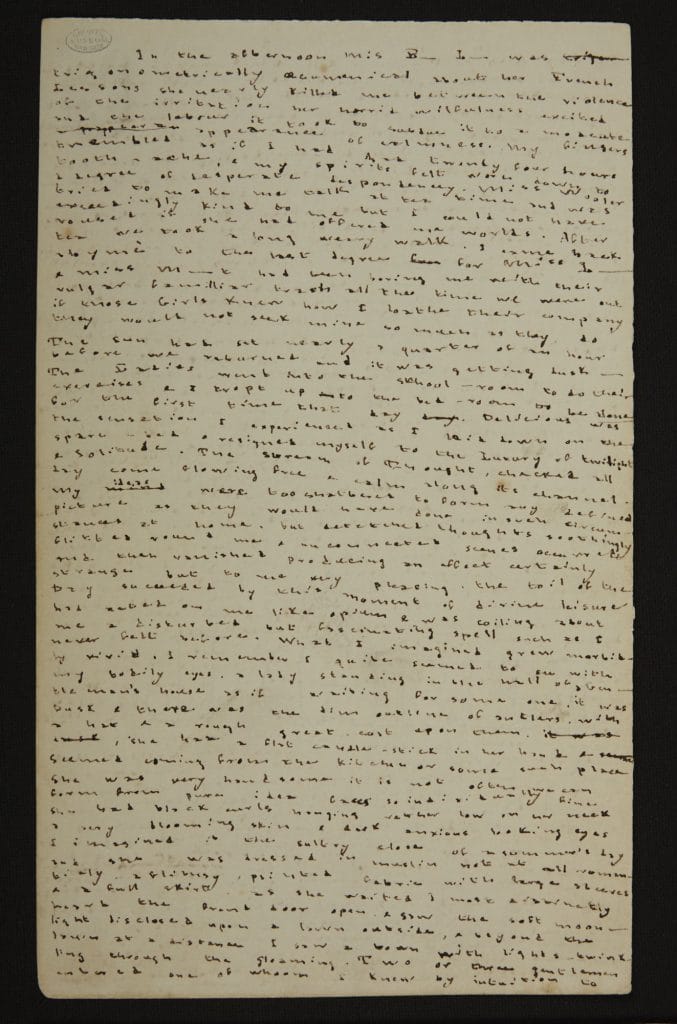

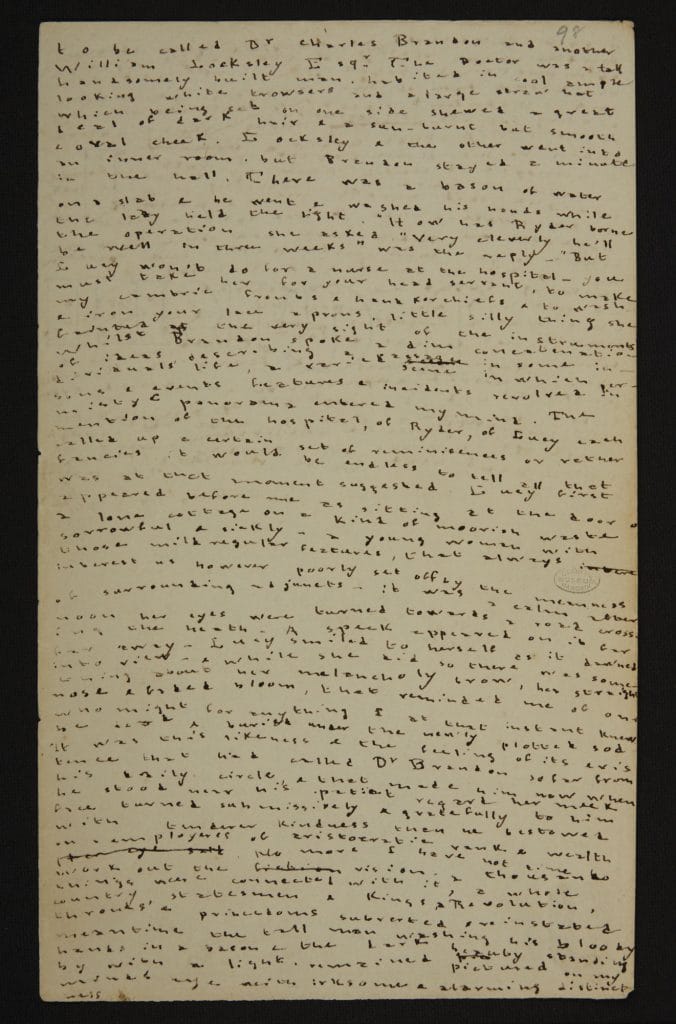

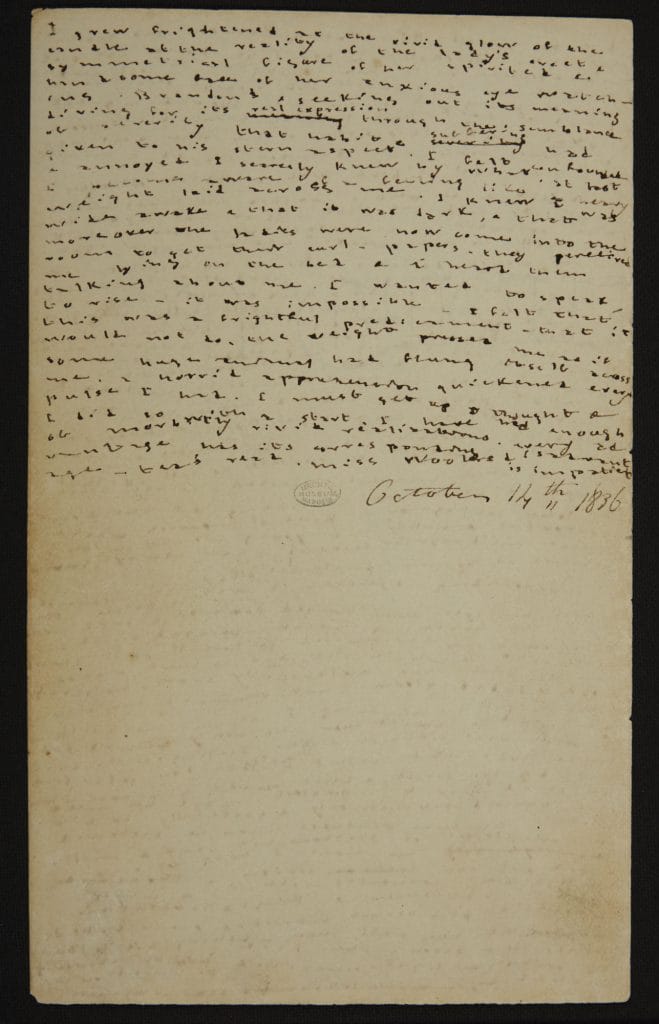

一篇寫於1837年6月的「日記」,從維多利亞女皇不久前的加冕直接穿越到虛構人物貢達爾女皇的加冕禮。夏綠蒂·勃朗特在羅海德的伍勒女子學校當教師時的日記,既有發生在安格里亞的幻想,也有她日常教師生活的平凡點滴:

我的想像鮮活得可怕……那一整天我都在白日夢裏,難受得要命,也快活得發狂:難受是因為我的夢總被中斷,快活是因為這想像簡直能把地獄幻景照成朗朗乾坤。……我們空想出的那個世界的所有強而有力的魅象,急不可耐地撲向我,像宗教信念般有力。我覺得彷彿能下筆如神——我渴望去寫。玻璃鎮(Verdopolis)的仙靈、山巒疊嶂的北境、披林帶綠的西野、江河澤被的東方,全都湧入我的腦海。如果我有空沉溺其中,那一刻隱約的靈感激盪,大概可以落實成具體的文字,起碼好過我以前的一切創作。可就在這緊要關口,有個蠢傢伙要來上課。我想我剛才真應該吐的。[1]

兩種截然不同的寫作、思想和存在於此共存。一面是和讀者簡單而親切的對話,向我們講述在鄉村學校教書的沉悶世界,另一面卻是來自安格里亞的幻象。後一個世界屬於人性的原始情感——羞恥、驕傲、復仇、「野心、暴君、荒淫、蠻橫、貪婪、嗜血、壞的信仰」[2]——還有其中那驚天動地的雙性情愛,使夏綠蒂的朋友及小說家同行伊麗莎白·蓋斯凱爾(1810-65)稱其為「幾近瘋癲的創造力」。[3]而這幻想突然被日常生活破壞,這份愉悅被生生打斷,且勃朗特把兩面都說給我們聽。但是,現實和幻想在這一刻、乃至在其作品中更多場合中的關係,卻難以為我們所洞悉。這裏的語調是反諷、惱怒,還是帶有詼諧的喪氣?這是否象徵炙熱的幻想最終敵不過日常生活,或有更複雜的隱喻?

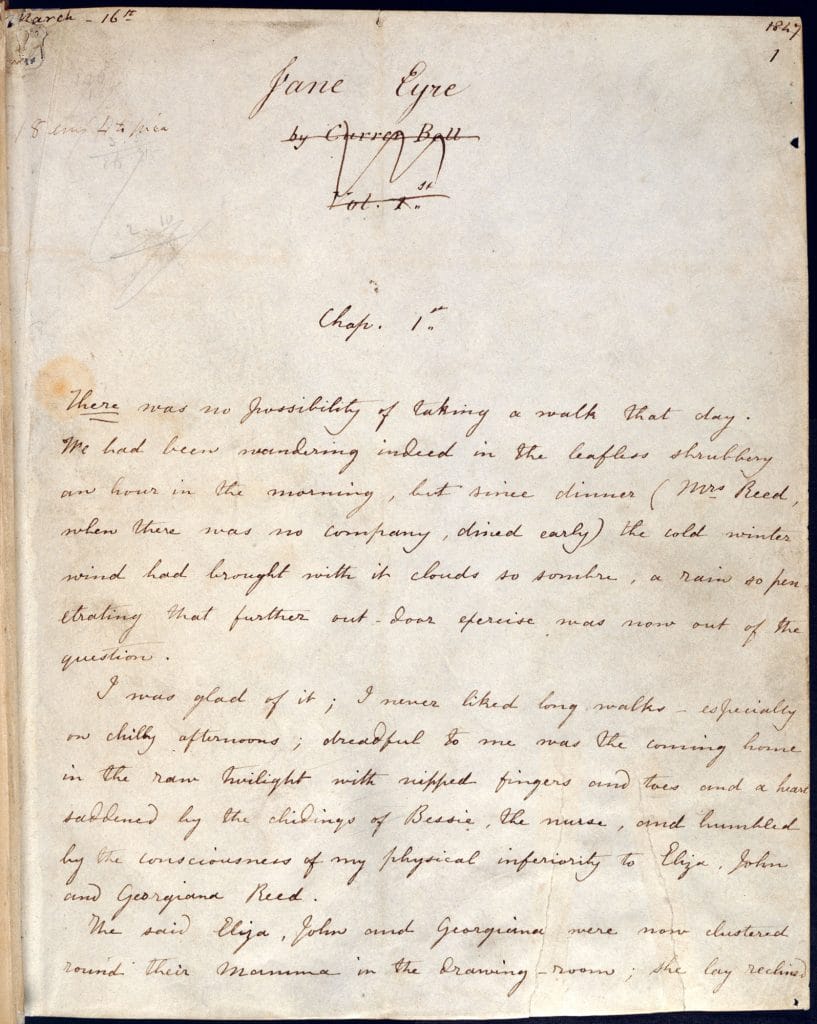

《簡·愛》——風格的融合

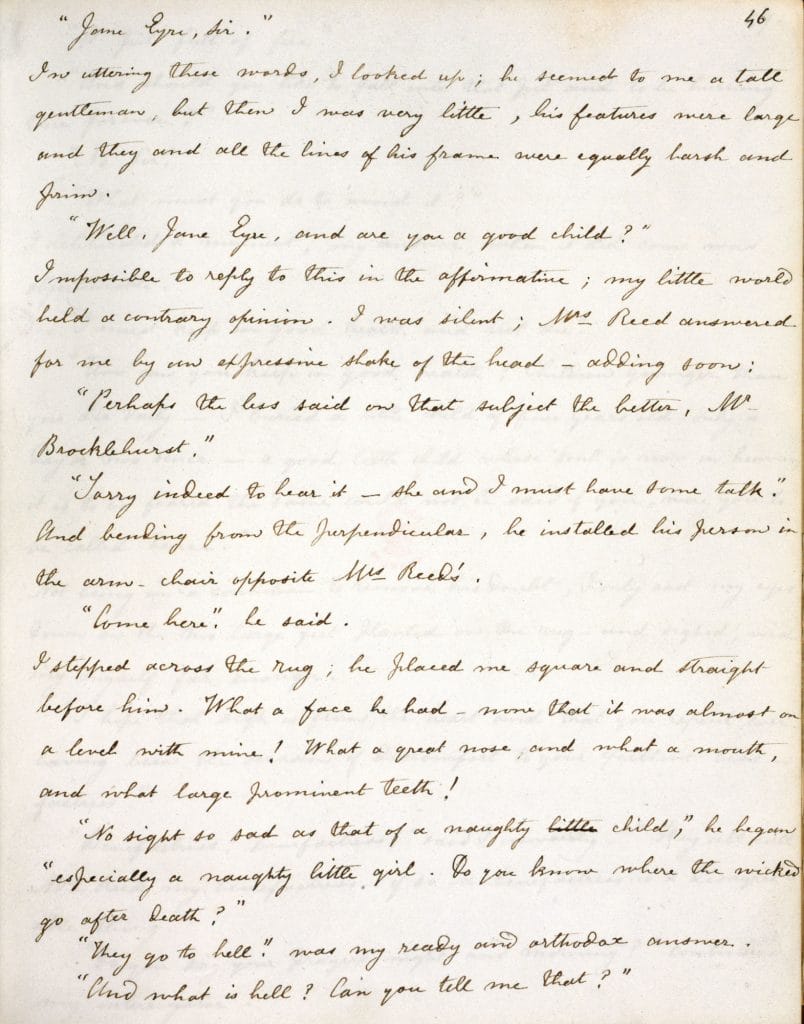

這種風格融合在《簡·愛》(1847)中甚至體現得更深刻。它是英語浪漫小說的原型,至少也算是原型之一,是無數作品有意無意模仿的對象。當童年的簡反抗約翰·里德的暴虐,她高呼:「你這個狠毒的壞孩子!……你簡直像個殺人犯……你是個管奴隸的監工……你像那班羅馬暴君!」(第一章)。[4]這是簡以閱讀和認知的力量為主張自我的舉動。她猛烈反抗命運單獨給她的不公,也同樣強有力地向我們證明,她所遭遇的不公是典型且具代表性的。

這部小說有很多藉力於童話意象和幻想的例子。第一次參觀桑菲爾德府時,簡詢問這座宅子是否有甚麼「傳說或者鬼故事」。[5]費爾法克斯太太回答「我從來沒聽說過」叫她安心;但簡隨即把一條走廊想像成「藍鬍子城堡裏的走廊」。[6]傳說中,藍鬍子殺死一個又一個處女新娘,還有一間藏匿屍體、禁止新婚妻子進入的房間。透過這一個聯想之後,簡旋即聽到羅切斯特首任夫人伯莎·梅森發出的「怪笑」,並宣告這座莊園的恐怖秘密。作為讀者,我們活在一個沒有鬼魂、傳說或魔鬼夫君的現實世界,然而我們卻一再被故事所引導,使我們開始聯想:或許這些超自然的、哥特式的事物,或童話傳說的確能幫助我們縷清這座莊園這個故事背後最重要並深刻的各方面。簡在某一刻會強烈地感受到,那一刻將決定她未來的全部命運。那不是來自超自然的力量,但又不能從單純的理性或常識角度出發去分析表達。這樣的例子有很多:羅切斯特的狗被聯想成傳說生物蓋特拉希;羅切斯特形容簡是「從死人的住處來的」人。[7]這種例子,無一例外地增加了故事的神秘色彩且揭露了某種事實;既不讓我們縷清故事想說的究竟是甚麼,又不讓我們看穿故事的結局。

這部作品的力量,很大程度上來自對立元素在一個由原始情感構成的世界裏的相互作用。書中的情節劇色彩十分濃厚,通過激情四溢的衝突來尋找價值和意義——衝突力量的一方是簡對自我存在和實現自我價值的希望,另一方是這種希望的放棄和喪失。很多重要的場景都如同一場審判,既考驗簡的忍耐和正直,也揭露不公或謬誤。這些場景往往給簡帶來肉體上的折磨和症狀,例如神經性休克、疼痛;同時還導致自我的深度分裂和自我懷疑:當簡從瀕死的舅媽床畔回到羅切斯特身邊,她感到「每根神經都突然變得極度緊張起來,我一時間竟怎麼也控制不住自己」。[8]簡·愛的自我和軀體從未得到安泰,還常常被逼到(甚至超越)極限。這部小說勇於描寫痛苦和暴力,執著地探究情感與知覺究竟能掀起如何巨大而有力的波濤:在第十五章,羅切斯特形容嫉妒是「一條……青蛇從月光照耀下的陽台上盤旋而起,……一路咬嚙著,只一兩分鐘就鑽進了我的心裏」。這部小說反對勃洛克赫斯特神父宣揚的泯滅人慾的壓抑倫理,反而,和故事的主要角色一起不斷強調自我主張的慾望和需求。

脚注

- Charlotte Brontë,Tales of Angria,ed. by Heather Glen (London:Penguin,2006),p.447.

- Ibid.,p.143.

- Elizabeth Cleghorn Gaskell,The letters of Mrs Gaskell,ed. by J. A. V. Chapple and Arthur Pollard (Manchester:Mandolin,c.1997),p. 398.

- 夏綠蒂·勃朗特:《勃朗特兩姐妹全集:第一卷》(宋兆霖譯),河北教育出版社,1996年,第9頁

- 《勃朗特兩姐妹全集:第一卷》,137頁。

- 《勃朗特兩姐妹全集:第一卷》,139頁。

- 《勃朗特兩姐妹全集:第一卷》,323頁。

- 《勃朗特兩姐妹全集:第一卷》,322頁。

撰稿人: 約翰·鮑溫(John Bowen)

約翰·鮑溫是約克大學的十九世紀文學方向的教授。他主要研究的領域是十九世紀的小說,尤其是查爾斯·狄更斯的小說,他同時也撰寫有關現代詩歌和小說的文章以及有關文學理論的論文。