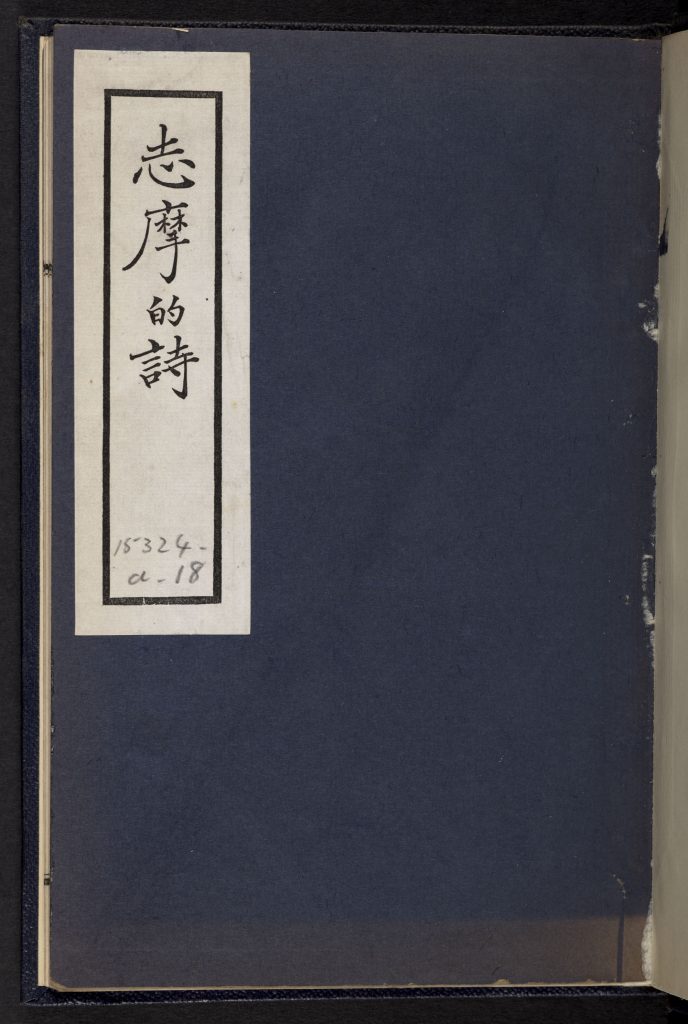

徐志摩詩歌導讀

徐志摩被譽為中國現代詩歌領域最為重要的人物之一。通過分析包括《偶然》《再別康橋》在內的幾首詩,多樂茜·特倫奇·邦內特對徐志摩詩作在語言和意像上的創新及其所受到的主要影響進行了探討。

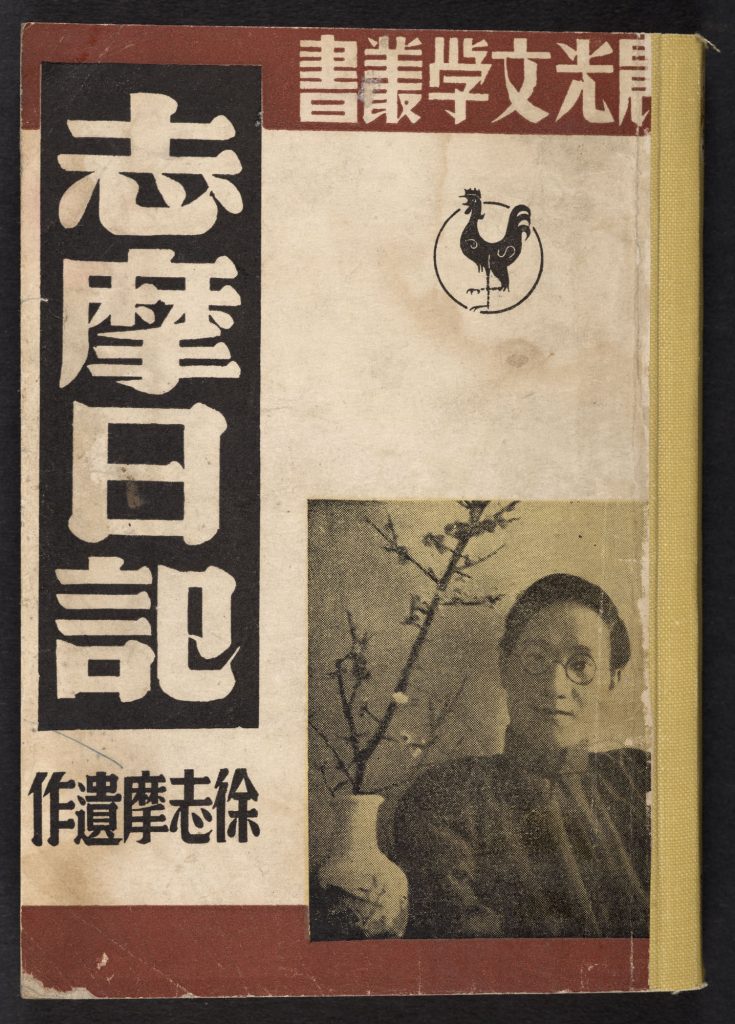

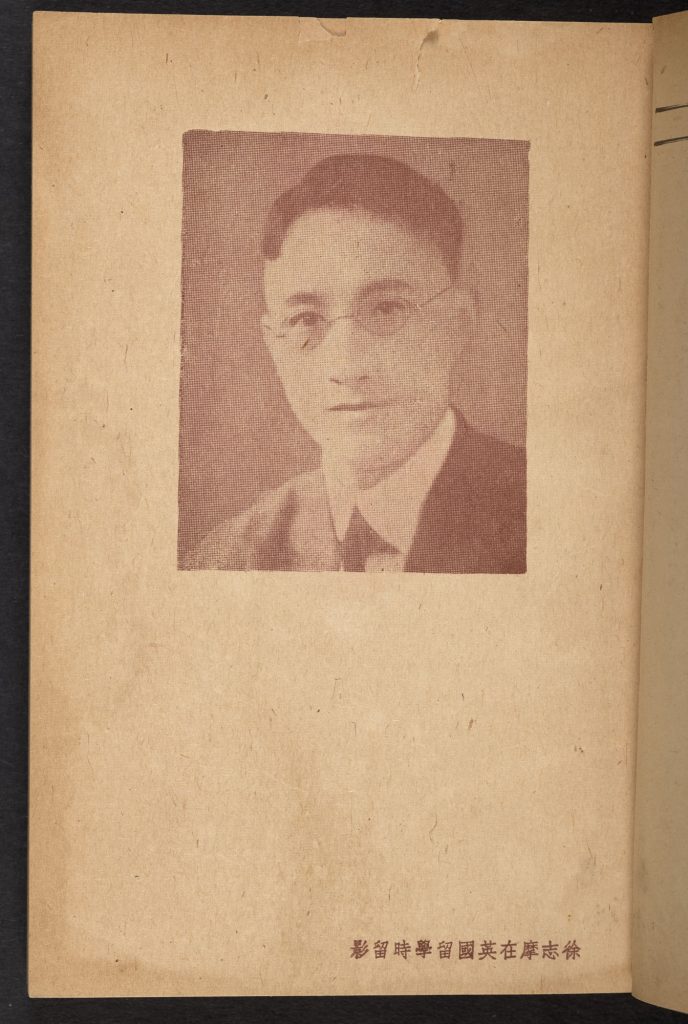

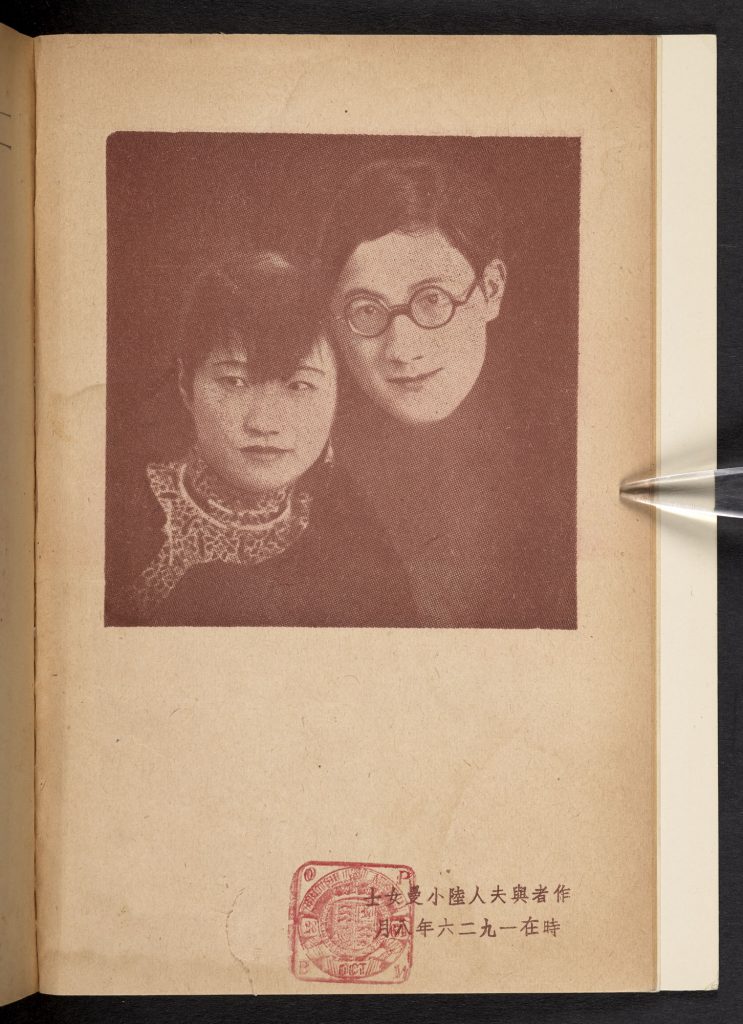

無論是在中國還是在英國劍橋大學的國王學院,徐志摩(1891-1931)都在寫詩,他的詩作推動了中國五千年來詩歌的轉變。徐志摩的詩歌富於抒情而優美,同時不失創新性和實驗性,反映出他注重個體性和個人自由的浪漫主義情懷。為追求想要達到的詩歌效果,徐志摩同時從中國和英國的傳統詩歌中汲取靈感,從而創造出一種“抒情性的融合”。本文所探討的正是徐志摩詩歌這一獨特的美學特點。

白話文(意即俗語)運動

要想了解徐志摩的詩歌成就,就必須先知道中國古典詩歌是什麼樣的,也須對他所參與的白話文(俗語寫作)運動有所了解。

中國傳統詩歌體裁多樣,但這些體裁均有其嚴格的製式,就像莎士比亞的十四行詩,每行詩的字數固定。中文是一種聲調語言,傳統詩歌中每個字的聲調形成了必須嚴格遵守的格律,押韻也必不可少。且存在一套富含典故的固定語彙,唯有受教於這一傳統的人們才能掌握理解。此外,詩歌的寫作語言並非現代中文口語,而是文言文,二者之間的不同有如法語之於拉丁文的差別。

徐志摩是二十世紀初期改革運動中的一員,這場運動旨在用人們日常使用的白話文取代文言文。其目標在於建立一個人人識字的現代化國家,而不再讓閱讀僅為精英特權階層的專屬。白話文運動[1]首先始於對散文寫作的改革,而徐志摩(以及其他一部分人)認為詩歌也同樣重要。

為讓詩歌能夠表達出人人都能欣賞的現代思想和情感,徐志摩將西歐的詩歌傳統,尤其是英國詩歌引為藉鑑,努力創造出了後來人們稱之為“新詩”的詩歌體裁。

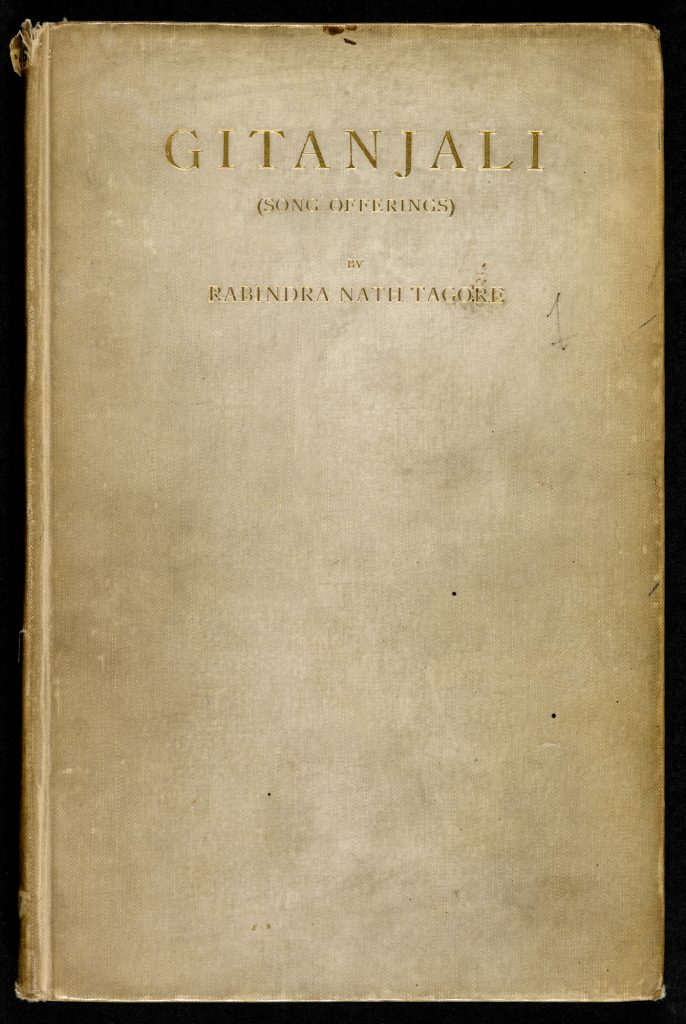

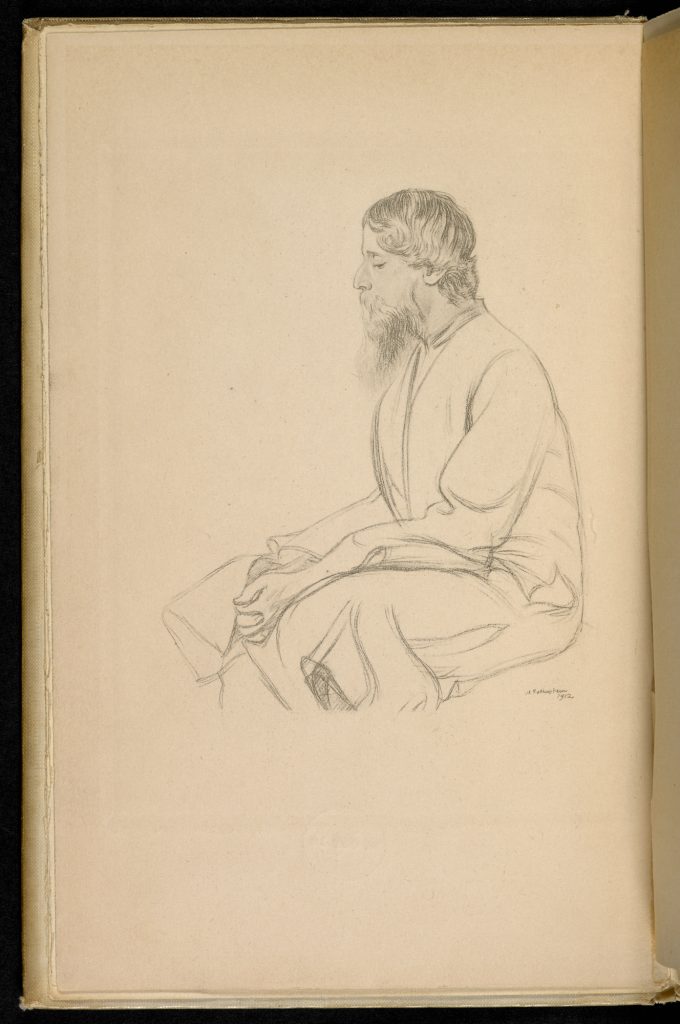

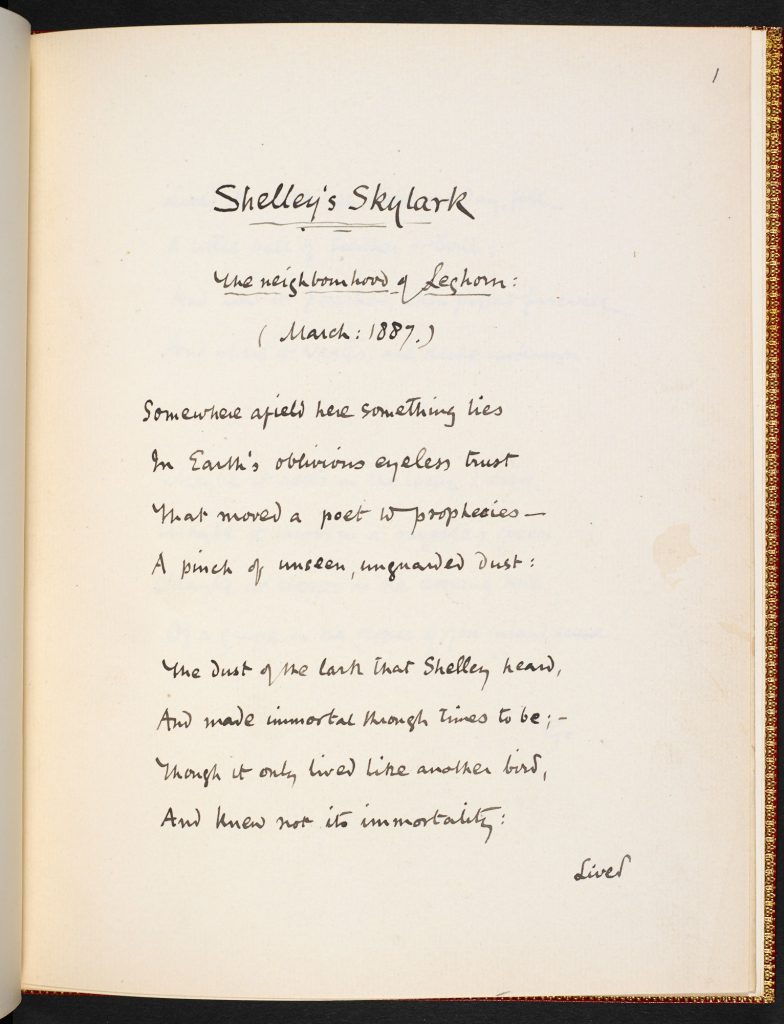

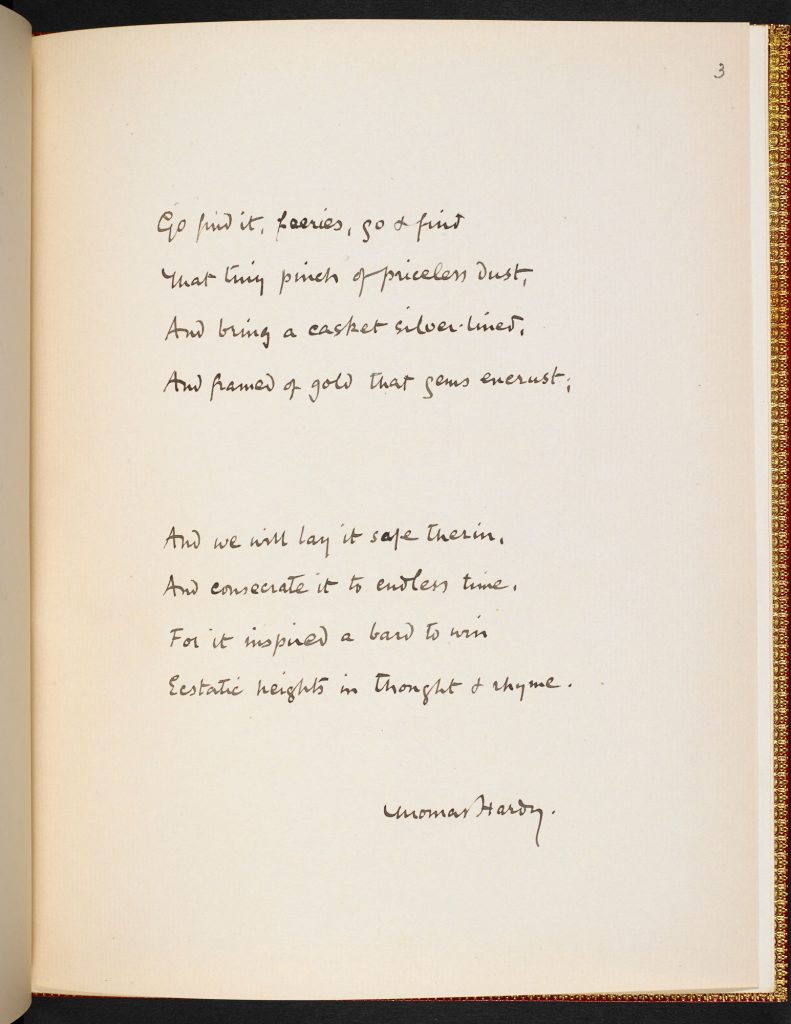

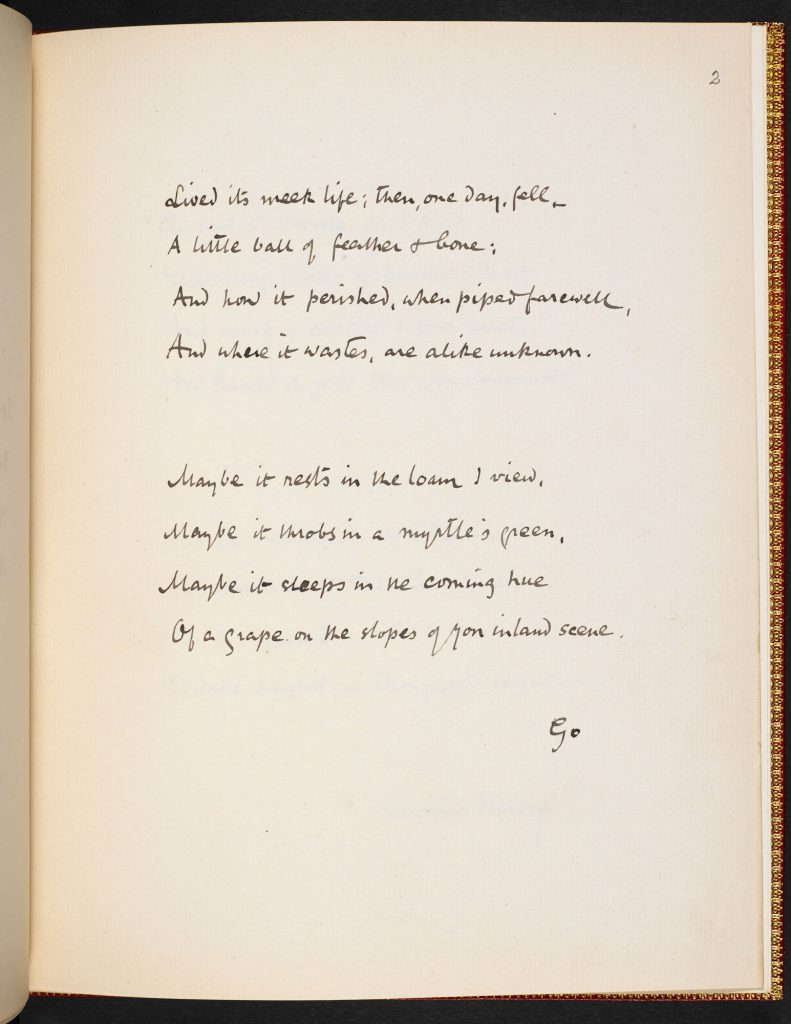

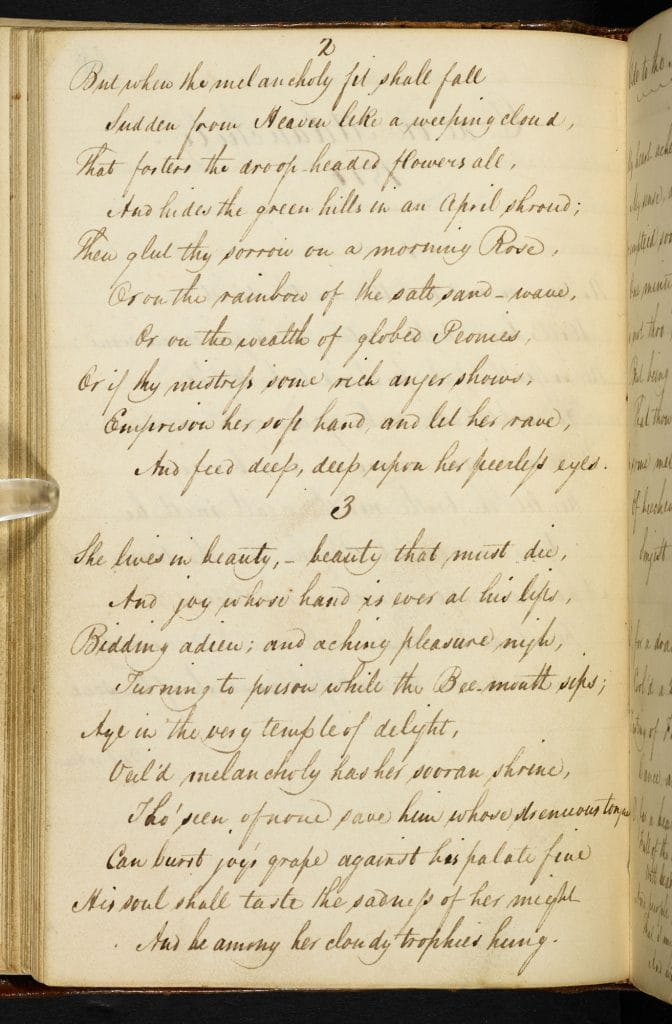

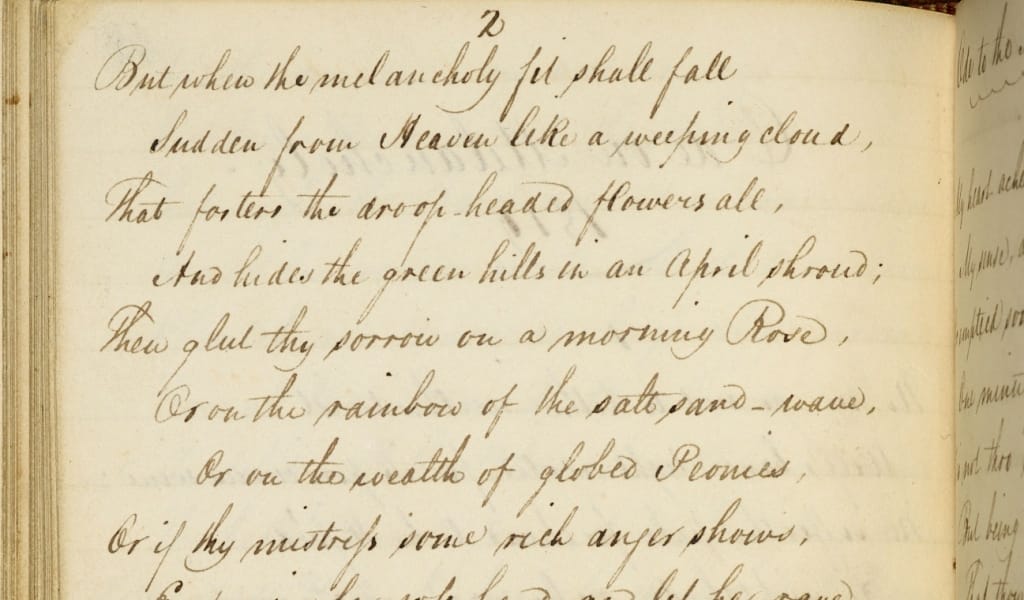

國際影響

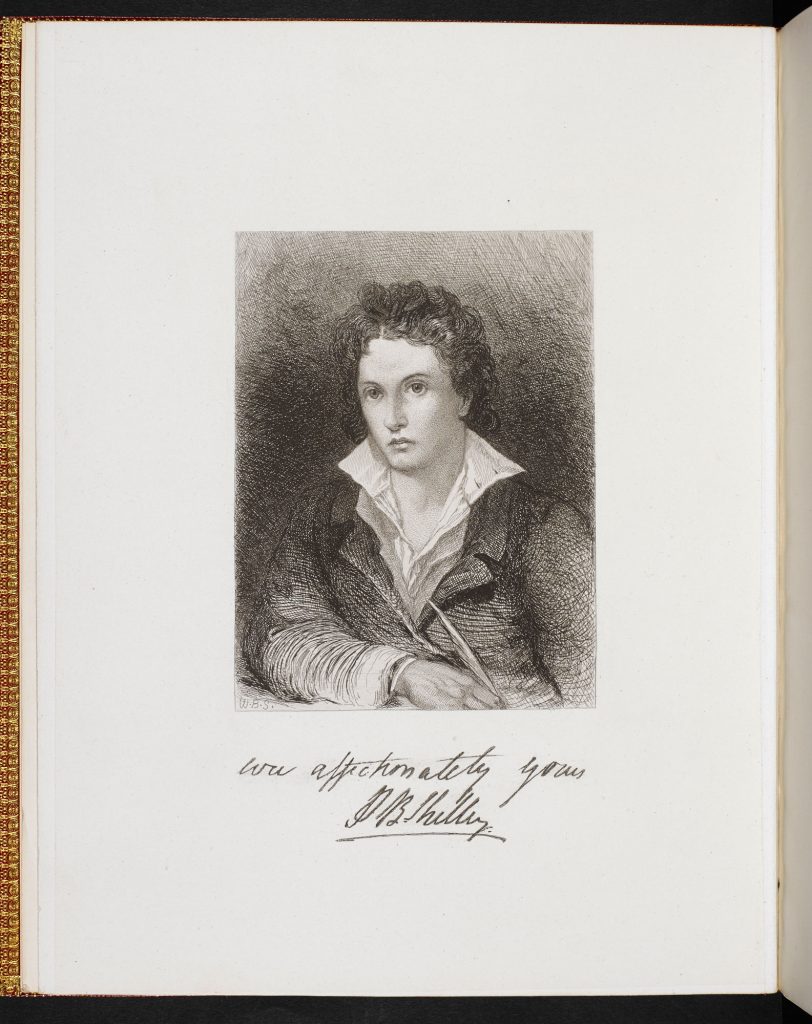

英國浪漫主義詩人——約翰·濟慈(John Keats)、威廉·華茲華斯(William Wordsworth)、珀西·比希·雪萊(P B Shelley)、克里斯蒂娜·羅塞蒂(Christina Rossetti),徐志摩將他們中的很多人引為典範。從技術角度而言,他們的詩歌教會他如何使用擬人化和情感投射的手法,讓他將自然引為表達情感的載體。這些詩人也給予了徐志摩許多關注個體感受的養分。羅伯特·勃朗寧(Robert Browning)的詩歌教會他如何從心理層面刻畫具有洞見的獨白。從托馬斯·哈代(Thomas Hardy)那裡他學到了微妙的諷刺,使他的浪漫主義感受力得到平衡。徐志摩在格律和押韻上的嘗試也得以窺見哈代的影響。孟加拉族作家、作曲家、諾貝爾獎得主拉賓德拉納特·泰戈爾(Rabindranath Tagore)是徐志摩的密友和嚮導,他對詩人所應承擔的角色的看法也深深地影響了徐志摩。這位年輕人從泰戈爾的身上學會如何用纖細敏感的情感紡製出意象,也學會如何寫作散文詩。在致力於解放中國詩歌的過程中,徐志摩同樣嘗試了自由詩體和其他形式詩歌的寫作。

中國文化的基石

這些國際化的影響都從徐志摩自身的中國文化積澱中滲透而過。他在詩歌中也運用了許多中文的技巧。徐志摩經常在詩作中使用古典典故,這些典故與白話文的結合恰到好處。他常提及中國的神話故事、民間傳說和風俗習慣,他的象徵手法和意象使用是中式的,但至少同樣也是西方的。然而最為重要的是,他尤其註意現代普通話的發音及其獨有的特點。其中一個具有代表性的例子便是他運用諸如像“苗條”[2]這類本身有韻或說近似押韻的“複合詞”來創造不同的效果。徐志摩可謂是擬聲詞的行家。儘管他的詩歌語言是抒情性的,但依然別開生面地具有對話性,直至今天依然朗朗上口。

我們將通過徐志摩的一部分代表作來感受這些技巧。

《偶然》

《偶然》[3]是以五行打油詩(limerick)的詩體所寫,但它具備的詩歌效果卻和一般的五行打油詩截然不同。它採用不一樣的主題,且以更平緩的中文韻腳代替了英文詩的抑抑揚格,雖然每行音節數是一樣的,但中文韻腳卻更為舒緩悠長。徐志摩用簡單的直陳式語句起頭:“我是天空裡的一片雲”,此處融合了不尋常的意象。當如雲一般的詩人“偶爾”投影在“你的[海]波[一樣]的心[跳]”(第2行)中,兩者(“你”和“我”)的邂逅最終迸發出光亮(第10行)。全詩充滿視覺上的對比,黑夜/光亮;記得/忘掉;各自走向不同的方向。詩既有半韻也有全韻。而中國傳統詩歌中往往不會出現半韻,每行詩長度不一也是不行的[4]。

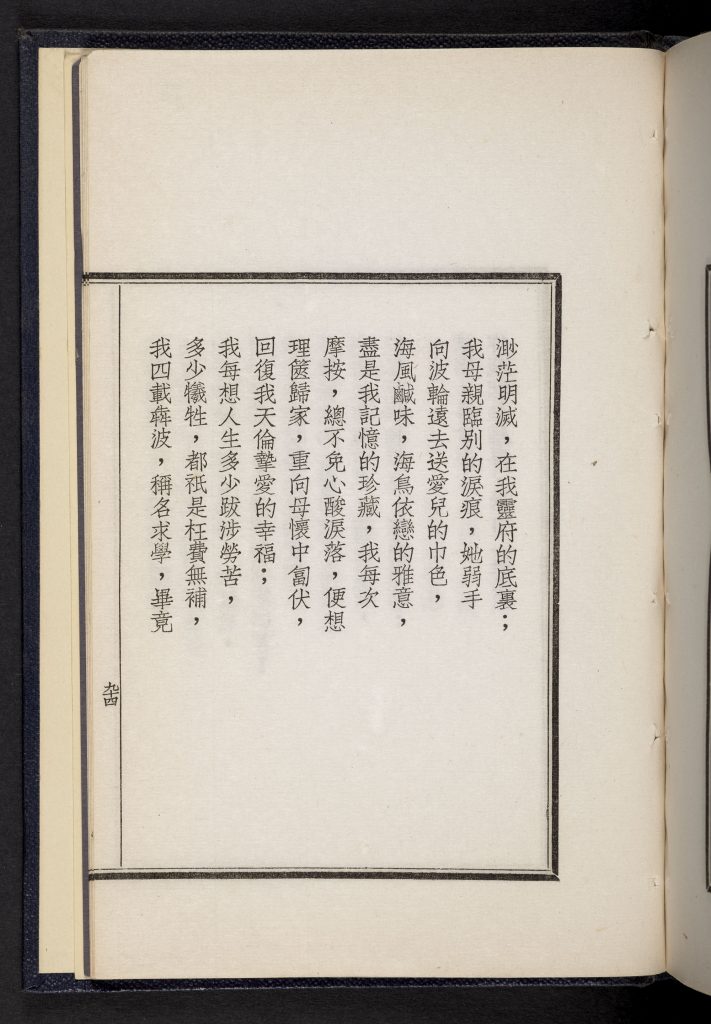

《海韻》

《海韻》[5]這首抒情詩借鑒了濟慈的《無情的妖女》(La Belle Dame Sans Merci)。兩首詩都以對話的形式呈現——不具名的敘述者提出問題,由主角作出回答(在濟慈的詩中,回答者是“騎士”;在《海韻》中則是“女郎”)。故事的背景環境也尤為不同尋常(貧瘠的荒野;洶湧的海岸邊),隨著戲劇化的張力逐層推高,讀者漸漸意識到主人公正讓自己陷入危險之中。儘管如此,他們仍在繼續追逐自己的理想,這在某種程度上讓人想起歐洲浪漫主義傳統對諸如“美”和“藝術”這類抽象概念的追求,並且和中國傳統也相關。詩人李白(701-762)是徐志摩欣賞的人物之一,據傳他因為想要擁抱水中的月亮倒影而溺水身亡。這首詩歌同樣反映了中國古代詩歌總集[6]《詩經》的影響。其中一首英文意名為 “I Beg you Zhongzi”[7](《將仲子》)的古典詩歌也使用了一樣的直接引語、重複和暗示。徐志摩或許是想要寫出一首表現女主人公足夠“大膽”的詩歌與之相區別,她既不安於室,也不在意別人怎麼想,反而要將愛情擋在自己圍起的花園之外。

徐志摩對語言的運用顯然相當高明。海灘上的女郎先是在“徘徊”(第9行)——意即“來回踱步”,這個用詞聽起來很輕巧——隨後她變得活躍,她開始“婆娑”(第27行)——意即“旋轉”,一個聽上去更富激情的詞語。

《半夜深巷琵琶》

《半夜深巷琵琶》的實驗性則更進一步,它以一種繁複的形式將兩種傳統交織於一體。這首詩的結構很特別,十五個字的長句之間夾著對句(couplet),從而產生了一種三行連句(triplet)的效果。每組對句的字數隨著劇情的發展遞進而逐漸增加。長句在韻律上帶來一種撥奏(pizzicato)的感覺,短促而突然;而短句則舒緩而令人沉醉,讓整首詩歌變得如音樂一般,在急板和行板之間交替切換。這對於一首描寫音樂演奏的詩歌來說再恰切不過了。

白居易的經典之作《琵琶行》同樣也是一首關於聆聽樂器演奏的詩。白居易詩中的比喻模仿了琵琶的音色,將樂音比作“急雨”、“私語”、“大珠小珠落玉盤”[8]。在徐志摩的詩中,這些意像變成了“淒風、慘雨、落花”(第4行)。徐詩大體上是與白詩的對話,也是對白詩的重新改寫。白居易的古詩講的是一個平鋪直敘的故事:敘述者聆聽音樂,與樂者交談,聽她講述身世,進而感念到二人處境之類似。富有美感的是,徐志摩想要嘗試一些更加模糊的東西。白居易直抒胸臆之處,徐志摩反而提出問題;古代詩人給出解釋,但徐志摩卻不這樣做。我們無從知曉徐詩中的敘述者和樂者各自處在什麼地方。敘述者說他從夢中驚醒,但詩中的情狀卻像夢一般出其不意、不合常理,瀰漫著一種現代性的疏離感。琵琶不過是在“亂彈”(第8行),直到我們突然發現自己站在了中國死亡之神的同伴面前,他身披鎖鏈,戴著一頂舊帽子。他說著話,但他講出的話悚然而神異,讓人聯想到英國的浪漫主義詩人及其對於超越生死的愛戀的著迷。當然這裡也包含了中國的志怪愛情故事。

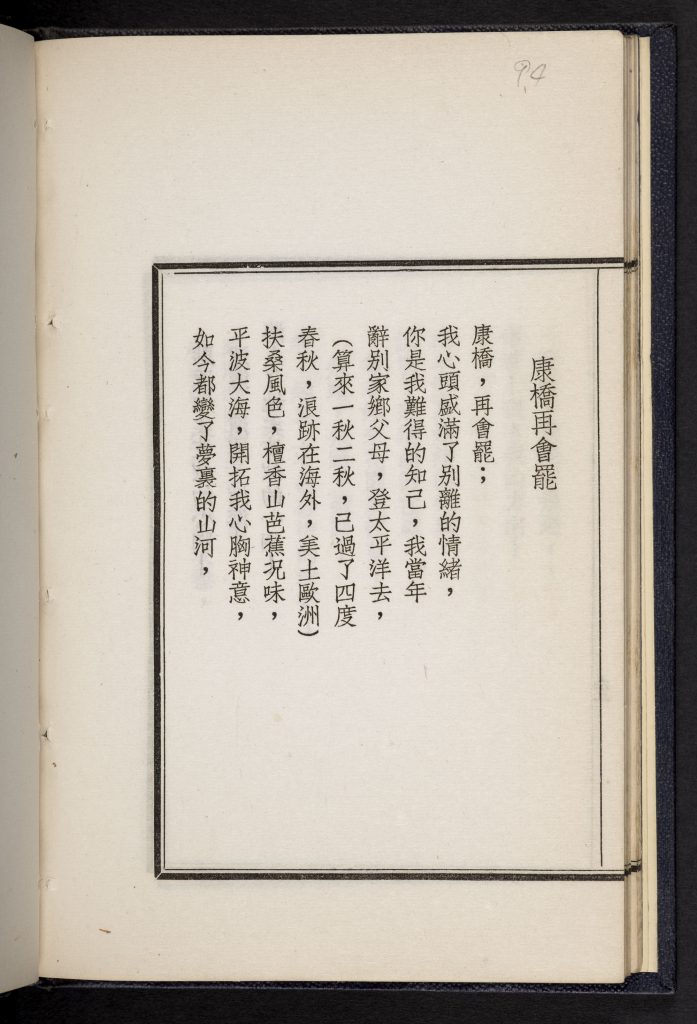

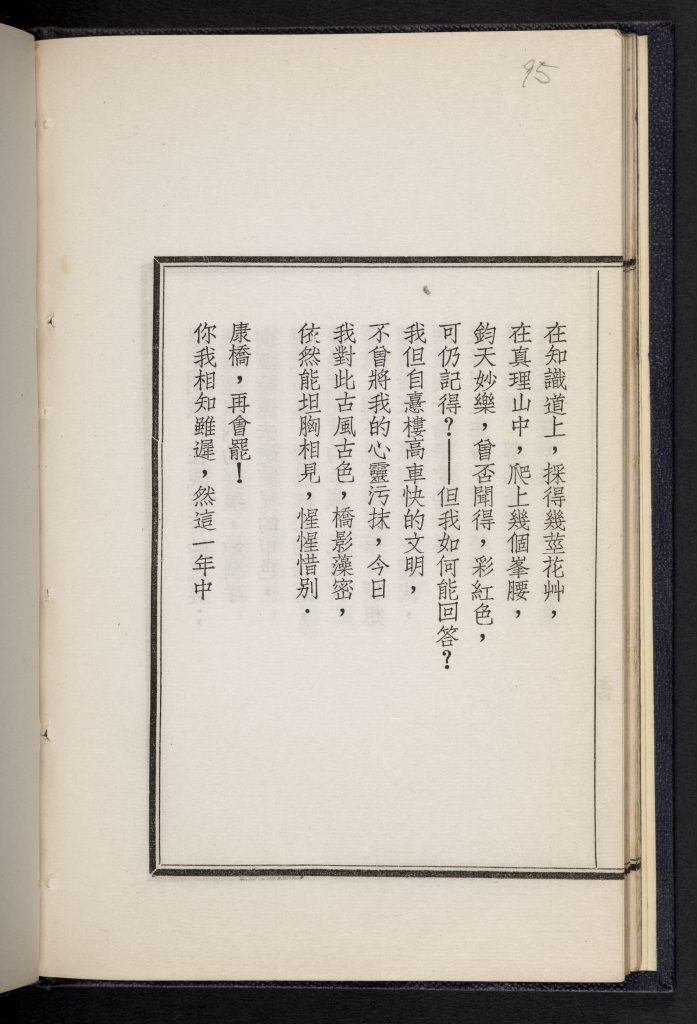

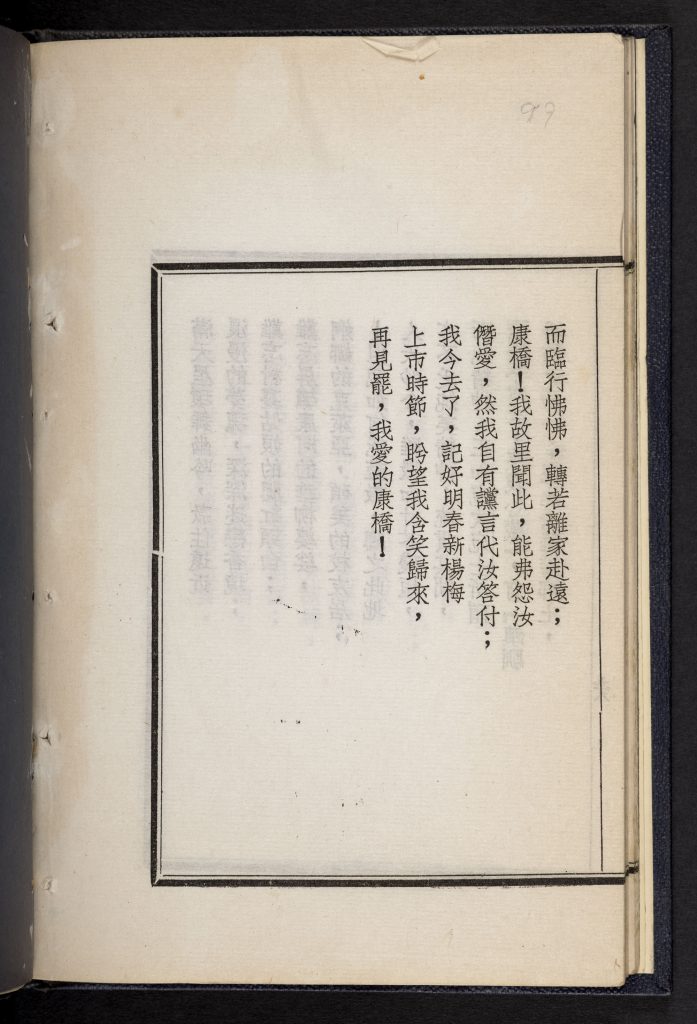

《再別康橋》

徐志摩流傳最廣、最受青睞的詩歌,《再別康橋》[9]完美地融合了押韻四行詩(西方傳統的詩歌形式)來表達一種懷舊和感傷的情緒。這首詩寫於1928年徐志摩再次到訪劍橋大學國王學院時,那正是他在二十世紀二十年代早期的留學之地,該詩自問世以來常被譯成英文。詩歌動情地描繪了英國鄉村風光,詩人在詩中藉由自然而非言語來微妙地傳達出人類的情感,這樣的方式對於無論哪種文化的讀者而言都很容易感同身受,而詩裡最後呈現的姿態是那雲彩從敘述者的衣袖中抖落,卻也是很典型的中國式表達。

徐志摩在他生命的最後三年還寫出了非常多的佳作。 《愛的靈感》[10]被視為他最好的作品,這是一首高揚愛情的巔峰之作。這首以獨白形式呈現的詩歌因其展現內心的洞見和精湛的技巧而廣為聞名。

具象詩:“闊的海,空的天”

我想在最後簡要討論一下徐志摩在《闊的海》[11]這首相對較短的詩的風格,來作為這篇文章的結尾。該詩寫於詩人離世前的幾個月,開頭化用了一個中國成語“海闊天空”,來描繪出一派廣袤無垠的景象。作為一首“具象”詩(中國以前並沒有這樣的詩歌),這首詩在紙面上猶如一隻翱翔於天際的中式風箏,只徒留一根最後漸漸不見的引線。紙鷂是處在全詩物理形態中心的意象,它將人從無邊的天空帶往一條逼仄的縫隙之中,帶往僅僅一分鐘的時間之中。而徐志摩寫道,他不需要廣闊的視野。即使在最狹窄的空間中,他依然能自由地揮灑自己富有創意的靈魂,如此眺望著天上那一束光。

徐志摩的遺響:一種新的詩歌形式

徐志摩運用英國文學傳統來為自己寫作優美的中國現代詩歌助一臂之力,現代白話文正是日常使用的語言,這樣人人都能欣賞詩歌。他在形式、音韻和韻律的類型上都進行了實驗性嘗試。他推崇英國浪漫主義理想中的個體性和個人自由的價值,並將之融入中國古典典故和自身的文化思想,從而創造出一種抒情性的融合。他的詩歌直至今日依然膾炙人口,而他的諸多貢獻亦為未來的中國詩人鋪平了道路。

脚注

- 推動文學改革的白話文(俗語)運動是新文化運動的組成部分。新文化運動反對傳統思想,推崇現代化的社會、政治、科學和文化理念。

- 意即“優雅,纖細”。

- 《偶然》,作於1926年,英譯名有“Chance”,“By Chance”(《不經意》)和“Unexpected”(《不期然》)。

- 只有“詞”是例外,這是一種詩句長短不一的中國古典詩歌。

- 《海韻》作於1925年,英譯名為“Sea Rhyme”(《海的韻律》)或“The Rhythm of Sea”(《大海的節奏》)。

- 《詩經》,其英譯名也有The Classic of Poetry和The Book of Odes這兩種譯法。

- 原詩題名為《將仲子》,出自《詩經·鄭風》。亞瑟·偉利(Arthur Waley )將之譯作“I Beg you Zhongzi”。

- 《琵琶行》26-28行。

- 《再別康橋》寫於1928年。

- 《愛的靈感》寫於1930年。

- 《闊的海》寫於1931年。

擴展閱讀

- Birch, Cyril, ‘English and Chinese Metres in Hsu Chih-mo’, Institute of History and Philology of the Academia Sinica, vol. 8 (1960), pp. 258-93.

- Birch, Cyril, ‘Hsu Chih-mo’s Debt to Thomas Hardy’, Tamkang Review, vol. 8, issue 1 (1977), pp. 1-24.

- Leung, Gaylord Kai-loh, The Poetry of Hsu Chih-mo, MA thesis (University of British Columbia, 1969) <https://open.library.ubc.ca/soa/cIRcle/collections/ubctheses/831/items/1.0104226>.

- Lin, Julia, Modern Chinese Poetry, An Introduction (University of Washington Press, 1973), pp. 100-32.

- Trench-Bonett, Dorothy, Broad Sea and Empty Sky (Floating World Editions, 2021).

文章翻譯:劉佳

文章內容可通過“創作共享”版權許可(Creative Commons License)使用傳播

撰稿人: 多樂茜·特倫奇-邦內特(Dorothy Trench-Bonett)

多樂茜·特倫奇-邦內特是一名翻譯家、文學評論家和作家。 《闊的海和空的天》(Broad Sea and Empty Sky,Floating World Editions,,2021年)輯錄了徐志摩許多未曾被譯為英文的詩歌,該書是2022年度盧西恩·斯泰克(Lucien Stryk)亞洲翻譯獎評選的短名單作品。特倫奇·邦內特女士出版過關於亞歷山大·普希金和約瑟夫·康拉德的批評著作,也曾翻譯路易絲·拉貝和大仲馬的作品,如《查理七世在他偉大的家臣府中》(Charles VII at the Homes of His Great Vassals,Noble Press,1991年)。其作品《女媧補天》(Repairing the Sky)是一本中國神話和民間故事集,出版於2016年。作者的原創詩歌也曾多次獲獎。