浪漫主義者

史蒂芬妮·佛沃德(Stephanie Forward)博士闡述浪漫主義的核心思想及其影響,並從華茲華斯(Wordsworth)、布萊克(Blake)、雪萊(Shelley)、濟慈(Keats)等作家的作品中尋找浪漫主義的痕跡。

現今,「浪漫」一詞會讓人聯想到愛情和多愁善感,但「浪漫主義」的含義更要廣得多。從十八世紀晚期到十九世紀早期,藝術、文學、音樂和哲學領域的一系列發展,都屬於浪漫主義的範疇。「浪漫主義」的概念,不是當時的發明,而是後世的創造,肇始於十九世紀中葉。1762年,讓-雅克·盧梭(Jean-Jacques Rousseau)在《社會契約論》(The Social Contract)中作了宣言:「人是生而自由的,卻又無時不處於枷鎖之中。」(Man is born free, and everywhere he is in chains)在浪漫主義時期,社會巨變,智識階層和藝術行業中的不滿群體對舊制度發起抗爭。

在英格蘭,浪漫主義詩人是這場運動的核心。他們渴望自由,唾棄剝削窮人的行徑,強調個體的價值;他們堅信,人的一生應遵從理想,而非強施的教條和規則。浪漫主義者拒絕理性主義和啟蒙時代以前的條條框框,注重表達真實的個人情感。他們對同時代的人懷有誠摯的責任感:以詩歌為載體,以啟迪昭告世人、改變社會為己任。

革命

一提起浪漫派韻文,我們自然會想起這些名字:威廉·布萊克(William Blake,1757-1827)、威廉·華茲華斯(William Wordsworth, 1770-1850)、塞繆爾·泰勒·柯勒律治(Samuel Taylor Coleridge,1772-1834)、第六代拜倫男爵喬治·戈登·拜倫(George Gordon,6th Lord Byron,1788-1824),珀西·比希·雪萊(Percy Bysshe Shelley,1792-182)和約翰·濟慈(John Keats,1795-1821)。這些作家心懷感召,自認為是「天選之子」,要引領世人度過那個疾風驟雨般的動盪時代。

那個時代,武力衝突和暴力革命是歐洲部份地區和新大陸的主旋律。英國政府惶恐不安,眼看海峽對岸政府失勢、社會失序,害怕國內爆發同樣的狂潮。早期浪漫主義詩人支援法國大革命,希望那場革命能改變本國的政治;然而,雅各賓專政的殘暴血腥深深震撼了他們的心靈,改變了他們的觀念。華茲華斯在青年時期曾迷戀於法蘭西的共和事業,但後來與革命派漸行漸遠。

想像

浪漫主義者沒有統一的觀念和處事方式,甚至各自間存在很大的分歧。但他們的作品中確實有一些關鍵的主導思想。他們深信自己得到天啟,能看透現實;他們深信想像有強大的療效,能治癒身心,人類可以通過想像超脫困苦;他們深信自己的創作才華可以點亮世界、昇華世間、帶來舉世大同的嚮往、再造人類的精神。雪萊在《為詩辯護》(A Defence of Poetry,1821)中這樣歌頌詩人:「他們的靈魂無所不包、洞徹一切,以這樣的靈魂,他們感受和表達身外的一切,把人性的深刻化為一曲華歌……」[1]他宣稱,「詩人為世界立法,不求名分」。有點狂妄,但正是憑藉這股豪情,浪漫主義詩人才能在詩中傳達他們的信念。

弱勢和受壓迫者

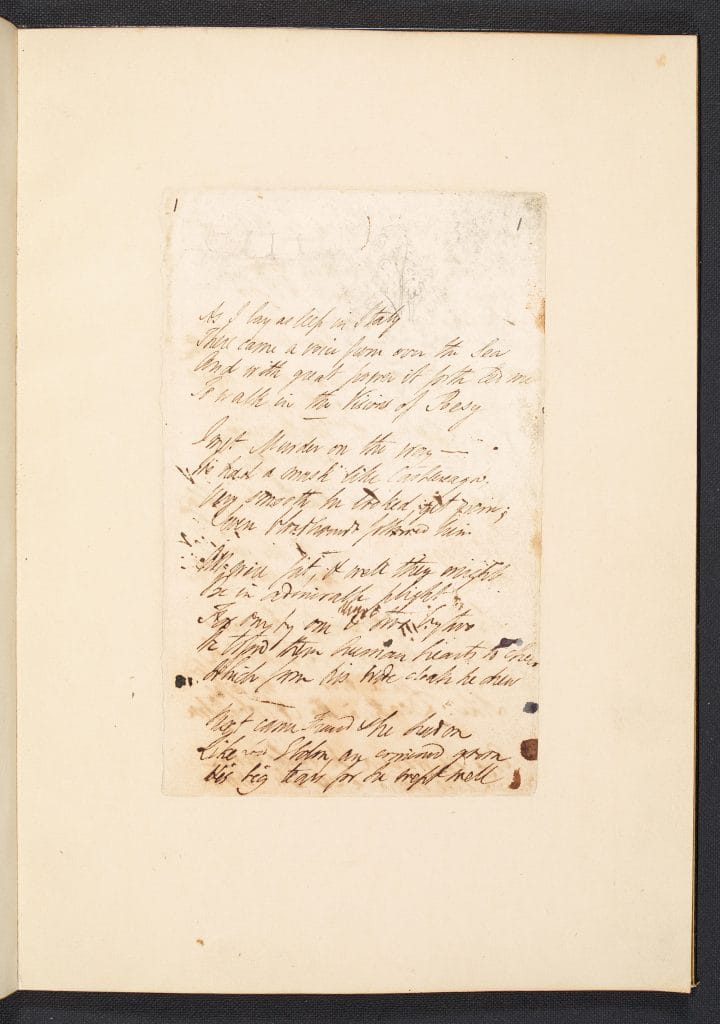

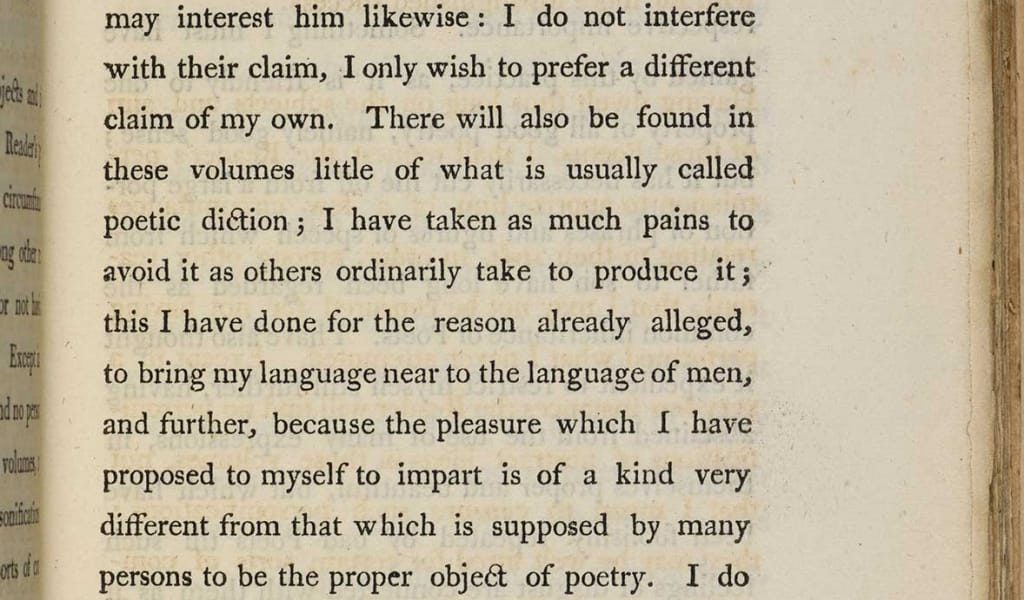

早期詩人曲高和寡,語言艱深,講述的主題與普通人無關,或距離遙遠。華茲華斯為此感到不安,他認為,詩歌應該屬於民眾的,應以「人們真正用到的語言來寫(《抒情歌謠集》序)。因此,他致力為窮苦農民、遣退士兵、「失足」女性、精神失常者和兒童等受壓迫者和弱勢群體發言。

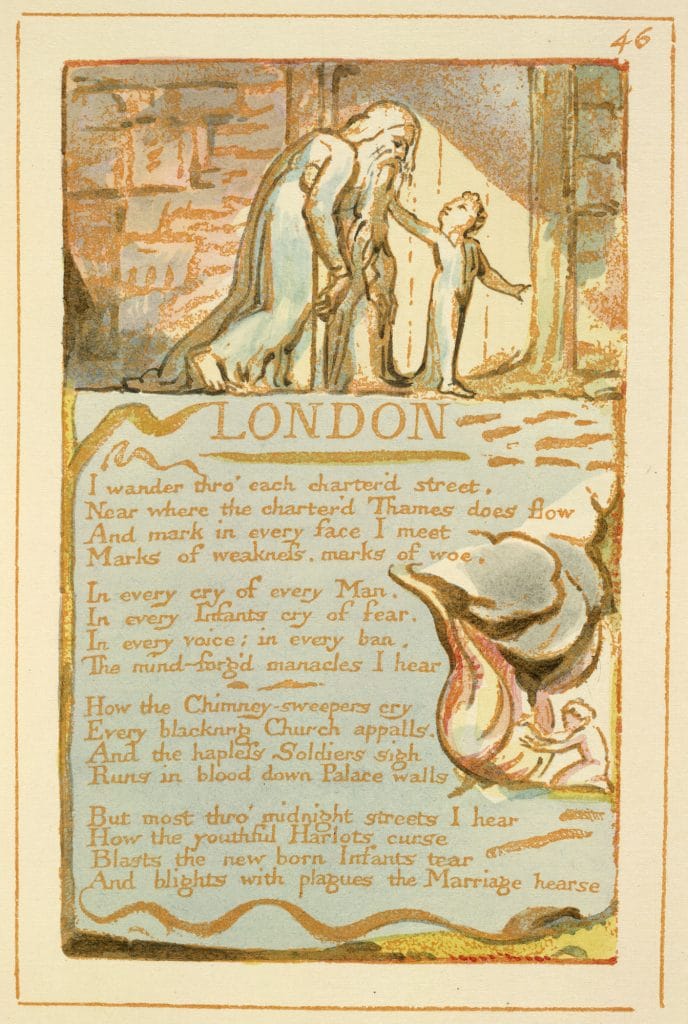

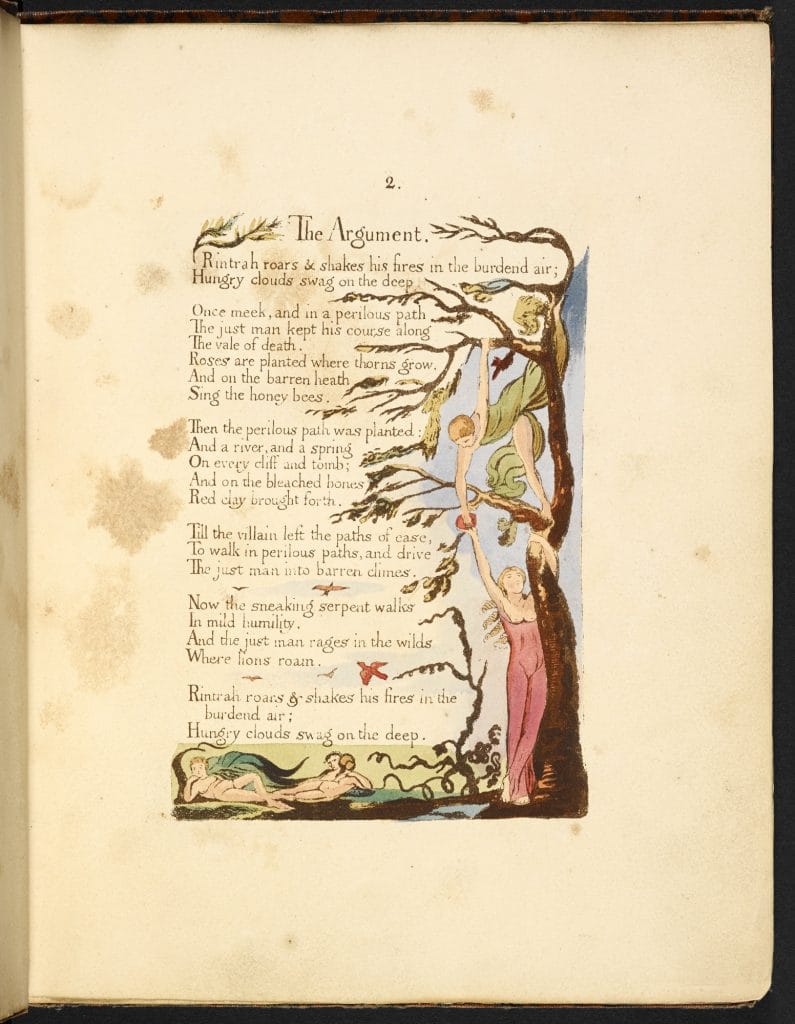

布萊克政治觀點激進,常以詩針砭時弊、批評君權和教會。他的詩歌《倫敦》(London)為掃煙囪的孩子、士兵和妓女引起世人的關注。

兒童、自然和崇高

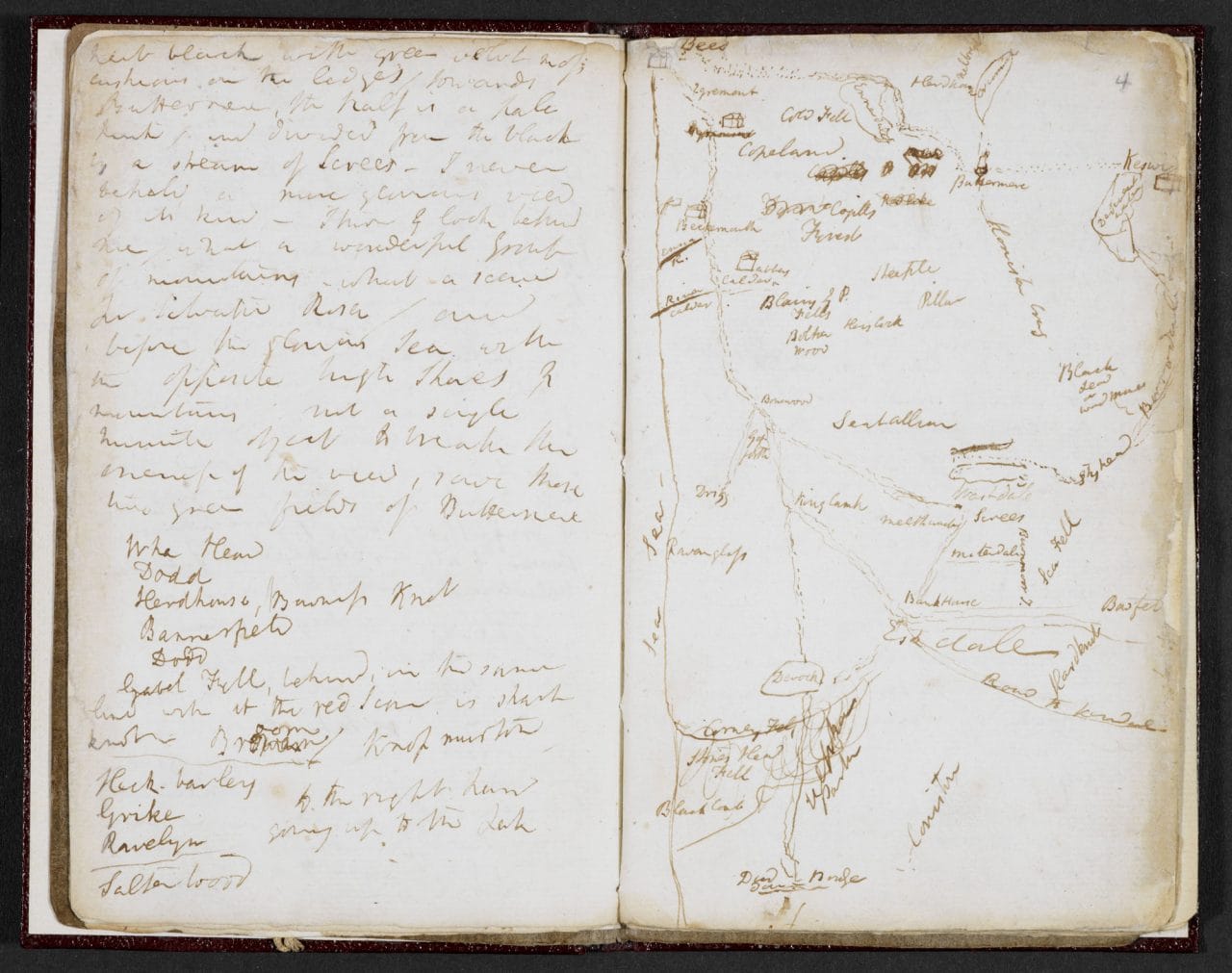

浪漫主義者宣稱,為了世界的新生,要以孩童似的觀念把一切推倒重來。他們相信孩子是特別的,因為他們天真無垢,親近自然,而後一點亦彌足珍貴。對自然界的敬畏在浪漫派韵文中處處可見。在柯勒律治的《子夜霜》(Frost at Midnight,1798)中,讚頌自然是「教導一切的偉大導師!」他回憶在倫敦基督公學的愁苦,羡慕兒子哈特利可以自由自在地享受童年,從周圍世界尋找樂趣。浪漫主義者發掘身邊的靈感,激勵世人去探索未涉足的領域——不僅是在地理意義上,也在引申意義上。在他們筆下,世界仿佛廣闊無垠,潛力無限。

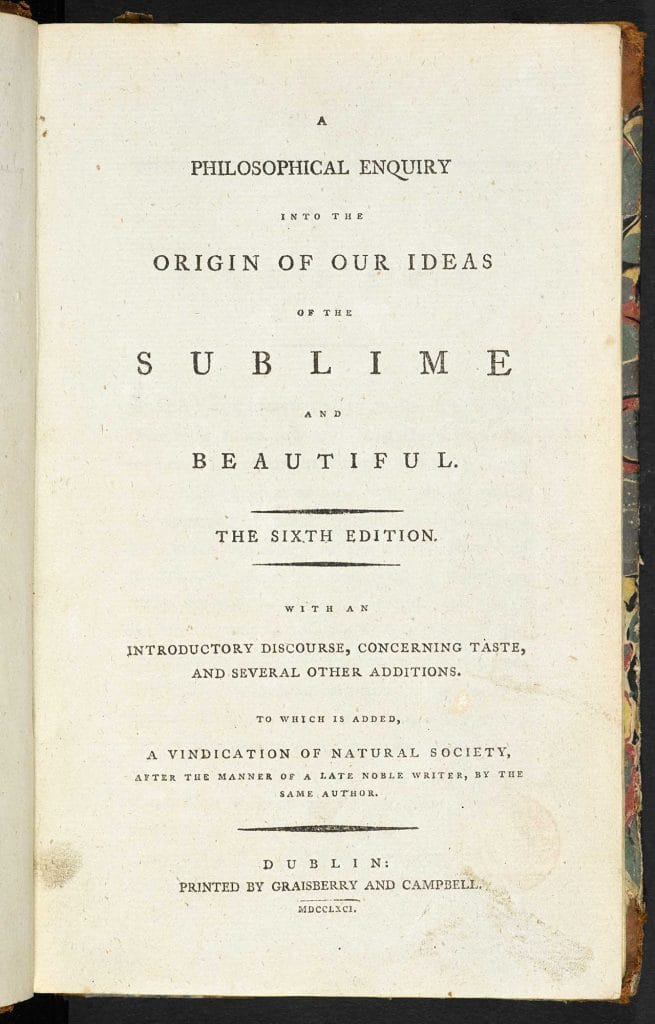

為浪漫主義詩歌的一大主題乃是崇高(sublime),指美景帶來的歎為觀止的感受,或敬畏交加的極端情緒。雪萊的《勃朗峰》(Mont Blanc,1816)就是一例,描述了詩人在攝人心魄的美景下的反應。

第二代浪漫主義者

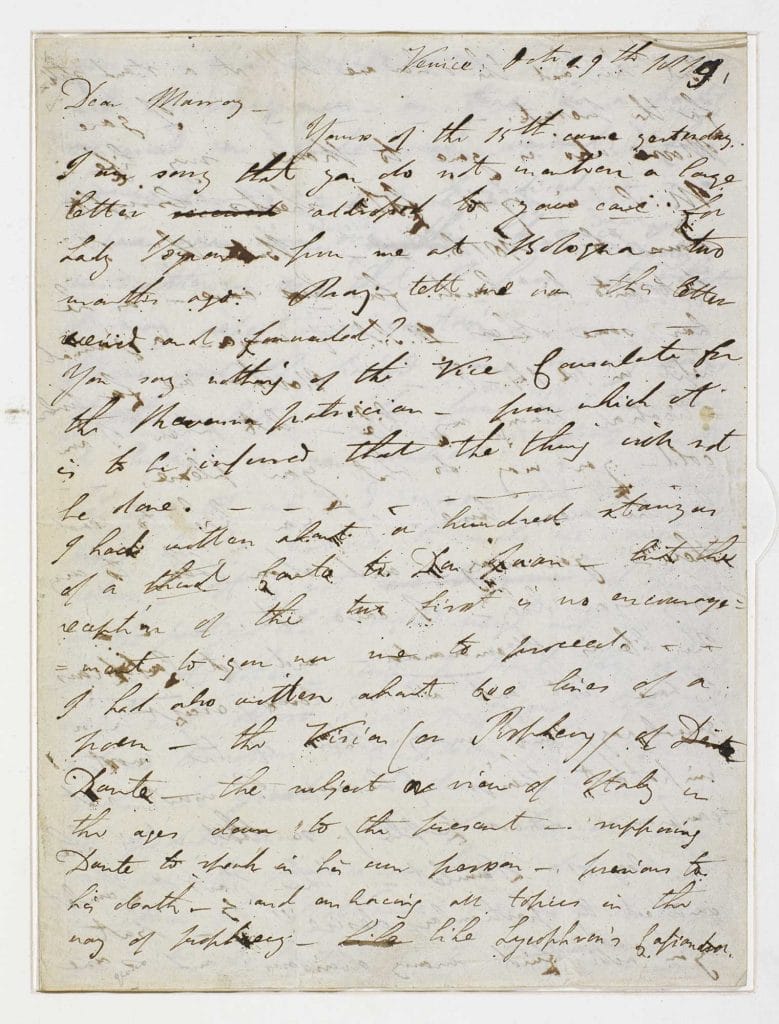

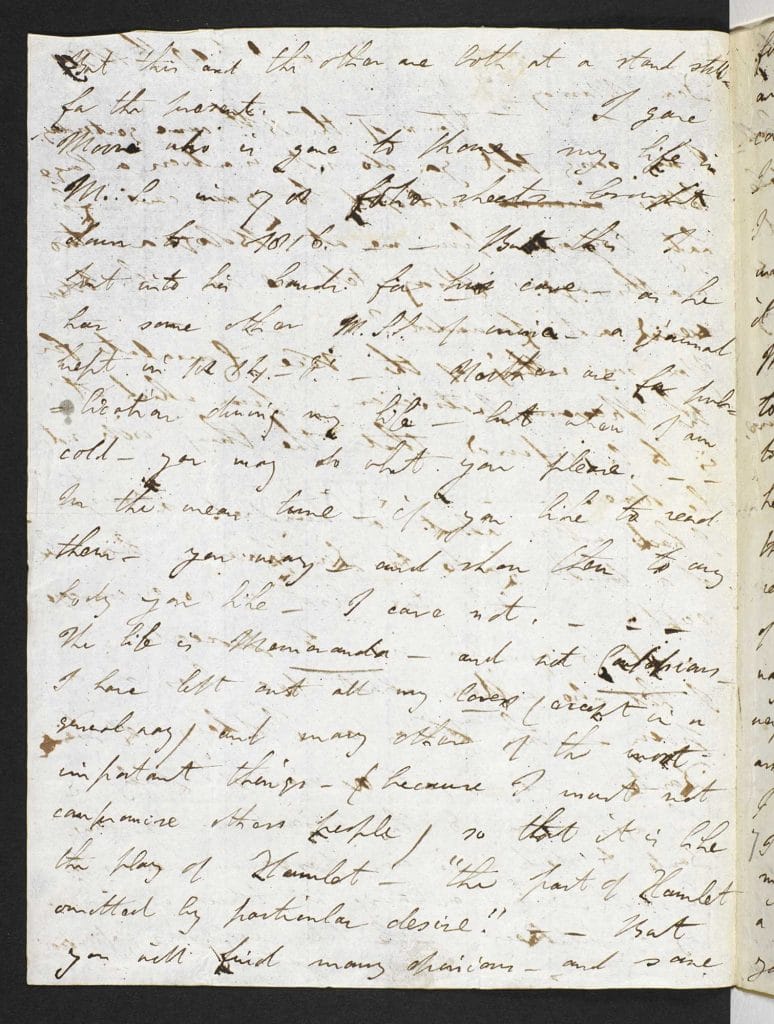

布萊克、華茲華斯和柯勒律治是第一代浪漫主義者,戰爭是他們創作的時代背景。華茲華斯思想漸趨保守,拜倫、雪萊、濟慈等不少第二代浪漫主義者,覺得他投靠了舊制度。在《唐·璜》 (Don Juan,1819-1824)的獻詞中,拜倫批評桂冠詩人(Poet Laureate)羅伯特·騷塞(Robert Southey)和另兩個「湖區詩人」華茲華斯和柯勒律治(三人都住在湖區),因此遭禁刊。拜倫還把筆鋒對準英國外交大臣卡斯爾雷子爵(Viscount Castlereagh),斥其為「知識被閹割」的「蠢貨」和「小打小鬧的奴隸販子」(第十一和十四詩節)。雖然強調個體的重要性,浪漫主義者也宣導投身全人類的奉獻精神。拜倫曾積極參與義大利民族主義鬥,還支持從奧斯曼帝國統治下解放希臘的事業。

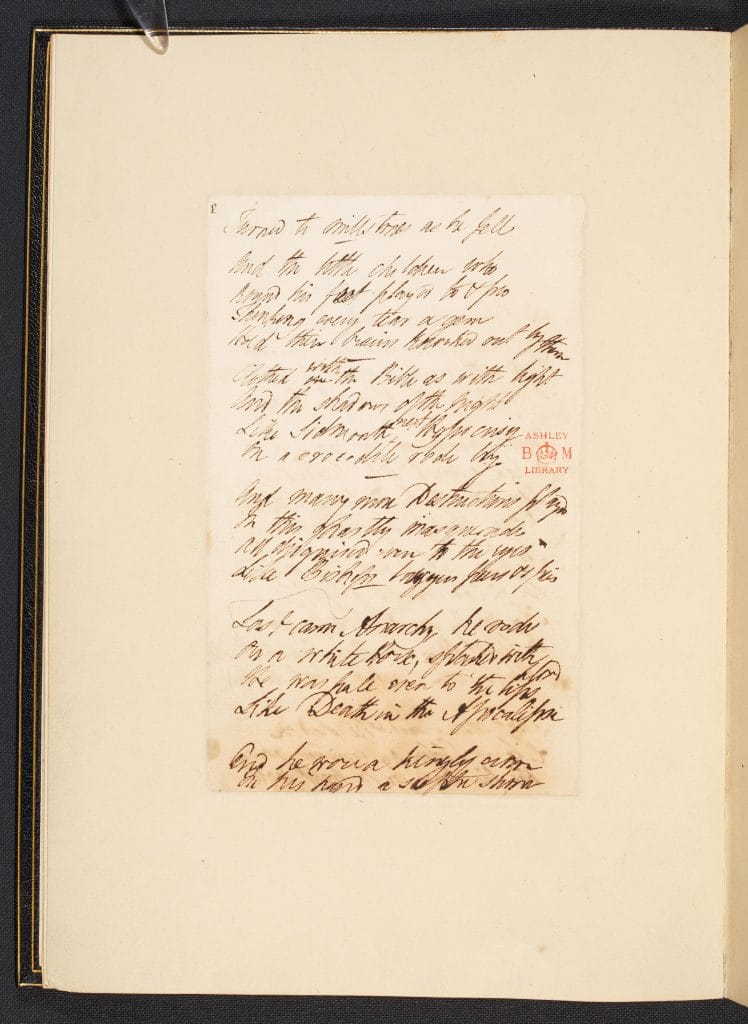

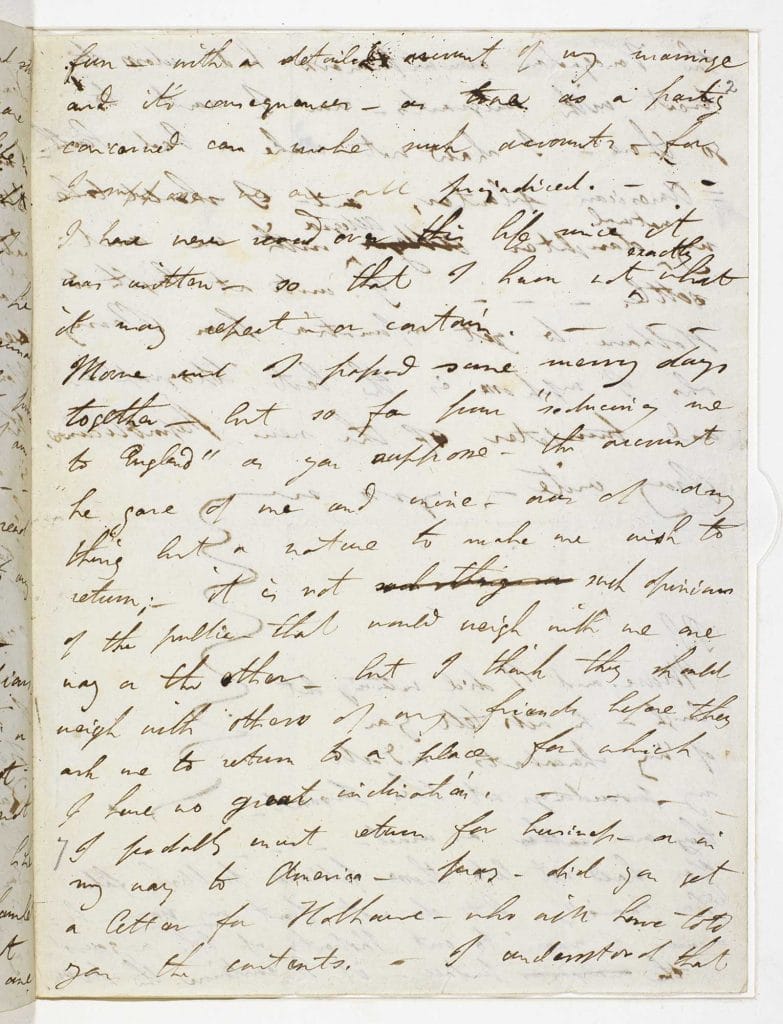

帶著性生活糜爛的惡名和一身的債務及醜聞,拜倫在1816年離開英國。卡洛琳·蘭姆夫人(Lady Caroline Lamb)有一句著名的評價,稱他「瘋狂、浪蕩、危險的知己」。雪萊也受到類似的指責,在伊頓公學得名「瘋子雪萊」,還因宣揚無神論被牛津除名。他批評君權、生活墮落,算是在公私兩方面身體力行地反抗舊制度。

女詩人

以較為委婉溫和的方式,女詩人也為浪漫主義運動貢獻良多。桃樂西·華茲華斯(Dorothy Wordsworth,1771-1855)自稱文筆平平,但詩作自成一格;她的遊記和見聞也為其兄長的創作提供了靈感源泉。女性的追求往往受限,很多女詩人受困於家庭的牢籠,但她們依然心系社會,並以直接或間接的方式發出自己的聲音。瑪麗·阿爾科克(Mary Alcock,約1742-1798)寫下《掃煙囪男孩的訴苦》(The Chimney Sweeper’s Complaint);瑪麗·魯賓遜(Mary Robinson,1758-1800)以《誕生日》(The Birth-Day)凸顯貧富生活的巨大落差;費莉西維·赫門茲(Felicia Hemans,1793-1835)的《印度女子的葬歌》(Indian Woman’s Death Song)是探討性別問題的先驅作品。

哥特

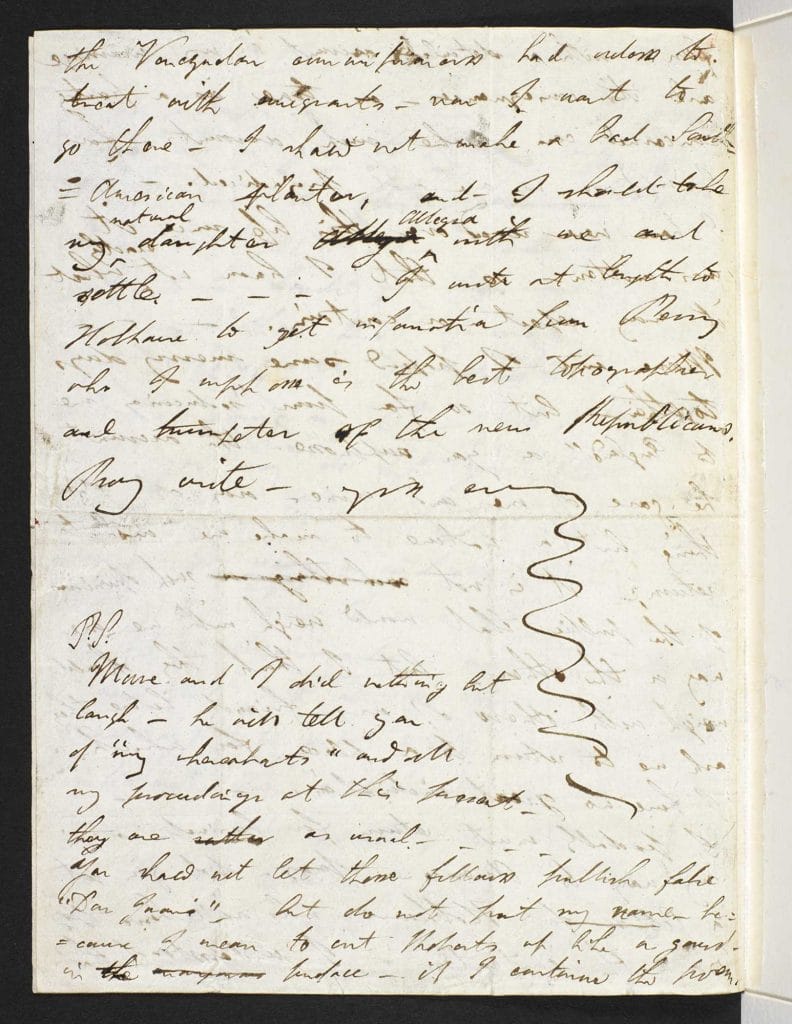

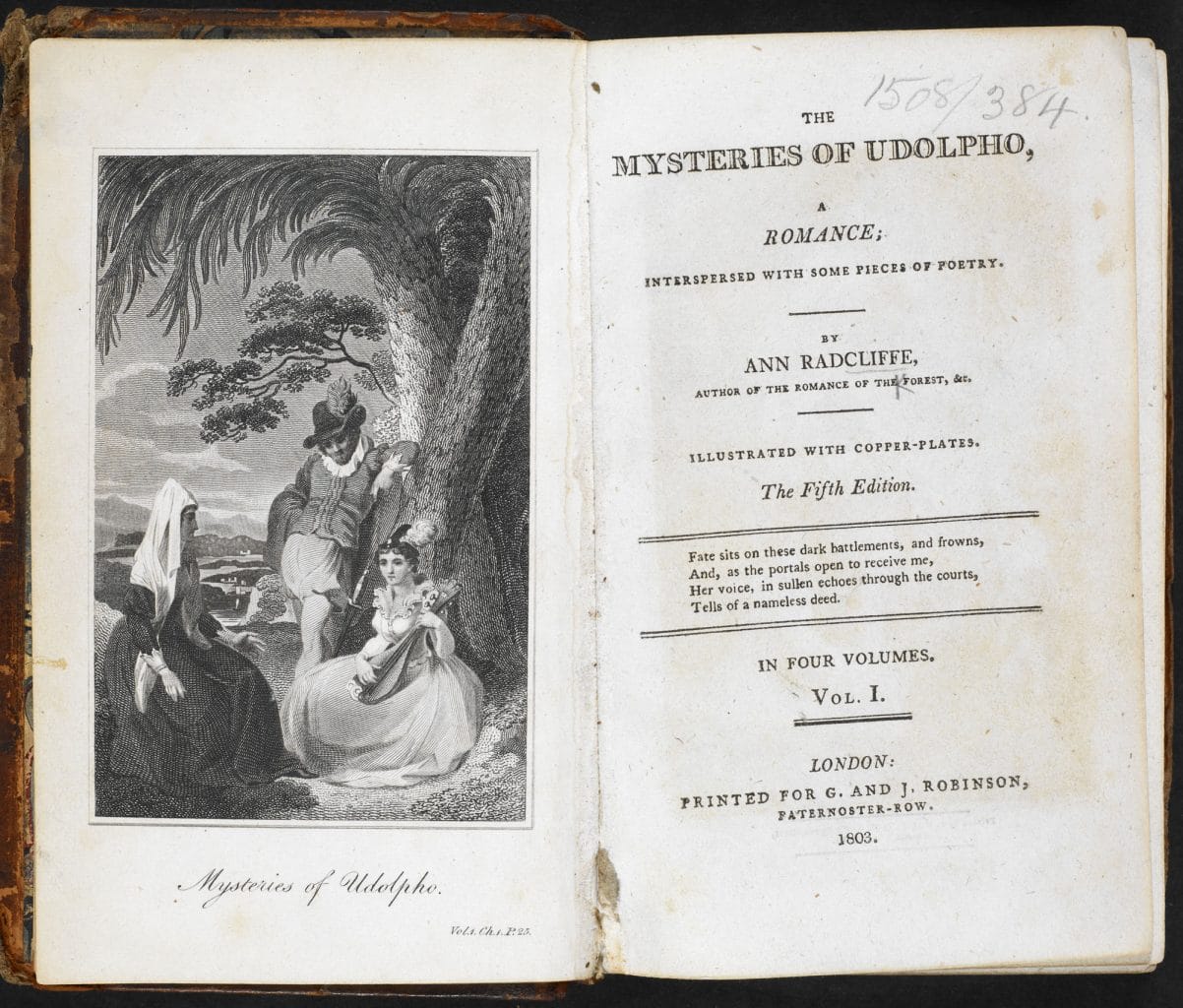

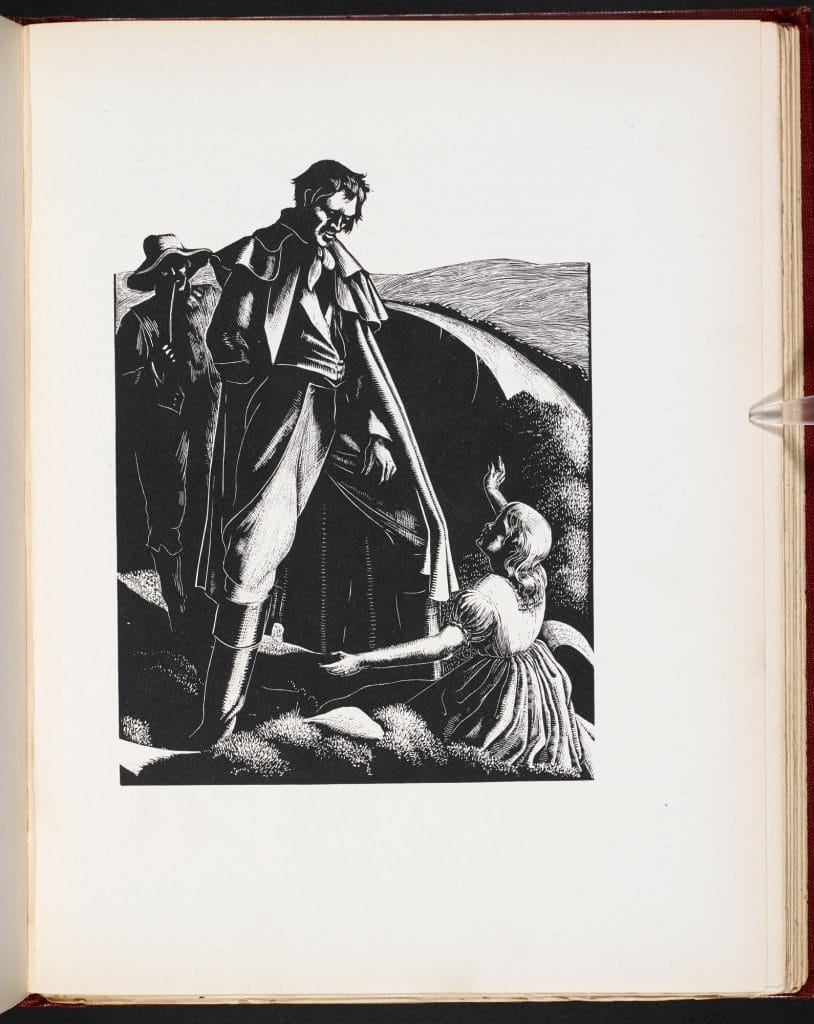

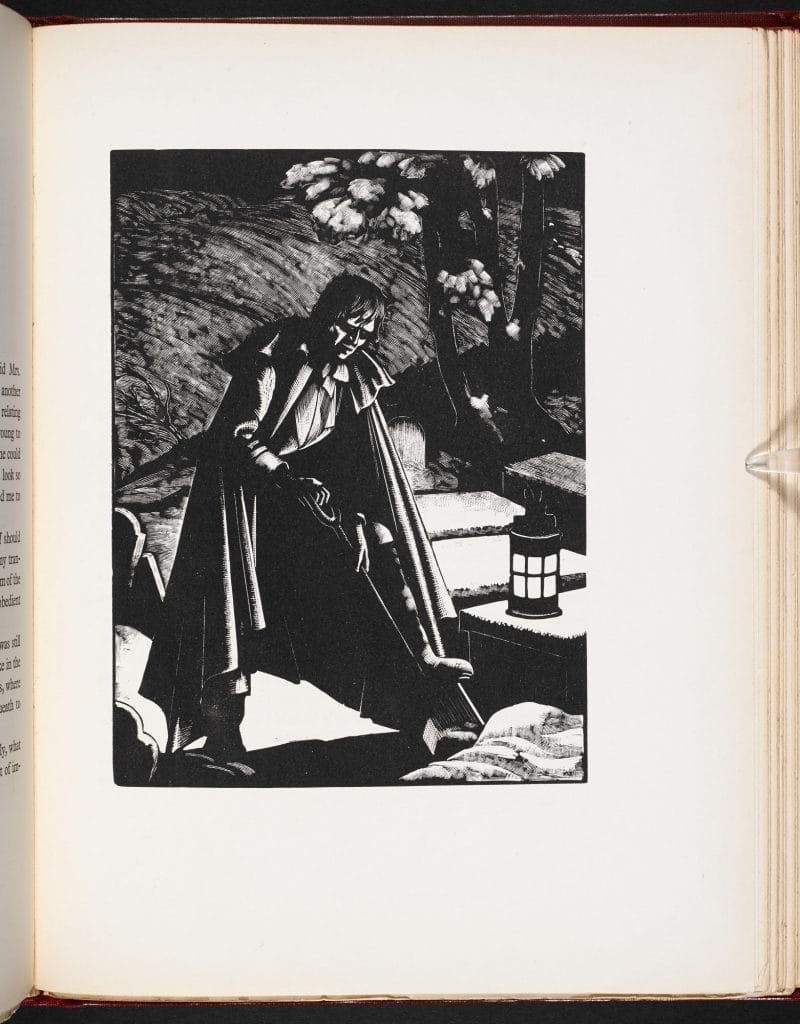

哥特式小說的興起也是反抗舊體制的表現之一。安·拉德克利夫(Ann Radcliffe,1764–1823)是十八世紀最風靡、稿酬最高小說家,擅長「怪譚式浪漫」(hobgoblin-romance)。鬱鬱不樂的中產階級女性,尤其喜歡她的小說:閱讀女主人公的冒險,置身於讓人窒息的奇觀,從中逃離現實,體驗短暫的精彩和顫慄。因為對浪漫主義詩人的巨大影響,她被濟慈譽為「拉德克利夫媽媽」(Mother Radcliffe)。柯勒律治《克里斯塔貝爾》(Christabel,1816)、濟慈《妖女無情》(La Belle Dame Sans Merci,1819),都向哥特派取經。瑪麗·雪萊(Mary Shelley,1797-1851)的名作《科學怪人》 (Frankenstein,1818)糅合了現實主義、哥特式主義和浪漫主義元素,其中有不少浪漫主義的體現。例如,她引用柯勒律治的浪漫主義詩歌《老舟子詠》(The Rime of the Ancyent Marinere);科學怪人弗蘭肯斯坦在第三章自白,稱想像是他追求科學的動力。書中就「死而復生」表達憂慮和疑問;還有一些描繪自然的段落,給人以啟迪和慰藉。

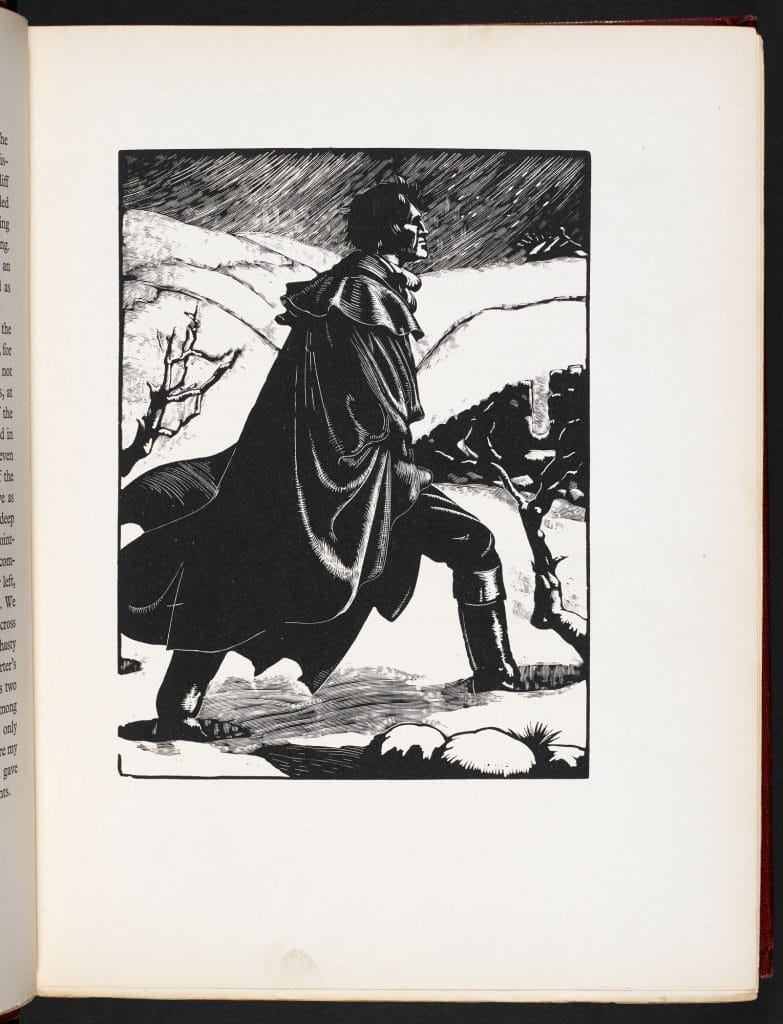

拜倫式主人公

浪漫主義創立了不少文學範本。拜倫的《恰爾德·哈洛爾德遊記》(Childe Harold, 1812-1818),描寫了一名空虛幻滅的青年所過的荒唐日子。這名陰鬱黑暗、哀愁叛逆的拜倫式主人公,性格孤僻,生活漫無目標,堪稱一代人的代表,其形象流傳至今,成為當時年輕人憧憬的物件:男人覺得他酷,女人覺得他帥!1824年,拜倫染上熱疾,英年早逝,更為其創作增添一層魅力色彩。及後,一系列糾結而迷人的男性形象在各類小說中登場,包括艾米莉·勃朗特(Emily Brontë)《咆哮山莊》(Wuthering Heights)中的希斯克利夫(Heathcliff),又如夏綠蒂·勃朗特(Charlotte Brontë)《簡·愛》(Jane Eyre)中的愛德華·羅切斯特(Edward Rochester)(兩書均出版於1847年)。

矛盾

浪漫主義賦予世界新的色彩,把想像置於理性之上。但在創作時,詩人卻時常面對真實生活的矛盾。《天真和經驗之歌,揭露人類靈魂的對立面》(Songs of Innocence and of Experience, Shewing the Two Contrary States of the Human Soul,1794)是布萊克發表的詩集。其中的兩篇詩歌,《羔羊》(The Lamb),《老虎》(The Tyger),表達了兩種不同的宗教觀。《羔羊》用詞和體裁都很簡單,把上帝比喻為仁慈的、充滿愛的牧羊人。但《老虎》中的造物主截然相反,是個強大的鐵匠。老虎的兇悍引發旁白的震驚,和修辭式的提問:「他創造了羔羊,也創造了你?」在《天堂與地獄的結合》(The Marriage of Heaven and Hell,1790-1793)中,布萊克斷言:「沒有矛盾就沒有進步」(第八詩節)。

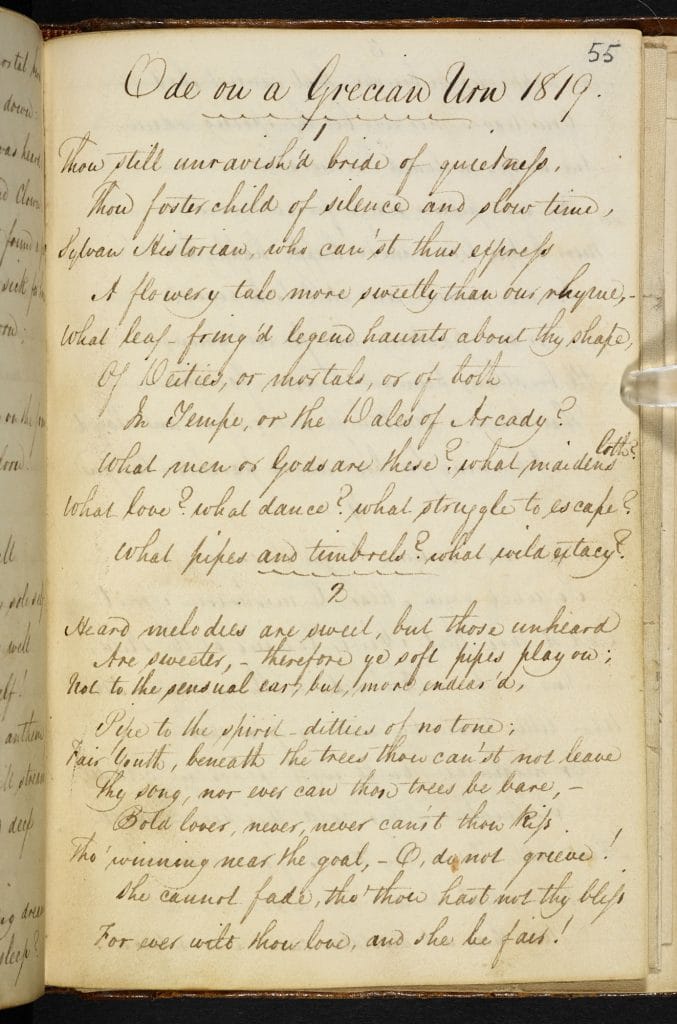

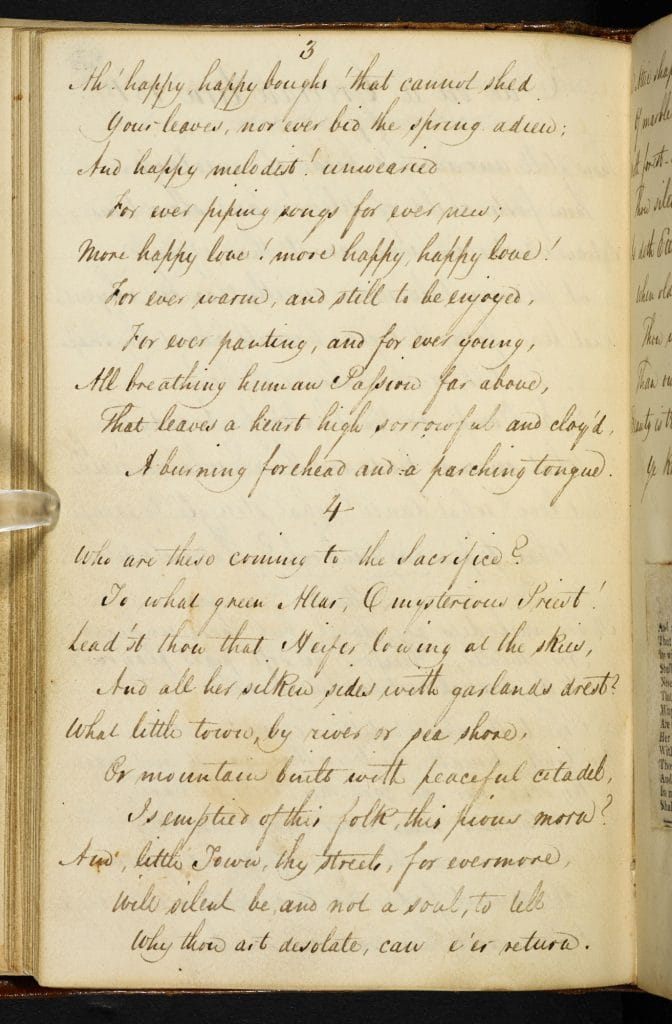

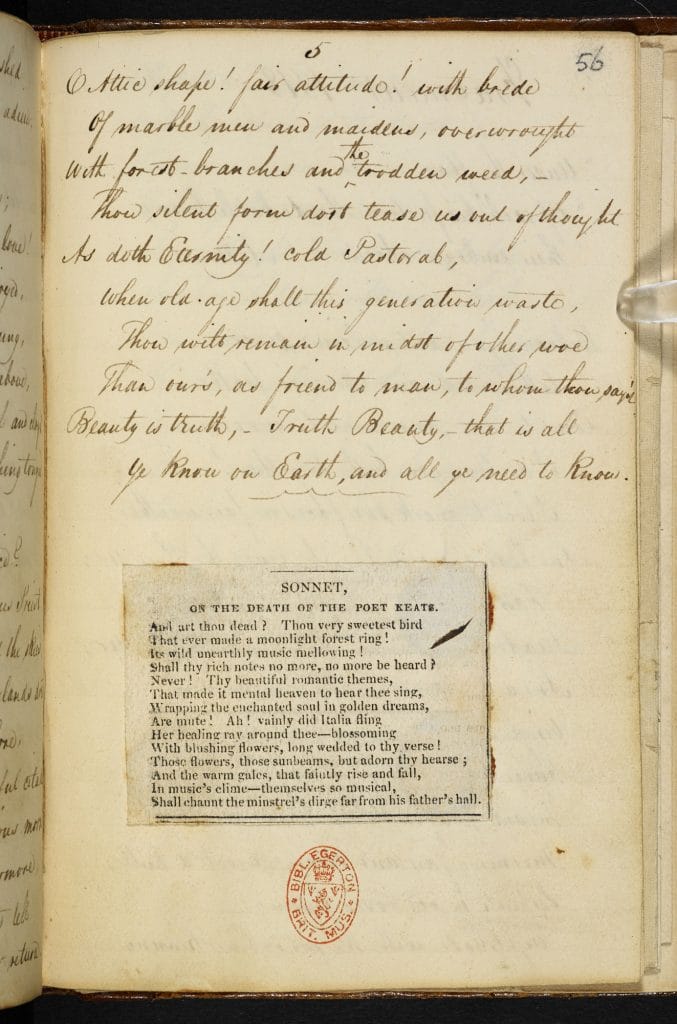

華茲華斯的《丁登寺》(Tintern Abbey,1798)為慷慨歡歌和悔恨哀樂的交響。濟慈認為,想像和知識兩者水火不容。在1817年末寫給兩個弟弟的信中,他給自己所謂的「客體感受力」(Negative Capability)一詞下了定義:一種接納懷疑、不確定和神秘的主義,及對理性和真實毫無興趣(12月22日)。濟慈認為,對於人的存在,這一個無法逃避的終極問題,我們不可能找到答案。然而,通過感覺和想像,我們能找到美,正是這種美,助我們熬過人生的慘澹。生活有快樂也有痛苦,構成微妙的平衡。作為個體,要學著接受兩者:「『美就是真,真就是美』,——足矣/得此真諦,無需他想」(《希臘古甕頌》(Ode on a Grecian Urn),1819)。

拜倫、雪萊和濟慈早早離世,增添了他們的神奇色彩。隨著時光流逝,三人漸成偶像,激勵其他詩人繼續呼喊。浪漫主義詩人對流行文化的影響經久不衰,他們所宣導的自我主張、全情投入、個人自由和關懷社會的精神,啟迪了一代又一代人。

撰稿人: 史蒂芬妮·佛沃德(Stephanie Forward)

史蒂芬妮·佛沃德是專攻英國文學的講師。她參與了公開大學和BBC的兩個重要合作項目:“大閱讀”和關於浪漫主義時期的系列電視節目。她是大英圖書館“探索文學:浪漫主義時期,維多利亞時期以及二十世紀”(Discovering Literature: Romantics and Victorians)數字資源平台的撰稿人。史蒂芬妮·佛沃德在出版界非常活躍,她編輯了《夢,想像和現實》選集(Dreams, Visions and Realities);與安·黑爾曼合編了《性,社會純度和薩拉·格蘭德》(Sex, Social Purity and Sarah Grand),還創作了關於丘吉爾莊園的劇本:《丘吉爾家族和他們的宮殿》(The Churchills and their Palace)