大英图书馆携同奥斯卡·王尔德数字化手稿,参加香港国际文学节,举办王尔德主题讲座,并在文学节期间分别于香港中央图书馆和香港大学举行一系列相关活动。

奥斯卡·王尔德的《道连·格雷的画像》

出版日期: 1890 文学时期: 维多利亚时期 类型: 哥特文学

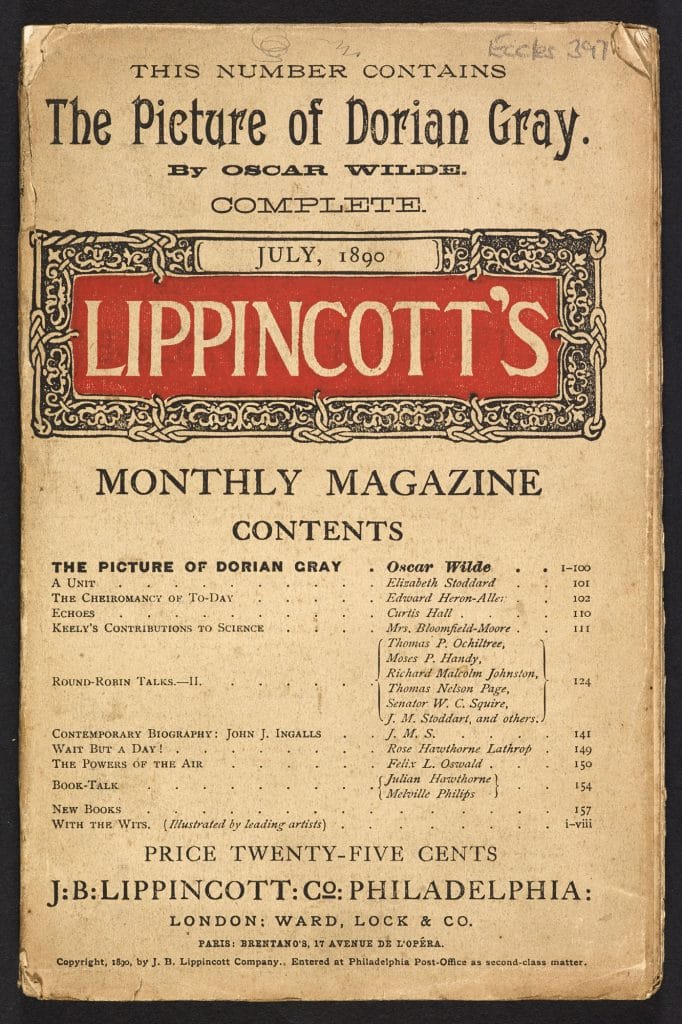

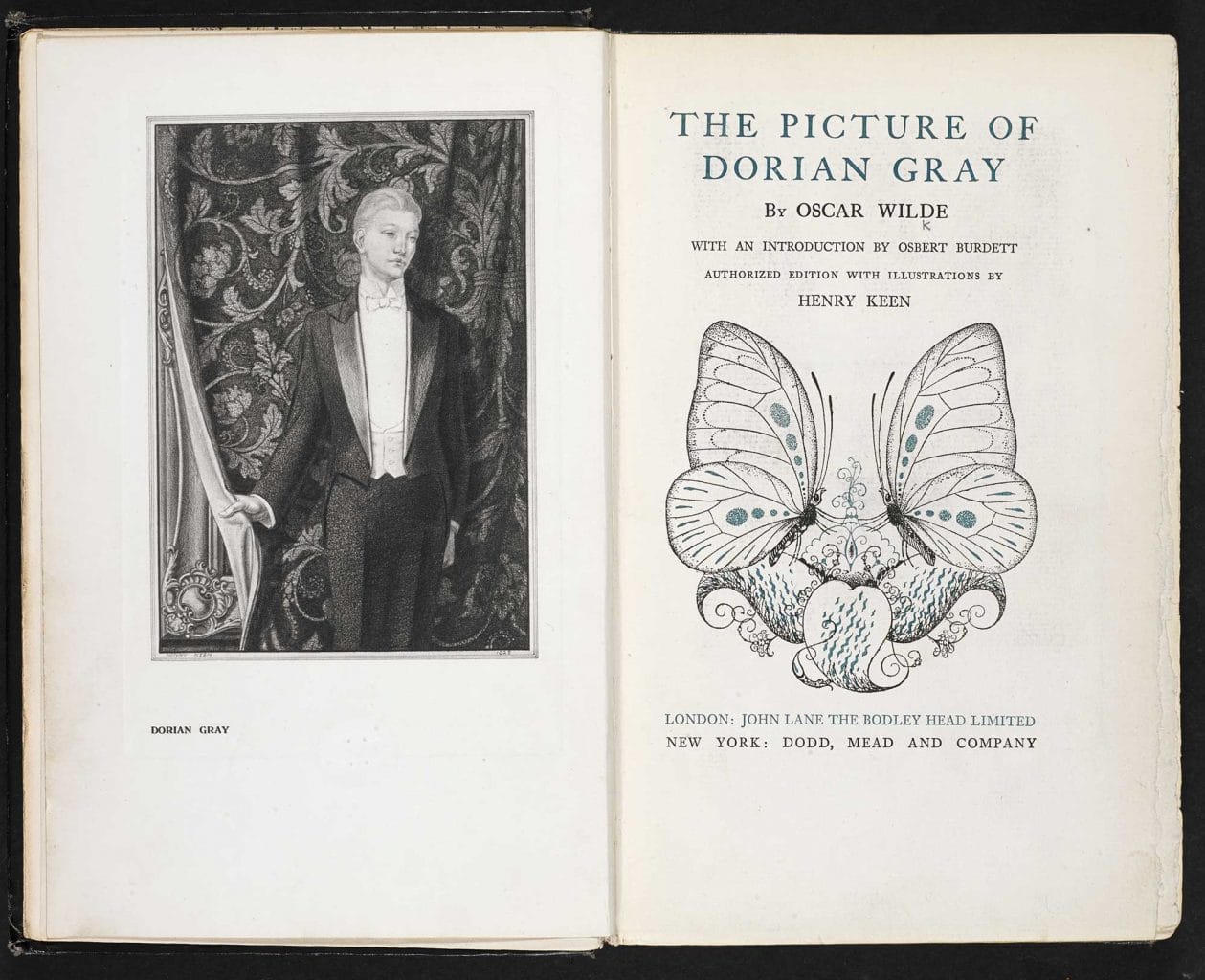

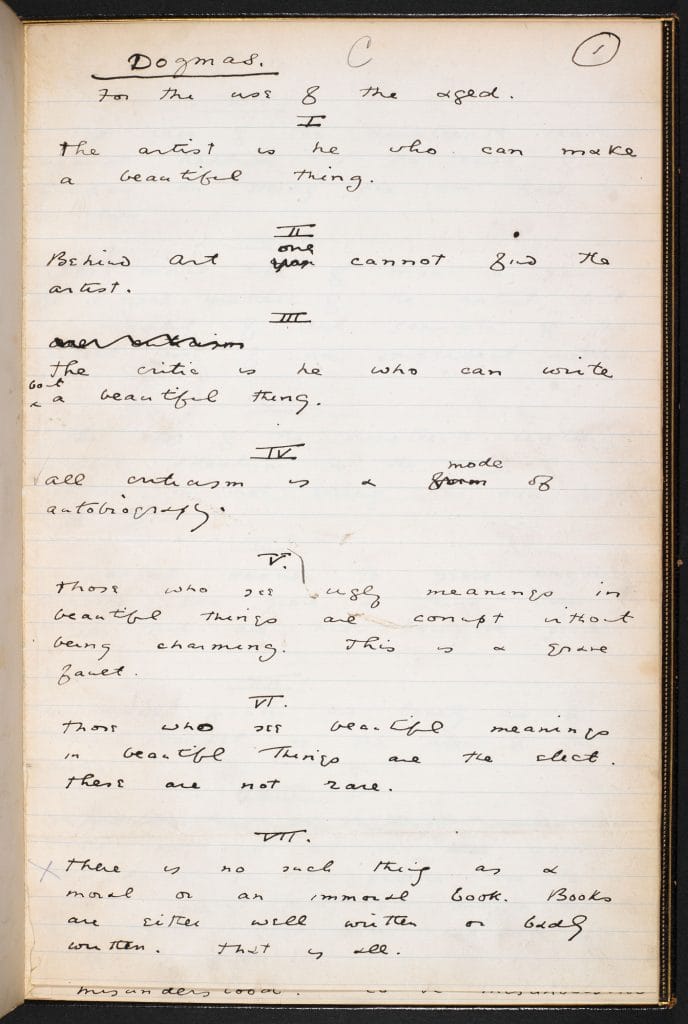

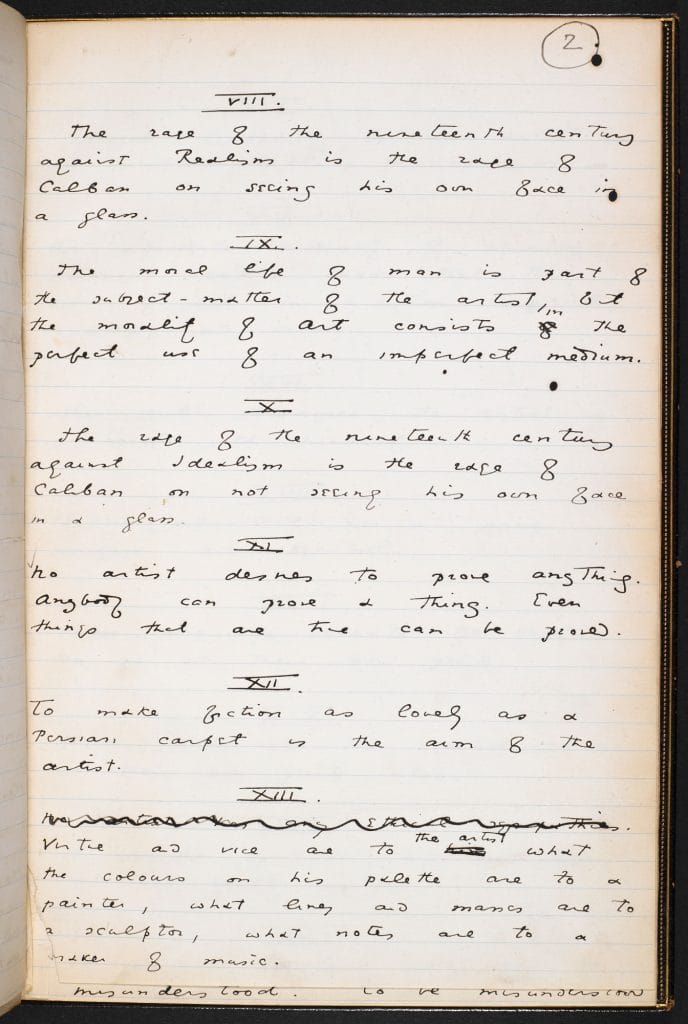

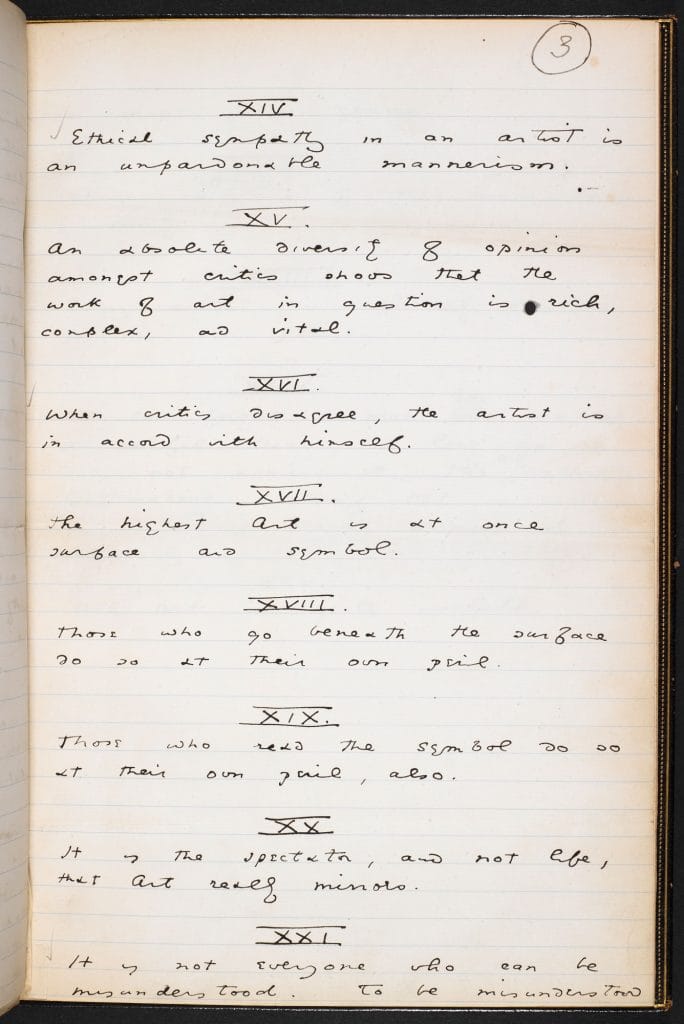

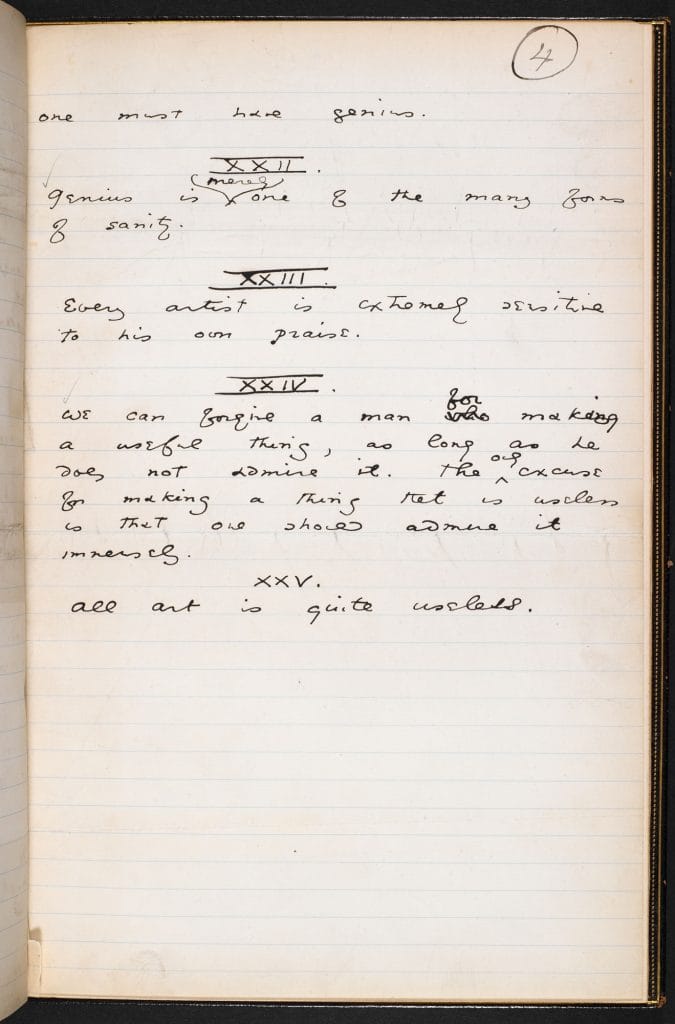

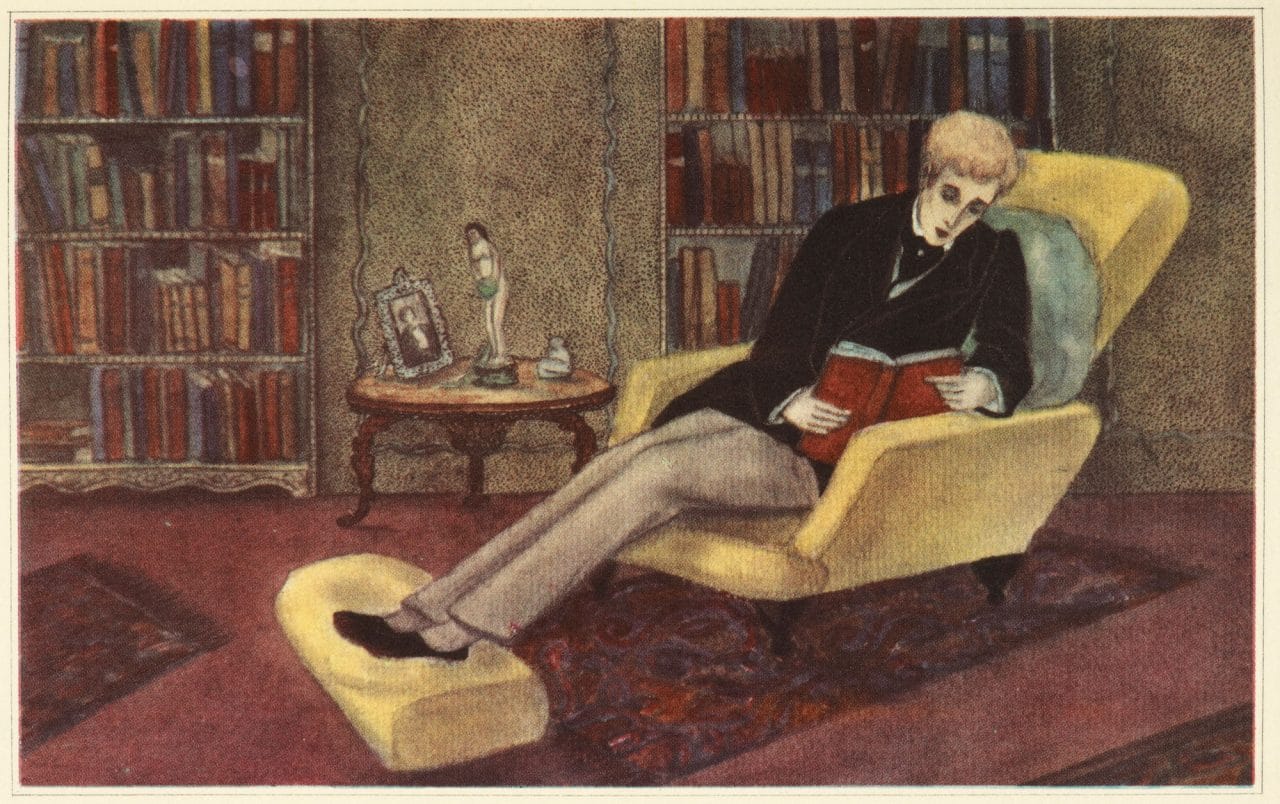

奥斯卡·王尔德(Oscar Wilde)的哥特小说《道连·格雷的画像》(The Picture of Dorian Gray),初登于1890年的《利平科特月刊》(Lippincott’s Magazine),后扩订为小说,被英国书商W·H·史密斯(W H Smith)以小说“污秽”为由拒绝出版。此书探究了唯美主义的原旨:沉醉享乐、为美而美、为艺术而艺术。道连投身堕落之道和感官享受;他本人青春永驻,其画像却代为受过,渐因他的所作所为老朽腐坏。部分评论界人士排斥此书,王尔德之妻康斯坦丝哀叹,“没人再和我们说话”。但很多批评家认为该作有道德寓意,让主角领受到应得的报应。而作者在序言中宣称:“书无所谓道德的或不道德的。书有写得好或写得糟的。仅此而已。” [1]

此部短片为英国天空广播公司《低俗怪谈》(Penny Dreadful)系列剧集的动画宣传片第一部,由导演Gergely Wootsch于动画制作公司Beakus创作。

这部带有暗黑色彩的短片受到原作《道连·格雷的画像》的启发,由马修·斯威特阐述小说的来龙去脉。《低俗怪谈》系列剧集于天空电视台播出,由约翰·洛根编剧,乔什·哈奈特、提摩西·道尔顿、伊娃·格林和比莉·派佩主演。

《道连·格雷的画像》(1891)是一部非凡的维多利亚晚期哥特小说,和罗伯特·路易斯·史蒂文森(Robert Louis Stevenson)的《化身博士》(Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde,1886)和布莱姆·斯托克(Bram Stoker)的《德古拉》(Dracula,1897)同列,一同展示了这种世纪末文学类型是如何探究维多利亚社会的黑暗面,以及光鲜的社会人皮相底下蠢蠢欲动的私欲。这部小说同时也探索艺术和现实充满张力的关系、凸显道德和美学的相互作用,还有画家、创作对象和画布上的最终成果之间的联系。

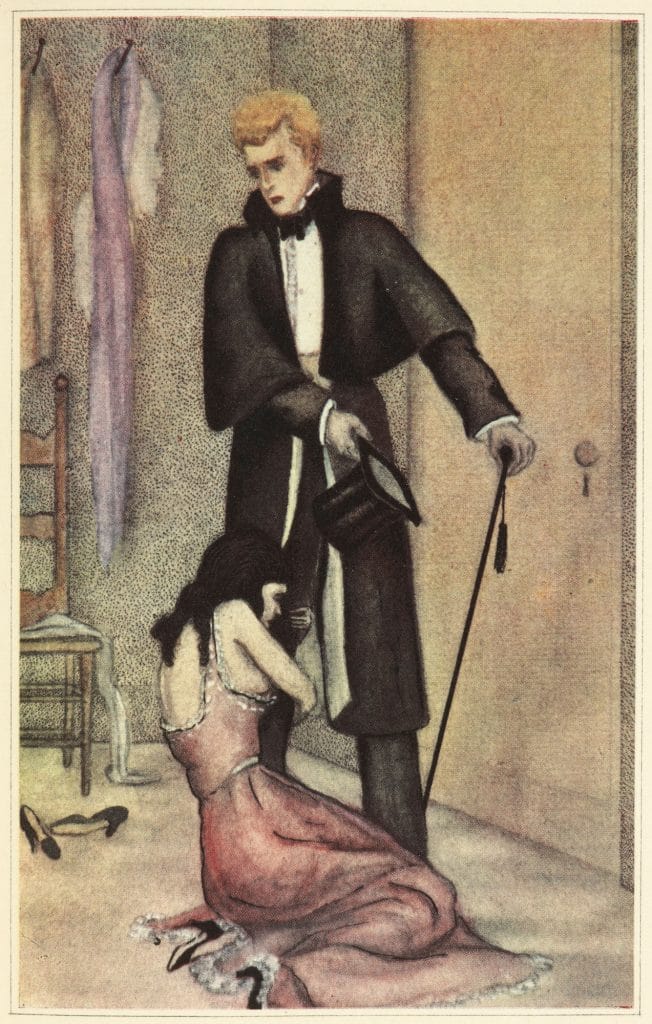

“对这种双重人格的生活感到十分过瘾”

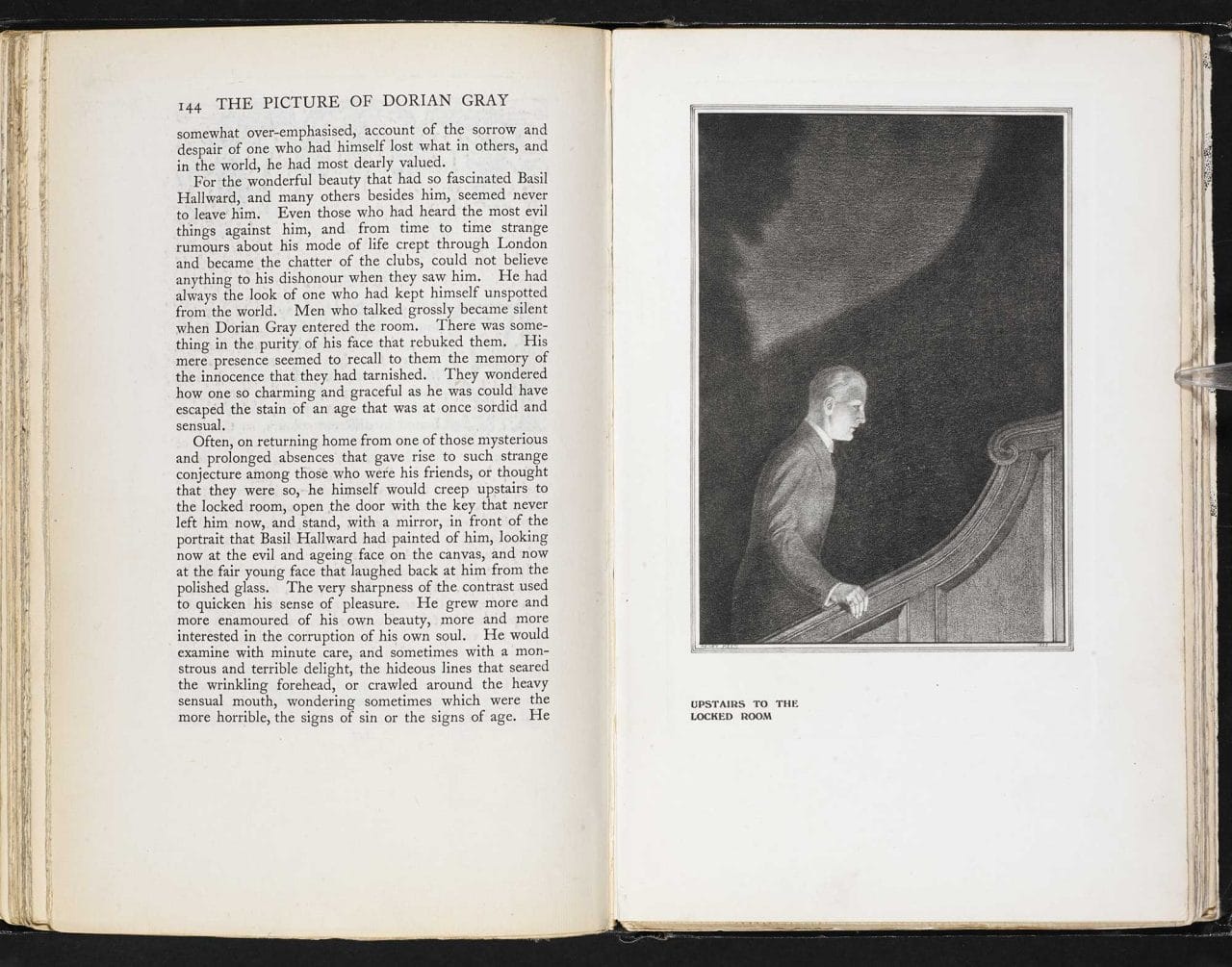

《道连·格雷的画像》,细写表象和真实、人在社会上妆扮的皮相和隐藏的邪恶与欲望互相投射所产生的黑影。不管其行为多么邪恶,道连可永葆青春美貌。而他的肖像油画,深锁阁楼,成为不见天日的罪恶,逐渐腐朽,承载起本应刻进他脸上的每一道堕落和纵欲的痕迹。正如史蒂文森《化身博士》里的杰基尔博士,道连自恃有光鲜体面、无可指摘的外表掩护,可以不受堕落的指控,因而敢于把主宰社会的道德观踩在脚下。他始终被社交圈接纳,同时其最原始的欲望又能得到满足,这种在两个世界里呼风唤雨的能力,让他身处高潮迭起的漩涡,身陷幻妄。就在犯下谋杀后几个小时后,道连衣冠楚楚地出席社交聚会,并让我们知道,他“对这种双重人格的生活感到十分过瘾、痛快”(第15章)。[2]

道连的朋友亨利勋爵犀利地洞察到罪犯和体面市民之间的相似性:“犯罪是下层百姓的行当。我丝毫没有谴责他们的意思。我觉得,犯罪之于他们,犹如艺术之于我们一样,无非是寻求刺激的一种手段。”(第19章)。[3] 道连既光顾鸦片馆,又陶醉于高雅文化,集罪犯和唯美主义者于一身。他既是“堕落”的浓缩定义,同时也体现了得体的公众人格和隐秘的私生活之间的分裂。

道德和美学

《道连·格雷的画像》用很多篇幅流连于感官沉溺的美好和毒性。例如,小说开篇便提到玫瑰和紫丁香的芬芳带给人的愉悦。但是,王尔德既不想让这本书成为堕落的颂歌,也不想把它写成警示过度纵欲危害的寓言。如其自序所言,“书无所谓道德的或不道德的。书有写得好或写得糟的。仅此而已”。换言之,此书所带来的一切道学式的嫌恶或代入式的快感,都是读者自身的投射,而非小说本身的反映。这本书讲了一个故事,仅此而已。把道德的条条框框强加其上的,是身为读者的我们。

唯美主义,作为当时新涌现出的一种时髦又充满争议的艺术理论,认为艺术评价应纯粹根据其美和形式,不考虑背后的一切道德寓意(“为艺术而艺术”)。在小说里,这一观念的化身是花花公子亨利·沃登勋爵。亨利提倡享乐主义的人生追求,认为人生的主要目标是追求新的体验。在他看来,“为了得到新的感受,无论付出怎样的代价也划得来”。(第4章)[4] 道连虽被沃顿淬毒的甜美呢喃所诱惑,但对自己所作所为的道德后果愈发在意。他站在自己的日趋腐朽的肖像前,对比油彩中的道德败坏和镜中无垢无瑕的纯真面容。两者的反差给他带来亢奋的喜悦:“他变得更加钟爱自己的美貌,也更加欣赏自己灵魂的堕落”。(第11章)[5] 道连的许愿——保持美貌,让画像承受衰老和堕落——逾越了艺术和生活、美学和道德的界线。画像变成道德的载具,从一个美的物体,变为罪的记录,一种“狰狞、丑恶、可憎”(第10章)[6] 的东西。也许,对唯美主义者而言,玷污画像才是道连最大的罪过——毁掉一幅美丽的艺术品。

画像和祖先

在哥特小说里,画像常常扮演一种险恶的角色。第一部哥特小说,霍勒斯·沃波尔(Horace Walpole)的《奥特兰托城堡》(The Castle of Otranto,1764),写到某个画中人物走出画像,来到真实世界奥斯卡·王尔德的曾叔父查尔斯·马图林(Charles Maturin)著有《流浪者美尔莫斯》(Melmoth the Wanderer,1820),其中有一幅肖像会凝视房间里观画的人。在王尔德的这部小说里,藏在阁楼里的道连画像也许是最让人毛骨悚然的一幅,但小说里还有其他画作,也从某种角度揭示了道连的行为。其中有一段,描写道连在自己的乡间别墅的画廊里漫步,看着“那些和他有血缘关系的”祖先的画像。 一张张阴沉淫邪的面庞回瞪着他,使道连不禁思忖,“会不会是某种有毒的病菌代代相传,一直传到他自己身上?”(第11章)[7]这就提出一个疑问:道连是否可以自由地决定自己的行为、完全为自己的行为负责?他的行为是否如相貌那样,受先人“罪恶和耻辱的”遗传左右?著名精神病理学家亨利·莫兹利(Henry Maudsley)在其著作《精神病理学》(Pathology of Mind,1895)中写道:“每一张脸皮底下,都隐藏着一张张祖先的脸,每一个人格里头,都隐藏着一个个祖先的人格。”这一思想在很多哥特小说里都有体现,包括王尔德的这部小说。

《道连·格雷的画像》,既对道连的种种行为加以标准的“哥特式”叙述——超自然的画像、从画像里瞪视他的先人纵欲的脸庞;又以前瞻式的科学和理性,思索其邪念的发源——遗传对道连的行为有多少决定性。道连的外表像他母亲,“他继承了她的美以及她对别人的美的热爱”,(第11章)[8] 当他的堕落不断升级,阁楼里那幅狰狞的画像变得越来越像他邪恶的祖父。以这些内容来看,道连又是一个科学和道德的研究案例。纵观全书,亨利勋爵一直把道连视为一件美丽的实验品——一边鼓励道连追求享乐主义哲学,一边鼓吹某种社会进化,主张抛弃维多利亚道德观的拘束,因为罪恶感和良知已经过时,应该彻底扫除,为新的感官追求让道——这就是他的实验手段。亨利勋爵认为,成为异端而不觉恐惧的力量,便是进步的钥匙:“勇气已经离开了人类……对社会的畏惧,对上帝的畏惧,就是这二者统治着我们。前者是道德的基础,后者是宗教的秘密。”(第2章)[9] 他对青春的呼唤,就是对勇气的呼唤。道连最终失败了,未能活出亨利勋爵理想中的生活,因为他无法抛弃自己被画像逼问的良心。他想要毁灭画像,以此摆脱受自己罪行折磨的、持续不断的良心拷问,可结果只毁了自己。

奥斯卡·王尔德和道连·格雷

1890年7月,《道连·格雷的画像》在《利平科特月刊》首度登场,因涉指同性爱欲,非议旋即纷至沓来。《苏格兰观察者》(Scot’s Observer)有篇评论留下了过目难忘的评语,形容此书是“写给逍遥法外的绅士和变态的电报童工”看的——意指不久前曝光的伦敦克利夫兰街男同妓院丑闻。[10] 面对这类来势汹汹的批评,王尔德特意修改原文,改出一个篇幅更长、明显“低调”的版本,由沃德·洛克公司在1891年4月出版。这就是该小说传世的标准版本。尽管如此,《利平科特》上的原始版本,依然在两起诉讼里被用作对王尔德不利的呈堂证供,试图证明他有犯“某种倾向”的罪行。在很多人看来,作为艺术家的奥斯卡·王尔德——包括他浮华的公众形象、隐秘的私人生活——和他的小说(包括两个差别巨大的版本)及表里不一的主人公,从一开始就彼此映照、你中有我。