《荒原》之声:音、律、乐

《荒原》(The Waste Land)中充斥着声音和音乐,上迄古印度教和佛教经文,下至二十世纪二十年代的流行歌曲。凯瑟琳·穆林(Katherine Mullin)将带您聆听托马斯·斯特恩斯·艾略特(T S Eliot)诗歌中的声音。

T·S·艾略特的《荒原》[1] 委实为一部喧闹的作品,各种声音在其中相互碰撞。但诗歌开头的描写似乎并非如此:“荒地上/长着丁香”,场面安静;“春雨”啪嗒啪嗒地落在地上;“助人遗忘的雪”也一片沉寂。但接下来,这片沉寂就被友人在霍夫加登喝着咖啡高声攀谈的喧嚣打破了,紧随其后的是小孩滑雪橇时亦惊亦喜的呼喊:“玛丽,/玛丽,牢牢揪住。”这之后,似乎是作者本人站了出来:“什么树根在抓紧,什么树枝在从/这堆乱石块里长出?”但马上,他又先后被瓦格纳的《特里斯坦与伊索尔德》(Tristan and Isolde)、“风信子的女郎”的挽歌和“马丹梭梭屈里士,著名的女相士”抢了话头。接下来,“一群人鱼贯地流过伦敦桥”,“叹息,短促而稀少,吐了出来”。到了最后,同斯代真(Stetson)对话的神秘人插了进来,问起“去年你种在你花园里的尸首”。各种声音相互争锋、此起彼伏,仿佛读者是在摆弄一台老式收音机。

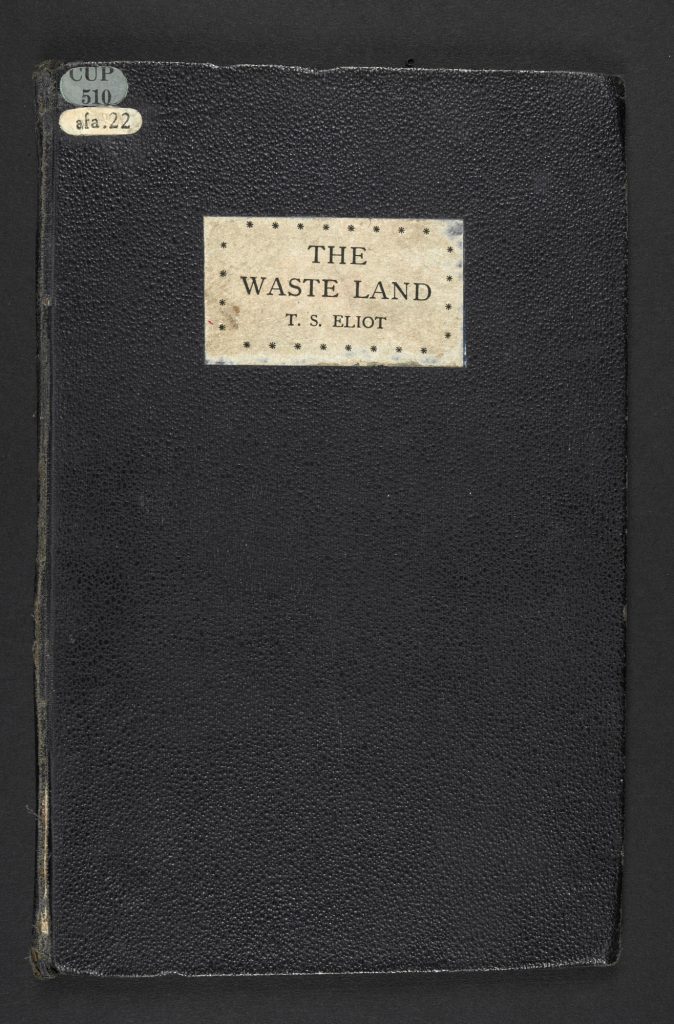

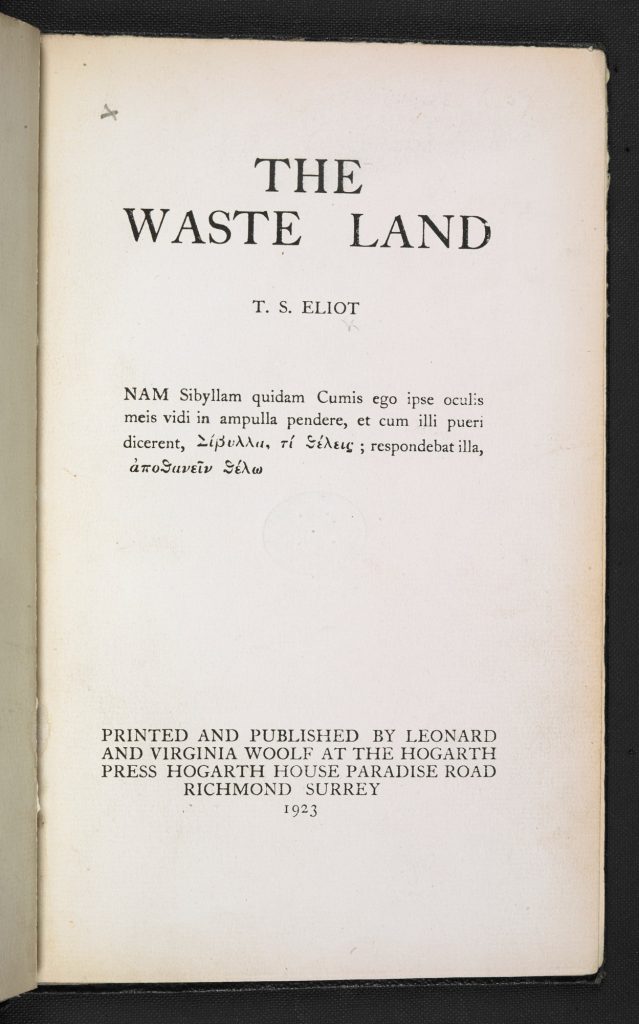

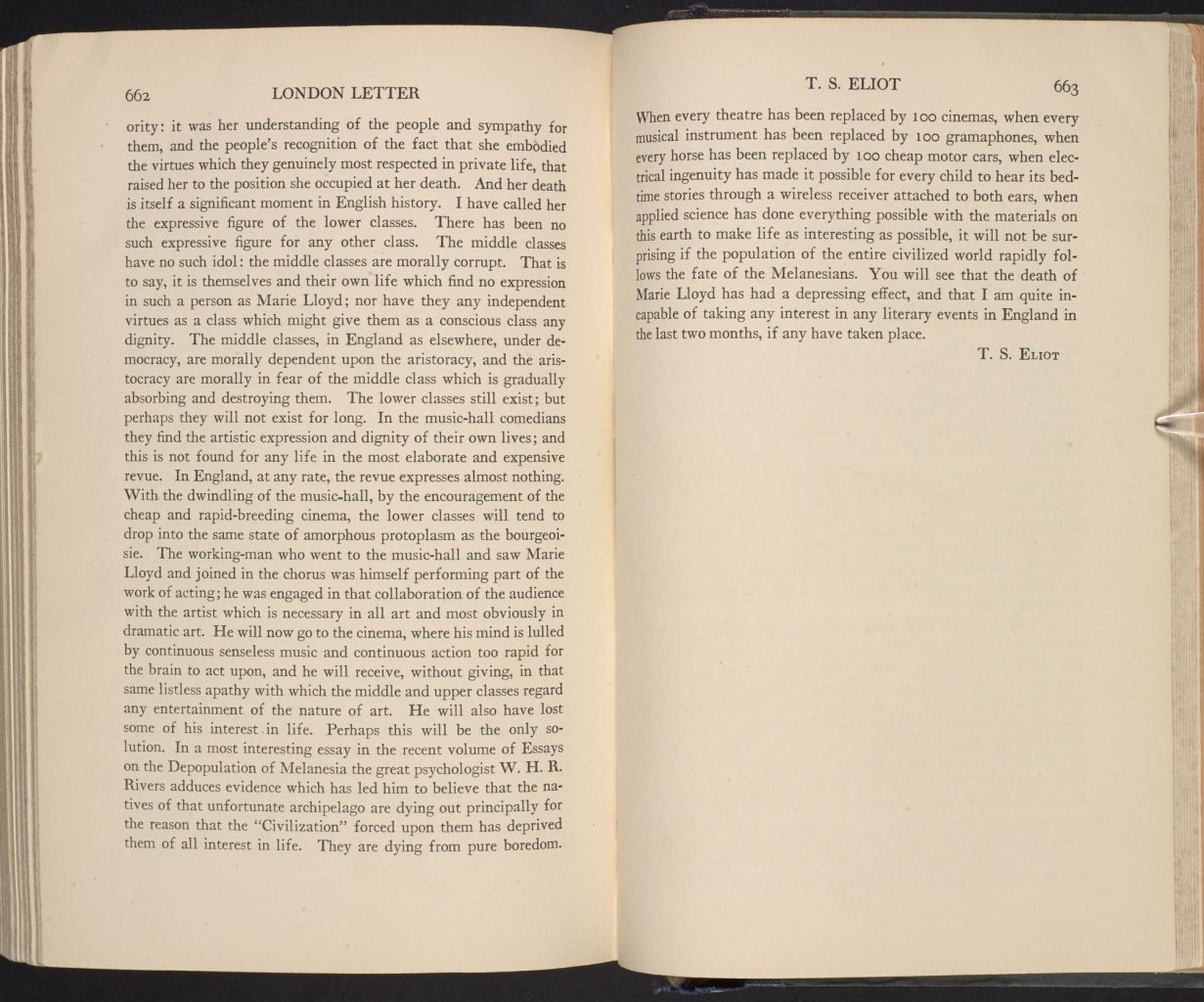

《荒原》1922年在美国首次出版。

《荒原》1922年在美国首次出版。

一出声音之戏

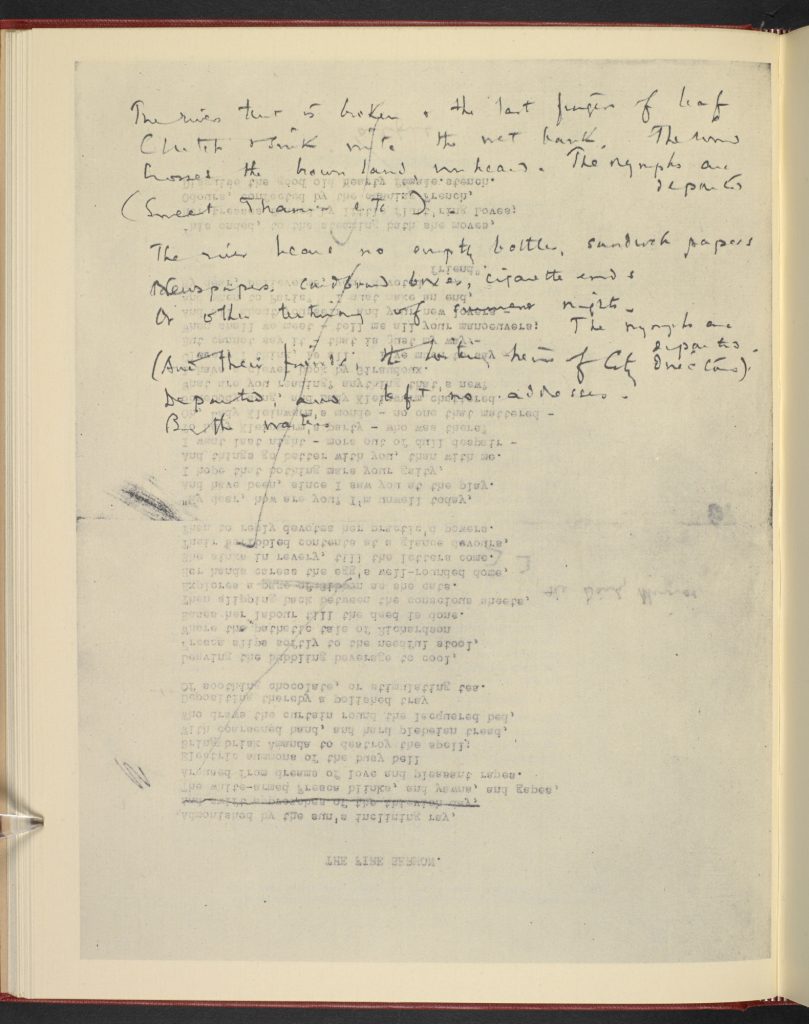

特德·休斯(Ted Hughes)称《荒原》为“一出声音之戏”、“人类呼喊的集合”、“恰似精心编排的音乐,静待我们聆听”。[2] 瓦格纳歌剧打断了诗歌中的“死者葬仪”(‘The Burial of the Dead’)段落,像是有人突然把留声机的针头放在了唱片上,这个片段可谓是音乐随处不在最好的确证。音乐性在《荒原》的诗句中随处可见,例如“火诫”的开篇:“河上树木搭成的篷帐已破坏:树叶留下的最后手指/想抓住什么,又沉落到潮湿的岸边去了。”但休斯发现的,远不止艾略特文句那标志性的抑扬顿挫;各种声音、音乐、歌曲,都对《荒原》的风格、结构,乃至其记录现代性的雄心,有着举足轻重的意义。

过去的声音

艾兹拉·庞德(Ezra Pound)协助艾略特编辑完成了《荒原》,因而这首诗完美展现了庞德所坚持的诗人应当“创新”的主张。艾略特的“新”,就是要重建支离破碎的文化,并将其改头换面,适应第一次世界大战后的世界:“这些片段我用来支撑我的断垣残壁。”诗中的各种声音确实体现了传统。首先是瓦格纳的《特里斯坦与伊索尔德》,该剧于1859年写就,1865年首演,讲述了亚瑟王时代的传说。其次是更为古早的传说:菲洛墨拉(Philomela)遭姐夫忒瑞俄斯(Tereus)强奸,还被他割下舌头,防止告密。据奥维德(Ovid)的《变形记》(Metamorphoses)记载,菲洛墨拉化身为夜莺,“唧唧”,“忒瑞俄斯”的叫声则是在尽全力道出自己的苦痛。之后又响起了“伦敦桥塌下来了塌下来了塌下来了”的儿歌声,这首儿歌最早于1744年出版,但论其渊源,最早能上溯到中世纪。而在全诗结尾处与这首儿歌一同登场的,还有雷声的话:“Datta. Dayadhvam. Damyata./Shantih. Shantih/Shantih.”这两句取自公元前500年左右成书的印度教、佛教经典《大森林奥义书》(Brihadaranyaka Upanishad),大致的意思分别是“施舍、仁慈、自制”和“出人意外的平安”。

这些来自过去的声音响彻全篇,却终究为属于当下和未来的音乐所掩盖。

《变形记》作于公元八年,《荒原》引用了其中菲洛墨拉的歌。

流行音乐与“新”节奏

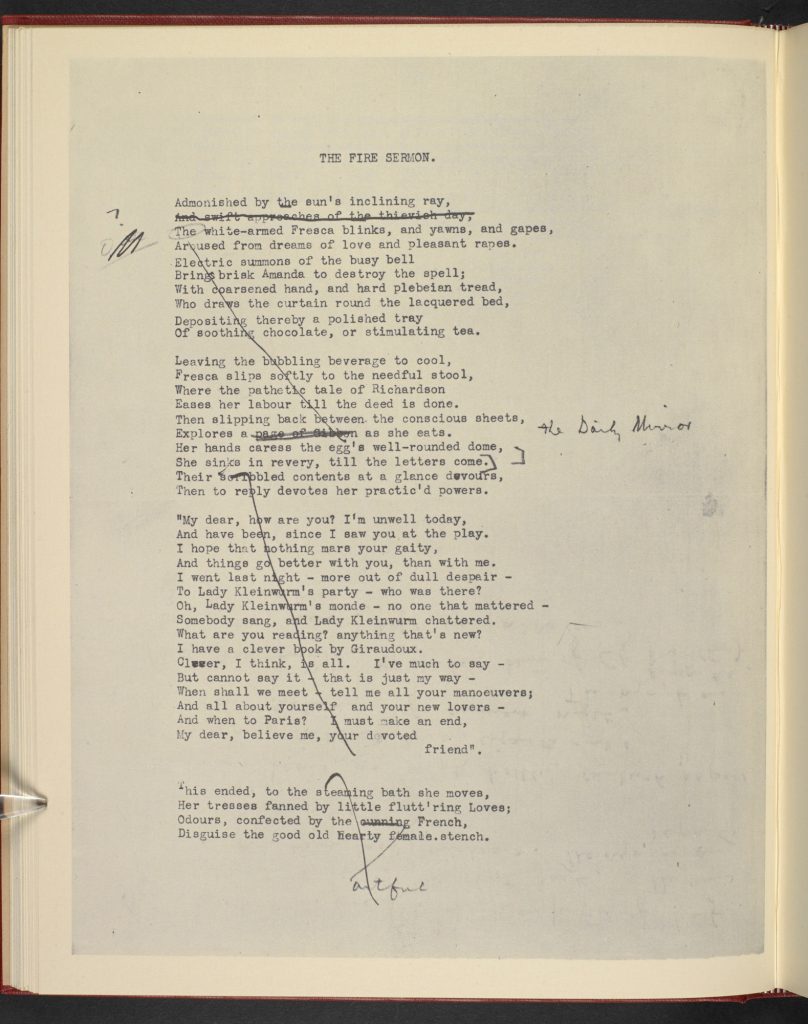

艾略特在1942年的文章《诗的音乐性》(‘The Music of Poetry’)中写道:“我认为诗人可以通过研究音乐学到许多东西,”但他又说,“到底需要多少音乐形式、技巧方面的知识,我不知道,因为我自己没有这种技巧知识。” [3] 然而,艾略特对当时的流行音乐可是相当熟悉。他的一位朋友罗伯特·吉鲁(Robert Giroux)就曾回忆艾略特有天晚上唱歌的情景:“柯恩的歌,他会的比我知道的都多。” [4] 乔治·M·柯恩(George M Cohan)是位相当高产的流行乐词作家。流行音乐对《荒原》的影响十分明显,从该诗的早期手稿就可见一斑,开篇几行就引了《我的伊芙琳》(‘My Eveline’,1901)、《西瓜藤边》(‘By the Watermelon Vine’,1904)、《茜草滑步舞》(‘The Cubanola Glide’,1904)三首金曲。[5] 虽然最终版中,这些歌曲片段都被删去,但字里行间仍能看出向杂耍剧场、拉格泰姆音乐和爵士乐致敬的痕迹。

杂耍剧场的影响

杂耍剧场深深影响了《荒原》的谋篇布局。杂耍剧场里,娱乐形式多样,前后可能毫不相关:深情的情歌之后,可能是一出喜剧、一场通灵或者一台魔术。《荒原》也在不同场景和口吻之间快速切换,其中不乏梭梭屈里士夫人(Madame Sosostris)和她那“毒的纸牌”,以及丽儿咄咄逼人的谈话对象之类的“名角儿”——无论是整体结构,还是其中各色人物,《荒原》都像极了杂耍剧场的舞台。

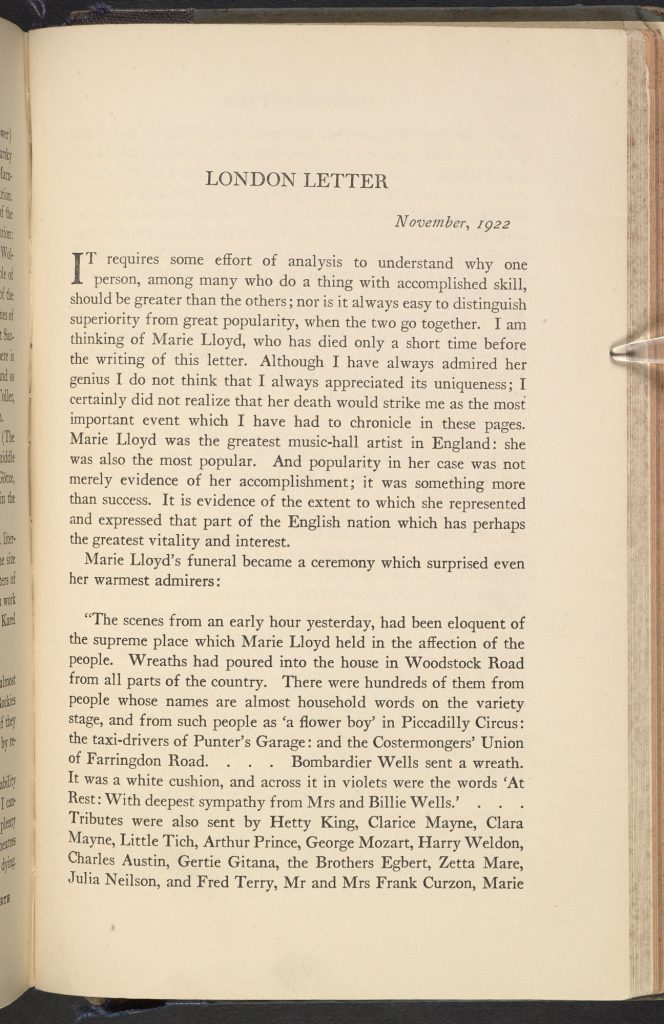

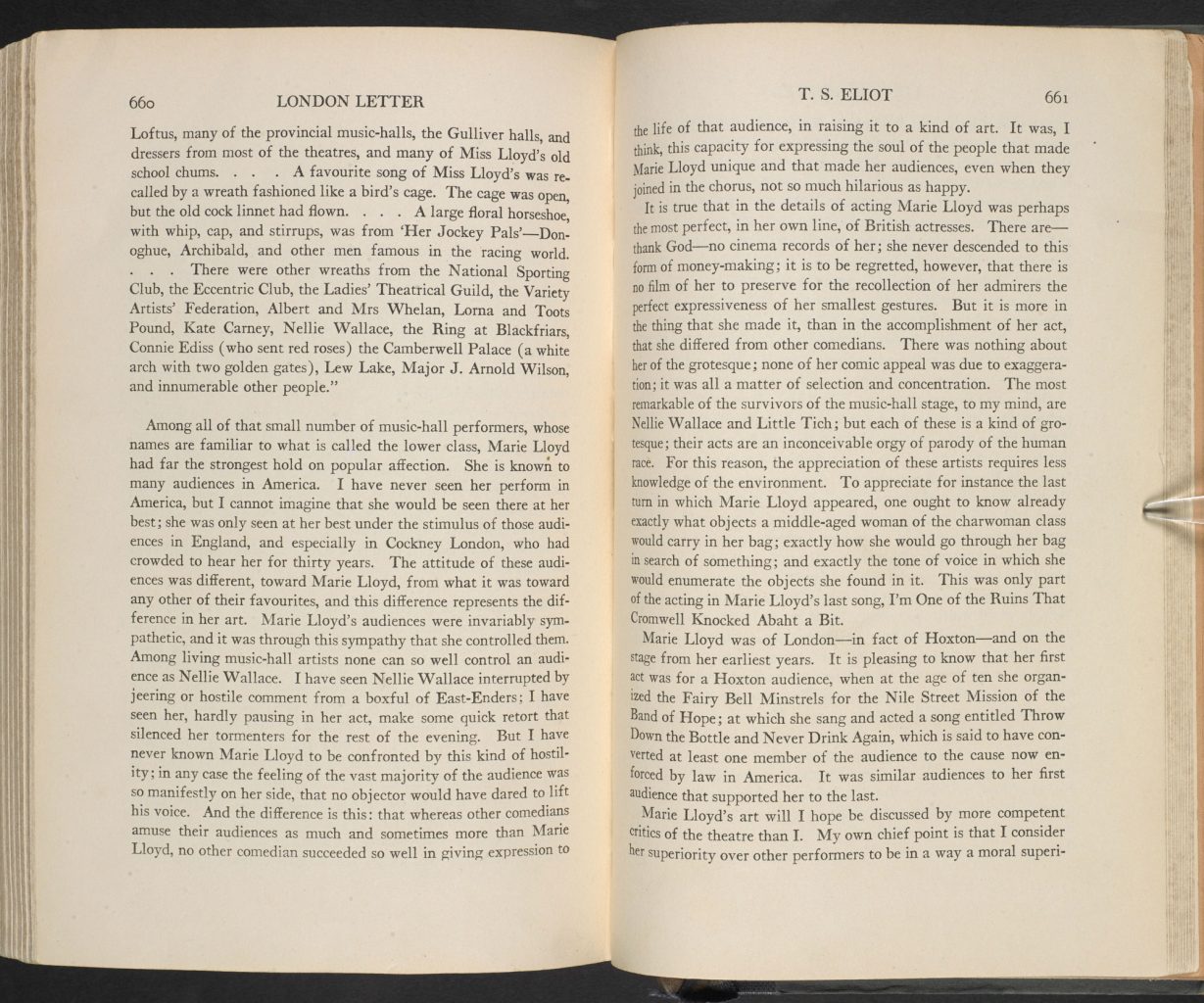

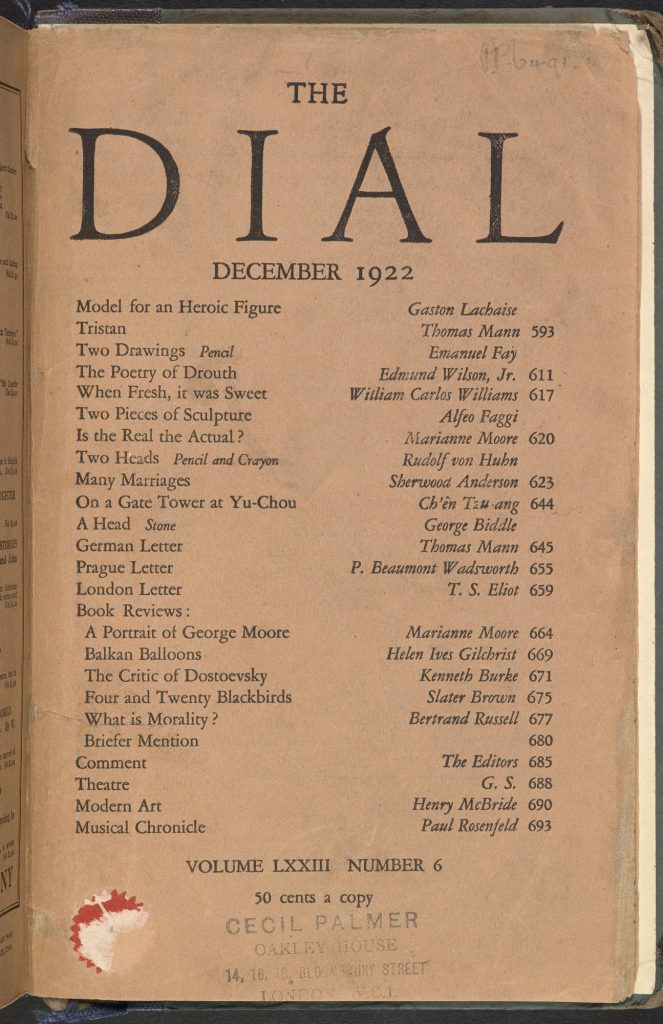

这是艾略特为杂耍剧场女星玛丽·劳埃德(Marie Lloyd)所作的悼文,作于1922年十二月。

这是艾略特为杂耍剧场女星玛丽·劳埃德(Marie Lloyd)所作的悼文,作于1922年十二月。

这是艾略特为杂耍剧场女星玛丽·劳埃德(Marie Lloyd)所作的悼文,作于1922年十二月。

这是艾略特为杂耍剧场女星玛丽·劳埃德(Marie Lloyd)所作的悼文,作于1922年十二月。

《荒原》出版数月后,艾略特为杂耍剧场女星玛丽·劳埃德作了一篇悼文,他在文中指出,劳埃德的才华,在于能以最幽默的方式,将人物模仿得生动传神:

要欣赏玛丽·劳埃德则不然。例如,看她最近出场的一个小节目,人们应该知道属于打杂女工阶层的中年妇女会在提包里放些什么,她寻找起包里的东西来会是怎么个样子,她历数包中物件又会用什么语调。[6]

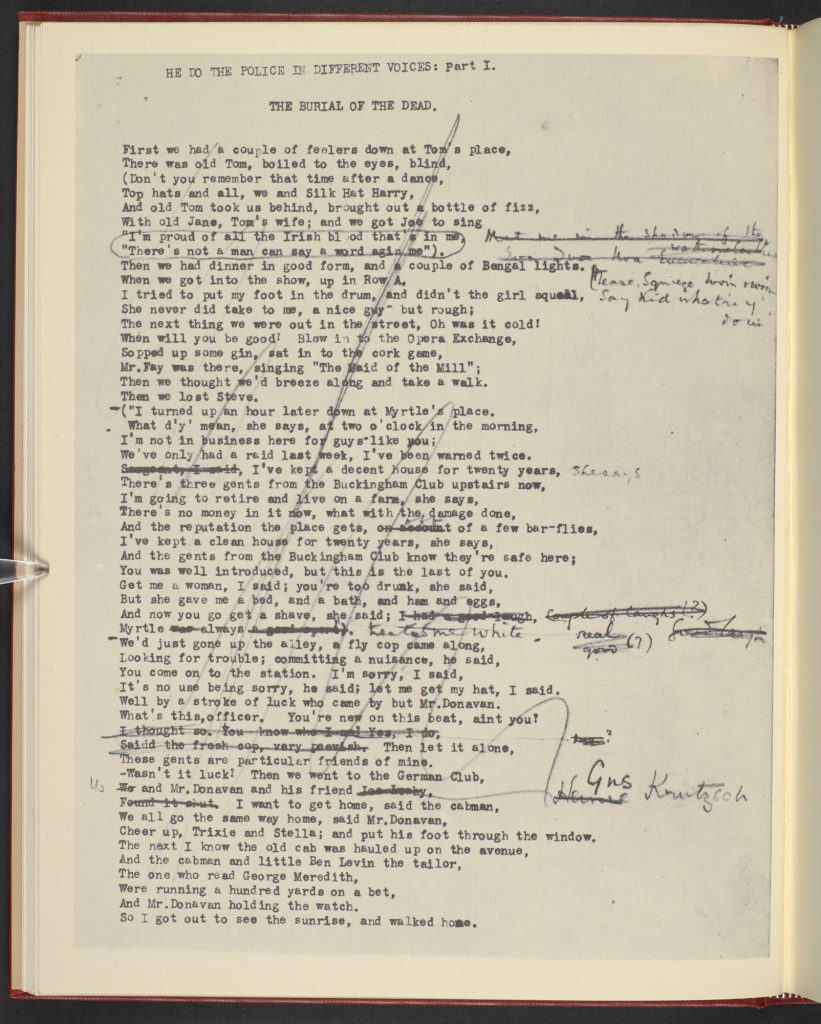

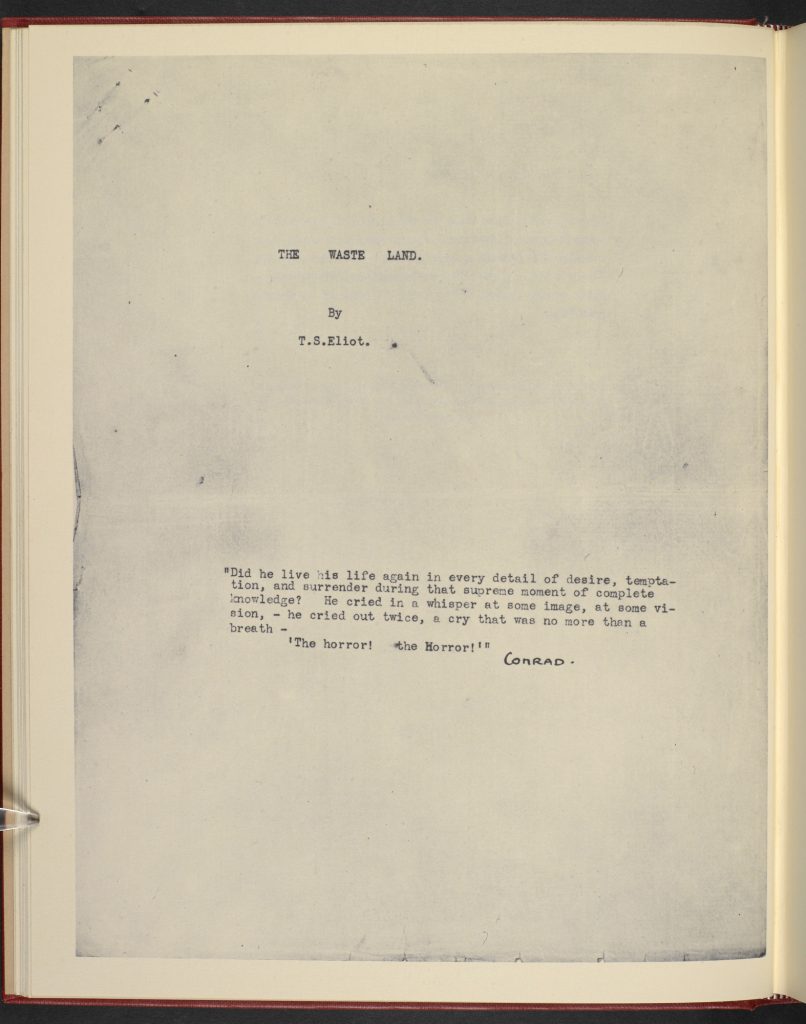

《荒原》首次出版四天后,便是劳埃德的风光大葬。对艾略特而言,她既是艺术家,也是他创作灵感的源泉。《荒原》第一节的初稿题为“他用不同的声音扮警察”(‘He Do the Police in Different Voices’),取自查尔斯·狄更斯(Charles Dickens)的《我们共同的朋友》(Our Mutual Friends,1864),是书中穷寡妇贝蒂·希格登(Betty Higden)称赞她“读报纸可读得真美” [7] 的养子斯洛皮(Sloppy)时说的。“不同的声音”指斯洛皮读报时绘声绘色的表现,也能形容杂耍剧场保留节目的鲜活、即兴。玛丽·劳埃德扮演“属于打杂女工阶层的中年妇女”,同样体现在《荒原》第二段——“对弈”(‘A Game of Chess’)结尾处丽儿与埃尔伯特登场的地方:

丽儿的丈夫退伍的时候,我说——

我毫不含糊,我自己对她说,

请快些,时间到了

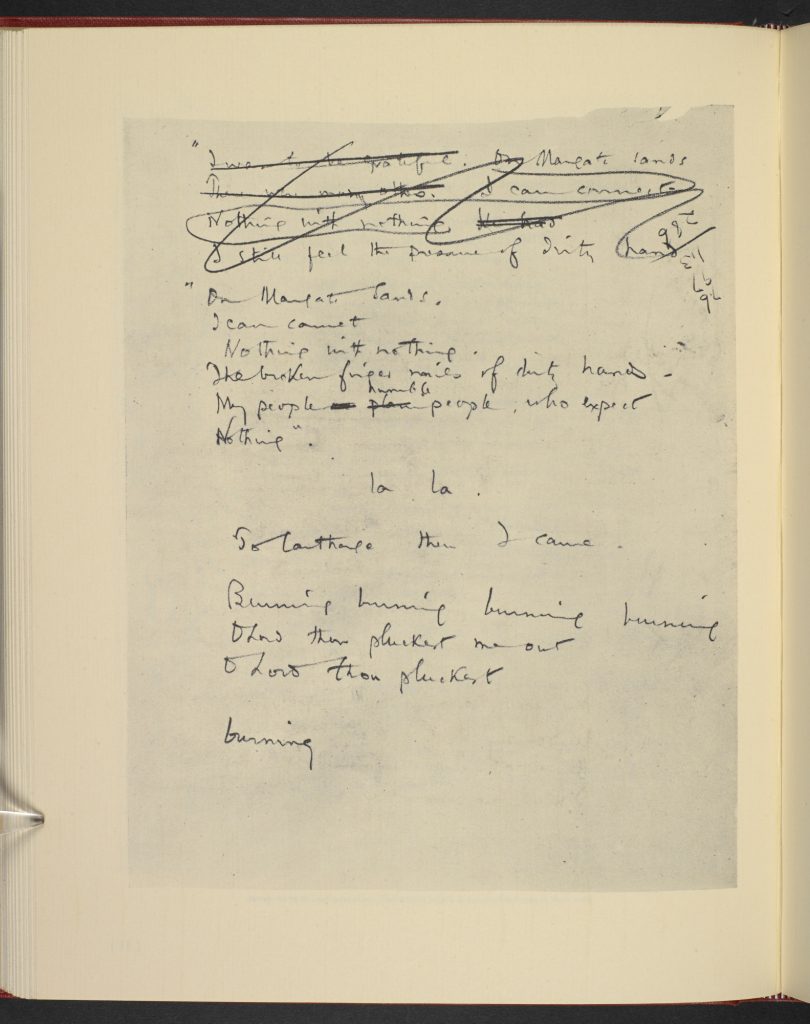

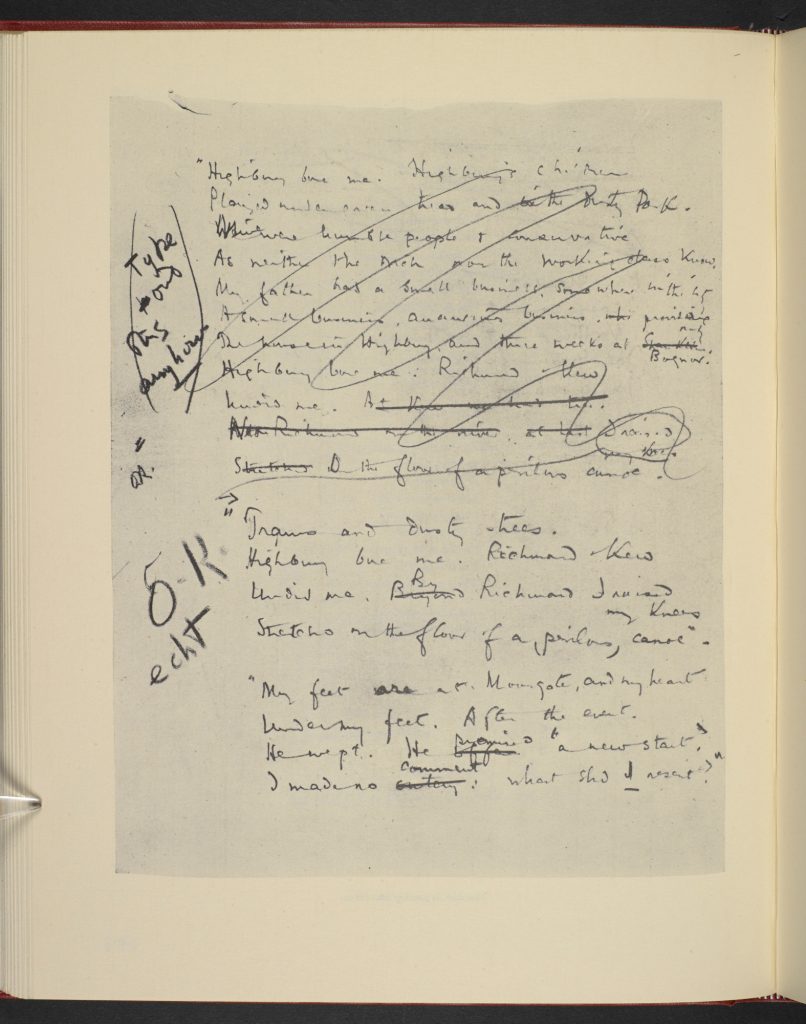

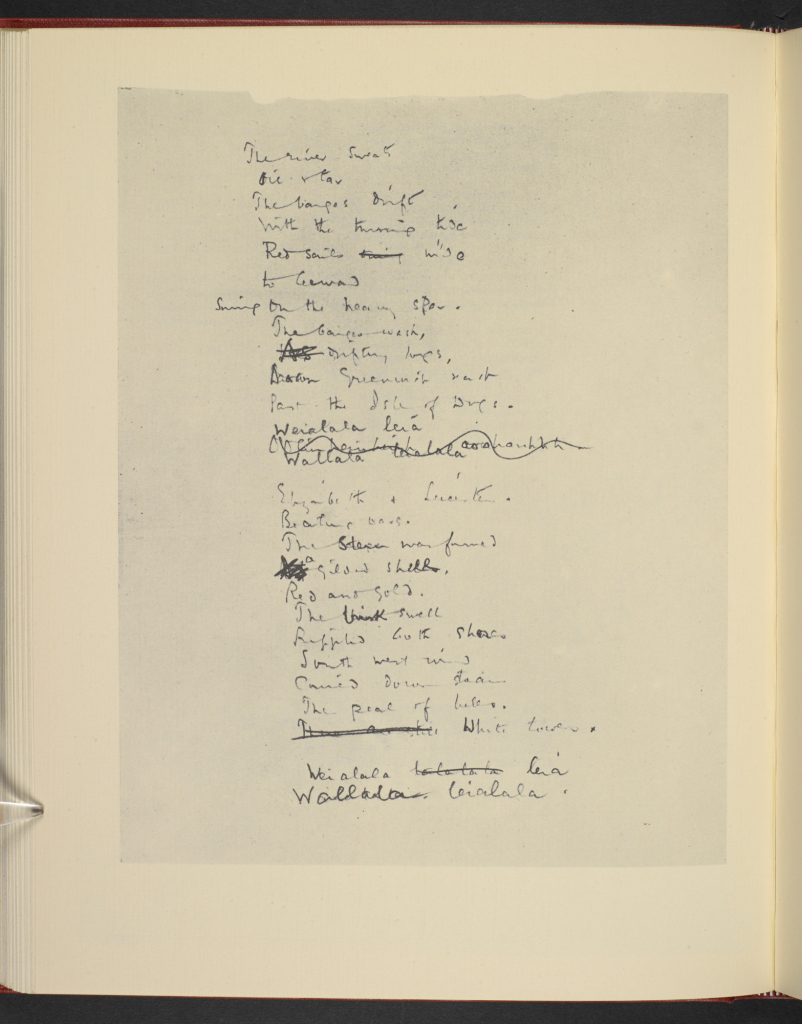

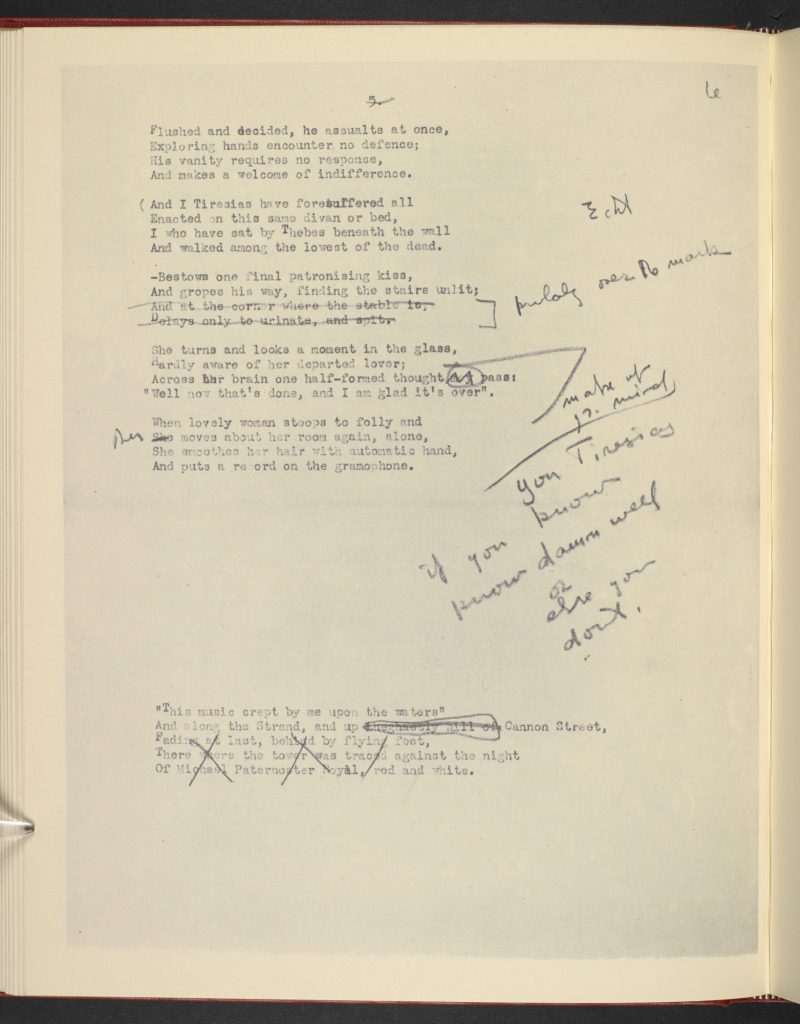

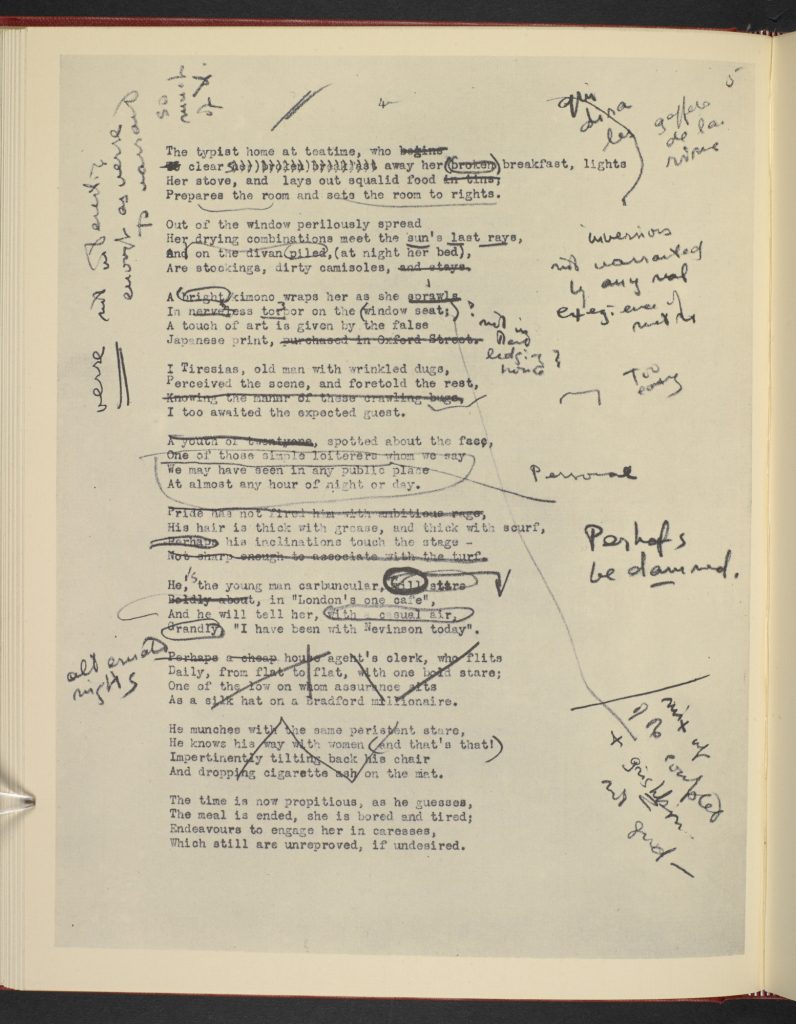

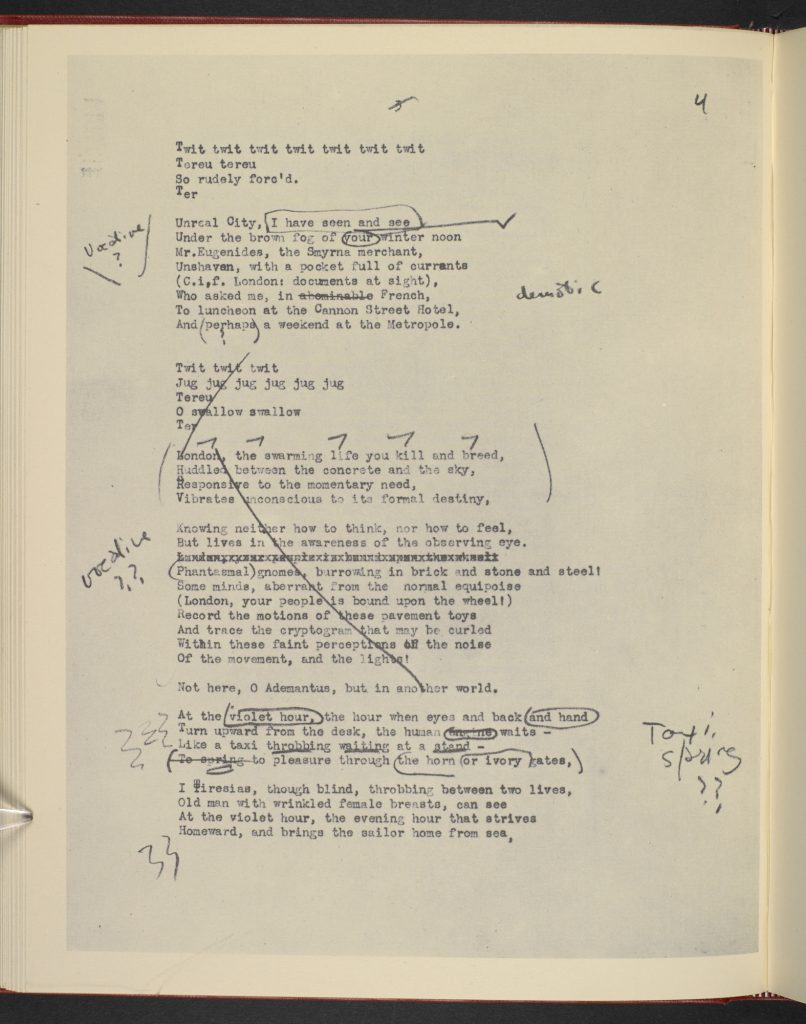

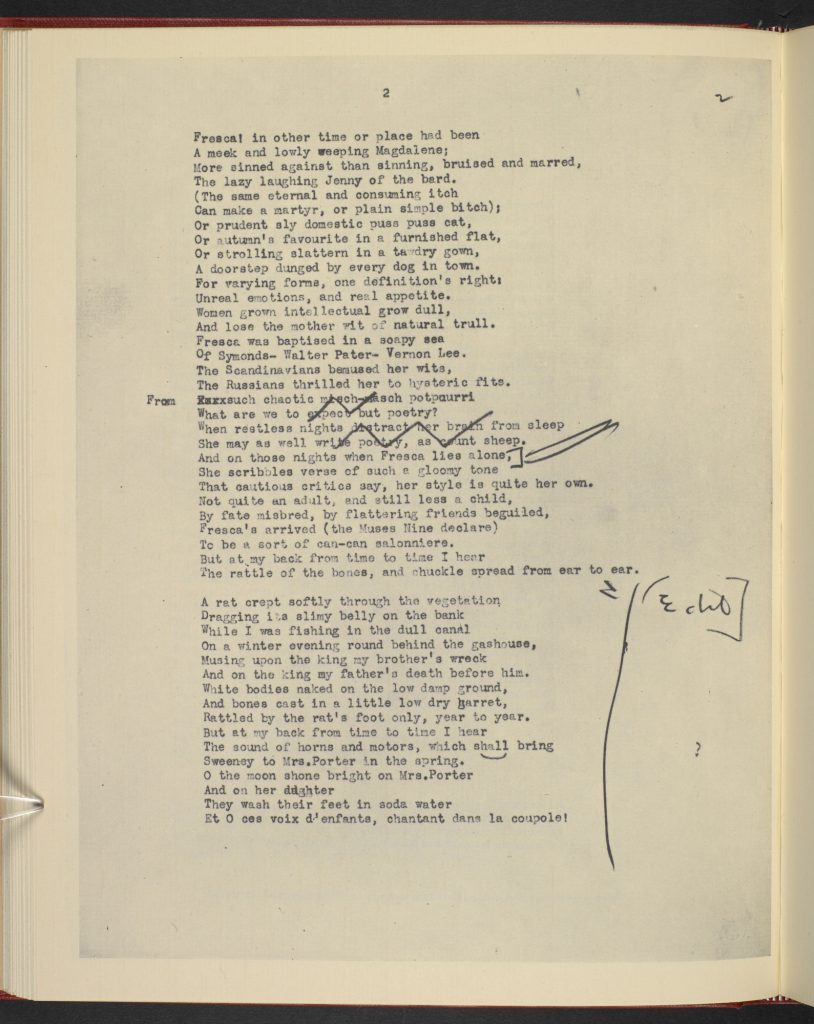

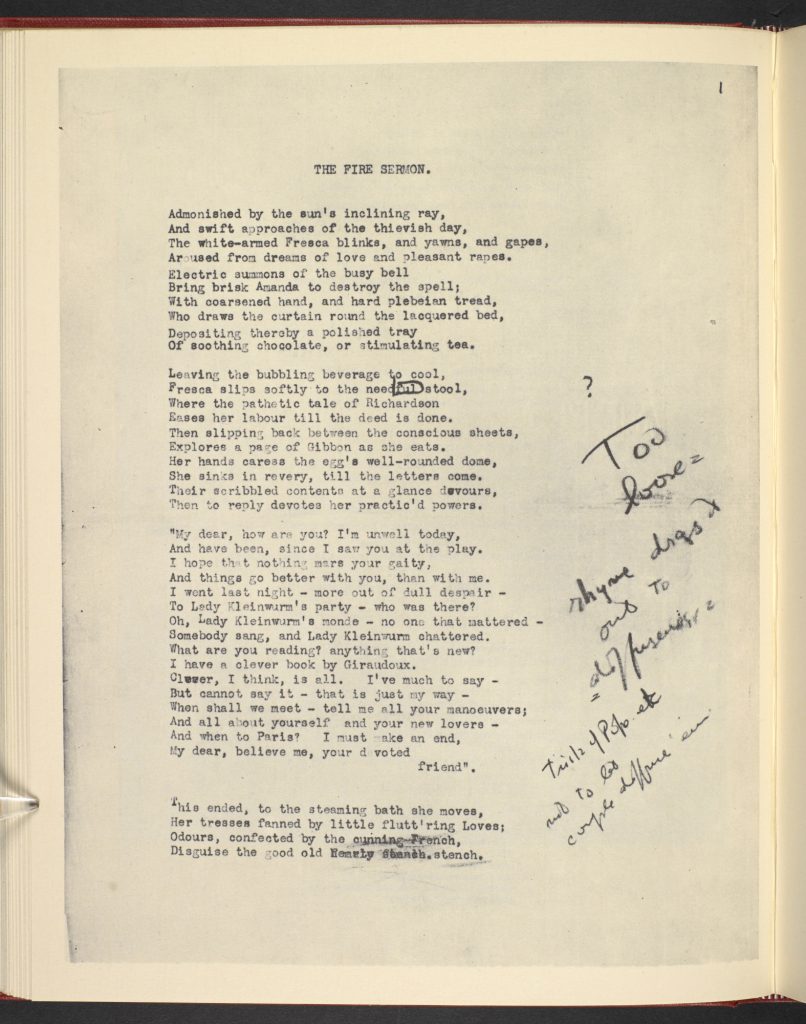

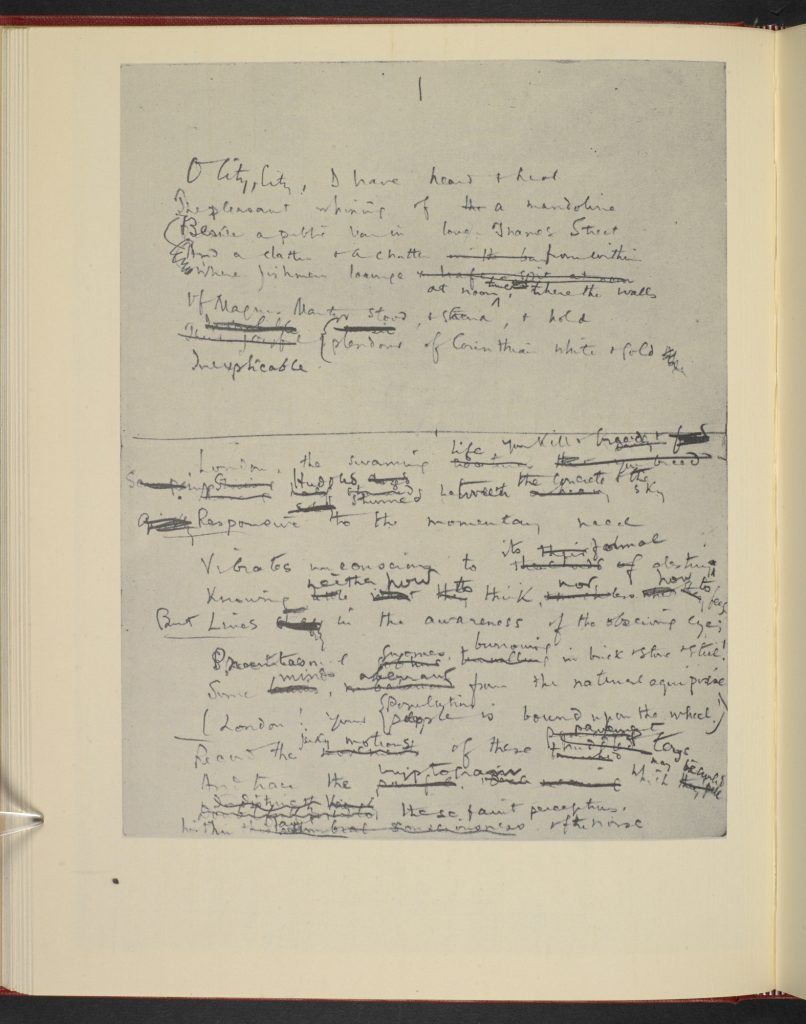

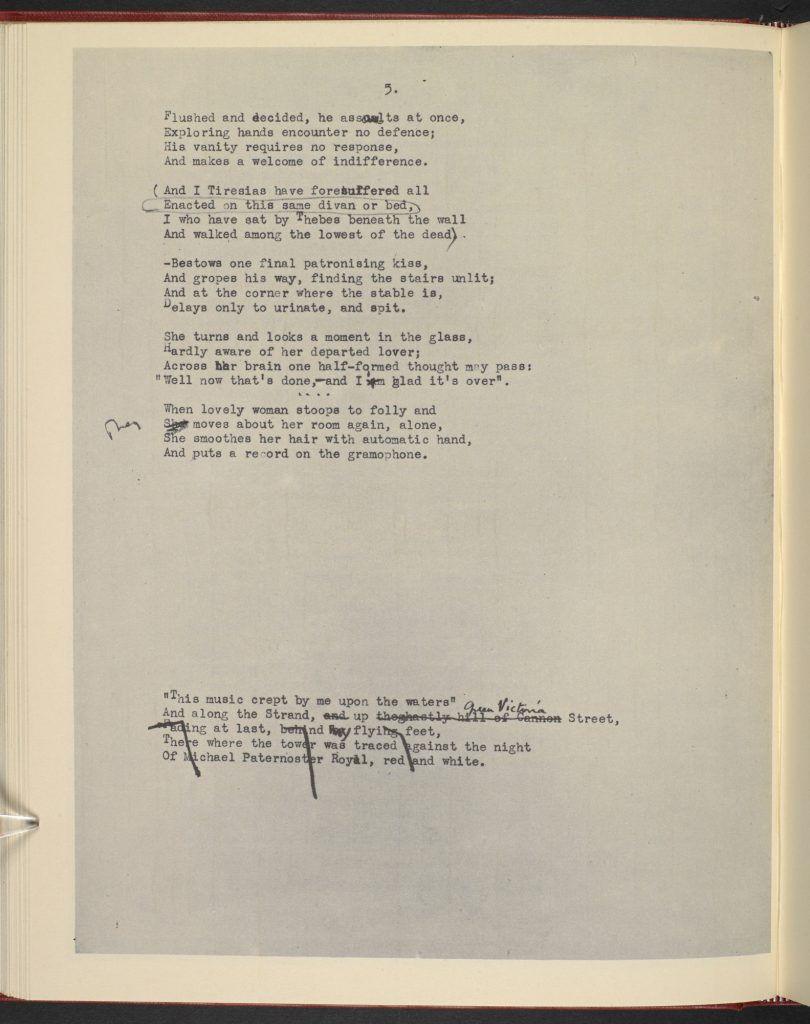

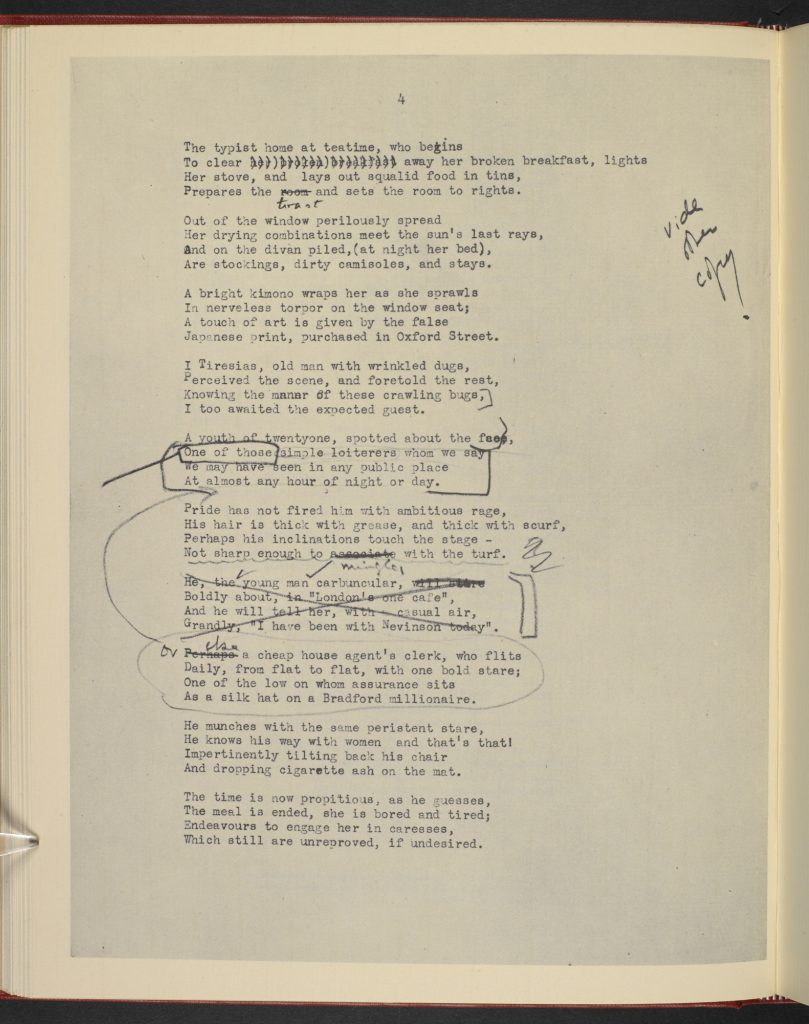

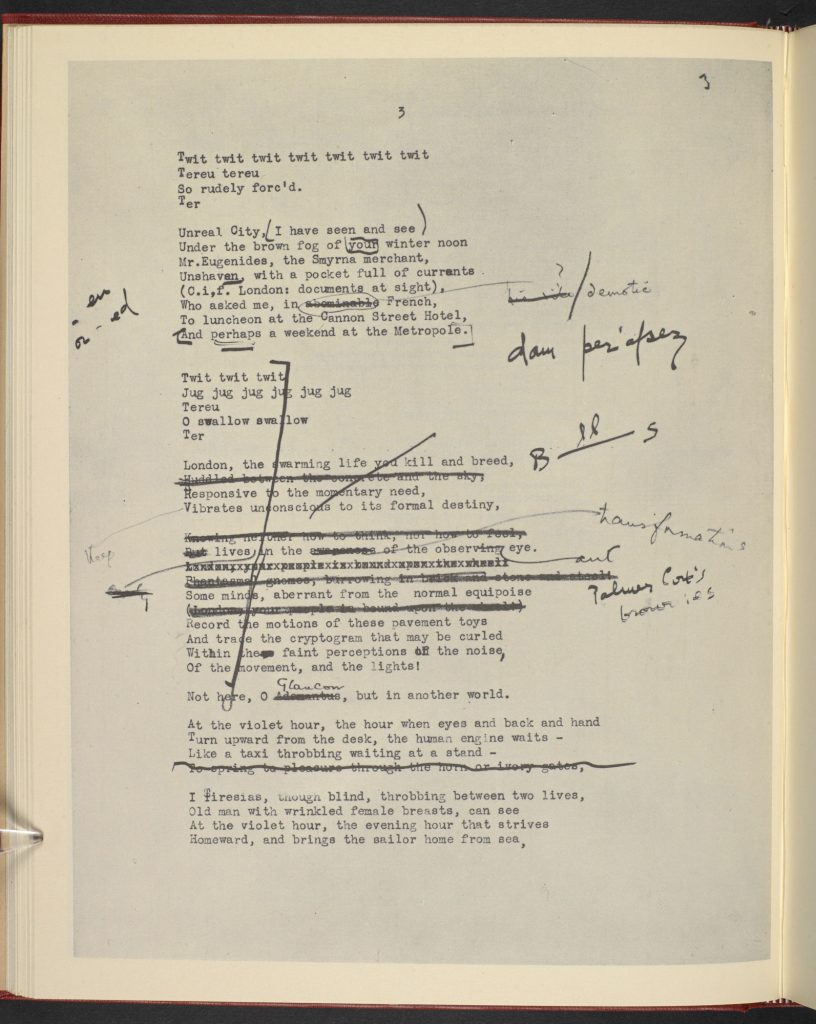

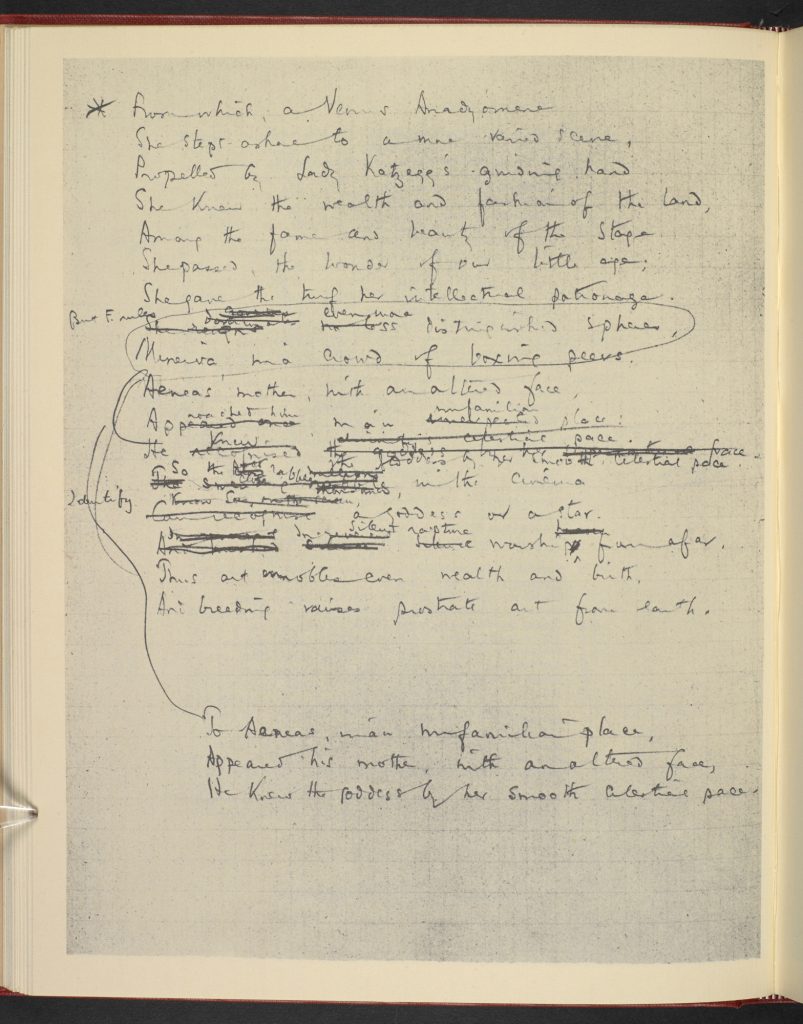

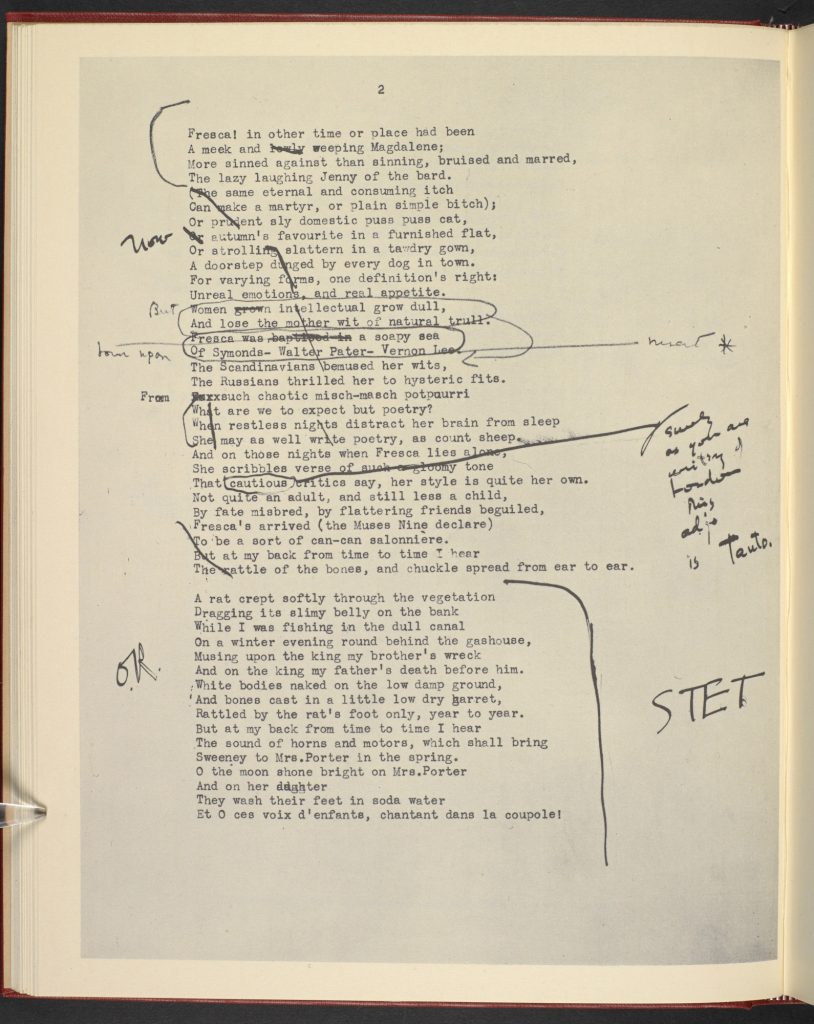

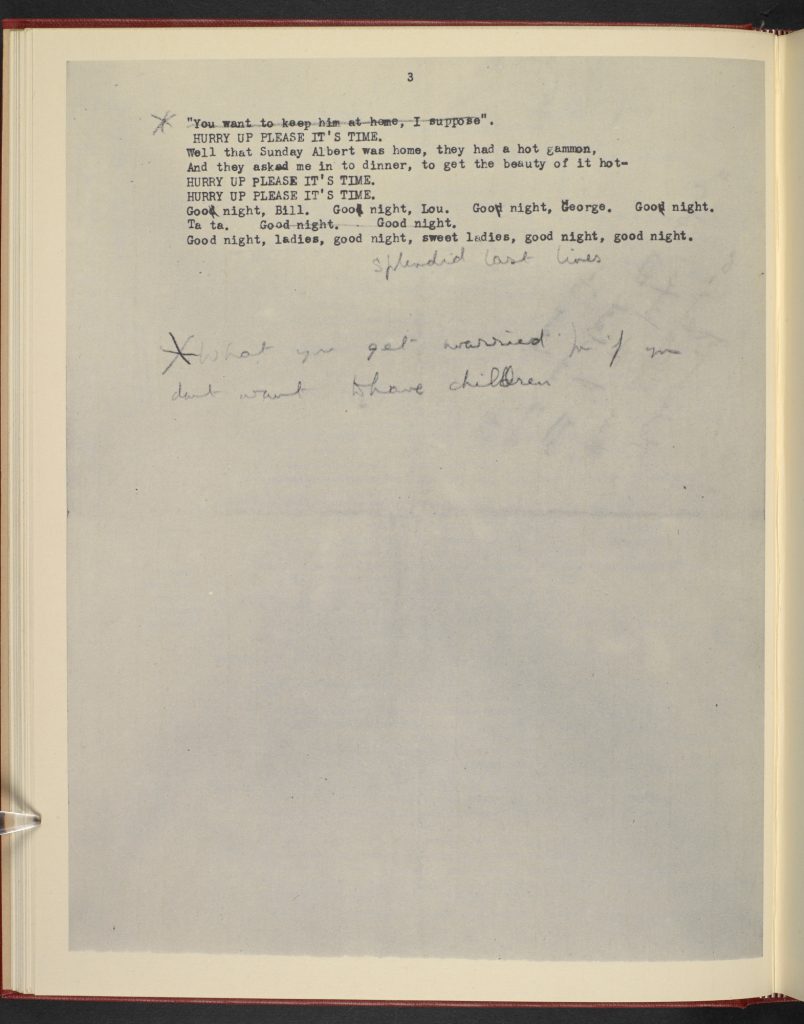

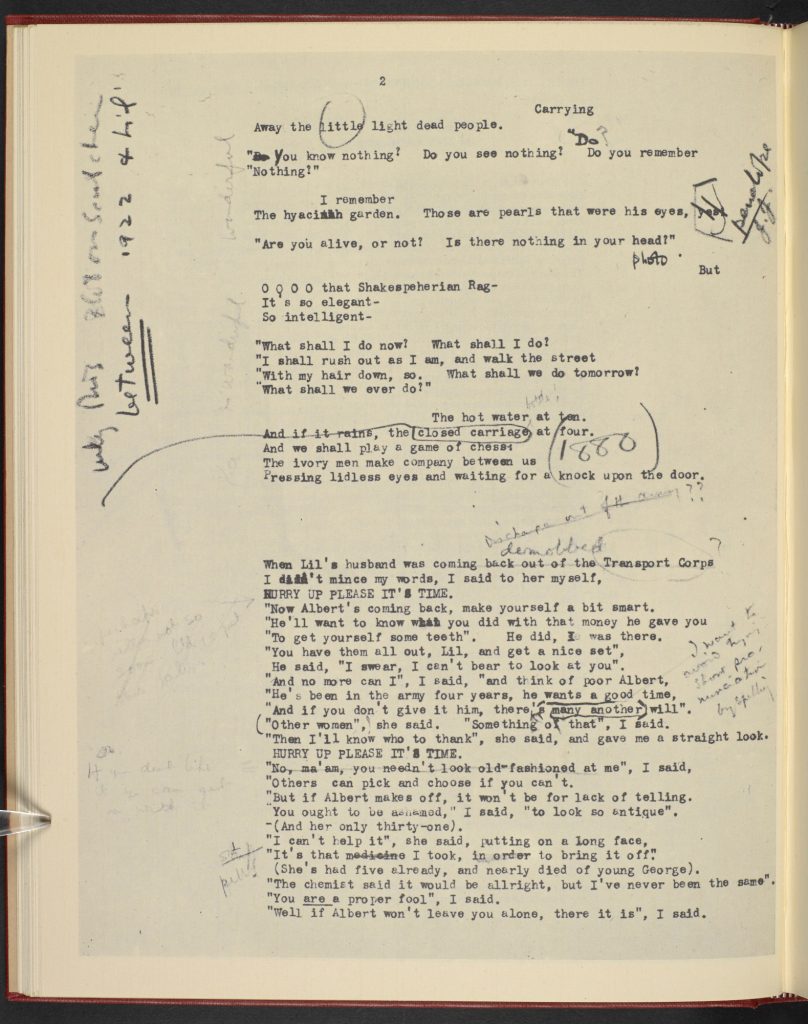

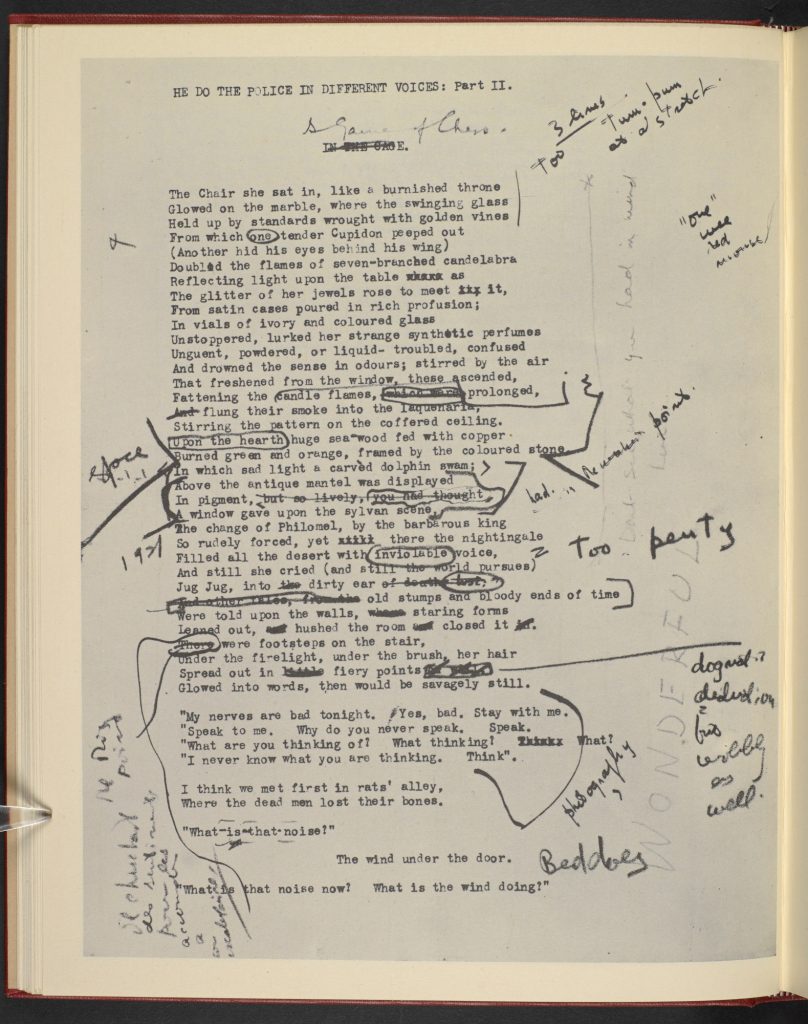

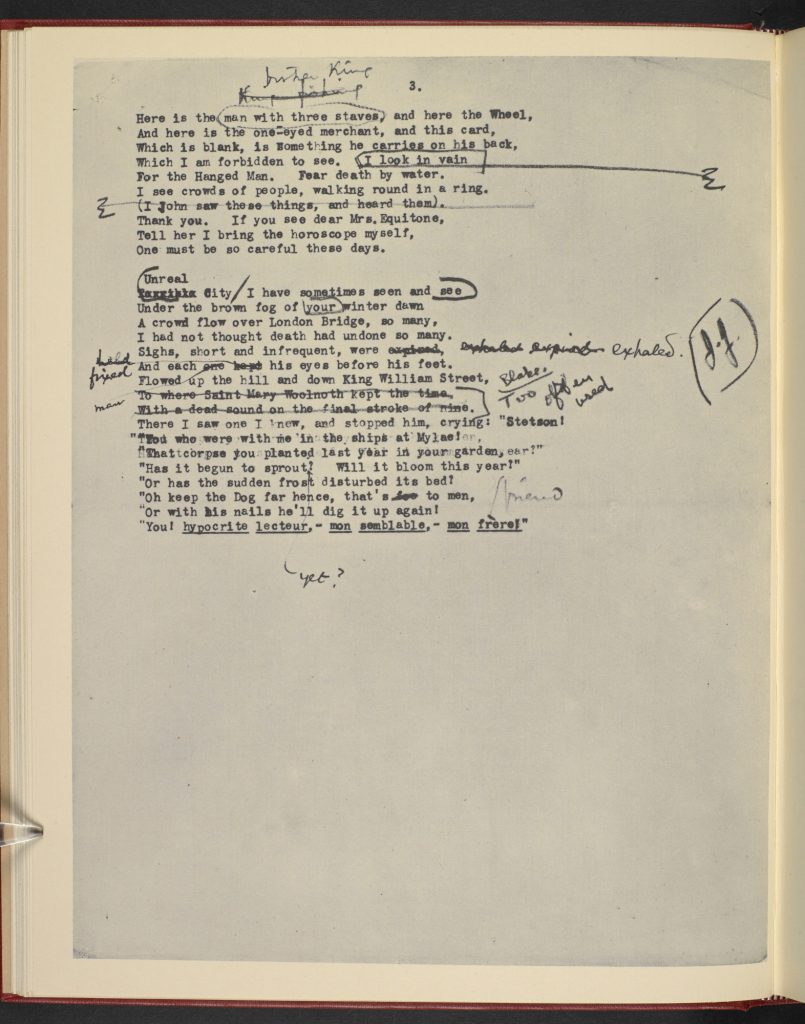

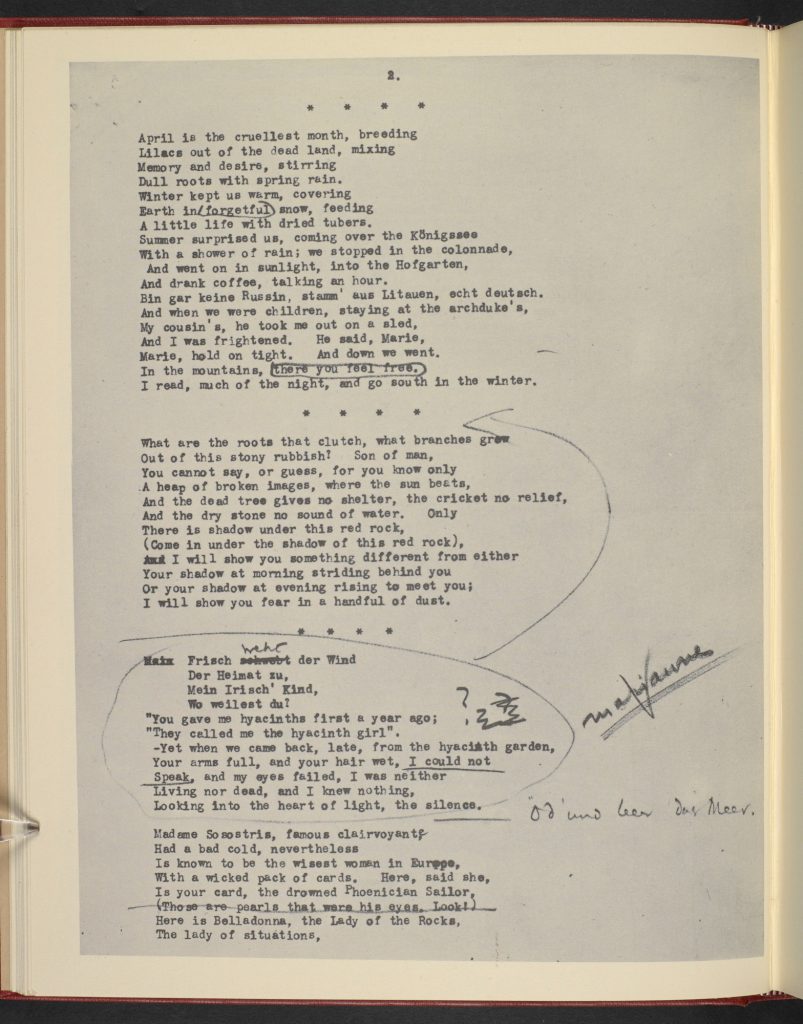

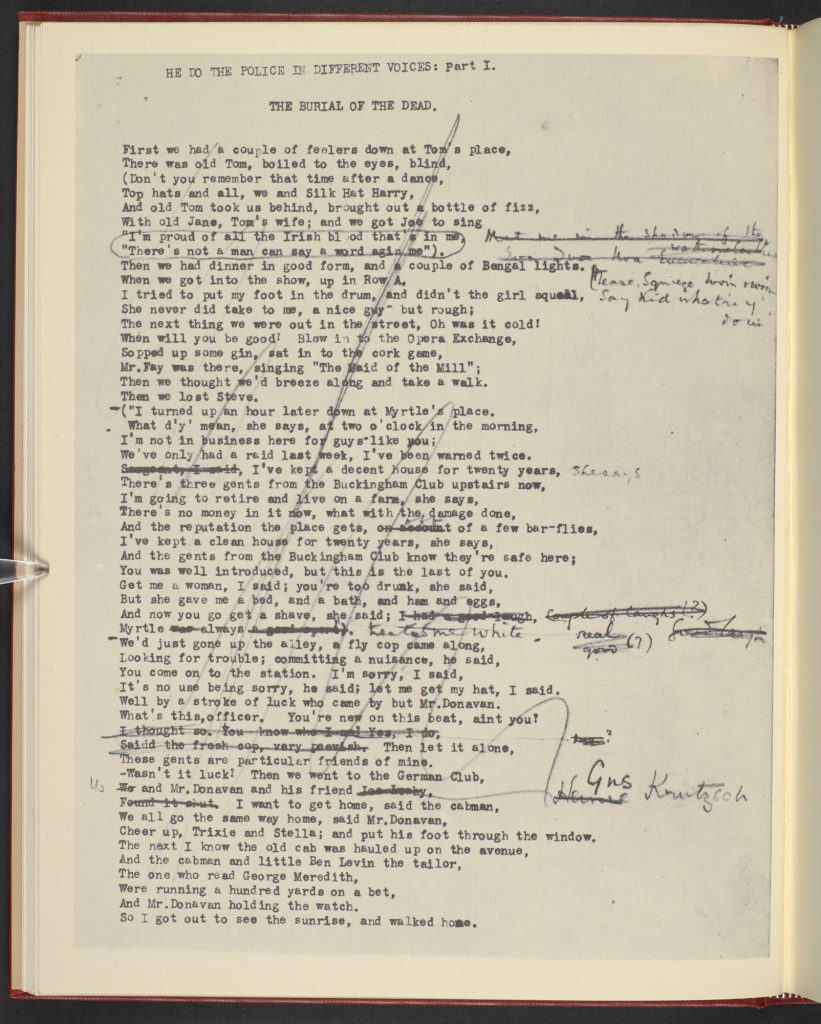

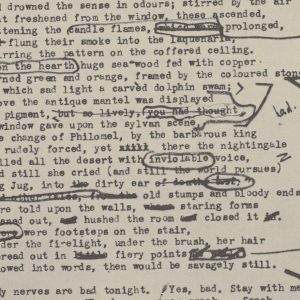

《荒原》手稿上,能看到该诗最早的题目“他用不同的声音扮警察”,取自查尔斯·狄更斯的小说《我们共同的朋友》。

《荒原》手稿上,能看到该诗最早的题目“他用不同的声音扮警察”,取自查尔斯·狄更斯的小说《我们共同的朋友》。

《荒原》手稿上,能看到该诗最早的题目“他用不同的声音扮警察”,取自查尔斯·狄更斯的小说《我们共同的朋友》。

《荒原》手稿上,能看到该诗最早的题目“他用不同的声音扮警察”,取自查尔斯·狄更斯的小说《我们共同的朋友》。

《荒原》手稿上,能看到该诗最早的题目“他用不同的声音扮警察”,取自查尔斯·狄更斯的小说《我们共同的朋友》。

《荒原》手稿上,能看到该诗最早的题目“他用不同的声音扮警察”,取自查尔斯·狄更斯的小说《我们共同的朋友》。

《荒原》手稿上,能看到该诗最早的题目“他用不同的声音扮警察”,取自查尔斯·狄更斯的小说《我们共同的朋友》。

《荒原》手稿上,能看到该诗最早的题目“他用不同的声音扮警察”,取自查尔斯·狄更斯的小说《我们共同的朋友》。

《荒原》手稿上,能看到该诗最早的题目“他用不同的声音扮警察”,取自查尔斯·狄更斯的小说《我们共同的朋友》。

《荒原》手稿上,能看到该诗最早的题目“他用不同的声音扮警察”,取自查尔斯·狄更斯的小说《我们共同的朋友》。

《荒原》手稿上,能看到该诗最早的题目“他用不同的声音扮警察”,取自查尔斯·狄更斯的小说《我们共同的朋友》。

《荒原》手稿上,能看到该诗最早的题目“他用不同的声音扮警察”,取自查尔斯·狄更斯的小说《我们共同的朋友》。

《荒原》手稿上,能看到该诗最早的题目“他用不同的声音扮警察”,取自查尔斯·狄更斯的小说《我们共同的朋友》。

《荒原》手稿上,能看到该诗最早的题目“他用不同的声音扮警察”,取自查尔斯·狄更斯的小说《我们共同的朋友》。

《荒原》手稿上,能看到该诗最早的题目“他用不同的声音扮警察”,取自查尔斯·狄更斯的小说《我们共同的朋友》。

《荒原》手稿上,能看到该诗最早的题目“他用不同的声音扮警察”,取自查尔斯·狄更斯的小说《我们共同的朋友》。

《荒原》手稿上,能看到该诗最早的题目“他用不同的声音扮警察”,取自查尔斯·狄更斯的小说《我们共同的朋友》。

《荒原》手稿上,能看到该诗最早的题目“他用不同的声音扮警察”,取自查尔斯·狄更斯的小说《我们共同的朋友》。

《荒原》手稿上,能看到该诗最早的题目“他用不同的声音扮警察”,取自查尔斯·狄更斯的小说《我们共同的朋友》。

《荒原》手稿上,能看到该诗最早的题目“他用不同的声音扮警察”,取自查尔斯·狄更斯的小说《我们共同的朋友》。

《荒原》手稿上,能看到该诗最早的题目“他用不同的声音扮警察”,取自查尔斯·狄更斯的小说《我们共同的朋友》。

《荒原》手稿上,能看到该诗最早的题目“他用不同的声音扮警察”,取自查尔斯·狄更斯的小说《我们共同的朋友》。

《荒原》手稿上,能看到该诗最早的题目“他用不同的声音扮警察”,取自查尔斯·狄更斯的小说《我们共同的朋友》。

噢噢噢噢这莎士比希亚式的爵士音乐——

艾略特在玛丽·劳埃德的悼文中指出,杂耍剧场将会被其他娱乐形式取代。他虽然害怕“每种乐器都被一百台留声机取代”的时代,却又十分享受新事物带来的惊喜。1920年一月,艾略特受邀出席一场布卢姆斯伯里派的聚会,有人开玩笑,要他扮成吟游诗人,带一把鲁特琴,他回复道:“我该带的应该是把爵士乐里的班卓琴。” [8]《荒原》里,同“爵士乐里的班卓琴”对应的是“那悦耳的曼陀铃的哀鸣”,仿佛传统与创新的重奏。诗中还有许多著名的诗行,也凸显出这样的“今昔交错”:

噢噢噢噢这莎士比希亚式的爵士音乐——

它是这样文静

这样聪明

“莎士比亚”中多出的一个音节,表示莎士比亚这位英国文豪和他代表的文化资本,被拉格泰姆音乐“拉”出了原先的形态,又用切分音彻底改造,焕然一新。非裔美国作家拉尔夫·艾利森(Ralph Ellison)认为,《荒原》的杰出之处在于,“它的节奏比黑人诗人的作品还像爵士乐。” [9]

拉格泰姆音乐以及从中衍生的爵士乐,为《荒原》粗糙刺耳的旋律和突然、连绵的押韵提供了重要灵感。“火诫”就描述了一位打字员和她“那长疙瘩的青年”——这对“拉格泰姆”情侣间不甚热情的打情骂俏,语言风格模仿的正是他们可能喜欢的拉格泰姆:

时机现在倒是合式,他猜对了,

饭已经吃完,她厌倦又疲乏,

试着抚摸抚摸她虽说不受欢迎,也没收到责骂。

拉格泰姆“让方言土语成了歌词的一种”,歌词“多并列短语,多用行间韵,句子停顿不合常规”。[10]艾略特的诗行也因长度简短、节奏切分、押韵紧凑,而具有一种标志性的“律动”。当然,当情人走后,打字员就“机械地用手抚平了头发,又随手/在留声机上放上一张片子”。艾略特在《荒原》的注释中,称这场情人幽会为“这首诗的本体”,其风格一如既往,紧扣当下。

当下与过往

《荒原》中的声音,往往分不清来自何时。全诗最后一部分“雷霆的话”中,回响着的声音都不属于特定年代,无论是“只有枯干的雷没有雨”“水的响声”“知了/和枯草同唱”“蜂雀类的画眉”,还是“慈母悲伤的呢喃声”“引起回忆的钟”“咯咯喔喔咯咯喔喔”,所有这些雷声水声、叫声闹声,都与杂耍剧院里的污言秽语、拉格泰姆音乐的摄人魅力等新奇事物形成鲜明对比。如此差异,恰巧表明《荒原》统合传统与现代的宏愿。传统、固化的文化被解构成“片段”,“拉”出原先背景,成了“莎士比希亚式”。而这些片段又因流行音乐那四射的活力而重焕生机,经诗人之手构成了一篇全新的乐章。

《荒原》在无线电城

如果说《荒原》中各种声音相互冲突像是给收音机调台,那艾略特最后在收音机上演绎《荒原》也理所应当。起初,艾略特对这种新技术还心有疑虑,但1929年,他就向新成立的英国广播公司(British Broadcasting Corporation, BBC)去信,希望播送一套系列演讲。双方的合作持续了三十五年,其间艾略特播出了至少八十三集节目,每集节目,他都格外留意语气和表达,从而与听众融洽互动,而非单方面的宣教。1946年,艾略特到访纽约,来到了美国国家广播公司(National Broadcasting Company, NBC)无线电城演播室(Radio City Studio)录制《荒原》的朗诵。借此机会,艾略特得以为后人亲身演绎诗中“不同的声音”。或许,欣赏《荒原》最好的方式正是聆听;如此,你才能捕捉到诗中的音乐、切分和声响。

脚注

- 本文所引《荒原》译文,均出自T·S·艾略特:《荒原:艾略特诗选》(赵萝蕤 译),北京:人民文学出版社,2016年。

- Ted Hughes, A Dancer to God: Tributes to T. S. Eliot (London: Faber & Faber, 1992).

- T S Eliot, 'The Music of Poetry' (1942), in Selected Prose of T. S. Eliot, ed by Frank Kermode (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1975), p. 112.

- Lyndall Gordon, Eliot's New Life (Oxford: Oxford University Press, 1988), p. 343.

- T S Eliot, The Waste Land: AFacsimile and Transcript of the Original Drafts Including the Annotations of Ezra Pound, ed. by Valerie Eliot (London: Faber & Faber, 2011), p. 125.

- T·S·艾略特:《现代教育和古典文学:艾略特文集·论文》(李赋宁 王恩衷 译),上海:上海译文出版社,2012年,第240页。

- 查尔斯·狄更斯:《我们共同的朋友》(智量 译),上海:上海译文出版社,1986年,第285页。

- Letters of T. S. Eliot Volume 1 (1898-1922), ed. by Valerie Eliot and Hugh Haughton (London: Faber & Faber, 2009), p. 448.

- Ralph Ellison, Shadow and Act (New York: Random House, 1964), p. 161.

- Philip Furia, The Poets of Tin Pan Alley: A History of America's Greatest Lyrics (New York: Oxford University Press, 1990), p. 49.

文章翻译:郑瀚文

文章内容可通过“创作共享”版权许可(Creative Commons License)使用传播

撰稿人: 凯瑟琳·穆林(Katherine Mullin)

凯瑟琳·穆林教授在利兹大学主要教授维多利亚时期以及现代主义时期文学。她的学术专著包括:《乔伊斯,性与社会纯度》(James Joyce, Sexuality and Social Purity,剑桥大学出版社,2003年)以及《工作的女孩:小说,性和现代性》(Working Girls: Fiction, Sexuality and Modernity,牛津大学出版社,2016年)。

相关文章

《荒原》中的文学经典

T·S·艾略特的《荒原》中,多处提及其他文学作品,其中最重要的,莫过于莎士比亚、但丁、詹姆斯·乔伊斯和威廉·布莱克的作品。本文中,谢默斯·佩里将带您探寻这些作品。