《荒原》中的文学经典

T·S·艾略特(T S Eliot)的《荒原》(The Waste Land)[1] 中,多处提及其他文学作品,其中最重要的,莫过于莎士比亚(William Shakespeare)、但丁(Dante)、詹姆斯·乔伊斯(James Joyce)和威廉·布莱克(William Blake)的作品。本文中,谢默斯·佩里(Seamus Perry)将带您探寻这些作品。

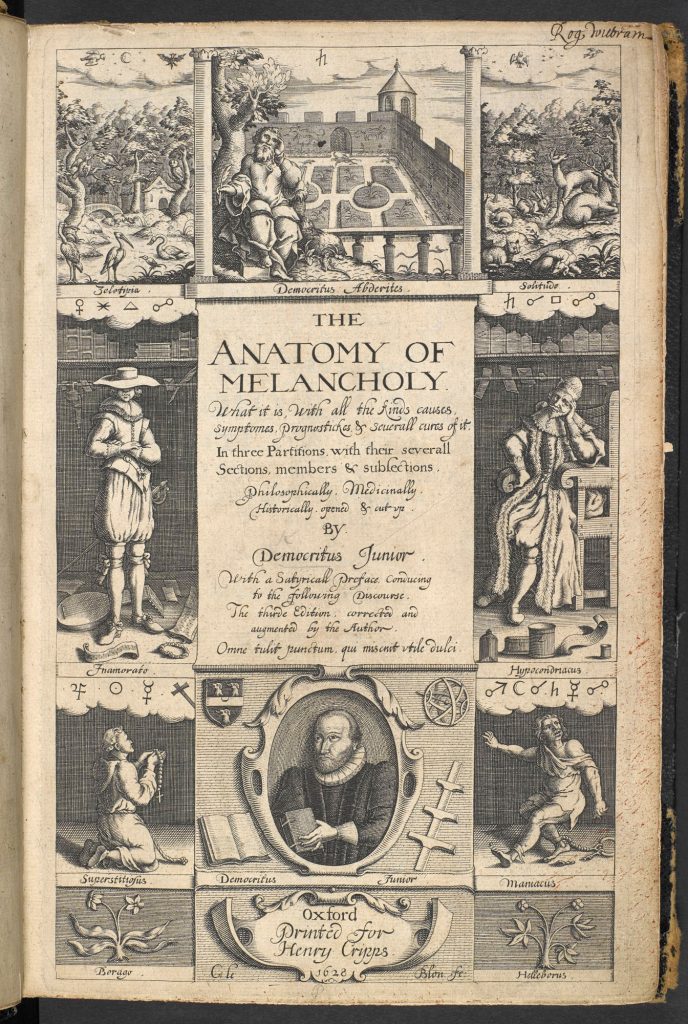

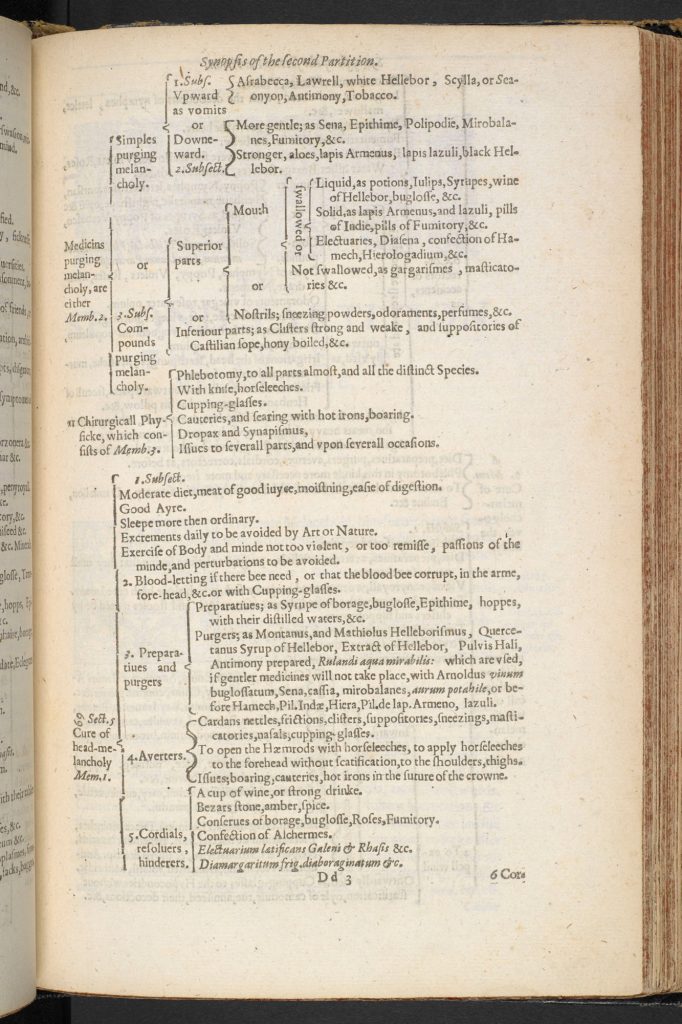

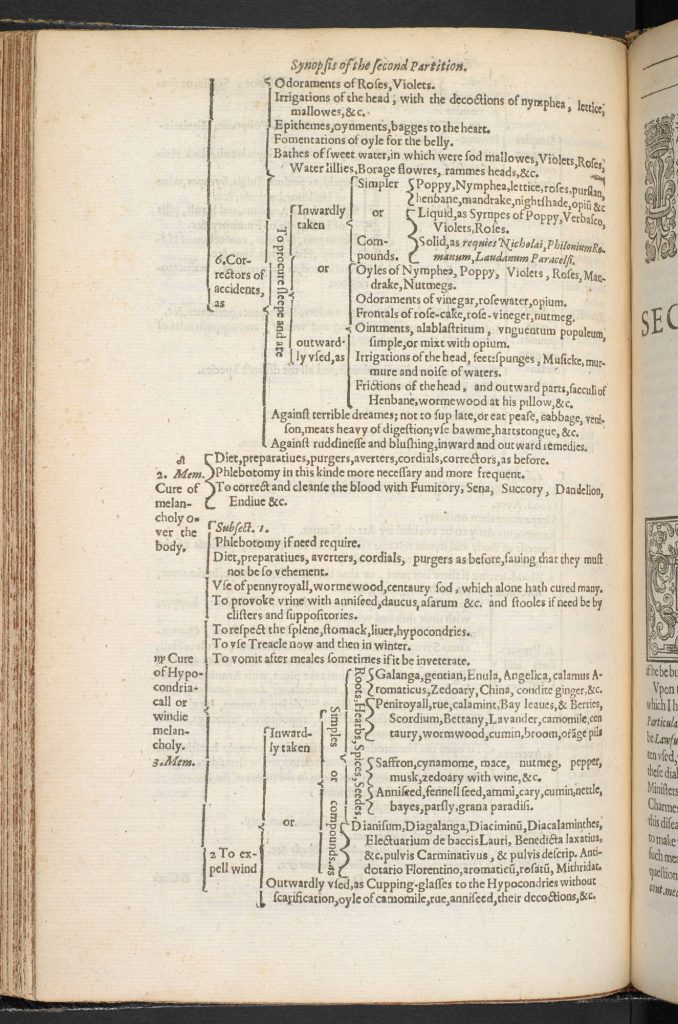

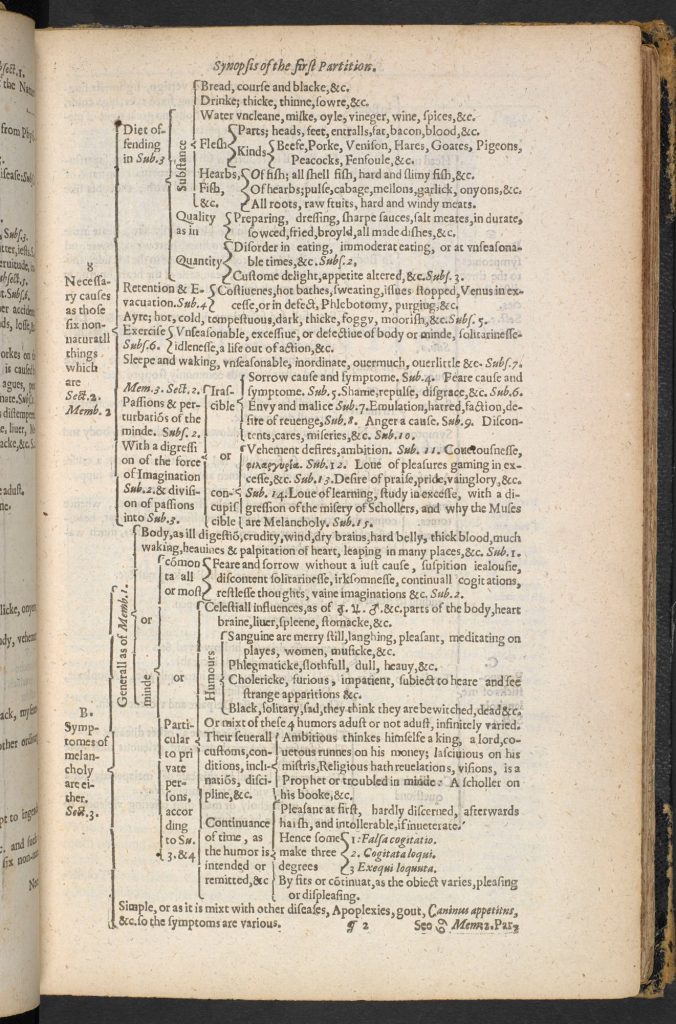

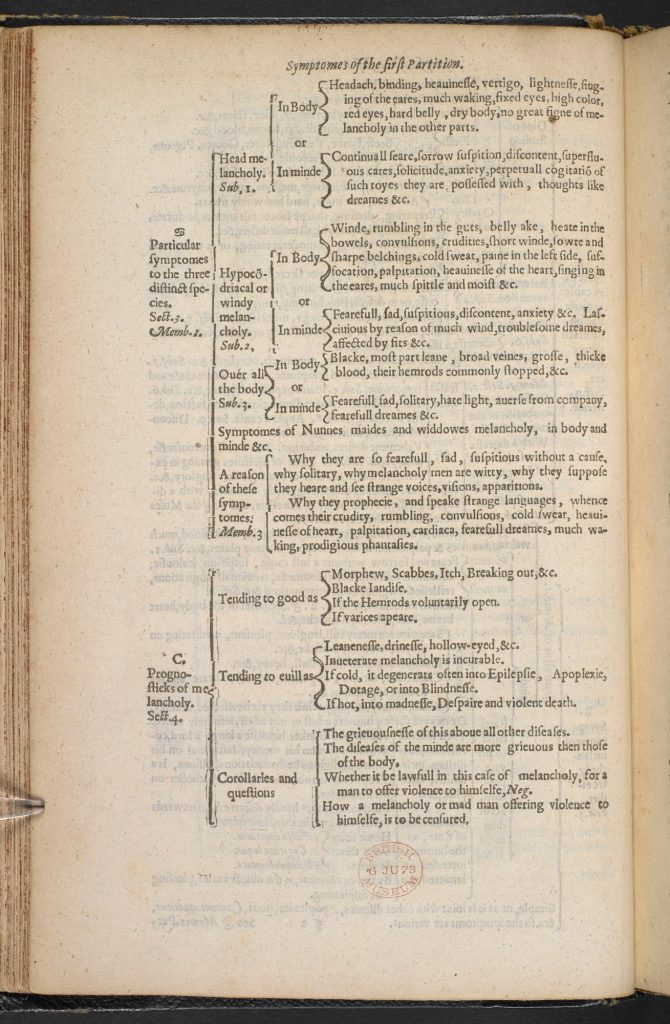

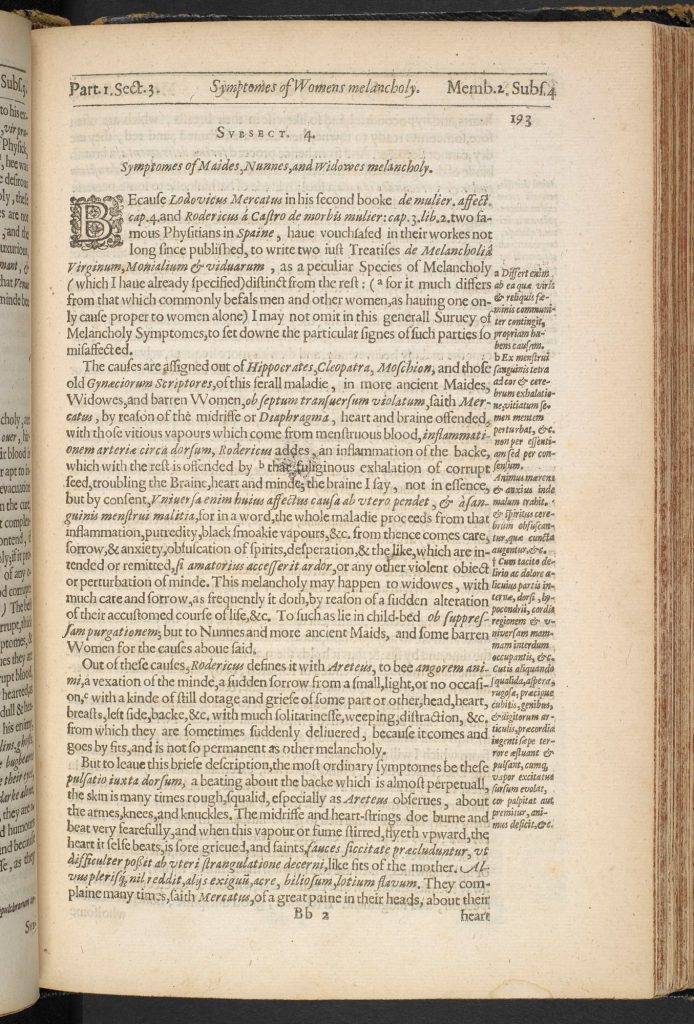

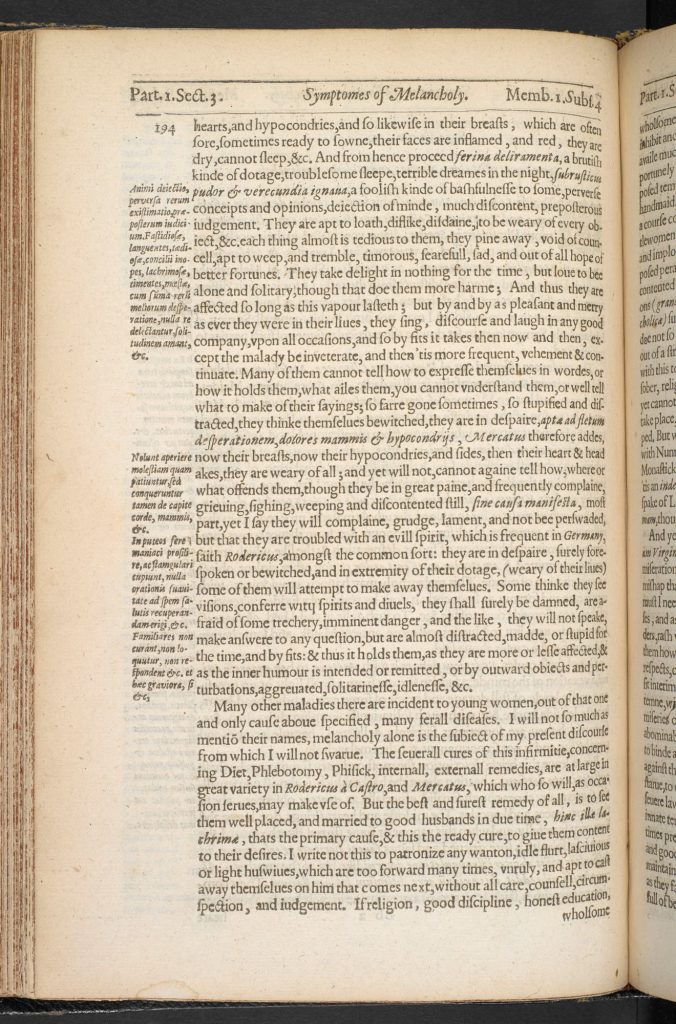

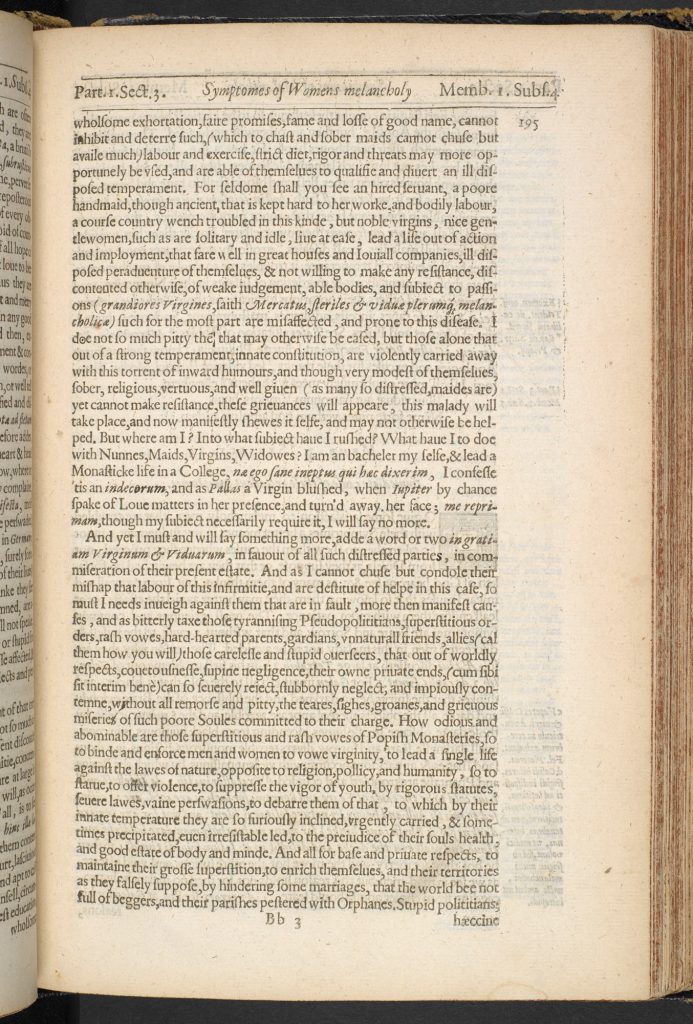

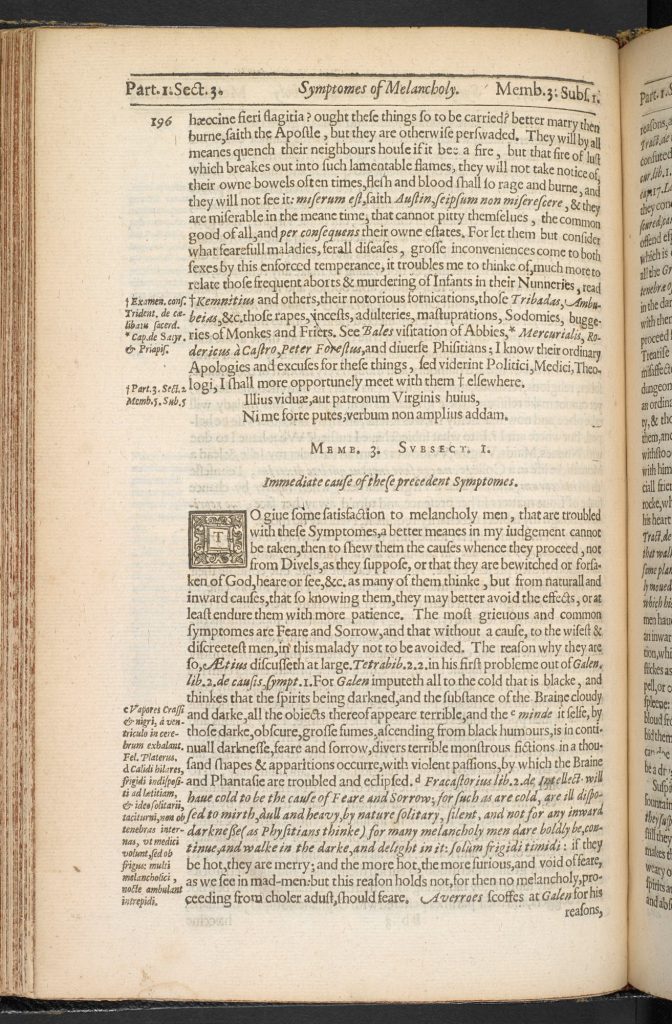

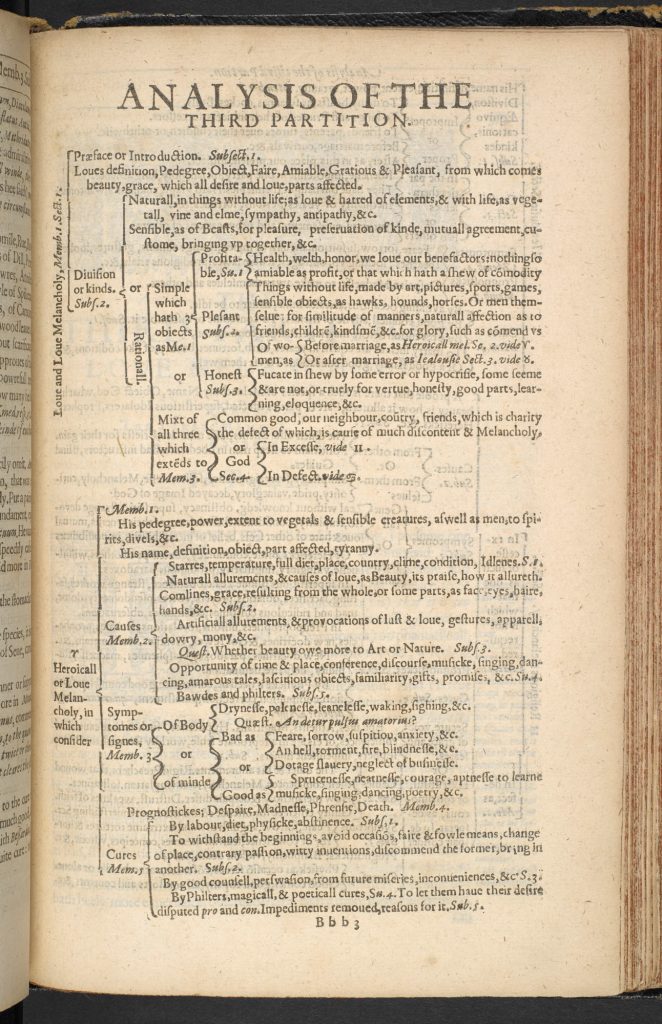

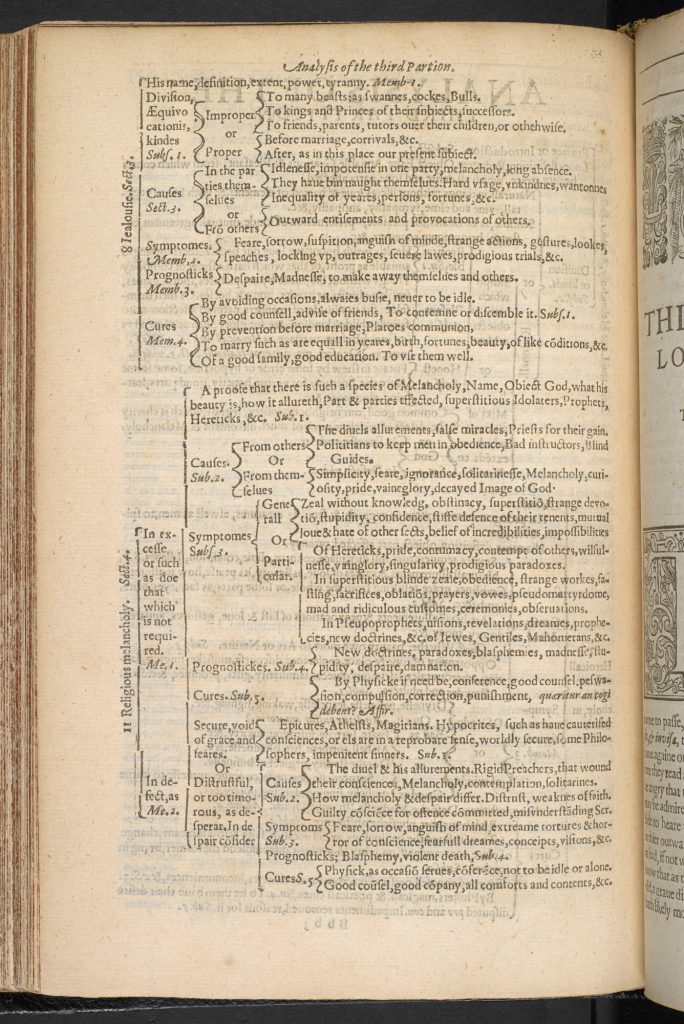

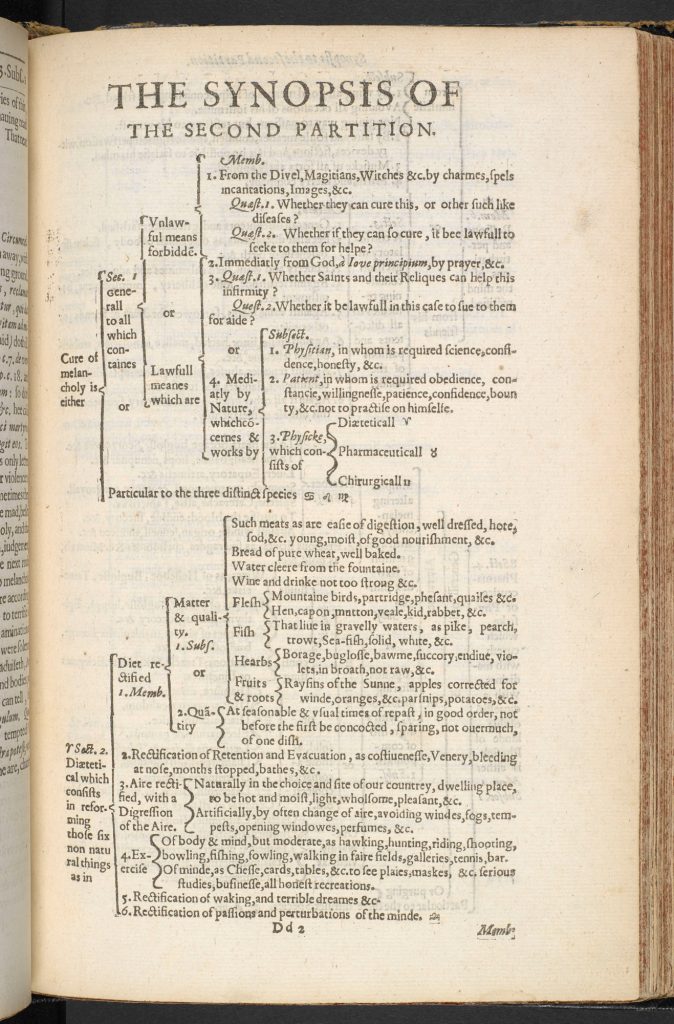

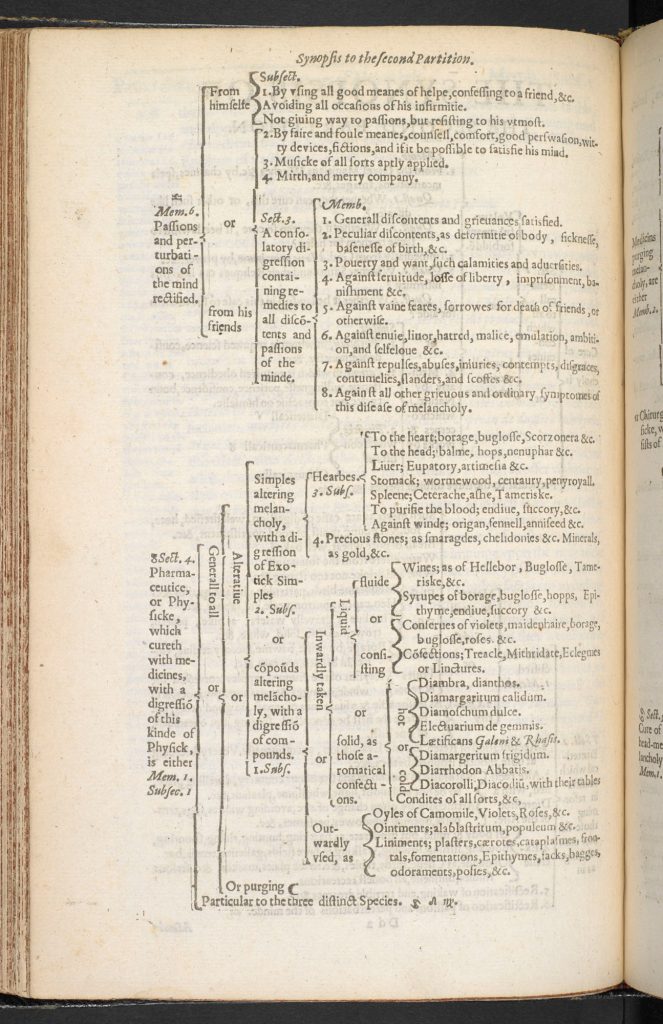

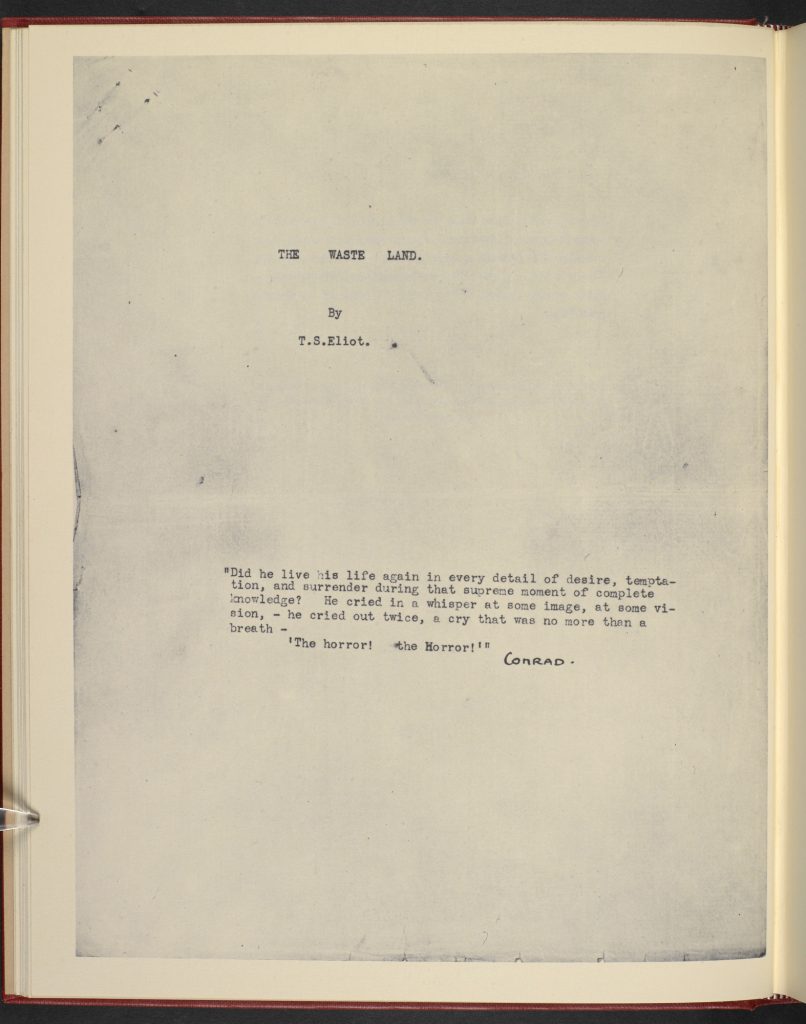

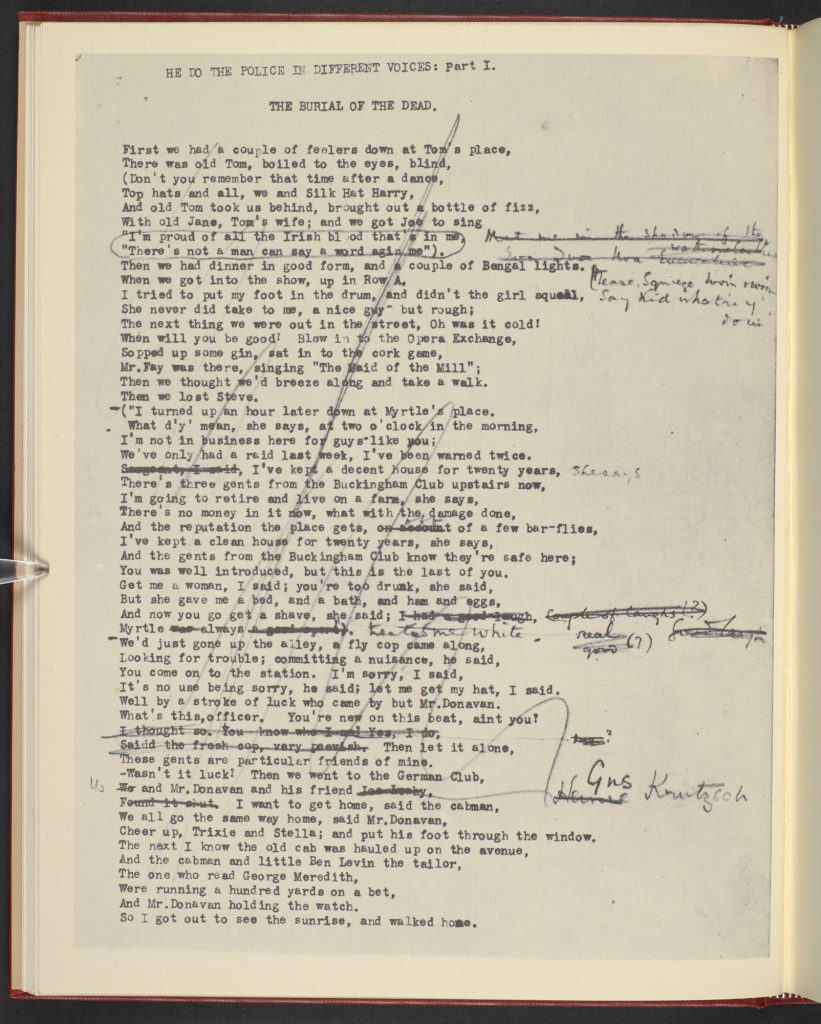

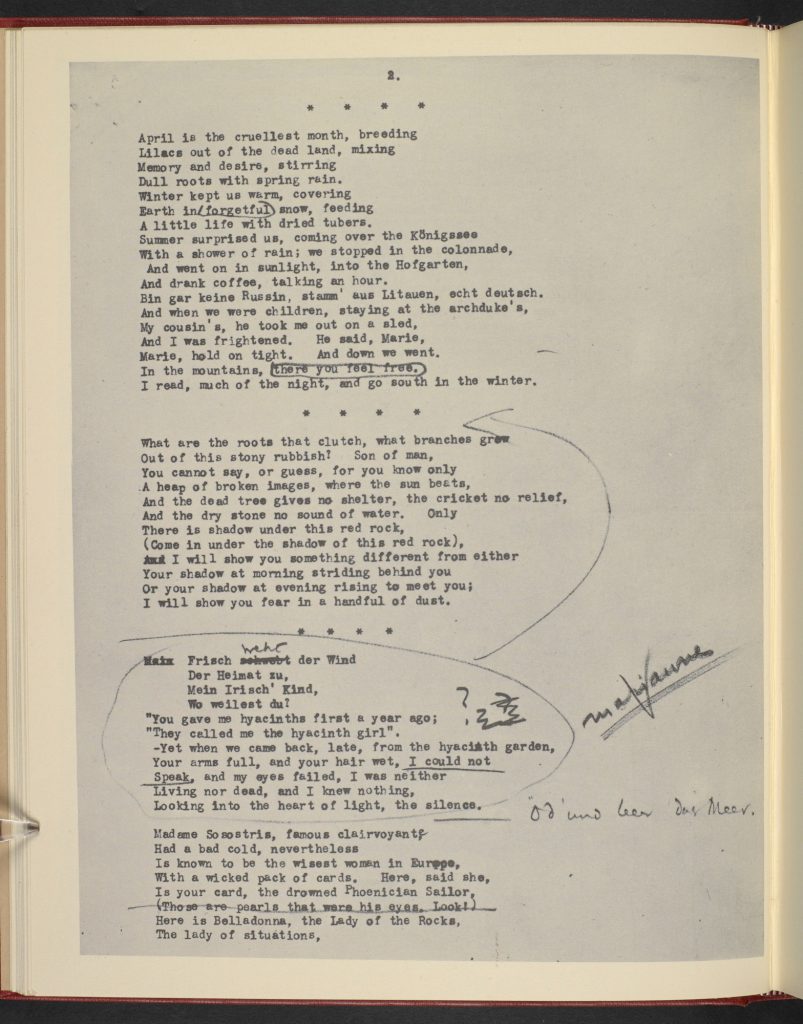

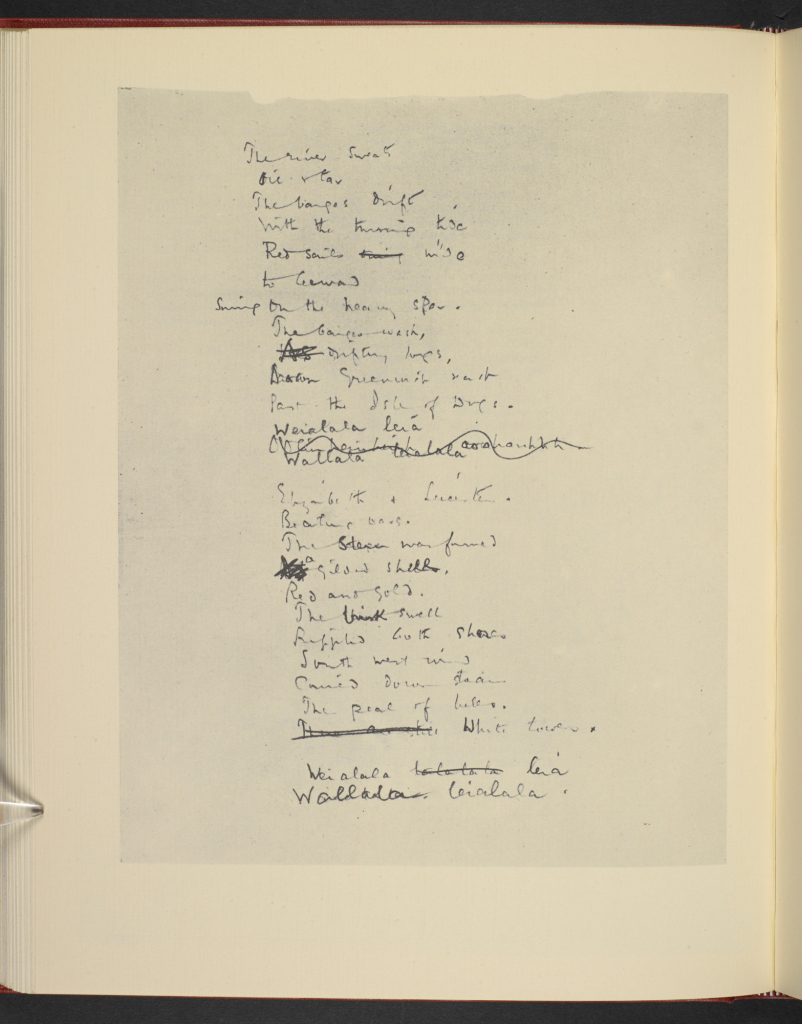

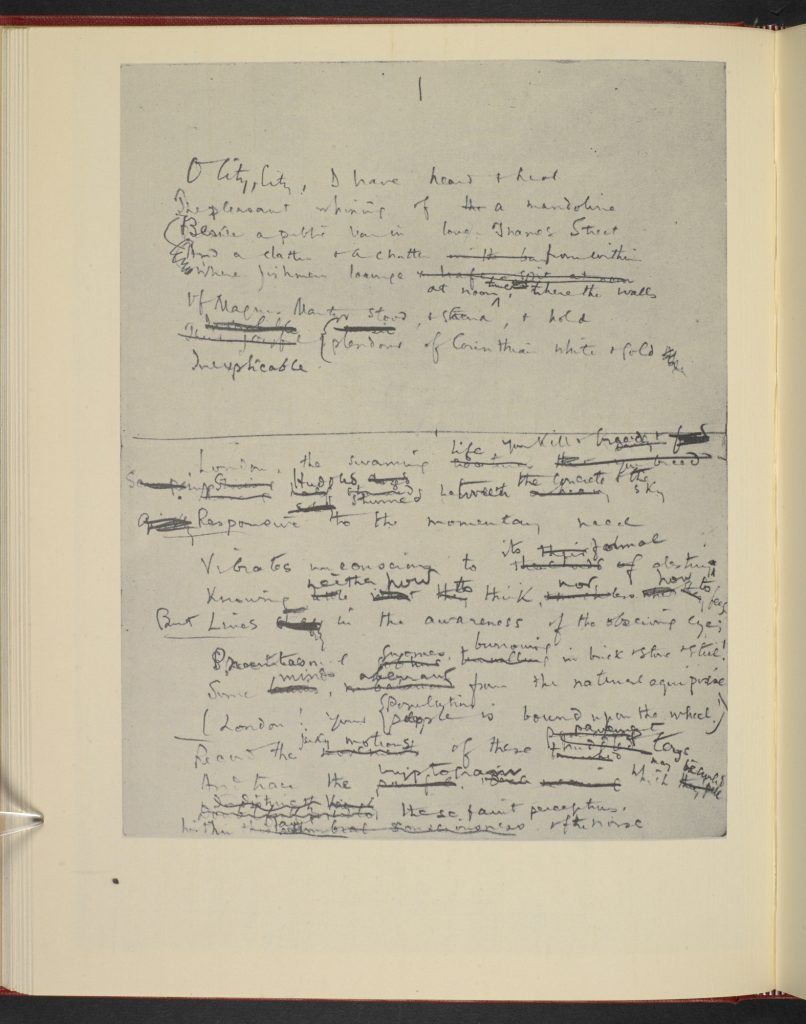

艾略特的一位朋友康拉德·艾肯(Conrad Aiken)为《荒原》作了一篇评论,题为《解剖忧郁》(‘An Anatomy of Melancholy’)。艾略特听闻,便心生不悦,他告诉艾肯:“这首诗一点儿也不忧郁!”而艾肯则自辩道:“我化用的可是伯顿(Robert Burton)的《忧郁的解剖》(The Anatomy of Melancholy);那里面的引用也多的是呢!”当然,《荒原》和《忧郁的解剖》相似之处甚少。《忧郁的解剖》可谓是十七世纪的百科全书,内容包罗万象。但艾肯的化用又恰如其分,能让读者注意到《荒原》最惊人的创新之处,即诗作与其他文学作品密不可分、错综复杂的联系:有时是引用,有时是故意误引,有时还向它们“致敬”。文本不论类型,都与其他文本共存,但《荒原》却让这种“共存”上升到了前所未有的高度,使得人们解读、评价《荒原》时,难免要想到其他诗人的作品。

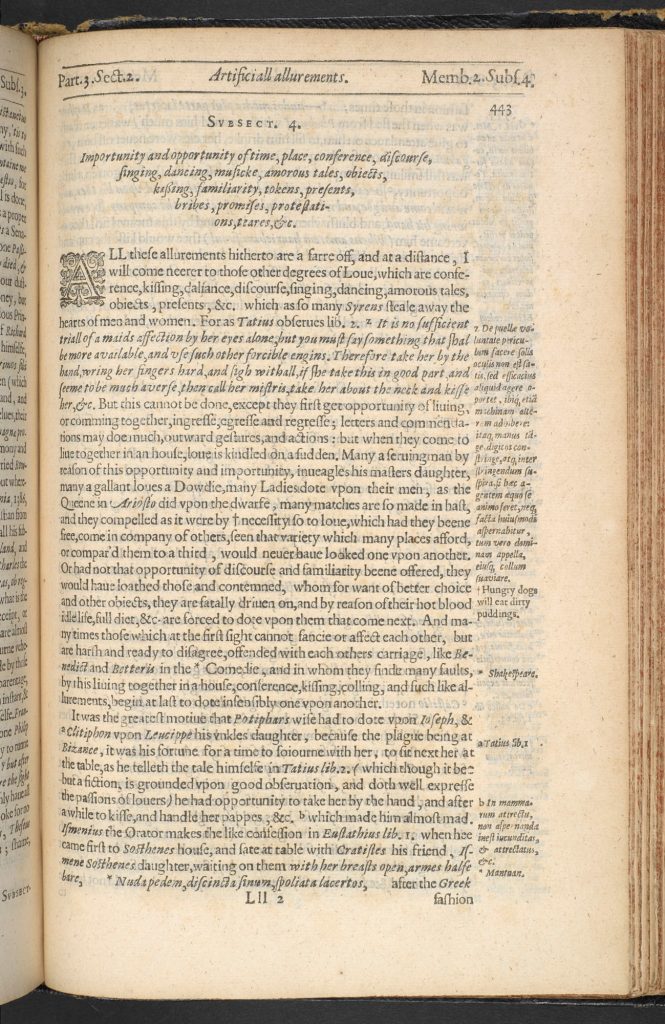

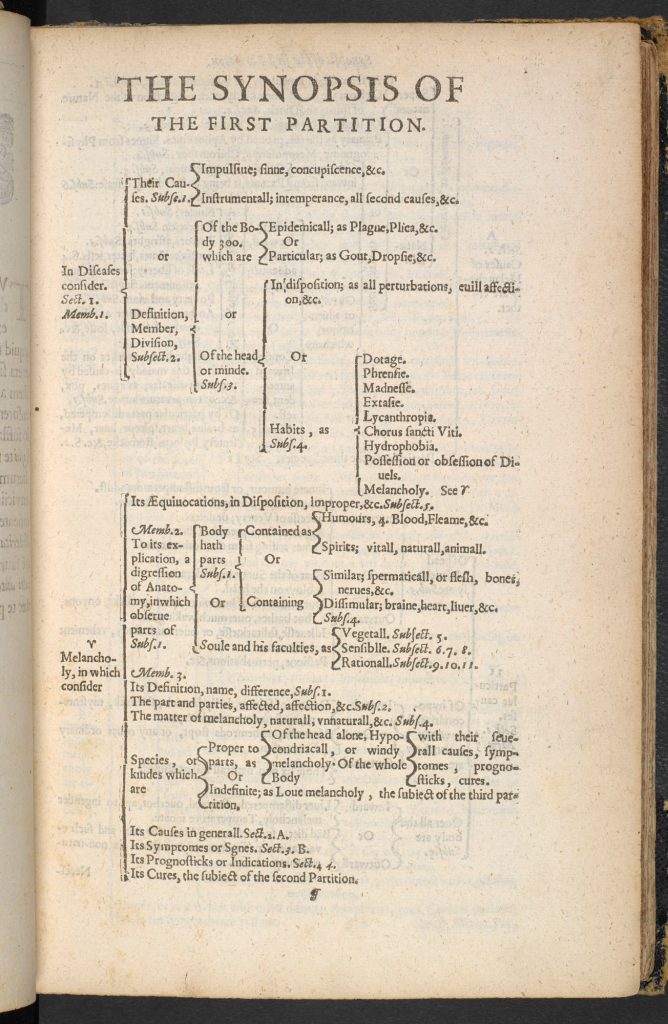

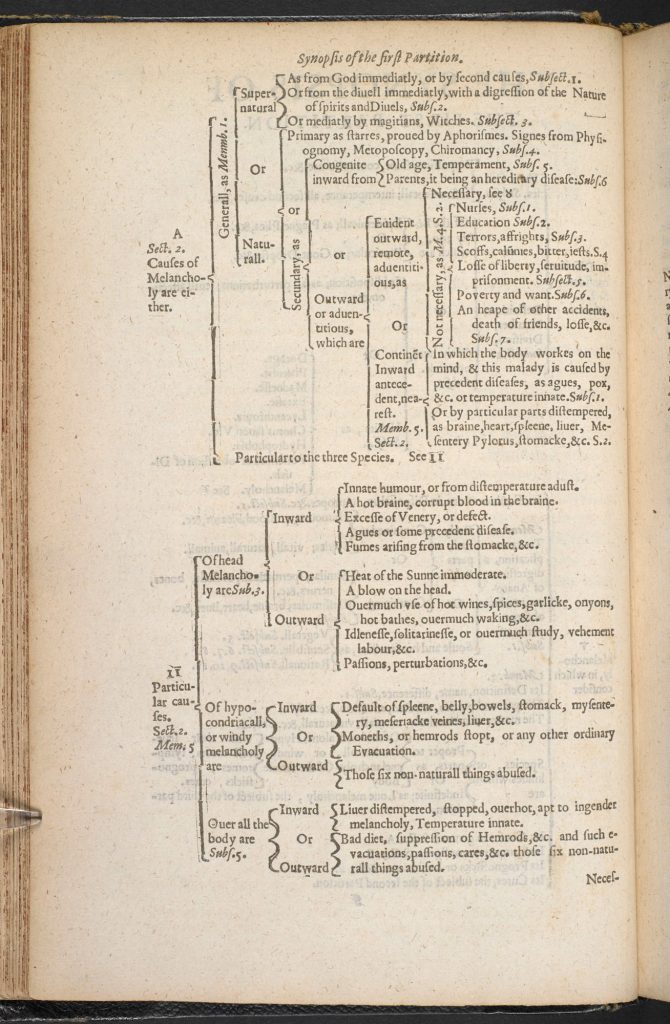

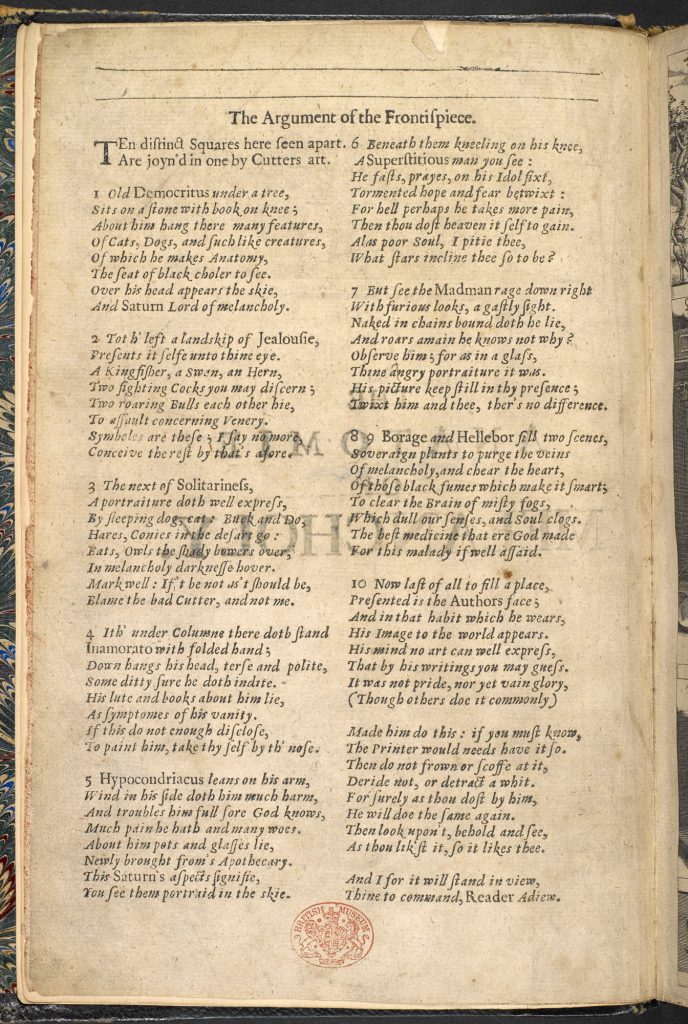

艾略特的《荒原》中,大量引用了《忧郁的解剖》中的文字;该书由罗伯特·伯顿著于十七世纪。

艾略特的《荒原》中,大量引用了《忧郁的解剖》中的文字;该书由罗伯特·伯顿著于十七世纪。

艾略特的《荒原》中,大量引用了《忧郁的解剖》中的文字;该书由罗伯特·伯顿著于十七世纪。

艾略特的《荒原》中,大量引用了《忧郁的解剖》中的文字;该书由罗伯特·伯顿著于十七世纪。

艾略特的《荒原》中,大量引用了《忧郁的解剖》中的文字;该书由罗伯特·伯顿著于十七世纪。

艾略特的《荒原》中,大量引用了《忧郁的解剖》中的文字;该书由罗伯特·伯顿著于十七世纪。

艾略特的《荒原》中,大量引用了《忧郁的解剖》中的文字;该书由罗伯特·伯顿著于十七世纪。

艾略特的《荒原》中,大量引用了《忧郁的解剖》中的文字;该书由罗伯特·伯顿著于十七世纪。

艾略特的《荒原》中,大量引用了《忧郁的解剖》中的文字;该书由罗伯特·伯顿著于十七世纪。

艾略特的《荒原》中,大量引用了《忧郁的解剖》中的文字;该书由罗伯特·伯顿著于十七世纪。

艾略特的《荒原》中,大量引用了《忧郁的解剖》中的文字;该书由罗伯特·伯顿著于十七世纪。

艾略特的《荒原》中,大量引用了《忧郁的解剖》中的文字;该书由罗伯特·伯顿著于十七世纪。

艾略特的《荒原》中,大量引用了《忧郁的解剖》中的文字;该书由罗伯特·伯顿著于十七世纪。

艾略特的《荒原》中,大量引用了《忧郁的解剖》中的文字;该书由罗伯特·伯顿著于十七世纪。

艾略特的《荒原》中,大量引用了《忧郁的解剖》中的文字;该书由罗伯特·伯顿著于十七世纪。

艾略特的《荒原》中,大量引用了《忧郁的解剖》中的文字;该书由罗伯特·伯顿著于十七世纪。

艾略特的《荒原》中,大量引用了《忧郁的解剖》中的文字;该书由罗伯特·伯顿著于十七世纪。

《荒原》中涉及的其他作家和作品,多达十数,许多由艾略特在注解中点出,另有一些由后人发现。诗中也回响着许多非文学内容:有时响起的是瓦格纳式的歌剧、拉格泰姆音乐、东方宗教经典、童谣和酒吧老板打烊时的吆喝;有时又是大自然的阵阵声响,比如鸫鸟、公鸡的鸣叫,或是阵阵雷声。艾略特在散文中,生动描绘了社会各阶层无论高低贵贱,全都汇聚起来,形成一种“文化”整体。艾略特认为,健康的社会应当条理清晰、有机统一;然而,尽管《荒原》中刻画的社会面貌与此截然相反,但《荒原》中所涉及的文化范围之广又恰恰反映了他长期关注的焦点:各种零碎体验迥然不同,也可和谐共处,形成一种大而均一、兼容并蓄的体验。西方文学经典,不过是《荒原》这“大杂烩”的成分之一,但其地位却至关重要;而纵观全诗出现的文学大家,艾略特化用最多的,莫过于莎士比亚、但丁、乔伊斯和布莱克。

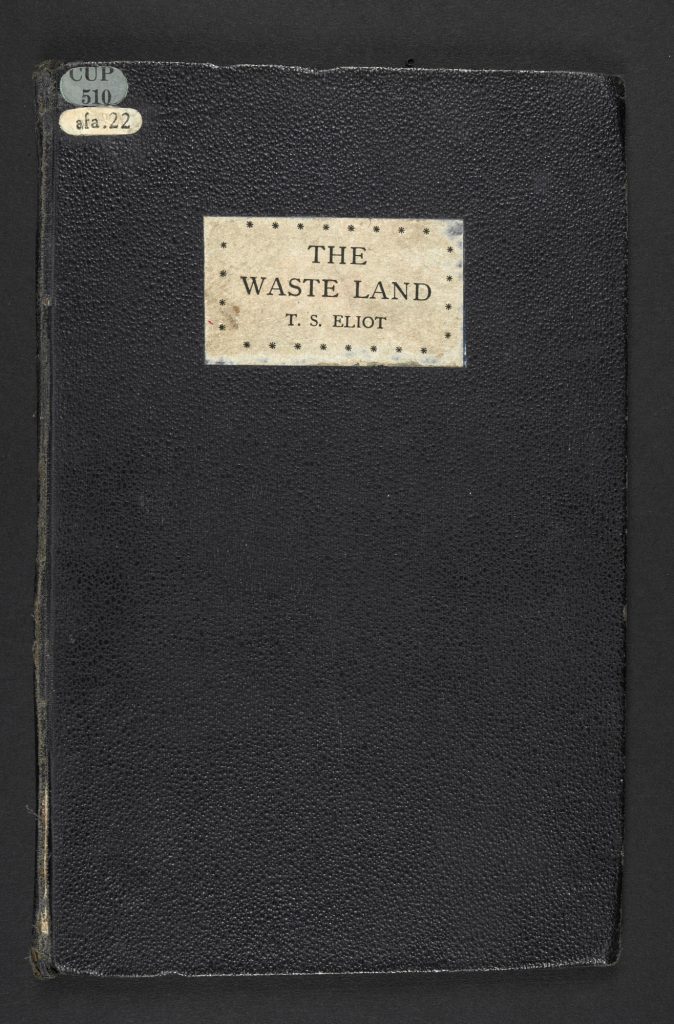

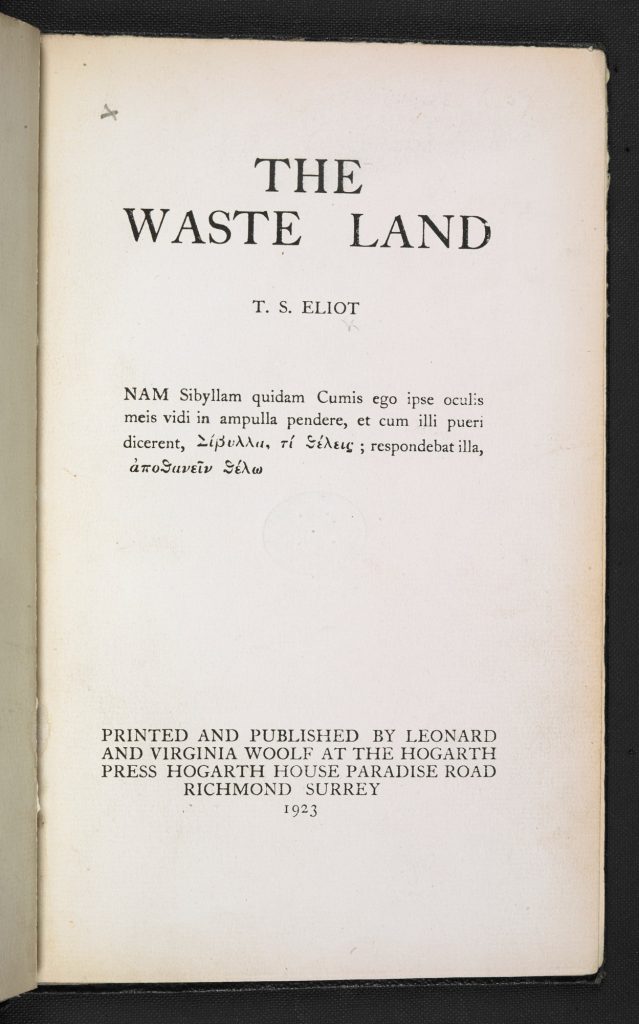

1923年由霍加斯出版社出版的《荒原》封面。该作品于1922年首版于美国。

莎士比亚

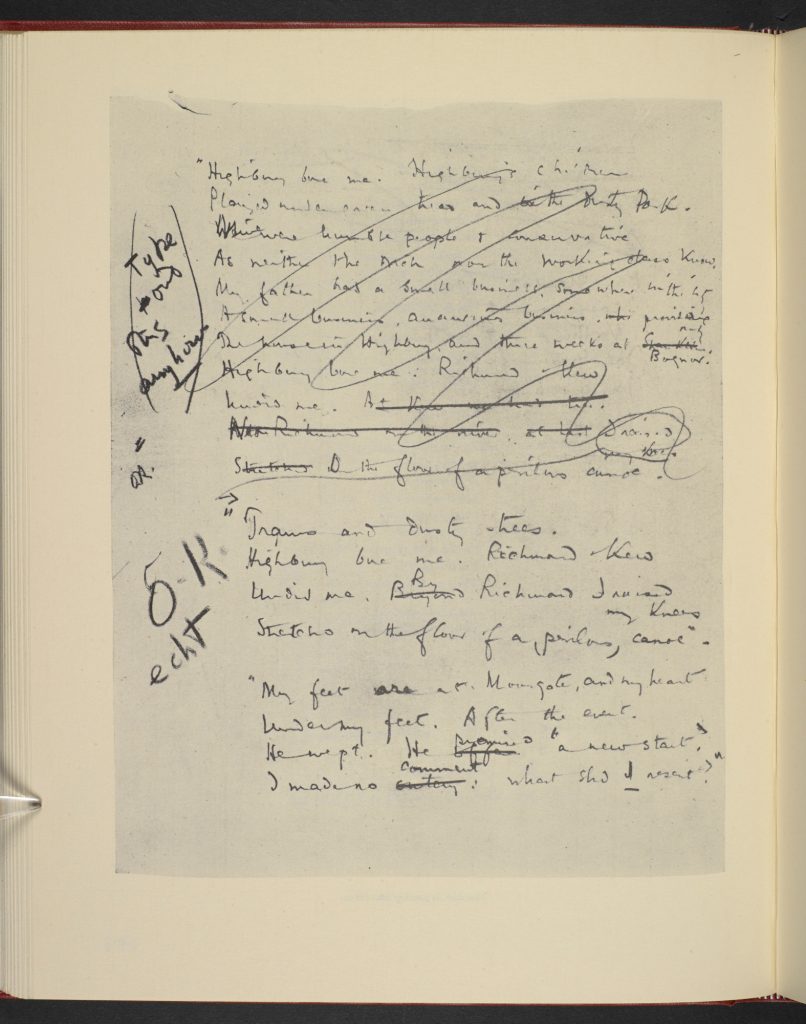

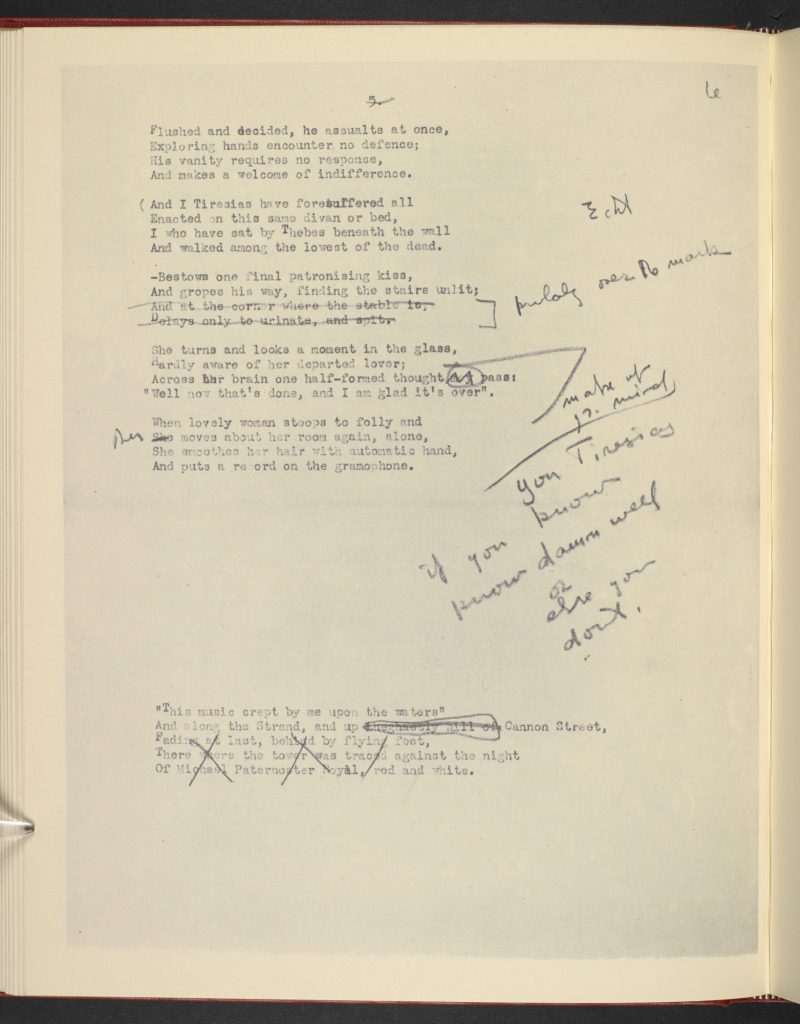

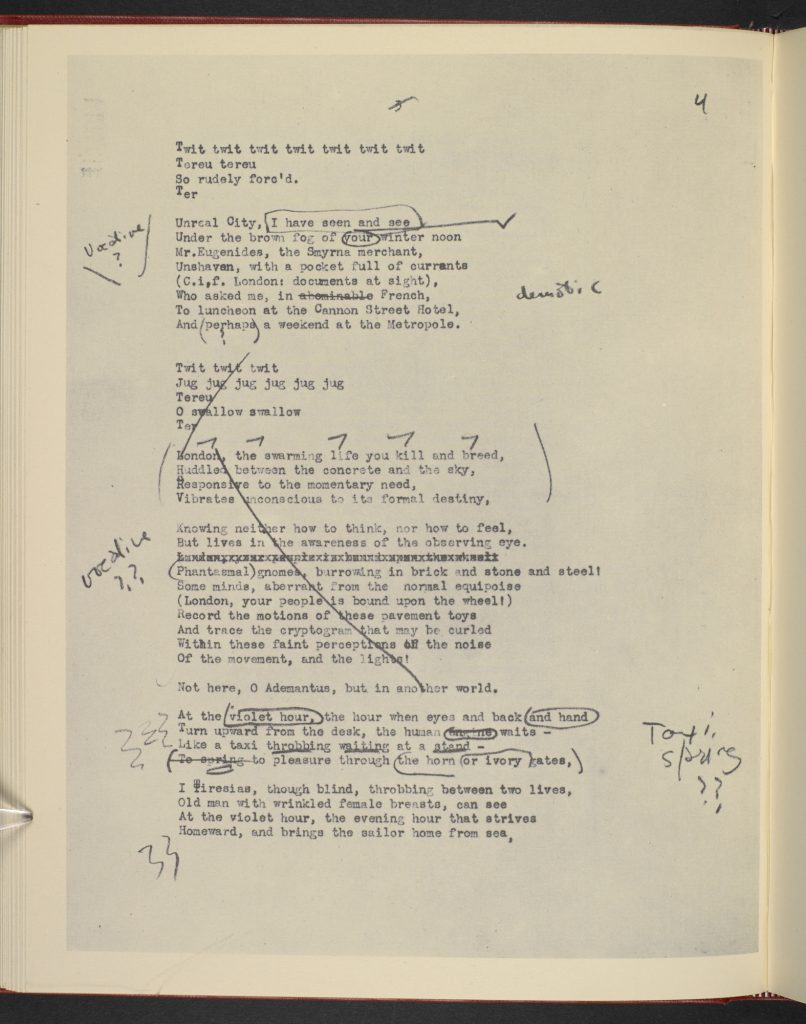

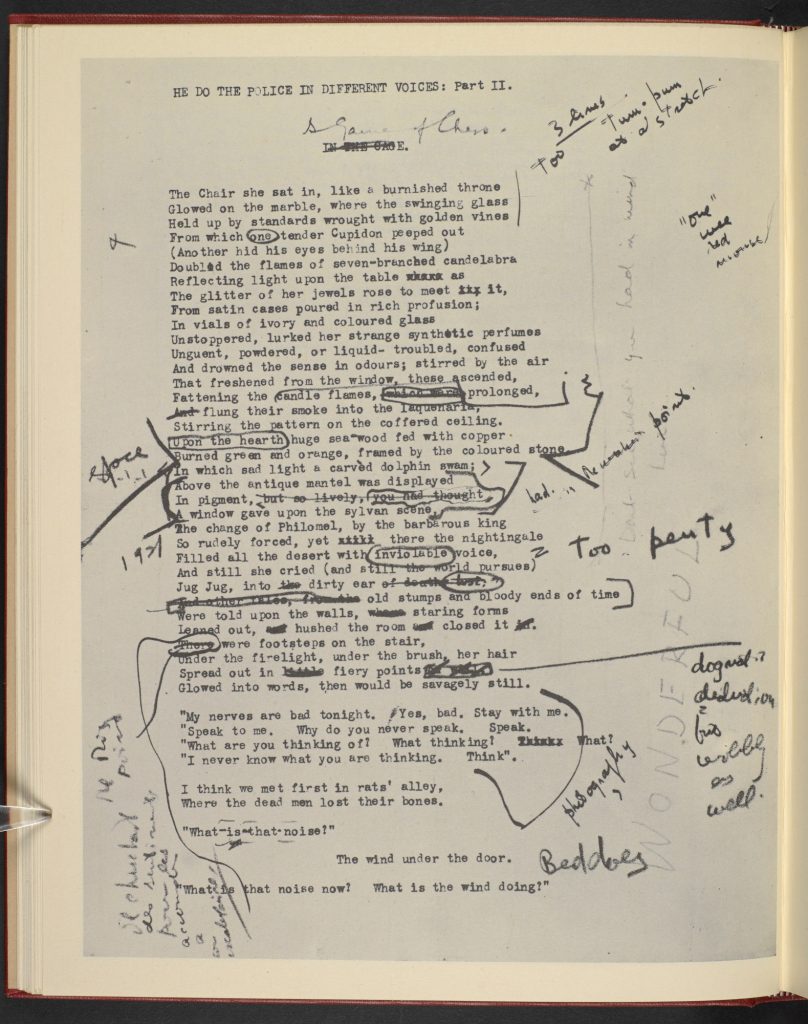

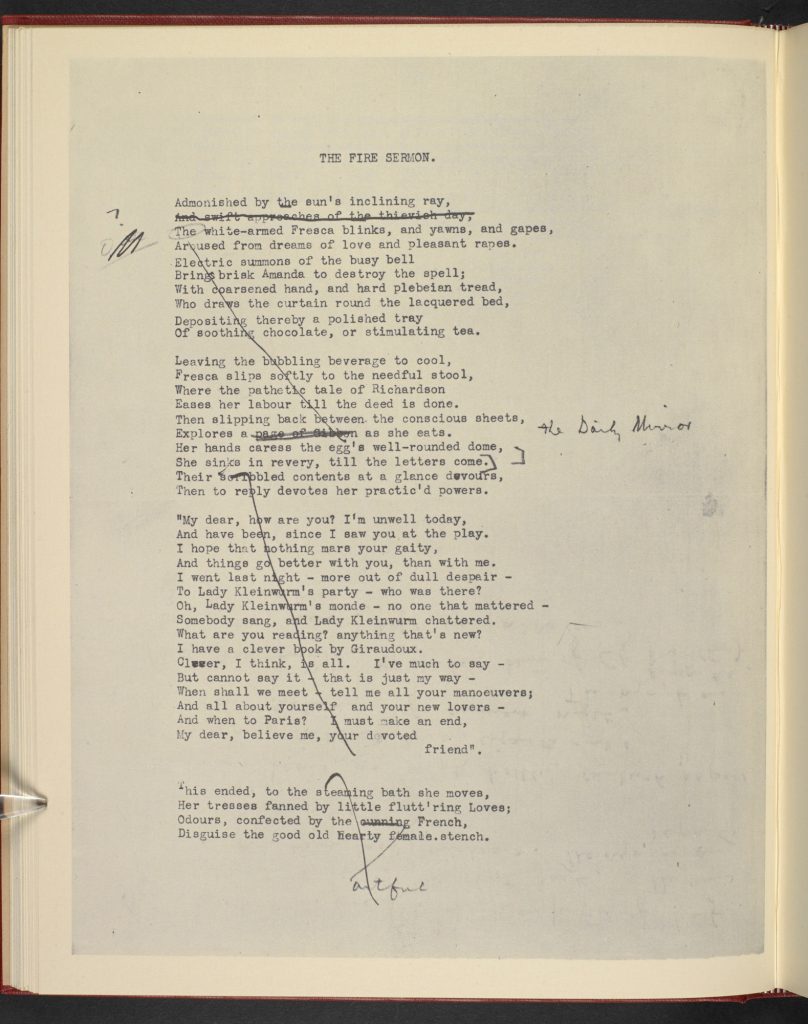

莎士比亚共有四出戏剧现身于《荒原》中,分别是《安东尼与克莉奥佩特拉》(Antony and Cleopatra)、《哈姆莱特》(Hamlet)、《科利奥兰纳斯》(Coriolanus)和《暴风雨》(The Tempest)。《安东尼与克莉奥佩特拉》刻画的是帝国冲突的背景下,安东尼与克里奥佩特拉二人的情欲悲剧,《荒原》化用这出悲剧,以表现当时欧洲战乱与个人不幸间的交织纠葛。这种平行关系最佳的体现,就是第二部分开头的诗句:“她所坐的椅子,像发亮的宝座。”这句诗节奏摇摆不定,故意误用了爱诺巴勃斯(Enobarbus)描述克莉奥佩特拉那华贵的彩船(而不是“椅子”)时的溢美之词,克莉奥佩特拉的落魄形象从而跃然纸上。诗中很多地方都充斥着女性受难的描写,假如克莉奥佩特拉这一原型代表某种程度上的自作自受,那《哈姆莱特》中,奥菲利娅发疯、死亡这一原型,刻画的则是受害者的形象。

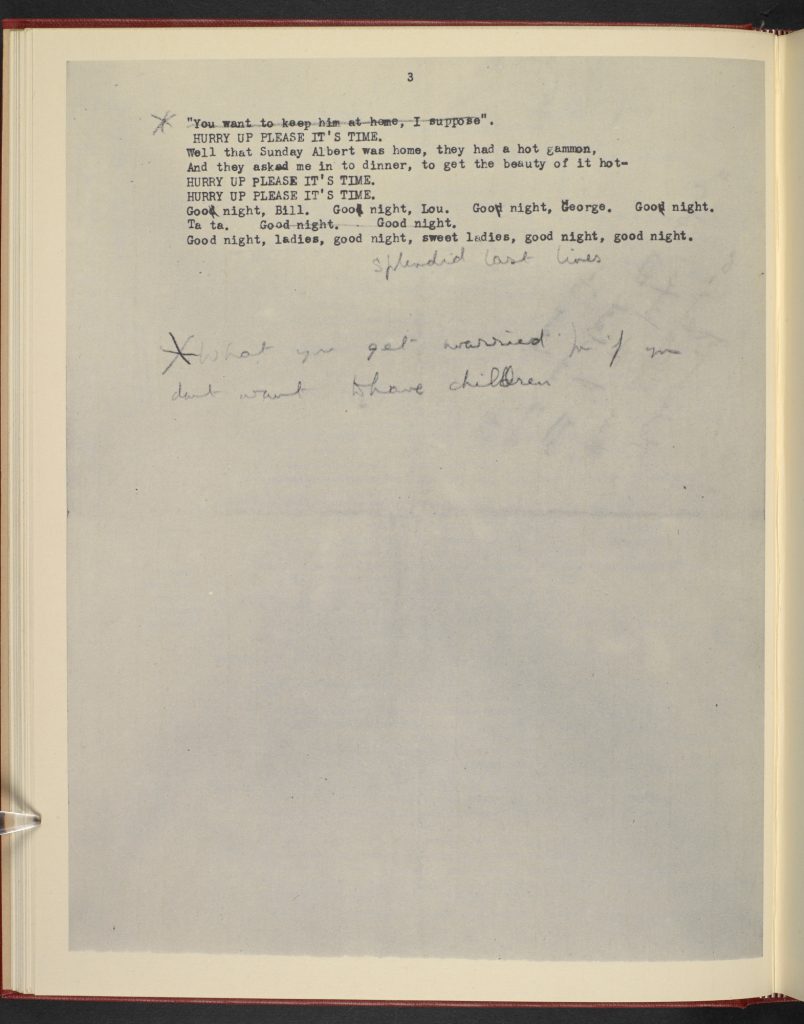

明儿见,毕尔。明儿见,璐,明儿见,梅。明儿见。

再见。明儿见。明儿见。

明天见,太太们,明天见,可爱的太太们,明天见,明天见。

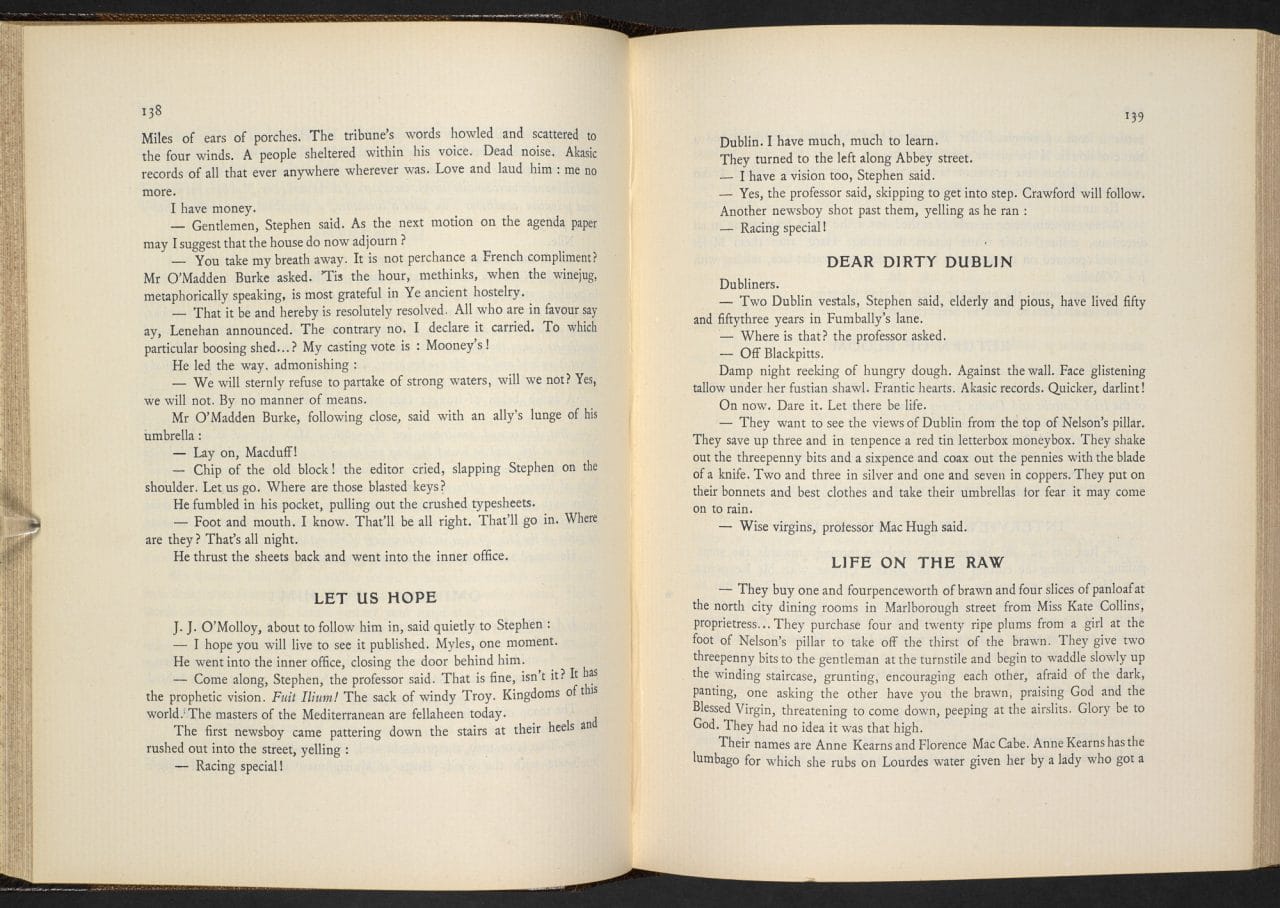

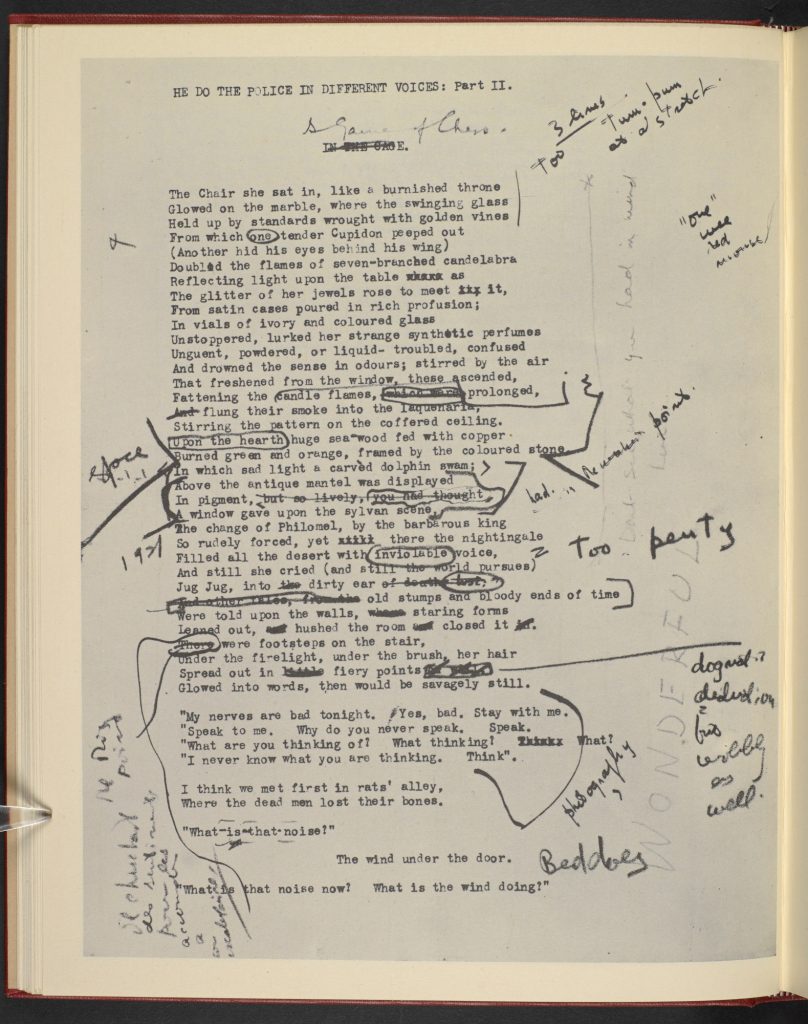

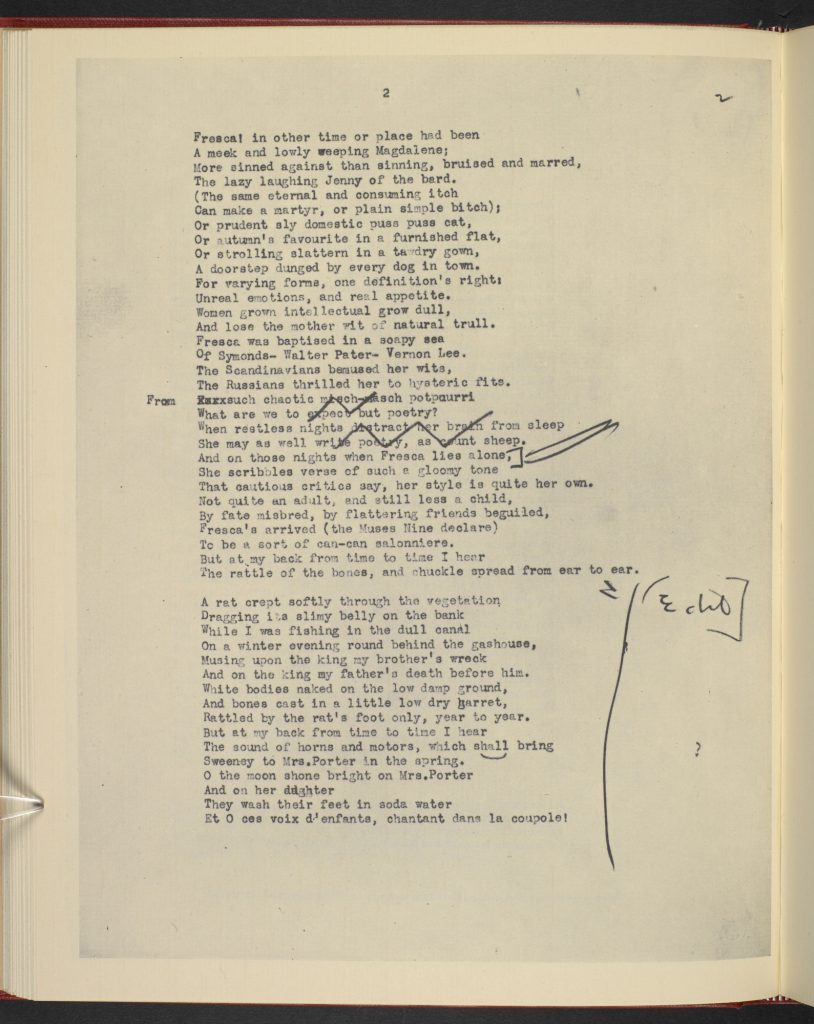

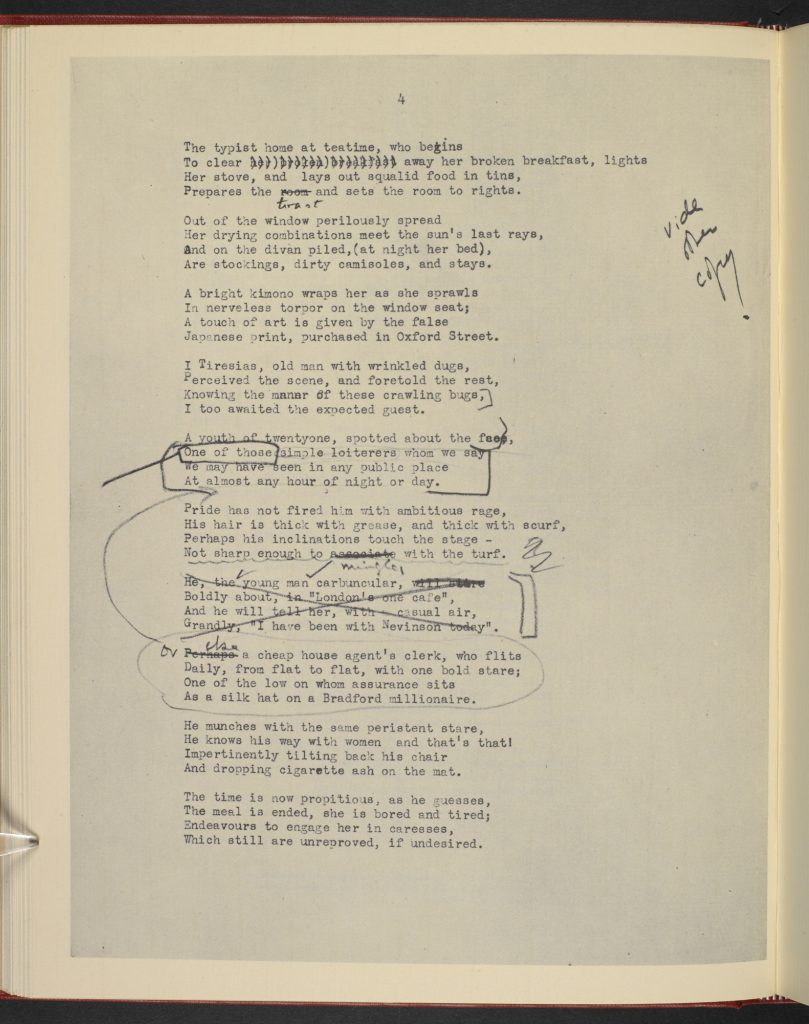

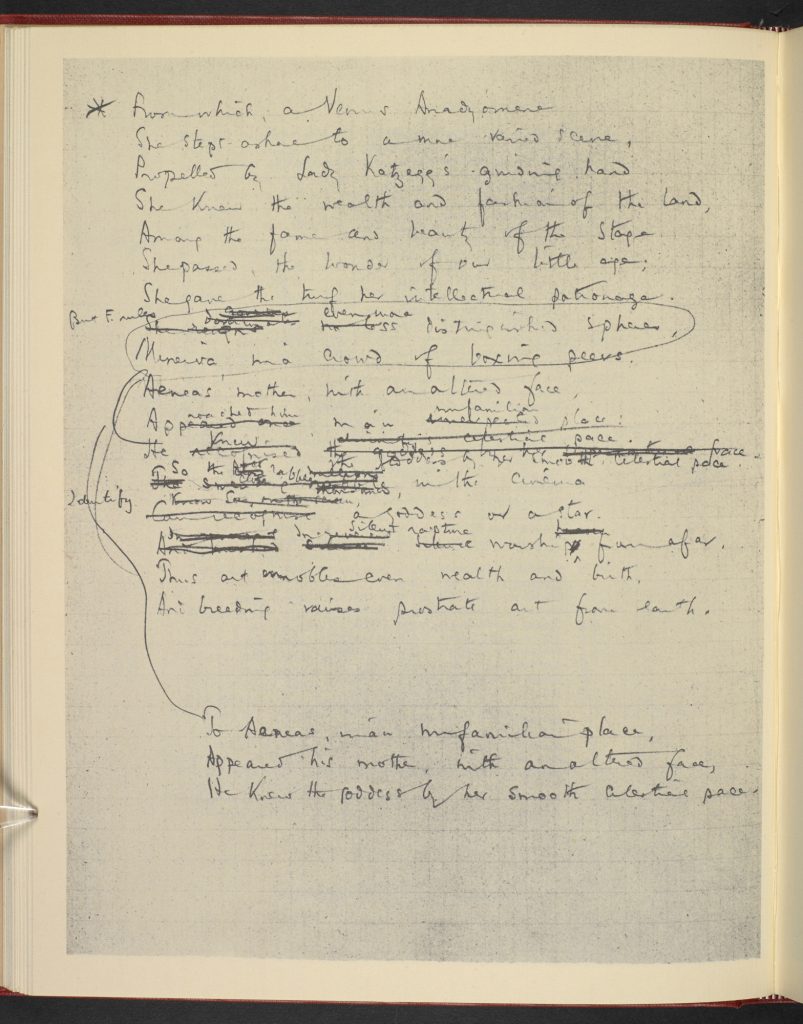

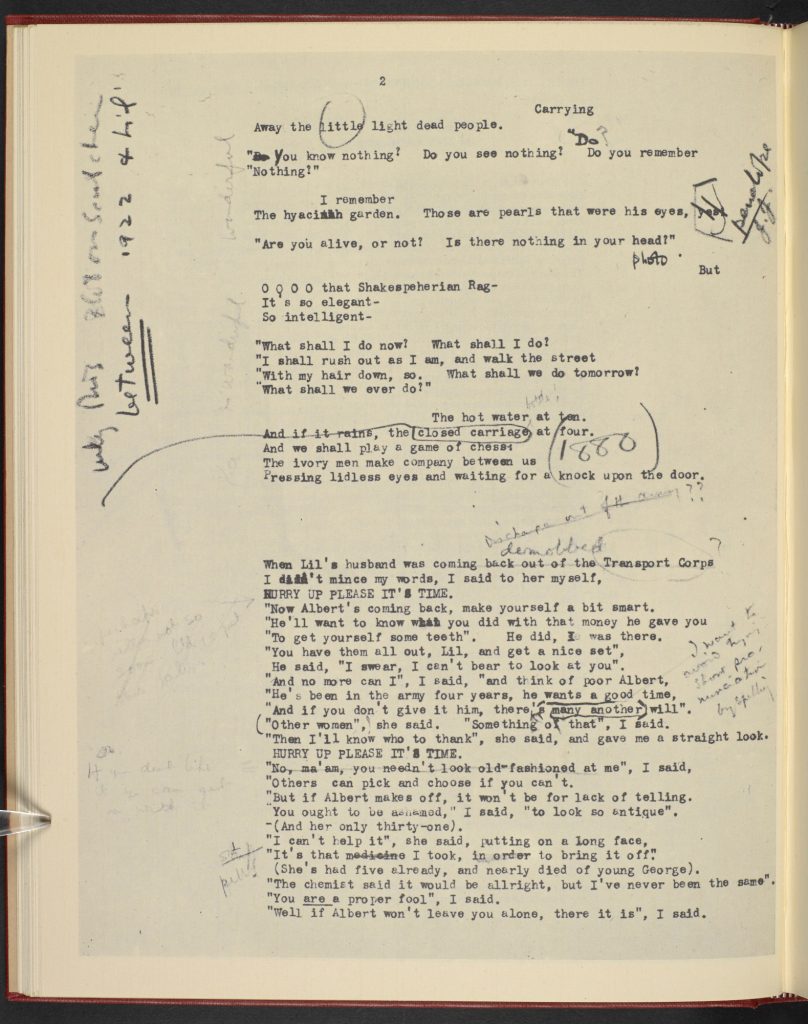

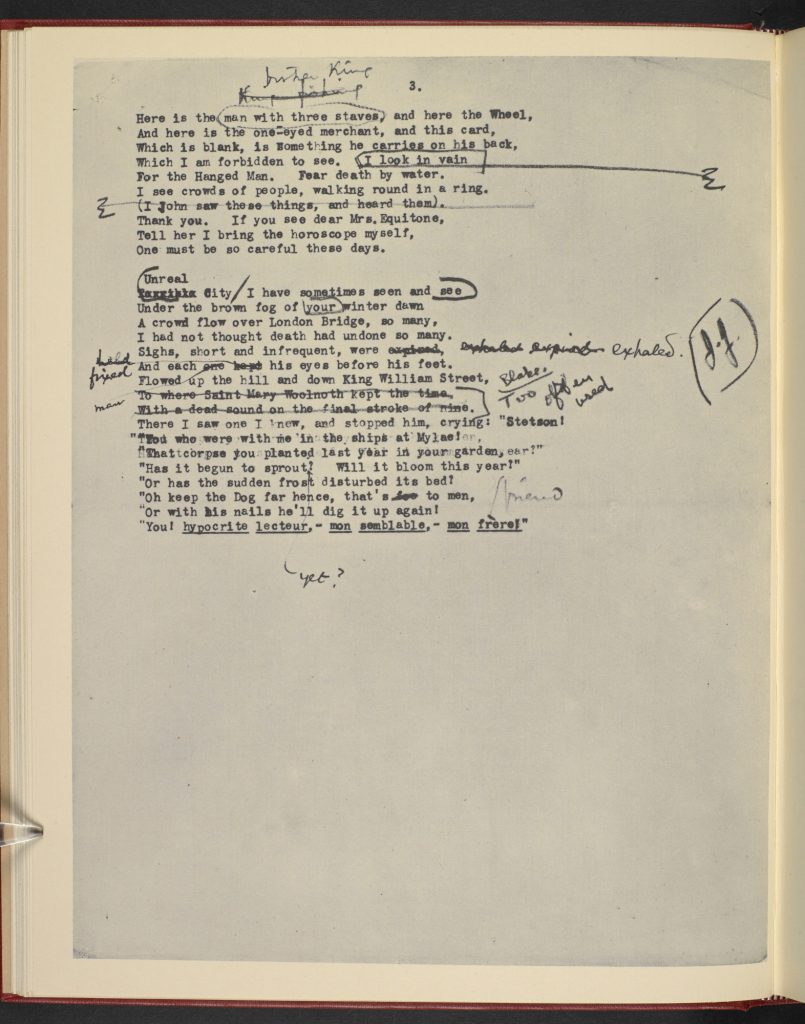

T·S·艾略特《荒原》的手稿,上有艾兹拉·庞德(Ezra Pound)的批注:“她所坐的椅子,像发亮的宝座”;《荒原》第二部分开篇,艾略特化用了莎士比亚的《安东尼与克莉奥佩特拉》。

‘The Chair she sat in, like a burnished throne’: T S Eliot alludes to Shakespeare’s Antony and Cleopatra in the opening to Part II of The Waste Land.

剧中奥菲利娅因悲伤而分神,说出了上文所引的最后一句诗,与其他几句模糊的道别构成了第二部分的结尾。《哈姆莱特》中,是这样描述奥菲利娅的:“她的话虽然不知所云,可是却能使听见的人心中发生反应。”[2] 这番评论用来描述艾略特的诗也很合适,因为诗中也有含混不清的只言片语,要靠读者来揣测含义。科利奥兰纳斯的形象,则代表了贯穿全诗的另一种元素,那就是在生动地想象人类失败的同时,更为细致地想象人类成功的机会和条件。第五部分中,“世外传来的声音”能够“使一个已经粉碎了的科里奥兰纳斯一度重生”。这处典故指的就是生性暴虐、不得人心的罗马英雄科利奥兰纳斯,他戎马一生,却因一念之差而走向死亡:他曾决意毁灭罗马,却在最后关头抱着必死的决心选择放弃。他所表现的,是人可以牺牲自我,以求改过自新。而这一主题一如音乐的主旋律,同样体现在诗中提到《暴风雨》的地方。《暴风雨》是莎士比亚一部伟大的传奇剧,讲述了一个有关和解、摒弃和变形的故事。艾略特则对剧中一首歌的一句词念念不忘,还用它来想象一位溺死之人(诗中有许多溺死之人)的结局:“他的眼睛是耀眼的明珠。”[3] 诗中确实处处暗示着人类变形,但同时,这一句也点出了《荒原》最主要的写作手法,那就是把一大堆借用的元素,像变魔术一般汇聚起来,显得“富丽而珍怪”。[4]

但丁

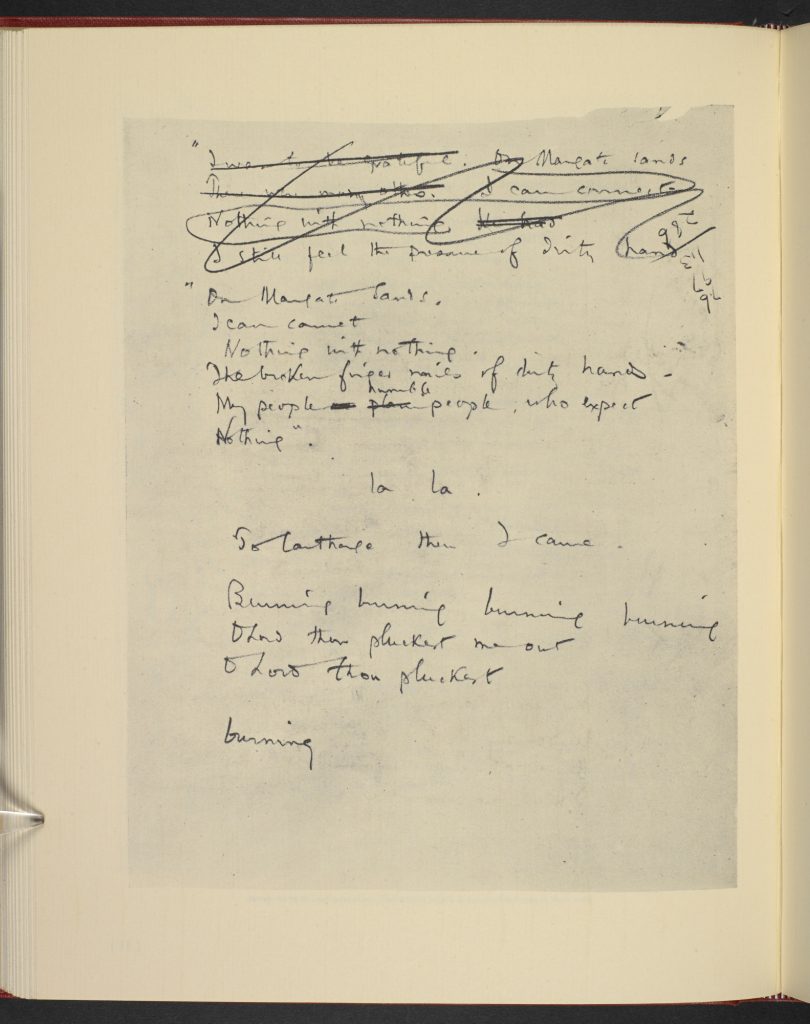

创作《荒原》之前,艾略特最成功的作品当属《J·阿尔弗瑞德·普鲁弗洛克的情歌》(‘The Love Song of J. Alfred Prufrock’),二者都用但丁式的视角审视艾略特所处的那个时代的生活。但丁的《神曲》(Divine Comedy)于1320年写就,是意大利诗歌史上公认的杰出之作,讲述了主人公穿过地狱和炼狱,最终到达天堂之巅的故事。艾略特在早期诗歌创作中,对但丁想象的地狱场面兴趣浓厚,反映在《荒原》中,则是全诗开篇那令人备受折磨的“回忆和欲望”的参杂。艾略特曾有一篇关于但丁的文章,发表在他1920年出版的论文集《圣林》(The Sacred Wood)中,其中写道:“因为但丁笔下的地狱中,灵魂尚未麻木,尚有生机;他们遭受的正是极度的折磨。”读到《荒原》第一部分中,人群流过伦敦桥时,我们也能捕捉到一缕《地狱篇》的影子:“我没想到死亡毁坏了这许多人。”到全诗的结尾部分,我们又能发现但丁诗句的引用,出处则是《地狱篇》后的《炼狱篇》。篇中,有位死者希望能够留名,艾略特引用的就是随后的一句:“Poi s’ascose ne foco che gli affina.”意为:“然后,他就隐身在炼他们的火里。”炼狱之火虽似地狱之火,二者却截然不同。炼狱之火同样带来苦痛,但其功用并非惩罚,而是矫正,专门用来烧尽人的原罪,使甘愿受此折磨的灵魂得以进身。虽说艾略特创作《荒原》时虔诚之心尚不可知,但这句诗和第五部分中的其他线索一道,表明人的灵魂正远离永无止境的荒芜。

乔伊斯

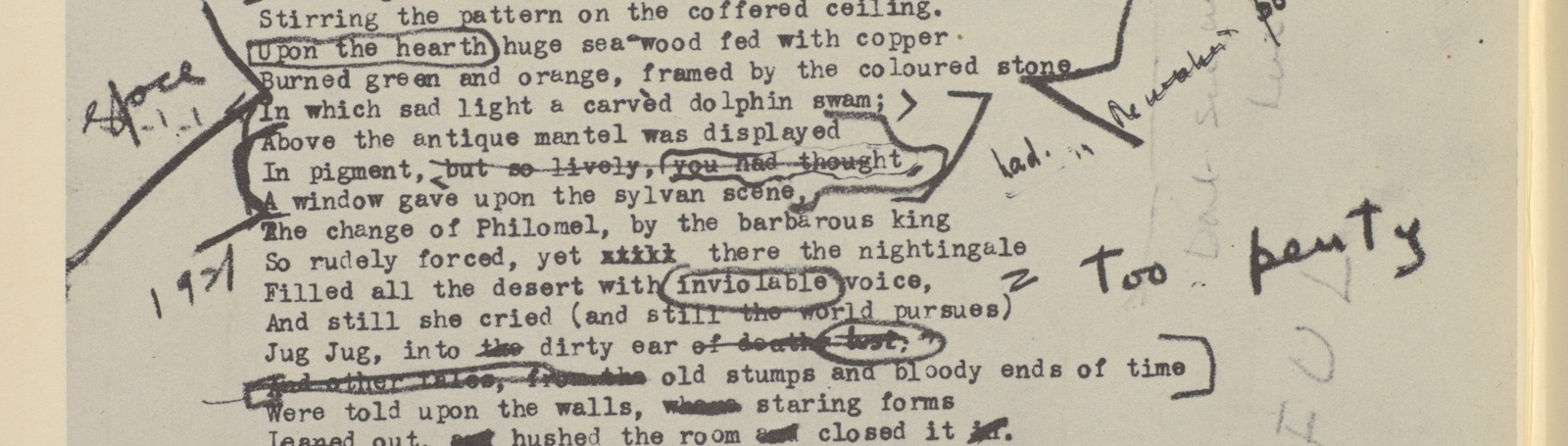

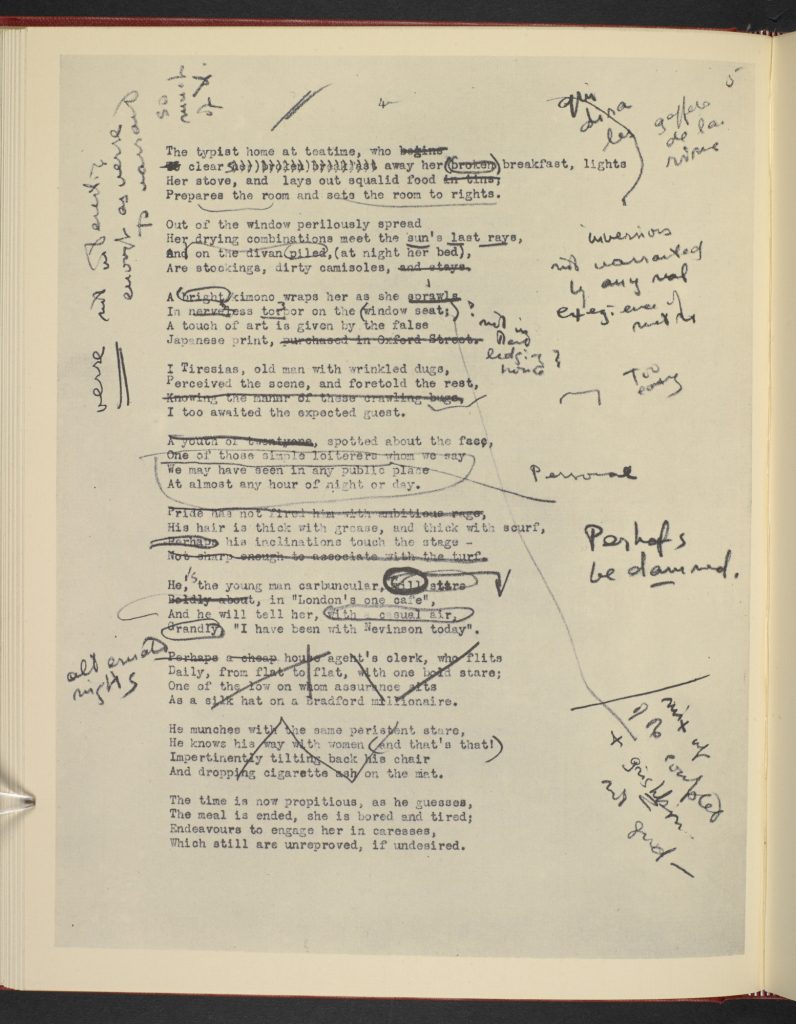

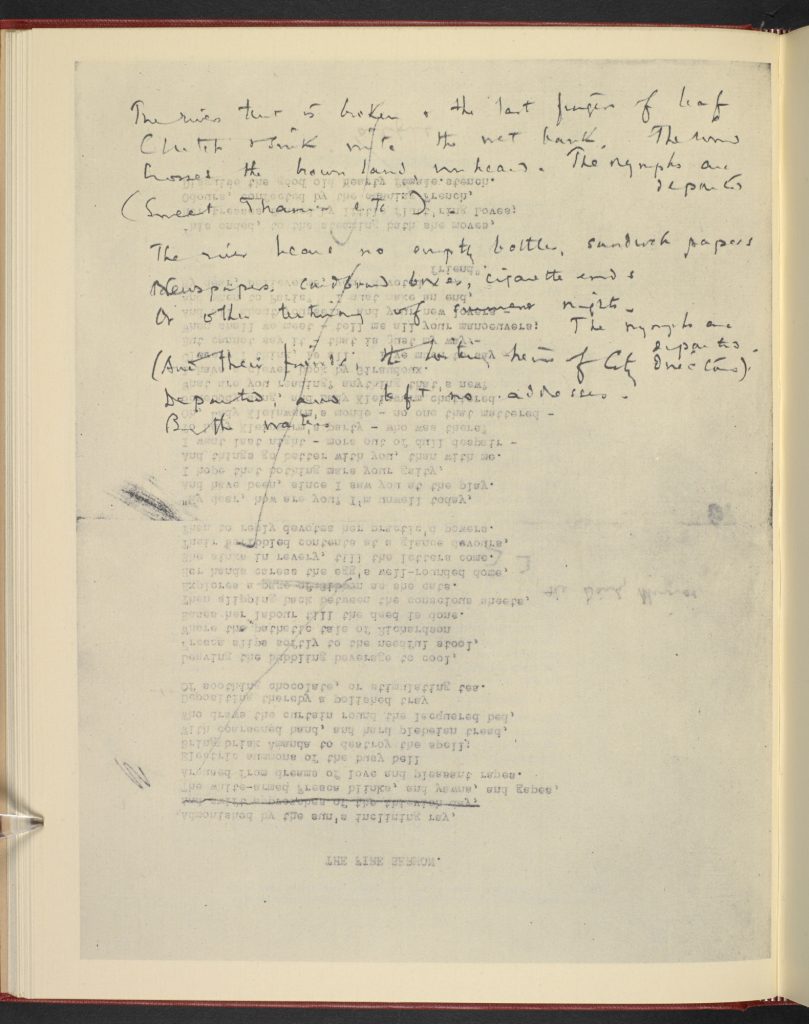

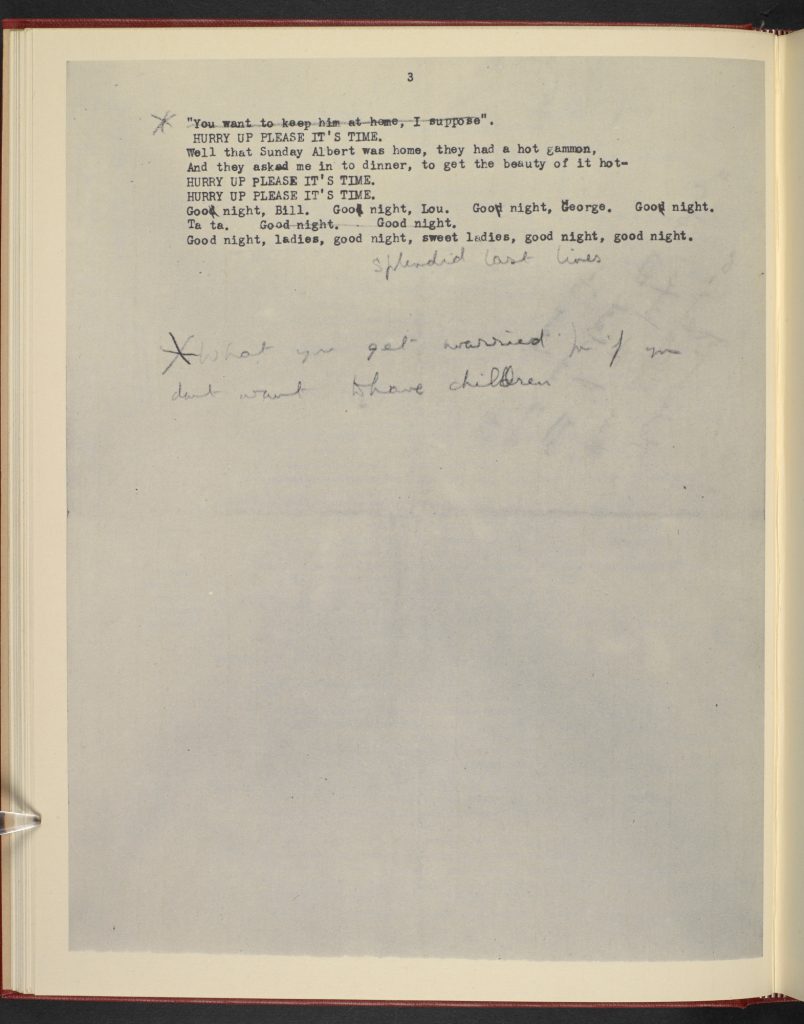

诗人艾兹拉·庞德(Ezra Pound)读过《荒原》手稿,也提过建议,为《荒原》的成篇发挥了举足轻重的作用。但就同时代的人而言,对《荒原》影响最大的莫过于詹姆斯·乔伊斯,来源之一便是乔伊斯短篇小说集《都柏林人》(Dubliners,1914)中营造的氛围:每一个故事都是一个案例,体现出疏离和人类的瘫痪,而这些主题又为《荒原》中破碎的关联做了很多铺垫。乔伊斯在《都柏林人》中其中一篇写道:“他觉得他的道德品性正彻底崩溃。” [5]而这似乎是常态。艾略特则格外注意到另一篇中人们微醺、相互道别的场景暗含着如何悲喜交加的结局:

“晚安,加布里埃尔。晚安,格利塔!”

“晚安,凯特姨妈,太谢谢了。晚安,朱丽娅姨妈。”

“哦,晚安,格利塔,我刚才没看见你。”

“晚安,达尔西先生。晚安,奥卡拉汉小姐。”

“晚安,莫根小姐。”

“晚安,再见。”

“大家晚安。一路平安。”

“晚安,再见。” [6]

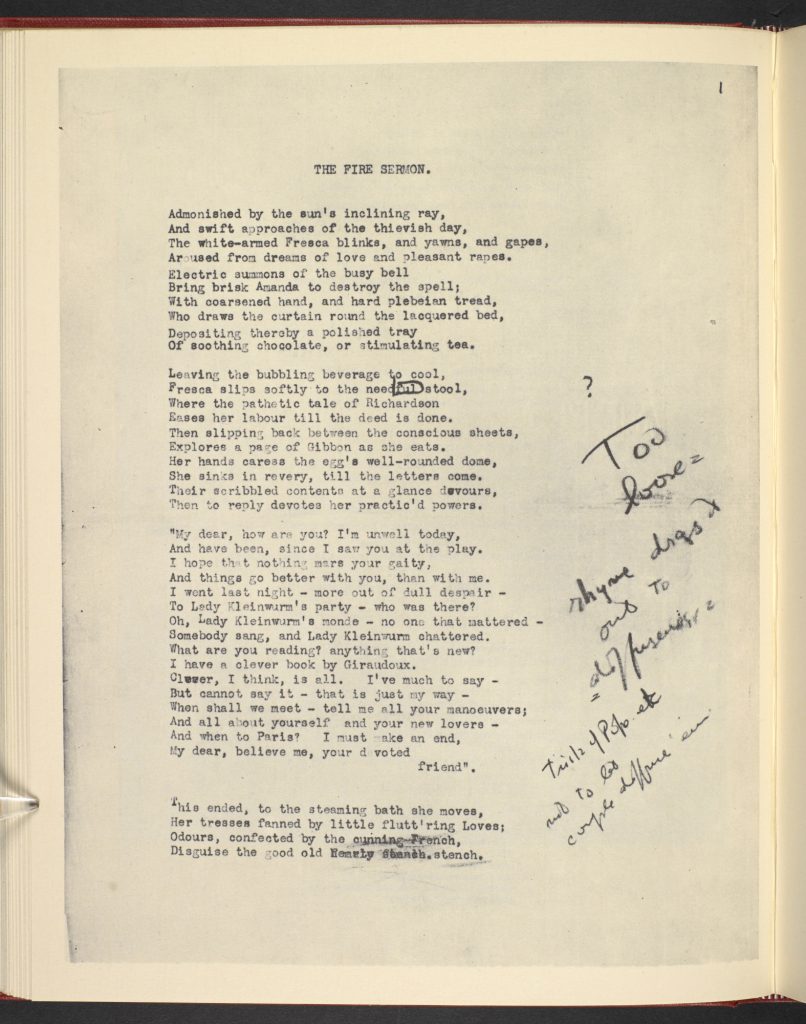

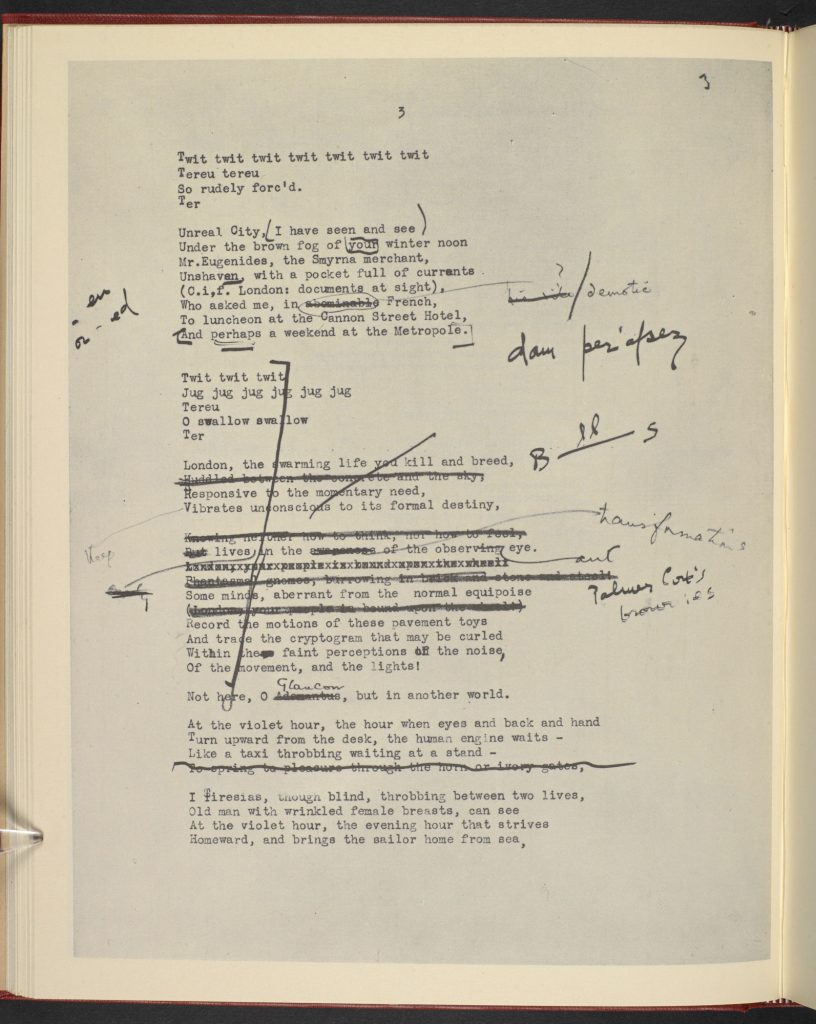

T·S·艾略特《荒原》的手稿,上有埃兹拉·庞德的批注:“明天见,毕尔。明天见,璐,明天见,乔治。明天见。/再见。明天见。明天见。” [7] 艾略特对《荒原》第二部分结尾这一处做了改动。这一场景呼应的,是詹姆斯·乔伊斯《都柏林人》中人们微醺、相互道别的一幕。

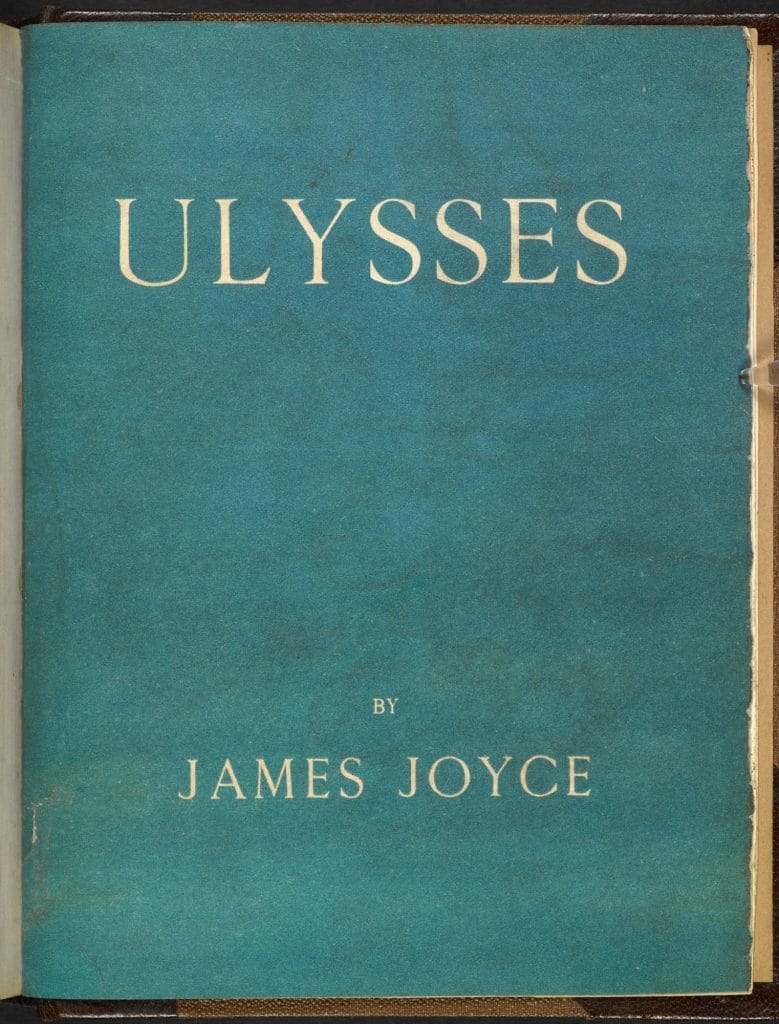

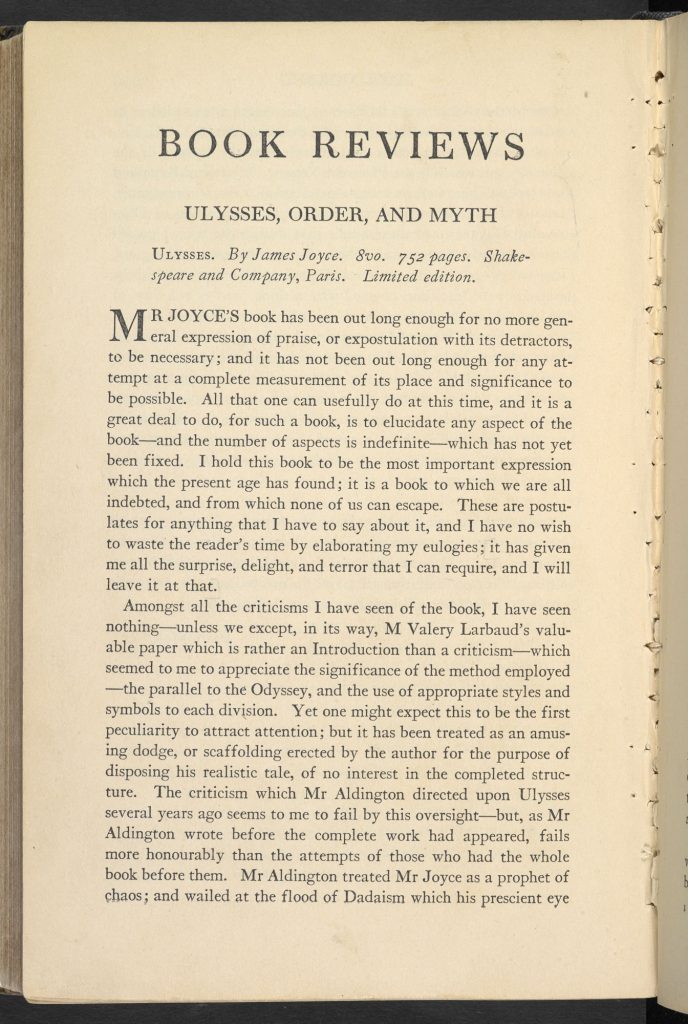

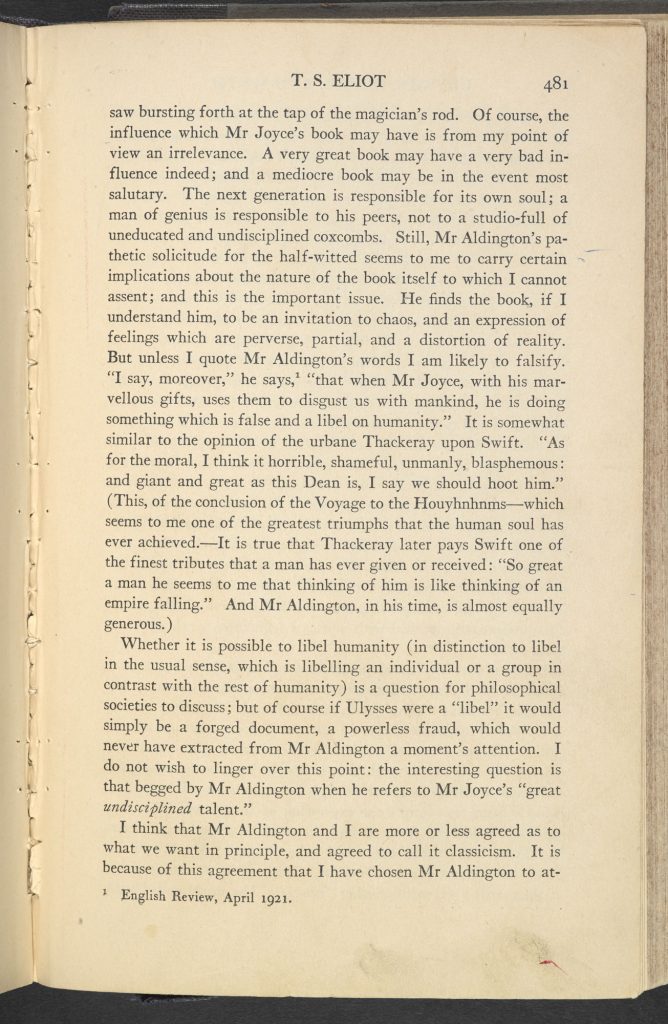

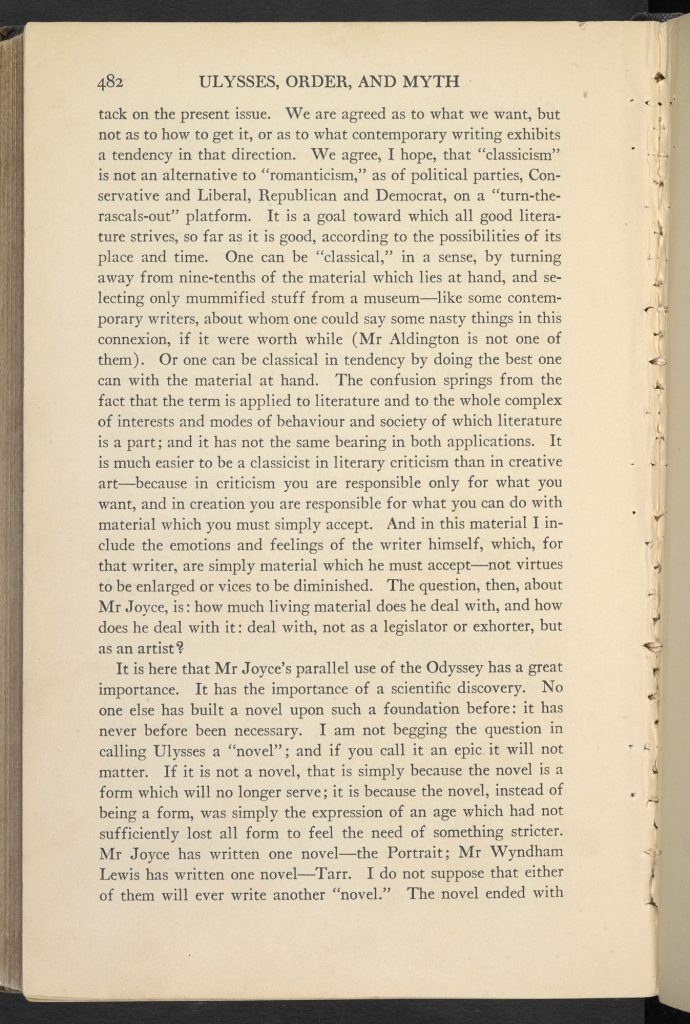

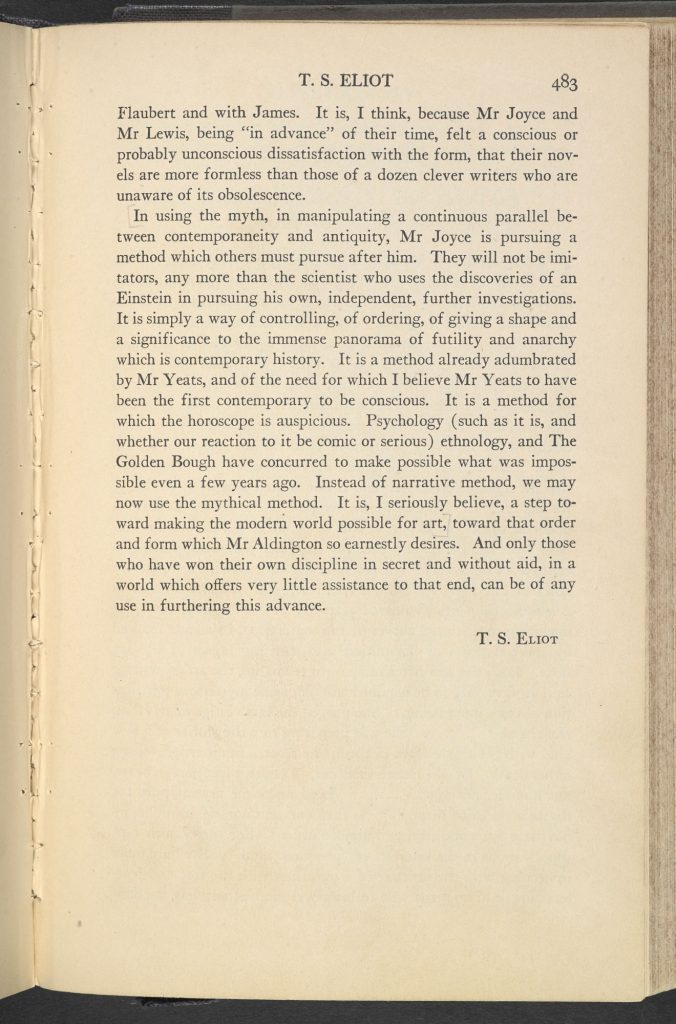

乔伊斯对艾略特的影响,不止《都柏林人》。艾略特构思《荒原》时,也在阅读乔伊斯连载的新作《尤利西斯》(Ulysses),新作付梓成书后,艾略特同样予以盛赞,言辞间无不折射出《荒原》本身的妙处所在。《尤利西斯》背景设在当时的都柏林,故事情节则与《奥德赛》保持一致,令布卢姆先生和尤利西斯的经历并驾而行。艾略特写道:

构造当代与古代之间的一种连继性并行结构的过程中,乔伊斯先生是在尝试一种新的方法,而其他人必定也会随后进行这种尝试。他们不是模仿者,就象一个科学家利用爱因斯坦的发现,从事自己独立、更为深入的研究一样。它只是一种控制的方式,一种构造秩序的方式,一种赋予庞大、无效、混乱的景象,即当代历史,以形状和意义的方式。[8]

大体而言,《尤利西斯》风格明快,艾略特的判断是否正确也不好说,但毫无疑问的是,《荒原》在古时故事和当今不幸、克莉奥佩特拉和一个心烦意乱的伦敦人、特伊西亚斯(Tiresias)和一位女打字员之间,成功构建起了平行关系。

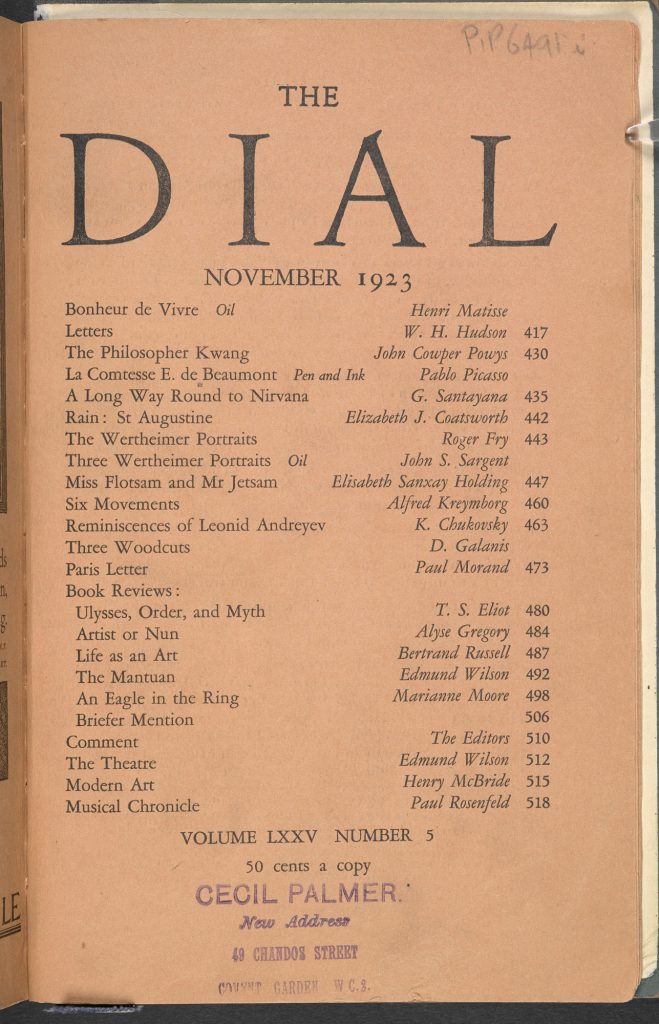

这篇评论发表于1923年11月,其中,艾略特盛赞乔伊斯使用神话“构造当代与古代之间的一种连继性并行结构”(manipulating a continuous parallel between contemporaneity and antiquity)。

这篇评论发表于1923年11月,其中,艾略特盛赞乔伊斯使用神话“构造当代与古代之间的一种连继性并行结构”(manipulating a continuous parallel between contemporaneity and antiquity)。

这篇评论发表于1923年11月,其中,艾略特盛赞乔伊斯使用神话“构造当代与古代之间的一种连继性并行结构”(manipulating a continuous parallel between contemporaneity and antiquity)。

这篇评论发表于1923年11月,其中,艾略特盛赞乔伊斯使用神话“构造当代与古代之间的一种连继性并行结构”(manipulating a continuous parallel between contemporaneity and antiquity)。

这篇评论发表于1923年11月,其中,艾略特盛赞乔伊斯使用神话“构造当代与古代之间的一种连继性并行结构”(manipulating a continuous parallel between contemporaneity and antiquity)。

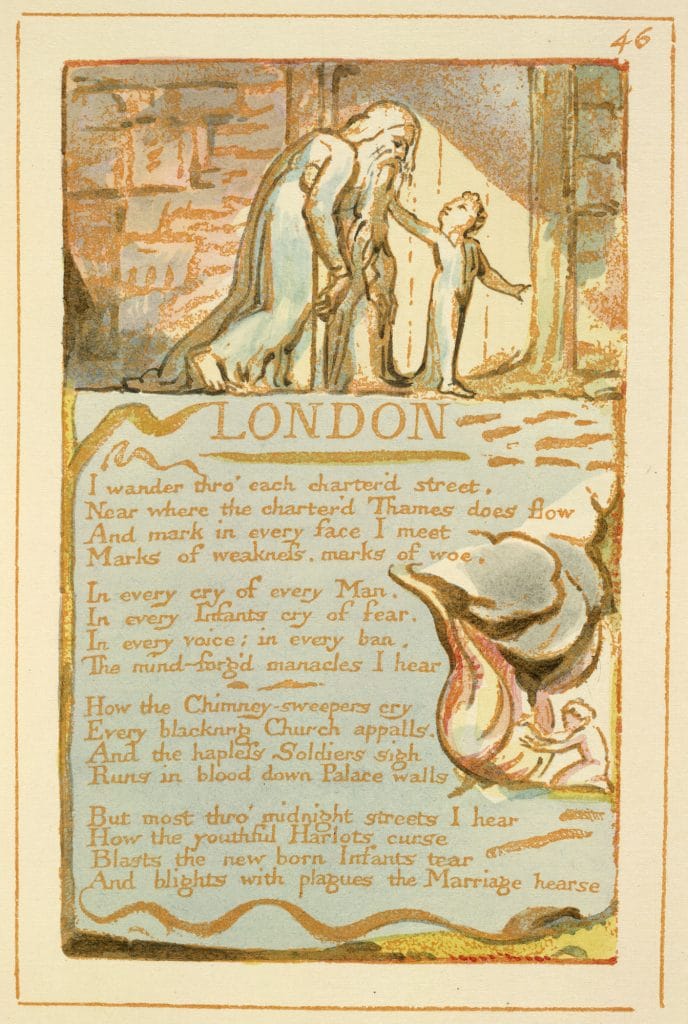

布莱克

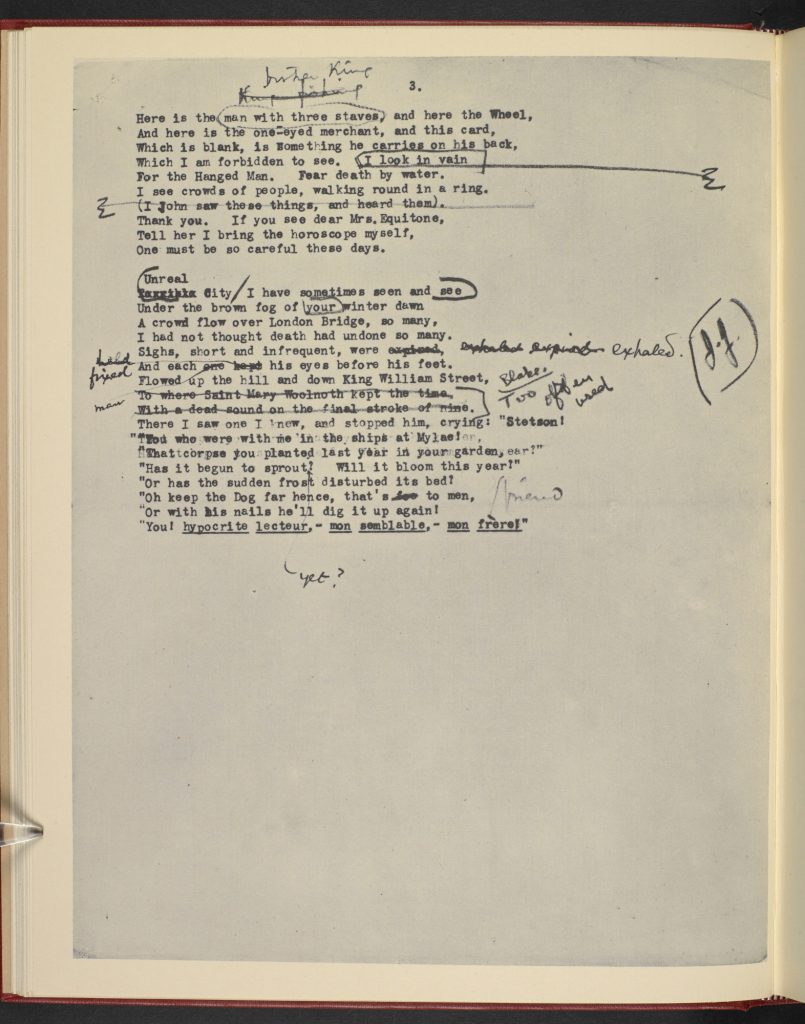

说到把伦敦比作地狱,威廉·布莱克(William Blake, 1757–1827)可谓是艾略特的前辈。批评家从《荒原》的诗句中难觅他的身影,但至少庞德就发现,艾略特的手稿中,有两句诗太像布莱克所作,难以立足。他在“To where Saint Mary Woolnoth kept the time / With a dead sound on the final stroke of nine”这句旁边,作了批注:“Blake. Too often used”(布莱克。太常用了)。”艾略特将“the time”改为“the hours”,可能就是为了回避庞德看来非常“布莱克式”的出韵。如此改动有多少效果也就难。但总体而言,尽管艾略特的其他诗歌中完全没有布莱克的影子,在《荒原》中确实能感受到他的存在,如同幽灵一般,正如布莱克在诗中写道:

我漫步走过每一条特辖的街道,

附近有那特辖的泰晤士河流过

在我所遇到的每一张脸上,我看到

衰弱的痕迹与悲痛的痕迹交错。[9]

——《伦敦》(‘London’),选自《经验之歌》(Songs of Experience,1794)

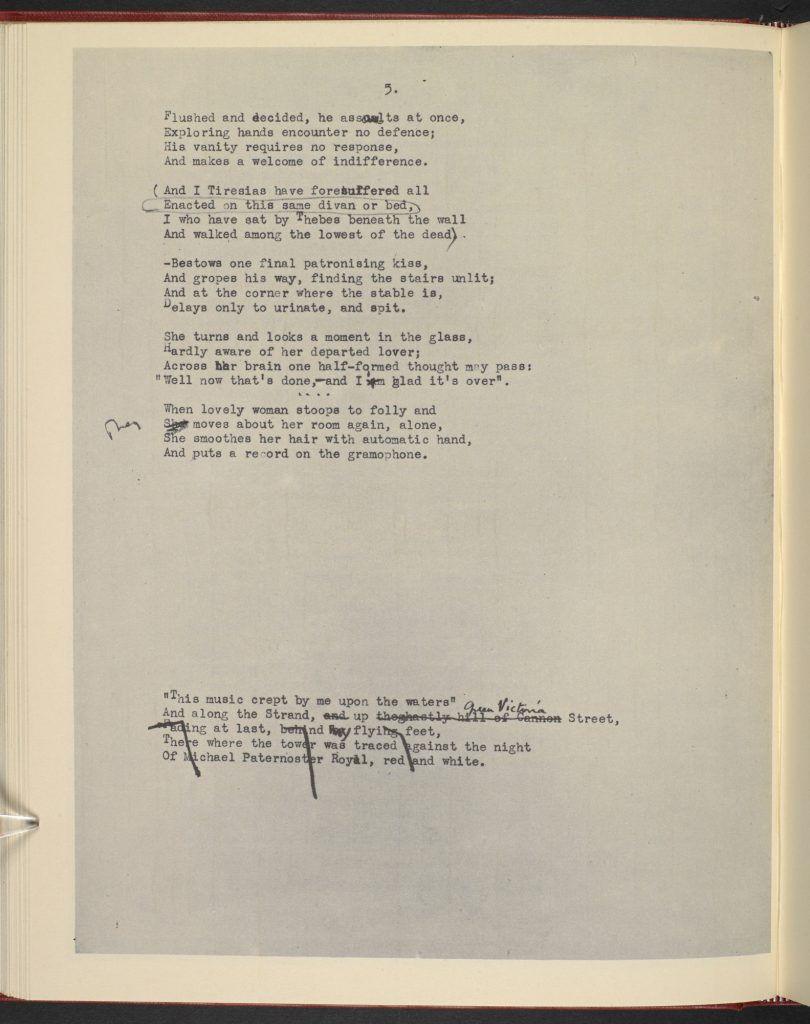

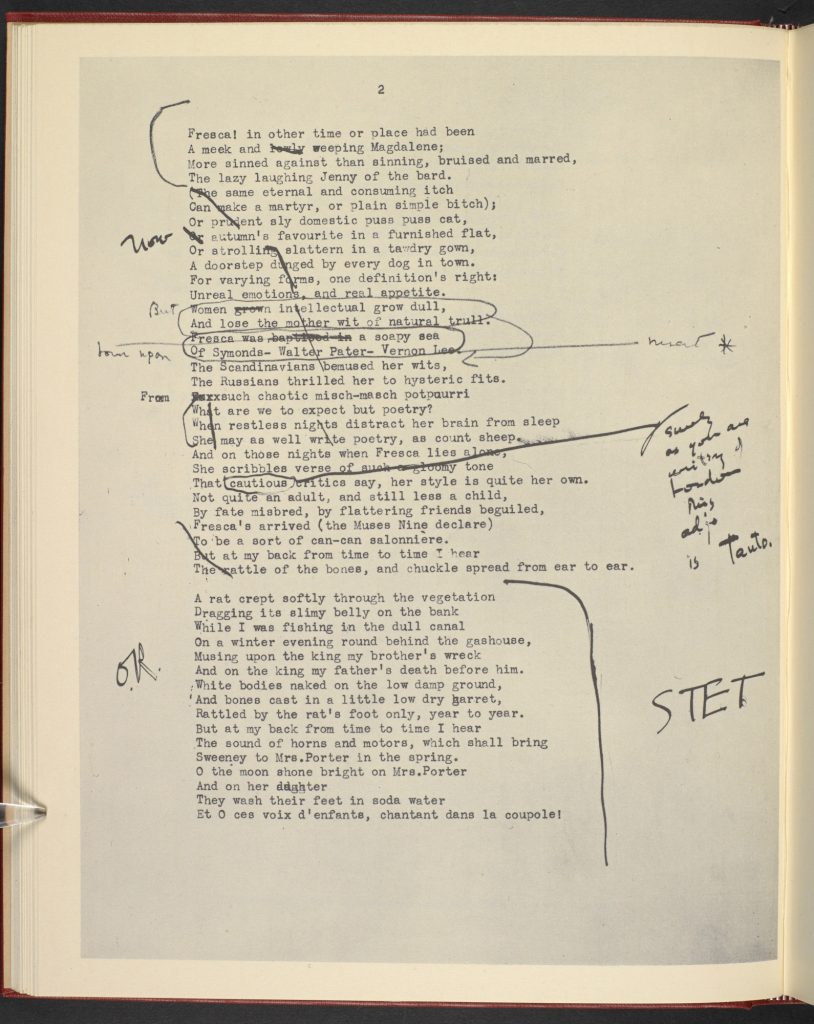

庞德建议艾略特对《荒原》中的两句诗做出改动,他认为这两句诗太像威廉·布莱克(William Blake)所作,并在手稿的一旁注道:“布莱克。太常用了”(Blake. Too often used)。

《伦敦》,收录于威廉·布莱克的《天真与经验之歌》(Songs of Innocence and Experience,1794)

创作《荒原》时,艾略特非常仰慕布莱克,他在《圣林》中写道:

布莱克的诗具有伟大的诗所具有的那种不愉快感。任何病态、变态或乖僻的东西,任何带有时代或时尚病态的东西,都不具有这一品质;只有那些经过极力简化加工的东西,才能显现出人类灵魂的根本病态或力量。这种诚实永远是和技巧上的卓越成就并存的。[10]

艾略特不久就意识到,与之相仿的评论对《荒原》也适用。

脚注

- 本文所引《荒原》译文,均出自T·S·艾略特:《荒原:艾略特诗选》(赵萝蕤 译),北京:人民文学出版社,2016年。

- 威廉·莎士比亚:《莎士比亚戏剧全集》(朱生豪 译),北京:文津出版社,2012年,第836页。

- 同上,第545页。

- 同上,第545页。

- 詹姆斯·乔伊斯:《都柏林人》(王逢振 译),上海:上海译文出版社,2010年,第127页。

- 同上,第249页。

- 此句对照原译有所改动——译者注

- T·S·艾略特:《艾略特诗学论文集》(王恩衷 编译),北京:国际文化出版公司,1989年,第285页。

- 威廉·布莱克:《天真与经验之歌》(杨苡 译),上海:译林出版社,2012年,第107页。

- T·S·艾略特:《现代教育和古典文学:艾略特文集·论文》(李赋宁 王恩衷 译),上海:上海译文出版社,2012年,第62–63页。

文章翻译:郑瀚文

文章内容可通过“创作共享”版权许可(Creative Commons License)使用传播

撰稿人: 谢默斯·佩里(Seamus Perry)

谢默斯·佩里是巴利欧大学的研究员,牛津大学英文系的副教授。他发表和出版了很多关于柯勒律治、华兹华斯、丁尼生、马修·阿诺德、T.S.艾略特还有W.H.奥登的论文著作。

相关文章