《孤雛淚》中的罪惡概念

從童年時代起,查爾斯·狄更斯就對犯罪活動的各種潛在威脅抱有強烈的、如夢魘一般的恐懼感;比如,他害怕自己可能成為他人罪行的犧牲品,更糟糕的是,自己也可能去行兇作惡,並因此痴迷上癮,為之獻身。《孤雛淚》(發表於1837-1839年)已經被多次改編成不同的藝術形式,其中改編得相當精彩的是音樂劇(萊昂內爾·巴特寫於1960年的《孤雛淚》)。小說中的一些罪犯角色,比如費金(Fagin),比爾·賽克斯(Bill Sikes),「機靈鬼」(the Artful Dodger),已經成為傳奇式的人物。但是,對狄更斯而言,這卻並不是那麼令人愉悅的:即使黑色幽默與強烈的怪誕感從來沒有離開他的作品,但犯罪的誘惑在他筆下仍然是一個關係到生與死、拯救與毀滅的問題。狄更斯將犯罪情節吸引讀者的作品視為一種文學類型——他的小說就受益於大眾對這個話題的廣泛興趣。但是,他堅持將犯罪當作嚴肅的問題來看待,認為那種驚心動魄、引人入勝的犯罪文學,與真實的、害人的罪行所造成的不幸一樣,都是這個世界的一部份。在可以公開處決犯人的時代,狄更斯不止一次參加過這樣的儀式,他看到絞刑架的陰影籠罩在整個社會的上空。

狄更斯的童年

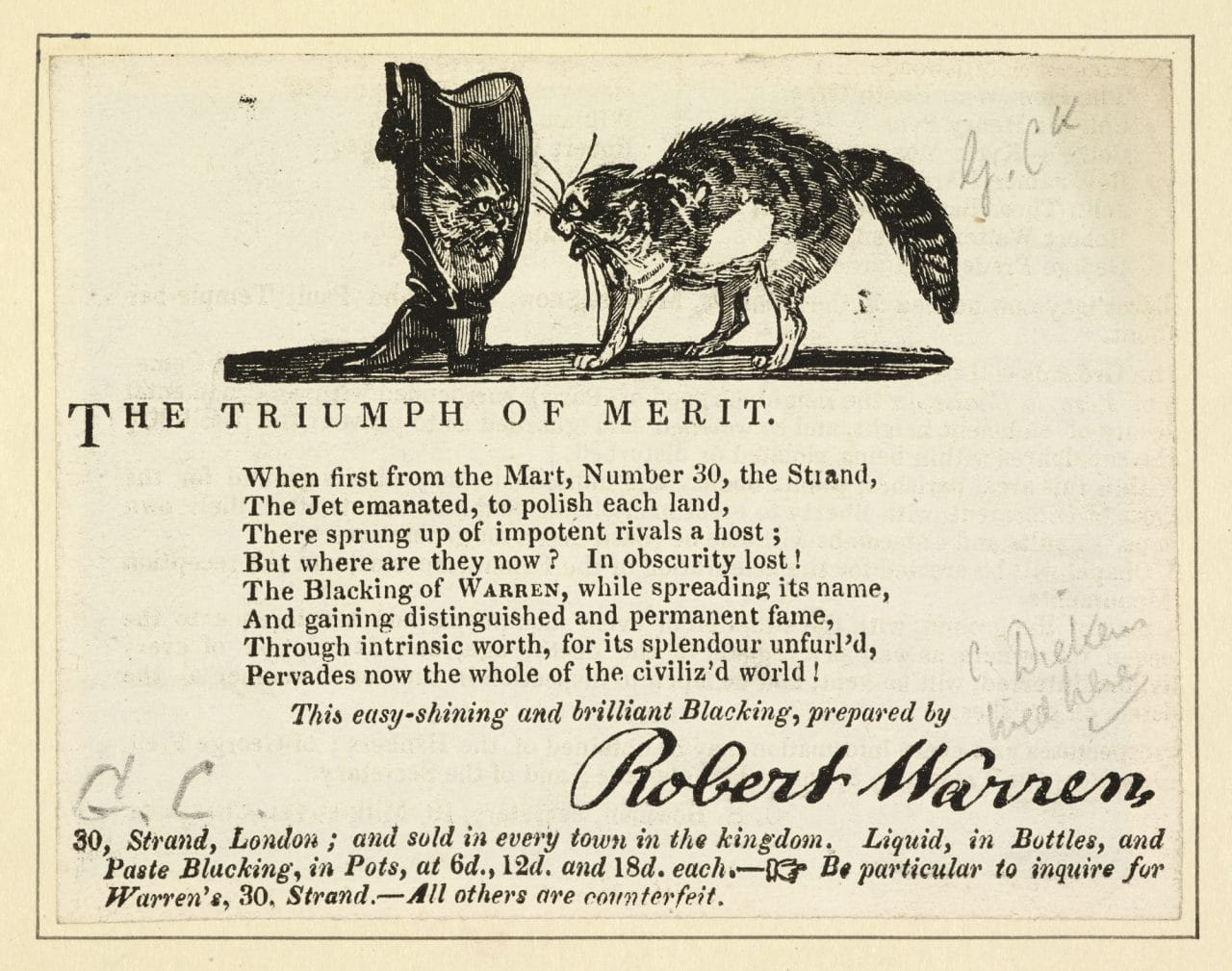

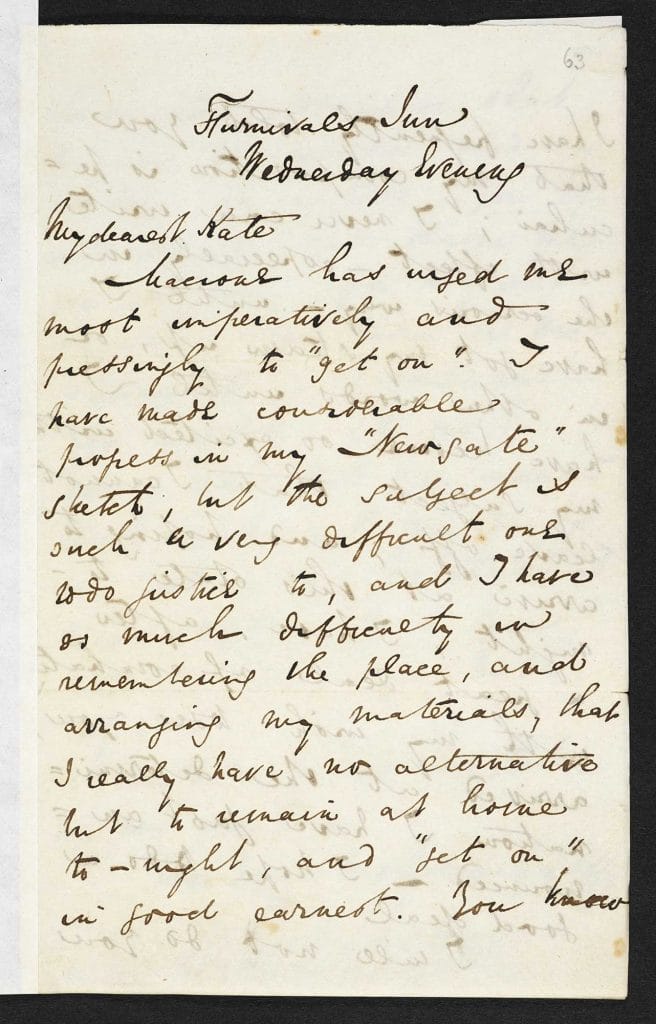

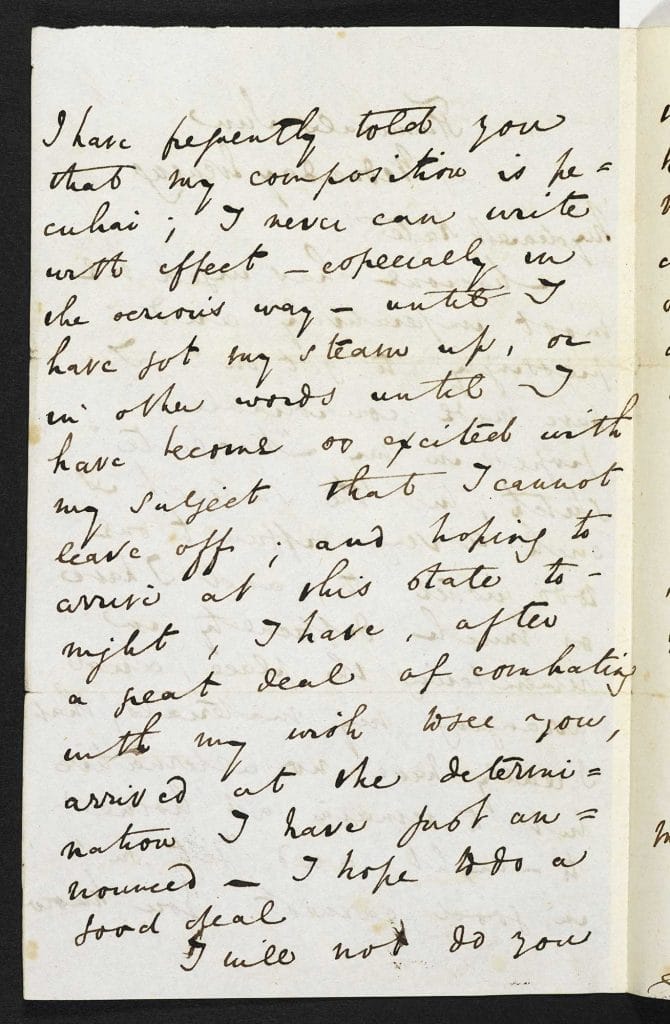

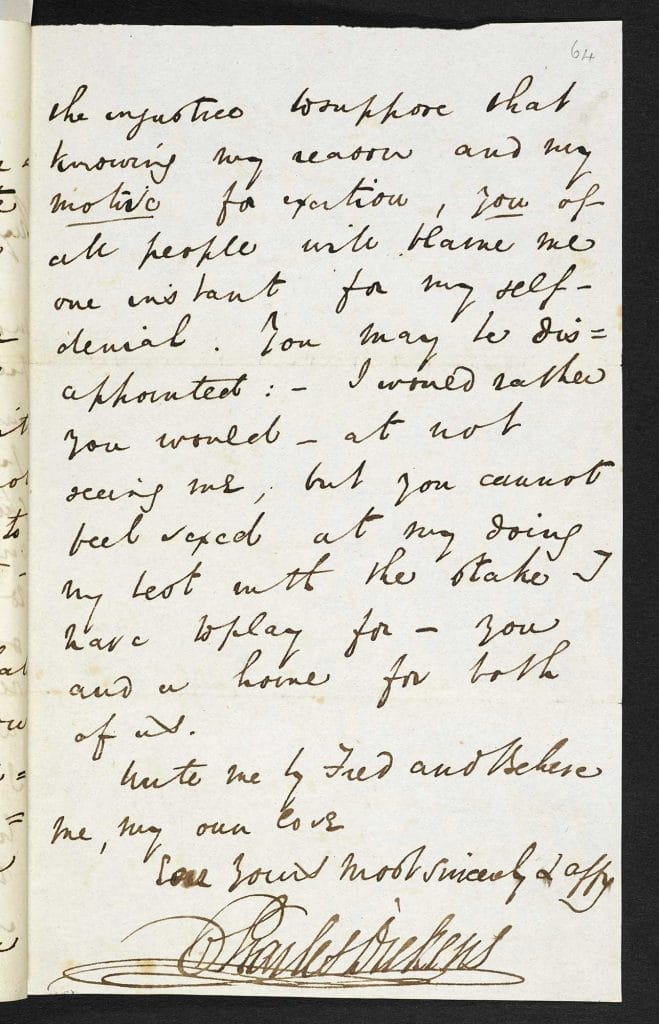

我們從狄更斯回憶錄的片段——由約翰·福斯特(John Forster)撰寫的《狄更斯傳》(Life of Charles),寫於1872-1874年——中可知,父親因欠債入獄以後,十二歲的查爾斯被送往華倫鞋油廠工作,在那裏黏鞋油瓶的標籤。在狄更斯的記憶中,這不僅是一段羞恥的經歷,還同時使他走進了那個道德敗壞的倫敦底層社會。「不管身邊的人把我照看得多好,要不是多虧了上帝的憐憫,我恐怕就成為小劫犯,小流浪漢了。」就是這樣的「小流浪漢」,險些被心懷叵測的費金收為義子(第十一章)。狄更斯看到奧利佛的人生有可能走上另一條路;他在1841年的序言中聲稱「我想藉小奧利佛來表明:善的原則能經受住各種逆境的考驗,並最終取得勝利」,這句話倒不是在說奧利佛能抵制得了任何誘惑,狄更斯更可能在暗示奧利佛同時也很幸運,也許上帝在暗中保護著他。

犯罪的魅力

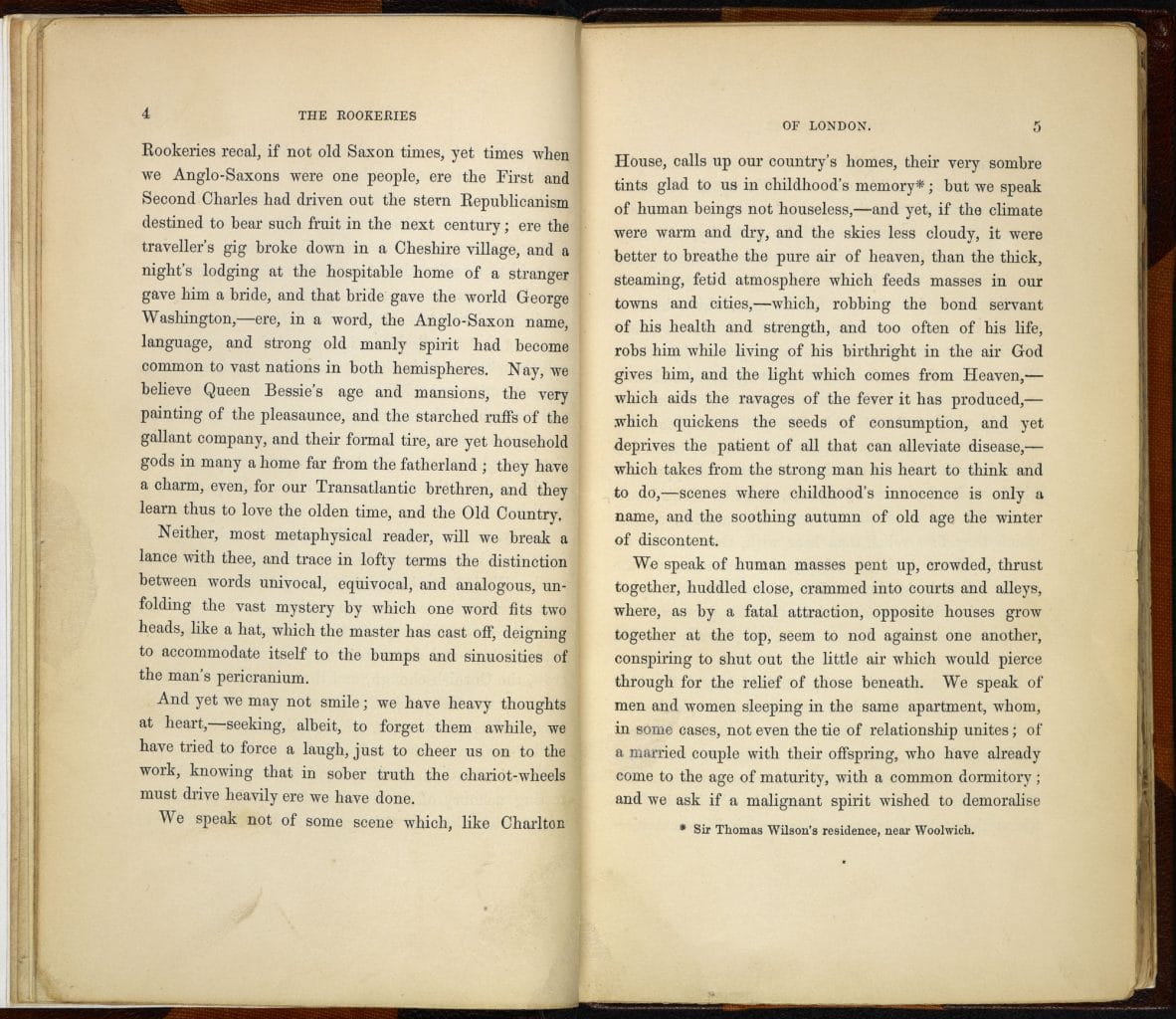

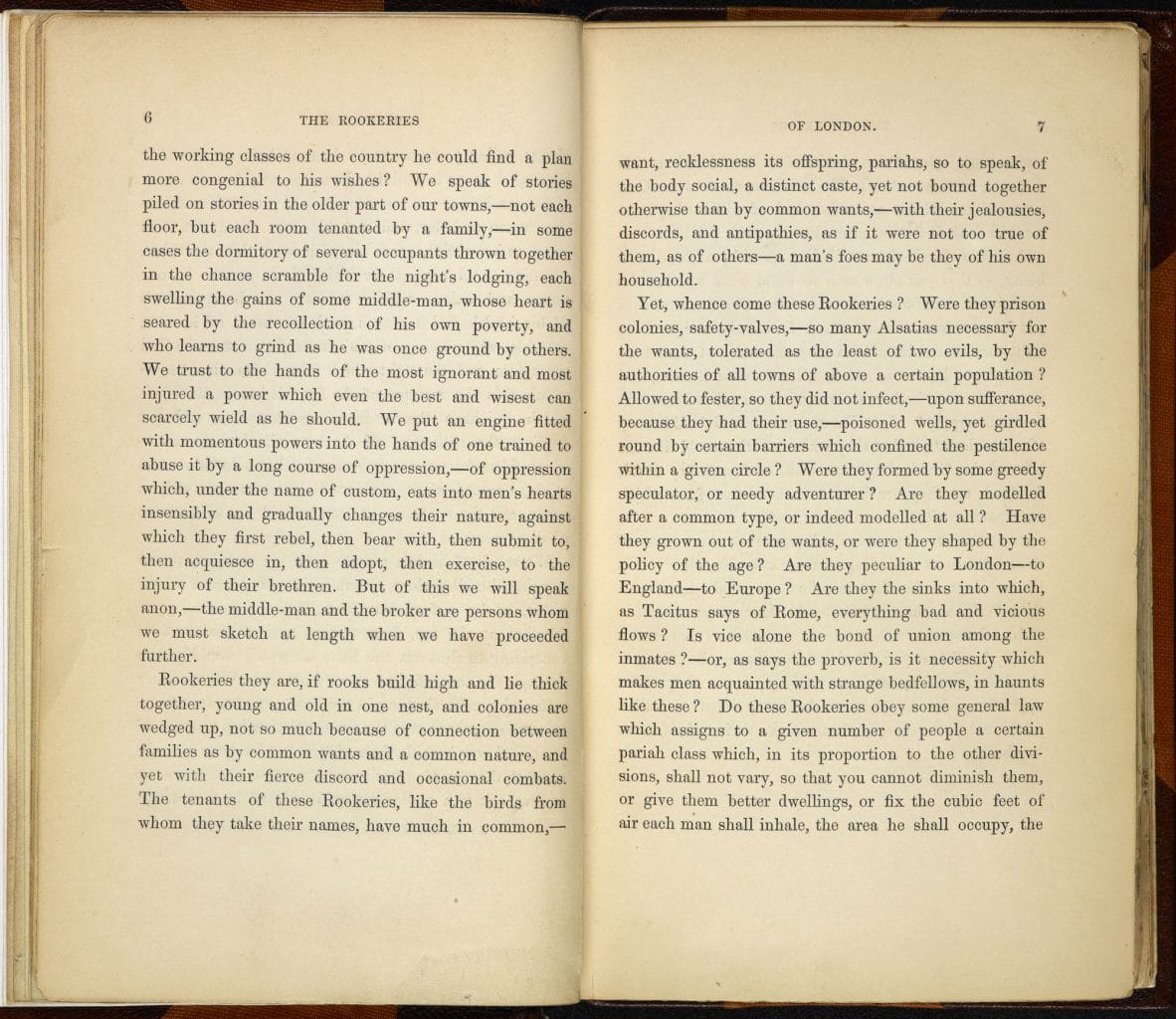

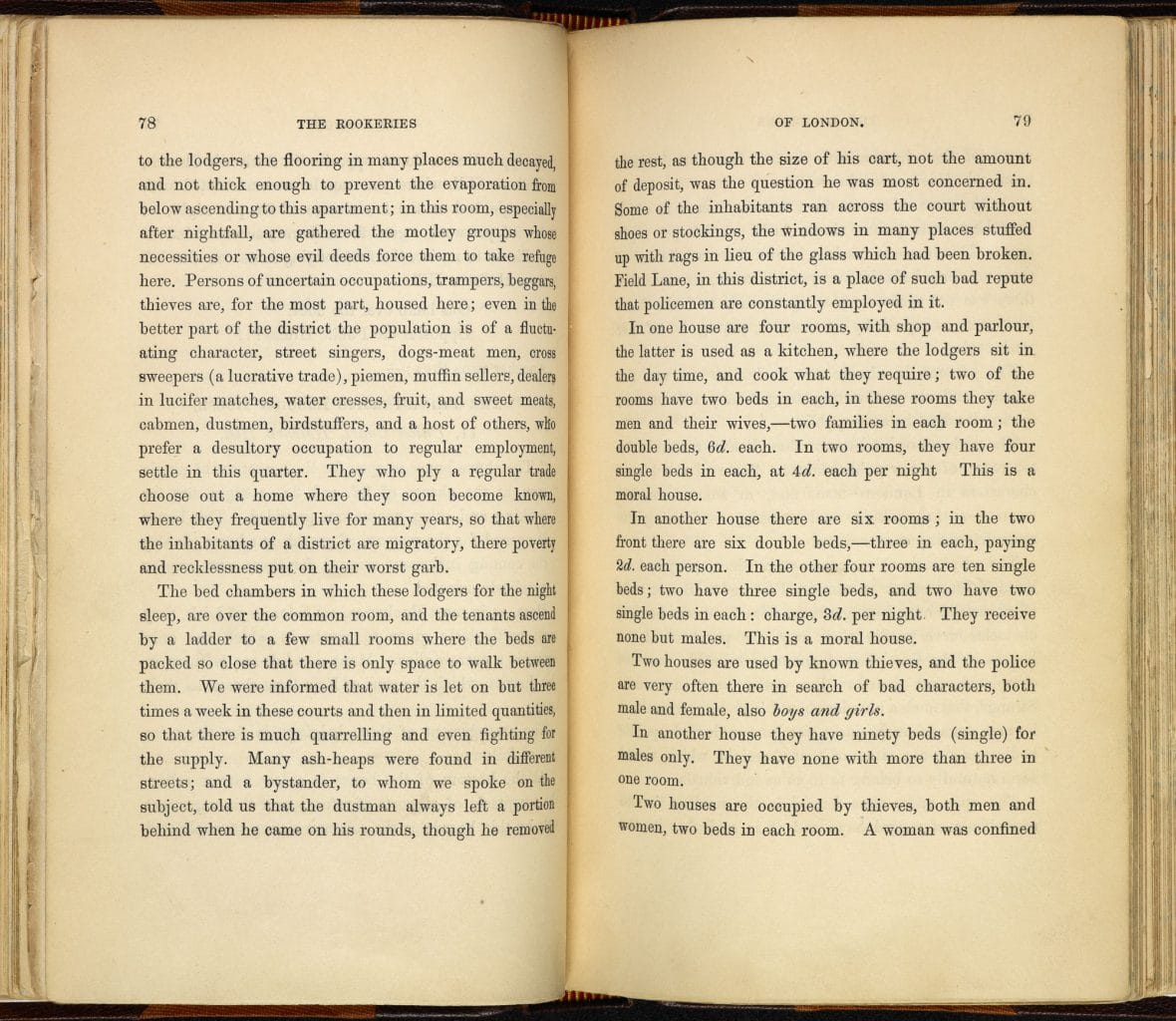

當然,狄更斯也感受到了罪惡的浪漫誘惑。約翰·福斯特曾有過精彩的論述,寫到當時年僅10歲的狄更斯就被倫敦刑案高發區即所謂的「貧民窟」(rookeries)精彩刺激的生活所吸引,他對那裏所展示的世界可以說既著迷,又排斥。

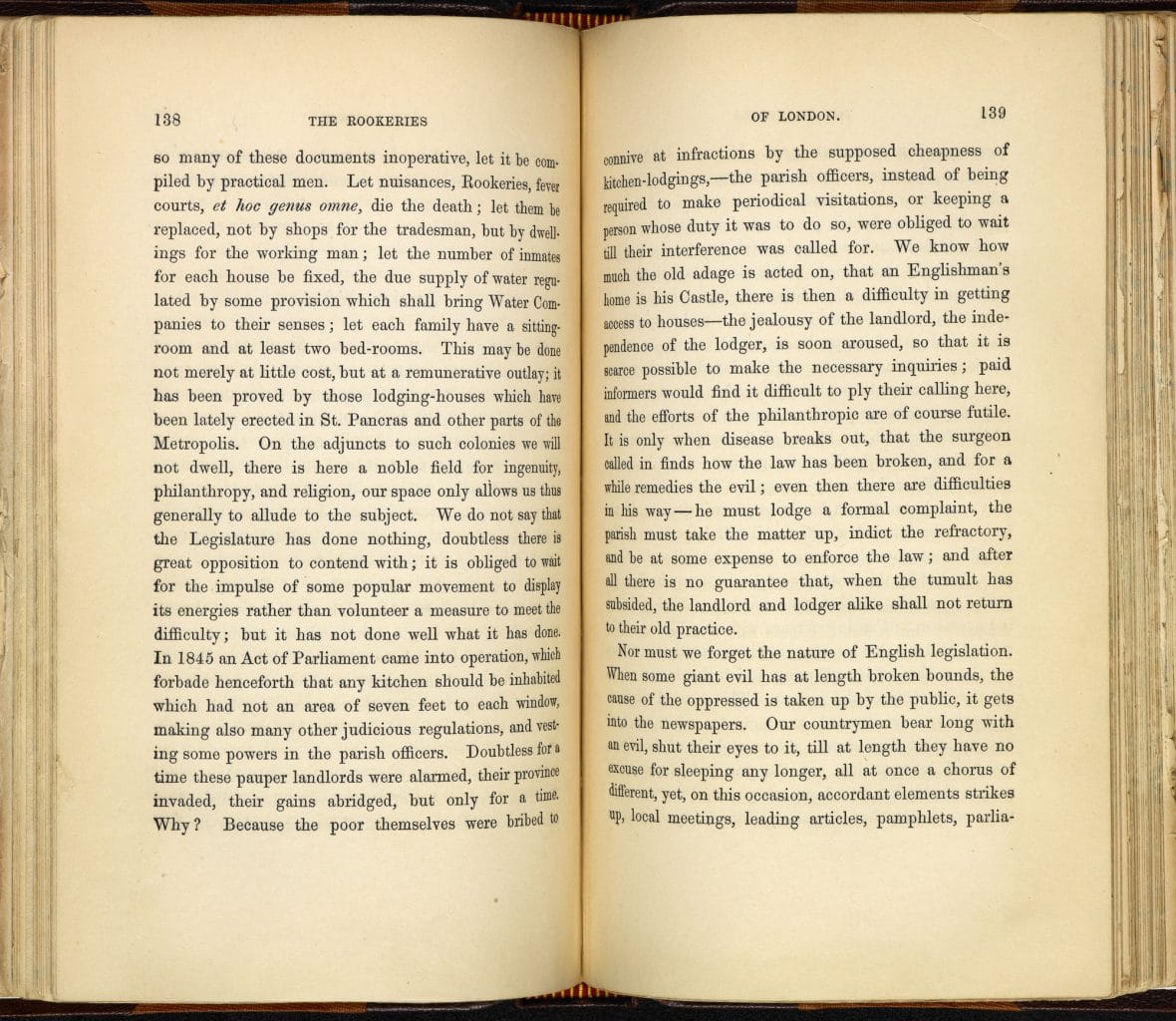

狄更斯選擇倫敦底層的犯罪溫床作為《孤雛淚》的題材,整部小說充滿扒手、妓女、殺人犯、入室搶劫者這樣的人物,讓很多讀者大感驚駭。比如,首相墨爾本勳爵就不喜歡這種露骨的表現,這記載在了當時年輕的維多利亞女王在日記中:「這些盡是些發生在救濟院裏的故事;製作棺材的,扒竊的,全是這些人。」他嘟噥道,「我不喜歡這些東西;能躲開,我就想躲開;現實裏的這些事,我不喜歡,也不希望有人去再現它們。」(維多利亞女王自己倒是覺得這本小說「有趣得不得了」)在1841年版的前言中,狄更斯寫道:「這本書裏的一些人物取自倫敦那群最可恥、最墮落的人;賽克斯偷竊東西,費金收繳偷來的物品;男孩子當扒手,女孩子做娼妓;寫這樣的書似乎是件很粗鄙、可惡的事……似乎在我看來……去描繪他們的殘缺醜陋,他們的悲慘不幸,他們污穢貧困的生活;去如實地呈現他們,去表現他們總是忐忑不安、偷偷摸摸地行走在人生最骯髒的道路上,那巨大的、黑色的、可怕的絞刑架橫亙在他們的前方,逼使他們去尋找其它的去路;似乎在我看來,這是在嘗試做一件急須去做的事,一件對社會有用的事。因此,我盡全力一試。」

罪犯的俚語與絞刑的隱喻

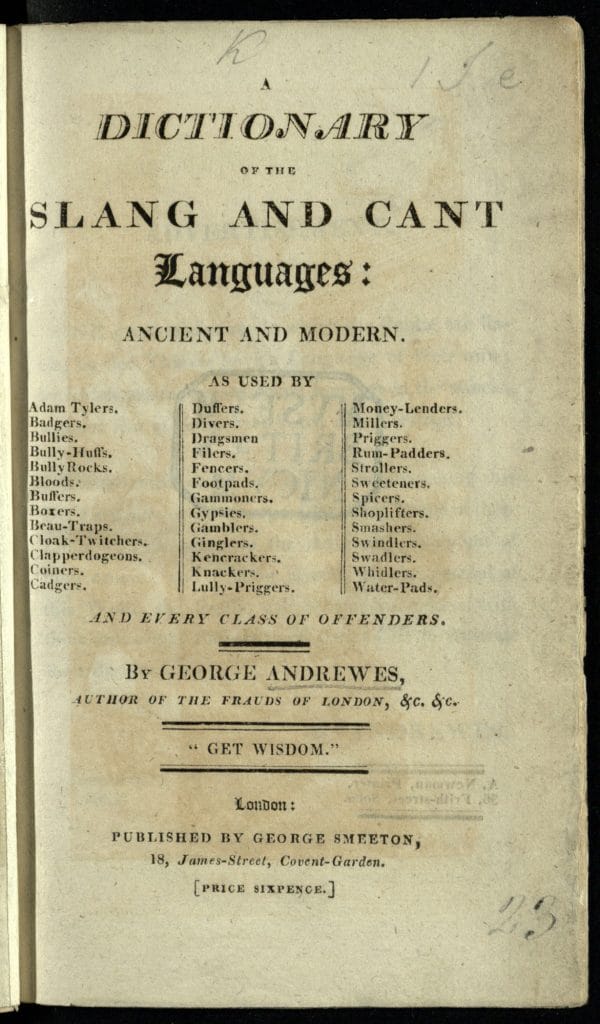

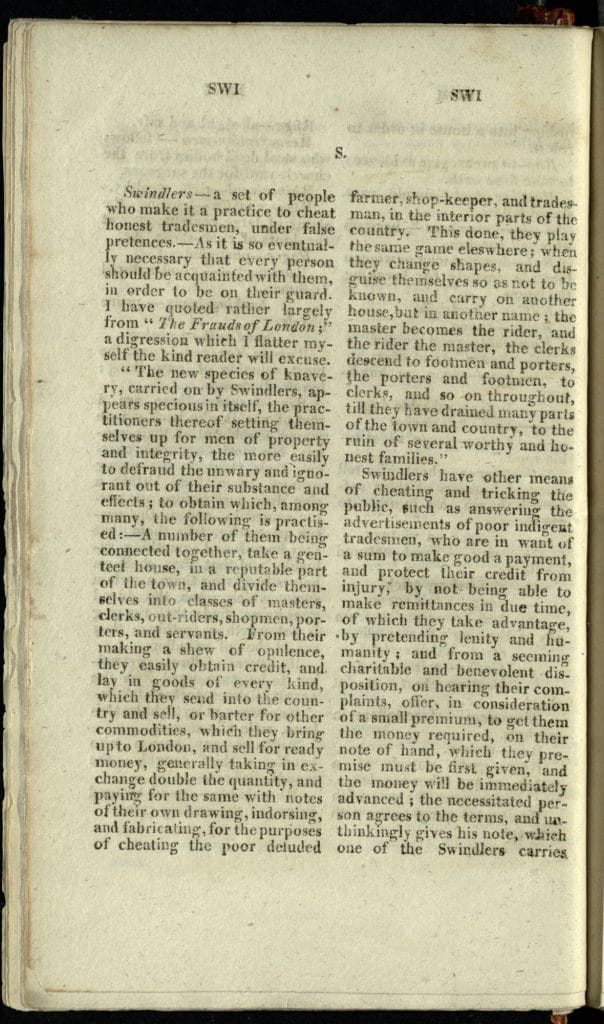

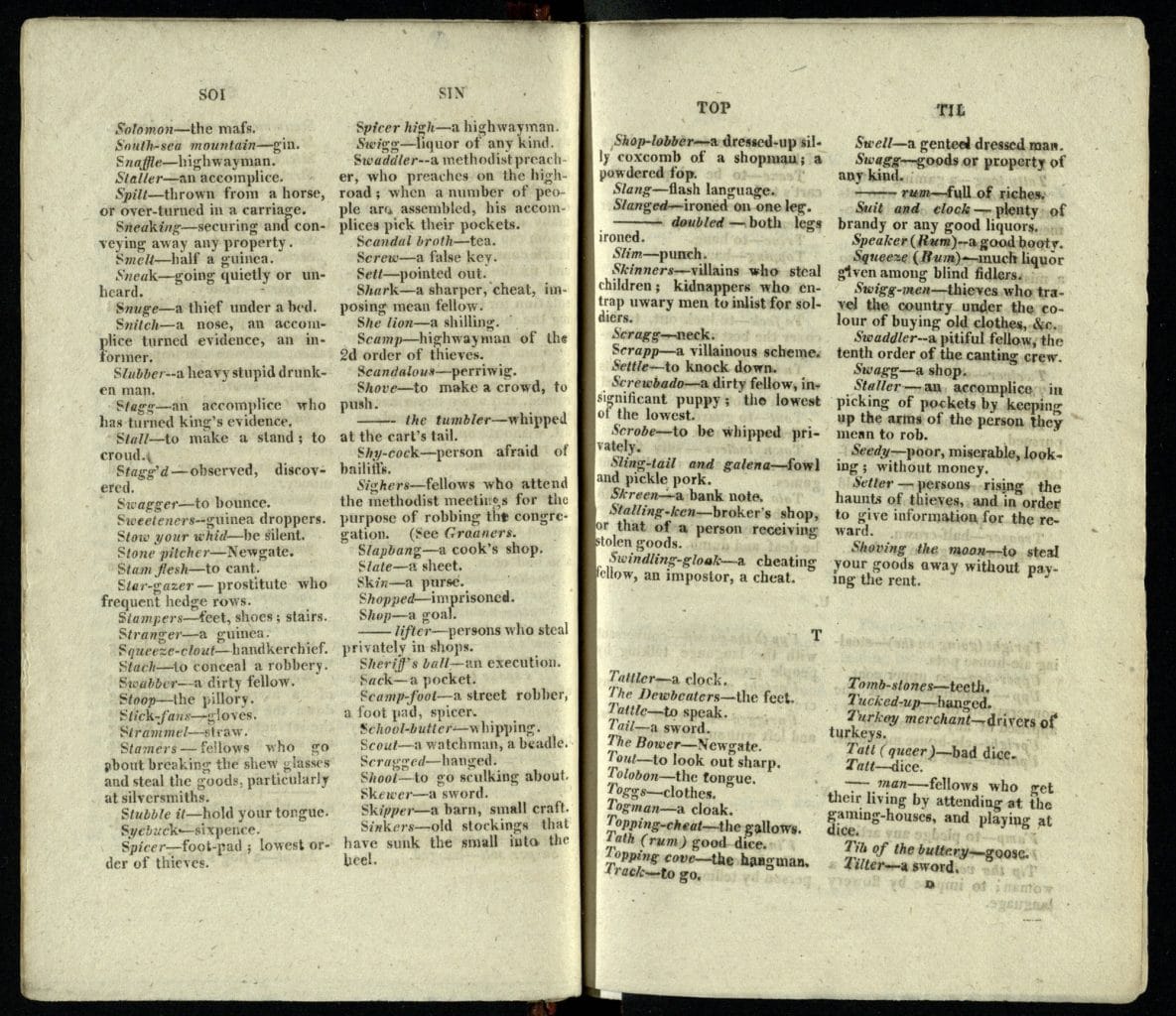

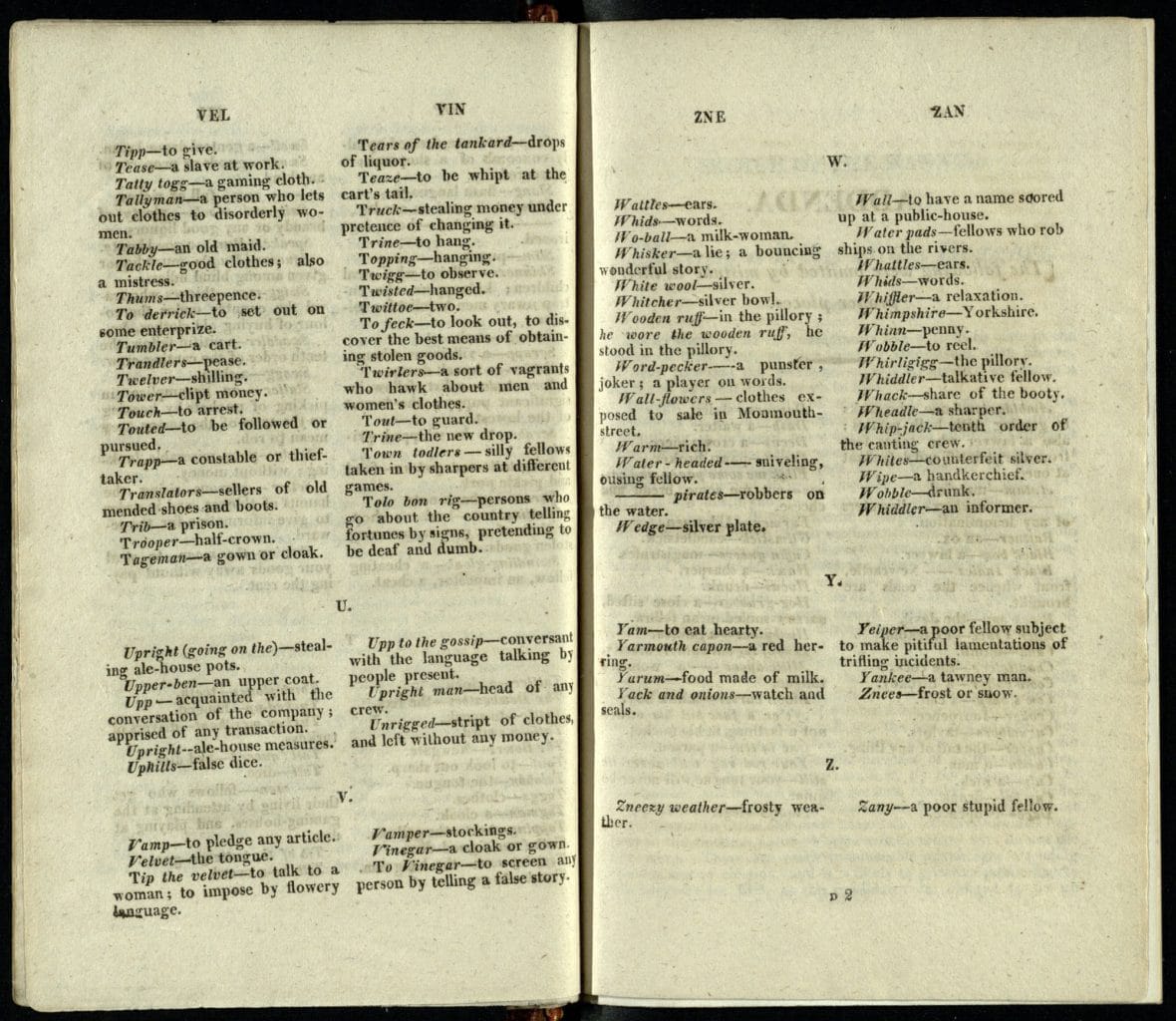

狄更斯以前當過記者,他不僅善於運用自己驚人的想像力,也相信積極調查與直接體驗的重要性,他有意識地在自己的小說裏用上各種「竊賊的黑話與俚語」。當時英國出版了很多關於這種語言的詞典或詞彙書,頗受歡迎;詹姆斯·哈代·沃克斯(James Hardy Vaux)(本身就是個前科犯)編撰的《新編黑話綜合詞典》[1](1812年)就是其中之一。在《孤雛淚》中,托比·克拉基特(Toby Crackit)以鼓勵的口吻對「機靈鬼」說:「你將來一定是個撬門溜鎖的好手(cracksman),年輕有為,比眼下這個老油子(old file)強多了」(第廿五章)。犯罪團伙有一次帶小奧利佛到切塞去打劫一戶人家,要他一顯「身手」;小奧利佛所扮演的角色,正如弗蘭西斯·格婁斯(Francis Grose)在1796年《正規土語詞典》[2]中所定義的那樣,是「小蛇人(Little Snakesman)通過污水井進入屋裏為同夥開門的人,多由男童來做此事;他之所以被稱作小蛇人,是因為要想穿過狹窄的通道,必須像蛇一般扭曲身體,向前蠕動。」不過,在做「小蛇人」之前,小奧利佛必須先學著走傳統犯罪生涯的第一步:當扒手;但這會陰險地將所有人引向絞刑架。

「機靈鬼」與其他扒手前去參觀(順便「扒點口袋裏的手絹」——從別人口袋裏偷東西的意思)同齡男孩子的絞刑——這些男孩子是費金為了賞金告發的。「機靈鬼」等人回來以後,費金問他們「今天早上圍觀絞刑的人是不是很多」(第九章)——暗示著奧利佛未來的人生也可能這樣收場。

根據當時所謂的「血腥條款」,與財產相關的各色各樣的犯罪都要處以極刑,小偷小摸,像扒竊,入室行竊,都很容易導致犯事者被定罪,並判以死刑,不過犯罪的人倒常用「絞刑架的幽默」來建立心理防線,為自己打氣。因此,竊賊關於絞刑的詞彙是很豐富的,比如,「被當屎拉了」、「哽住了」、「堵住了」、「被去核了」、「被剪頂了」、「被捲起來了」、 「懸吊」、「懸空跳舞」、 「死於大麻熱」(大麻纖維常被用來製作繩索——譯者註)。在小說裏,奧利佛事實上最常被預言死在絞刑架上。他的姓(Twist)就預示了這樣的結局;“twisted”的一個俚語含義就是「被絞死」——這個用法來自「身體扭曲,在繩索上晃蕩」。在濟貧院裏,穿白色馬甲的那位紳士反覆聲稱「那個孩子將來會被吊死」(第二章)。他並不是唯一一位預言者:諾亞·克雷波爾(Noah Claypole)、費金、遊街串巷的補鍋匠(切塞盜竊案發生後他曾幫忙抓捕奧利佛)、蒙克斯(Monks)都曾做過這樣的預言,而且似乎都急於促成預言的實現。

在故事末尾,輪到費金自己痛苦不堪地面對絞刑架;其實,奧利佛很早的時候就聽他低聲自語道:「死刑是多麼美妙的東西!」(第九章)費金喜歡死刑,是因為死刑對他有用——它可以用來威脅犯罪團伙,甚至當作發財的手段(費金揭發自己的同夥,從中謀利)。他對諾亞·克雷波爾叮囑道,如果他敢透露一個對同夥不利的字,自己就會去告發他的瘡疤(“blow upon him”,小偷用來表示「舉報某個人」的黑話),因為他所犯的罪是死罪。從蘇爾伯雷先生那裏偷竊,「就等於在你脖子上係了一條項圈,拴上去輕而易舉,解下來可就難了——說得明白點,就是絞索!」(第四十三章)。事實上,這部小說用象徵手法將所有這些東西都聯繫了起來:從別人口袋竊取的手帕,被當作頸部飾帶炫耀的手帕,絞刑吏手中的大麻「領圈」,各種與喉嚨或「氣管」有關的動作——堵住、扼住、扣住、撕扯、切割。

反感的吸引力[3]

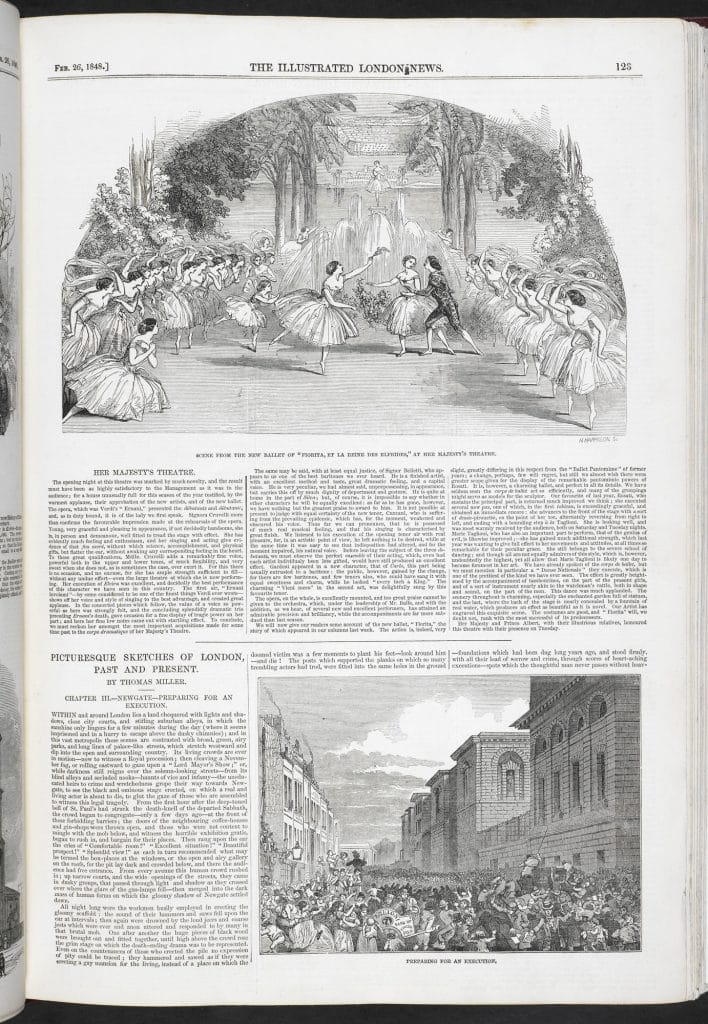

正如這些豐富的隱喻所示,狄更斯一直關注死刑的問題(在此過程中他的想法有所改變):絞刑——該刑罰不僅適用於謀殺,也適用於各種各樣不那麼嚴重的犯罪——赫然聳現在他很多作品裏,比如:《巴納比·拉奇》(Barnaby Rudge)和《遠大前程》(Great Expectations),這並非個人怪癖使然。在《孤雛淚》發表前的三十五年間,共有103個十四歲以下的小孩因為偷竊被判處死刑(這個問題有爭議,所幸的是,沒有一人真正被執以死刑)。1830年,共有18017重罪起訴援引了死刑條款(即「血腥條款」)。受法國大革命的餘威影響,這個時代充滿了反撥與壓制,社會騷亂四起,有產階層憂心忡忡。十九世紀頭三十年,被執以絞刑的人數是十八世紀下半葉的兩倍。十九世紀二十年代,671人被執以絞刑,其中三分之二是因為謀財,而僅有五分之一是因為害命。[4]

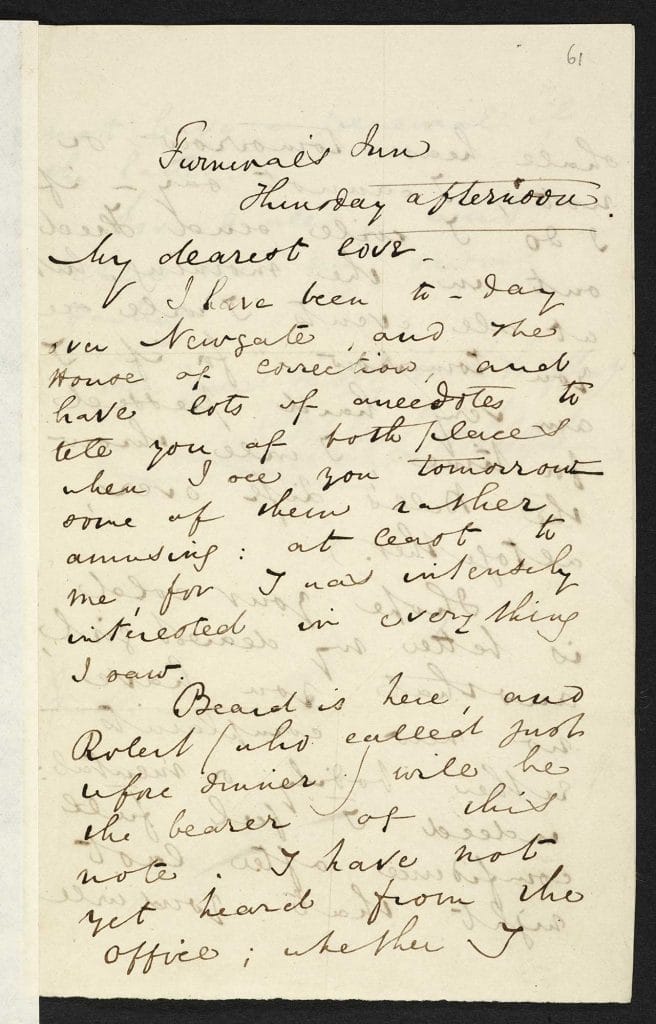

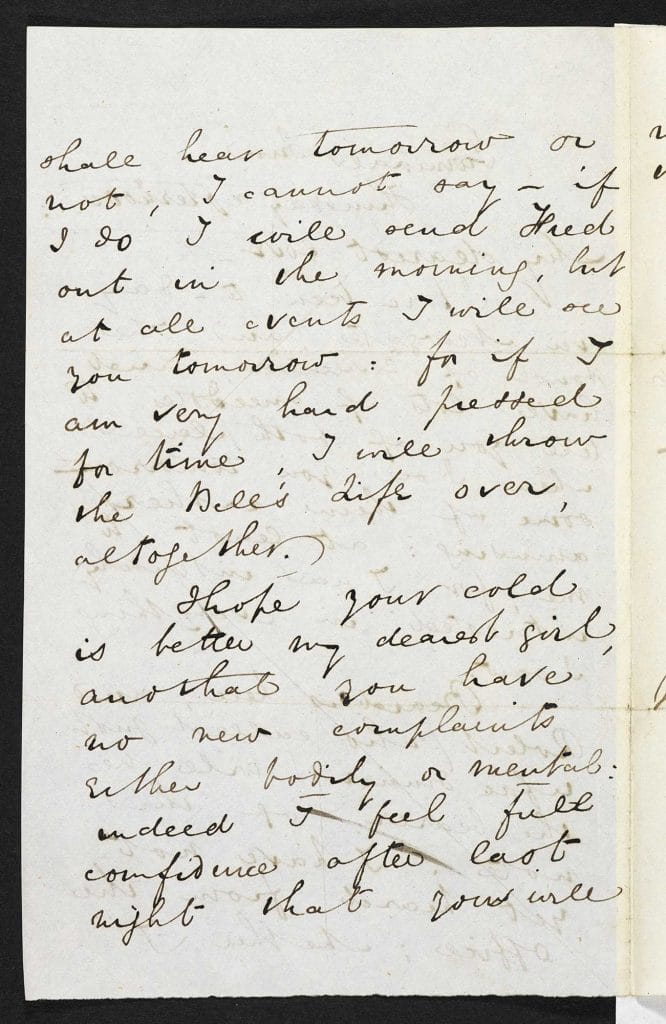

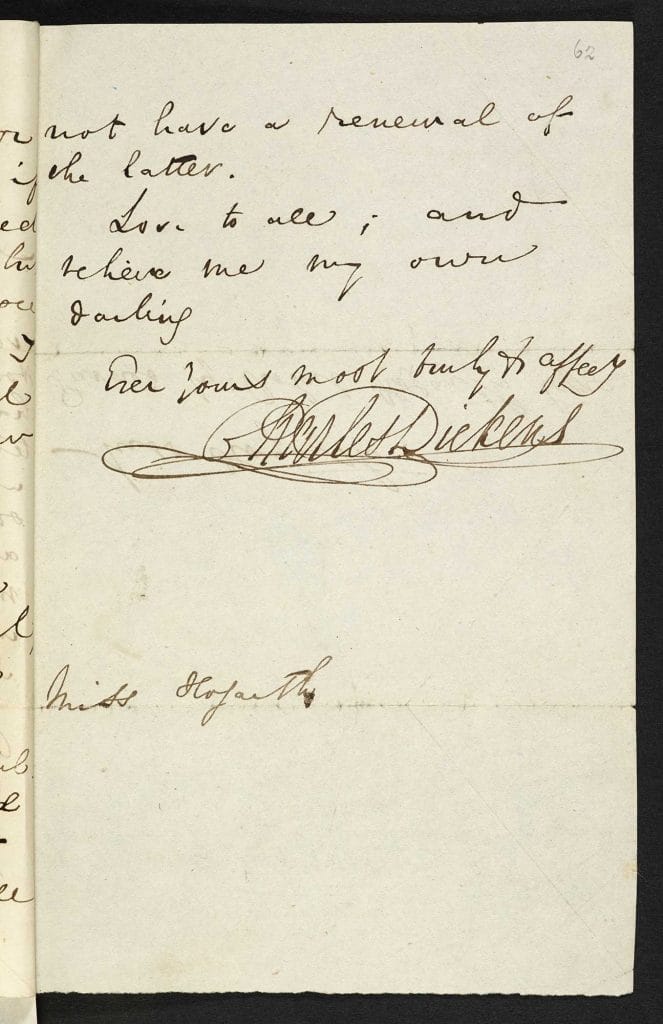

絞刑一般公開進行,觀眾規模通常十分龐大(有文字記錄的觀看人群可達十萬人次)。甚至在寫《孤雛淚》之前,狄更斯就已經感受到絞刑令人憎惡的吸引力;正如他在1835年的信中所寫:「一年的監禁,不管如何嚴厲,你對它的興趣都遠不及你對死刑的關注。腳踏軋機對世人情感的影響遠不如絞刑架。」

我們在《孤雛淚》中見到了這種對「世人情感的影響」——它瀰漫在整部小說中:費金在老貝利法庭被定罪,「外頭人群傳來的歡呼聲,似乎都在慶賀這個消息:費金會在禮拜一被處死」——禮拜一通常是執行死刑的日子。當奧利佛把發狂的費金留在死牢裏的時候,他在牢房外頭並沒有感受到「適宜的情感」:「人群在相互推來推去,爭吵說笑。」(第五十二章)

絞刑的意象

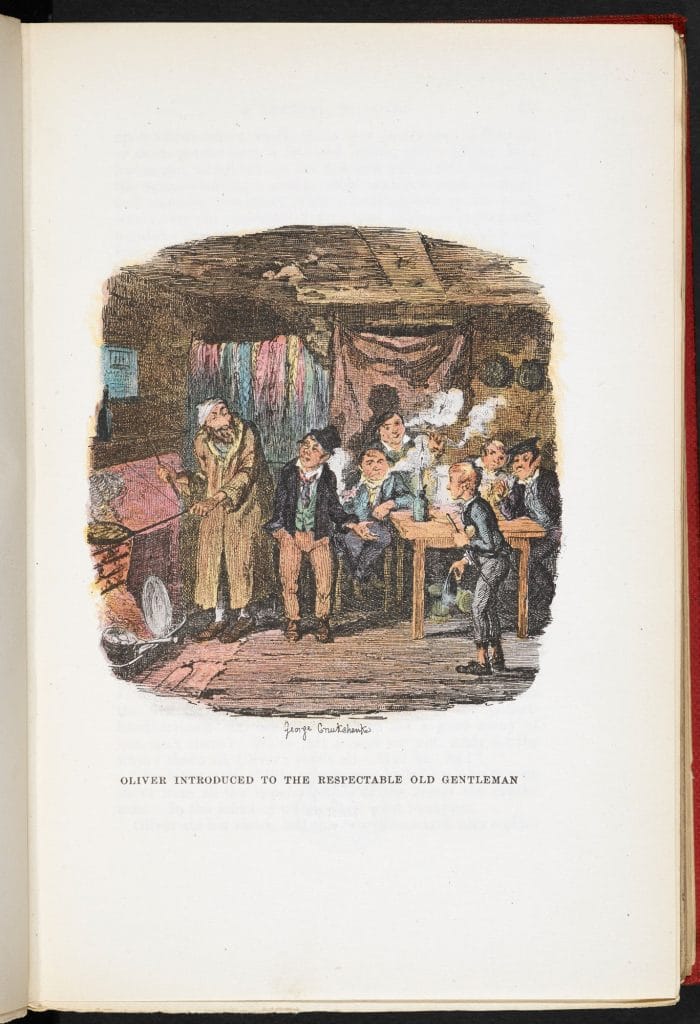

狄更斯只是簡單地說,費金家的牆壁「因為年代久遠,佈滿灰塵,黑得不能再黑了」(第八章),但在知名的喬治·克魯克香克(George Cruikshank)為這段話所繪的插圖裏,爐灶上貼了一張大紙——其實是一種通俗小報風格的單頁海報,當時很受歡迎,上面常印有內容污穢或道德說教的民謠,文字四周配上駭人的木刻畫和恐怖的圖案。這張海報畫了三個被吊死在絞刑架上的罪犯。在插畫裏,從奧利佛手中那條裝滿財物的手帕到圍在「機靈鬼」脖子上的手帕,再到包紮在費金頭上的手帕,最後到牆上那三個繩套,之間有一條意味深長的對角線。這樣的構圖顯示了奧利佛有可能要踏上一條通往絞刑架的道路。克魯克香克有時會在沒有閱讀原文的情況下,根據口頭概述來作畫;所以,他所配的圖畫也有可能激發了狄更斯的創作靈感。狄更斯在第九章中讓費金說了一番贊成死刑的獨白後,還讓他說了一句話:「五個傢伙掛成一串」——狄更斯其實是在回應庫魯聖的那張海報(他又添了兩個,為了湊成好數字)。

對都市地下社會的描繪

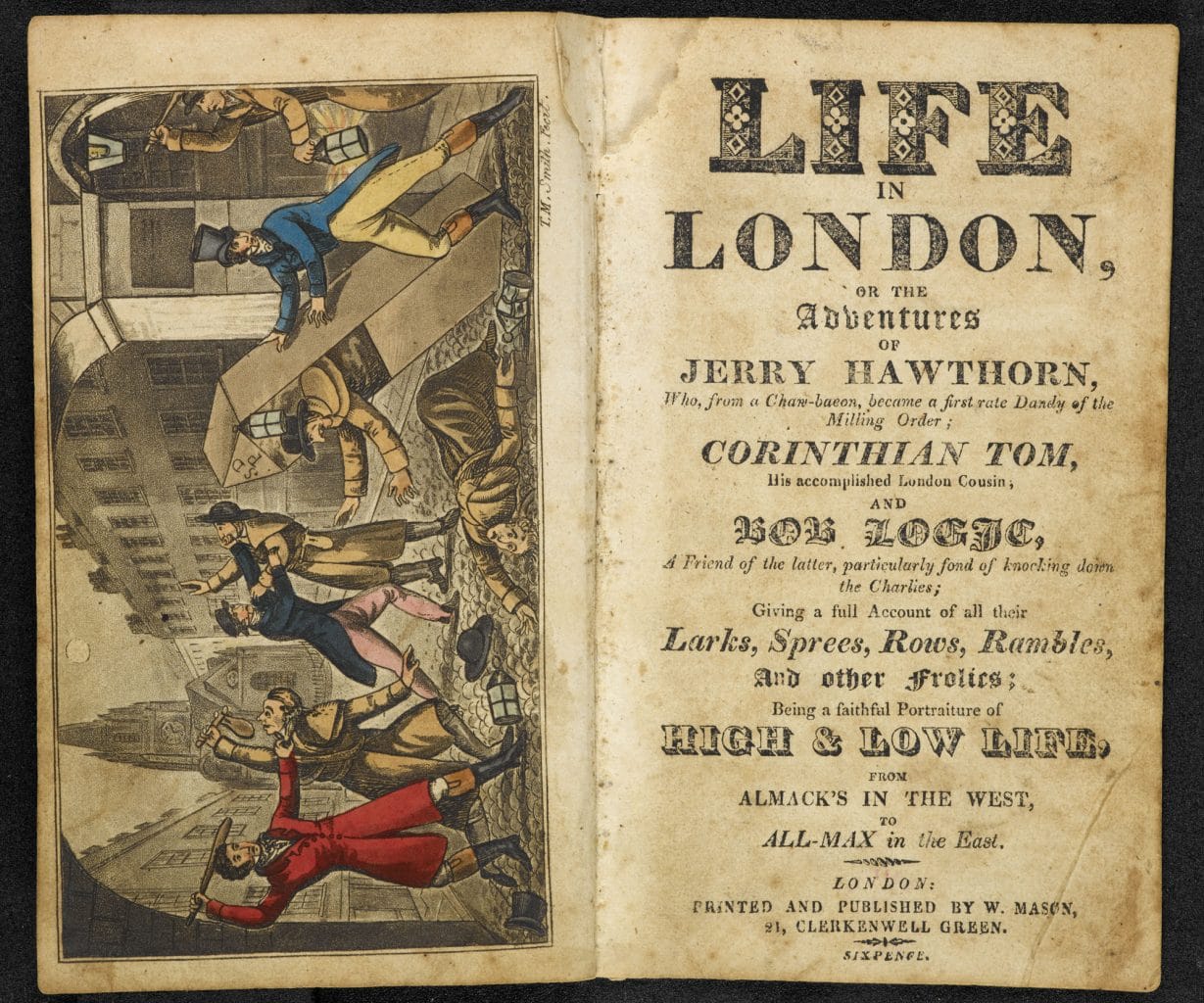

在《孤雛淚》之前,就已經有豐富的文獻對倫敦犯罪生活作了半虛構、半寫實的精彩記錄。比如,皮爾士·伊根(Pierce Egan)在暢銷書《倫敦的生活》(Life in London,於1821年出版)中將地下社會變成了都市旅遊觀光的一個景點,在那裏,能看見那個不體面的群體所展現的時髦、刺激卻又親切的形象。該書與《孤雛淚》一樣,都是由知名插畫家喬治·克魯克香克設計插畫。伊根的主角湯姆和傑瑞因好奇走進了「令人眼花繚亂」的犯罪世界,他們友愛攜手,「在大都市裏四處遊逛、放縱」,但他們的闖蕩是充滿喜劇性的,兩人總能安全地逃回到舒適而富有的倫敦西區。

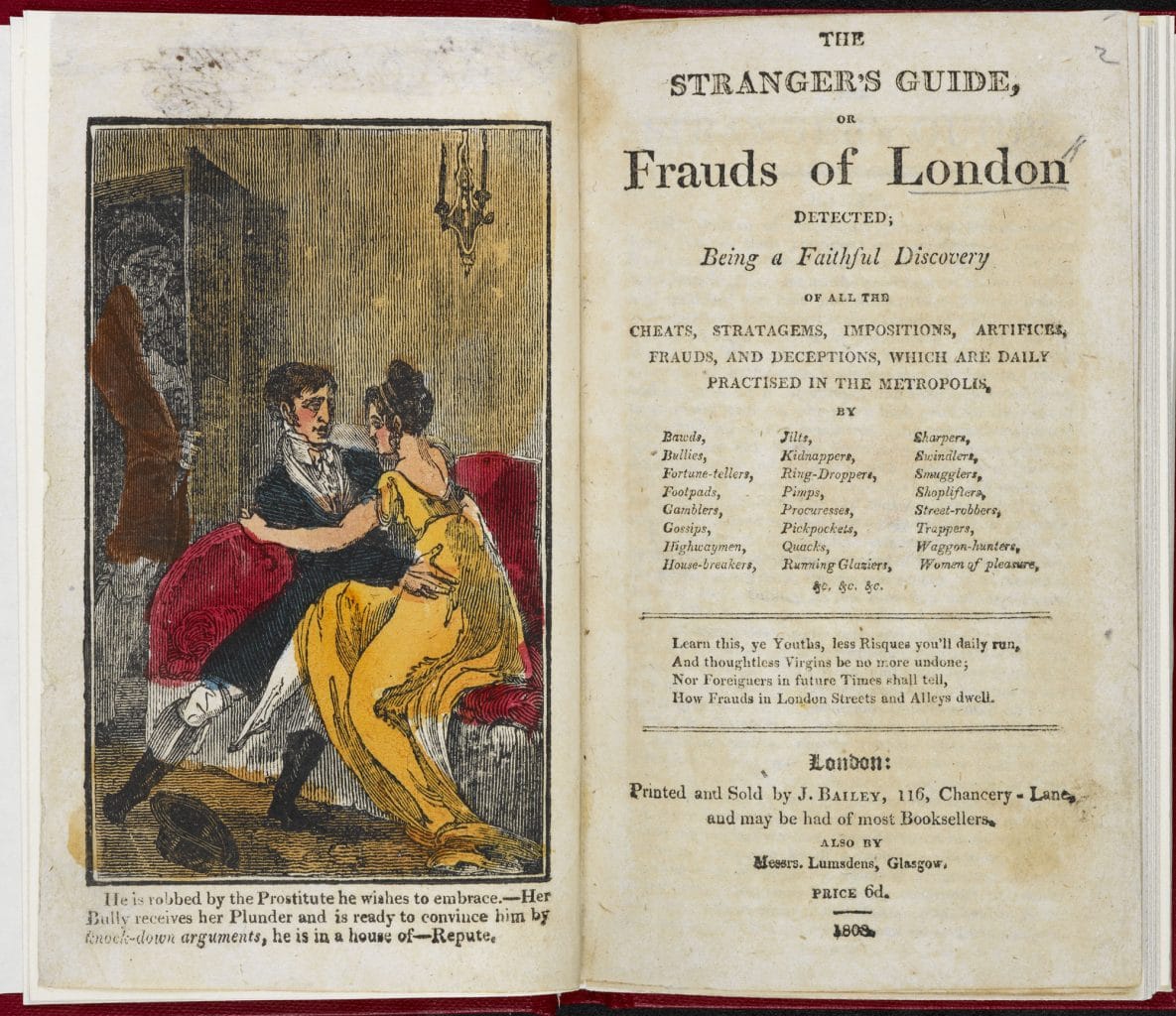

另外,當時也有大量關於城市地下生活、針對潛在受害者的旅遊指南,就比如《新客指南,或倫敦騙局大起底:忠實揭露大都市每日司空見慣的所有欺詐、詭詐、撞騙、圈套、騙局和忽悠》[5](1808年)。這部引人入勝的作品在扉頁裏羅列了一長串倫敦地下的「掠食者」,包括詐騙者、商店小偷、扒手、綁架者、入室搶劫者、賣身女。它的卷頭插畫展現了大都市罪惡之窟的景象——一位妓女摟抱著毫無戒備的客人,在她身後埋伏著「拉皮條的人」,隨時會向客人勒索錢財,有必要時甚至使用暴力。渴求與犯罪、腐敗和暴力相關的圖像與敘事,是有其深刻根源的——狄更斯在《孤雛淚》中探討了這個問題——但伊根與《新客指南》將狄更斯看來是黑暗醜陋的東西加以「消毒」以後,以自己想要的面貌呈現給讀者。

《孤雛淚》與「新門小說」

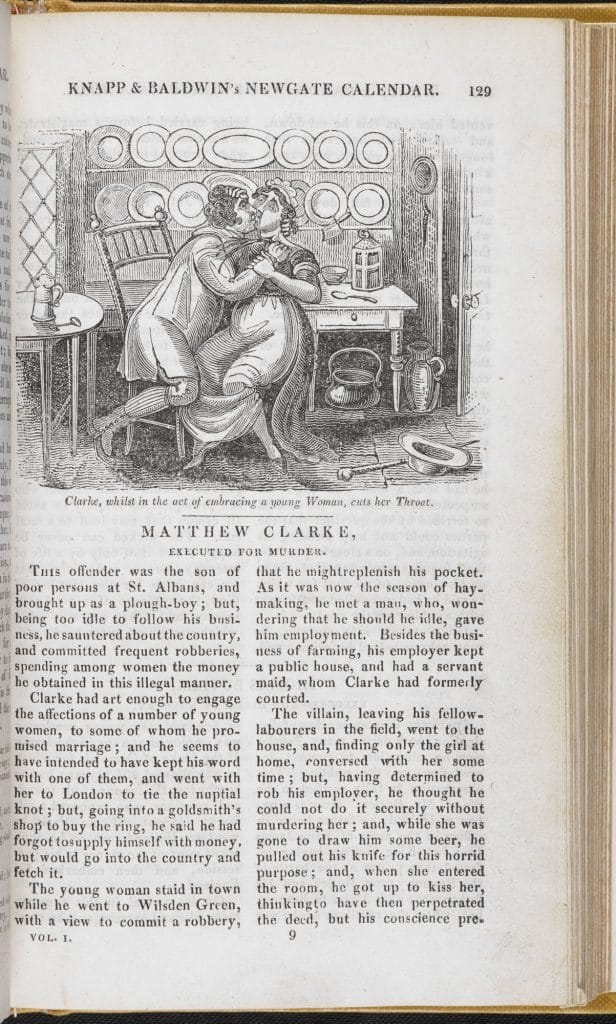

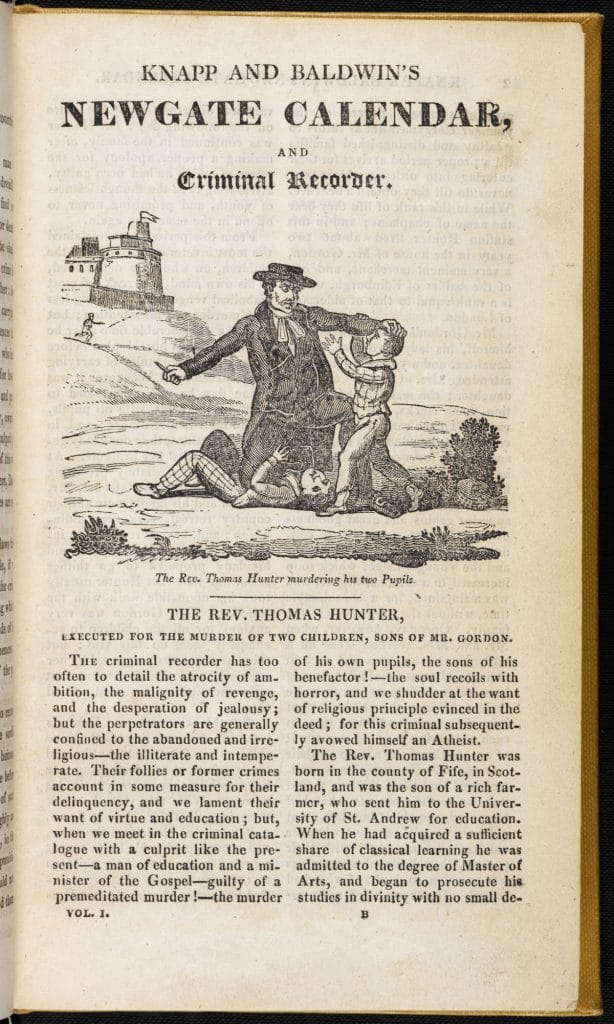

狄更斯所面對的這個獨特傳統至少有一百年的歷史。奧利佛第一次被費金關起來的時候,費金給他留了一本書:《大罪犯的人生與審判史》。這些「嚇人的描述是如此的逼真、生動,仿佛一頁頁泛黃的紙張都被血痕染紅了」。這就是《新門監獄紀事》,一部關於英國犯罪狀況的重要著作,於1728年面世,後來多次再版,它讓奧利佛感到了「一陣突如其來的恐懼」(第二十章)。狄更斯本來想藉《孤雛淚》來消解當時犯罪題材的創作熱度,但這部小說的成功反而極大地推動了這股潮流;十九世紀三十年代晚期掀起了一場關於「新門小說」這種文學體裁過份渲染犯罪的爭論。

令狄更斯為之反感的是,《孤雛淚》被捲入這場爭論中。他的朋友,小說家哈里森·安茲沃斯(Harrison Ainsworth)在1837年10月為自己的小說《盧克伍德》寫了一篇新序言(一部充滿性與暴力的瘋狂情節劇,融合了未婚生子、墳塚、誓言、詛咒、毒藥、財產繼承爭議、身份隱匿等要素),稱讚《孤雛淚》中關於倫敦犯罪生活的記述;不過,讓事情變得更糟糕的是,安茲沃斯下一部熱門小說《傑克·謝帕德》的出版恰好與《孤雛淚》最後四期的連載相重合,而《傑克·謝帕德》正是基於十八世紀一位聲名狼藉的竊賊(《新門監獄紀事》使這位竊賊名聲不朽)的事蹟而創作的。

1840年5月5日,一位叫弗蘭西斯·庫瓦西耶的男僕殺害了72歲的主人威廉·拉塞爾勳爵,這件事導致爭論激化,因為庫瓦西耶後來聲稱(至少依其申述是這樣),他受到腐化,是因為閱讀或觀看了以傑克·謝帕德為主角的戲劇化作品。這個案件引起轟動。1840年7月6日是個禮拜一的早晨,庫瓦西耶在大約三萬人前面被絞死,人群中間就有狄更斯,他對這件事作出激烈的回應。

1846年2月,(在修訂《孤雛淚》時),狄更斯給《每日新聞》寫了一封長而有力的書信,表達了他對這個話題的深切關注。這封信回憶了狄更斯在1840年圍觀庫瓦西耶被絞死時的經歷:他是這樣評判的:「這真是一個可惡、可悲、可恨的場景;司法看起來與(庫瓦西耶)一樣惡劣,甚至更惡劣;司法的影響要強大很多,在它四周灑滿了遠為可怕的傳染病菌。」他同時指出:

「我剛到的時候,就只有幾十個男童在街上,他們全都是小賊,從這時起……一直到我看見那具耷拉著腦袋的屍體被放在棺材木架抬到監獄的時候——在這人山人海中間,我沒有見到一絲跡象;在窗台上,在街道上,在房頂上,不管在甚麼地方,我都沒有見到任何與這個場景相適宜的情感。沒有悲傷,沒有適度的恐懼,沒有痛恨,沒有嚴肅的表情;只有下流,放蕩、輕浮、醉酒,還有其它五花八門、洋洋自得的罪惡。我參加過的大型同胞集會,沒有一個會讓我覺得如此噁心,如果真有,那實在是不可思議。」

他的結論是深刻的:

就像萬有引力是有形世界結構中的一條法則一樣,「反感的吸引力」也是我們精神本質的一條法則,它所發揮的最大效力,(我相信)正是體現在死刑的這個情況下。

《孤雛淚》可能是狄更斯以最大的力度去表現「反感的吸引力」的作品;他在寫這封信的時候,正在修訂《孤雛淚》,似乎並不是一個巧合。

脚注

- James Hardy Vaux, A New and comprehensive Vocabulary of the Flash language (1819)

- Francis Grose, A Classical Dictionary of the Vulgar Tongue (London, S.Hooper, 1788)

- 原文為“the attraction of repulsion”,“repulsion”既有「排斥」、「排斥力」的意思,也有「反感」、「厭惡的」意思。結合語境,“repulsion”還有「令人憎惡的事物」的含義。這個短語揭示的是人對某些事物既厭惡又著迷的雙重心態。(譯者註)

- 這些數據來自V.A.C. Gatrell’s superb study, The Hanging Tree: Execution and the English People, 1770-1868 (Oxford: Oxford University Press, 1996), pp. 4, 19, 7.

- The Stranger’s Guide, or Frauds of London Detected, Being a faithful Discovery of all the Cheats, Stratagems, Impositions, Artifices, Frauds, and Deceptions, which are daily practised in the Metropolis (1808)

文章翻譯:葉麗賢

繁體中文校對:譚瑞雯

《<孤雛淚>中的罪惡概念》由菲利普·霍恩教授撰寫;文章版權持有者:©️ 菲利普·霍恩。該文章可用作個人學習和研究之用,不可用於商業目的。

撰稿人: 菲利普·霍恩(Philip Horne)

菲利普·霍恩教授在倫敦大學學院的英語系教書。他目前的研究興趣是:亨利·詹姆斯,文學隱喻,文學與政治,電影中活著的人與死去的人的關係。