《简·爱》中的童话和现实

约翰·鲍温教授阐述夏洛蒂·勃朗特如何结合童话、哥特和现实主义创作技巧,为《简·爱》注入独特的文学力量。拍摄于哈沃斯的勃朗特故居。

一般认为,《简·爱》是深刻的现实主义小说,植根于夏洛蒂·勃朗特的个人经历,表现了简在罗伍德(Lowood)寄宿学校的痛苦经历,以及她对十九世纪社会的狭隘性别观的挣扎。但是,这部小说的幻想色彩也很浓厚。从一开始,简就逃进幻想世界:爬上窗台,藏在那儿,“像土耳其人那样盘起腿”,一头扎进比尤伊克(Bewick) 《英国鸟类史》(History of British Birds)中描绘的冰寒大陆,回想起保姆贝茜在冬夜里讲的童话和歌谣。从此开始,幻想就成为这本书骨感现实的对照面,成为丰满想象的源头。

托马斯·比尤伊克《英国鸟类史》(1797,1804)节选,包含一张简·爱小时候曾参照过的插画。

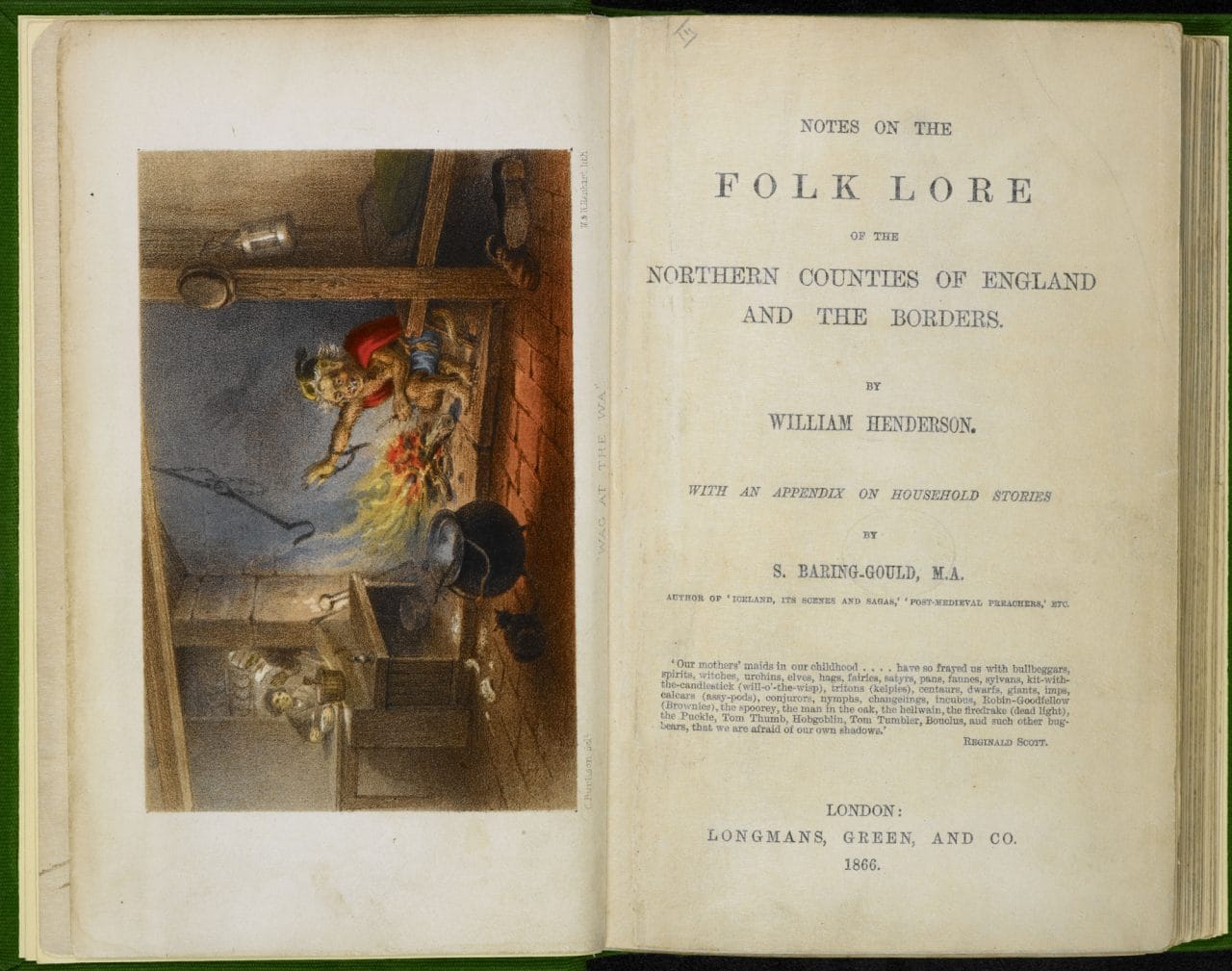

威廉·亨德森(William Henderson)《北英格兰及边陲各郡民间传说考》(Notes on the Folk Lore of the Northern Counties of England,1866),是《简·爱》和《呼啸山庄》中提到的部分童话传说的出处。

罗切斯特

小说中,简和罗切斯特的关系点缀着各种幻想,提到了各类神话和童话。当简和罗切斯特在海巷初遇,她首先看到罗切斯特的狗“派洛特”,迸出的第一个念头是“盖特拉西”(Gytrash),一种传说在英格兰北部荒道出没的黑犬。罗切斯特一再称简是“妖女”、“精灵”,说她“蛊惑”了他的马(第十三章)。简给罗切斯特看的画——鸬鹚孑立于被遗弃的船骸,月神塞勒涅高悬在拉特莫斯山之上,还有裹着“缠头布”的“巨大头颅”——都是赤裸裸的幻想,来自勃朗特对《圣经》和希腊神话的了解(第十三章)。而这则可怜孤儿冲破重重障碍与富家公子结合的故事,本是单纯的灰姑娘式童话,却因某些内容变了质:即罗切斯特自称“吃人魔”(第二十四章),简显然不是《美女与野兽》中的贝拉。而在经典童话中,最出名的恶丈夫当然是杀妻成瘾的蓝胡子。

夏洛蒂·勃朗特所作素描《岸礁上的鸬鹚》(Cormorant on a Rocky Coast,1829),和简·爱的同主题水彩画极为相似。

灰姑娘和王子的插画,出自马绍尔(Marshall)编集《灰姑娘的故事》(Popular Story of Cinderella,1817)。简·爱的故事和这则知名童话有很多共同之处。

蓝胡子的传说是夏尔·佩罗(Charles Perrault)在17世纪最后十年创作的童话之一。图为一本1810年左右的英文版配图“廉价口袋本”(chapbook)。

根据蓝胡子传说改编的19世纪页谱民谣。

勃朗特们的童年幻想

如果说作者的童年是《简·爱》中现实元素的源头,那么幻想部分也一样,其根源是勃朗特姊弟童年编织的故事之“网”。其开端是一则有名的轶事。父亲勃朗特神父1826年去了趟利兹,并带了一盒玩具士兵回家。在自己的“年鉴”中,夏洛蒂用她奇趣的拼写方式记下了这段经历:

艾米莉和我跳下床,我抢夺了一个士兵玩具,并叫他“威灵顿公爵”,宣布他是我的了!!还没说完,艾米莉也抓走一个,说是属于她的,安妮也下床来拿走一个。我的士兵最漂亮,没有一点毛病。艾米莉的那一只则死气沉沉的,我们叫他“死死崽”。安妮那一只小小的、怪怪的,跟她很像,我们于是叫他“守候小子”。布兰韦尔挑选了“波拿巴”。

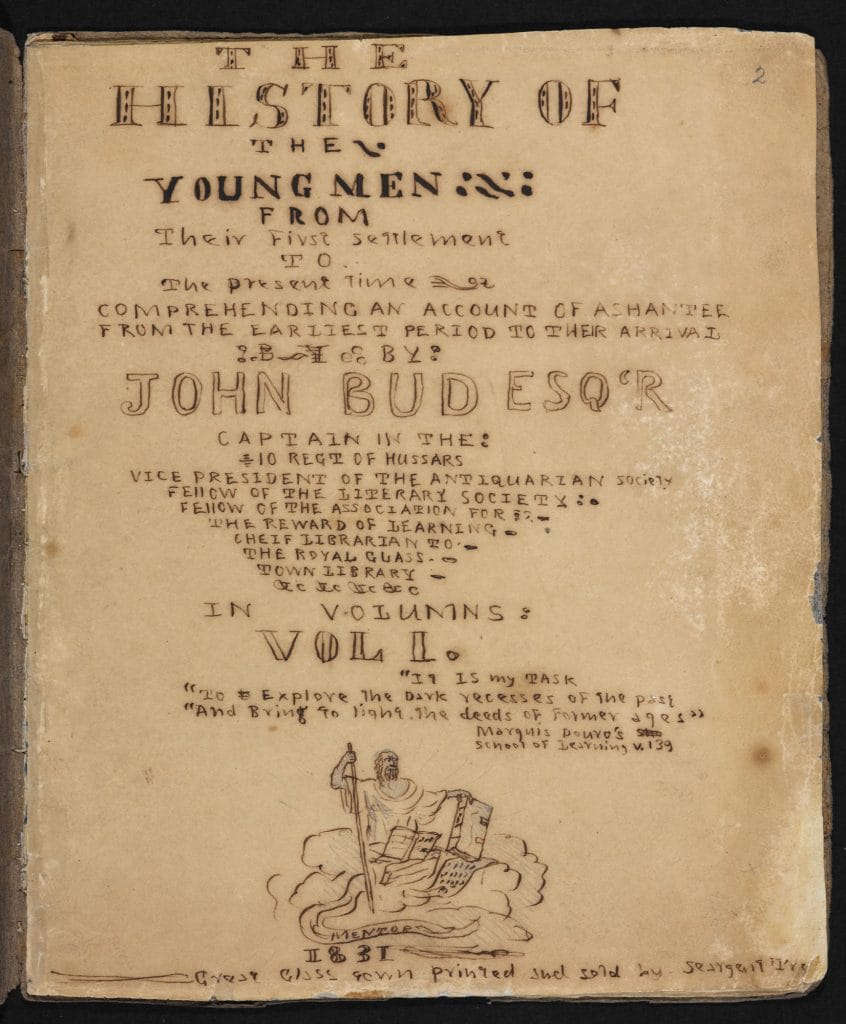

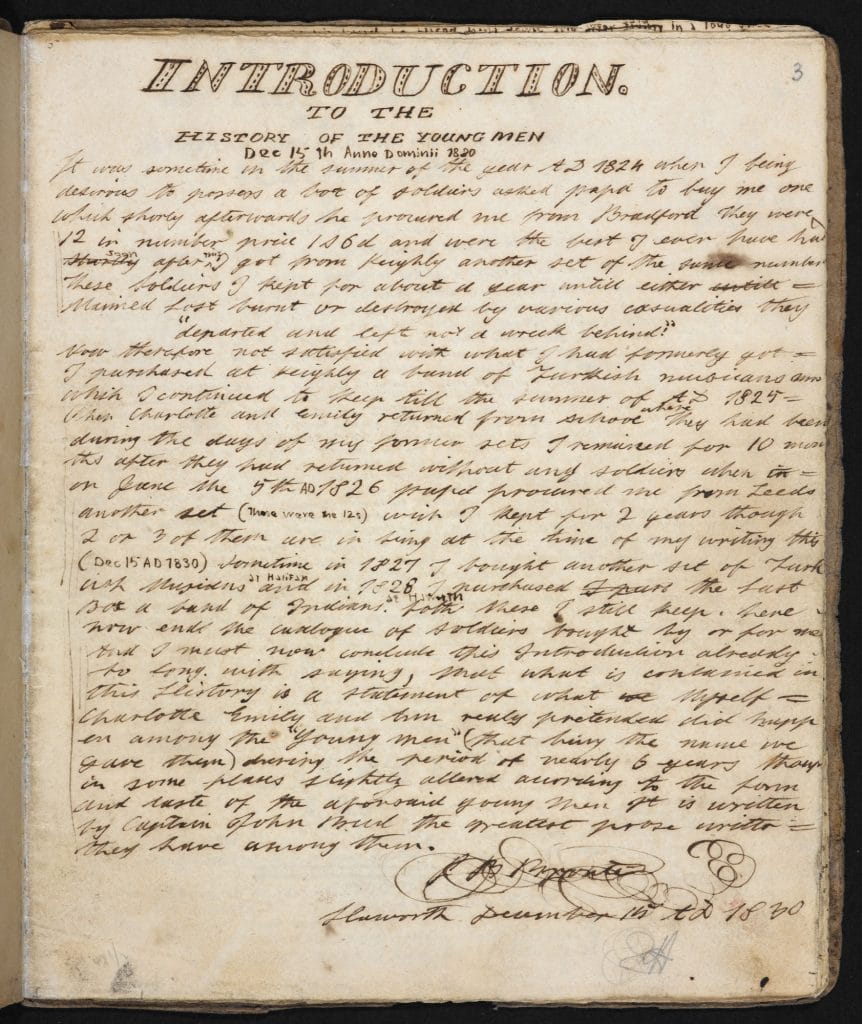

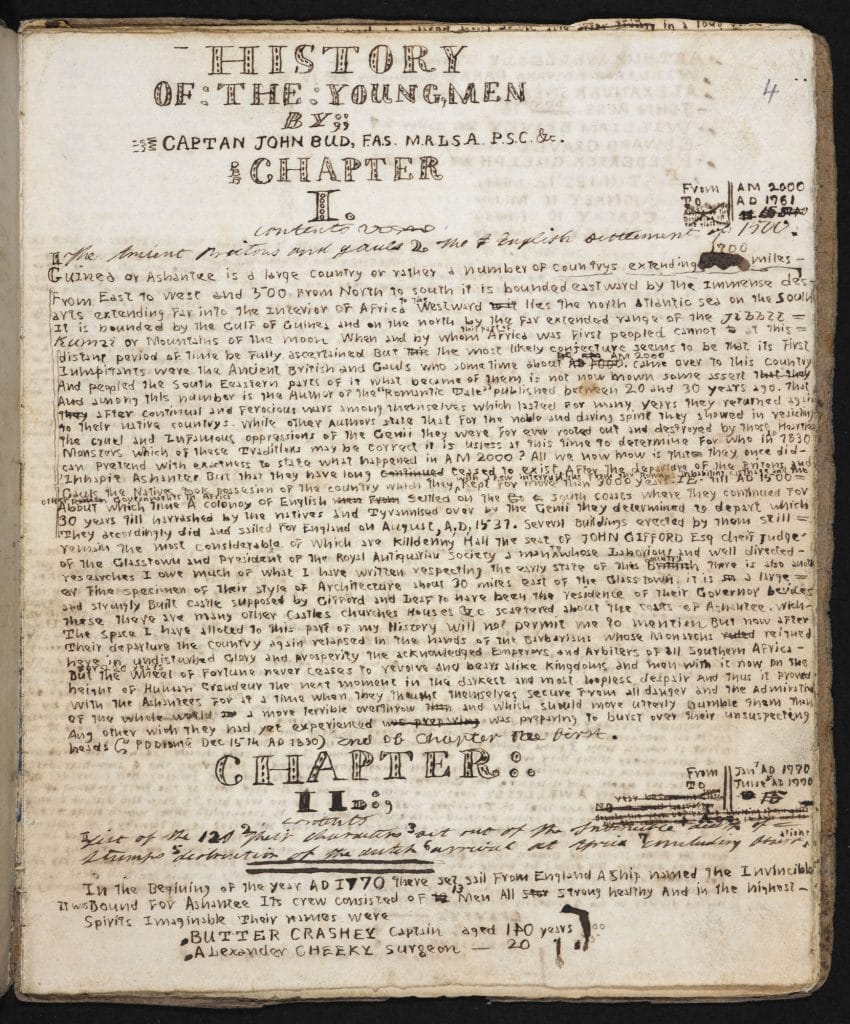

布兰韦尔·勃朗特记述玩具士兵的轶事,摘取自他1830年撰写的《少年历史》。

布兰韦尔·勃朗特记述玩具士兵的轶事,摘取自他1830年撰写的《少年历史》。

布兰韦尔·勃朗特记述玩具士兵的轶事,摘取自他1830年撰写的《少年历史》。

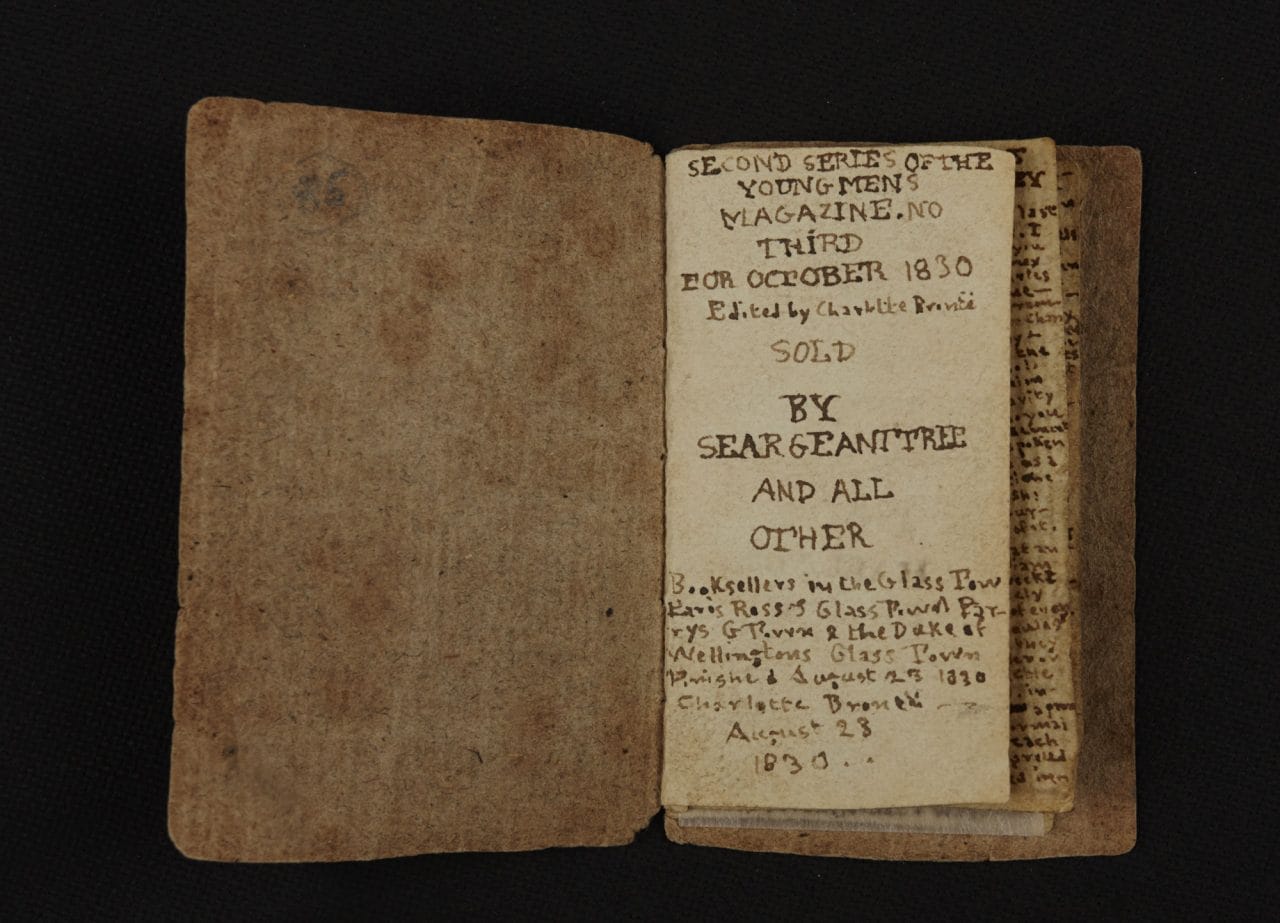

安格利亚和贡代尔这两片让孩子们沉迷的幻想大陆,就以这些玩具士兵为发端而诞生。以非洲和南太平洋为定点,各种角色以当时政治人物为原型登场,当中包括威灵顿(夏洛蒂的角色)和拿破仑。在拜伦和司各特的熏陶下,四人通过这些故事的创作,从小熟习如何描画惊心动魄的政治阴谋和波澜壮阔的浪漫故事。安格利亚的部分出自夏洛蒂和布兰韦尔,贡代尔的部分则出自艾米莉和安妮。评论家克里斯蒂娜·亚历山德拉认为,这些实践让小勃郎特们体验到无法释放的情感。他们把故事写成迷你书,直到长大成人后很久也依然乐在其中,他们的想象世界因此鲜活璀璨,甚至在某些方面比现实更有生命力。

《巴特尔之书》(Battell Book,1827),现存最早的勃朗特姊弟所创作的迷你书之一,由布兰韦尔·勃朗特所作。

《巴特尔之书》(Battell Book,1827),现存最早的勃朗特姊弟所创作的迷你书之一,由布兰韦尔·勃朗特所作。

《少年历史:从拓荒至今》(The History of the Yound Men: From Their First Settlement to the Present Time,1830)是一个关于十二名冒险家的编年史故事。这份手稿为13岁的布兰韦尔所写。

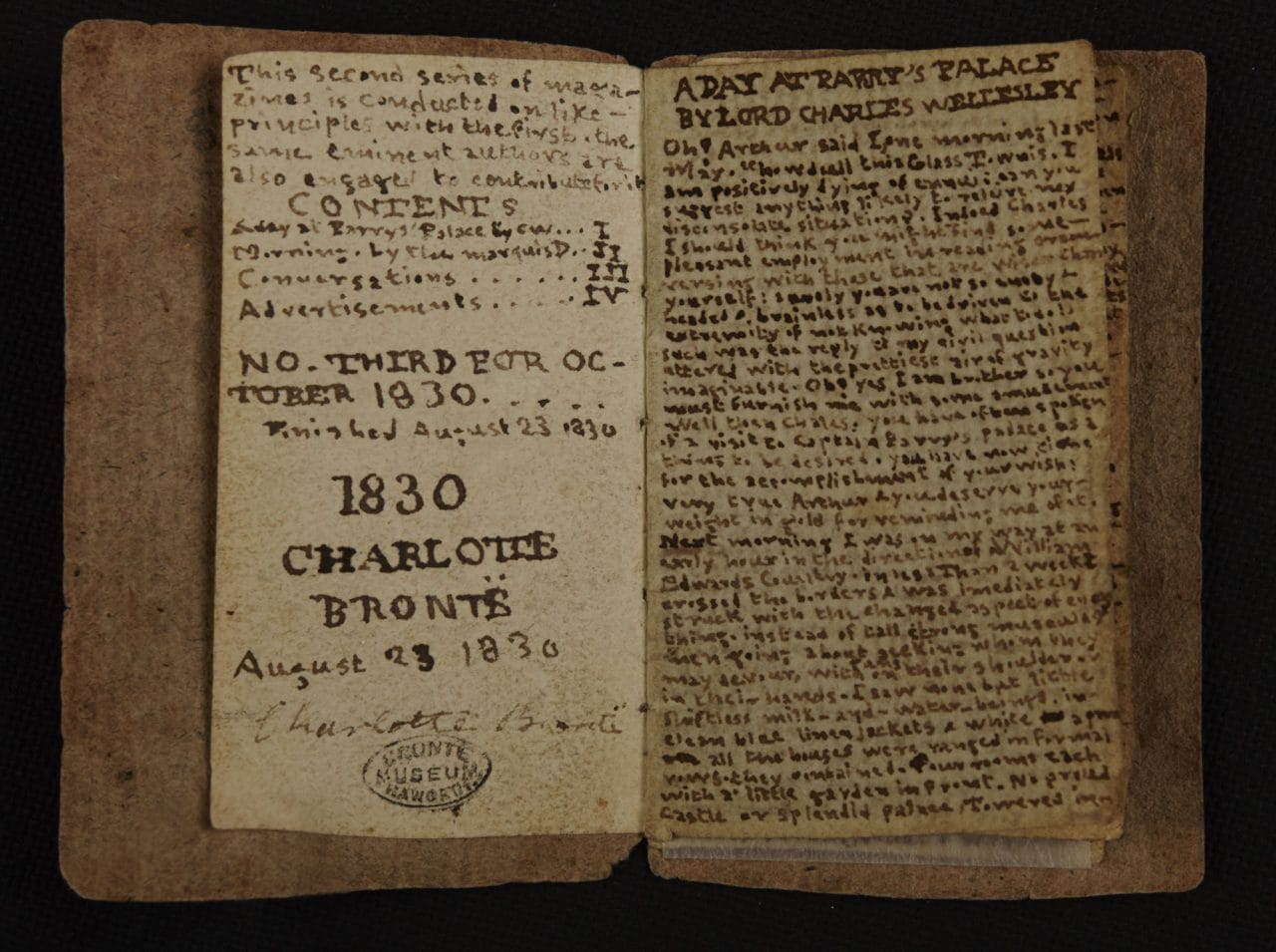

1829年,《布莱克伍德少年杂志》9月刊为年仅13岁的夏洛蒂·勃朗特所撰写的。

1829年,《布莱克伍德少年杂志》9月刊为年仅13岁的夏洛蒂·勃朗特所撰写的。

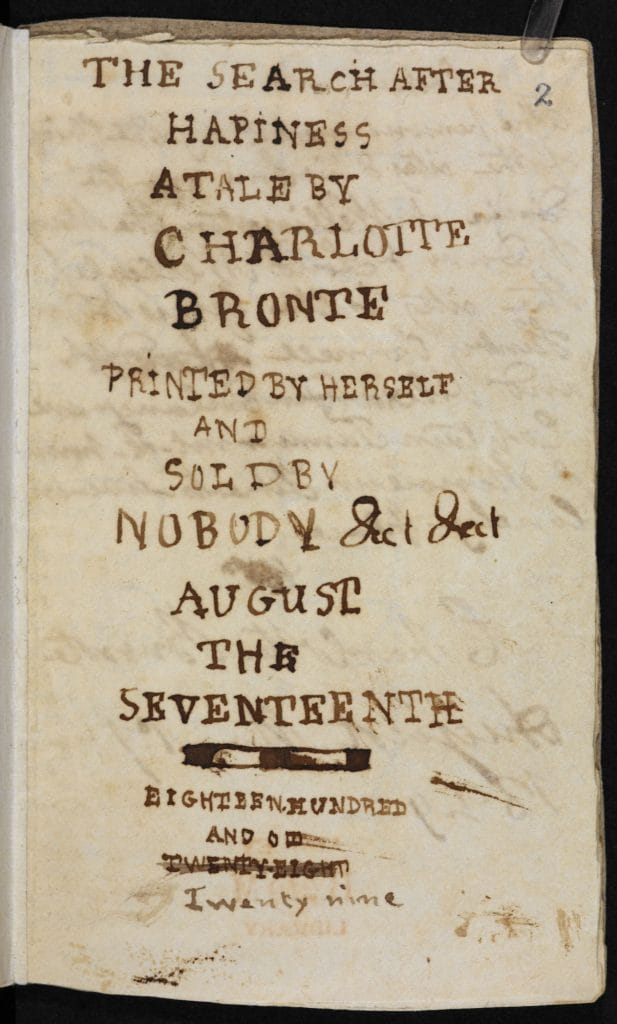

《探寻快乐:传说一则……》(The Search after Happiness: a Tale…,1829),是13岁的夏洛蒂·勃朗特所写的。

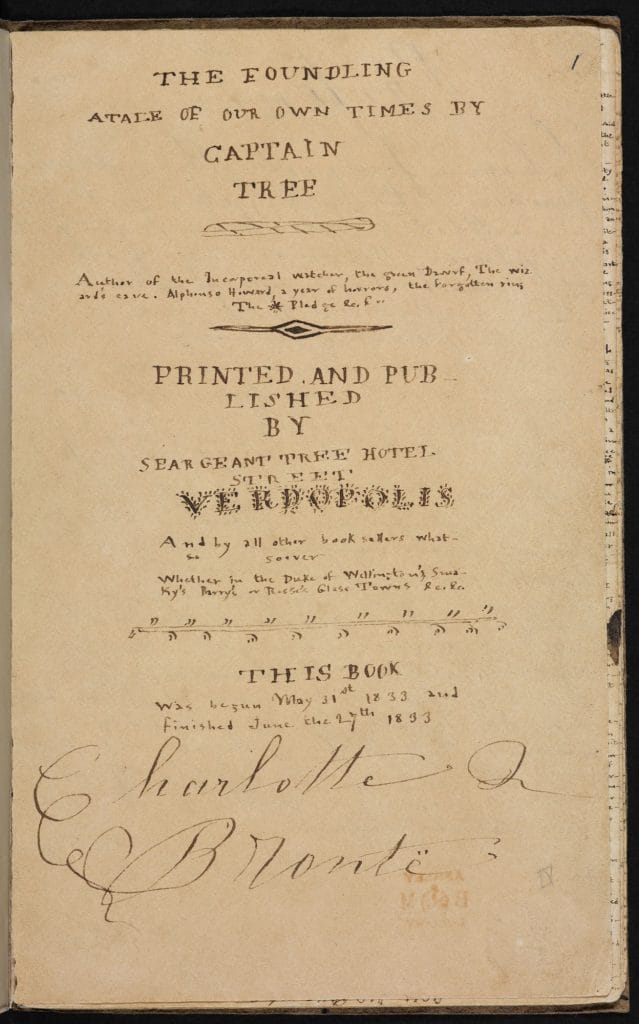

夏洛蒂·勃朗特于17岁创作的中篇小说《弃子》(The Foundling,1833)。与此类似的一系列故事构成了维多波利斯(即玻璃镇)的虚构世界。

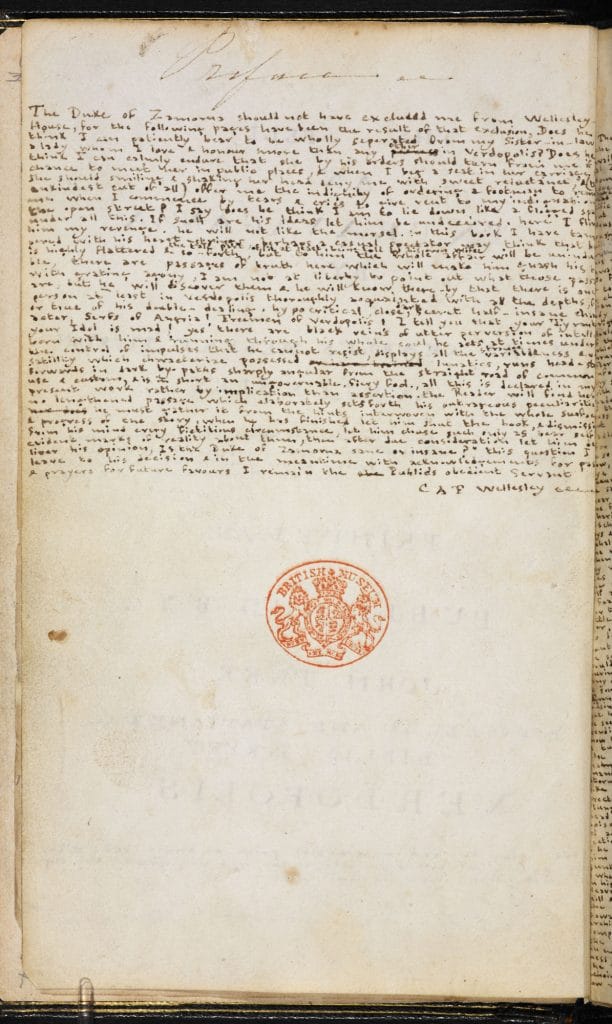

成年后,布兰韦尔越发痴迷于安格利亚,夏洛蒂则苦于无法挣脱这个幻想世界的羁绊。很多在《简·爱》中的幻想元素植根于安格利亚。黑暗、复杂、阴沉的罗切斯特,直接脱胎于安格利亚的统治者扎莫纳公爵。因此,了解勃朗特姊弟的幻想,才能理解《简·爱》和构成此书的想象,这些想象,为这部牢牢扎根于现实的作品增添了另一个层次。

“扎莫纳公爵有没有疯?”:摘自一则专讲扎莫纳的小故事《咒语》,由夏洛蒂·勃朗特创作,是安格利亚传奇的一部分。扎莫纳公爵可视为《简·爱》中罗切斯特的前身。

文章翻译:黃毅翔

文章内容可通过“创作共享”版权许可(Creative Commons License)使用传播

撰稿人: 卡罗尔·阿瑟顿(Carol Atherton)

卡罗尔·阿瑟顿,在林肯郡的伯恩语言学校工作,是员工发展中心和英语教师中心的负责人。此前她在很多机构工作过,包括NATE,大英图书馆,诗歌档案中心,和英国政府,并在2009年时成为了英语协会的研究员。她主要专研文学理论和教学实践理论,并写了大量关于英语文学教学,课程改革,和探讨规训知识本质的文章。

相关文章

《简·爱》与十九世纪女性

萨莉·沙特尔沃思教授探讨了夏洛蒂·勃朗特如何通过塑造一位既有工作且要求受到尊重,自制有度同时又激情叛逆的女主人公,从而挑战了十九世纪英国社会的得体女性行为观。