女性作家的匿名与化名

在十八世纪末至十九世纪,以写作为职业在很大程度上被认为是不适合女性的。格雷格·巴兹韦尔(Greg Buzwell)探讨了女性作家为发表作品所经历的阻碍与周折。

匿名出版小说与诗歌,曾是司空见惯的事。

1660年至1750年间出版的散文小说,约50%并未在扉页上列明作者,另有20%则以化名或标语的方式出版。[1] 1750年至1790年匿名出版的小说比例更高,达80%以上。[2] 同时,根据当时的编辑惯例,杂志上发表的诗歌和评论通常不署名。

部分作者可能出于为人谦虚、声名狼藉或害怕遭致批评等原因而倾向于留在幕后;但对其他许多作者而言,这纯粹是一个约定俗成的问题。当时使用假名也算一种匿名方式,且往往深具讽刺意味。比如女演员、威尔士亲王(后来的乔治四世国王)的情妇玛丽·罗宾逊(Mary Robinson)在《晨报》以“塔比莎·布兰布尔”(Tabitha Bramble)为名发表诗作,而这个名字是托比亚斯·斯莫列特(Tobias Smollett)的小说《汉弗莱·克林克》(Humphry Clinker,1771年)中一个性饥渴的老处女。

直至十八世纪后期的浪漫主义时代,作家身份才渐渐引起了兴趣。突然之间,公众对创作天才和文学名人的迷恋让诸如拜伦勋爵(Lord Byron)、威廉·布莱克(William Blake)和珀西·雪莱(Percy Shelley)成为众人瞩目的焦点。然而对女性来说,通向认可和赞誉的道路仍然荆棘密布。

十八世纪末至十九世纪的女性作家

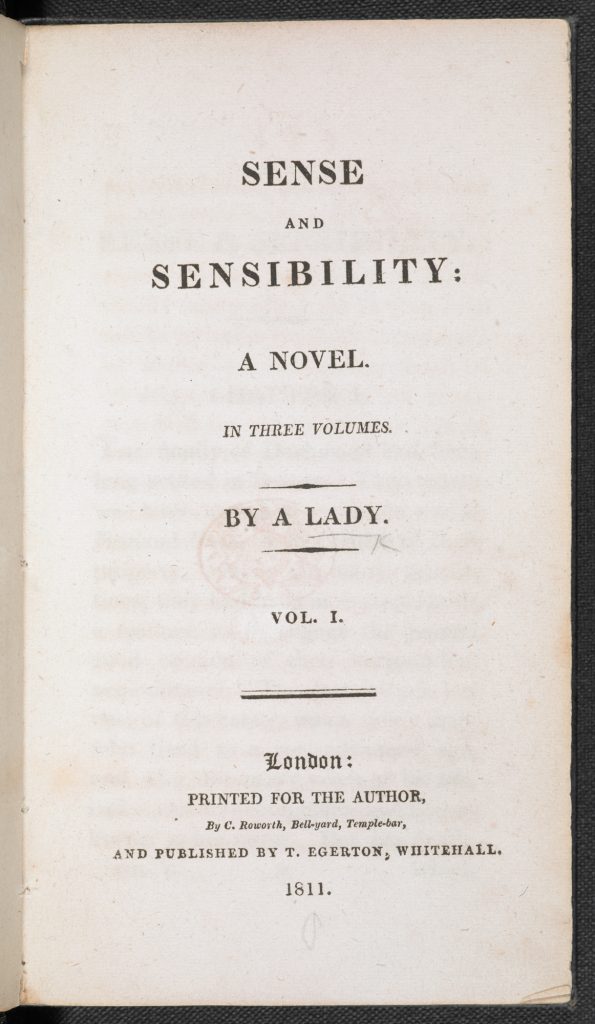

写作,尤其是为赚钱而写小说,在十八世纪末和十九世纪初被视作最不淑女的活动之一。写小说卖给任何愿意付费的人,常被视为如卖淫一般不体面。诸如“吃笔墨饭的女人”(female quill-driver)之类的贬义词很常见。家境富裕的女性不需要有任何职业追求,而是应该投身于建立美满的婚姻。尽管如此,她们还是会读书,并且大量写作。到十八世纪中叶,“由一位女士所著”的标签在标题页上已十分常见。这不仅表明了作者的性别,也暗示书是由某个特定阶层的人所写,因此适合受人尊敬的女性阅读。

简·奥斯丁(Jane Austen)出版的第一部小说《理智与情感》(1811年)便标有“由一位女士所著”。之后的一部作品《傲慢与偏见》(1813 年)标注的则是“由《理智与情感》的作者所著”。从二十一世纪的角度来看,作为最受人喜爱和广受赞誉的作家之一,简·奥斯丁却从未在自己的书上看到过自己的姓名,这着实令人感到痛心。

简·奥斯丁是《理智与情感》及其后出版的其他小说的作者一事,直至1817年12月才随着她的遗作《劝导》和《诺桑觉寺》的出版而广为人知。这些小说与简·奥斯丁的哥哥亨利所著的“作者传记”同步问世,后者透露了她的作者身份。然而,对自己身份保密的女性作家远不止奥斯丁一人。与她同一时代的玛丽亚·埃奇沃思(Maria Edgeworth)、安·拉德克利夫(Ann Radcliffe)、弗朗西斯·伯尼(Frances Burney)和玛丽·雪莱(Mary Shelley)的早期小说也均匿名出版。

“文学与女人的生活无关……”

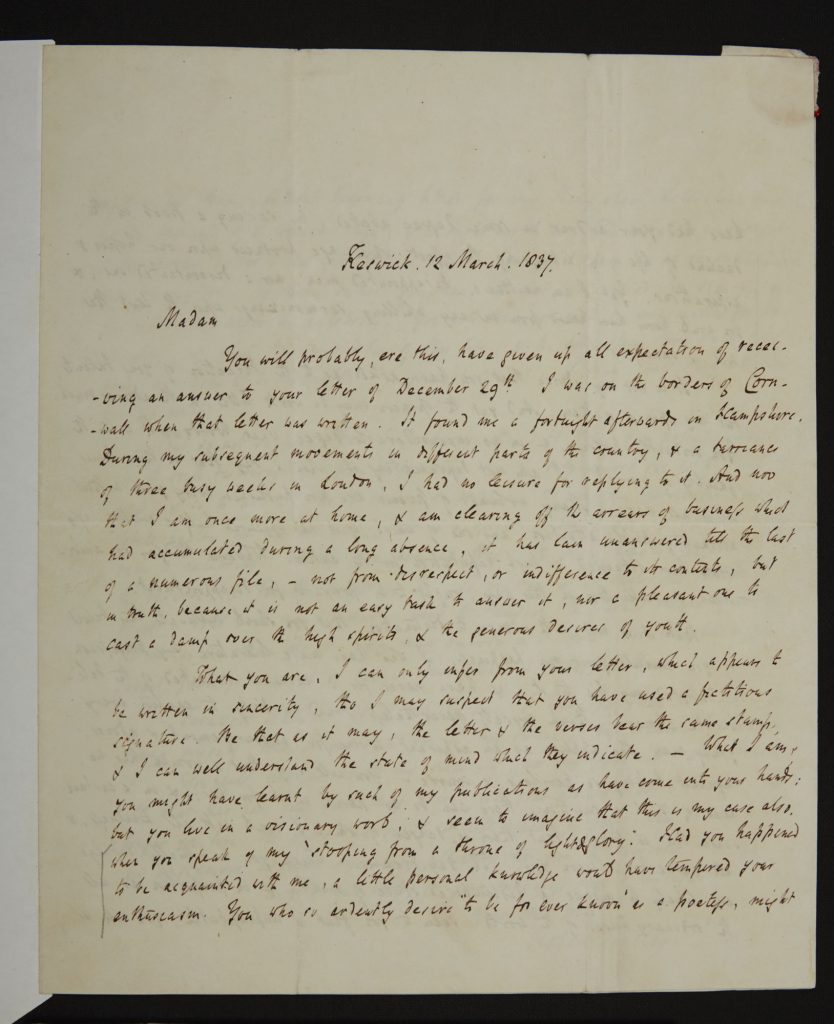

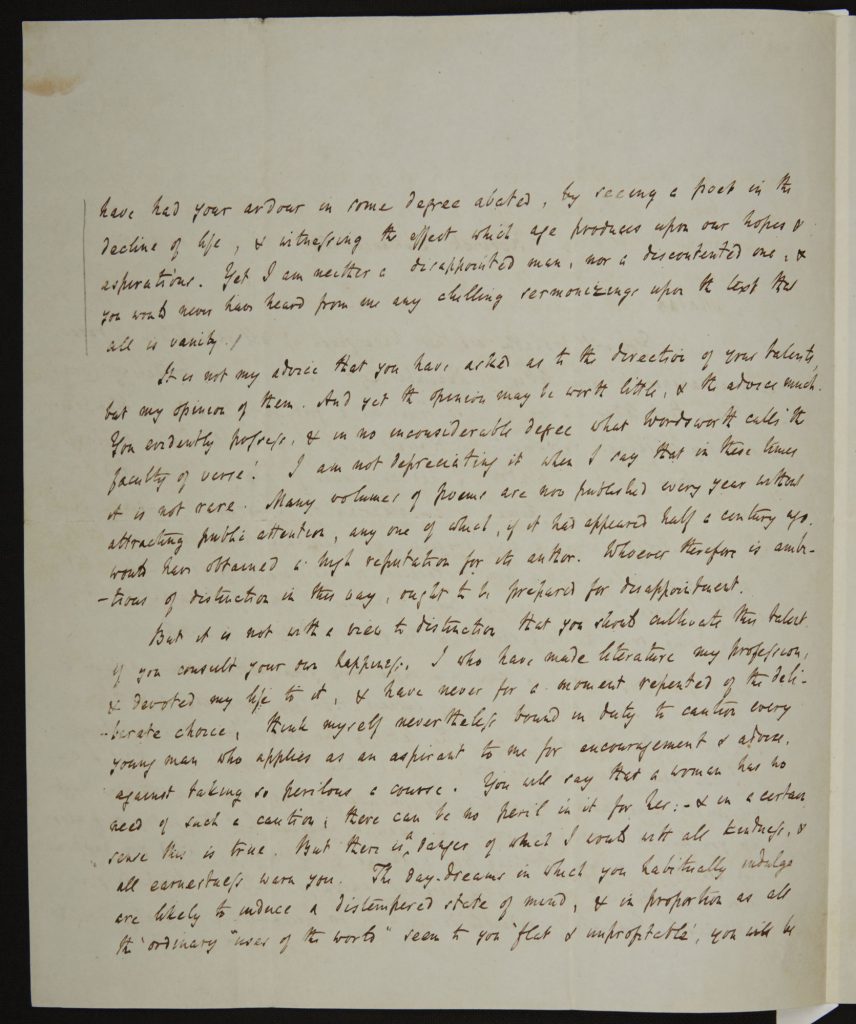

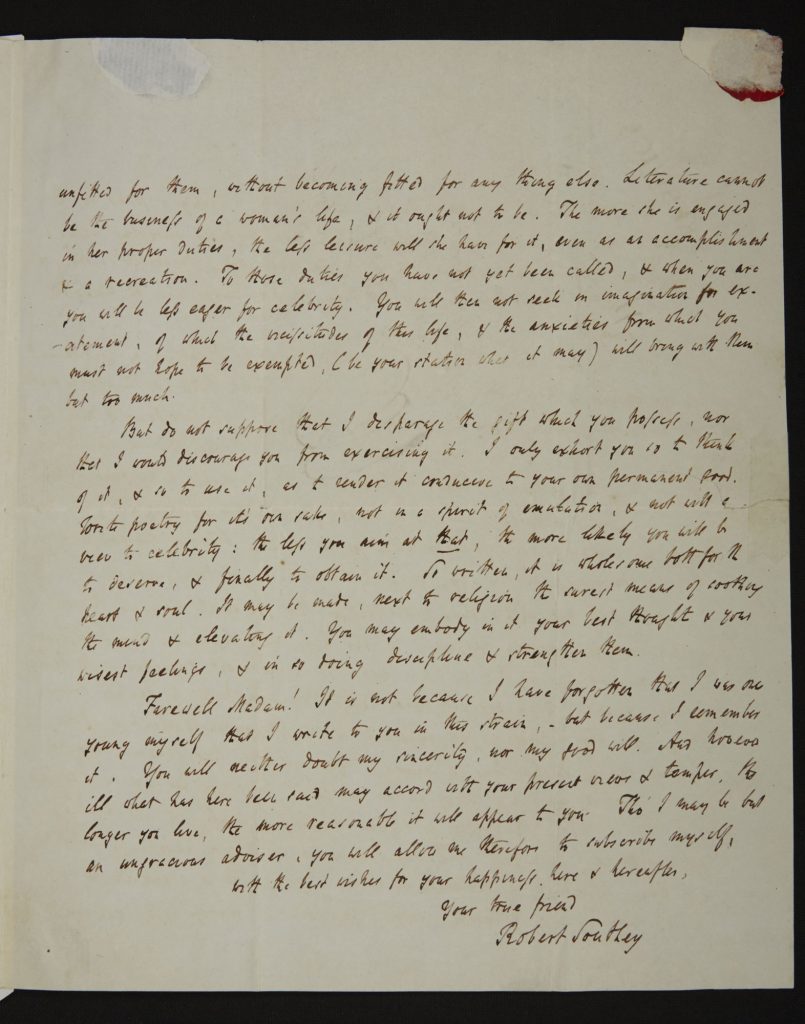

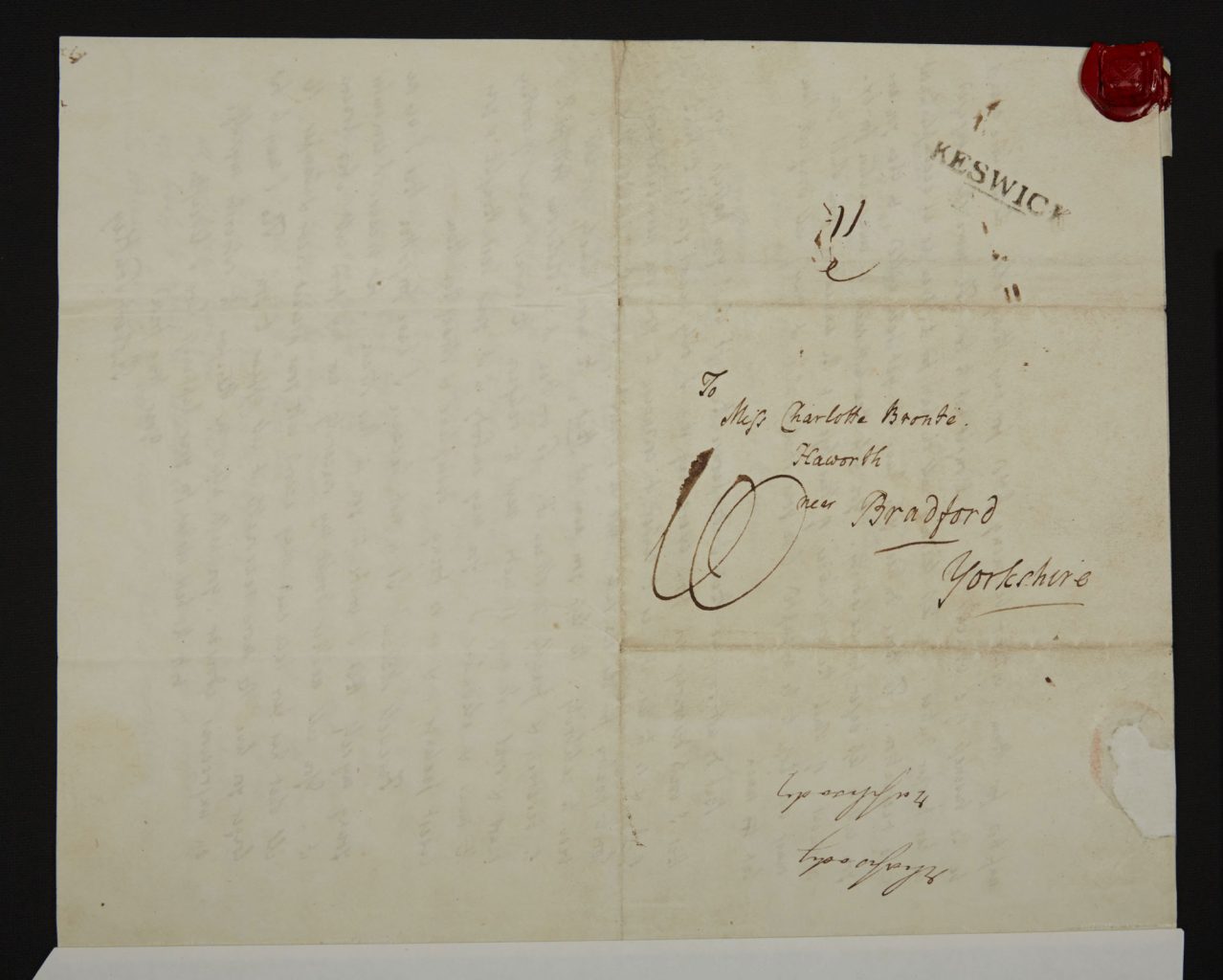

在《简·爱》(1847年)出版的十年前,夏洛蒂·勃朗特(Charlotte Brontë)将自己的诗选寄给桂冠诗人罗伯特·骚塞(Robert Southey),寻求他的反馈与建议。骚塞的答复毫不鼓舞人心,在1837年3月12日致夏洛蒂的回信中,他反对女性追求文学事业,并评论道:“文学与女人的生活无关,也不应有关。成就也好,消遣也罢,她越专注于她的分内事,她能留给文学的闲暇时间就越少。”

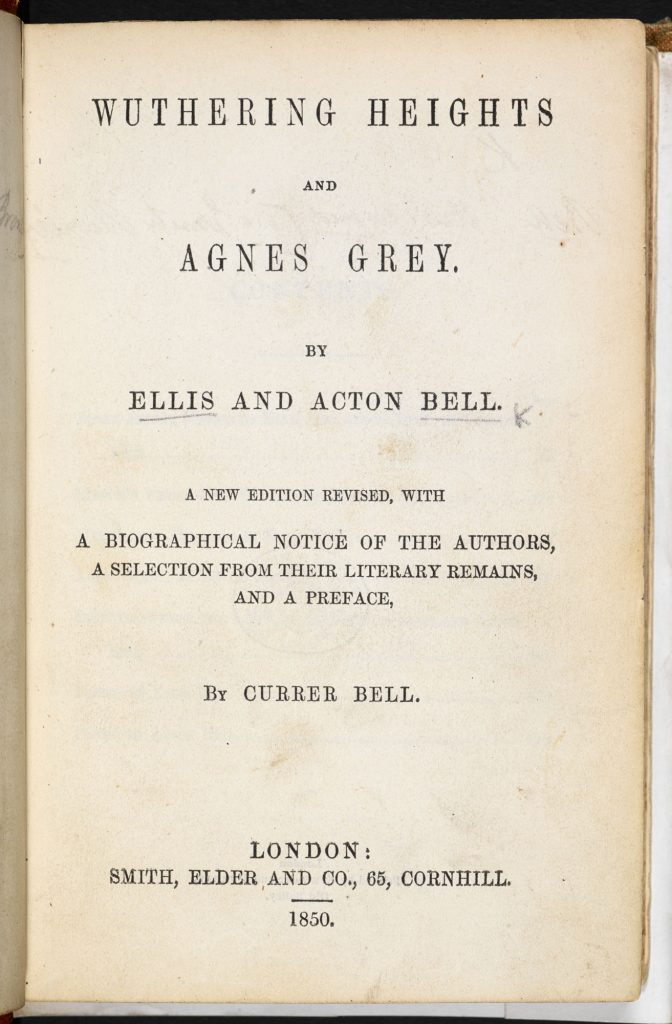

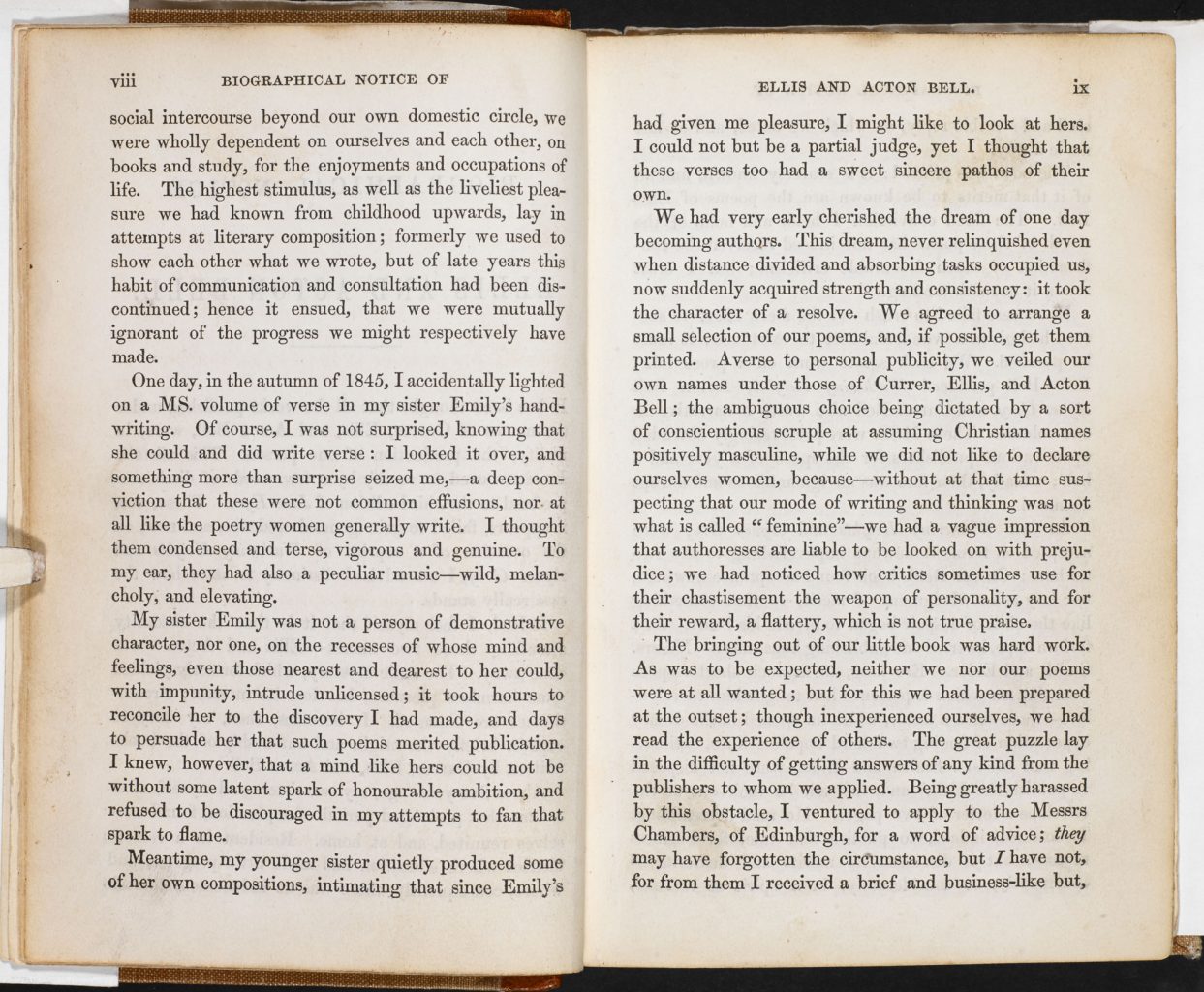

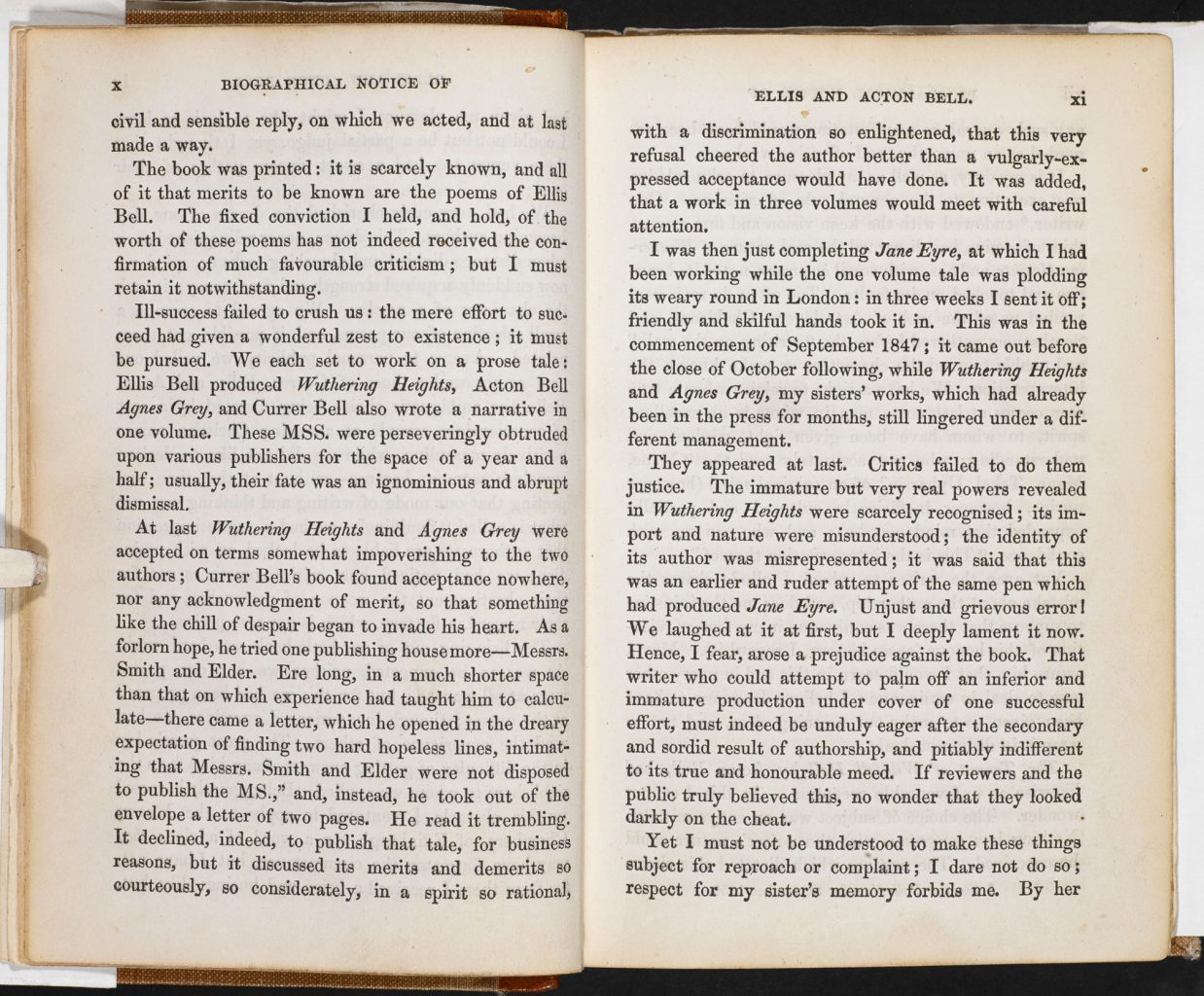

因此,当1846年5月夏洛蒂、艾米莉(Emily)和安妮·勃朗特(Anne Brontë)以柯勒(Currer)、埃利斯(Ellis)和阿克顿·贝尔(Acton Bel)的笔名出版诗集也就不足为奇了。在1850年版《呼啸山庄》和《阿格尼丝·格雷》合集的序言中,夏洛蒂给出了三姐妹这样做的理由:

“为避免公开,我们用柯勒、埃利斯和阿克顿·贝尔来隐藏本名;这个暧昧的选择是出于一种谨慎的顾虑,我们采用男性基督教名,而不愿公布自己的女性身份,因为——我们从未质疑过自己的写作和思维方式是否是所谓“女性化”的——我们有一种模糊的印象,即女性作者容易遭受偏见;我们注意到,评论家们往往用人格作为武器对我们进行批判,将奉承视作一种奖励,而不是真切的赞美。”

关于女性著书的先入之见

玛丽·安·埃文斯(Mary Ann Evans),即众所周知的乔治·艾略特(George Eliot),也曾表达过类似的担忧。1856年,她在《威斯敏斯特评论》匿名发表的文章《女作家写的蠢故事》中,批评了女性所著小说中经常出现的荒谬情节:“女作家写的蠢故事内容丰富,风格多样;按照愚蠢的不同特质,它包含了浅薄空洞型、单调涣散型、一片虔诚型、迂腐卖弄型等多种文风。然而,所有这些展示女性愚昧的作品中,有一个分支流派数量最为庞大,我们暂且管它叫女帽类小说。”[3]

艾略特认为此类小说有损女性的教育。书中的女主人公往往受过教育,但这只令她们变得乏善可陈、表面机智,而非意志坚强和人格独立。这些书还造成一个不幸的影响:它们似乎代表了所有女性所著的虚构类作品,这意味着,由女性所著的严肃文学作品在被阅读前,就已被许多男性评论家定性为轻松的浪漫小说而不予重视。为防止自己的作品遭受这般对待,埃文斯化名乔治·艾略特,发表了小说处女作《亚当·比德》(1859年)。这令她的作品能够依据其水准而非作者的性别进行评论。这也有助于保护她的私生活不受流言蜚语的影响——小说出版时,艾略特正与已婚哲学家乔治·亨利·刘易斯(George Henry Lewes)保持着浪漫关系。

学术工作专属于男性,如此的普遍误解导致许多女性用男性假名发表作品。女权主义先驱、散文家和作家维奥莱特·佩吉特(Violet Paget)以弗农·李(Vernon Lee)为笔名出版作品。凯瑟琳·布拉德利(Katharine Bradley)与她的侄女兼搭档伊迪丝·库珀(Edith Cooper)以迈克尔·菲尔德(Michael Field)的名义发表诗歌创作。1884年,布拉德利38岁、库珀22岁时,她们以迈克尔·菲尔德的名义出版了第一部作品《卡利洛厄》并获得评论界的盛赞。同年,布拉德利给他们的朋友兼导师罗伯特·布朗宁(Robert Browning)去信,请他不要透露她们的身份,“关于女性作者身份的报道会令我们的作品掉价……(我们)有很多话要说,而这世界容不下女人的嘴”。[4]

重现隐秘的历史

弗吉尼亚·伍尔夫(Virginia Woolf)在散文《一间自己的房间》(1929年)中总结了女性作家面临的种种不公,并倡议更公平的未来。她评论道:“我敢猜测,写了这么多诗却从未署名的无名氏,通常是一位女性。”[5] 她还总结了夏洛蒂·勃朗特等作家的困境:“柯勒·贝尔、乔治·艾略特、乔治·桑,正如作品所证明的那样,她们都是内心冲突的受害者,都试图用男性的名字来隐藏自己,但收效甚微。因此,她们对陈规毕恭毕敬,认为女性的公开宣传是可憎的,这种想法若不是由异性强加,也是她们主动鼓励的(女人的至高荣耀是要做到不被人谈及,伯里克利说过,而他本人则是个被广泛谈论的男人)。[6]

在伍尔夫看来,重现过去的女性作家的生活和作品,建立女性文学传统至关重要。她认为,“作为女性,母亲是我们思考过去时的参照”。[7] 每一代女性作家都是在前辈的成功基础上发展起来的,而要做到这一点,就需要了解之前这些女性作家的生活,阅读、研究、重视并欣赏她们的作品。

今天,女性作家面临的挑战已经发生了变化。在二十世纪七十年代,维拉戈(Virago)等出版商将被忽视的女性作家的作品重新归入文学经典之列。现在,代表性是一个非常关键的问题,确保少数族裔女性作家的作品在与白人同辈的竞争环境中平等地被阅读、审查、推广和营销,正变得越来越重要。我们遇到的观点越多维,我们对生活的理解就越丰富。

即便如此,虽然现在匿名出版的情况已不多见,但仍有人使用化名,或是使用姓名首字母缩写来掩盖作者的性别。1997年,当布鲁姆斯伯里儿童读物出版《哈利·波特与魔法石》时,作者署名为“J·K·罗琳”——因为担心“乔安妮·罗琳(Joanne Rowling)”的名字会疏远年轻男性读者。[8] 几年后,当罗琳准备出版系列侦探小说的首部时,热衷于让书本自己说话的她,选择了男性笔名罗伯特·加尔布雷思(Robert Galbraith)。

评价、阅读、欣赏小说,不论作者是男是女,人们如今都希望是基于其本身的出类拔萃,而非基于作者的性别。不过,某些类型仍然被认为主要针对男性(例如动作惊悚小说)或女性(例如浪漫小说)读者。也许,只有在打破这些刻板观念时,下一个挑战才会到来。

脚注

- 莉亚·奥尔《英文小说标题页上的流派标签,1660年-1800年》,刊载于《语言学季刊》90.1(2011年)第80-81页

- 詹姆斯·拉文《英国与爱尔兰的匿名小说,1750年-1830年》,刊载于《匿名的面孔:十六至二十世纪的匿名与化名出版》由罗伯特·J·格里芬汇编(纽约,帕尔格雷夫出版社,2003年)第145页

- 《女作家写的蠢故事》的中文译文出自乔治·艾略特:《女作家写的蠢故事》(孙平华 石伟东 译)中译出版社,2019年

- 凯瑟琳·布拉德利,伊迪丝·库珀《诗人》由玛丽昂·泰恩,安娜·帕雷霍·瓦迪罗汇编(多伦多,布罗德威出版社,2009年)第311页

- 弗吉尼亚·伍尔夫《一间自己的房间与三个基尼金币》(牛津:牛津大学出版社,2015年)第38页

- 弗吉尼亚·伍尔夫《一间自己的房间与三个基尼金币》(牛津:牛津大学出版社,2015年)第38页

- 弗吉尼亚·伍尔夫《一间自己的房间与三个基尼金币》(牛津:牛津大学出版社,2015年)第75页

- J·K·罗琳,2016年

(访问于2020年7月21日)

文章翻译: 吴娴敏

文章内容可通过“创作共享”版权许可(Creative Commons License)使用传播

撰稿人: 格雷格·巴兹韦尔(Greg Buzwell)

格雷格·巴兹韦尔是大英图书馆当代文学档案馆策展人。他曾作为联合策展人策划了图书馆的三个大型展览——《恐惧与惊奇:哥特的想象力》、《莎士比亚十幕》、《同性英国:爱情、法律与自由》。他主要研究维多利亚时代世纪末的哥特文学,此外,他还编辑和介绍了玛丽·伊丽莎白·布莱顿(Mary Elizabeth Braddon)、埃德加·爱伦·坡(Edgar Allan Poe)和沃尔特·德拉·马(Walter de la Mare)等作家的超自然故事集。