唤醒沉睡的书:布鲁姆斯伯里派和新月派在中国

随着西方文学的解禁,中西文学作品的关联一一被“唤醒”。本文细谈布布鲁姆斯伯里派和新月派于成立背景、理论、社会性及意识流的运用上的惊人巧合。

中国大陆的先锋派艺术家常说要“唤醒沉睡的书”。1976年毛泽东逝世后,西方文学不再遭到中国马克思主义批评家的封禁,在中国重新得到译介。自此,中英历史学家和文学批评家回顾历史文献档案,竭力再度重现两国在民国时期的文学作品和历史、文学层面的关联。

这一时期称为现代主义时期,也称“摩登”时期;在这一时代,英国与中国大陆在文化和美学领域得到了充分的开放。正是此时,中国文化开始逐渐影响英国的审美观念和艺术表达:亚瑟·韦利(Arthur Waley)翻译描绘中国山水的唐诗名篇、伦敦的伯灵顿府(Burlington House,London)于1937年举办了首届《世界中国艺术展》(International Chinese Exhibition of Art)以展出中国的山水画卷、英国家家户户的橱柜上都摆放着绘有柳树图案的青花瓷器、“英华”(Anglo-Chinoise)园庭开始影响中国的园林设计、邱园(Kew Gardens)里的中国宝塔、件件工艺品巧夺天工、利宝(Liberty)百货公司所供销的陶瓷制品和旗袍——凡此种种,皆表现出英国现代主义的一种全新国际视野。

布鲁姆斯伯里派在爱德华时代,约1904年,于伦敦的布鲁姆斯伯里区域成立,成员均是来自文学界、绘画界、经济学界、政治界、法律界和殖民政府的艺术家和知识分子。尽管他们如弗吉尼亚·伍尔夫(Virginia Woolf)所说,都是“传统的不自觉的继承者”(unconscious inheritors of a tradition),却都因反抗维多利亚时代的文化传统、性别规条和社会准则而留名。他们与中国的“新月派”一样,人人对其众说纷纭:组织内的、组织外的、为其着迷倾倒的、对其深恶痛绝的、反感其性解放、文化和政治的,都各执一词。或许完全可以这么说:这群兴趣相投的朋友、公共知识分子、作家、艺术家,组成了1904至1932年间英国最重要的文学艺术圈。这个圈子里,第一代成员有弗吉尼亚·伍尔夫、伦纳德·伍尔夫(Leonard Woolf)、亚瑟·韦利(Arthur Waley)、范奈莎·贝尔(Vanessa Bell)、罗杰·弗莱(Roger Fry)、G·L·狄金森(G. L. Dickinson)、伯特兰·罗素(Bertrand Russell)、邓肯·格兰特(Duncan Grant)、E·M·福斯特(E. M. Forster)、约翰·梅纳德·凯恩斯(John Maynard Keynes)和利顿·斯特拉奇(Lytton Strachey);第二代则有朱利安·贝尔(Julian Bell)、昆汀·贝尔(Quentin Bell)和安杰丽卡·贝尔(Angelica Bell)三兄妹。

在过去的十年里,布鲁姆斯伯里派像新月派一样,在中国再度引起了人们的兴趣。这两个团体惊人地相似:二者的美学观点皆与当时兴起的民族主义相对抗,都尽力使艺术摆脱政治。新月派于1923年左右在北京成立,名字取自印度诗人拉宾德拉纳特·泰戈尔(Rabindranath Tagore)的诗集《新月集》,意在通过引入“新月”所代表的第三国印度来促使东(中国)西(英、美)之间的矛盾涣然冰释。新月派的创始人是诗人徐志摩,成员中有一些是北京大学的学者,大多在英美留过学。这个圈子最早也是源自两代艺术家与知识分子的友谊,这其中便包括徐志摩、陈西滢、胡适、闻一多、沈从文和凌叔华等人。新月派常被归为一个政治集团,因为和当时的社会风气格格不入,且追求“为艺术而艺术”的理念而遭受攻击,与布鲁姆斯伯里派在英国本土的境地也别无二致。新月派崇尚西方思想艺术,也因此头顶各种“帽子”,比如“英美派”“西化”“资本主义”“资产阶级”“右翼”“绅士”“民族主义者”“反苏”“革命派”等等。作家、批评家萧乾曾在1995年的一次访谈中提到,他们当时被称为“中国的布鲁姆斯伯里派”,因为人们认为他们生活在“象牙塔”中,远离政治,与时人对布鲁姆斯伯里派的看法如出一辙(尽管后者成员并非人人如此)。

然而,两个团体之间不仅仅只有理论层面上的关联。凌叔华是一位作家,也是新月派的一员。

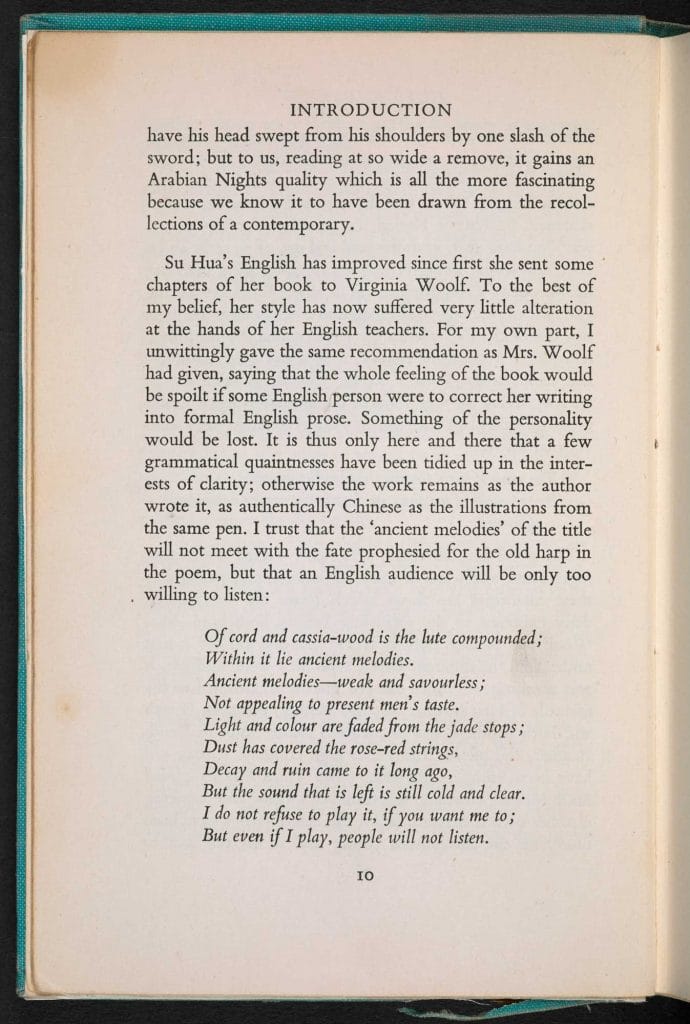

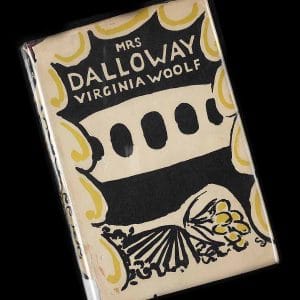

她的丈夫陈西滢是著名历史学家、文学批评家和学者,在社团中地位举足轻重,正是他创办了《现代评论》杂志(1924-1928),该杂志后来成为了新月派的政治、文学言论阵地。1935年,凌叔华与弗吉尼亚·伍尔夫的外甥、当时在武汉大学教书的朱利安·贝尔开始了一段地下关系。通过这段交往,凌叔华后来与伍尔夫本人通上了信,信中探讨了她的创作困惑、艺术抱负、作品在英国出版的前景,以及朱利安之死。其实,朱利安在1937年的西班牙内战中死后,二人才开始书信往来,伍尔夫向凌叔华致信慰藉,并寄去了《一间自己的房间》(A Room of One’s Own)、《岁月》(The Years)和《海浪》(The Waves)。凌叔华与伍尔夫的友谊渐行渐近,不仅是因为朱利安的死带来的悲伤,还因为当时女性作家的创作受个人与历史因素的重重阻挠。伍尔夫鼓励凌叔华继续写作:“……让我们来想想看,你是否能全神贯注地去做一件本身值得做的工作。我没有读过你的任何作品,不过,朱利安在信中常常谈起,并且还打算让我看看你的作品。他还说,你的生活非常有趣……”(1938年4月5日)[2] 当时的凌叔华正在尝试一些现代主义的写作技巧,并将自己的小说翻译成英文,介绍给英文读者。在她的短篇小说集《花之寺》(1928)、《女人》(1930)和《小哥儿俩》(1935)中,她描写了妇女在中国家庭与社会中的地位、男女关系、女性之间的友谊、孩子及让人崩溃的家庭琐事。她不仅与伍尔夫一样关心女性生活,还通过“审视内心”(turn inward)的方式,尝试抓住小说中女性的内心独白,与伍尔夫在《达洛维夫人》(Mrs. Dalloway)和《到灯塔去》(To the Lighthouse)[3] 中所运用的 “意识流”手法有着异曲同工之妙。

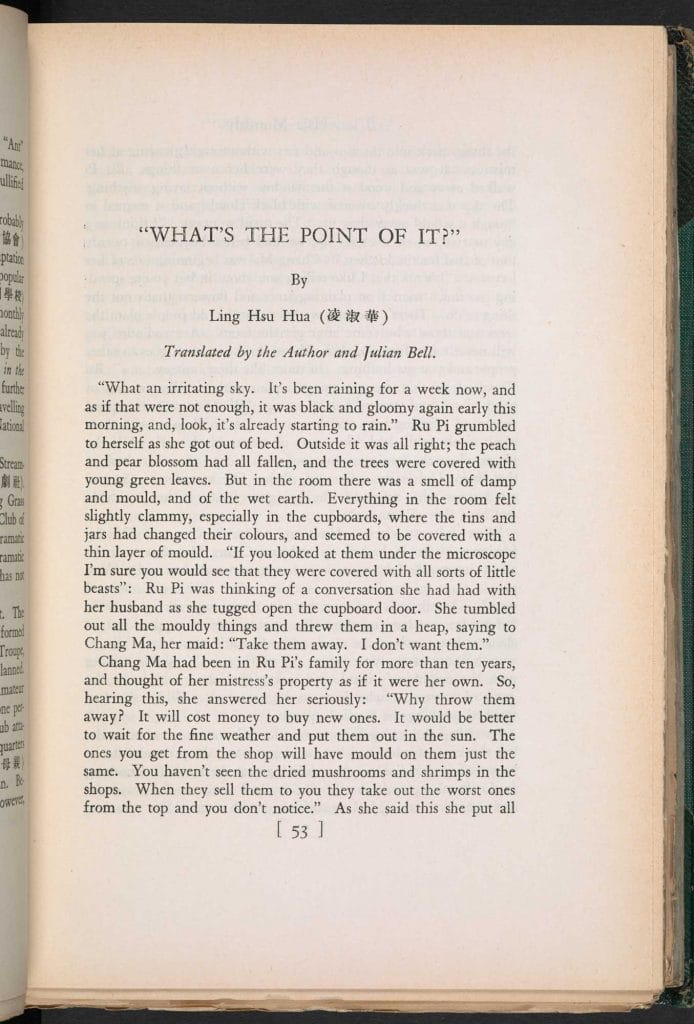

例如,凌叔华在短篇小说《无聊》中,探寻了饱读诗书的大家闺秀如璧心中的无聊之感。小说开篇便是女主角的一段内心独白:

“天像是给人斗气,下了七八天雨还没够,一清早又是一个‘大黑脸’。瞧吧,还要下呢!”如璧起床时便很生气的自己咕哝道。

院子里倒还好,桃李花落完了枝子上却长了青翠的叶子;只是房子里到处都有一股又潮又霉的土腥味儿。”[4]

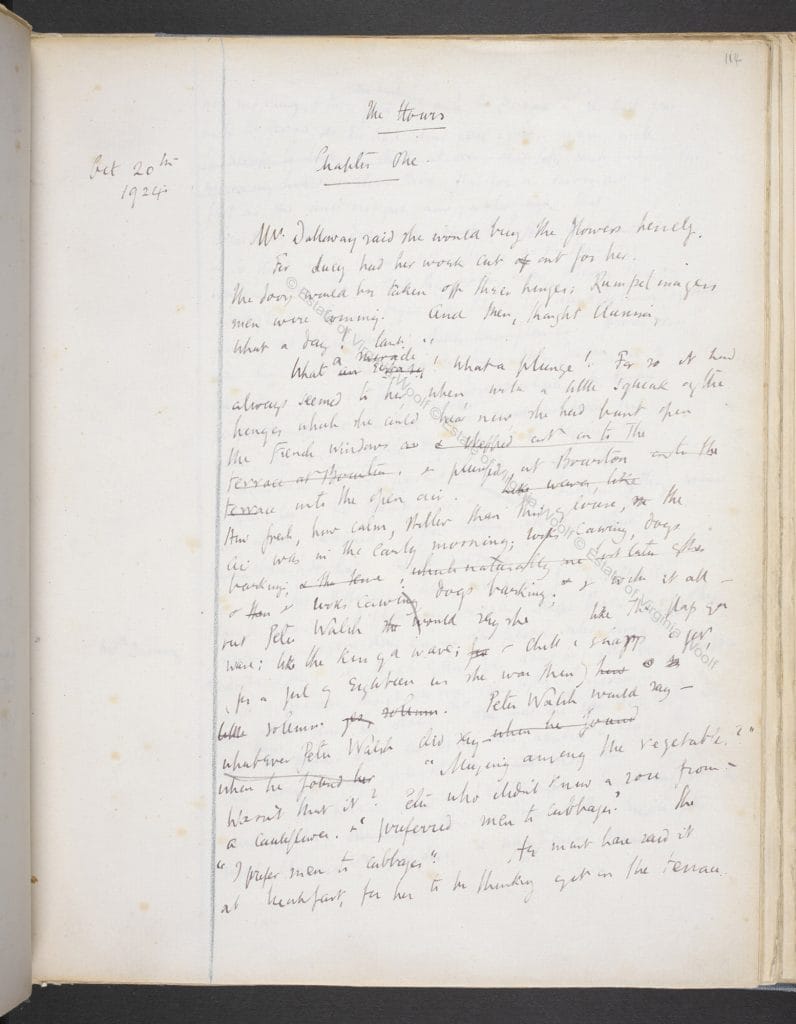

而伍尔夫笔下同样受过良好教育、还是英国议会议员之妻的达洛维夫人,在六月阳光明媚的一天则是:

“达洛维太太说她要自己去买鲜花。

因为露西有很多事情要做。几扇屋门将从折叶上卸下;朗波尔迈耶店里的工人要来。再说,克拉丽莎·达洛维想,今天早晨多么清新啊,好像是专为海滩上的孩子们准备的。” [5]

如璧对家里仆人张妈“什么都要管一管”的性格怏怏不快,她接待了忙碌的白太太,听见隔壁“有女人哭声”,还对外出购物的女人评论了一番。尽管仆人和人力车夫都把如璧当作“阔人”“了不起的大人物”,她还是从他们眼中看到了自己人生的“无聊”。她想、感、叹、观,不断思考自己作为“资产阶级”女性,人生的意义何在。与之类似,要举办聚会的达洛维夫人想着自己的裙子、身边经过的汽车、六月里的这一天、可怜的亚美尼亚人、自己的青春、未了的情缘;最终听到塞普蒂默斯·沃伦·史密斯(Septimus Warren Smith)自杀的消息,又开始思考他的死亡和第一次世界大战的意义。

两位作家都尝试通过“意识流”的手法,从女性内心出发,描写她们的生活,同时批判社会制度及其对女性的影响。如果将弗吉尼亚·伍尔夫和凌叔华的作品对比,将她们所属的“布鲁姆斯伯里派”和“新月派”对比,就会发现她们二人之间与其说“相互影响”——这种文学研究中常见的陈词滥调,不如说是惺惺相惜。这也同时凸显了在二十世纪二、三十年代中英两国时局动荡的背景下,为追求共同的美学观念而既存的文化需求。

脚注

- 本文选自笔者《丽莉·布瑞斯珂的中国眼睛:布鲁姆斯伯里、现代主义与中国》(Lily Briscoe’s Chinese Eyes: Bloomsbury, Modernism and China. Columbia S.C: University of South Carolina Press, 2003)一书,有改动;原译作由上海书店出版社于2008年翻译出版。

- 杨莉馨:《附录三:弗吉尼亚·伍尔夫致凌叔华的六封信》 (杨静远 译),收录于《20世纪文坛上的英伦百合》,北京:人民出版社,2009年,第420页。

- 伍尔夫的《到灯塔去》由瞿世镜于1997年译为中文,并在译者序中介绍了伍尔夫对“内心独白”(interior monologue)的运用。

- 凌叔华:《凌叔华文存》,成都:四川文艺出版社,1998年,第345页

- 弗吉尼亚·吴尔夫:《达洛维太太 到灯塔去 海浪》(谷启楠等译),北京 :人民文学出版社,1997年,第1页。

文章翻译:郑翰文

文章内容可通过“创作共享”版权许可(Creative Commons License)使用传播

撰稿人: 帕翠西娅·劳伦斯(Patricia Lawrence)

帕翠西娅·劳伦斯(Patricia Lawrence)是一名作家、批评家,同时是纽约市立大学纽约市立学院的荣誉退休教授,专攻跨国家的现代主义、现代主义女性写作、弗吉尼亚·伍尔夫和布卢姆斯伯里派研究及民国时期中国文学。劳伦斯教授著有《阅读沉默:英国传统中的弗吉尼亚·伍尔夫》(The Reading of Silence: Virginia Woolf in the English Tradition, 1994)《丽莉·布瑞斯珂的中国眼睛:布卢姆斯伯里、现代主义与中国》(Lily Briscoe’s Chinese Eyes: Bloomsbury Modernism and China, 2003)及《朱利安·贝尔:暴力的和平主义者》(Julian Bell, the Violent Pacifist, 2005),另著有伊丽莎白·鲍恩(Elizabeth Bowen)传记,将由美国西北大学出版社(Northwestern UP)出版。