浪漫主义者

斯蒂芬妮·佛沃德(Stephanie Forward)博士阐述浪漫主义的核心思想及其影响,并从华兹华斯(Wordsworth)、布莱克(Blake)、雪莱(Shelley)、济慈(Keats)等作家的作品中寻找浪漫主义的痕迹。

如今,“浪漫”一词会让人联想到爱情和多愁善感,但“浪漫主义”的含义要广得多。从十八世纪晚期到十九世纪早期,艺术、文学、音乐和哲学领域的一系列发展,都属于浪漫主义的范畴。“浪漫主义”这一概念,不是当时的发明,而是后世的创造,肇始于十九世纪中叶。1762年,让-雅克·卢梭(Jean-Jacques Rousseau)在《社会契约论》(The Social Contract)中作了宣言:“人是生而自由的,却又无时不处于枷锁之中。”(Man is born free, and everywhere he is in chains)在浪漫主义时期,社会巨变,智识阶层和艺术行业中的不满群体对旧制度发起抗争。

在英格兰,浪漫主义诗人是这场运动的核心。他们渴望自由,唾弃剥削穷人的行径,强调个体的价值;他们坚信,人的一生应遵从理想,而非强施的教条和规则。浪漫主义者拒绝理性主义和启蒙时代以前的条条框框,注重表达真实的个人情感。他们对同时代的人怀有诚挚的责任感:以诗歌为载体,以启迪昭告世人、改变社会为己任。

革命

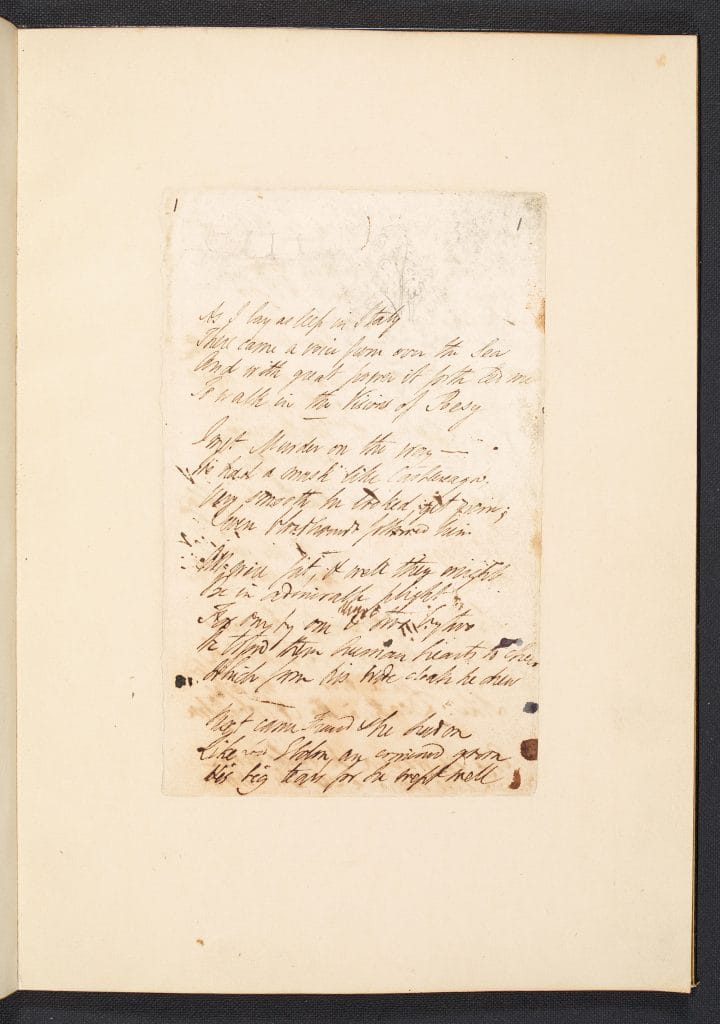

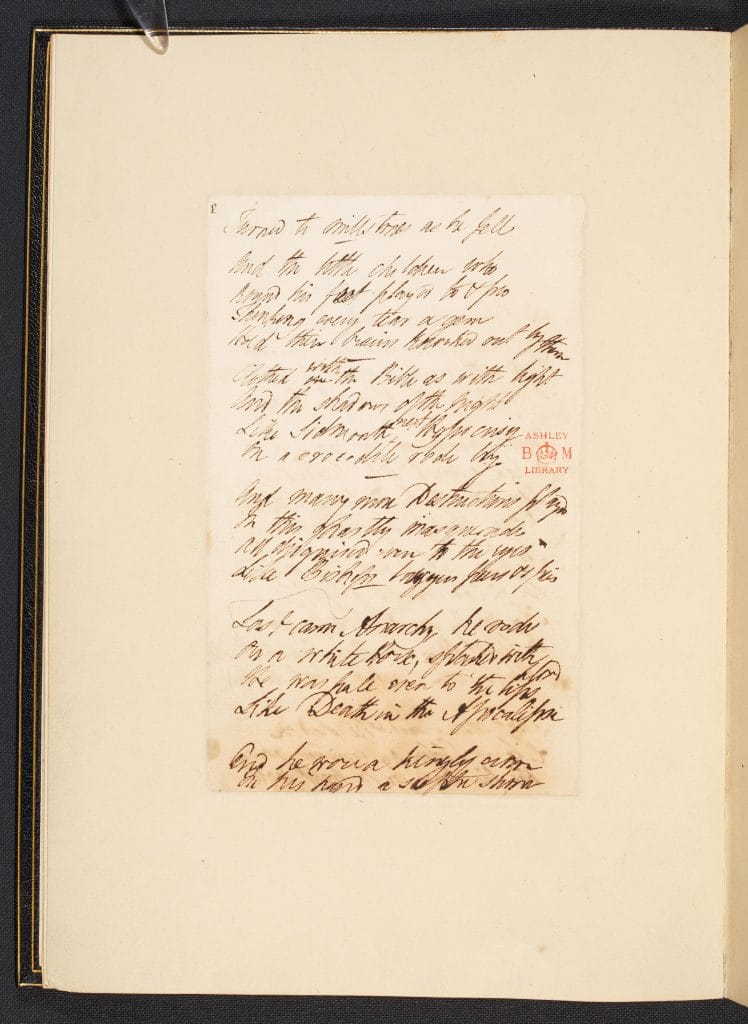

一提起浪漫派韵文,我们自然会想起这些名字:威廉·布莱克(William Blake,1757-1827)、威廉·华兹华斯(William Wordsworth,1770-1850)、塞缪尔·泰勒·柯勒律治(Samuel Taylor Coleridge,1772-1834)、第六代拜伦男爵乔治·戈登·拜伦( George Gordon,6th Lord Byron,1788-1824),珀西·比希·雪莱(Percy Bysshe Shelley,1792-1822)和约翰·济慈(John Keats,1795-1821)。这些作家心怀感召,自认为是“天选之子”,要引领世人度过那个疾风骤雨般的动荡时代。

那个时代,武力冲突和暴力革命是欧洲部分地区和新大陆的主旋律。英国政府惶恐不安,眼看海峡对岸政府失势、社会失序,害怕国内爆发同样的狂潮。早期浪漫主义诗人支持法国大革命,希望那场革命能改变本国的政治;然而,雅各宾专政的残暴血腥深深震撼了他们的心灵,改变了他们的观念。华兹华斯在青年时期曾迷恋于法兰西的共和事业,但后来与革命派渐行渐远。

想象

浪漫主义者没有统一的观念和处事方式,甚至各自间存在很大的分歧。但他们的作品中确实有一些关键的主导思想。他们深信自己得到天启,能看透真实;他们深信想象有强大的疗效,能治愈身心,人类可以通过想象超脱困苦;他们深信自己的创作才华可以点亮世界、升华世间、带来举世大同的向往、再造人类的精神。雪莱在《为诗辩护》(A Defence of Poetry,1821)中这样歌颂诗人:“他们的灵魂无所不包、洞彻一切,以这样的灵魂,他们感受和表达身外的一切,把人性的深刻化为一曲华歌……”[1] 他宣称,“诗人为世界立法,不求名分”。有点狂妄,但正是凭借这股豪情,浪漫主义诗人才能在诗中传达他们的信仰。

弱势和受压迫者

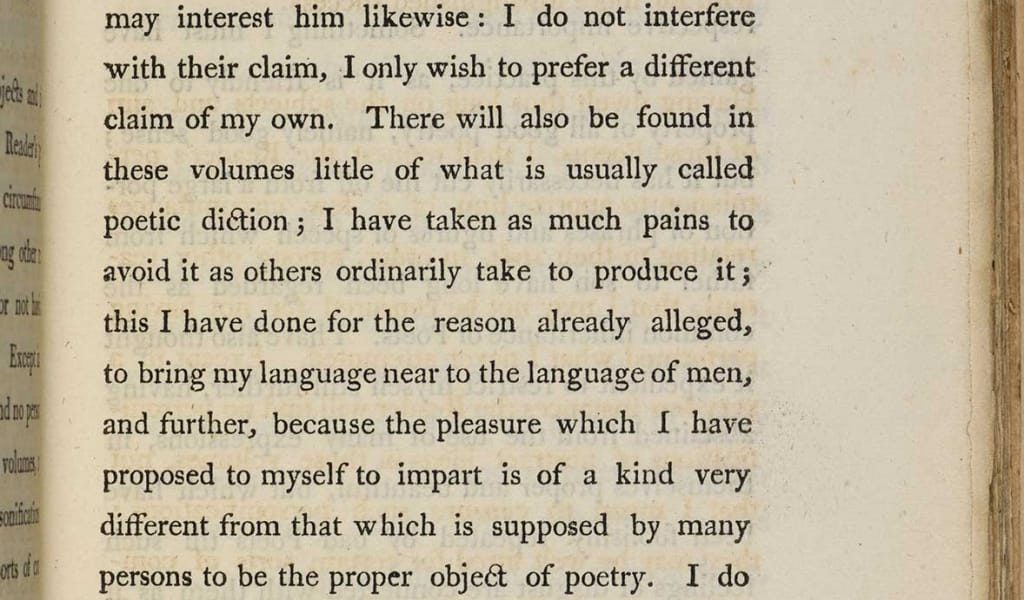

早期诗人曲高和寡,语言艰深,讲述的主题与普通人无关,或距离遥远。华兹华斯为此感到不安,他认为,诗歌应该属于民众,应以“人们真正用到的语言”来写(《抒情歌谣集》序)。因此,他致力为穷苦农民、遣退士兵、“失足”女性、精神失常者和儿童等受压迫者和弱势群体发言。

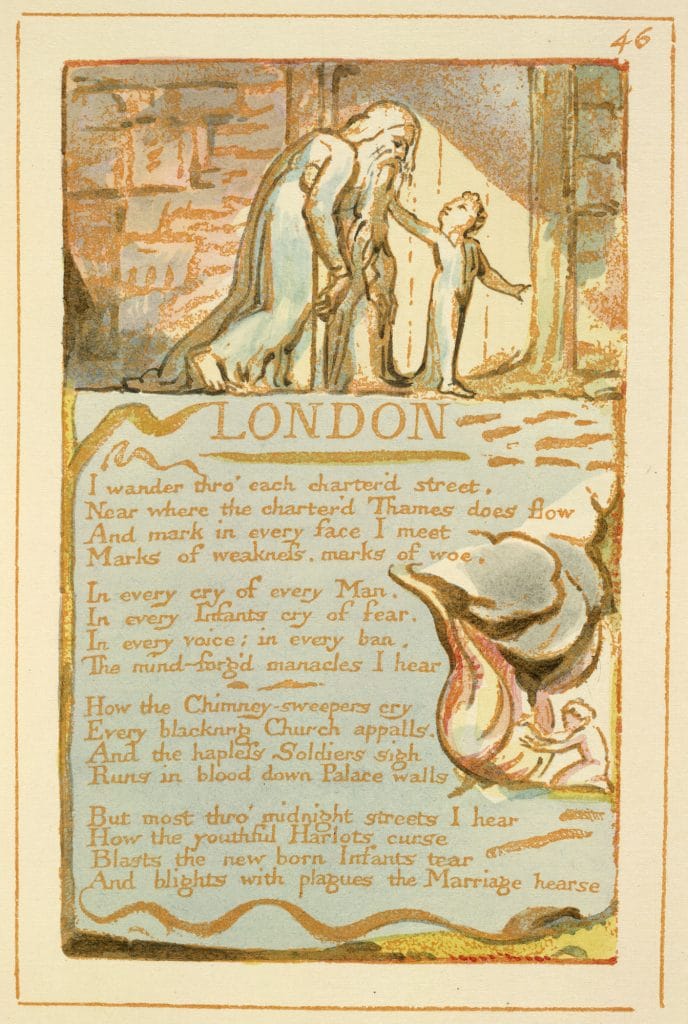

布莱克政治观点激进,常以诗针砭时弊、批评君权和教会。他的诗歌《伦敦》(London)让扫烟囱的孩子、士兵和妓女引发世人的关注。

儿童、自然和崇高

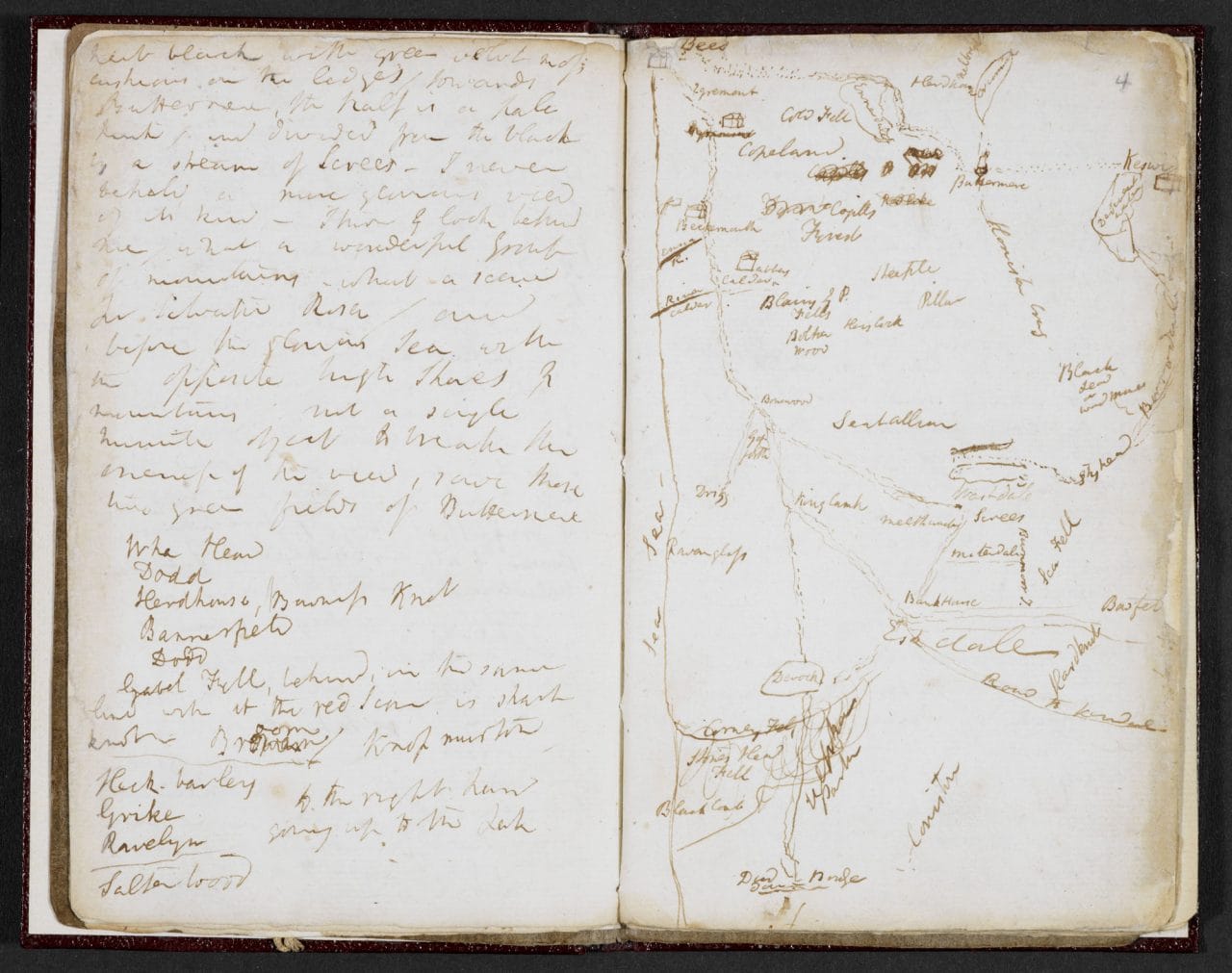

浪漫主义者宣称,为了世界的新生,要以孩童似的观念把一切推倒重来。他们相信孩子是特别的,因为他们天真无邪,亲近自然,后一点弥足珍贵。对自然界的敬畏在浪漫派韵文中处处可见。在柯勒律治的《子夜霜》(Frost at Midnight,1798)中,赞颂自然是“教导一切的伟大导师!”他回忆在伦敦基督公学的愁苦,羡慕儿子哈特利可以自由自在地享受童年,从周围世界寻找乐趣。浪漫主义者发掘身边的灵感,激励世人去探索未涉足的领域——不仅是地理意义上,也是引申意义上。在他们笔下,世界仿佛广阔无垠,潜力无限。

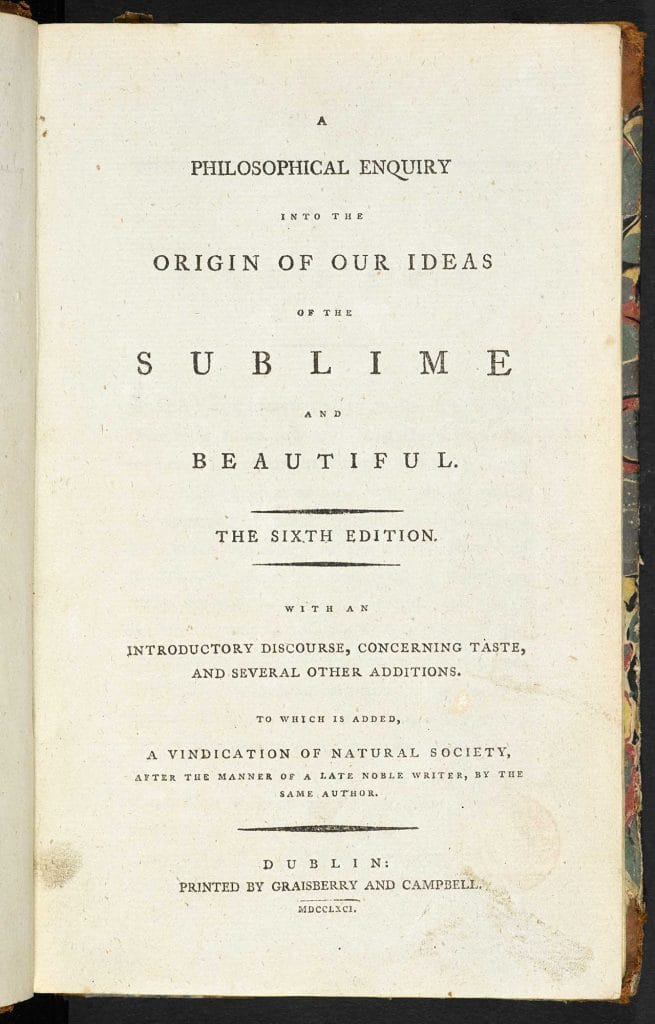

浪漫主义诗歌的一大主旨是崇高(sublime),指美景带来的叹为观止的感受,或敬畏交加的极端情绪。雪莱的《勃朗峰》(Mont Blanc,1816)就是一例,描述了诗人在摄人心魄的美景下的反应。

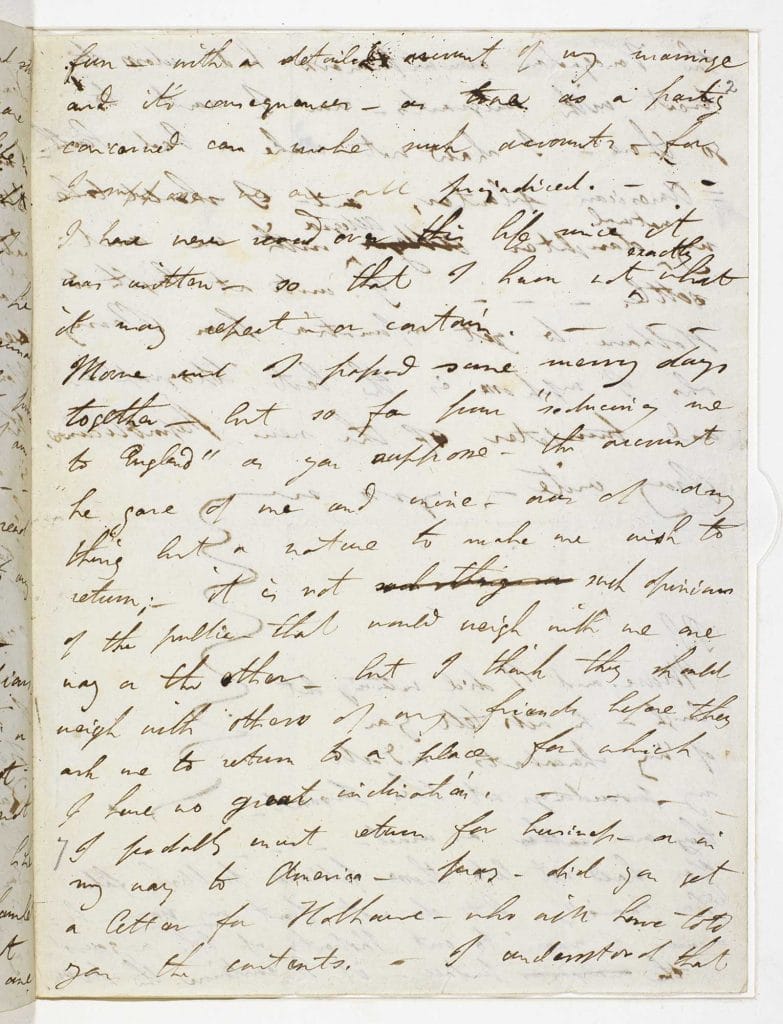

第二代浪漫主义者

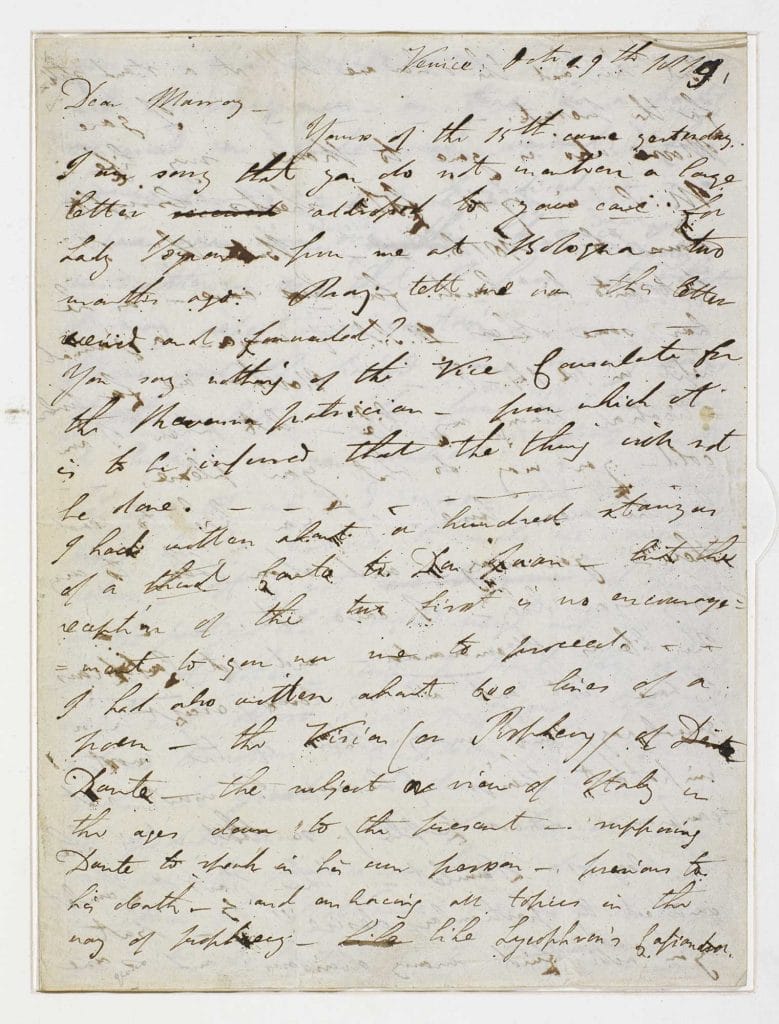

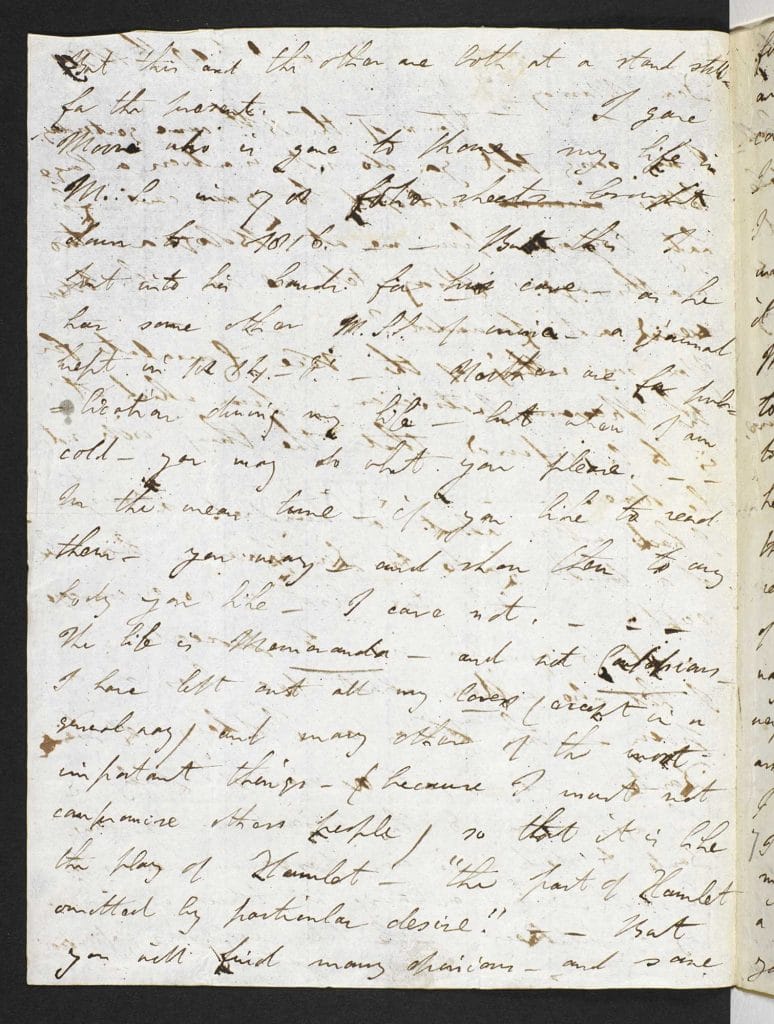

布莱克、华兹华斯和柯勒律治是第一代浪漫主义者,战争是他们创作的时代背景。华兹华斯思想渐趋保守,拜伦、雪莱、济慈等不少第二代浪漫主义者觉得他投靠了旧制度。在《唐·璜》 (Don Juan,1819-1824)的献词中,拜伦批评桂冠诗人罗伯特·骚塞(Robert Southey)和另两个“湖区诗人”华兹华斯和柯勒律治(三人都住在湖区),因此遭禁刊。拜伦还把笔锋对准英国外交大臣卡斯尔雷子爵(Viscount Castlereagh),斥其为“智识被阉割”的“蠢货”和“小打小闹的奴隶贩子”(第十一和十四诗节)。虽然强调个体的重要性,浪漫主义者也倡导投身全人类的奉献精神。拜伦曾积极参与意大利民族主义斗争,还支持从奥斯曼帝国统治下解放希腊的事业。带着性生活糜烂的恶名和一身的债务及丑闻,拜伦在1816年离开英国。卡罗琳·兰姆女爵(Lady Caroline Lamb)有一句著名的评价,称他“疯狂、浪荡、危险的知己”。雪莱也受到类似的责难,在伊顿公学得名 “疯子雪莱”,还因宣扬无神论被牛津除名。他批评君权、生活堕落,算是在公私两方面身体力行地反抗旧制度。

女诗人

以较为委婉温和的方式,女诗人也为浪漫主义运动贡献良多。多萝西·华兹华斯(Dorothy Wordsworth,1771-1855)自称文笔平平,但诗作自成一格;她的游记和见闻也为其兄长的创作提供了灵感源泉。女性的追求往往受限,很多女诗人受困于家庭的牢笼,但她们依然心系社会,并以直接或间接的方式发出自己的声音。玛丽·阿尔科克(Mary Alcock,约1742-1798)写下《扫烟囱男孩的诉苦》(The Chimney Sweeper’s Complaint)。玛丽·鲁宾逊(Mary Robinson,1758-1800)以《诞生日》(The Birth-Day)凸显贫富生活的巨大落差。费利西娅·赫门兹(Felicia Hemans,1793-1835)的《印度女子的葬歌》(Indian Woman’s Death Song)是探讨性别问题的先驱作品。

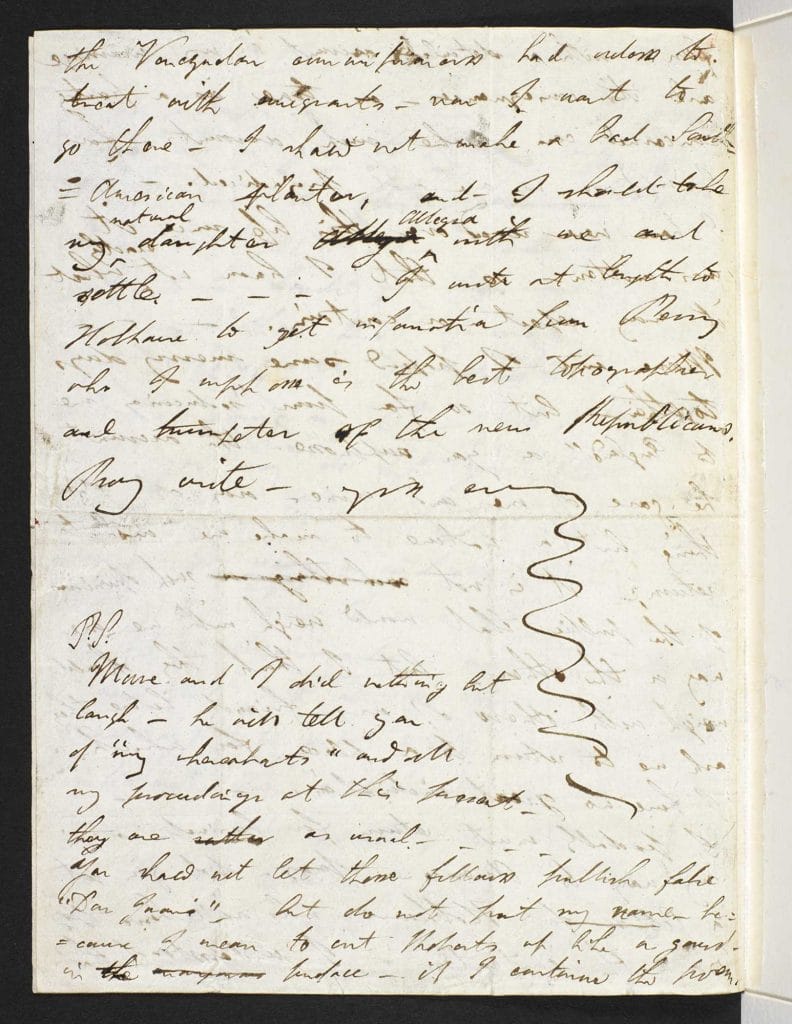

哥特

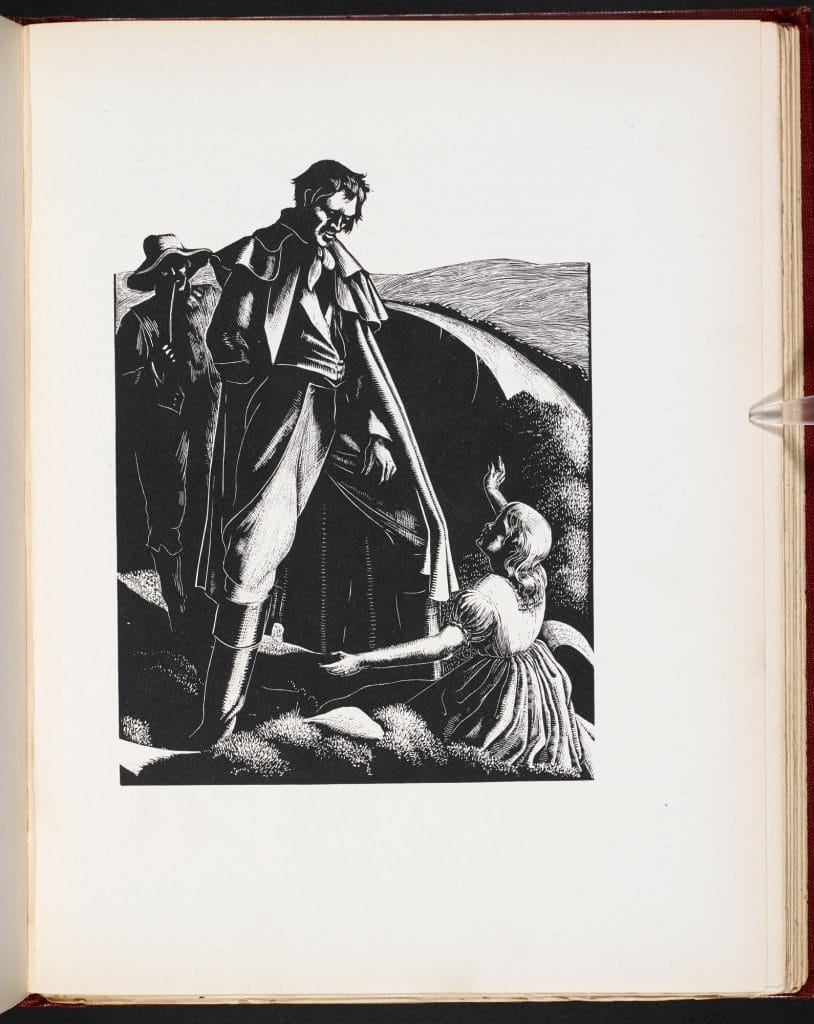

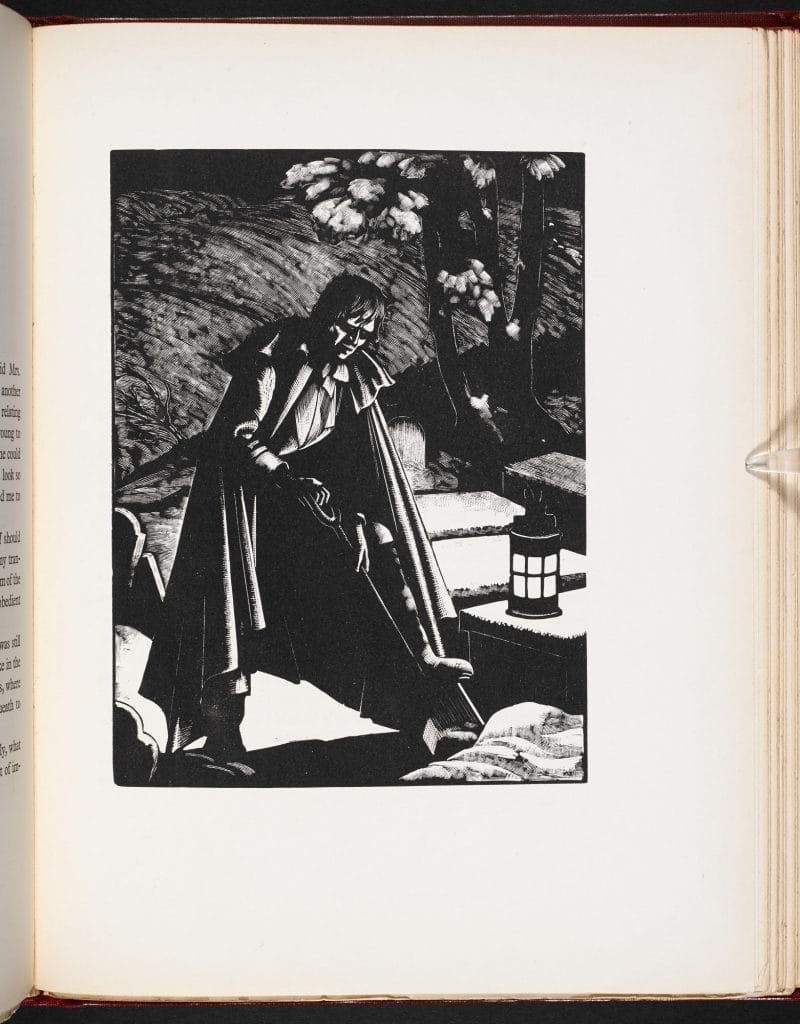

哥特小说的兴起也是反抗旧体制的表现之一。安·拉德克利夫(Ann Radcliffe,1764–1823)是十八世纪最风靡、稿酬最高小说家,擅长“怪谭式浪漫“(hobgoblin-romance)。郁郁不如意的中产阶级女性,尤其喜欢她的小说:阅读女主人公的冒险,置身于让人窒息的奇观,从中逃离现实,体验短暂的精彩和颤栗。因为对浪漫主义诗人的巨大影响,她被济慈誉为“拉德克利夫妈妈”(Mother Radcliffe)。柯勒律治《克里斯塔贝尔》(Christabel,1816) 、济慈《妖女无情》(La Belle Dame Sans Merci,1819),都向哥特派取经。玛丽·雪莱 (Mary Shelley ,1797-1851)的名作《弗兰肯斯坦》(Frankenstein,1818)糅合了现实主义、哥特主义和浪漫主义元素,其中有不少浪漫主义的体现。例如,她引用柯勒律治的浪漫主义诗歌《老舟子咏》(The Rime of the Ancyent Marinere);科学怪人弗兰肯斯坦在第三章自白,称想象是他追求科学的动力。书中就“死而复生”表达忧虑和疑问;还有一些描绘自然的段落,给人以启迪和慰藉。

拜伦式主人公

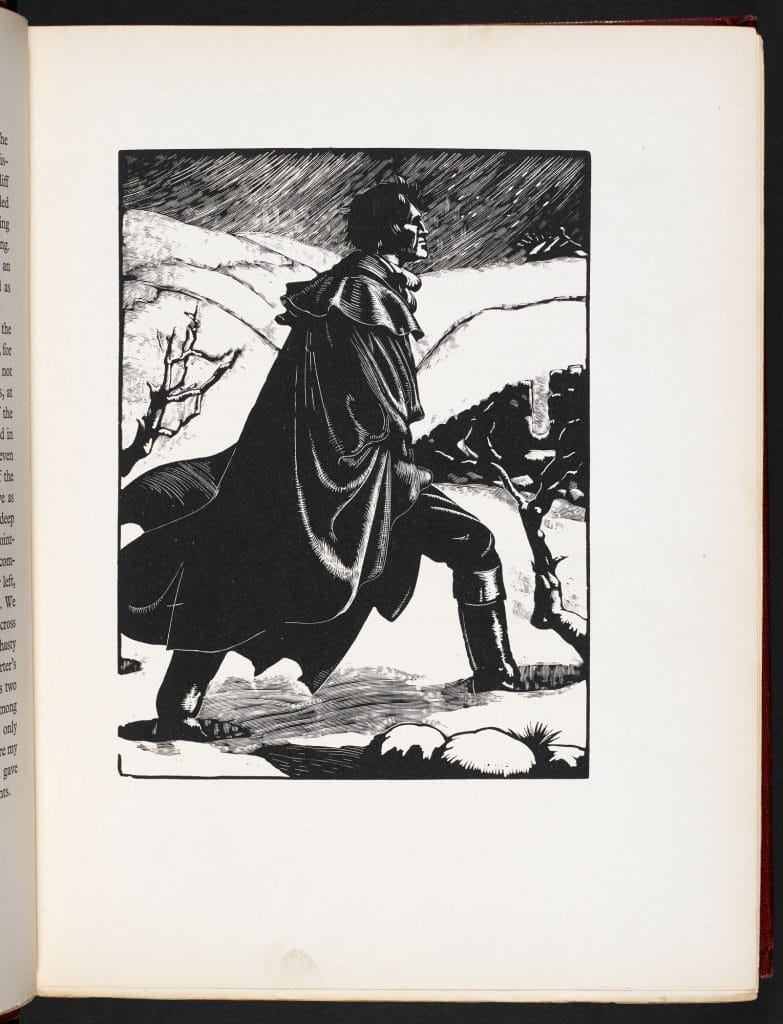

浪漫主义创立了不少文学范本。拜伦的《恰尔德·哈洛尔德游记》(Childe Harold’s Pilgrimage,1812-1818),描写了一名空虚幻灭的青年所过的荒唐日子。这名阴郁黑暗、哀愁叛逆的拜伦式主人公,性格孤僻,生活漫无目标,堪称一代人的代表,其形象流传至今,成为当时年轻人憧憬的对象:男人觉得他酷,女人觉得他帅!1824年,拜伦染上热疾,英年早逝,更为其创作增添一层魅力色彩。之后,一系列纠结而迷人的男性形象在各类小说中登场,包括艾米莉·勃朗特(Emily Brontë) 《呼啸山庄》 Wuthering Heights)中的希斯克里夫(Heathcliff),又如夏洛蒂·勃朗特(Charlotte Brontë)《简·爱》(Jane Eyre)中的爱德华·罗切斯特(Edward Rochester)(两书均出版于1847年)。

矛盾

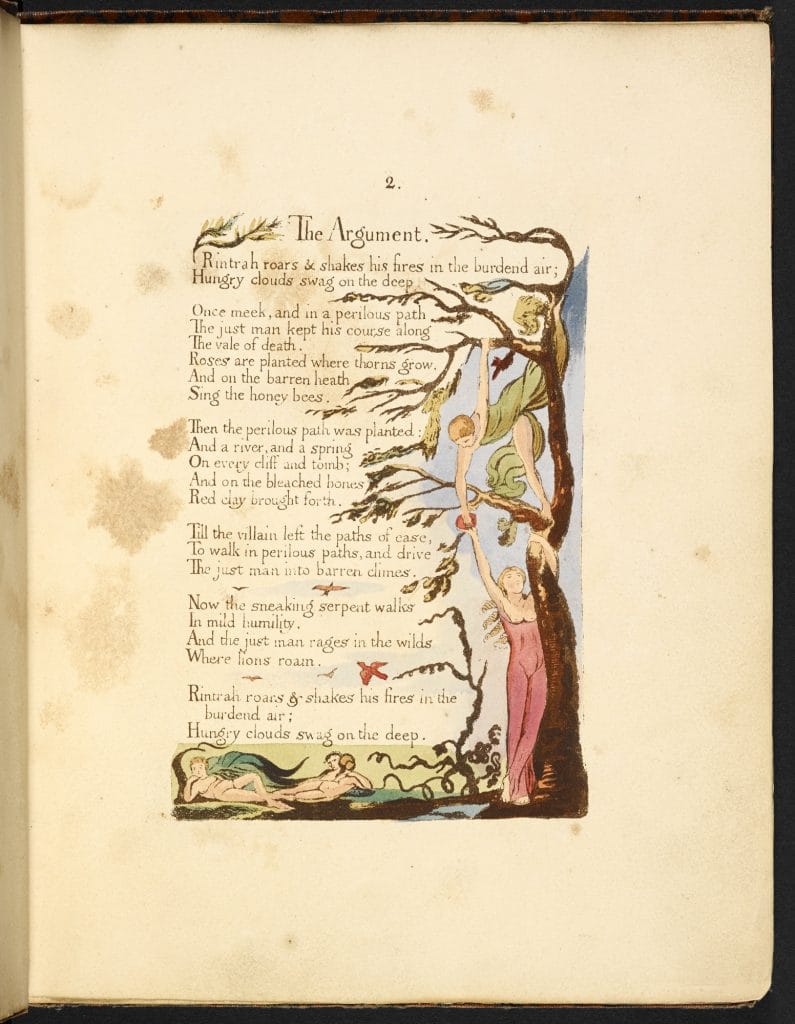

浪漫主义赋予世界新的色彩,把想象置于理性之上。但在创作时,诗人却时常面对真实生活的矛盾。《天真之歌和经验之歌,揭露人类灵魂的对立面》(Songs of Innocence and of Experience, Shewing the Two Contrary States of the Human Soul,1794)是布莱克发表的诗集。其中的两篇诗歌,《羔羊》(The Lamb),《老虎》(The Tyger),表达了两种不同的宗教观。《羔羊》用词和体裁都很简单,把上帝比喻为仁慈的、充满爱的牧羊人。但《老虎》中的造物主截然相反,是个强大的铁匠。老虎的凶悍引发旁白的震惊,和修辞式的提问:“他创造了羔羊,也创造了你?”在《天堂与地狱的结合》(The Marriage of Heaven and Hell,1790-1793)中,布莱克断言:“没有矛盾就没有进步”(第八诗节)。

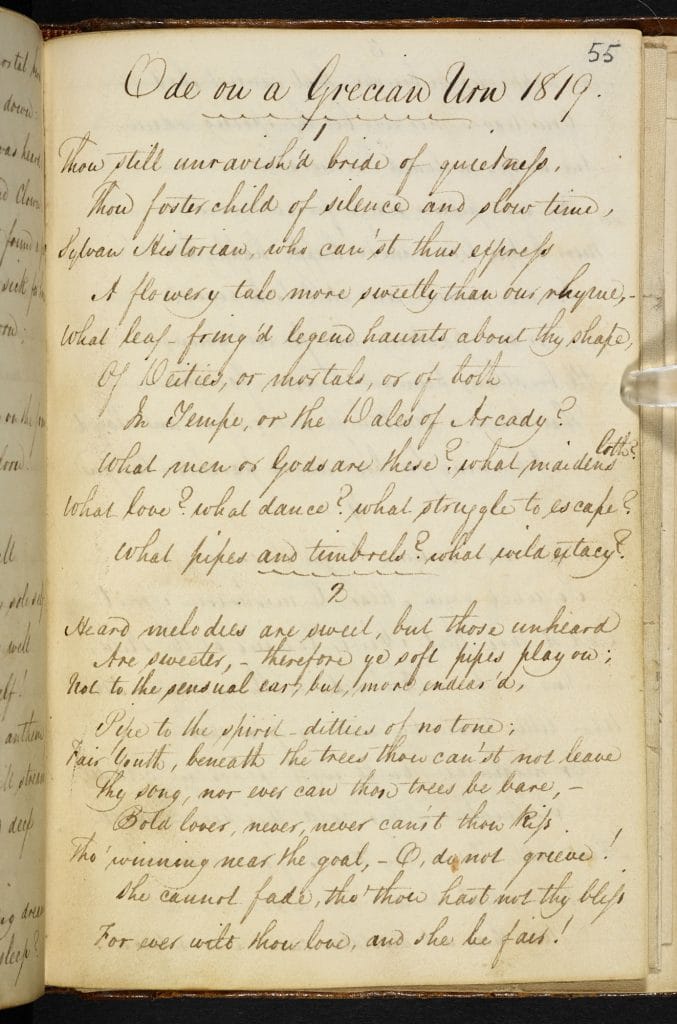

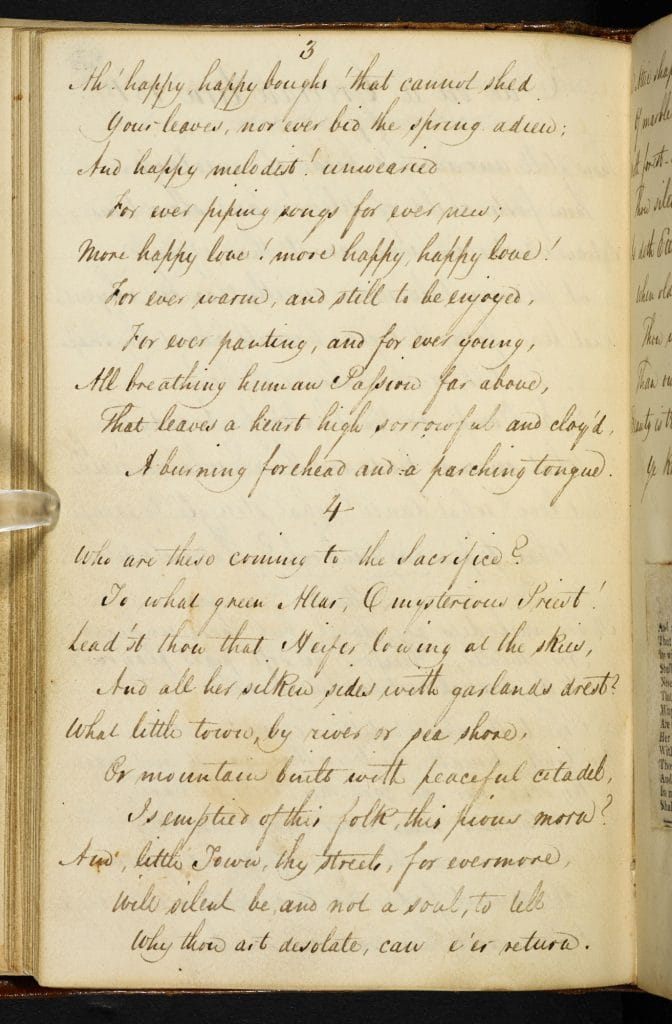

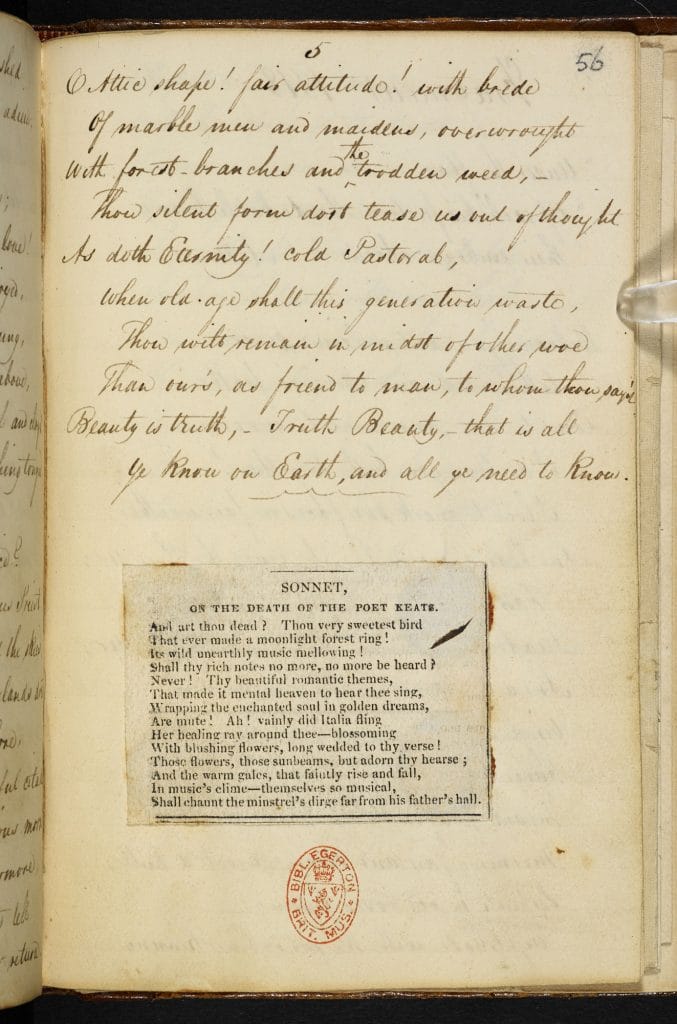

华兹华斯的《丁登寺》(Tintern Abbey,1798)是慷慨欢歌和悔恨哀乐的交响。济慈认为,想象和智识水火不容。在1817年末写给两个弟弟的信中,他给自己所谓的“客体感受力” (Negative Capability)一词下了定义:一种接纳怀疑、不确定和神秘主义,对理性和真实毫无兴趣(12月22日)。济慈认为,对于人的存在,这一个无法逃避的终极问题,我们不可能找到答案。然而,通过感觉和想象,我们能找到美,正是这种美,助我们熬过人生的惨淡。生活有快乐也有痛苦,构成微妙的平衡。作为个体,要学着接受两者:“‘美就是真,真就是美,’——足矣/得此真谛,无需他想” (“Beauty is truth, truth beauty,” – that is all/Ye know on earth, and all ye need to know)[《希腊古瓮颂》(Ode on a Grecian Urn),1819]。

拜伦、雪莱和济慈早早离世,增添了他们的神奇色彩。随着时光流逝,三人渐成偶像,激励其他诗人继续呼喊。浪漫主义诗人对流行文化的影响经久不衰,他们所倡导的自我主张、全情投入、个人自由和关怀社会的精神,启迪了一代又一代人。

文章翻译:黃毅翔

文章内容可通过“创作共享”版权许可(Creative Commons License)使用传播

撰稿人: 斯蒂芬妮·佛沃德(Stephanie Forward)

斯蒂芬妮·佛沃德是专攻英国文学的讲师。她参与了公开大学和BBC的两个重要合作项目:“大阅读”和“关于浪漫主义时期的系列电视节目”。她是大英图书馆“探索文学:浪漫主义时期,维多利亚时期以及二十世纪”(Discovering Literature: Romantics and Victorians)数字资源平台的撰稿人。斯蒂芬妮·佛沃德在出版界非常活跃,她编辑了《梦,想象和现实》选集(Dreams, Visions and Realities);与安·黑尔曼合编了《性,社会纯度和萨拉·格兰德》(Sex, Social Purity and Sarah Grand),还创作了关于丘吉尔庄园的剧本:《丘吉尔家族和他们的宫殿》(The Churchills and their Palace)。