哥特的意象

所谓哥特文学是指什么样的文学?约翰·鲍温教授探究十八、十九世纪之交的几部最著名的哥特小说,探讨它们的共性包括非主流的地点、转型的时代和对人的恐吓及操控。

约翰·鲍温教授就哥特小说中的重要母题展开讨论,其中包括“诡异”、“崇高”及“超自然”。影片摄于伦敦西南部特威克纳姆的草莓山庄。

哥特是一种文学类型,而且具有现代特征。“类型”(genre)一词源自拉丁语“genus”,意指“种类”(kind)。所以,若问一段文字属于哪种类型,就是问它算哪个种类。类型不是箱子,不能把文字整齐清楚地归类;没有哪句定义或哪种元素适用于所有哥特文学,相反哥特这个文类更像是文本和故事所组成的大家庭。家庭成员都长得不一样,也未必有共同的特征,但确有一些重叠的特性、与特征。哥特这个文类是一个尤其古怪反常的大家庭,其中的各个小家庭本身也够奇怪,充斥着强奸和乱伦的场景;旁系和远亲中也不乏私生的、边缘的、身份不明的家伙。在如今庞杂的哥特大家族中,不仅有小说、诗歌和故事,还有电影、音乐、电子游戏、歌剧、漫画和时尚,全都属于——又不完全属于——同一类型。但是,它们毕竟还有一些重要的共通之处。

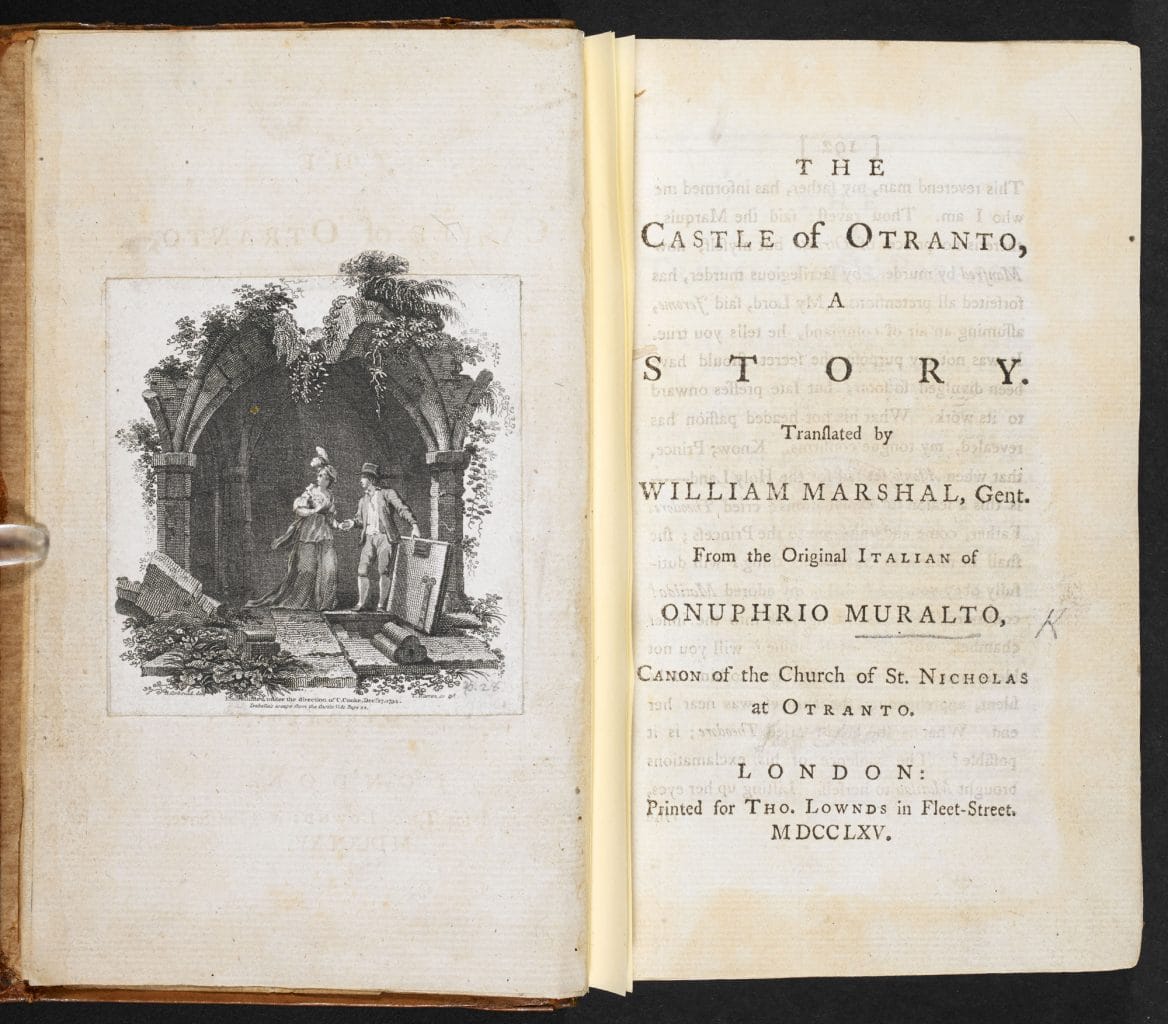

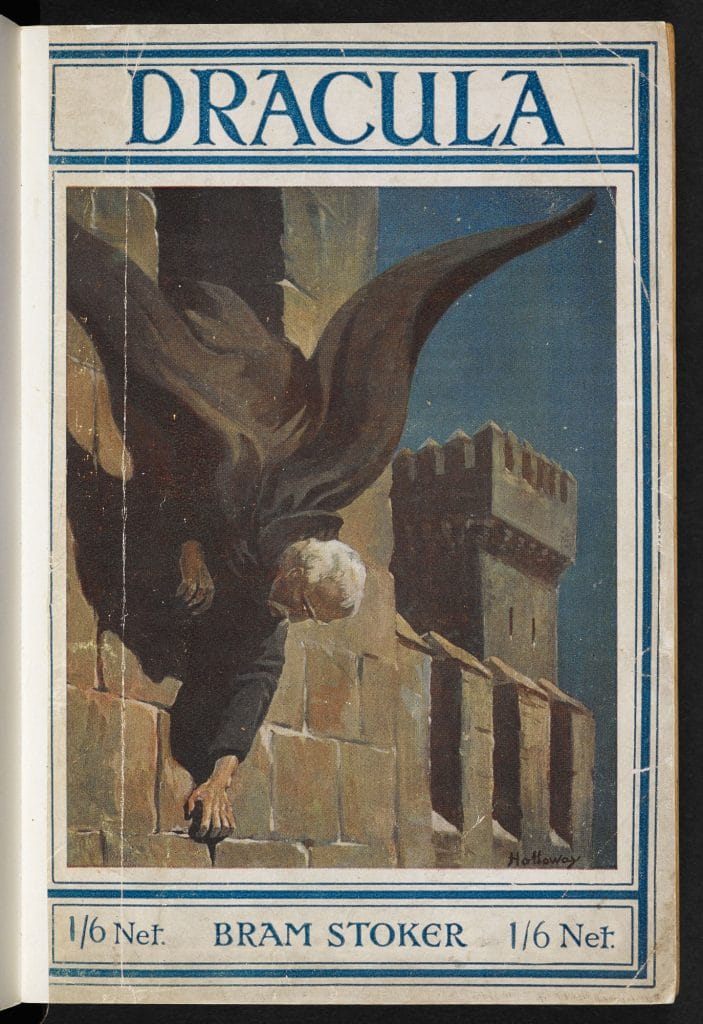

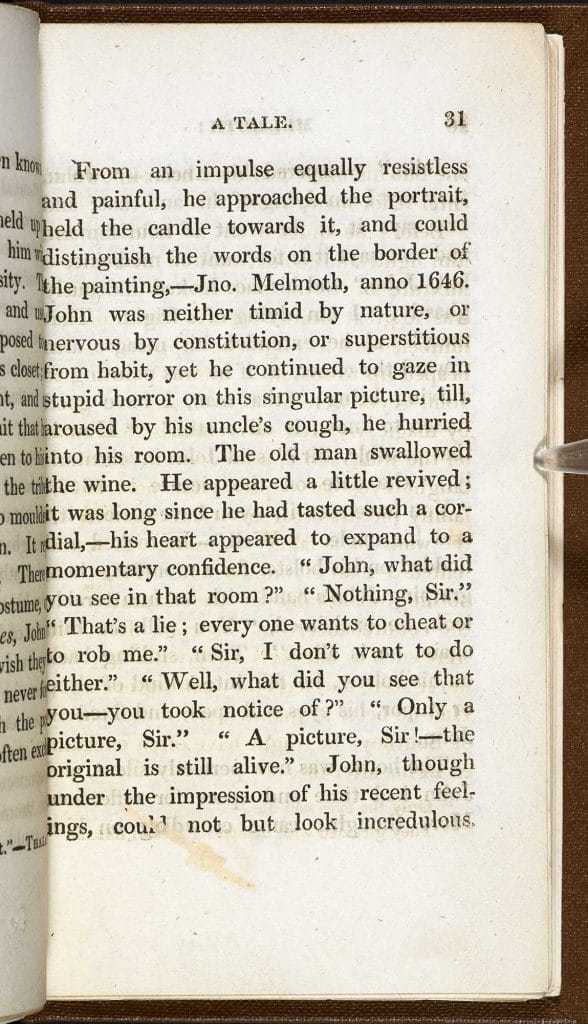

哥特小说里的人物往往身处奇怪之地,一个另类、神秘、截然不同的地方,那里常常环伺危险和暴力,时有色诱,监禁也不少见。比如,在布莱姆·斯托克(Bram Stoker)创作的《德古拉》(Dracula,1897)中,年轻的初级律师乔纳森·哈克(Jonathan Harker)突然发现自己被困在了德古拉城堡。该场景设在中欧,但在经典哥特小说——例如安·雷德克里夫的作品里,故事往往发生在某个遥远而神秘的南欧边陲地带;或者也很有可能是一栋摇摇欲坠的路边宅邸,就像《远大前程》(Great Expectations)中的沙提斯庄园(Satis House)。

冲突的时代

哥特小说中的地点总是充满神秘、迷失、黑暗和隐秘的色彩,所处时代也是如此。哥特故事经常发生在转型时期(如从中世纪到文艺复兴的过渡期),或是汇聚多个风起云涌的激荡年代。哥特小说中,现代和古代总是势不两立,原以为被扫进历史垃圾堆的远古余孽总会杀回来复仇,让书中人物和读者不得安宁。

西格蒙德·弗洛伊德写过一部有名的论述,《怪怖者》(The Uncanny,1919),把“诡异”定义为“ 一种令人害怕的类型,可让人回想起某个熟悉已久的旧印象”。[1]哥特小说就充斥着这种效应——吓人且陌生,然而又莫名地觉得熟悉。本应已经了结的过去一头闯进当下,使一切变得错乱。这也就是为什么哥特对现代科技的喜爱丝毫不亚于对鬼魂的热衷。鬼魂来自没有时间或地域概念的过去,如此不合时宜,带着某种要求、诅咒或恳求。鬼魂就像哥特作品,扰乱我们对现在和过去、当代和古代的认知,所以,《德古拉》这类小说既充满现代科技如打字员、速记法、录音机,也充斥着吸血鬼、毁灭和死亡。

力量和约束

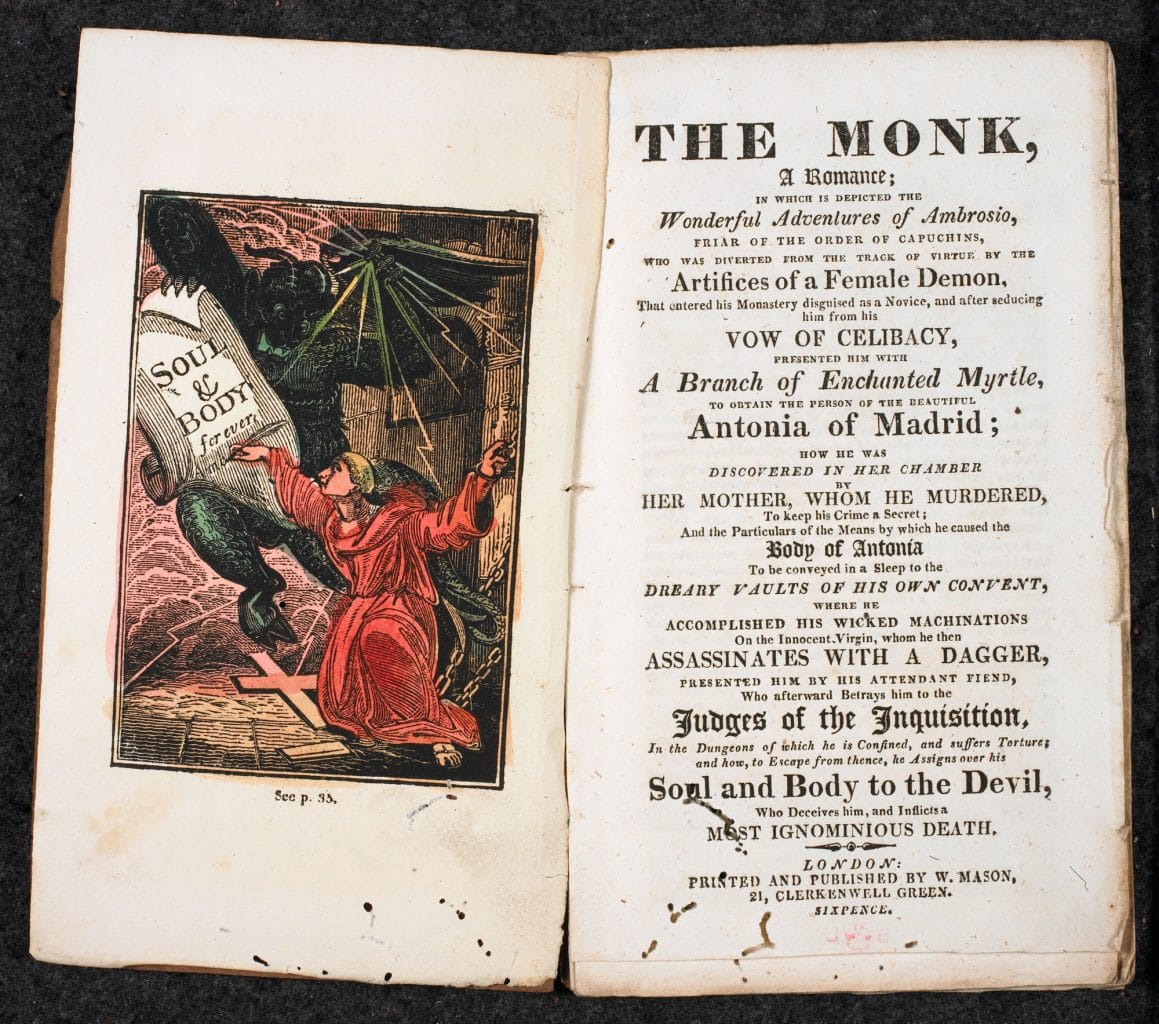

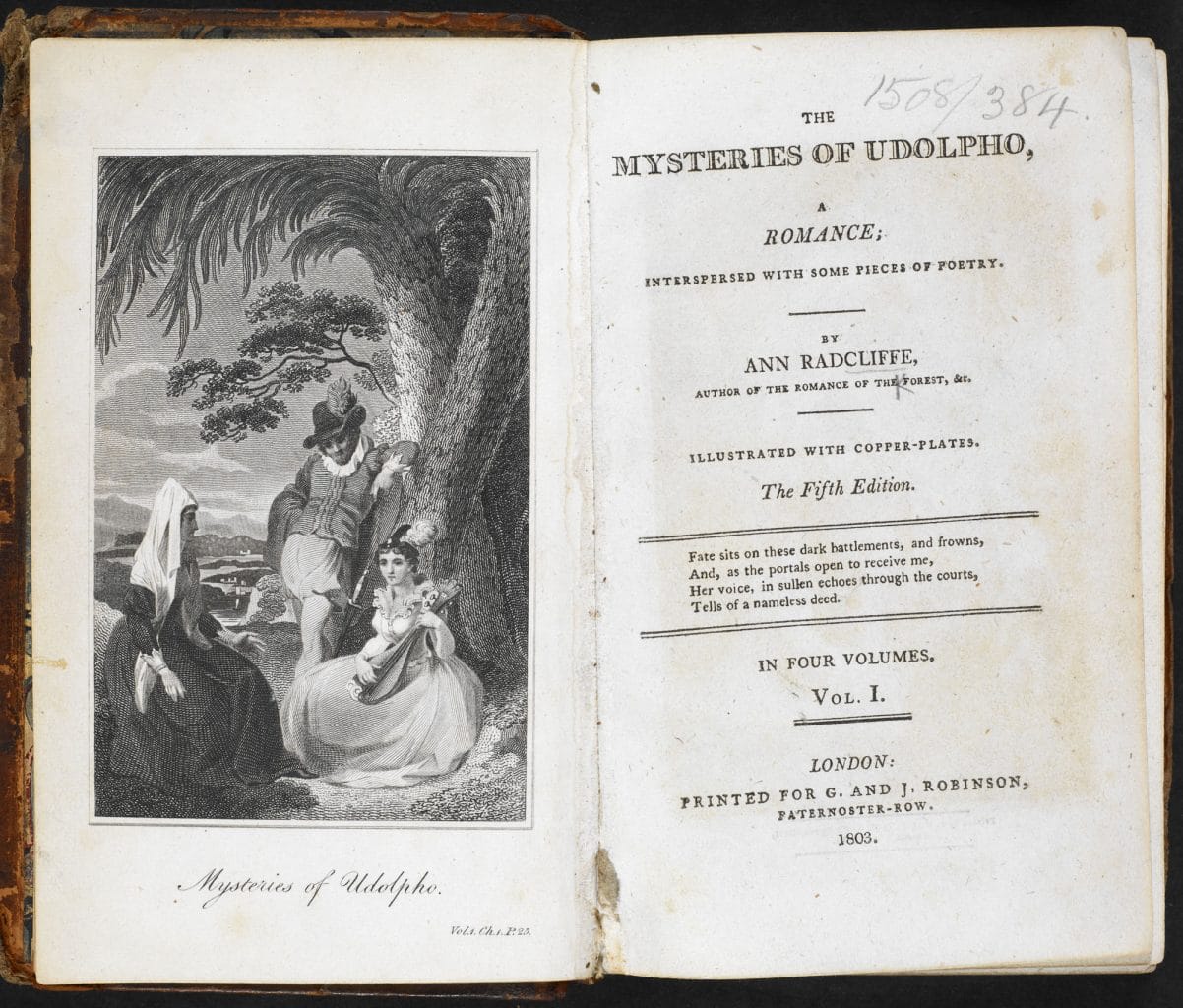

哥特的世界迷恋于强横与柔弱的极端对比,故事里有各种各样的拘束、囚禁、强迫。对肉体和心灵的极端威胁和孤绝此起彼伏。哥特小说的核心情节往往是年轻女子陷入危险境地,就像安·雷德克利夫的《乌多夫堡秘辛》中的孤儿艾米莉·圣奥伯特(Emily St Aubert),或《德古拉》里的露西·韦斯滕拉(Lucy Westenra)。这些娇弱的女性要面对可怕的罪行或恶人,像《乌多夫堡秘辛》中的蒙托尼(Montoni)、德古拉伯爵。这些被诅咒、似撒旦、败德无道的恶人能随心打破常规、法律和禁忌。性别间的不同也是哥特的核心,且对性渴望、性快感,性权力及性痛苦的探究往往推动了情节的发展。哥特有很多现实主义小说所不具备的自由,可以表达情欲,尤其是败俗的、不伦的性,还充斥着同性欲望、变态、痴迷、窥淫和性虐。有些哥特作品,如马修·刘易斯的《僧侣》,甚至几近色情。

惊悚和恐怖

为什么读者会从惊心动魄的哥特故事中获得愉悦?这种享受是否意味着某种错误的、不道德的观念?哥特小说先驱安·雷德克里夫对这些问题尤其困惑,并试图通过确切区分“惊悚”和“恐怖”来解答。她认为,“惊悚”(Terror)是她作品的特征,具有提振精神的作用,她的作品仅仅暗示恐怖的事物,而非直接地呈现。她认为,这能“拓展(读者的)灵魂”,培养他们对日常生活之外可能发生的事物的感受和理解能力。而“恐怖”(Horror)则相反,雷德克里夫认为,它赤裸裸地展现恐怖事物,“麻木乃至灭绝”[2] 读者的感官。这对精神有害,会激起不正当的兴奋感。例如,雷德克里夫的小说描写性侵或强暴的威胁如何潜伏和逼近,而《僧侣》则直接描写强暴场景。前者属于惊悚,道德观是好的,后者属于恐怖,道德观有害。对雷德克里夫而言,“惊悚”追求充满恐惧和不安的心理体验,是对人类极限的认知;“恐怖”则相反,注重恐怖事物本身,对读者的心智益处有限,甚至反倒有害。

不确定的世界

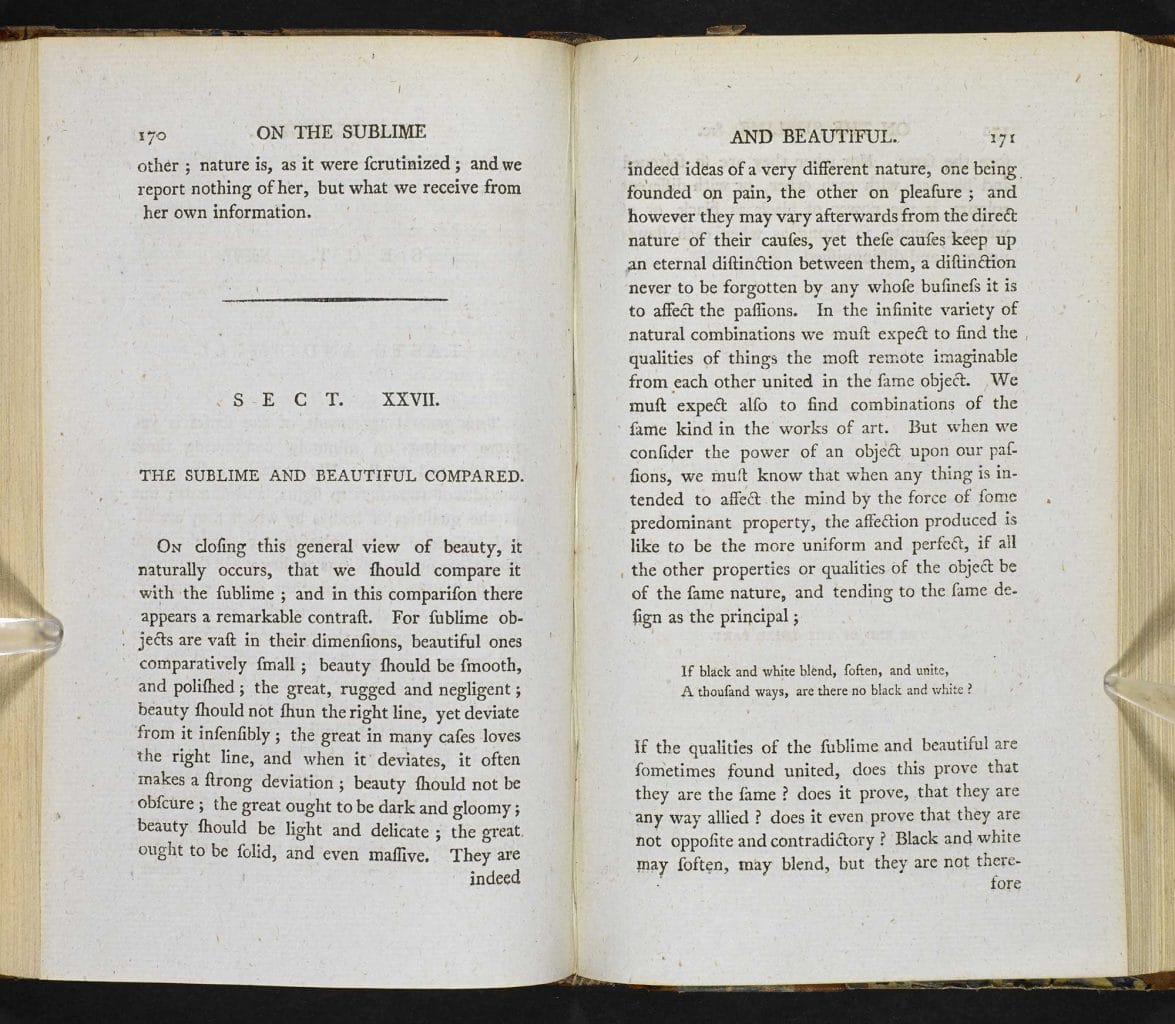

哥特世界充满疑惑,尤其是对超自然和灵魂力量的疑惑。哥特作品试图在我们的脑中营造一种神秘事物的可能性。它们能超越人类的力量、理性和知识。但这种可能总是伴随着不确定性。在雷德克里夫的作品中,哪怕最可怕的东西最终也有合理的、自然的解释;相反,在刘易斯的《僧侣》中,撒旦还亲自现身。伴随着哥特作品的不确定性,和小说中正统宗教信仰式微的世界背景相得益彰;在这里,超自然现象受到非同寻常的关注,最异想天开的事物也仿佛总是触手可及。富有学识的怀疑总是伴随着强烈的爱和感受,这也是作者竭尽所能去煽动的情绪。十八世纪哲学家和政治家埃德蒙·伯克(Edmund Burke)在《崇高与美的哲学探索》(A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful,1757)中,在“美”(beautiful)和“崇高”(sublime)之间划出决定性的分界,后者是现代艺术思想的重要奠基之一。伯克认为,美的特征是秩序、和谐和比例。崇高与此相反。恰如我们在高山之巅、暴风之中的体验,是过度的感受,是与威能、恐惧和敬畏的不期而遇。显然,哥特作品试图带给我们这种崇高的体验,用一切超乎理性、无法解释的事物和可能,以可怕又可畏的人物、难以名状而深不见底的事件震慑我们,让我们突破日常生活的限度。

脚注

- 西格蒙德·弗洛伊德,《怪识恐怖》( The Uncanny),收录于 The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XVII (1917-1919): An Infantile Neurosis and Other Works (London: Hogarth, 1919), pp. 217-256 (p.219).

- 安·雷德克里夫,《论诗的超自然》(On the Supernatural in Poetry),刊于 New Monthly Magazine 16 (1826), 145-152 (p. 150).

文章翻译:黄毅翔

文章内容可通过“创作共享”版权许可(Creative Commons License)使用传播

撰稿人: 约翰·鲍温(John Bowen)

约翰·鲍温是约克大学的十九世纪文学方向的教授。他主要研究的领域是十九世纪的小说,尤其是查尔斯·狄更斯的小说,他同时也撰写有关现代诗歌和小说的文章以及有关文学理论的论文。