让莎士比亚音乐进入歌剧 ——以及莎士比亚歌剧的音乐

通过对比本杰明·布里顿(Benjamin Britten)和迈克尔·蒂皮特(Michael Tippett)两位作曲家各自对《仲夏夜之梦》(A Midsummer Night’s Dream)的歌剧改编,奥利弗·佐登(Oliver Soden)探讨了为莎士比亚(William Shakespear)剧本进行音乐创作所面临的挑战。

“这里还有块血迹!”

《第十二夜》的歌剧编排难倒了捷克作曲家贝德里奇·斯梅塔纳(Bedřich Smetana)。朱塞佩·威尔第(Giuseppe Verdi)和本杰明·布里顿(Benjamin Britten)都有演绎《李尔王》(King Lear)的想法,但计划都一拖再拖,最后不了了之。《安东尼与克莉奥佩特拉》(Antony and Cleopatra)是塞缪尔·巴伯(Samuel Barber)最丢人的败笔。把莎士比亚戏剧搬进乐厅的事业是一堵南墙,让不少大作曲家撞得鼻青脸肿。莎士比亚在他的剧本里塞了不少歌谣,引诱从舒伯特(Schubert)到哈里森·伯特维斯特尔(Harrison Birtwistle)等一长串作曲家蠢蠢欲动,而他所创作的剧情不费太多周折便化成了一些不朽的芭蕾名谱。但声乐作曲家必须在自己的创作和莎翁的歌谣之间取得平衡,避免同归于尽。一些最具歌剧范儿的莎剧角色已经成功走下戏剧舞台、迈上歌剧场——参见约翰·法斯塔夫爵士在威尔第(《法斯塔夫》(Falstaff))、古斯塔夫·霍尔斯特(《野猪头》(At the Boar’s Head))和沃恩·威廉姆斯(《约翰爵士的爱》(Sir John in Love))作品中的精彩表现。但每部莎剧改编歌剧几乎总能把一些听众吓跑,叫他们嗷叫着捧起原著来重温戏文里原有的调门。

威尔第是19世纪莎士比亚改编歌剧的翘楚,他的歌词匠们为《奥瑟罗》(Othello)、《麦克白》(Macbeth)和《温莎的风流娘儿们》(The Merry Wives of Windsor)改写的意大利语歌剧词,却经不起反复被拿来与原著对比。就算是威尔第的《麦克白》——和《奥瑟罗》、《法斯塔夫》一样都有独立的生命;然而当莎翁的剧作被改写得面目全非时,难免让人晕头转向。像麦克白夫人的名台词“去,该死的血迹!”(Out,damned spot!),被弗朗切斯科·皮亚韦(Francesco Piave)译成“Una macchia è qui tuttora!”,在英语歌剧院里,字幕就成了“这里还有块血迹!”(There’s still a spot here!)。

不过,莎士比亚的剧作在20世纪的音乐界究竟表现如何?

本杰明·布里顿和《仲夏夜之梦》

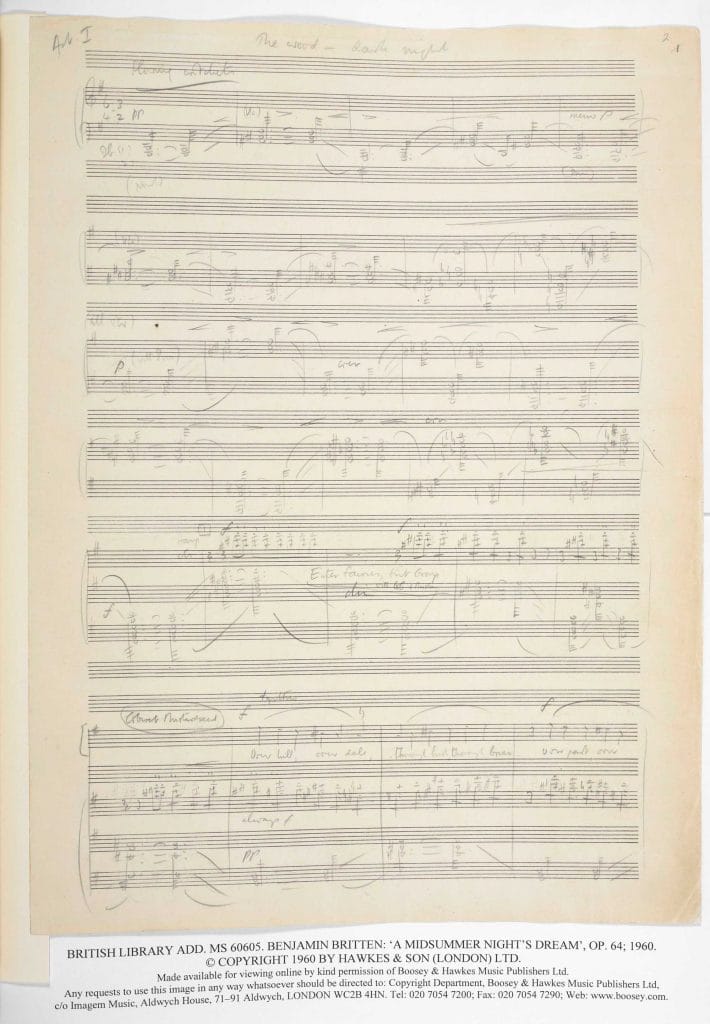

就经典地位而论,布里顿的《仲夏夜之梦》(1960)因萨塞克斯郡格林登伯恩歌剧节的那场宛如魔法、常青不衰的演出而千古垂名,已成为无可置疑的大师之作。(罗伯特·卡尔森制作的新版歌剧演出是2016年早期北京音乐节的开幕戏;大英图书馆馆藏的布里顿乐谱手稿,则在中国国家图书馆新开幕的展览上展出。)拖着欠佳的病体,布里顿以飞快的速度写下这部充满魔力的乐谱:针对这部莎翁剧中的三元世界——仙界、凡间(剧中指雅典贵族的世界)、粗俗工匠的世界,对应以三种过耳难忘的迥异音乐世界。爱人们的歌曲需要最投入的表演者才能实现升华,但仙境森林的音乐一经入耳即萦绕不去。布里顿为一幕幕场景挂上丰美的音乐帷幕:打击乐器如闪烁星光,渐弱后让位给小提琴弦上的日出;管弦乐器不敢出大气,紧张地交头接耳。

本杰明·布里顿所创作的《仲夏夜之梦》,由伦敦交响乐团演奏,本杰明·布里顿指挥,由London ADRM发行,第一幕,第一场。

为了演绎剧中的仙灵清音,布里顿用钟爱的高音乐器,配上奥布朗不食人间烟火的男高音假声,或是中了魔药的提泰妮娅的靡靡女高音花腔(为了方便开唱,她名字的第一个音节换成了发音更长的韵母,“泰坦尼亚”(Tytania))。粗俗工匠们的喧哗和嘈杂穿破了仙境般的森林合唱,把《皮拉摩斯和提斯柏》演得一团糟。布里顿的这段创作,堪称是自从海顿以来最让人笑破肚皮的经典音乐剧桥段之一,还不留情面地戏仿从多尼泽蒂(Donizetti)到贝尔格(Berg)等各路作曲家。而最好的部分,则是各路仙人在雅典宫廷最后的祝福,布里顿的乐脉由大键琴上威仪的强弱格领衔,和莎翁的韵文在此合二为一。

本杰明·布里顿所创作的《仲夏夜之梦》,由伦敦交响乐团演奏,本杰明·布里顿指挥,由London ADRM发行,第三幕“趁东方尚未发白”。

关于布里顿的《仲夏夜之梦》,有一点常被人忽视。那就是,其“莎士比亚唱词”是歌剧中数一数二的。这部剧为一个具体的目的而生;为了在萨福克郡举行的布里顿年度音乐节,当地翻修了音乐厅,而布里顿得为音乐厅的重开庆典创作一部歌剧。因时间有限,来不及新写一部戏或委托别人代劳,改编一部脍炙人口的老剧是更快捷的方案。这是一部改编的杰作,是提炼而非稀释。凭着尽显剧作家功底的精巧手法,布里顿和搭档、男高音彼得·皮尔斯(Peter Pears)把剧本缩短一半,在保留完整故事的基础上,只加入一句原文所没有的歌词:“逼你嫁给狄米特律斯”(compelling thee to marry with Demetrius)。实际上,唱词没顾及到爱侣在结尾的成婚,但高明的舞台编排可以解决。

布里顿笔下的童声究竟是美妙还是纤弱,不同的审美观总是有不同的看法。《仲夏夜之梦》里的仙人高音两者兼备,但布里顿对奥伯朗的顽皮小跟班迫克(Puck)的处理是失败的,还差点连累整部歌剧。这个迫克就像歌剧人物唐·乔望尼的仆人利波雷洛的少年版,在戏里到处乱窜,施展各种好心或歹毒的恶作剧。[1] 在瑞典之行中,布里顿遇到一些让他大开眼界的儿童杂技师,便决定在他的歌剧里让迫克给小男孩代言;迫克必须用一板一眼的韵格大声叫出台词,吹号打鼓,催着剧情发展。

本杰明·布里顿所创作的《仲夏夜之梦》,由伦敦交响乐团演奏,本杰明·布里顿指挥,由London ADRM发行,第一幕“我已在森林中间走遍”。

如果演员不行,这角色就非常烦人,可以坏掉整部戏;若是演技过硬,则还算引人入胜(有一次,英国巡游歌剧团聪明地安排一个饱经风霜的老男人演迫克,从而摆脱掉这角色一身的孩子气)。但布里顿的失败在于,这个莎翁笔下无比多面复杂的角色,被他改得几乎毫无变格可言。在原始剧本里,迫克的舞步有多漂亮,他的台词就有多雀跃,有时在同一个场景里就很跳跃(从世俗恶作剧“我便从她的屁股底下溜走,把她翻了一个大元宝”突跃至“从此林中!草上!泉畔和月下,/ 他们一见面便要破口相骂……”[2])。布里顿黯淡了迫克水银泻地的灵光,逼着他用同一种腔调来念所有台词,也怠慢了原戏中属于他的诗行(可其他诗行都很受待见):间插的小号宣布歌词间的休止,而韵文却要跨行连续,这冲突可没有任何好处。

迈克尔·蒂皮特的解决办法

如此大眼瞪小眼地对比戏剧和歌剧、或矢志不渝地渴望歌剧能有戏文的效果,也许是一件蠢事。改编自剧本的歌剧有自己的规矩——但有些歌剧更容易招来这种对比。借莎翁“奏乐”的作曲家始终面临这个风险——他们的歌剧将永远被摆在原版旁边,让人总感觉缺了点什么。它们永远将被视为改自戏剧的作品,而非独立存在的歌剧。布里顿的《仲夏夜之梦》尽管大获成功,也未能解决这些问题,只是比有些改编剧处理得好些。快速翻阅21世纪莎翁歌剧名录,很快就能找到托马斯·埃兹(Thomas Adès)的《暴风雨》,原戏的“噪音、声响和甜美空气”吸引了无数作曲家,从17世纪的亨利·普赛尔(Henry Purcell)到20世纪的迈克尔·尼曼(Michael Nyman)。埃兹的办法是找剧作家梅雷迪思·奥克斯(Meredith Oakes)给他写唱词,把莎翁戏文拆成简短平实的对句,营造原版氛围。这套把戏有点像SparkNotes的学习指南(“轻松读莎翁”)。原始文本被兑水而不是蒸馏(“爱丽儿你够了 / 没必要太粗鲁”),全然无法消解观众对原剧的渴求。弗兰克·克莫德(Frank Kermode)与亚历山大·戈尔(Alexander Goehr)对《李尔王》的改编则更成功一些,克莫德从原剧本中摘选文本改成了戈尔作品《应许之终》(Promised End,2010)中的二十四个短场景。戈尔拒绝用莎翁剧名为这部歌剧命名,他坦言这部作品是以音乐回应莎翁的文字,而非从剧本直接改编歌剧。他专注于李尔王和葛罗斯特这对中心人物的关系,并依自己的兴趣,给整剧披上日本能剧的典礼色彩。但某个评论者认为,这部歌剧“还是未能给莎翁的诗文找到合适的乐律,此难题依然存在”,因此“不了解原剧的观众,基本不可能跟上歌剧角色的心理发展”。[3] 这部歌剧,就像过去埃克托·柏辽兹(Hector Berlioz)创作的《贝特丽丝与培尼狄克》(Béatrice et Bénédict,1862),是对原剧引人入胜的演绎和发扬,但无法长出自己的戏剧翅膀自由翱翔。

布里顿的《仲夏夜之梦》首演后时隔五年,英国20世纪的另一位伟大作曲家迈克尔·蒂皮特(Michael Tippett)(大英图书馆也藏有他的作品集)开始着手创作他的第三部歌剧《烦恼园》(The Knot Garden)。不同于布里顿,蒂皮特感到,歌剧绝不可让剧作家或诗人写唱词。他亲手写词,语句精炼,使歌词只在音乐下发挥其全部魅力,但也绝不能剥离于音乐。他希望这样可以避免歌剧音乐与戏剧韵文内生的乐感总是互相打架的窘境。他曾给布里顿写信道,理想的唱词是“那些我们没能察觉的唱词,以至于我们在走出剧场后感叹‘如果那时有词就好了’”。[4]

这种观众反应,在改编自莎翁作品的歌剧里是不可能实现的,哪怕把原剧开膛破肚、切片装盘。但莎士比亚是蒂皮特一生的痴迷。在他的首部歌剧《仲夏夜之婚》(The Midsummer Marriage,1955)里,他不断向莎翁的《仲夏夜之梦》致敬。《烦恼园》中的唱词则扎根于《暴风雨》。歌剧情节是他的自创,是心理、音乐和气象学意义上的三重现代风暴。七个角色构成一个梦幻世界,被普洛斯彼罗般形象的曼古斯收入自己的权力罗网,其他角色各为莎剧《暴风雨》中人物的化身:年轻姑娘弗洛拉让我们想起米兰达;一对快乐的爱人(戏中最早登场的一对爱人)脱胎于爱丽儿和卡利班。在第三幕,所有角色一同演绎《暴风雨》,引用的台词往往是朗诵而非歌唱。《烦恼园》借用《暴风雨》抵达自己的结局,犹如月亮反射太阳的光辉,用现代精神让七名角色结成同在的、宽恕的集体——这正是所有后期莎士比亚戏剧所探讨的主题。这部歌剧在表演中加入对白,但并不打算把戏剧对白变成歌词。它是对莎翁原剧的变奏,以这种方法,蒂皮特算不算解决了莎翁歌剧改编的难题?

也许算吧。但《烦恼园》仍未能取得如布里顿的《仲夏夜之梦》那般的权威地位,因为像这样拥有独立于莎翁原剧生命的歌剧自威尔第之后寥寥无几。撰写本文之际,《冬天的故事》(The Winter’s Tale)和《哈姆雷特》(Hamlet)成了目前最新的歌剧改编目标,想必之后也定有其他剧目成为改编的热选。如果能轻松解决这个难题,或许作曲家就不会如此紧张,大可泰然自若地让自己的谱曲随莎翁戏文奏响——毕竟,后者注定永垂不朽。

脚注

文章翻译: 黃毅翔

文章版权持有者:© Oliver Soden。未经许可,不得擅自转载使用。

撰稿人: 奥利弗·佐登(Oliver Soden)

奥利弗·佐登生于英国巴斯,毕业于西苏塞克斯的兰心学院和剑桥大学克莱尔学院,并在剑桥大学荣获双一等荣誉学位。佐登为皇家莎士比亚剧团的创始人兼总监约翰·巴顿(John Barton)担任两年文学助理、并编辑巴顿的十部剧本集《坦塔罗斯》(Tantalus,Oberon Books,2014),他随后在BBC Radio 3历史悠久的节目《个人爱好》(Private Passions)出任研究员。他为多种媒体撰稿,包括《卫报》(Guardian)、《留声机》(Gramophone)、《艺术新闻》(The Art Newspaper)及若干顶尖学术期刊。奥利弗是研究作曲家迈克尔·蒂皮特(Michael Tippett)生平和创作的知名权威,做过大量相关讲座和广播。他正在撰写蒂皮特的第一部成册传记,将在2019年由韦登菲尔德与尼科尔森出版社(Weidenfeld and Nicolson)出版。