《简·爱》和叛逆的孩子

通过儿童文学、教育著述和夏洛蒂·勃朗特(Charlotte Brontë)自己的童年经历,萨利·沙特尔沃思(Sally Shuttleworth)教授剖析简·爱童年的激情和叛逆。

约翰·鲍恩教授和安·丁斯代尔谈论勃朗特姐妹的童年创作和经历,探讨这些创作和经历对后来的《简·爱》等小说创作的影响。拍摄于哈沃斯的勃朗特故居博物馆。

“我很庆幸你跟我非亲非故,我直到死也不会再喊你一声舅母。我长大后也不会来看你,如果有人问我有多喜欢你,你是怎样对我的,我会说一想到你我就想吐,你对待我心狠手辣,毫不留情。”(第四章)[1]

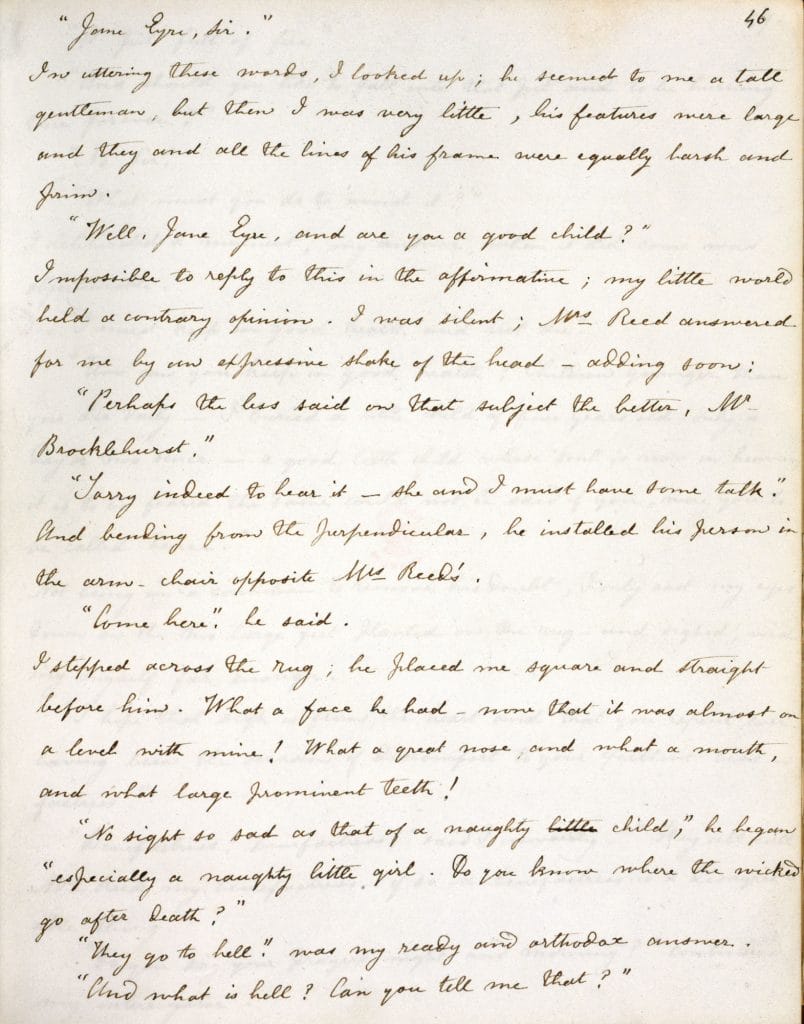

1847年《简·爱》问世,给世界带来一股清流——一个激动、愤怒和叛逆的孩子。十九世纪前半叶,儿童道德教诲书里有很多情绪激动的孩子,但都是反面例子,代表过错和罪行。这种小孩必须改过自新,否则要大难临头。但《简·爱》(Jane Eyre)则不然,夏洛蒂·勃朗特显然希望读者站在这个叛逆的孩子一边,对抗成人的暴政。

激情与叛逆

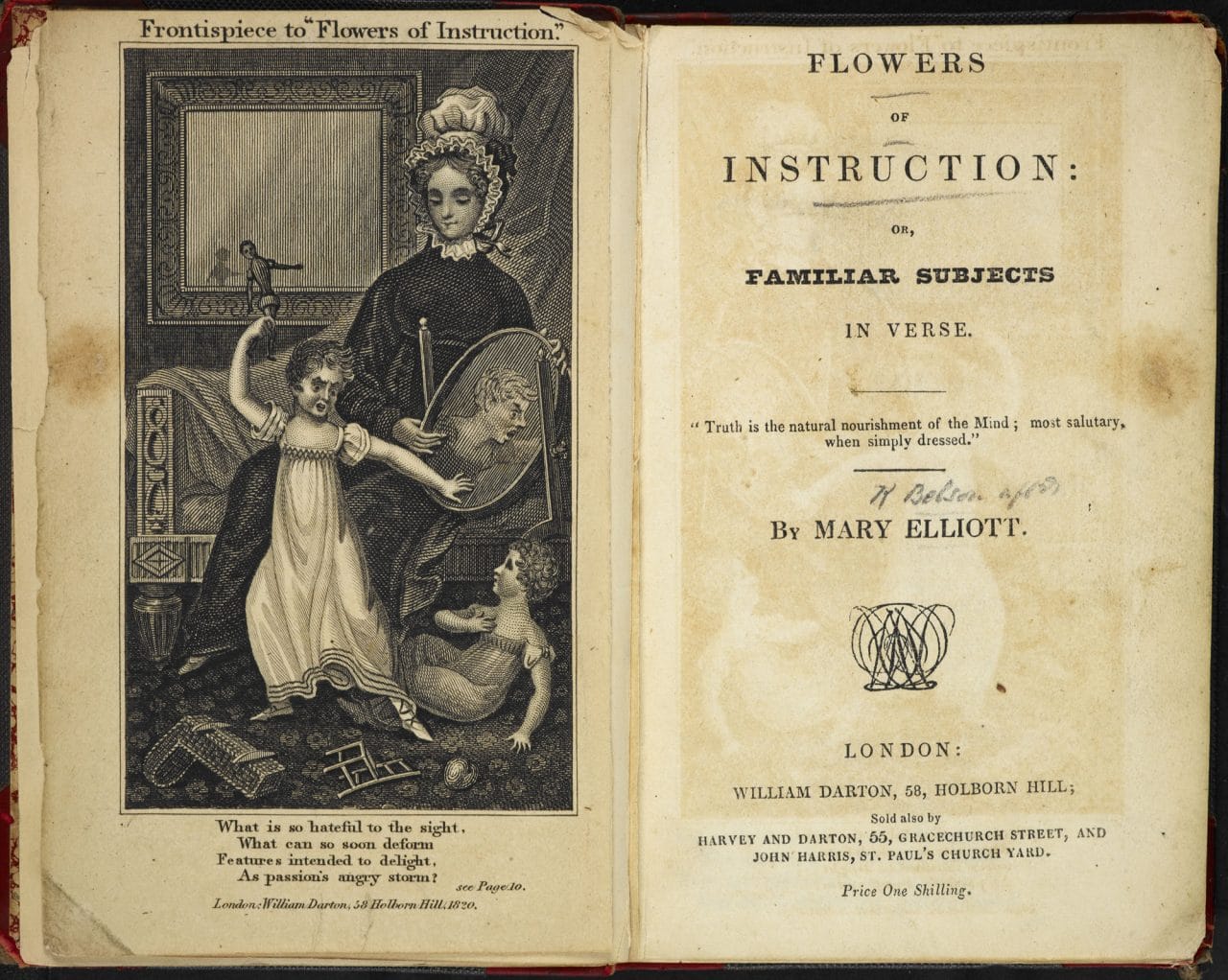

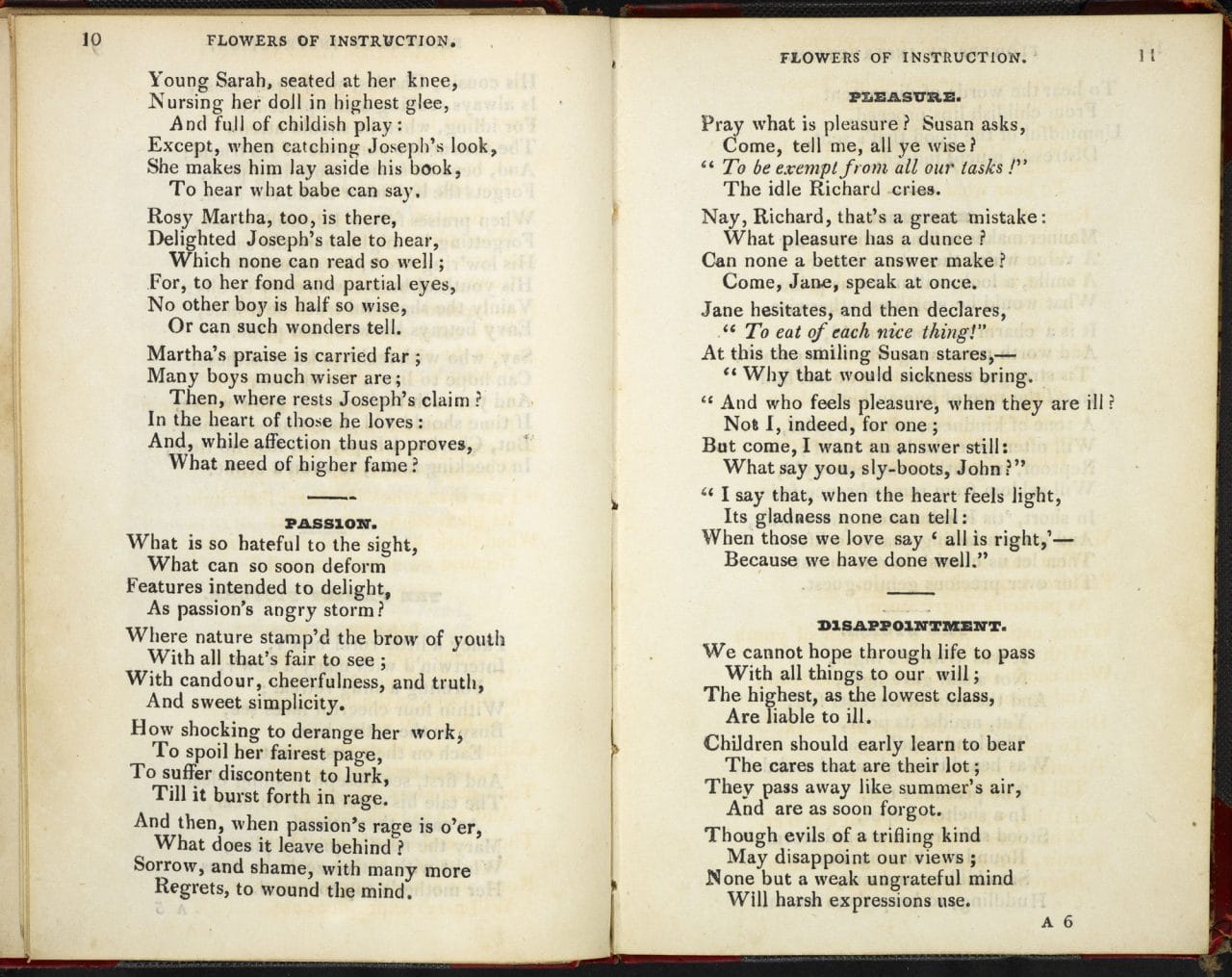

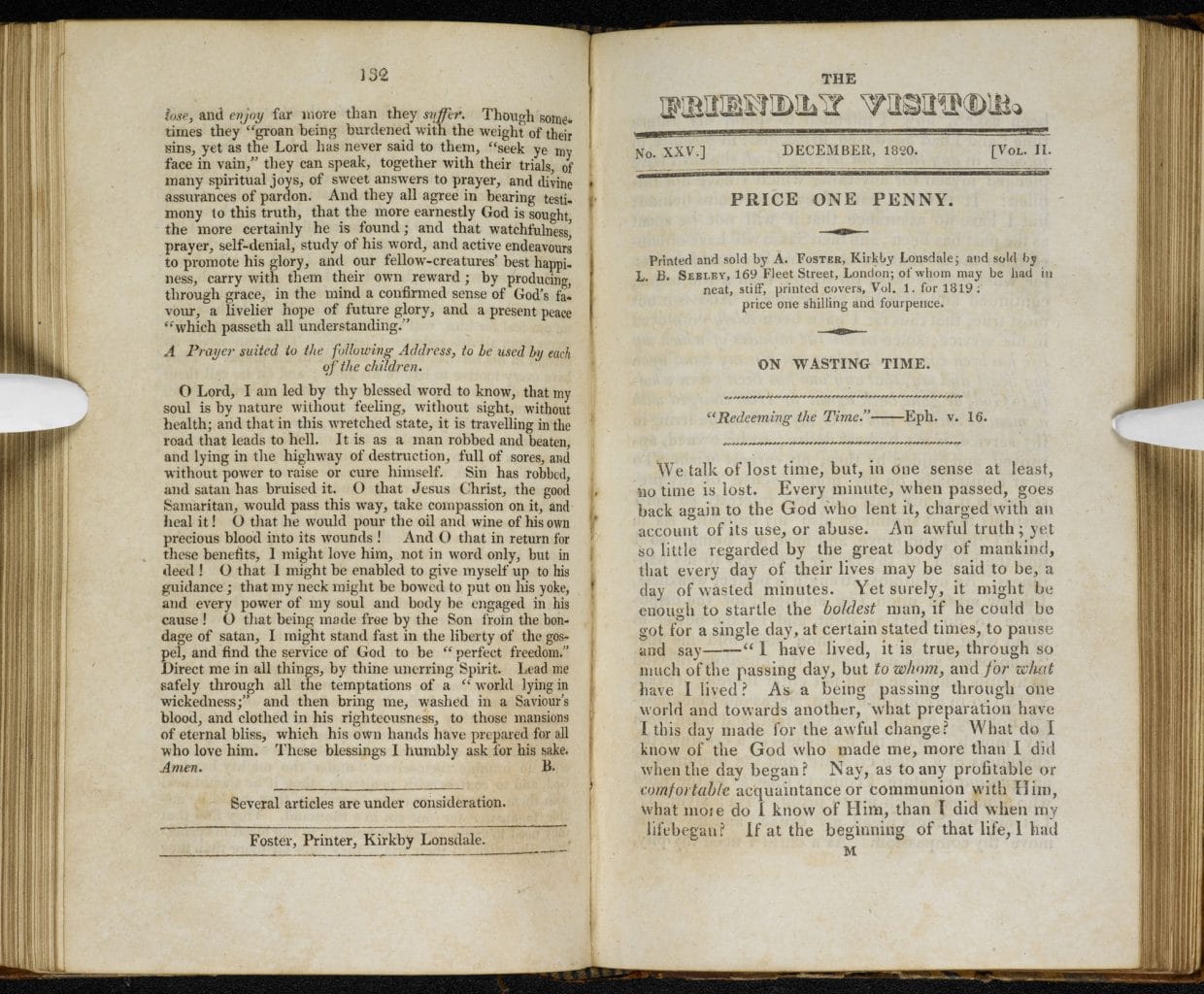

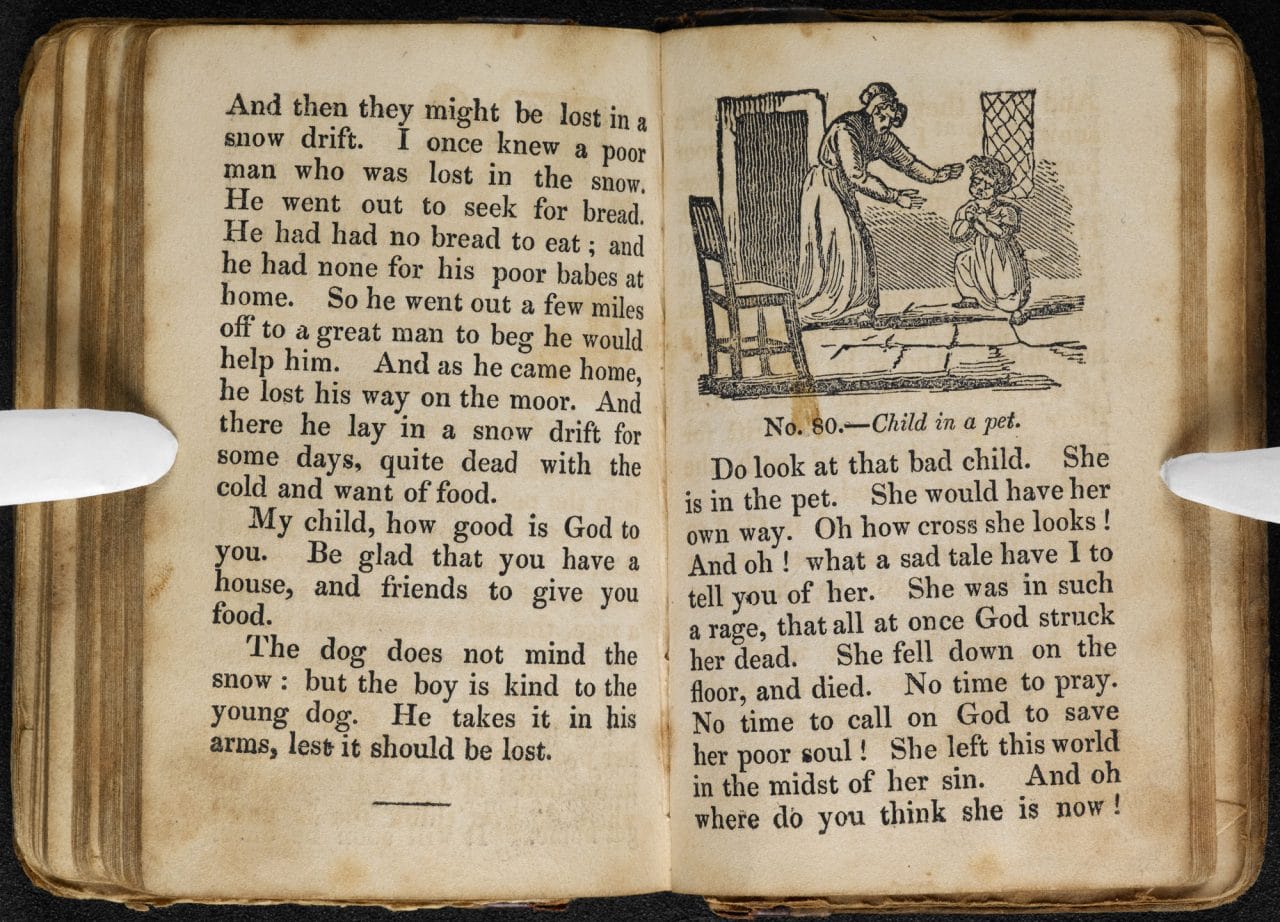

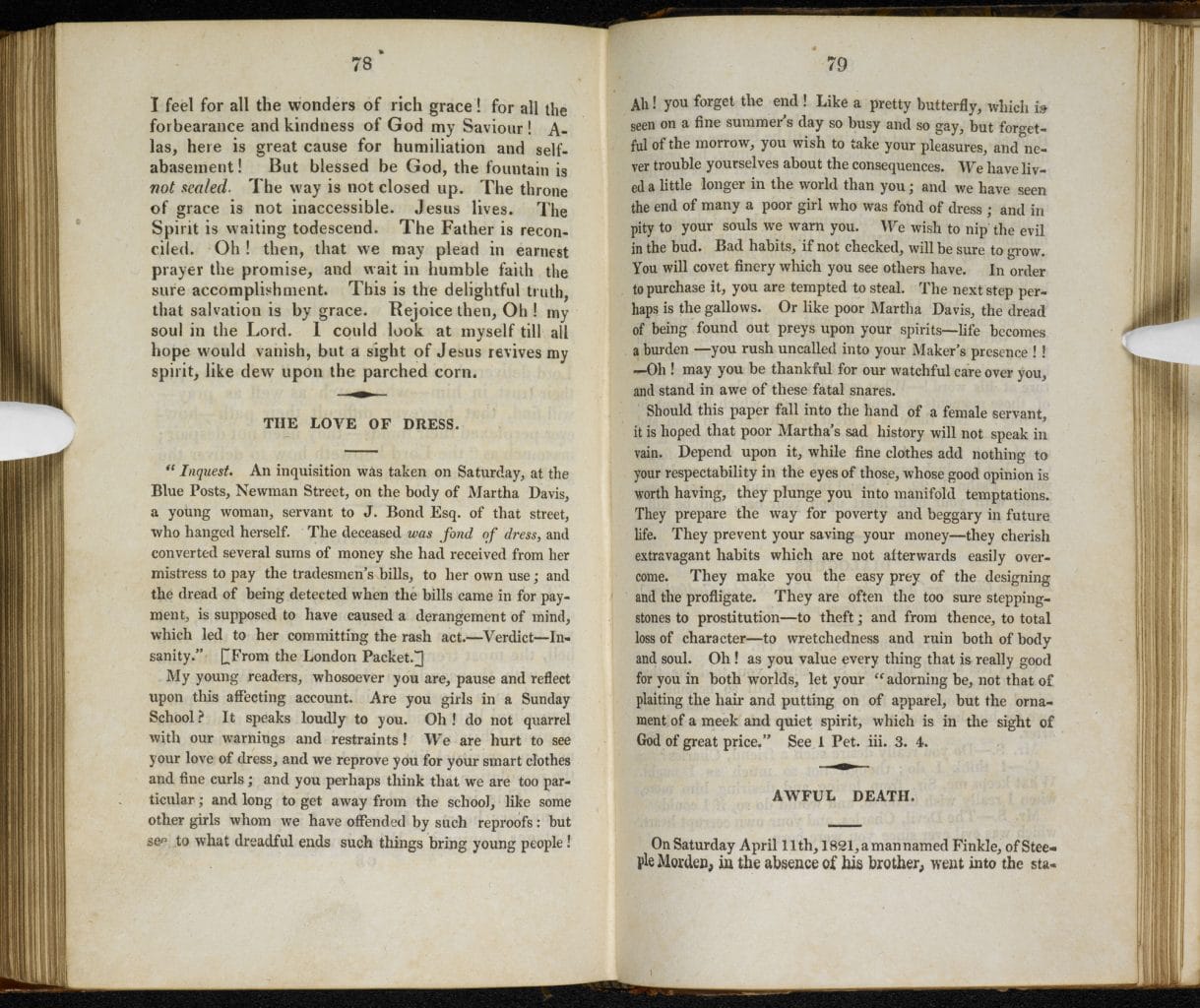

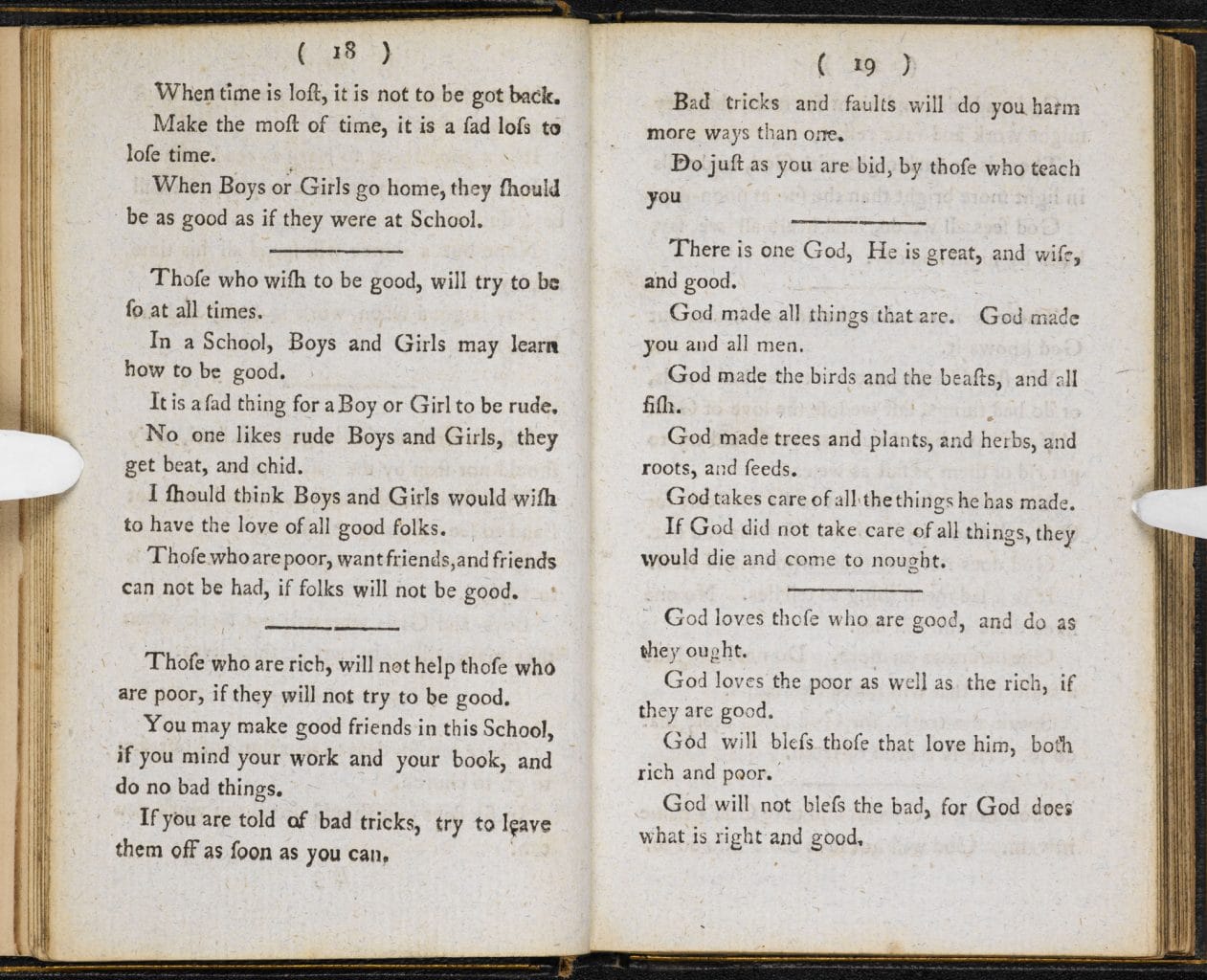

与查尔斯·狄更斯数年前出版的 《雾都孤儿》(Oliver Twist,1838)不同的是,《简·爱》属于首批探讨儿童心理和感受的小说,是女主人公成年后的第一人称回忆,充满一手经历所特有的浓郁感。从第一页开始,我们就看到,舅母把简看作眼中钉,认为她和其他兄弟姐妹不同,是个异类,并想让她“更合群,更守孩子应守的规矩”。舅母的观念显然受到一些儿童教诲书的影响,例如绘本《艾伦之淘气姑娘悔过记》(Ellen, or the Naughty Girl Reclaimed,1811),随书还附送一顶纸裁的帽子。书中描绘一个扔掉课本的淘气女孩,最后学会做一个自控、安静和听话的乖女儿,“一心要讨亲爱的妈妈欢心”。另一个例子是《训导之花》(Flowers of Instruction,1820)的小主人公。这个满腹怒气的孩子嫉妒弟弟妹妹,总与他们为难,但在妈妈的教导下学会控制“狂暴的怒气”。书里告诫孩子,不会自控将沦落到犯罪乃至更可怕的境地,一些医书认为,这样的孩子成年后会彻底癫狂。

不同于这些说教文学中的淘气包,简是叛逆的孩子,坚信自己有叛逆的权利。她怀着一颗“叛逆的心”,把自己的心境比作“不屈的奴隶”(第二章)。简与文中后来登场的罗切斯特的“疯妻”有着微妙的联系——“疯妻”是一个混血儿,来自实行奴隶制的西印度群岛——语言上的微妙的呼应呼之欲出。以她的愤怒、她的激情,简远远背离维多利亚儿童“乖乖待着不能多嘴”的传统模范。相反,她代表了一种全新的、具有同情心的儿童观。这种观念强调成人应关注孩子的感受和痛苦。未成年的孩子不只是一张白纸,也会受情绪的折磨,甚至比大人更敏感。在《家庭教育》(Household Education,1849)中,哈丽雅特·马蒂诺(Harriet Martineau)指出,恐惧带给孩子的痛苦未得到充分的体认,父母全然不知“幼小心灵的痛苦,稚嫩神经的抽搐,白天灵魂的压抑,夜晚睡梦的恐怖”。她谈到自己对魔法提灯和灯下的阴影的恐惧,与被锁在红色房间里的简对摇曳变幻的光泽的恐惧如出一辙(《家庭教育》第十章,影响力的控制——恐惧)。

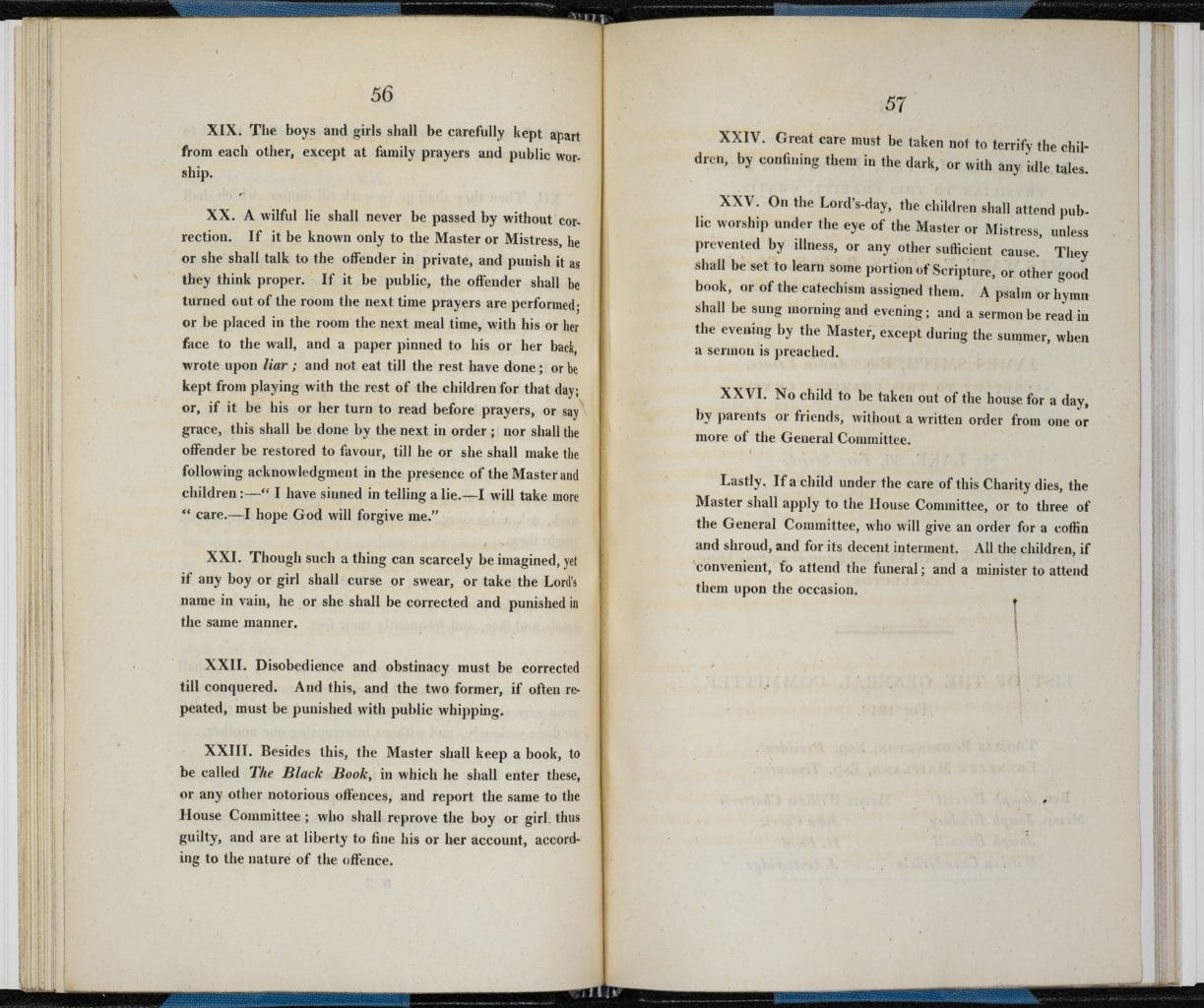

洛伍德和科恩桥女子教会学校

简被舅母打发到寄宿学校,她指望生活会变好,但她想错了。洛伍德学院于科恩桥女子教会学校(勃朗特曾就读的寄宿学院)有一定程度的借鉴。在1824-25年间,夏洛蒂·勃朗特、她的姐姐玛丽亚和伊丽莎白,以及妹妹艾米莉一起在该校就读。在此期间,玛丽亚和伊丽莎白还染上肺痨,后来死去;学校一度爆发斑疹伤寒,这些经历显然给她在科恩桥的回忆蒙上一层灰寒。但勃朗特神父把女儿送去的时候,确实有充分理由相信这是一所好学校,和其他类似的机构也没什么不同。勃朗特笔下的洛伍德寄宿学校灰冷阴涩,但和狄更斯《尼古拉斯·尼克贝》(Nicholas Nickleby,1839)中描绘的约克郡多斯男童学堂(Dotheboys Hall)的恐怖光景还是很不一样。布罗克赫斯特先生,作为学校说一不二的人物,部分原型是福音派教士、科恩桥校长卡勒斯·威尔逊神父(Reverend Carus Wilson)。布罗克赫斯特送给简一本《儿童指南》,其中包括“马沙·格——沉迷说谎欺骗的淘气包的恐怖之死”这样的故事,无疑有卡勒斯·威尔逊自己某些作品的影子——无论是《人之初故事集》(Child’s First Tales,1839)还是他的杂志《儿童之友》(The Children’s Friend),都包含很多控制不住情绪或说谎的孩子不得好死的故事。为了惩罚简说谎,布罗克赫斯特让简在全班同学面前站上凳子,命令女孩们今后把她当作空气。根据小说家伊丽莎白·休厄尔(Elizabeth Sewell)回忆,在她十九世纪二十年代就读的学校,女孩说谎的惩罚是穿一件黑袍罚站,脖子上围一条象征骗子舌头的红布,布上写着大大的“骗子” 。身体受难则灵魂得救是这类严酷惩罚背后的指导思想。在《简·爱》中,夏洛蒂·勃朗特挑战这些观念,以饱蘸同情的笔墨描绘一个叛逆的孩子,从而推动了维多利亚时代儿童观的改变。

文章翻译:黃毅翔

文章内容可通过“创作共享”版权许可(Creative Commons License)使用传播

撰稿人: 萨莉·沙特尔沃思(Sally Shuttleworth)

萨莉·沙特尔沃思是牛津大学的英语文学系教授,她专攻维多利亚时期的文学以及文学与科学之间的内在关系。她出版的作品包括《夏洛蒂·勃朗特和维多利亚时期的心理学》(Charlotte Brontë and Victorian Psychology)还有《儿童的心灵:1840-1900年代,文学,科学,药学中的儿童发展》(The Mind of the Child: Child Development in Literature, Science and Medicine, 1840-1900)。她出版了牛津经典版的《简·爱》和《安·格雷》。