生活在布鲁姆斯伯里

从源起、意义至核心人物瓦妮莎(Vanessa)与弗吉尼亚·伍尔夫(Virginia Woolf)两姐妹,赵毅衡教授深入剖析布鲁姆斯伯里派及其特点。

一条梯子

第一次意识到我竟然坐在历史的隔壁,缘自屋外一条锈蚀的防火梯。

九十年代伦敦大学东方学院扩展,买下了隔壁罗素广场二十五号,以前是菲玻出版公司(Faber & Faber)的办公楼,楼的外墙有一条钢制的供火灾时逃逸的钢梯:至今电影里追捕场面的常规道具,枪击可以打出火花,现实世界中已不多见。此楼装修,决定拆掉此防火梯:楼外防火梯颤颤巍巍,女士先生恐慌中跌下,概率大于被烟火熏烤亡命。

但是此防火梯变是个历史见证:诗人艾略特在菲玻出版社工作四十年,妻子维维安一旦从大门口冲进来,门房甭想拦住她,却可以迅速电话通知在三楼上的艾略特,让他从这条防火梯逃跑。悍妻猛于火。穿着整齐的艾略特先生从墙外钢梯狼狈而逃,想必是罗素广场一景。

说来是小事,但是许多人认为,艾略特没有婚姻之难,就不会把伦敦写成荒原,也不会说“我们是空心人,是乱草填塞的人”。这个防火梯--空心人匆忙奔入荒原的通道--万万拆不得。我校后勤处,实在缺乏历史感,如今此墙上,只剩下一个伦敦旅游局的搪瓷盘:“诗人艾略特1925至1965年在此办公”。像我这样有幸见到过防火梯的人,见到这设计恶俗的字牌,只能为古人伤心。

何谓布鲁姆斯伯里?

那是九十年代初,我刚到东方学院不久的事。伦敦大学另外的几个学院也在扩大,报上开始说话了:布鲁姆斯伯里集团的残存遗迹,都要被湮灭了。东方学院出版科搬出教学楼,到半里路外的Tavistock广场,那里正是伍尔夫夫妇坚持了几十年的私人出版社“荷加斯出版社”(Hogarth Press)所在地。

个人出于爱好而办的出版社,难以长久。小出版社不盈利,很难坚持,为人作嫁,大师不为。都说伍尔夫性格不稳,容易悲观忧郁。但是坚持出版几十年,可以看出她做事如何执着。读伍尔夫的日记可以看到,她很喜欢看稿编书,遍识英才,并没有觉得是耗费她的宝贵时间。1919年就慧眼出版美国小青年艾略特的《诗集》,1923年也是她出版让人瞠目的奇作《荒原》。

伦敦大学出版部走进了荷加斯旧楼,我觉得有助新风。文物保护主义者却不无伤悲:布鲁姆斯伯里这块地方,三十年代起就被伦敦大学逐渐侵蚀。九十年代,英国大学生扩展到同龄青年的一半,并且大量抓捕外国学生,现今伦敦大学几乎占用了已成伦敦中心的布鲁姆斯伯里地区。

这一带突出的街区建筑景观,是一连串的“广场”,实际上应当称为“花园广场”(Garden Square),中间不是空地,而是有小径的花园。周围四边紧排在一起的维多利亚式房子。由于在市中心,后花园不大,前临大花园,就显得宽敞而葱绿,是中产阶级准豪宅。

从前有“人生四子”之说:美国的工资,英国的房子,日本的妻子,中国的厨子。我初听到颇为不解:英国房子--除了乡村贵族第宅--有什么可羡慕的?后来明白,在汽车普及让上层阶级撤向郊区之前,伦敦的“花园广场”可能是最舒适的住宅设计,远胜过纽约只看见一线天的大楼公寓。

1904年,父亲去世,范奈莎与弗吉尼亚两姐妹,搬到布鲁姆斯伯里地区的戈登广场。像上世纪急于初脱离大家庭的中国青年一样,天地开朗。此后,许多朋友也住到附近。这里成为一批青年知识分子的聚会聚居地,到1906年后,在知识界已经出现“布鲁姆斯伯里帮”(Bloomsbury Set)这个调侃称呼。

如今布鲁姆斯伯里的房子,已经寸土寸金,但依然有昔日的优雅宁静,当作办公室,并不合适:开间小,走廊多。这些从布鲁姆斯伯里文人后代那里买过来的房子,留一块小园牌向前屋主致意。旅客随便走一圈,就看到了大半部英语现代文学史。

第一次世界大战中,布鲁姆斯伯里派都持反战立场,登记为“良心反战分子”。英国一向允许这些人不上战场,但是必须到乡下干活。范奈莎干脆买下伦敦之南秀丽远郊的“查尔斯农场”,就近照顾几个大男人。战后二三十年代布鲁姆斯伯里派的聚会地点,也常到该处。伍尔夫夫妇,凯恩斯夫妇,也陆续在附近置房,可谓领风气之先。今人要瞻仰遗迹,先到伦敦大学一带的广场房子来看看园牌,凭吊遗踪,然后搭车南下,去看郊县收藏文物的纪念馆。

何谓布鲁姆斯伯里派?

布鲁姆斯伯里,此词中文音译实在累赘。英文简单:花镇。伦敦中心的文化区:大英博物馆,大英图书馆,一些主要出版社,学生熙熙攘攘时而游行的伦敦大学,都在这小小的地区。假定北大至今留在沙滩,北图也不搬迁,而且北京胡同也像伦敦那样房子越老越堂皇,就可以想象一个中国布鲁姆斯伯里。这样的文化区,恐怕只能在文化尚属精英活动的时代,才有可能:沙滩周围,门上可以挂起中国新文化运动的全部重要名字。

所谓布鲁姆斯伯里集团,实为一个经常聚会的知识分子朋友圈,画家与美学家特别多,也有作家,政治学家和经济学家。除了经常聚会高谈阔论,这些知识分子的共同点是对所谓“维多利亚英国”的美学和道德的叛逆。恐怕其他人群难以仿效的是这批人奇特男女关系。以尖牙利舌闻名的美国女作家朵罗西.帕克,有妙语云“好些对儿,爱三角儿,住四边儿”(指广场住宅)。

奇怪的是,如此复杂的关系,没有败坏这些人物的友谊。也许正是因为友谊远远更为重要,所以谁与谁睡一床,成了次要的,可以“调整”的小事。性事自由,友谊第一,这是布鲁姆斯伯里的男男女女之所以团聚不散的原因。他们的其他品格--才气横溢,傲慢天下,行为狂狷--都能散而不能聚。超越性爱之上的友谊,才是他们的胶合剂。作家福斯特曾有狂言:“要是让我选择背叛国家还是背叛朋友,我但愿有勇气背叛国家”。

我们不知道这是不是一个这批人有意创造的“神话”,但布鲁姆斯伯里人物的奇特私人关系,至今还给文化史家谈不尽的题目。

魔力两姐妹

友谊第一,家庭第二,这个原则的奉行者,首推他们众星拱月第捧着的范奈莎与弗吉尼亚二姐妹。但是弗吉尼亚很明白,她对付这个世界,能力远远不如姐姐,她感叹姐姐拥有“一打生命”。范奈莎与丈夫克莱夫·贝尔生了两个儿子后,婚姻就名存实亡。在她怀孕期间,丈夫竟然与小姨子弗吉尼亚越发亲密,这种事足以破坏两段关系,她们的婚姻却一直维持到半个世纪后死神来到。登徒子克莱夫,大多时间住在这个那个情人处,有时回来看望妻子孩子,还把情妇带来“让家人品评”。

1912年后克莱夫的好友美学家弗莱,成为范奈莎的情人,两年后范奈莎抛开他,爱上比她小六岁的画家格朗特。格朗特虽是同性恋,却与范奈莎终身相守。范奈莎在家里安排了专门给丈夫克莱夫保留的卧室,书房,单用的卫生间,也给格朗特的男友如凯恩斯,加尼特等准备了单独的房间。而范奈莎与前情人弗莱,关系一直极为亲密,书信频频,两人一起发起了工艺美术史上著名的“俄米加工场”(Omega Workshop)。

或许有人会说,这是范奈莎善于做戏,克制自己过分,以致真假不分。或许范奈莎很早明白婚姻之不可靠,妹妹与丈夫的调情可能让她再清楚不过,她情愿找个男同性恋作终身伴侣,这样他们之间就是纯粹的感情。但是读到1993年出版的范奈莎书信集,没有必要作假(范奈莎不可能想到这些信会出版),她的语调,依然充满对生活的乐趣。

读一下两姐妹的日记信件,明显可以发现两人大不一样:弗吉尼亚·伍尔夫,说到自己家里人时,都是酸话连篇;说到当日英国文化界各种名人,语调之尖刻,读来几乎令人难堪。弗吉尼亚知道自己的性格远远不如姐姐,她的同性恋倾向,使她经常处于感情危机之中。多次精神崩溃,都是靠丈夫伦纳德的耐心,渐渐恢复。范奈莎在美术上的成就,远远不如弗吉尼亚在文学史上的地位。到今日,布鲁姆斯伯里之所以依然是个大题目,与弗吉尼亚·伍尔夫的文学成就很有关系。但在当时,如果没有范奈莎为人的魅力和坚毅性格,这个派别恐怕难以存在。

谁算布派人?

多少年来,布鲁姆斯伯里“集团”究竟由哪些人“组成”,史家争论颇多。在当初,事情很简单:范奈莎与弗吉尼亚两姐妹与谁交往,谁就是“布鲁姆斯伯里派”。那么这个派别核心成员是谁?这有个简单判别法:范奈莎的孩子们,经常用昵称的人,就是母亲的最好朋友,就象中国的高干子弟说到一些大名,直称阿姨伯伯,把平民唬的一楞一愣。

这些一次大战前后的英国文化精英,怎么会众星捧月式地汇集到这对姐妹两人身边?当时英国正规大学不招女学生。两姐妹早年决定分工:一画一文:范奈莎上女子学校学绘画,而弗吉尼亚自己练文笔。布鲁姆斯伯里这些人,原来都是剑桥同学:从剑桥回伦敦,国王十字火车站下车,步行可到戈登广场。因此周末假期,自然而然就到这个没有长辈的年轻女孩之家来聚会。

这批剑桥高材生,在两姐妹眼中,个个怪怪的,“不修边幅,貌不惊人”,喜欢神侃到半夜,谈的却是最抽象的题目,让这两个既有头脑又美貌惊人的两姐妹尝到精神美味。这些男青年喜欢与两姐妹为伍,有的人公开追求,干脆搬到这广场区比邻而居,于是报上就“丑闻”不断,而他们闻之则喜,迎头痛击社会的偏执与虚伪。

奇怪的是,大半个世纪过去,“丑闻”至今尚无穷尽,不断有新资料出现。弗吉尼亚·伍尔夫作为这个集团最锐利的一支笔,有多篇回忆。当事人尚在时,她的描写应当说相当大胆:早在1907年弗吉尼亚写了“往事二三”,口气是给尚未出世的外甥朱利安写信;1922年写的“布鲁姆斯伯里旧事”,描述了这些声望正如日中天人物的奇行;1940年的“忆旧”,或许是觉得大限已到,更为坦诚。范奈莎的长子朱利安生前就说,如果他活到年龄,就会编一本《布鲁姆斯伯里丑闻集》;这件事只能由他的弟弟昆丁(Quentin Bell)来做:1970年的《布鲁姆斯伯里》,1972年的得奖之作《伍尔夫传》,爆出了长辈生活中的许多内幕。1996年才去世的昆丁.贝尔教授,一直是父辈历史的当然权威。

哪怕以丑闻自豪的儿辈,有的事也说不出口。于是英国出现了一批专门挖掘布鲁姆斯伯里历史的书。布鲁姆斯伯里这批自大狂,臧丕人物一向尖刻不留情。刻薄话一向是文人聚会的佐料,遭到报复就不必喊冤。但是当范奈莎的小女儿,当年人见人爱的大美女,现在的牢骚怨妇安杰莉卡(Angelica Garnet),1984年写出自传《好意误我》(Deceived with Kindness),把当年长辈的生活方式翻了个底朝天,这才真正让人大开眼界。他们比《世说新语》中人物更丰满,更鲜活有趣,正是因为他们实际上都是心灵相当脆弱的人。

凋零与永不凋零

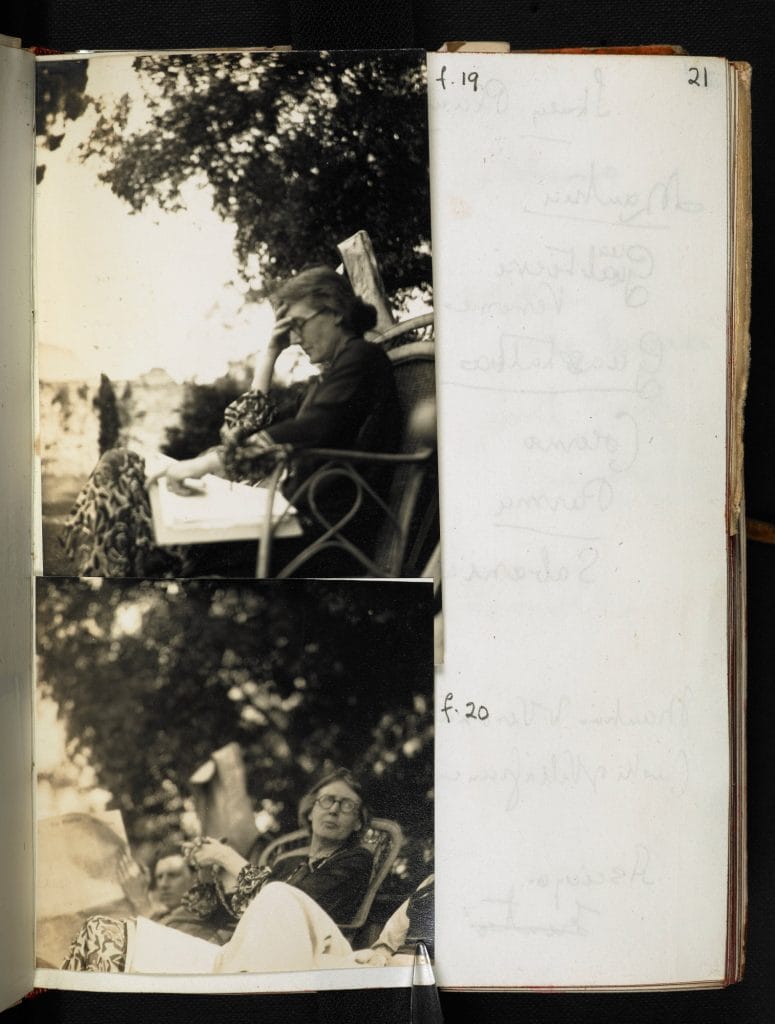

范奈莎与弗吉尼亚这一对才高八斗的姐妹花,布鲁姆斯伯里的真正核心。她们的长相非常相似,从少女到中年,照片若没有说明,很难分清。但是这两姐妹性格甚至体格完全相反:弗吉尼亚过于敏感,性格脆弱,健康不佳,常常忧郁症发作,落到疯狂的边缘,多次自杀未遂,最后依然是自己了断生命;而范奈莎则是雍容大度,高大开朗,容光焕发,历经生活打击而依然坚强。

1932年斯特莱奇去世;1934年弗莱心脏病瘁发,爱子朱利安1937年在西班牙内战阵亡,从此布鲁姆斯伯里人物凋零,指天说地的聚谈不再。但是只要范奈莎在哪里,哪里就依然是布鲁姆斯伯里的家。弗吉尼亚很早发现,范奈莎不在,布鲁姆斯伯里也就不存在。到今日,范奈莎去世前住的查尔斯农庄,依然是布鲁姆斯伯里的主要纪念馆,那里满墙都是范奈莎的壁画。

在欧洲,房子比人长久。天天在布鲁姆斯伯里上班,仿佛可以随时走进戈登广场,与鬼魂碰杯。前年退特画廊举行此派美术回顾展,作主题演讲者,竟然是朱利安·贝尔。我一阵迷糊,才想通:此人必是他弟弟的儿子,为了让范奈莎老太太有个念想,取了这个名字,现在成了美术史家。·

下一个念头,使我悚然:六代人或已出生,三代人已经老死,就在在我谈邻居奇人趣事时。

文章版权持有者:© 赵毅衡。未经许可,不得擅自转载使用。

撰稿人: 赵毅衡

赵毅衡,符号学-叙述学教授。南京大学学士,中国社会科学院硕士,伯克利加州大学博士。1988年起任教于英国伦敦大学;2005年回中国担任四川大学教授,2008年创立符号学-传媒学研究所。主要著作有:《远游的诗神》1983、《新批评》(1984)、《文学符号学》(1990)、《当说者被说的时候》(1994)、《The Uneasy Narrator》(1994)、《礼教下延之后》(1997)、《Toward a Modern Zen Theatre》(2000)、《符号学:原理与推演》(2011)、《广义叙述学》(2013)、《哲学符号学》(2017)。他的散文集有《有个半岛叫欧洲》(2007)、《趣味符号学》(2015)、诗话集《断无不可解之理》(2016);文学翻译主要有《美国现代诗选》(1984)等。部分作品集合于六卷本《赵毅衡文集》(2013)。