英国校园故事

校园情景的描绘已融入英国文学脉络二百五十多年。从拟人化的动物教师到巫师校长,从偏僻的寄宿学校到市区的公立学校,从清教式道德教诲到魔法课程,从不请自来的恶作剧到体育比赛的奖杯;这些关于教师、学生和教育殿堂的故事拥有一段绵长的文学历史。

在J·K·罗琳(J K Rowling)的小说《哈利·波特与魔法石》(Harry Potter and the Philosopher’s Stone,1997)的第七章中,当哈利·波特来到霍格沃茨,他开始发现自己的魔法天赋。与此同时,一踏进校门,他也马上成为数百年校园文学传统中的一部分。[1] 和身边无数紧张的学生一起,哈利被领到一间大礼堂,和伙伴们依次被分入各个学院。遥不可及又妙趣横生的老师们引导哈利与伙伴熟悉古僻神秘的学校生活。学生们在各自的学院中团结起来,同时还必须为自己的学院争取加分。所以,这所学校,或者说各个“学院”,从一开始就让我们觉得是一个透不过气的大家庭。哈利很快就明白,“荣誉”在学校价值观下至关重要。其他传统校园元素也马上粉墨登场:以一个略游离于主流之外的小集体为叙事核心;有欺负人的混混、被欺负的可怜虫、级长、男生学生会主席和女生学生会主席;还有神龙见首不见尾、对老师职员指手画脚的校长。故事里有午夜的盛筵、恶作剧、可以或不可通融的违纪。体育是中心元素(魁地奇取代了传统故事里的板球或英式橄榄球),上课是校园生活之余的消遣。在哈利等人接受的教育里,品德与实践教育占一样的比重。那么,这种文学类型是如何开始的?其经典形象是如何被复制和再造的?最著名的校园故事又有哪些?

早期校园故事

在十八世纪中期开始出现专为孩子写的书,自那以后,发生在学校的故事就接连登场。萨拉·菲尔丁(Sarah Fielding)的《女教师》(The Governess,1749)发生在“教教夫人”(Mrs Teachum)经营的“小型女校”里。由约翰·纽伯里(John Newbery)于1765年左右出版的《两只小好鞋的故事史》(The History of Little Goody Two-Shoes)可能是最古老的童书,主人公玛格丽·米恩韦尔(Margery Meanwell)开办了自己的学校,而且比大部分学校都经营得好很多,大概因为学校里有乌鸦、鸽子、百灵、羊和狗来管事。而几乎完全以学校为舞台的早期童书则包括多罗西·基尔纳(Dorothy Kilner)的《乡村学校:趣味校史集,献给所有好孩子的教诲和娱乐》(The Village School; or, a Collection of Entertaining Histories, for the Instruction and Amusement of All Good Children,约1783年) 、埃莉诺·芬恩(Ellenor Fenn)的《校园逸事:一群小淑女的经历》(School Occurrences: Supposed to Have Arisen Among a Set of Young Ladies,1783)及续集《男孩的校园对话录》(School Dialogues for Boys,1784)。儿童幻想和历险故事中也有学校元素。《爱丽丝漫游奇境记》(Alice’s Adventures in Wonderland,1865)并不发生在学校,但我们知道学校是爱丽丝生活的重头戏。她拿自己的上学经历和牛头海龟相比,而牛头海龟的“课”(一天比一天短) [2] 是“海龟”教(因为他是老师)的。[3]

但这些都不算正儿八经的校园故事。经典校园故事应该几乎完全以校园为舞台、以校园生活为首要主题。学校本身也成为一个角色,甚至是中心角色。

经典校园故事

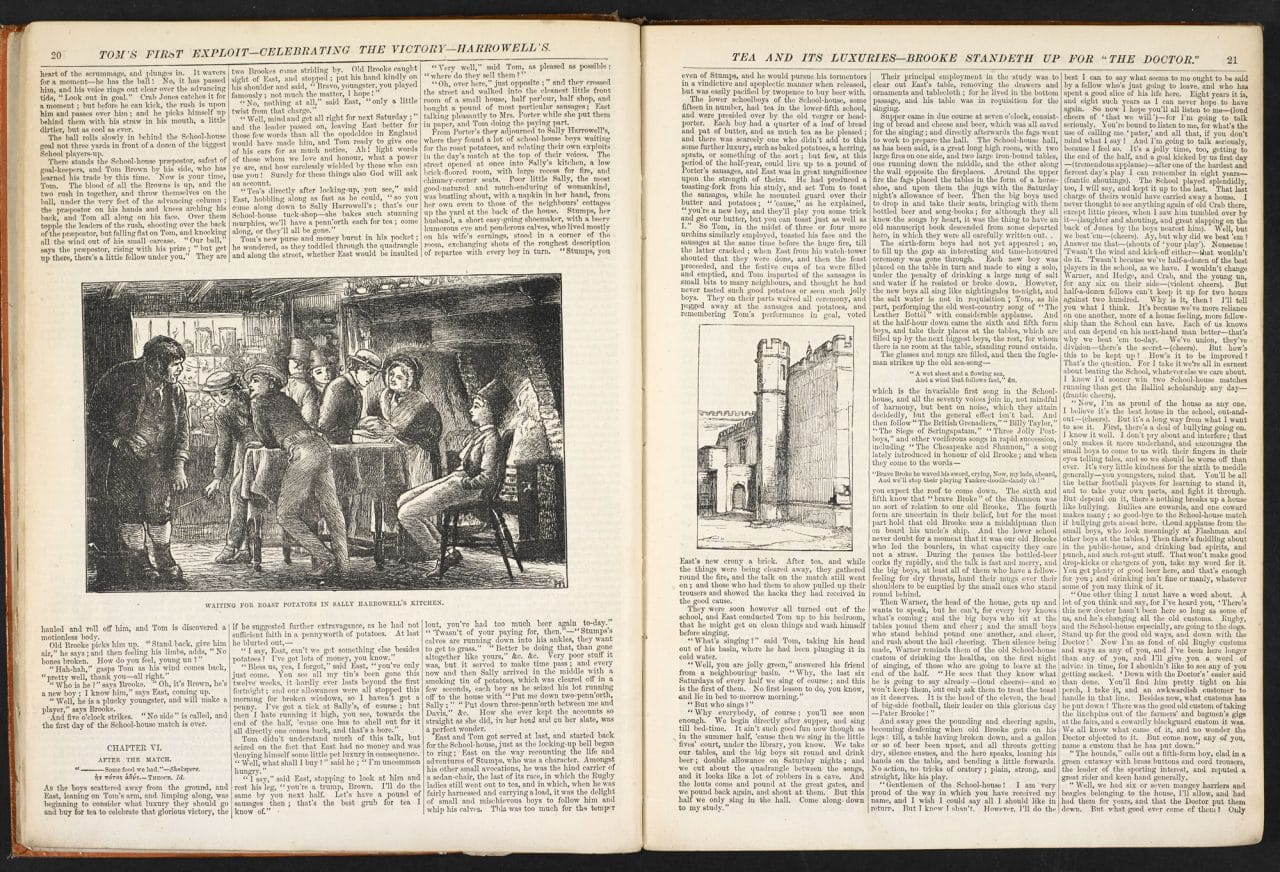

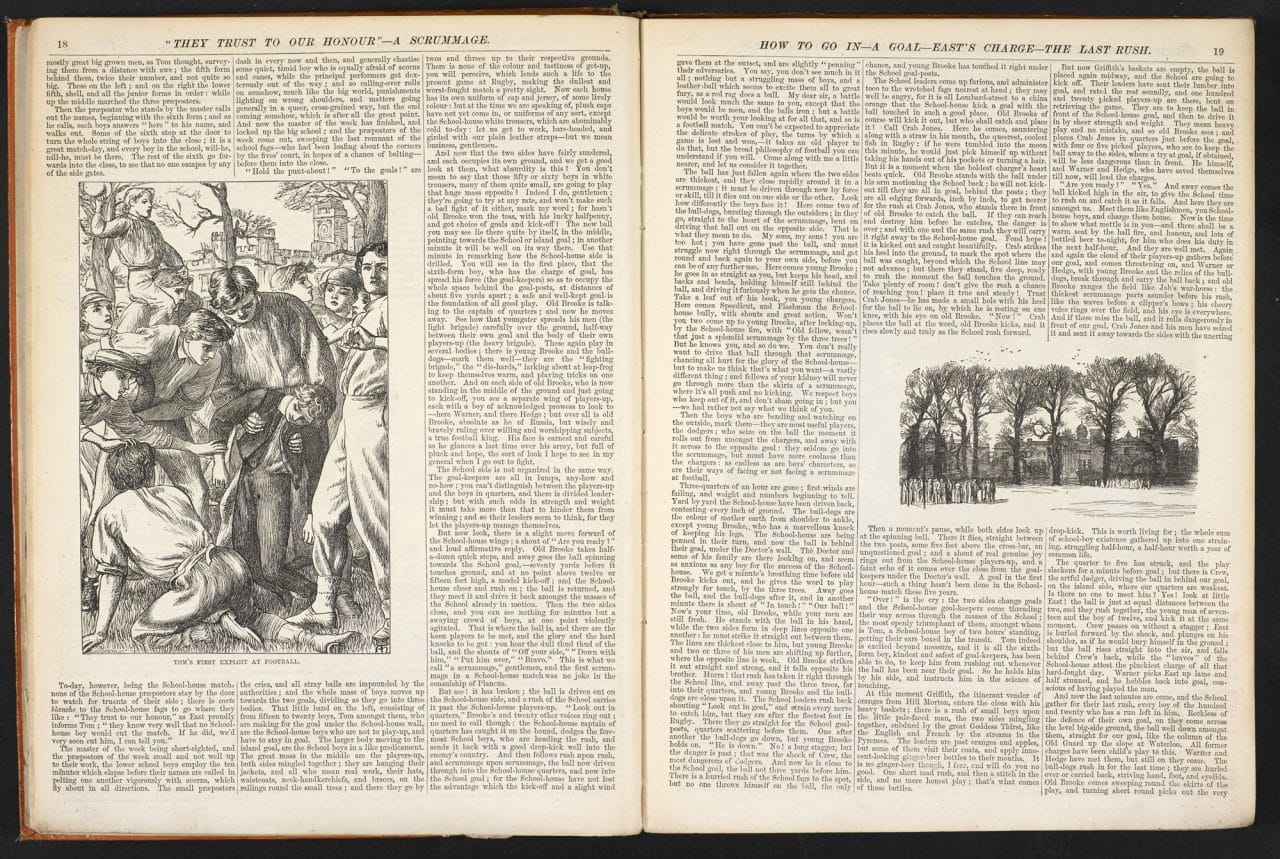

十九世纪中期到二十世纪中期,这个类型终于有了羽翼丰满的实例。其中影响力最大的,可能是托马斯·休斯(Thomas Hughes)在1857年出版的《汤姆求学记》(Tom Brown’s Schooldays),故事讲述十八世纪三十年代的校园。最让人难忘的亮点有:神一般的校长“博士先生”(the Doctor),他总是“倾力扫除我们这个小世界里的卑劣低贱的歪门邪道”;恶霸哈利·弗莱许曼(Harry Flashman);作者对英式橄榄球的痴迷;汤姆在学校的教育下逐渐转变、从不走正道的自私鬼蜕变成“勇敢诚实、助人为乐的英国人,一位绅士和基督徒”。大部分少年校园故事都有类似的构架,设定雷同的角色,体育比赛和奖杯,恶作剧和玩笑,但放弃了对严肃内容的尝试。这类例子有塔尔伯特·贝恩斯·里德(Talbot Baines Reed)的《圣多米尼克的中五学级》(Fifth Form at St Dominic’s)(在1881年的《男童自己的杂志》[Boy’s Own Paper]上连载)和弗兰克·理查兹(Frank Richards)的《灰衣修士学校故事》(Greyfriars School Stories)(1908年开始连载于周刊《磁石》[The Magnet])。所有故事都发生在“公学”,即私立或付费学校的男童寄宿学校。[4] 女童学校故事是平行发展的另一种独立文学传统,完全以精英教学机构为背景,起步略晚,首部作品是L·T·米德(L.T.Meade)的《女生世界》(A World of Girls,1886);而作家中的佼佼者则有安吉拉·布拉齐尔(Angela Brazil)、埃莉诺·布伦特-戴尔(Elinor Brent-Dyer)和伊妮德·布莱顿(Enid Blyton)。布莱顿写了几部校园故事系列,其中,从1946年开始连载、发生在马洛瑞塔(Mallory Towers)的故事最为著名。

虽然学校本身就具有独特的气质,但最好的故事则需要引人入胜的角色,就像拉迪亚德·吉卜林(Rudyard Kipling)《司道吉和学校》(Stalky & Co.,1899)里的三个不守规矩的小滑头司道吉(Stalky)、批头(Beetle)和麦克特克(M’Turk)。吸引读者的,也许正是他们正气和淘气共存的个性;正如安吉拉·布拉齐尔(Angela Brazil)在《学校的疯帽子》(The Madcap of the School,1917)中描写与标题同名的女主角时所做的恰到好处的总结:

要是学校给模范学生颁奖章,雷蒙德·阿米蒂奇一定没戏。她倒是人畜无害,可思想总是太欢腾,沸沸扬扬盖不住锅,有时还迸出几个大泡泡,让师尊颜面无光。

在理查兹的灰衣修士学校故事里,有些个角色非常受欢迎,比如贪婪、懒惰、自私的比利·本特(Billy Bunter),作者只好让他们永葆童年,为一代又一代读者所喜爱。

灰暗的校园

在经典校园故事里,孩子通常能从学校经历中获益。哪怕规矩很严,学校环境还是能给学生带来乐趣。但有时,学校也会变得面目可憎。查尔斯·狄更斯(Charles Dickens)的《尼古拉斯·尼克贝》(Nicholas Nickleby,1839)中的多斯男童寄宿学校,以及夏洛蒂·勃朗特(Charlotte Brontë)的《简·爱》(Jane Eyre,1847)中的洛伍德慈善学校,是两个出了名的坏学校范例。另一个例子是F.W.法勒(F. W. Farrar)于1858年出版(就在《汤姆求学记》出版一年之后)的《艾瑞克:渐渐堕落》(Eric, or Little by Little)中的罗斯林学校(Roslyn School)。校园里充斥着霸凌、欺骗和亵渎,艾瑞克最大的收获,就是学会咒骂、偷窃、抽烟喝酒。逃离学校后,他很快在悲哀中死去。在二十世纪早期,有些作家试图为校园故事注入更多现实主义元素,向读者呈现公学、私校的真实面目。例如,亚历克·沃(Alec Waugh)十八岁时所著的《青春蜃影》(The Loom of Youth,1916),因描写“学弟仆役”(fagging,高年级强迫低年级做自己的私仆)、男校同性恋和残忍的惩罚手段而著称。

课堂里的课程

校园故事巨大而持久的吸引力令评论界啧啧称奇。例如,乔治·奥威尔(George Orwell)在1940年感慨,穷苦人家和中等人家的孩子分明无望入读代价昂贵的寄宿学校,为何也把这类故事读得津津有味?按他的观点,童书应该反映真实儿童的真实生活。杰弗里·特雷斯(Geoffrey Trease)试图填补这一个裂痕,把他的“黑旗帜”(Black Banner)系列小说设定在一所平平无奇的湖区文法学校(始于1949年)。其他人步其后尘,创作主要着眼于学生关系和师生关系、发生在各类学校日常校园生活中的故事。有的倾向严肃的社会现实主义;有的着重校园生活的喜剧效果。这些故事的成功都不长久,唯一的例外可能是BBC电视剧《格兰杰庄》(Grange Hill),从1978年开始连播三十年,还衍生出几部小说。在哈利·波特系列中,罗琳回归传统寄宿制学校的设定。虽然霍格沃茨招生不看社会地位,但有另一套尤其讲究的招生制度。传统校园故事模式对小读者的吸引力,也许恰恰在于它们不同于自身生活的别样性。校园故事和幻想小说无疑存在交集,两者都把读者置身于孤悬于外的陌生世界,那里有奇特的习俗,但也有清晰明确的规矩和目标,从而激发读者的代入式想象。

成功的秘密

校园故事设好一套清晰的框架,让角色和情节在其中发展、酝酿,令作者和读者一同深陷其中。初登场时,这些孩子懵懂而弱小,也不熟悉环境,后来逐步融入学校,在每个学期结识新的伙伴、遇见新的对手,迎接年复一年的校园生活。每一天都有明确的日程安排,尤其在寄宿学校(上课、就餐、就寝)。但只要遵守基本校规,学校实际上有很大的自由,大人管不到每一个角落,孩子可以自己作主,也必须自己安排生活。违规行为可以容忍,其实还常常得到支持。学生甚至可以和老师作对,但高高在上的校长总是除外。在经典校园故事中,真正严重的罪行是背叛同学、过早对异性萌生兴趣(尤其在女校故事里)或玷污学校荣誉。学生最终把学校的精神化为自己的信念,是大部分校园故事的中心主题。虽然校园故事中的政治和社会取向保守且带着一股怪僻的英伦风(如奥威尔所言),但它们或许也是社会契约理论的小型实践,教导读者如何平衡独立与服从、自由与约束,在一个集体中发扬作为独立个体的作用。

脚注

- J·K·罗琳:《哈利·波特与魔法石》(苏农 译),人民文学出版社,2000年。

- “课”在《爱丽丝奇遇记》中的原文是“lessen”(意为变短),与英文“lesson”(意为课)谐音。

- “海龟”在《爱丽丝奇遇记》中的原文是“tortoise”(海龟),与英文“taught us”(教我们)谐音。

- 通用译法“公立学校”有误导性。这类学校首创于十六世纪,由皇家、教会或大学捐资兴办,具有公益性质,“Public”是指不限制招生范围,但也可算公家出资。《1868公开招生学校法》(The Public Schools Act of 1868)择选其中若干佼佼者,授予其独立管理经营权,并撤消对他们的皇室资助,这批学校是后来所谓“公学”的贵族学校的发端,但资金来源是私人的。此后,英国各地涌现大量模仿此类私校的二三流私立学校,但大多属借机敛财,经营不善、臭名昭著,也是狄更斯等作家大力鞭挞的对象。

文章翻译:黃毅翔

文章内容可通过“创作共享”版权许可(Creative Commons License)使用传播

撰稿人: M·O·格伦比(M O Grenby)

M·O·格伦比是纽卡斯尔大学英语学院十八世纪研究课题的教授。他主要研究十八世纪的文学,特别是儿童书的早期历史。他出版的作品包括《反雅各宾派小说》(The Anti-Jacobin Novel)、《爱丁堡批评指南:儿童文学和儿童读者1700-1840》(The Edinburgh Critical Guide to Children’s Literature and The Child Reader 1700-1840),他还合编了《英国流行儿童文学》(Popular Children’s Literature in Britain)和《剑桥儿童文学指南》(The Cambridge Companion to Children’s Literature)。