从泰晤士河奔流到黄河:英国文学在中国的译介

从十九世纪中的第一个中译本到二十一世纪的最新译作,本文概述英国文学在中国接纳的过程,以及对现代中国文化和文学界的有力影响。

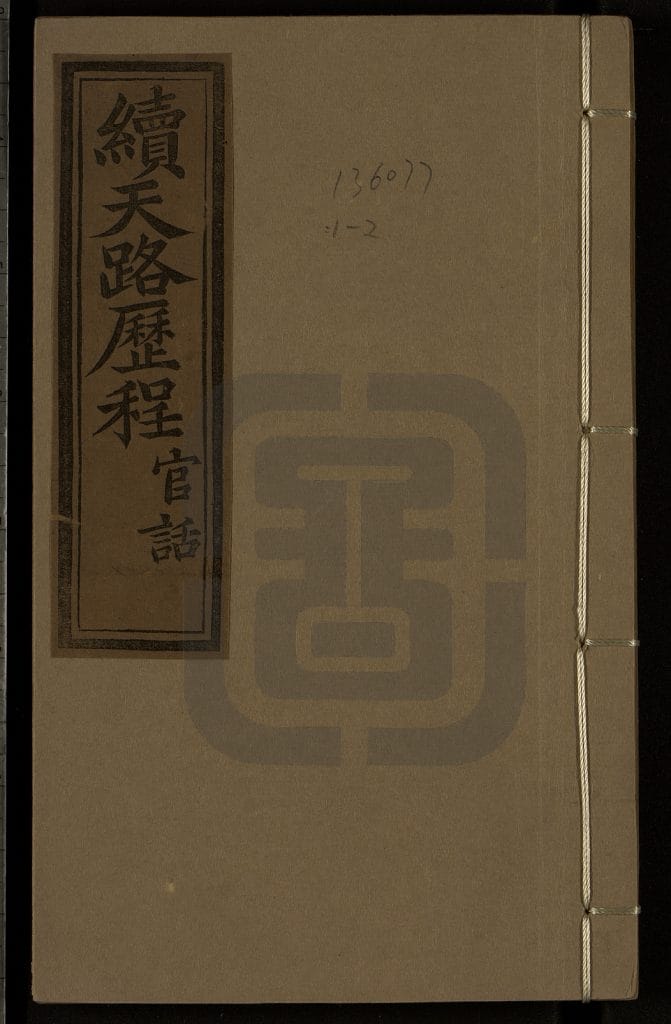

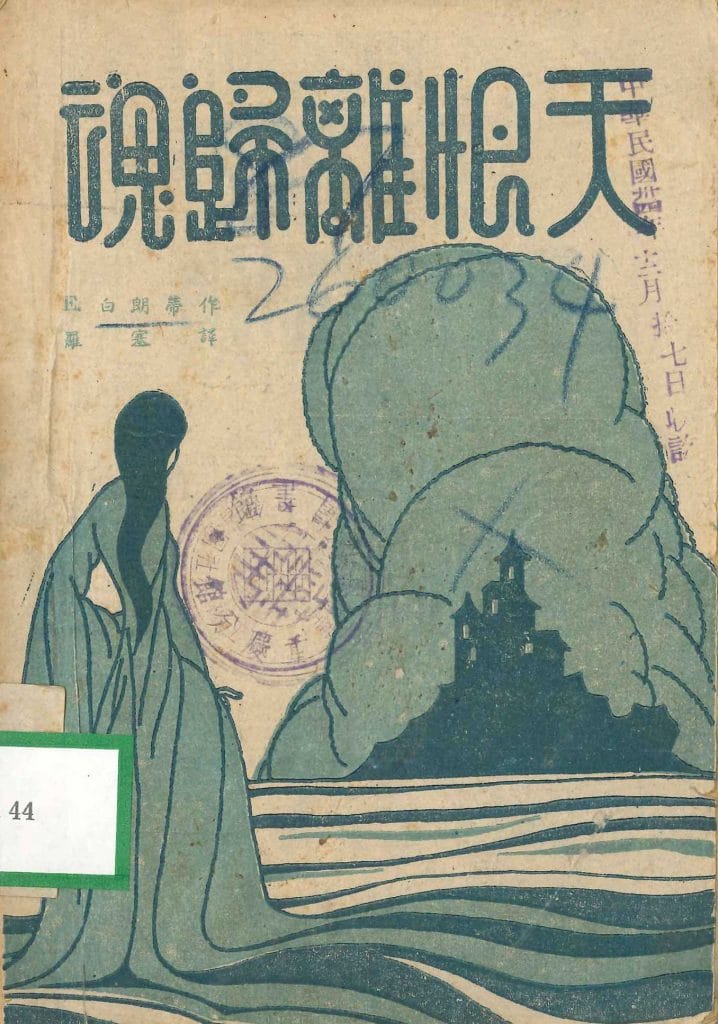

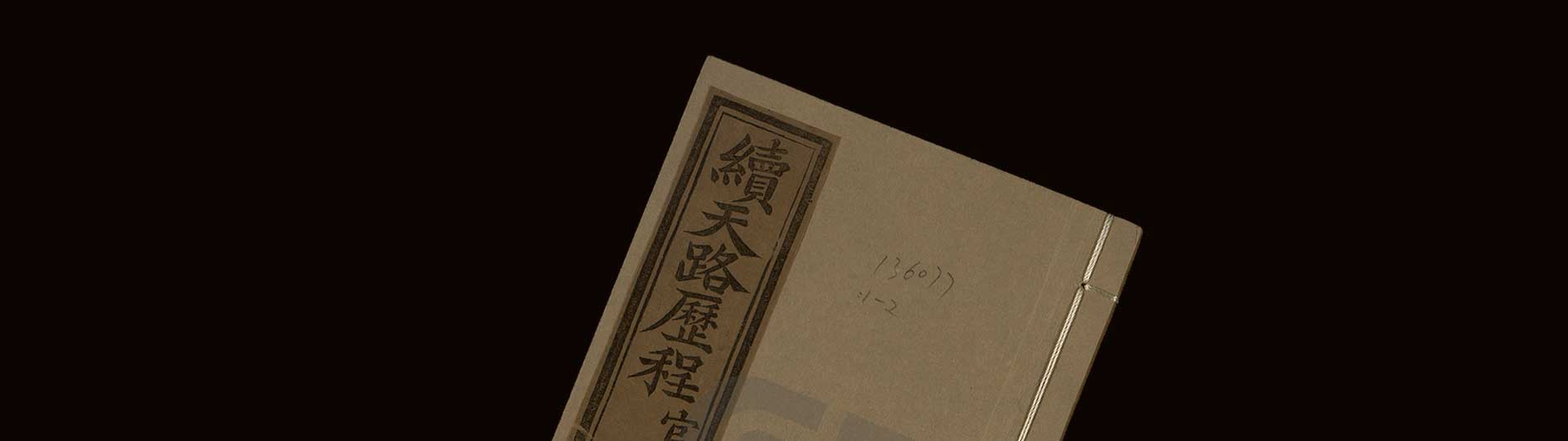

在早期欧洲商人、传教士、及其他旅者的行囊中,除了《圣经》、《马可波罗游记》(写于约1300年)和其他介绍这片东方神秘大陆与其辉煌文化的文本,也有一些来自英伦的书籍。这些书籍,可能就是中国与英国文学的第一次接触。但直到1853年,英国文学的首个中文译本方才问世——约翰·班扬(John Bunyan)所著的《天路历程》(The Pilgrim’s Progress)。此书广受关注,为满足需求,在短短几年内不得不一再重印。译者是苏格兰长老会的传教士宾惠廉(William Chalmers Burns),他选择翻译这本基督教布道书,其意图可能是为了传播福音更甚于发扬英国文学。

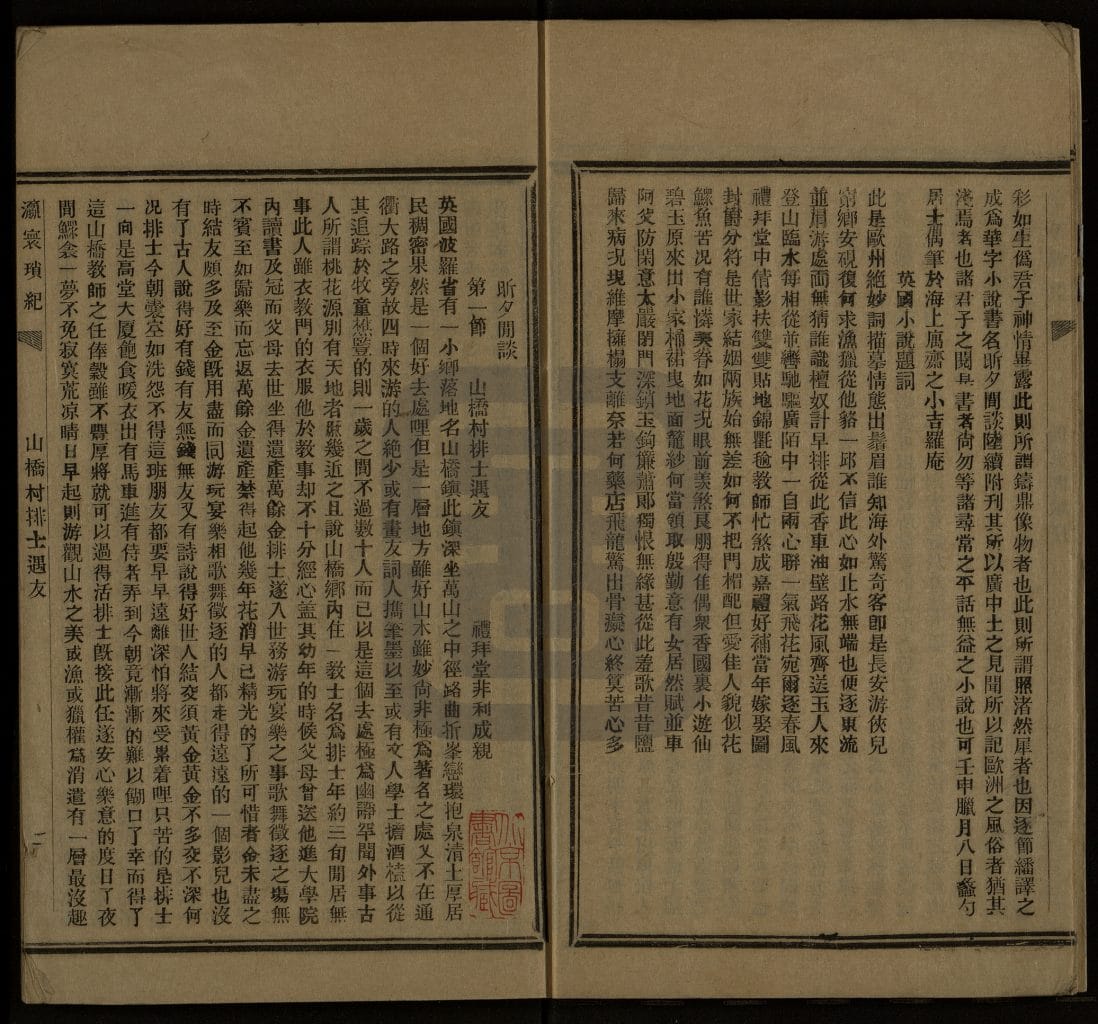

《昕夕闲谈》和最早的中译本

1873年,由中国人翻译的第一部英国文学作品《昕夕闲谈》(Night and Morning)问世。此为爱德华·布尔沃·利顿(Edward Bulwer Lytton)所著小说,出版后风靡一时,传下不少金句,如“笔杆比刀剑更强大”(the pen is mightier than the sword)。中译本分二十五个章回,连载于一份文学刊物,译者蠡勺居士,生平不详。译者之所以选择这部小说,是因为它鼓励人们揭露虚伪并以此为善。于1904年出版了该译作的编订本,为弘扬中国之民主观念鼓呼,洽合中国古代文人坚守的“文以载道”信念。在两次鸦片战争(1839-1842、1856–1860)后的全新世界局势下,正是为了追求“道”、探索救亡图强的理念和道路,中国才激起对一切西方学物的兴趣,其中也包括英国文学。

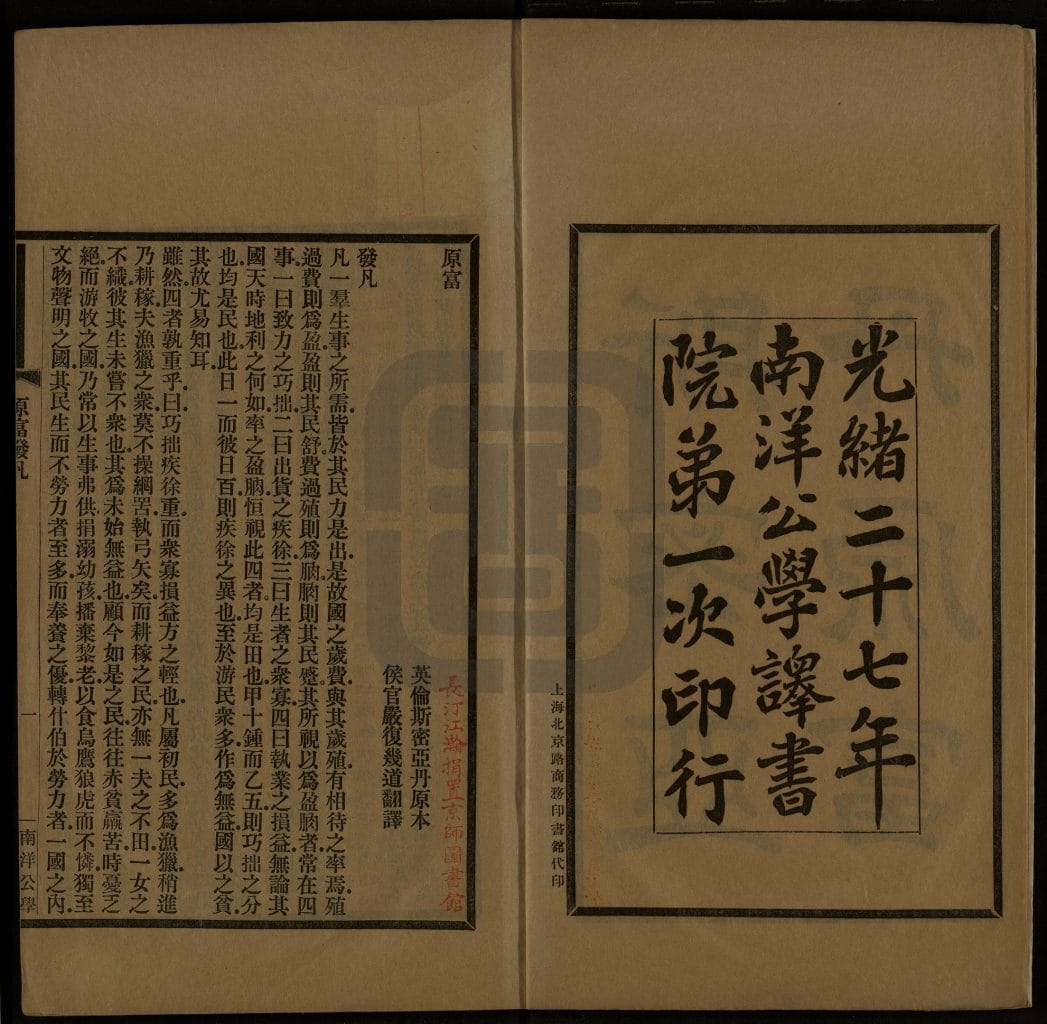

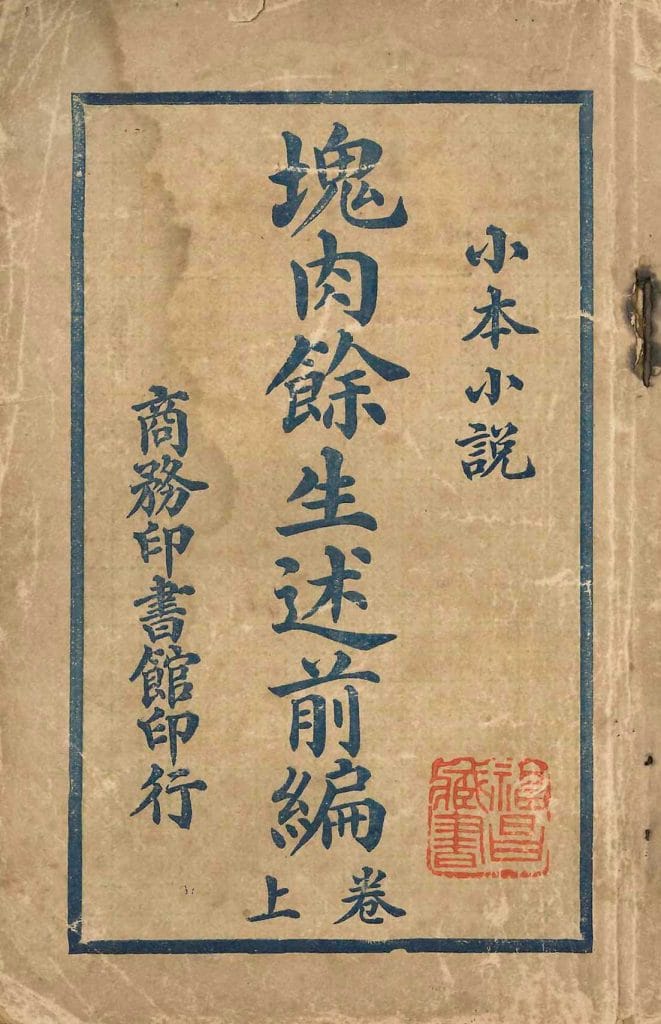

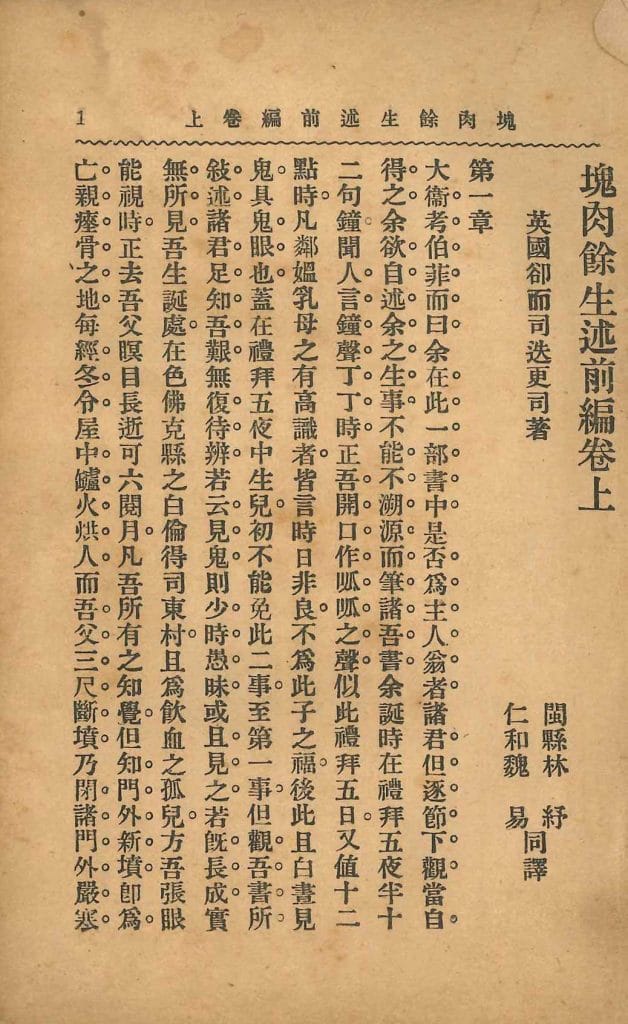

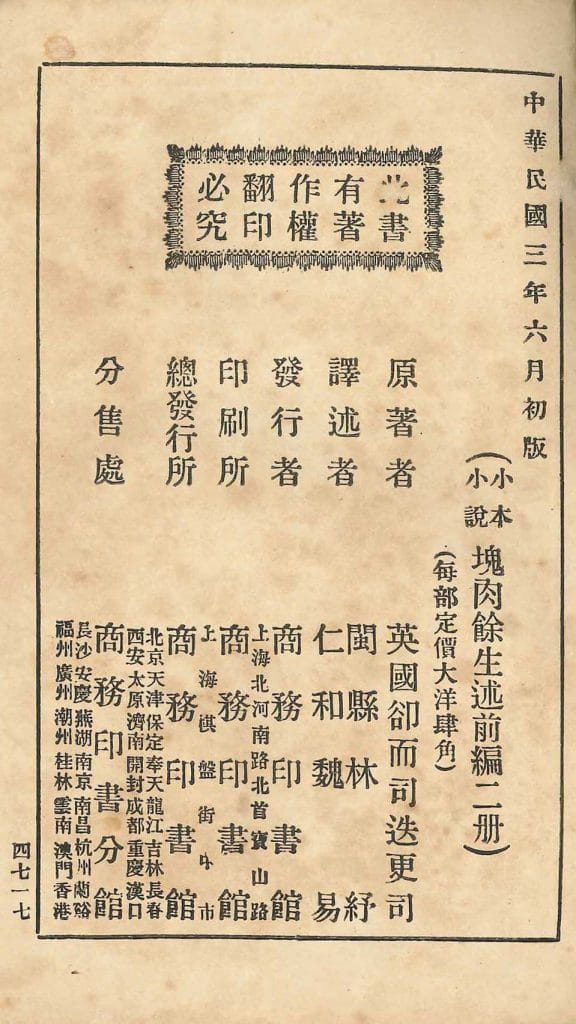

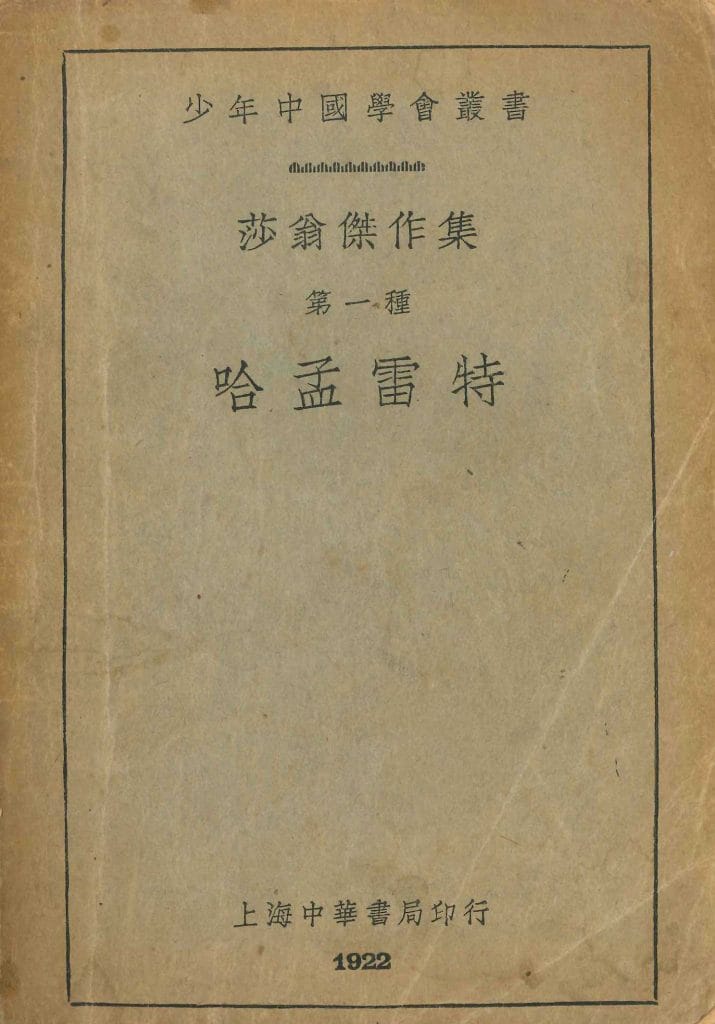

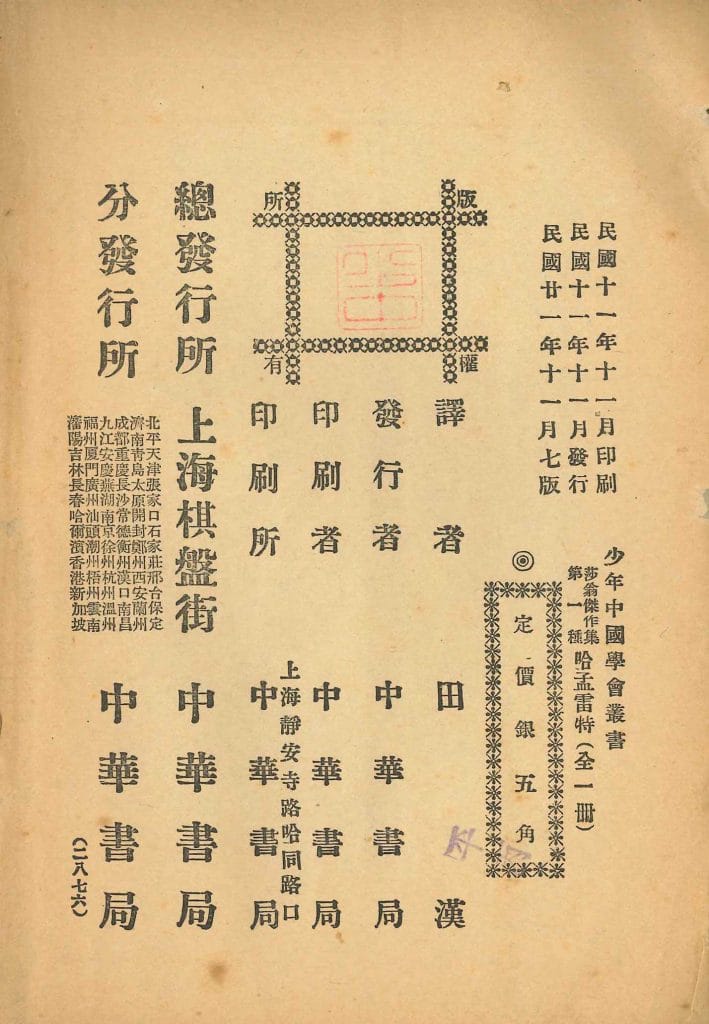

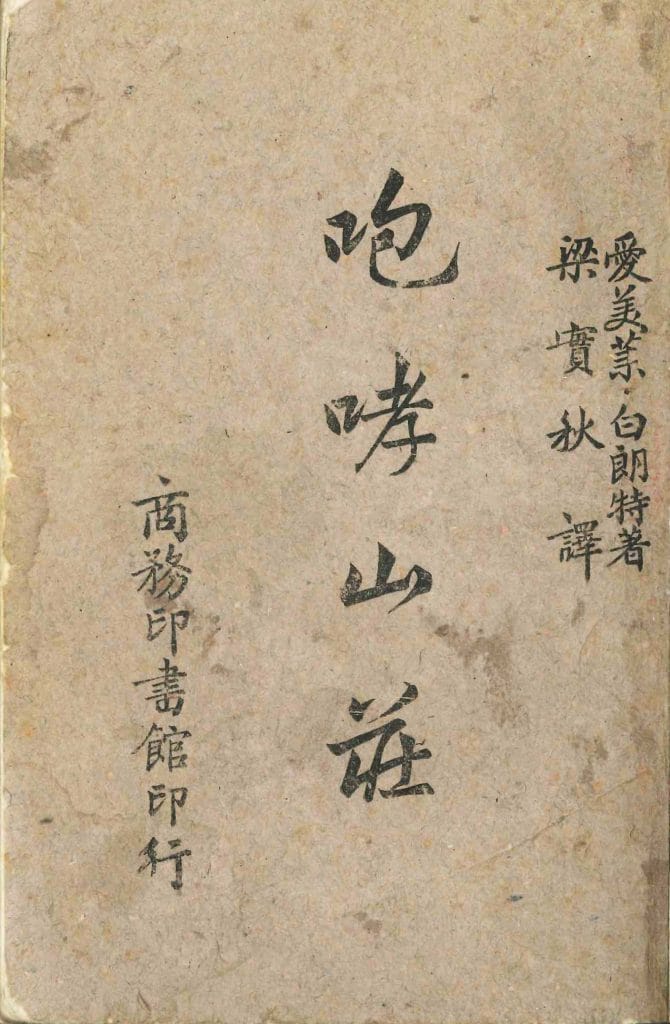

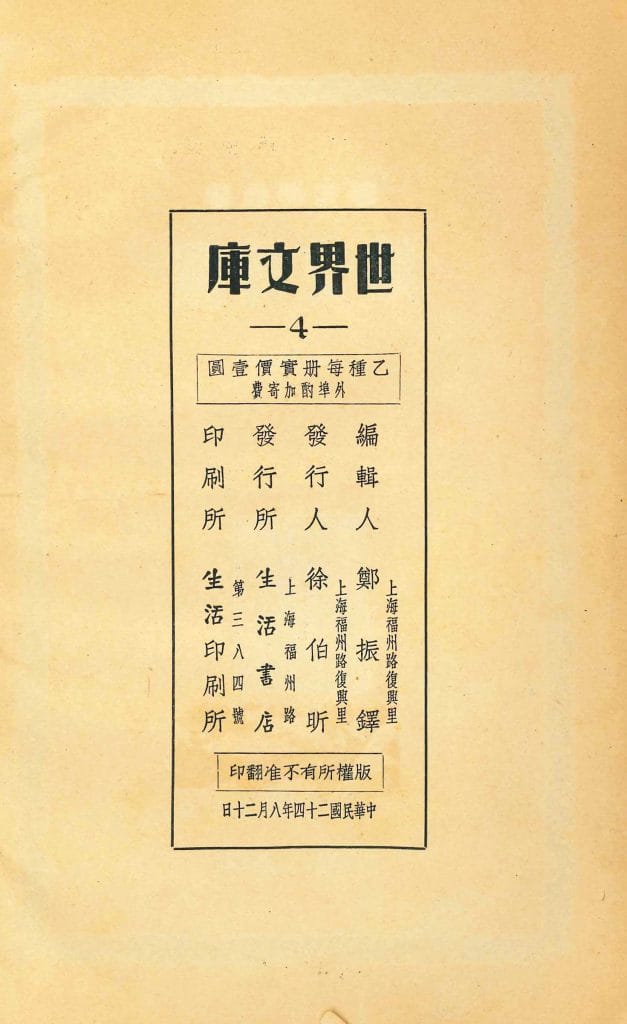

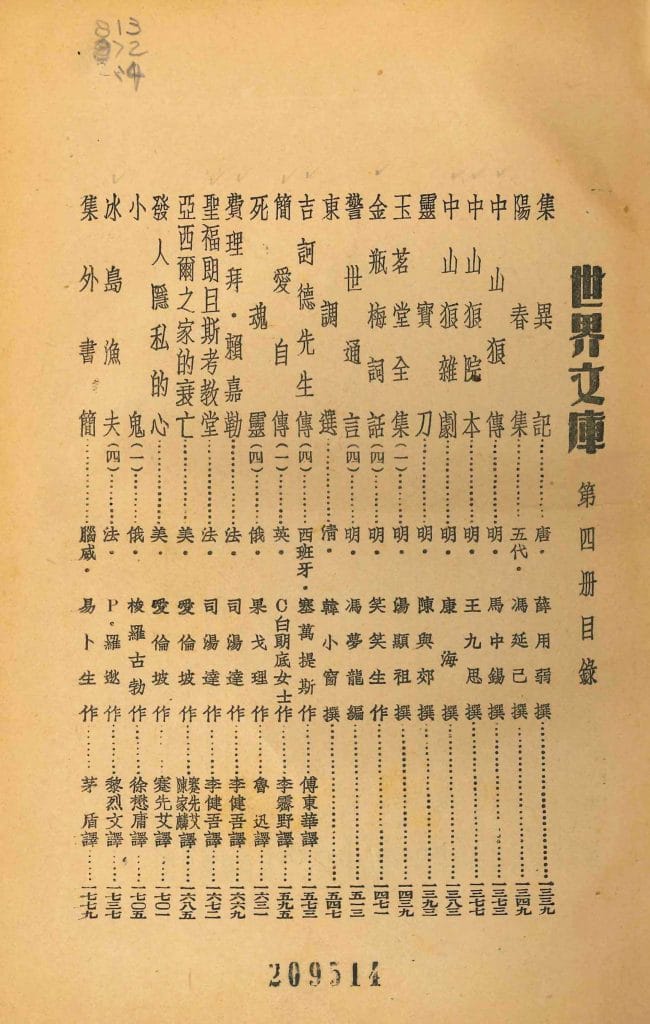

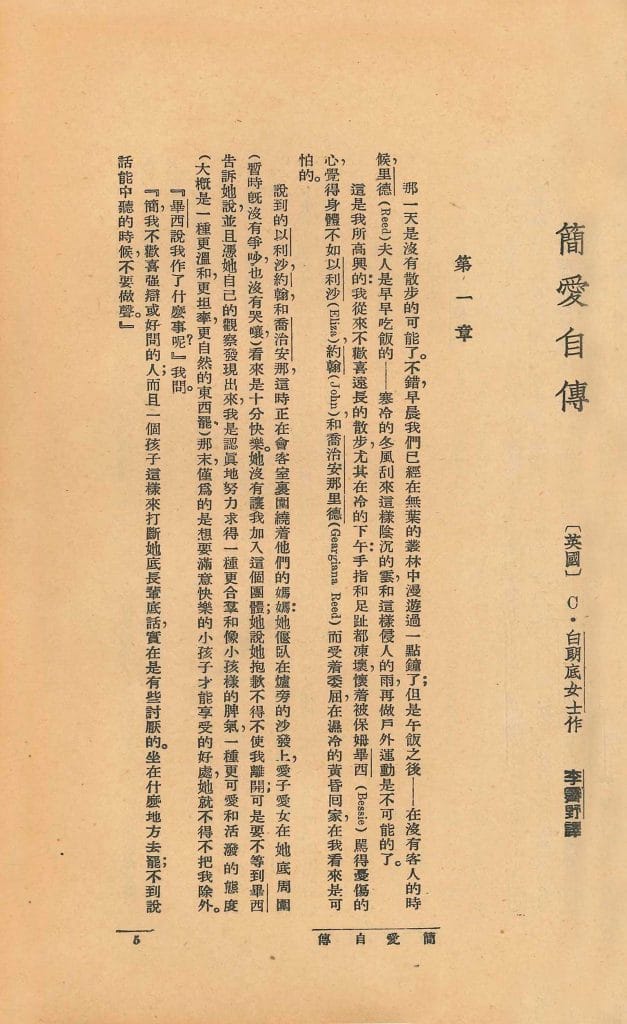

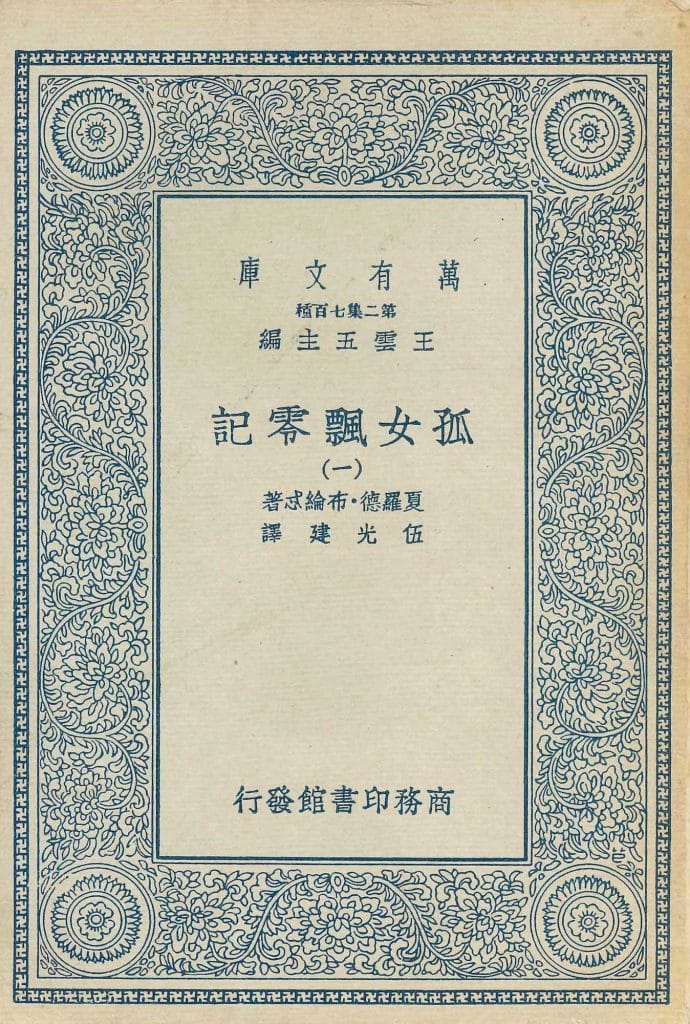

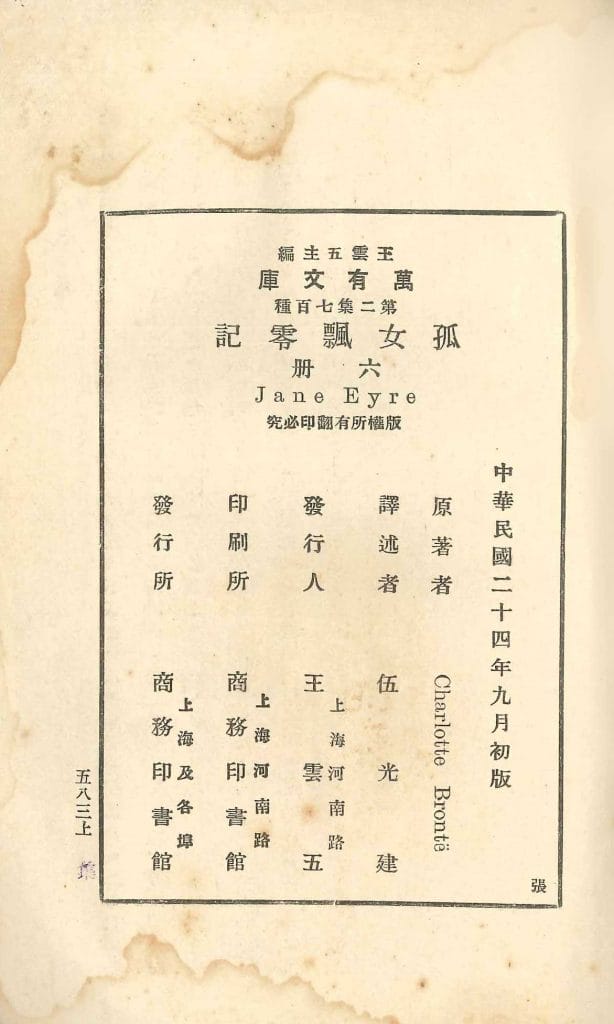

英国文学的中文译介中的多个“第一次”随《昕夕闲谈》接踵而至:1894年,严复把莎士比亚首次引介到中国。他翻译了托马斯·赫胥黎(Thomas Huxley)的《天演论》(Evolution and Ethics)和亚当·斯密(Adam Smith)的《原富》(The Wealth of Nations)推动了中国当代社会的成型。1896年,柯南·道尔(Conan Doyle)的四篇推理小说的中译本问世,这是推理小说在中国的首次亮相。1902年,上海圣约翰大学(St. John’s University)的毕业班上演《威尼斯商人》(The Merchant of Venice),把莎翁戏剧首次搬上中国舞台。1903年,查尔斯·兰姆和玛丽·兰姆(Charles and Mary Lamb)所著莎士比亚戏剧故事集的缩译本问世,林纾的全译本于1904年紧随其后。林翻译了大量西方文学,包括:在1905年翻译了沃尔特·斯科特勋爵(Sir Walter Scott)《撒克逊劫后英雄略》(Ivanhoe),在1906年翻译了乔纳森·斯威夫特(Jonathan Swift)《海外轩渠录》(Gulliver’s Travels),在1907年翻译了查尔斯·狄更斯(Charles Dickens)《尼古拉斯·尼克贝》(Nicholas Nickleby)和《老古玩店》(The Old Curiosity Shop),在1908年翻译了狄更斯《块肉余生述》(现今常译为《大卫·科波菲尔》(David Copperfield))和《贼史》(现今常译为《雾都孤儿》(Oliver Twist))。但有趣之处在于,林纾不通外语,所有翻译都要借助其曾留过洋的外文助手。以上译作,以及更多未提到的译本——包括《贝奥武甫》、乔叟、弥尔顿、布莱克、华兹华斯、拜伦、雪莱、济慈、哥尔德斯密斯、勃朗特三姐妹、伊丽莎白·勃朗宁、罗伯特·勃朗宁、乔治·埃利奥特、加斯克尔、哈代、史蒂文森、王尔德、萧伯纳、康拉德、叶芝、乔伊斯、韦尔斯、伍尔夫等等——在十九和二十世纪之交的中国掀起一股文学和文化的奔流,至今方兴未艾。

英国作家到访中国

“Translation”一词的本意是“位置或状况的迁移”,与此相应,除了翻译这条途径,英国文学还通过重要文人亲身造访的形式“迁移”到中国。1919年,威廉·萨默塞特·毛姆(W. Somerset Maugham),为当时最闻名遐迩的英国作家之一,在中国新文化运动如火如荼之际来到这片黄土地。毛姆在中国逗留四个月,溯扬子江而上一千五百英里,深入了解风土人情,为后来的剧本《苏伊士之东》(East of Suez,1922)、游记《在中国屏风上》(On a Chinese Screen,1922)和后来改编成好莱坞影片的小说《彩色面纱》(The Painted Veil,1925)积累了大量素材。1929年,理查兹(I. A. Richards)作客于清华大学和北京大学授课,他的著作《文学批评原理》(Principles of Literary Criticism,1926)和《实用批评》(Practical Criticism,1929)堪称为新批评学派的奠基。理查兹在中国逗留五年,他促成的英语入门课程包含850个基础词汇,旨在“促进不同文化间的相互理解”。1932年,哈罗德·阿克顿勋爵(Sir Harold Acton)向北大学子介绍艾略特(T S Eliot)的《荒原》(The Waste Land)。在客居的七年间,他发表了两本与别人共同编译的著作:《中国现代诗选》(Modern Chinese Poetry,1936)和《中国名剧》(Famous Chinese Plays,1937)。随后,萧伯纳(George Bernard Shaw)于1933年短期来访,还与鲁迅、宋庆龄、蔡元培、林语堂等知名人士见面。鲁迅尤其欣赏萧伯纳在《华伦夫人的职业》(Mrs Warren’s Profession)中表现出的苛烈的社会批判精神。该剧于1920年在上海上演,红极一时。

在英伦体验英国文学

另一方面,中国人也漂洋过海,穿越半个地球去养育过英国作家的土地上体验英国文学。早在1879年,作为欧洲第一批中国大使之一,曾纪泽便在伦敦欣赏《哈姆雷特》(Hamlet);戏院的金碧辉煌(“规模壮阔逾于王宫”)、以及其鼓励国民奋勇的功效,都令曾纪泽大为赞叹。接下来,让镜头切到1925年7月的一个艳阳天。徐志摩,一位在剑桥国王学院求学的年轻诗人,叩响了托马斯·哈代(Thomas Hardy)在多切斯特的宅邸马克思门(Max Gate)。对他而言,这就像是一场朝圣,因为他久仰哈代的大名,把他和莎翁、华兹华斯、雪莱、济慈一同恭列于璀璨星空。两人交流愉快,为了证明自己的观点(诗歌应当“有生”且“活着”),哈代频频引经据典,包括莎翁“告诉我爱情生长在何方?/ 还是在脑海?还是在心房?”(Tell me where is fancy bred, / Or in the heart or in the head?)、本·琼森(Ben Jonson)“愿为秋波樽下鬼 / 许明眸、金心一片”(Drink to me only with thine eyes, / And I will pledge with mine)。受此鼓舞,徐志摩回国后翻译大量哈代诗作,成为哈代中文译介的先驱。1928年1月,哈代去世的消息传来,徐志摩撰写长篇悼文,哀叹英雄的消逝,把哈代喻为永远闪耀的夜星,称赞他的成就将超越时间、空间和种族。在英国期间,徐志摩还与诸多英国作家学者见面和交流,包括凯瑟琳·曼斯菲尔德(Katherine Mansfield)、弗吉尼亚·伍尔夫(Virginia Woolf)等作家,这些经历深刻地影响了他的新体诗创作。

还有很多文坛学界的名士在此获取英国文学的滋养。吴宓,作为19世纪英国文学、尤其是浪漫主义文学的研究者,也是中国比较文学的先驱,在1930和1931年与艾略特相见并展开文学和文学批评探讨。萧乾,作为著述颇丰的作家、战地记者和译事有成的莎翁译者,在剑桥大学求学期间,与《印度之旅》(A Passage to India)和《小说面面观》(Aspects of the Novel)的作者E.M.福斯特(E.M. Forster)结成密友。其他知名的剑桥校友还有诗人、文学家暨莎翁译者卞之琳;创编多部英国文学著作的教育家王佐良。最知名的牛津校友则是学问沈博的钱钟书,著有《围城》(1947)及大量文学艺术专著。他的毕业论文课题探讨研究了17和18世纪英国文学中对中国的描绘。

查泰莱夫人的丑闻

英国文学在中国的流传并不总像童话般美好,也不总是一帆风顺。大卫·赫伯特·劳伦斯(D H Lawrence)所著《查泰莱夫人的情人》(Lady Chatterley’s Lover,1928)在中国经历了坎坷的命运。这不算是意外,因为该小说语言带有“色情”、性描写直白,在英国都遇到审查危机,直到1960年,其未删节版才得以公开出版。该作在二十世纪三十年代通过若干译本首次接触中国,得到的评价非常积极。中国作家郁达夫称赞其坦然面对性的态度是对人性的完整表达。文学界相信,对于被落后愚昧的习俗长久压抑的中国读者,这种表达将带来解放灵魂的冲击。当然,这部小说在1949年至七十年代末之间被禁,期间,只有“安全级别”很高的极少数人可以出于“研究”目的接触此作。不过,在文化大革命期间(1966-1976),查泰莱夫人和守猎人的偷情故事却通过各种形式的手抄本暗中流传,成为当年知青汲汲以求的宝贝。1986年,为了促进图书销量,湖南人民出版社的编辑们决定再版三十年代的小说译本。一连几天,印刷厂外卡车成行,等着装上油墨未干的新书,送往翘首以盼的各家书店。不过编辑们没能好好高兴几天。大卖的消息传到北京,一纸文件很快送达。这本书被禁了,已卖出的都要收回。纪律处分更落到那些大胆越界的人头上。

英国文学在当下的中国

庆幸的是此类插曲只属偶然。自北京大学的前身同文馆于1862年创立至今,英语和英国文学在中国的教育、文学和文化领域自始至终占有无可比拟的重要地位。如今,在中国的每个角落、从中学一直到博士课程,英国文学,包括译本和原作(简化版、删节版或全文版),已成为普遍的日常教学素材。莎翁、萧伯纳和王尔德的戏剧年年都在上演,既有专业表演艺术家在大都市舞台的演绎,也有学生爱好者在校园舞台里作出的尝试。夏洛蒂·勃朗特(Charlotte Brontë)的《简·爱》(Jane Eyre,1847)也被改编成舞台剧,在北京国家大剧院和全国各地的大型剧场上演,并尤其赢得赞誉。艾米莉·勃朗特(Emily Brontë)的《呼啸山庄》(Wuthering Heights,1847)则在上海和伦敦以芭蕾舞剧的形式登台。

我们身处全球化时代,不必为一本国外的新书等上几个月,等它飘洋过海。虽然中国出版行业在二十世纪末被霍格华兹魔法与巫术学院的某个突然风靡全球的小巫师打了个措手不及,但很快就回过神来,在2000年把《哈利‧波特》(Harry Potter)前三卷的中译本摆上柜面。当第四卷英文版在2000年出版后,千千万万名小读者(和父母)依然要熬过五个月的“时差”,才能拿到他们等候多时的中译本。然而至此之后,中国的“波特迷”就能和英国及其他西方国家的兄弟姐妹平起平坐,差不多同时就能拿到最新的卷本。世界的确是个小村庄,本文所提及到的文化交流,也一定可以让它变成更丰饶、更有趣。

文章翻译:黄毅翔

文章版权持有者:©️ Dr Shouhua Qi。未经许可,不得擅自转载使用。

撰稿人: 祁寿华(Shouhua Qi)

祁寿华,扬州大学文学院讲座教授,美国西康州大学英语教授。祁教授近年以合编者及撰稿人的身份参与编写了学术著作《他世里的勃朗特姐妹》(The Bronte Sisters in Other Wor(l)ds),并著有专书《西方文学在中国及一个国族的翻译》(Western Literature in China and the Translation of a Nation,2012),两本学术专著均由帕尔格雷夫·麦克米兰(Palgrave Macmillan)出版。祁教授正在撰写一本新书,题为《为中国舞台改编西方经典》(Adapting Western Classics for the Chinese Stage),此书将在2018年由路特雷奇出版社出版。