“自然”与“城市”:张爱玲与劳伦斯的创作姻缘

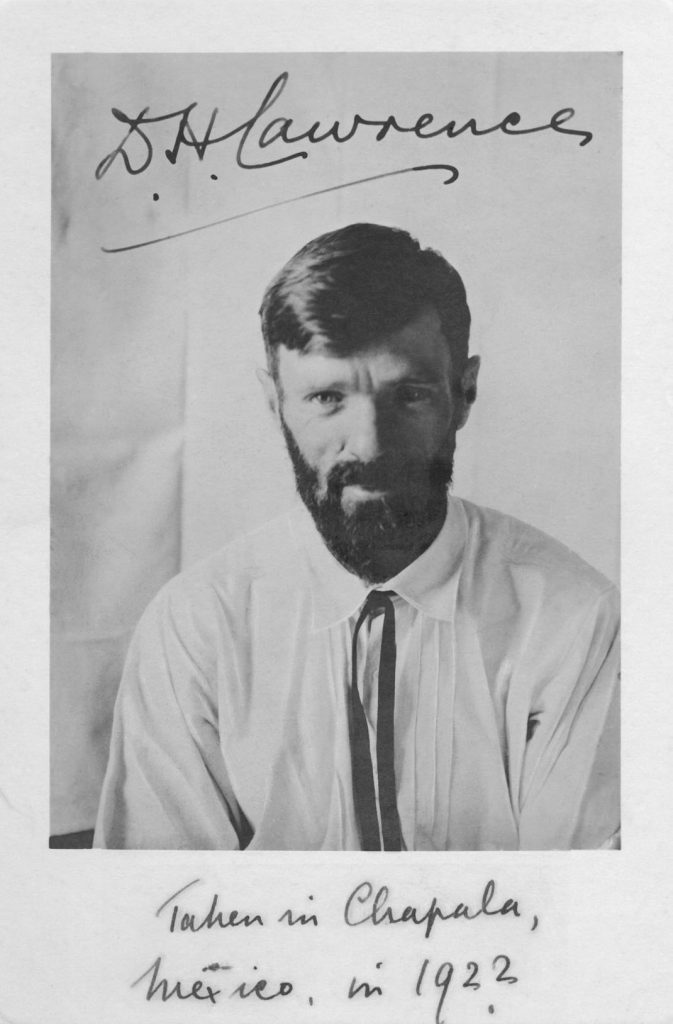

自二十世纪三十年代起,大卫·赫伯特·劳伦斯(D H Lawrence)就被译介到中国,其作品的惊世骇俗,在社会上引起广泛影响。劳伦斯是张爱玲喜读的作家之一,两者的创作无疑存在一定的关联。本文主要探讨张爱玲与劳伦斯创作中对心理分析技巧及多种意象的运用,并分析张爱玲在对劳伦斯作品的接受中是如何以敏慧的艺术感受,在创作中进行融合与转化。

自然的意象

在劳伦斯作品中,心理分析的运用主要是借助意象象征等多种媒介达成的,所谓心理情绪意象,是指作者叙述人物心理时情绪象征所指向的意象。在劳伦斯作品中,“自然”是一个重要概念,充满着人物内在心理流变的自然景物可以看成是劳伦斯为笔下人物所建构的心理空间,换言之,大自然为人物心理提供活动空间,在此自然空间中,花草虫鱼树木等等都与人物的潜意识、心理活动相契合,人物的体验感悟在此空间中被释放和展现。一旦进入劳伦斯的文本世界,就能鲜明地感受到这种特征:

《恋爱中的妇女》中厄休拉和古娟一道出去散步,鸟雀在枝条欢唱,路边的黑刺李等植物都生机勃勃,在充满灵性的自然景物中,蕴含着人物的心灵感应;以及伯金在与赫米恩争吵后,来到一处人烟稀少的山谷斜坡,这里树木丛生,花朵鲜艳,谷底还有奔流的小溪,伯金想去触摸这一切,享受自然花草的抚摸,沉浸在同它们的交流之中;《玫瑰园中的影子》中花园中的自然景色同样具有流动的情绪特征,随着故事情节的发展而变化,并暗示了人物的潜意识活动。可以看出,劳伦斯将人物的心理情绪指向了自然景物,它们不再是单纯的客观物象,而是折射着人物心绪意识的微妙流变,并且成为故事发展的重要因素。

和劳伦斯一样,张爱玲在文中也经常运用联想、暗示、象征等手法,营造出情境互渗的艺术氛围。张爱玲作品中的自然景象同样是人物的心理情绪空间,并且因渗入了人物的情感直觉、思想体验等内心活动,具有动态感,成为推动情节发展及表现主旨的重要内容。

《沉香屑:第一炉香》中薇龙站在姑母家的走廊上,远远望去:

“草坪的一角,栽了一棵小小的杜鹃花,正在开着,花朵儿粉红里略带些黄,是鲜亮的虾子红。墙里的春天,不过是虚应个景儿,谁知星星之火,可以燎原,墙里的春延烧到墙外去,满山轰轰烈烈开着野杜鹃,那灼灼的红色,一路摧枯拉朽烧下山坡子去了。杜鹃花外面,就是那浓蓝的海,海里泊着白色的大船。” [1]

这里的杜鹃花、春天、大海都寄寓着文字之外的意义,预示人物在接下来环境中的转变,此后薇龙的人生也就如这些景物预兆般发生了转向。

又如《倾城之恋》中白流苏到香港,黑夜里看那野火花,

“她看不出那红色,然而她直觉地知道它是红得不能再红了,红得不可收拾,一蓬蓬一蓬蓬的小花,窝在参天大树上,壁栗剥落燃烧着,一路烧过去,把那紫蓝的天也熏红了。……叶子象凤尾草,一阵风过,那轻纤的黑色剪影零零落落颤动着,耳边恍惚听见一串小小的音符,不成腔,像檐前铁马的叮当……” [2]

这里的花、树、风等同样都没有停留在本身的意义上,流苏复杂的内心及对柳原感情的不可把握在这情景之中也得以微妙表达。

不难发现,劳伦斯和张爱玲文本中的这些自然景物,都不是单一和独立的,而是构成了一个整体空间状态,人物的心绪、潜意识等心理活动就内化在这整体的自然意象中。由于浸染着强烈的主观感受性,是人物直觉、意识、情感等心理活动的微妙表达,所以本体和象征体之间的关系并不是直接简明的,而是具有朦胧多义性,在这心灵化、情感化、思想化的流动空间景象中,读者可以通过艺术感知与想象积极思考小说所唤起的丰富内涵,并从中得到启悟。

张爱玲:融合、吸收与转化

不过,张爱玲虽然从劳伦斯那里吸取了通过象征意象来表征人物心理的艺术手法,却并没有简单模仿,而是融入了自身的独特感思,以敏慧的艺术感受进行创造性转化。

劳伦斯笔下的自然,是宇宙生命的载体,充满生命气息。人物将情感投注于自然景物,与之有着潜隐的交流,并在景物中找到归宿感。如《恋爱中的妇女》中的伯金,在清新凉爽、秀丽怡然的环境中,获得满足感。相比之下,张爱玲笔下的自然花草景物,却并不具有劳伦斯作品中的那种直觉美感特征,自然景象也并不与人物发生情感亲昵及相互交融之关系。虽然这些自然花草景物是人物情绪象征指向的自然空间,带有人物潜意识心理活动的情绪特征,但却通常是处于人物自身之外,人与花草树木没有交流与亲密契合。

如果说劳伦斯对自然意象的表达,是对人类生命活力的诠释及对文明重塑的渴求,并包含着一种对自然在现代文明工业化进程中逐渐丧失生机的失落感,那么张爱玲笔下的自然花草树木则没有承载起这么厚重的力量,虽被她用来表征人物的潜意识等心理活动,但仅仅是用来渲染烘托情感思绪的载体:自然与人缺少和谐共生,人物不会主动亲近自然,也不会在花草树木之中找到自我,人与自然之间毋宁说有一种劳伦斯作品中所没有的隔离。其原因在很大程度上,可以从劳伦斯和张爱玲对城市及自然的不同态度中得到说明。

城市与工业文明

关于劳伦斯对城市及工业文明的态度,学界已经进行了很多论述,如“城市在劳伦斯眼里是工业、机械化的中心,是他挞伐、诅咒的对象”[3],“他的灵魂的一半使他逃向自然,回归其它一些尚未工业化的乡村” 等。[4]

与劳伦斯对城市的恐惧不同,张爱玲是热爱城市的,即便晚年隐居,选择的也还是城市,而不是乡村。对张爱玲而言,在城市中生活是别有一番滋味的,“公寓是最合理想的逃世的地方”[5],“我喜欢听市声。”[6] 可以说,张爱玲对城市生活是相容的,虽然笔下有对现代文明发展所引发人性变异的表现,但她对城市现代文明本身并不是全盘否定的,“到底相当的束缚是少不得的。原始人天真虽天真,究竟不是一个充份的‘人’。”[7] 而且相比劳伦斯,张爱玲并不把自然的一切看得无比美好,在《造人》中,张爱玲曾对这种观点作过些许表达,但学界对这段话似乎一直未加注意:

“兽类有天生的慈爱,也有天生的残酷,于是在血肉淋漓的生存竞争中一代一代活了下来。‘自然’这东西是神秘伟大不可思议的,但是我们不能‘止于自然。’自然的作风是惊人的浪费——一条鱼产下几百万鱼子,被其他的水族吞噬之下,单剩下不多的几个侥幸孵成小鱼。为什么我们也要这样地浪费我们的骨血呢?文明人是相当值钱的动物,喂养,教养,实在需要巨大的耗费。” [8]

张爱玲对自然和文明是持双重审视视角的,或者说是持中立态度的,所以她不会如劳伦斯那样着力表达文明与自然的二元对立。

张爱玲笔下的城市意象

如果说在劳伦斯笔下,追求的是自然的诗意,那么对张爱玲而言,这种诗意却体现在城市之中,城市虽然有着快节奏的工业化进程,但却可以找到一种物我合一的感觉,同样获得一种满足感。也就是因为这一点,相比劳伦斯笔下人物对自然意象空间的寻求,在张爱玲笔下,用来表征人物心理情绪空间的还有城市的建筑,可以称之为城市意象,这里的城市意象是相对自然景致而言,即城市中那些人工的物质景象,成为人物心理活动的象征载体,人物的情感、思绪、意识展现在人工物件组成的空间状态之中:

《茉莉香片》中聂传庆回家,闻到鸦片香味后,“夹了书向下跑,满心的烦躁……他在正中的红木方桌旁边坐下,伏在大理石桌面上。桌面冰凉的,象公共汽车上的玻璃窗。” [9]

《心经》中龚海立推着脚踏车和许小寒走在街上,“强烈的初秋的太阳晒在青浩浩的长街上。已经是下午五点钟了。一座座白色的,糙黄的住宅,在蒸笼里蒸了一天,像馒头似的涨大了一些。什么都涨大了——车辆,行人,邮筒,自来水筒……街上显得异常的拥挤。”[10]

人物的情感转向了周边的各种城市人工景象,心理活动语言和城市人工景象结合在一起。

又如《金锁记》中长安与童世舫分手时,“长安觉得她是隔了相当的距离看这太阳里的庭院,从高楼上望下来,明晰,亲切,然而没有能力干涉,天井,树,曳着萧条的影子的两个人,没有话——不多的一点回忆,将来是要装在水晶瓶里双手捧着看的——她的最初也是最后的爱。” [11]

庭院、天井被赋予了内涵,长安最后的爱就在这里定格。

《郁金香》中宝初在多年后听到金香的消息及周围人对金香当时情感的误猜时,“他去站在窗户跟前,背灯立着,背后那里女人的笑语啁啾一时都显得朦胧了,倒是街上过路的一个盲人的磐声,一声一声,听得非常清楚。听着,仿佛这夜是更黑,也更深了。” [12]

这种只是当时已惘然的淡落的爱,在周围的市声中淡静下去了,在这感觉化的画面中,表达了人物极复杂的心理内容。

虽然和自然心理空间有些许不同,但这类城市人工景象在寓意及表征功能上具有同样的艺术效果,由于这种包含情绪的表达并非单纯地描绘了人物内心所思所想,而是注入了作者的情感及其对现代人生的感悟思考,因而具有浓厚的现代审美意蕴。张爱玲和劳伦斯一样,将流动性的情思感怀注入各种景致之中,使之具有模糊多义性。人物的潜意识与心灵图景,通过他们笔下的自然和城市等象征,呈现出丰富的意蕴内涵,而这种心理分析技巧的运用是张爱玲对劳伦斯现代主义艺术手法最鲜明的借鉴。

结语

张爱玲对英国文学,有着多重借鉴但她从来就不是一位被动的接受者或模仿者。她的主要成就在于对域外文化的创造性融合与转化,积极地使外民族艺术形式适应于中国的土壤,并注入自己的情感体验内容,通过融入个人生命体验的创作与英国作家进行“对话”,从而造就完全个性化的艺术作品,也丰富和发展了民族文学。从张爱玲对英国文学的接受之个案中,我们可以看到在中国现代文学发展进程中,在那战火纷飞的岁月,一些执着自己艺术个性的作家对小说精神及艺术发展之观照所做出的努力,不断以融入个人体验感思的创作与世界文学对话,同时对外国文学保持开放视野,接受与变形、移植与改造,正是这种自由的挑选、接纳和吸收精神,不仅参与了中国小说的现代性进程,同时也为中国文学走向世界提供了重要参照,而张爱玲在其中功不可没。

脚注

- 张爱玲:《沉香屑: 第一炉香》,收录于小说集《传奇》,北京:人民文学出版社,1986年,第134-135页。

- 张爱玲:《倾城之恋》,收录于小说集《传奇》,北京:人民文学出版社,1986年,第80页。

- 苗福光:《生态批评视角下的劳伦斯》,上海:上海大学出版社,2007年,第43页。

- [英]基思·萨格著·高万隆:《劳伦斯的生活》(王建琦译),济南:山东友谊书社,1989年,第2页。

- 张爱玲:《公寓生活记趣》,收录于《中国现代散文名家名作原版库·流言》,北京:中国文联出版公司,1998年,第27页。

- 张爱玲:《公寓生活记趣》,收录于《中国现代散文名家名作原版库·流言》,北京:中国文联出版公司,1998年,第24页。

- 张爱玲:《烬余录》,收录于《中国现代散文名家名作原版库·流言》,北京:中国文联出版公司,1998年,第50页。

- 张爱玲:《造人》,收录于《中国现代散文名家名作原版库·流言》,北京:中国文联出版公司,1998年,第126页。

- 张爱玲:《茉莉香片》,收录于小说集《传奇》,北京:人民文学出版社,1986年,第114页。

- 张爱玲:《心经》,收录于小说集《传奇》,北京:人民文学出版社,1986年,第279-280页。

- 张爱玲:《金锁记》,收录于小说集《传奇》,北京:人民文学出版社,1986年,第55页。

- 张爱玲:《郁金香》,收录于《红玫瑰与白玫瑰》,北京:北京十月文艺出版社,2009年,第236页。

本文选自陈娟《张爱玲与英国文学》一书(中国社会科学出版社,2016年9月),有改动。

撰稿人: 陈娟

陈娟,文学博士,副教授,南华大学语言文学学院教师,主要研究方向为中国现当代文学、比较文学。近年来主讲《中国当代文学》《比较文学》《中国现当代女作家研究》等本科生课程。出版专著《张爱玲与英国文学》(中国社会科学出版社,2016年9月)并发表学术论文三十余篇。