夏洛蒂·勃朗特:生活和幻想的融合

约翰·鲍恩教授和安·丁斯代尔讨论勃朗特姐弟创造的贡代尔和安格里亚幻想世界,以及这些幻想对三姐妹后来的小说创作的持久影响。拍摄于哈沃斯勃朗特故居。

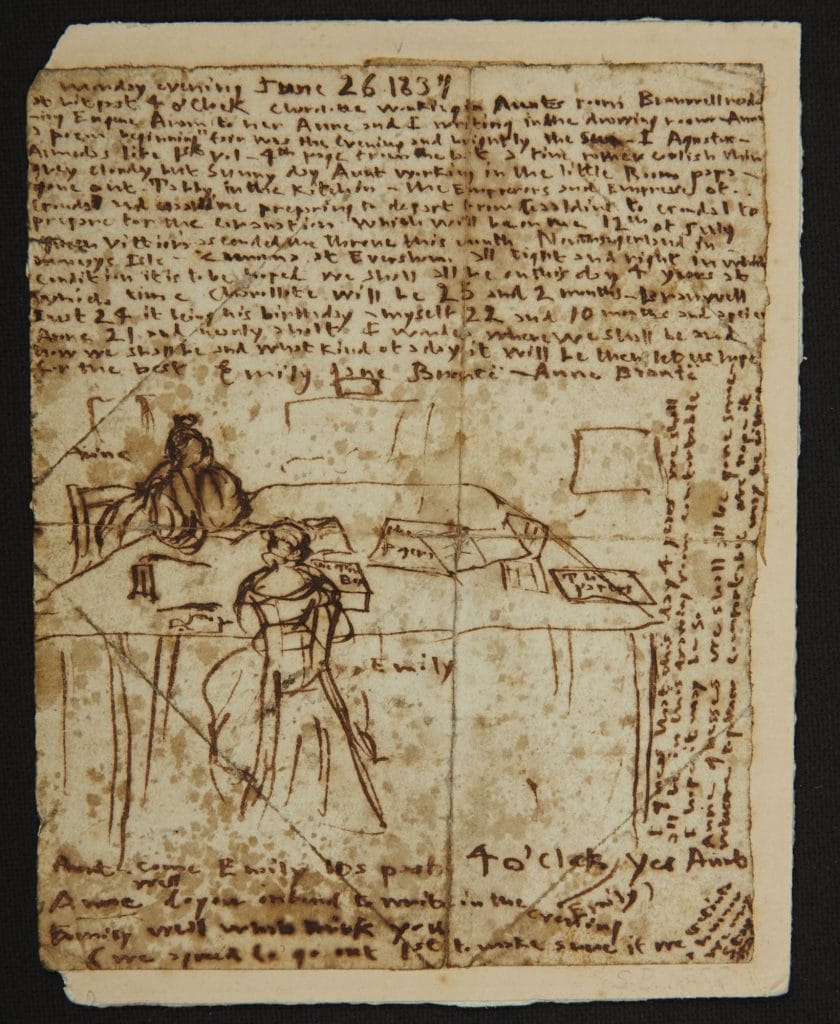

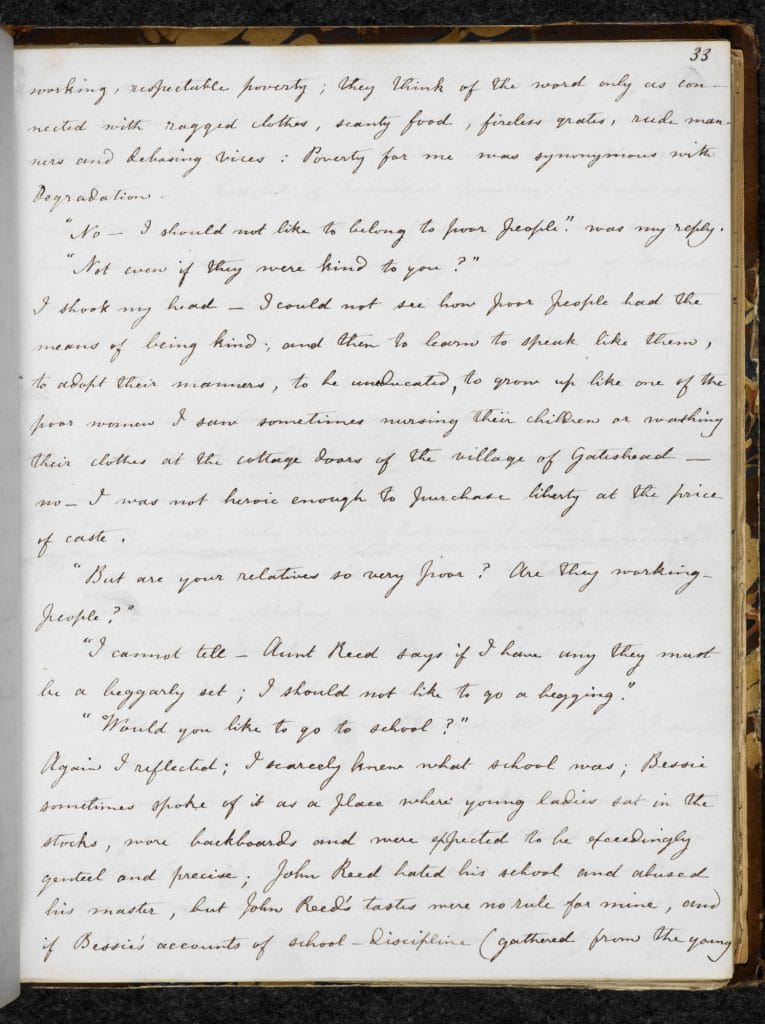

当时几乎没有小说家像夏洛蒂·勃朗特那样对幻想的力量如此痴迷、或是如此了解幻想和日常生活的复杂关系。勃朗特四姐弟身后留下大量手稿,本网站陈列了这一份珍贵文献中的若干手稿。夏洛蒂和勃兰威尔、艾米莉和安妮,分别联手创造了安格里亚和贡达尔的幻想世界,并以各种故事、杂篇、地图和绘画加以丰满,林林总总共几十篇,常常用墙纸、糖包纸之类的废纸装订成迷你小书的形式,小到他们的玩具士兵也可以阅读。这些故事的内容别具一格,一方面是带有戏剧化、暴力、偶尔还香艳的幻想情节,另一方面是关于日常生活,两者在故事中融为一体。

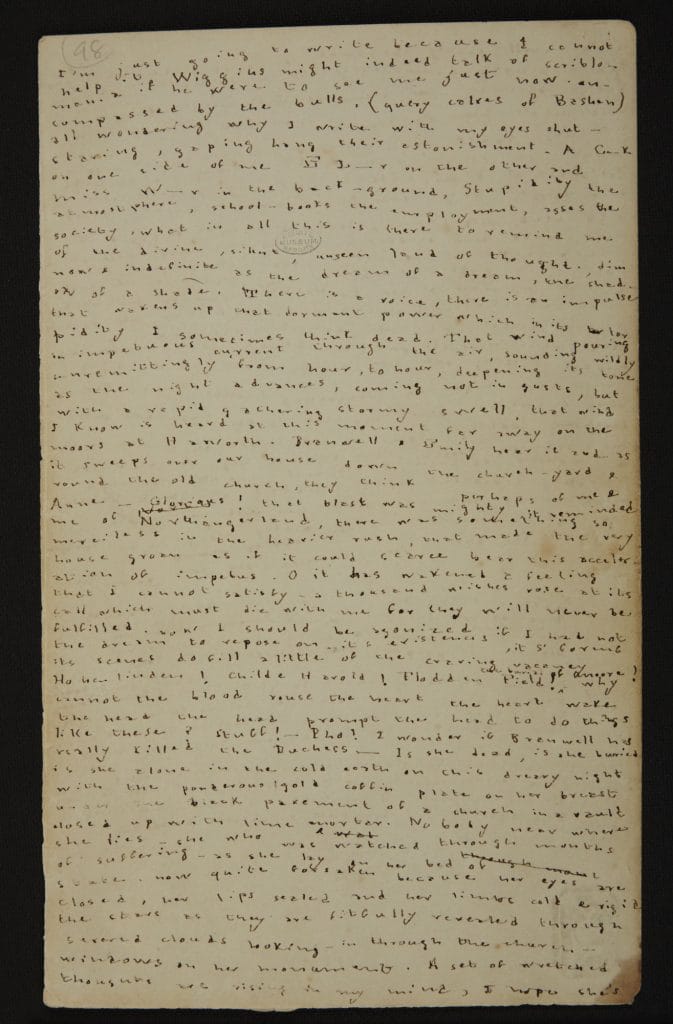

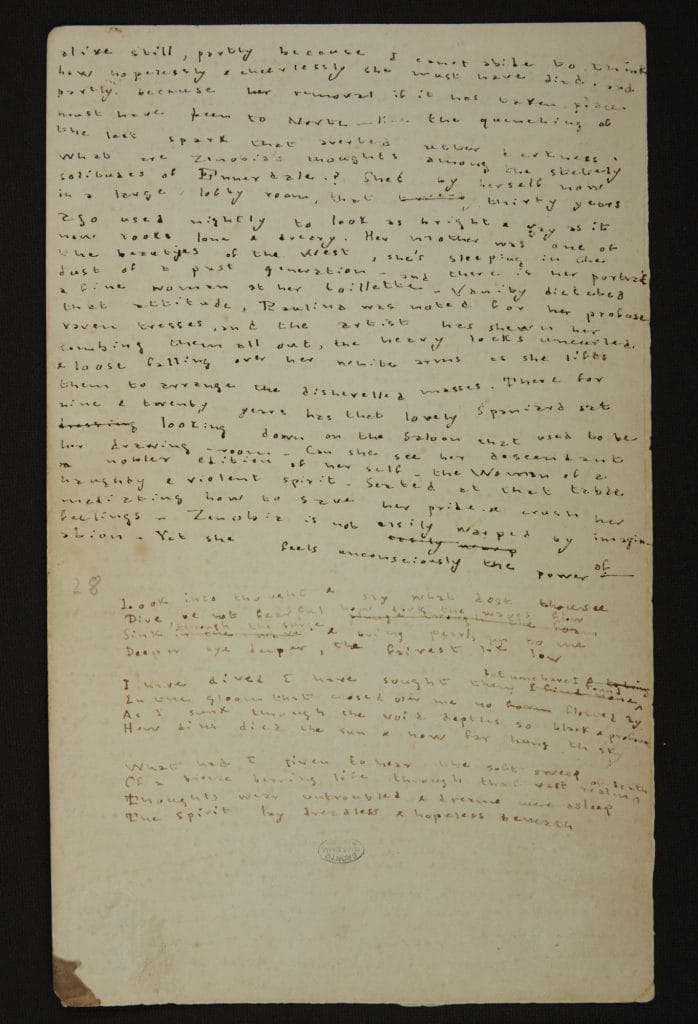

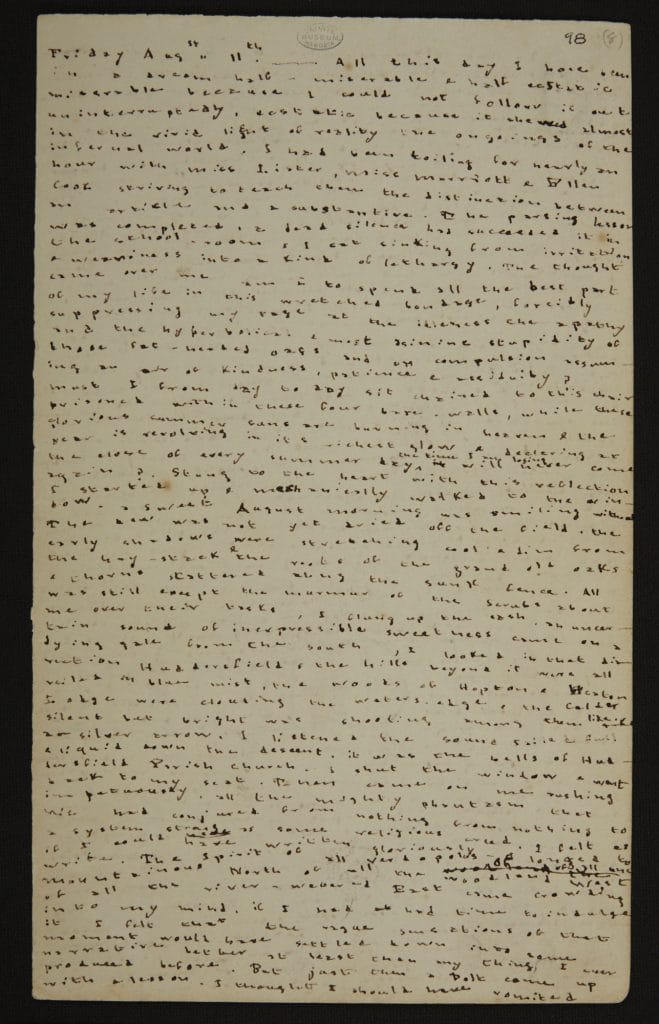

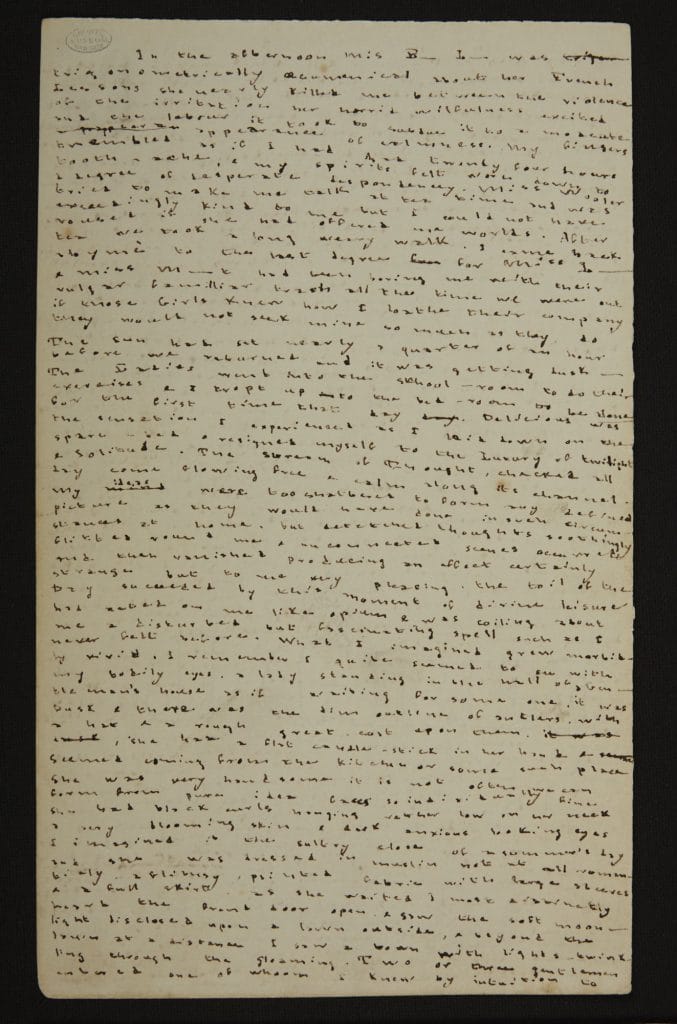

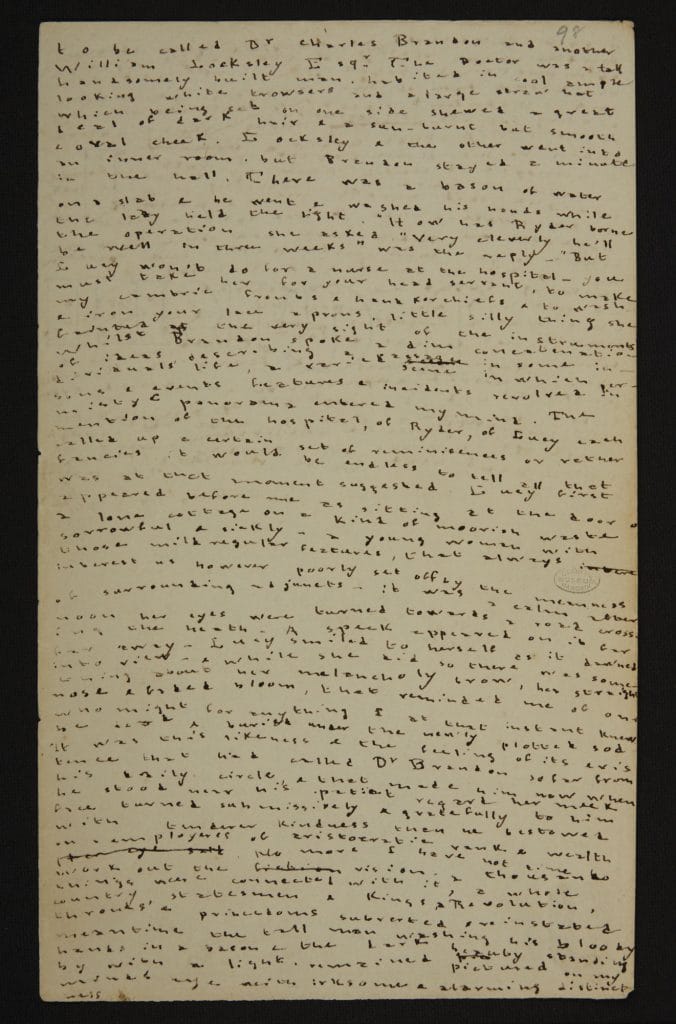

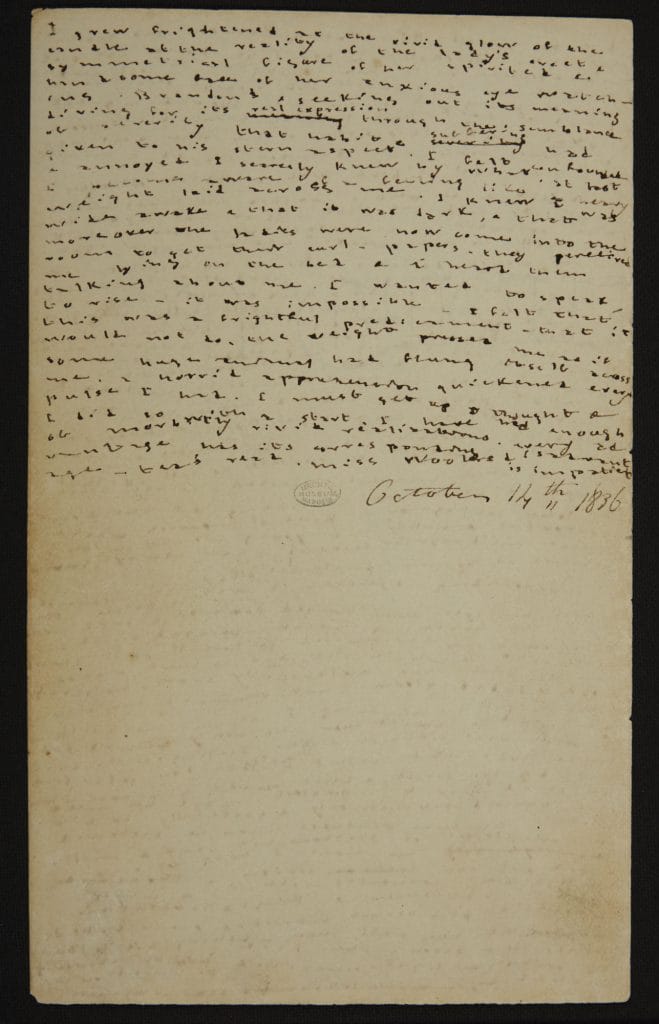

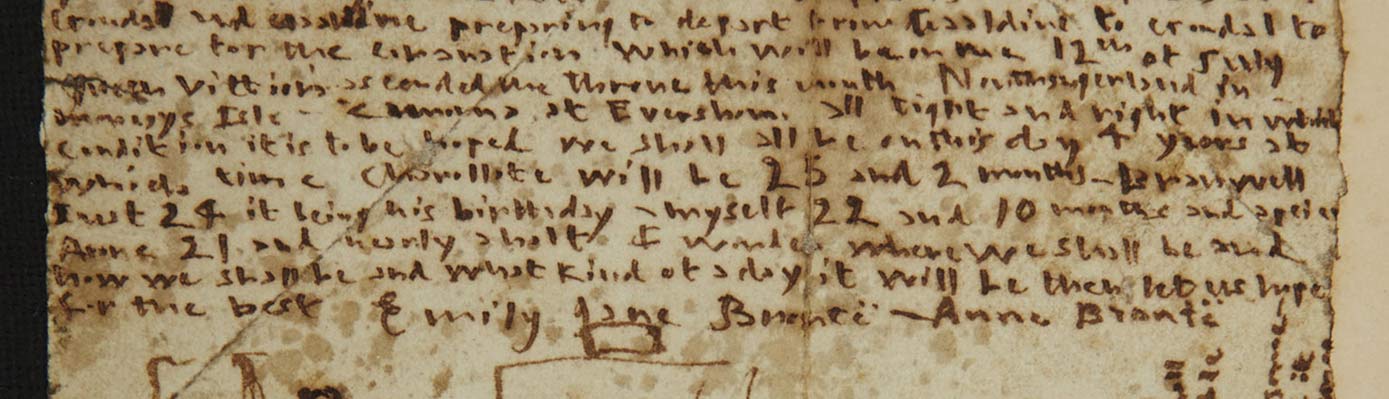

一篇写于1837年6月的“日记”,从维多利亚女王不久前的加冕直接穿越到虚构人物贡达尔女王的加冕礼。夏洛蒂·勃朗特在罗海德的伍勒女子学校当教师时的日记,既有发生在安格里亚的幻想,也有她日常教师生活的平凡点滴:

我的想象鲜活得可怕……那一整天我都在白日梦里,难受得要命,也快活得发狂:难受是因为我的梦总被中断,快活是因为这想象简直能把地狱幻景照成朗朗乾坤。…… 我们空想出的那个世界的所有强而有力的魅象,急不可耐地扑向我,像宗教信念般有力。我觉得仿佛能下笔如神——我渴望去写。玻璃镇(Verdopolis)的仙灵、山峦叠嶂的北境、披林带绿的西野、江河泽被的东方,全都涌入我的脑海。如果我有空沉溺其中,那一刻隐约的灵感激荡,大概可以落实成具体的文字,起码好过我以前的一切创作。可就在这紧要关口,有个蠢家伙要来上课。我想我刚才真应该吐的。[1]

两种截然不同的写作、思想和存在于此共存。一面是和读者简单而亲切的对话,向我们讲述在乡村学校教书的沉闷世界,另一面却是来自安格里亚的幻象。后一个世界属于人性的原始情感——羞耻、骄傲、复仇、“野心、暴君、荒淫、蛮横、贪婪、嗜血、坏的信仰”[2] ——还有其中那惊天动地的双性情爱,使夏洛蒂的朋友及小说家同行伊丽莎白·盖斯凯尔(1810-65)称其为“几近疯癫的创造力”。[3] 而这幻想突然被日常生活破坏,这份愉悦被生生打断,且勃朗特把两面都说给我们听。但是,现实和幻想在这一刻、乃至在其作品中更多场合中的关系,却难以为我们所洞悉。这里的语调是反讽、恼怒,还是带有诙谐的丧气劲?这是否象征炙热的幻想最终敌不过日常生活,或有更复杂的隐喻?

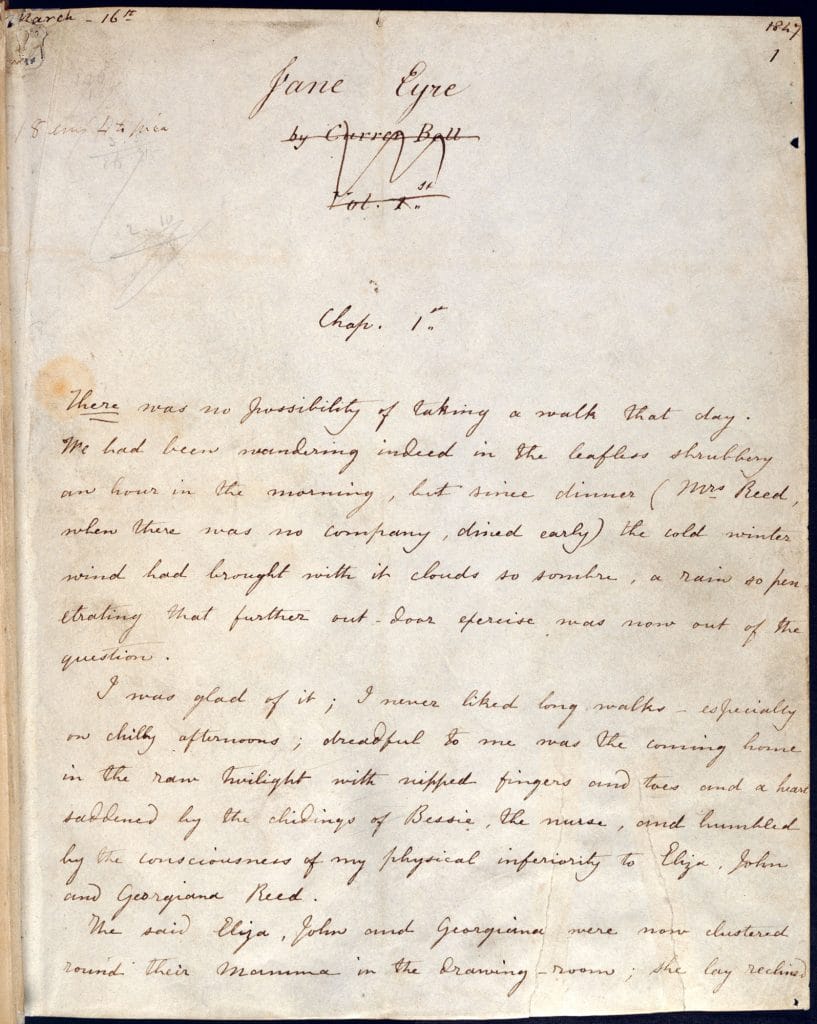

《简·爱》——风格的融合

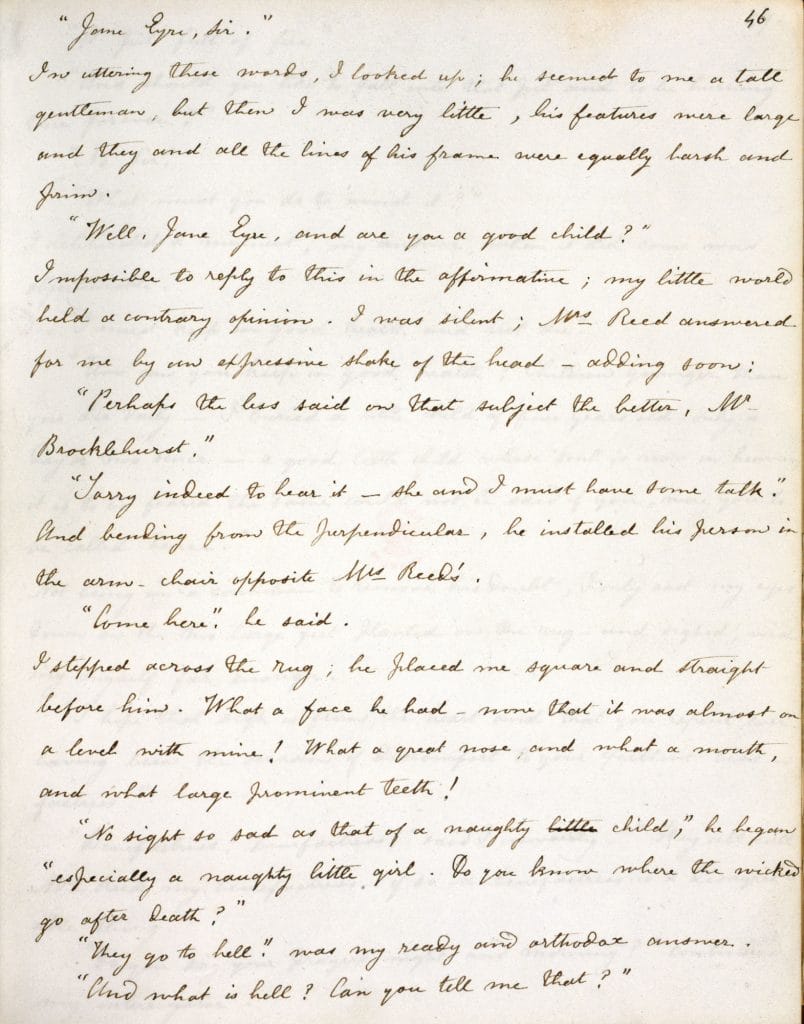

这种风格融合在《简·爱》(1847)中甚至体现得更深刻。它是英语浪漫小说的原型,至少也算是原型之一,是无数作品有意无意模仿的对象。当童年的简反抗约翰·里德的暴虐,她高呼:“你这个狠毒的坏孩子!……你简直像个杀人犯……你是个管奴隶的监工……你像那班罗马暴君!”(第一章)。[4] 这是简以阅读和认知的力量为主张自我的举动。她猛烈反抗命运独独给她的不公,也同样强有力地向我们证明,她所遭遇的不公是典型且具代表性的。

这部小说有很多借力于童话意象和幻想的例子。第一次参观桑菲尔德府时,简询问这座宅子是否有什么“传说或者鬼故事”。[5] 费尔法克斯太太回答“我从来没听说过”叫她安心;但简随即把一条走廊想象成“蓝胡子城堡里的走廊”。[6] 传说中,蓝胡子杀死一个又一个处女新娘,还有一间藏匿尸体、禁止新婚妻子进入的房间。经这一联想之后,简旋即听到罗切斯特首任夫人伯莎·梅森发出的“怪笑”,并宣告这座庄园的恐怖秘密。作为读者,我们活在一个没有鬼魂、传说或魔鬼夫君的现实世界,然而我们却一再被故事所引导,使我们开始联想:或许这些超自然的、哥特式的事物,或童话传说的确能帮助我们缕清这座庄园这个故事背后最重要并深刻的方方面面。简在某一刻会强烈地感受到,那一刻将决定她未来的全部命运。那不是来自超自然的力量,但又不能从单纯的理性或常识角度出发去分析表达。这样的例子有很多:罗切斯特的狗被联想成传说生物盖特拉希;罗切斯特形容简是“从死人的住处来的”人。[7] 这种例子,无一例外地增加了故事的神秘色彩且揭露了某种事实;既不让我们缕清故事想说的究竟是什么,又不让我们看穿故事的结局。

这部作品的力量,很大程度上来自对立元素在一个由原始情感构成的世界里的相互作用。书中的情节剧色彩很浓,通过激情四溢的冲突来寻找价值和意义——冲突力量的一方是简对自我存在和实现自我价值的希望,另一方是这种希望的放弃和丧失。很多重要的场景都如同一场审判,既考验简的忍耐和正直,也揭露不公或谬误。这些场景往往给简带来肉体上的折磨和症状,例如神经性休克、疼痛,同时还导致自我的深度分裂和自我怀疑:当简从濒死的舅妈床畔回到罗切斯特身边,她感到“每根神经都突然变得极度紧张起来,我一时间竟怎么也控制不住自己”。[8] 简·爱的自我和躯体从未得到安泰,还常常被逼到(甚至超越)极限。这部小说勇于描写痛苦和暴力,执着地探究情感与知觉究竟能掀起如何巨大而有力的波涛:在第十五章,罗切斯特形容嫉妒是“一条 …… 青蛇从月光照耀下的阳台上盘旋而起,…… 一路咬啮着,只一两分钟就钻进了我的心里”。这部小说反对勃洛克赫斯特神父宣扬的泯灭人欲的压抑伦理,反而,和故事的主要角色一起不断强调自我主张的欲望和需求。

脚注

- Charlotte Brontë,Tales of Angria,ed. by Heather Glen (London:Penguin,2006),p.447.

- Ibid.,p.143.

- Elizabeth Cleghorn Gaskell,The letters of Mrs Gaskell,ed. by J. A. V. Chapple and Arthur Pollard (Manchester:Mandolin,c.1997),p. 398.

- 夏洛蒂·勃朗特:《勃朗特两姐妹全集:第一卷》(宋兆霖 译),河北教育出版社,1996年,第9页。

- 同上,137页。

- 同上,139页。

- 同上,323页。

- 同上,322页。

文章翻译: 黃毅翔

文章内容可通过“创作共享”版权许可(Creative Commons License)使用传播

撰稿人: 约翰·鲍温(John Bowen)

约翰·鲍温是约克大学的十九世纪文学方向的教授。他主要研究的领域是十九世纪的小说,尤其是查尔斯·狄更斯的小说,他同时也撰写有关现代诗歌和小说的文章以及有关文学理论的论文。